Fin du livre V.

| Les fruits des Indes. |

Il n'y a dans les Indes aucun des fruits que l'on voit dans l'Europe, ni dans l'Europe aucun fruit des Indes, excepté l'orange et le citron qui se trouvent partout.

Les principaux fruits sont :

- La mangue.

- Le mangoustan.

- Le durion.

- L'ananas.

- La banane.

- Le coco.

- Le mirobolan.

- La pamplimouse.

- Le jaque.

- La papaie.

- Le melon.

- L'arec.

Le détail de toutes ces sortes de fruits serait curieux, mais il nous conduirait plus loin que nous ne voulons nous engager. Je me contenterai de satisfaire en général à une question qui naturellement se présente ici à faire : savoir si les fruits des Indes dont on raconte tant de merveilles sont en effet meilleurs que ceux d'Europe. Il y a une si grande différence entre les uns et les autres qu'il est difficile d'en faire une juste comparaison. La nouveauté est un agrément pour le goût, qui fait trouver ces fruits exquis quand on arrive en ces pays éloignés, mais on trouve bientôt que ceux d'Europe sont plus délicats et plus sains.

Il faut dire que Dieu a donné à chaque climat les fruits qui y étaient les plus convenables. On ne peut assez admirer ni assez bénir la providence quand on voit la sagesse avec laquelle elle a bien voulu descendre dans un détail de menus soins, pour l'entretien et le plaisir de ces infidèles mêmes qui ne savent pas reconnaître la main qui leur fait du bien. J'en rapporterai quelques traits dont j'ai mieux conservé le souvenir.

Nous remarquions que parce que ces fruits sont exposés aux rayons pénétrants du soleil, sous la zone torride, la nature leur a donné à tous une peau épaisse et dure pour conserver leur fraîcheur et retenir les esprits les plus subtils qui seraient dissipés par la chaleur.

| Le riz. |

Parce que le blé ne pouvait croître en ces terres toujours inondées ou durcies comme la pierre, Dieu leur a donné, au lieu de blé, du riz qui croît dans l'inondation même en cette manière : quand on voit les terres ramollies par les pluies, on sème le riz qui s'attache aussitôt à la terre par des petites racines qu'il jette, et porte sa tête sur les eaux. À proportion que l'inondation croît, la tige s'élève, et quand les eaux s'abaissent, le riz penche sa tête et la repose sur la surface de l'eau. À voir de loin les campagnes inondées et couvertes de riz, nous les prenions pour des prairies, et nous n'étions détrompés que lorsque nous voyions nos balons traverser ces plaines liquides. Le riz baisse doucement la tête sous les rames et les balons, sans briser sa tige, et après que l'inondation s'est retirée, il se sèche. On le recueille, on le bat, ou plutôt on le fait fouler aux pieds des buffles pour le séparer de la paille, on le pile pour lui ôter son écorce, et enfin pour le manger, on le met dans de l'eau sur le feu, et après le premier bouillon on l'en tire avant qu'il soit en pâte, on verse l'eau, on met le riz sur une assiette comme il est en grain et l'on le mange à la cuillère au lieu de pain, avec de la viande ou des fruits. On s'y accoutume et après quelque temps on ne trouve plus à dire le pain d'Europe.

| Les bananes. |

Après le riz, la nourriture la plus commune et la plus saine sont les bananes ou figues d'Indes, et c'est pour cela que Dieu a donné au bananier la vertu de porter du fruit dans tous les temps de l'année. Le bananier n'est qu'un arbuste. Aussitôt après qu'il a porté, il faut le couper par le pied. Il rejette une tige et donne du fruit.

| Le coco. |

Mais n'est-ce pas encore une chose merveilleuse de voir de ces fruits qu'on nomme cocos, de la grosseur de nos calebasses, remplis d'une eau sucrée autant qu'un homme en peut boire dans la soif, avec une substance blanche et solide qui se forme autour et qui est très bonne à manger, de sorte qu'un voyageur trouve aisément sur le chemin de quoi boire et de quoi manger. Davantage, s'il a besoin encore de feu au milieu des forêts, soit pour se garantir des tigres qui le craignent, soit pour se préparer de quoi manger, deux morceaux de bois le plus commun nommé bambou, frottés l'un contre l'autre, en allument sans peine.

Mais afin que les gros fruits qui ont l'écorce fort dure ne blessassent en tombant ceux qui seraient à l'ombre des arbres, les choses sont tellement ménagées que les arbres qui portent ces gros fruits n'ont qu'une petite tête avec peu de feuillage mal propre à faire de l'ombre, et que ceux qui font assez d'ombre pour inviter les passants à venir prendre le frais sous leur feuillage n'ont point de gros fruits qui les puissent blesser (1).

Que dirons-nous encore de cet autre effet de la providence qui a ôté à ces peuples les eaux des fontaines et des puits qui seraient trop froides et ne leur a laissé que les eaux de leurs rivières, rendues plus salutaires par l'agitation qu'elles se donnent dans leur longue course sous le soleil ardent. Ces rivières nous présentaient encore un autre sujet d'admiration dans la quantité prodigieuse de poissons qu'elles nourrissent ; et comme tous les peuples ont leur demeure sur le bord de ces fleuves ou dans des balons sur les eaux mêmes, ils trouvent à toute heure sous leurs mains une nourriture toujours prête. Les poissons semblent se venir jeter dans leurs filets. Ils en font cuire ce qu'ils en veulent manger sur le champ, ils salent le reste et le font sécher au soleil pour le temps où ils n'en pourraient pas avoir d'autre.

Mais si les eaux sont abondantes en poissons, la terre et l'air ne fournissent pas moins d'oiseaux et d'animaux sauvages ou domestiques au service de ces peuples. Les plus considérables sont les éléphants, les rhinocéros, les tigres, les singes, les buffles, les gazelles, les paons, les aigrettes, pour ne rien dire d'une infinité d'autres espèces de quadrupèdes, d'oiseaux, d'insectes, dont l'histoire fournirait à remplir de gros volumes. Je n'en rapporterai que quelques particularités les mieux avérées et les plus dignes de la connaissance des curieux.

| L'éléphant. |

L'éléphant, le plus gros, le plus fort et le plus docile des animaux terrestres, serait aussi le plus utile aux Indiens s'ils savaient se servir de sa docilité et employer sa force. Ces animaux sont fort communs dans l'Orient. Ceux du cap de Comorin et de l'île de Ceylan sont les plus petits et les plus vigoureux, ceux de Siam sont les plus grands et les plus beaux. On croyait autrefois en Europe que pour prendre un éléphant, il ne fallait que scier à moitié un arbre par le pied et que cet animal, venant à se frotter où à s'appuyer contre le tronc pour dormir, achevait de le briser par son poids et tombait avec lui sans pouvoir se relever, parce qu'il n'avait point de jointures aux jambes. Il faut n'avoir point vu d'éléphant pour avoir ces pensées. La chasse de l'éléphant est une chasse royale qui ne peut se faire qu'avec plusieurs milliers d'hommes. On environne d'hommes et d'éléphants privés les forêts et les montagnes où il y a des éléphants sauvages, et on les engage en avançant peu à peu à entrer dans une enceinte, et de cette enceinte on les pousse encore dans des lieux plus étroits où ils se trouvent entre deux éléphants apprivoisés, qui leur donnent de la docilité au même prix qu'ils l'ont reçue eux-mêmes autrefois, à coups de trompes et de défenses. On les prend encore d'une autre manière, avec des barricades et des pièges tendus dans des lieux où il y a une femelle en chaleur qui les appelle. Comme si cet animal avait de la pudeur, il n'approche jamais de sa femelle en présence de personne (2).

La femelle porte un an. Elle n'a pas les mamelles sous le ventre, comme les autres animaux, mais sous les jambes de devant pour allaiter plus facilement son petit. Cet animal croît jusqu'à trente ans, il vit plus de deux cents ans (3). Les éléphants de guerre que montait le roi de Siam avaient quatorze à quinze pieds de hauteur, avec des défenses d'environ cinq pieds ornées de cercles d'argent ou de cuivre doré. ils portent dans les combats de petites pièces de campagne d'une livre de balle, qui tirent sur leur dos en arrière. Nous leur avons vu faire cet exercice à Siam. On fait dans ce royaume des extravagances pour honorer les éléphants. On sert à boire et à manger dans des vaisseaux d'or et d'argent à ceux du roi, et quand on peut prendre un éléphant blanc, qui est fort rare, on le reçoit à la cour avec les mêmes honneurs qu'on ferait à un prince étranger. Un de ces éléphants fut le sujet d'une longue guerre entre les Peguans et les Siamois. La source de cet entêtement est la créance où ils sont que ces grands colosses sont animés par des âmes des rois et des souverains. J'ai fait voyage plusieurs journées sur ces animaux. Quand on se présente pour monter, ils se mettent à genoux, et ne se relèvent point qu'ils ne sentent qu'on est bien assis. Ils ont l'allure plus vite que le pas ordinaire d'un cheval, elle est fatigante pour ceux qui n'y sont pas accoutumés, mais elle n'est pas si pesante qu'elle empêche de lire en marchant. Ils ont le pied sûr, ne bronchent jamais et passent sûrement dans des lieux difficiles et escarpés. Ils ne galopent jamais, mais quand on les pousse ils doublent le pas. Il n'est pas besoin de frein pour les conduire, ils tournent avec docilité du côté qu'on les pique avec un fer en bec de corbin, et entendent fort bien tous les commandements. Si ceux qui les montent laissent tomber quelque chose à terre, pour leur épargner la peine de descendre, ils la relèvent avec leur trompe et la rendent à celui à qui elle appartient. En passant les ruisseaux, ils boivent non seulement pour éteindre leur soif, mais encore pour remplir d'eau un réservoir que la nature leur a fait, d'où ils la font recouler ensuite par leur trompe, et s'en arrosent tout le corps quand ils ont chaud.

| Le rhinocéros. |

Je n'ai rien rapporté de cet animal dont je ne me sois assuré moi-même plusieurs fois par mes yeux. Mais je puis encore parler avec plus de certitude du rhinocéros, que nos anciens croyaient être l'ennemi de l'éléphant, parce que j'en ai vu nourrir deux dans notre maison à Louvo, dont l'un était dans sa force et avait toute sa grandeur, l'autre était encore jeune et tendre, suivant à la voix et mangeant dans la main ce qu'on lui présentait. C'est de tous les animaux le plus extraordinaire. Il a le cri d'un veau, la tête approchante de celle d'un pourceau, mais il a le corps deux fois plus gros et dans sa grosseur il est plus court et plus ramassé. Il a une corne dure et pointue de la longueur d'une palme à l'extrémité du museau, mais rien n'est plus surprenant que de voir comme sa peau épaisse de trois doigts et raboteuse se replie d'espace en espace sur elle-même et paraît comme une armure de toutes pièces (4). Elle serait sans doute à l'épreuve du mousquet. Mais c'est une rêverie d'imaginer que cet animal soit d'égale force avec l'éléphant. Je veux croire que l'éléphant n'emploierait pas sa trompe contre une peau aussi dure que celle du rhinocéros, comme il ne s'expose point aux griffes du tigre, mais d'un coup de ses défenses, il le jetterait mort loin de lui.

| Le lion. |

Il n'y a point de lion dans les Indes. Les Indiens mêmes étaient persuadés que l'on ne voyait de ces animaux que dans nos peintures jusqu'à ce qu'on leur en ait fait venir d'Afrique, où j'en ai vus d'une grandeur égale à celle des plus hauts lévriers, mais avec un mufle plus affreux et une hure plus hérissée que l'on ne nous les dépeint. Il y en avait un de cette sorte à la cour du roi de Siam, enfermé dans une grande cage avec un homme et deux ou trois petits chiens. Cet homme le servait comme s'il avait été son esclave, et les petits chiens dans son rugissement le flattaient en sautant à son col et le plaignant doucement de ce qu'il se mettait en colère. Le lion s'apaisait par leurs caresses et jouait un moment après avec eux.

| La licorne. |

Pour la licorne, quoiqu'on ait voulu dire qu'il en avait paru dans les bois de Pegu et d'Ava, il est plus vraisemblable que, s'il y a des licornes, elles ne sont que dans l'Afrique. Mais ce qu'on raconte de cet animal a tout l'air des choses fabuleuses ; j'en juge ainsi sur le propre témoignage de ceux qui en parlent. Personne n'écrit qu'il en ait vu, si ce n'est par les yeux d'autrui, et ce qu'ils disent, les uns que cet animal est de la figure et grandeur d'un lévrier et d'autres de celle d'un cheval de médiocre taille, s'accorde mal avec la grosseur et la longueur prodigieuse des cornes que l'on montre en divers endroits et que l'on dit être de licorne. J'en ai vu de sept à huit pieds, tortillées et terminées en pointe, ce qui donne un juste sujet de croire que ces cornes ne sont pas des armes de licorne mais des dents d'éléphants ramollies et rendurcies par un secret que les arts ont perdu (5).

| Le tigre. |

La plus commune des bêtes féroces dans les Indes est le tigre. Il est de la figure d'un chat, ayant la peau tachetée de gris, de brun et de jaune, et les griffes plus larges que la main d'un homme. Ces animaux sont d'un naturel inquiet et ne peuvent se donner un moment de repos. On les voit dans un perpétuel mouvement. Ils sont d'une force incroyable, ils enlèvent les buffles et déchirent un homme d'un coup de griffe. Les gens de campagne, pour se garder des incursions de ces dangereux ennemis, entourent leurs maisons de hautes palissades et ne sortent point pendant la nuit. Nous avons néanmoins quelquefois campé à la tabanqueLa tabangue, ou la tabanque était une sorte d'octroi, de poste douanier sur la route d'Ayutthaya. de Siam avec feu M. Constance, mais nous nous gardions des tigres en allumant de grands feux autour de nous. Le feu effraye, comme j'ai dit, toutes le bêtes féroces et les éloigne. J'ai vu un homme qui ayant été jeté pour la foi dans une caverne où il y avait des lions, en fut préservé en frappant avec un morceau d'acier avec une pierre.

de Siam avec feu M. Constance, mais nous nous gardions des tigres en allumant de grands feux autour de nous. Le feu effraye, comme j'ai dit, toutes le bêtes féroces et les éloigne. J'ai vu un homme qui ayant été jeté pour la foi dans une caverne où il y avait des lions, en fut préservé en frappant avec un morceau d'acier avec une pierre.

C'était un des spectacles de la cour de Siam de faire battre des tigres contre des éléphants (6). Le tigre, soit par lâcheté ou par feinte, se laisse tomber à terre et contrefait le mort, et quelquefois, quand il trouve son avantage, il se jette à la trompe de l'éléphant et s'y attache avec ses griffes. L'éléphant, pour se parer contre cette ruse vient au combat la trompe levée et droite comme une pique, ne présentant que ses défenses au tigre, puis tout à coup, quand le tigre ne pense qu'à se garder des dents de l'éléphant, celui-ci fait tomber sa trompe et l'écrase d'un seul coup.

| Le singe. |

Les singes, encore plus communs que les tigres, ne sont guère moins incommodes en certaines contrées, quoiqu'ils ne soient pas à beaucoup près si féroces. Il y en a de tout poil et de toute grandeur, les uns petits comme des chiens de manchon et d'autres grands comme des lévriers ; les uns plus doux, les autres plus sauvages, mais tous également rusés et malfaisants. Ils semblent faire entre eux une espèce de république. Les vieux se font respecter et servir par les jeunes. Quand ils vont au pillage des jardins, une partie fait sentinelle, une autre est occupée à faire le butin, une troisième à défendre ses fourrageurs à coups de pierres contre ceux qui viennent pour leur donner la chasse. C'est un divertissement quand on passe le long des forêts, de voir des troupes de singes sur les coupeaux des arbres. Les plus gros singes en tiennent trois ou quatre petits embrassés et pressés sur leur sein. Si on leur tire un coup de fusil, on les voit de toutes parts se précipiter du haut des arbres avec ces petits qu'ils entraînent avec eux ; mais pour ne point les blesser, ils se retiennent d'un patte à la dernière branche, et de l'autre ils laissent tomber doucement les petits à terre, qui s'écartent et disparaissent dans la forêt.

Cet animal a trois inclinations violentes dont je veux donner des exemples qui ne sont pas indignes de la curiosité des honnêtes gens. Ces inclinations sont l'avidité, la curiosité et le désir de contrefaire tout ce qu'il voit. Son avidité paraît dans la manière dont on le prend, elle est fort singulière. Le singe est si avide que lorsqu'il rencontre quelque chose qui est à son goût, il s'en remplit aussitôt les deux pattes et ne quitte jamais ce qu'il tient une fois, à moins qu'on ne le lui arrache de vive force. Les gens du pays qui connaissent l'inclination de cet animal mettent sous les arbres où il fait sa retraite des cocos semblables à nos calebasses, remplis de riz ou de fruits, avec un trou assez grand pour passer la patte du singe. Le singe curieux et avide n'aperçoit pas plutôt ces cocos qu'il y court, et y porte les deux pattes et les remplit du riz qui est dedans. Mais il est fort surpris que le trou qui était assez grand pour des pattes vides est devenu trop petit pour des pattes remplies. Il s'agite, il secoue la patte, il crie, il emporte avec lui les deux cocos, se roule avec eux, en frappe la terre et les arbres pour les casser, mais jamais il ne peut se résoudre à quitter prise pour se mettre en liberté. Le chasseur qui le voit engagé court à lui ; en vain l'animal veut gagner l'arbre son asile ordinaire, il ne peut grimper avec ces pattes embarrassées, et sacrifie ainsi sa liberté à son avidité.

Sa curiosité n'est pas moins grande. Un singe de la forêt, récemment apporté sur un vaisseau où j'étais, qui n'avait jamais vu de chandelle allumée, quand il fut nuit et qu'il en vit une pour la première fois, sa curiosité le fit courir à une chose si nouvelle pour lui. Il s'approcha et voulut savoir ce que c'était, mais il ne fut pas dans un petit embarras de chercher par quel sens il en prendrait connaissance. Il y porta d'abord la patte, se brûla, et la retira en la secouant et criant bien fort. Il revint, et se mettant plus près de la chandelle, il prêta l'oreille pour écouter le bruit qu'elle faisait, et quand elle pétillait, il tressaillait comme s'il avait eu peur. Mais rien ne fut plus plaisant que lorsque voyant que ses yeux, sa patte et son oreille ne pouvaient le satisfaire et lui faire connaître si ce qu'il voyait était bon à manger, il se hasarda à avancer la langue pour le goûter. Dix fois il se brûla le bout de la langue et du museau, et autant de fois sans se rebuter il revint à la charge en criant, et se remettant plus en colère de ne rien trouver à manger dans cette chandelle, que de se brûler à sa lumière.

Mais parmi toutes ses inclinations, celle de contrefaire est sa première propriété. On n'est singe que par là. Un matelot ouvrait souvent son coffre et y prenait de l'argent dans un sac, le comptait, le faisait sonner, et l'examinait à la vue d'un singe qui était à l'attache près de là. Un jour, par malheur, le coffre ayant été laissé ouvert, il prit au singe une violente envie de mettre aussi la main au sac. Il se mit à ronger sa corde pour se mettre en liberté d'exécuter son dessein, et en vint à bout. Il se jette sur le coffre, prend le sac, l'ouvre, et comme le matelot s'en aperçoit et qu'il voulut accourir pour le lui ôter, le singe s'enfuit. Le matelot court après, mais l'animal plus léger gagne le hauban et se va percher sur le bout d'une vergue qui avançait bien loin dans la mer. Le bon homme tremblant pour sa bourse n'osait effrayer le singe de crainte qu'il ne la laissât tomber dans l'eau. Il fallut donc le laisser faire. Le singe à loisir, et en toute liberté, tenant d'un main le sac, tirait avec l'autre une pièce d'argent, la portait devant ses yeux, puis vers son oreille, et enfin au bout de la langue pour la goûter, et après l'avoir bien tournée et retournée, il la faisait sonner sur le bout de la vergue d'où elle tombait dans la mer. Le jeu lui plut, il reprit une seconde pièce et une troisième, et continua le même manège jusqu'à la dernière, pendant que son maître se désespérait. Après quoi il referma le sac, comme il l'avait vu faire, et le rapporta dans le coffre en criant de toutes ses forces pour les coups qu'il pressentait déjà ; car cet animal voit fort bien quand il a manqué, mais il est indiscipliné sur ce point. Sa malignité est telle qu'après avoir été battu mille fois, s'il y a quelque chose à rompre dans un lieu, elle ne lui échappe point.

| La gazelle. |

La gazelle est le chevreuil des Indes et de l'Afrique. Elle est un peu plus petite que nos chevreuils, de poil fauve, à la réserve du ventre qu'elle a blanc. Elle est fort vite et court également dans les plaines et dans les bois.

| Le cerf. |

Il y a une espèce de cerf moindre que les nôtres, ayant la peau rouge, mouchetée de blanc comme par flocons de neige, d'une manière fort agréable (7).

On trouve dans les bois de Siam des troupeaux de bœufs et de vaches sauvages que quelques dévots du pays, pour la tendresse qu'ils ont pour les bêtes, ont autrefois laissé aller en liberté. Ils se sont prodigieusement multipliés dans la suite. Les Indiens ne font point de chasse où l'on tue les bêtes, mais les Européens, moins scrupuleux, faisaient une grande chasse de veaux sauvages dont la chair est une venaison fort délicate.

On ne manque pas d'autre gibier, comme de lièvres, de perdrix, de paons, de coqs sauvages appelés communément coqs de bruyère et d'une infinité d'autres oiseaux qui sont inconnus en Europe. Mais les chaleurs excessives empêchent que leur chasse ne soit aussi succulente et d'aussi bon goût que le gibier d'Europe.

Il y a d'autres oiseaux qui ne servent qu'au plaisir des yeux et qui ne sont pas moins recherchés que ceux dont je viens de parler. On en voit quelquefois les campagnes couvertes. Ils ne se défient point des armes à feu, et se laissent approcher de fort près.

| L'aigrette. |

L'aigrette est du nombre de ces oiseaux, mais elle y peut tenir le premier rang en beauté. Elle a la taille d'un héron et une blancheur de neige. C'est de son plumage que l'on fait les panaches d'aigrette qui se mettent sur les pommes de lit. La beauté de cet oiseau consiste dans la blancheur et l'uniformité de son plumage.

| Le perroquet. |

Les perroquets des Indes sont au contraire tout bigarrés de diverses couleurs, mais des couleurs d'une vivacité merveilleuse. Ceux de l'île de Java sont estimés les plus riches en plumages ; ils ont la tête rouge, les yeux doux, brillants et bien fendus, le col chargé de nuances, l'estomac d'un beau violet, le dos d'un vert de satin et les ailes d'un mélange de toutes ces couleurs. Mais sa docilité à apprendre à parler et ses mignardises ne le rendent pas moins agréable que sa beauté. On les vend deux à trois louis d'or dans les Indes, et ils en vaudraient plus de trente en Europe s'ils pouvaient être transportés hors des pays chauds sans mourir.

| La poule du Japon. |

Cet oiseau n'en a qu'un dans le monde qui soit plus beau que lui, c'est la poule du Japon. Nous avons vu chez feu M. Constance de ces poules qu'il avait fait venir pour envoyer en France, comme une rareté digne du roi. Elles sont plus dégagées et portent la tête plus haute que les poules ordinaires, avec un éclat et une variété de plumages que le pinceau ne pourrait égaler.

| Mouches luisantes. |

Tous ces animaux sont agréables à voir pendant le jour. En voici qui ne le sont que pendant la nuit : ce sont les mouches luisantes, qui ont le corps plus brillant que les vers luisants que l'on voit en été sous nos buissons. On est charmé, la première fois qu'en passant de nuit sur quelque rivière, on voit les forêts qui sont le long des bords toutes chargées de ces mouches luisantes, comme de petits feux volants. L'éclat de tant de corps, qui sont encore multipliés par la réflexion des eaux, ferait juger que ces forêts sont enchantées et que la longue suite des arbres qui paraissent à perte de vue sont chargés de diamants, si le mouvement continuel de ces petits animaux, qui se confondent en volant les uns dans les autres, ne détrompait l'imagination en faisant un nouveau plaisir des yeux. En quoi, certes, nous ne pouvions nous lasser d'admirer la main du grand ouvrier qui fait dans des déserts pour de pauvres sauvages une illumination que tout l'artifice des hommes avec les richesses des plus grands rois ne pourrait égaler.

| Crocodiles. |

Ces fleuves et ces forêts en présentant aux yeux des spectacles agréables, cachent sous leurs eaux et dans leurs sombres épaisseurs des monstres affreux. Les crocodiles sont les plus à craindre ; il y en a de 15 et de 16 pieds dans les grandes rivières. On les nomme caïmans dans les Indes (8). Il y en eut un à Bangkok qui renversa un petit balon pour manger celui qui était dedans, il n'en fit pas à deux fois.

| Couleuvres à deux têtes. |

On voit des couleuvres à deux têtes, dont je ne crois pas qu'on ait encore entendu parler en Europe. Ces deux têtes sont placées aux deux extrémités du corps. L'on dit que l'une fait office de tête pendant six mois de l'année, veillant sur le corps et le conduisant, après quoi elle paraît s'engourdir, et l'autre au contraire s'éveille et gouverne à son tour.

| Toquai. |

Il y a une autre sorte de reptile gros et cours appelé toquai (9), qui est si familier qu'il vient jusque sur le chevet de ceux qui dorment, et crie à leurs oreilles toc-quai. Il épouvante étrangement les nouveaux venus, mais il ne fait point de mal.

| Le cupelle. |

Le serpent cupelle, ainsi nommé parce qu'il a un chaperon sur la tête, est plus dangereux. Il est difficile de se garantir de lui, ni par la fuite, ni par la force quand il est en fureur. Les gens qui pays le savent endormir, et le font même danser au son d'une musette (10).

Enfin il y a une si grande quantité de toutes sortes d'insectes engendrés de la pourriture que l'inondation des eaux laisse en se retirant qu'elles infecteraient le pays et le rendraient inhabitable si Dieu n'y avait pourvu en produisant dans les mêmes lieux une quantité inimaginable de corbeaux, qui s'accommodent de cette proie et en délivrent les habitants.

Mais le plaisir de raconter ce qu'on a vu m'empêche de m'apercevoir que ce détail des raretés des Indes nous conduit trop loin et peut devenir ennuyeux. Je dois encore au lecteur d'autres récits des choses qui sont moins connues, et qui ne seront pas moins agréables. J'ai remarqué que parmi diverses questions que font les curieux sur les pays éloignés et sur les peuples qui les habitent, plusieurs ont été sur leur langage, leurs connaissances, l'estime qu'il font des Européens, et enfin leur religion, et le culte qu'ils rendent à leurs dieux.

| Ignorance des Indiens. |

J'ai déjà dit que les Indiens, naturellement mols, lâches et indolents, passent dans l'oisiveté tout le temps qu'ils ne sont pas obligés de donner au travail qu'ils doivent à leur souverain. Ils ne cultivent leur esprit par aucune science, ils sont si éloignés des premières notions de géométrie que l'on trouve écrit dans les livres de religion siamoise que le lieu appelé sevenSawan : สวรรค, c'est-à-dire paradis, a quatre-vingt mille lieues en longueur et quatre-vingt mille en largeur et quatre vingt mille dans tout le contour. Ils ne savent rien de la constitution du monde ni de la géographie. On croit à Siam que la terre est plate et carrée, et que Siam est au milieu plus élevé que tout le reste, et quand le soleil ou la lune s'éclipse, que c'est un dragon qui les engloutit. C'est pour cela qu'ils crient et qu'ils frappent sur des vaisseaux d'airain pour lui faire quitter sa proie (11).

Il n'y a point de médecin qui ait connaissance de la physique ni de l'anatomie, ni même des simples qui croissent dans les terres. Tous leurs remèdes consistent dans le repos et la diète, qu'ils observent moins par art et par régime que par la négligence de ceux qui sont près des malades, et par leur propre indolence.

Ils n'écrivent point d'histoire ni d'annales de leur pays, quoique d'ailleurs ils soient exacts à tenir des mémoires des moindres choses, comme nous l'avons vu à Siam, où jamais le roi ne nous envoyait à manger qu'il n'y eût des gens qui écrivissent tout ce qui se passait pendant le repas pour être rapporté et lu devant ce prince. Ils ont une espèce de poésie différente de la manière commune de parler. Elle leur sert à faire des chansons, non pas à boire, mais à manger et à aimer, des fables sur les aventures de leurs dieux et des critiques de leur prochain. Quand ils écrivent aux absents, ils commencent leurs lettres à la manière des Romains : Un tel à un tel, et ils posent leur cachet où nous signons notre nom. Ils roulent ensuite la lettre et la mettent dans un morceau de bambou qui est un bois creux, et en cachettent l'ouverture. Ils se servent du papier de la Chine dans les lieux qui ne sont pas éloignés de cet empire. Dans les autres, ils gravent avec un stylet leurs caractères sur des écorces fort minces. À Siam, leurs livres ne sont qu'une longue feuille de papier noir, épais et plissé comme un éventail ; ainsi au lieu que nous écrivons avec de l'encre noire sur du papier blanc, ils écrivent avec un crayon blanc sur une feuille noire.

Leur langage est aussi différent de nos langues d'Europe que leurs autres coutumes sont différentes des nôtres. La plus grande partie de leurs mots sont monosyllabes. Ils ne distinguent ni noms, ni verbes, ni adverbes, et n'ont ni déclinaison ni conjugaison, mais pour distinguer les temps passé, présent et futur, ils ajoutent seulement de petites particules. Le seul ton de la voix plus ou moins élevé détermine quelquefois la signification des mots et la diversifie. Leur langue est fort pauvre ; il y a mille choses pour lesquelles ils manquent de mots, et ils se mettent peu en peine de l'enrichir ni d'en donner des préceptes, quoiqu'elle fasse toute leur science, qui consiste à lire et à écrire. Il y a néanmoins à Siam outre le langage vulgaire, une langue savante, mais connue à une petit nombre de talapoins, qui la nomment bali. C'est en cette langue que son écrits les mystères les plus cachés de leur religion.

Dans l'ignorance grossière où ces peuples sont de toutes choses, ils ne sentent point ce qui leur manque, et paraissent peu touchés des avantages que les Européens ont sur eux. Quand on leur fait voir de beaux ouvrages de l'Europe, ils en témoignent quelque surprise légère, mais au fond ils n'ont pas de goût pour nos beaux arts ne ne sont pas sensibles à toutes leurs beautés. Les ambassadeurs siamois qui vinrent en France retournèrent charmés de ce qu'ils y avaient vu, et Monpan, chef de cette ambassade, en se jetant à genoux devant M. Constance à son arrivée, lui dit : Ah ! Monsieur que vous m'avez envoyé voir un grand roi ! Ce n'est pas à un royaume, c'est à un monde entier qu'il commande. Ces peuples disent ordinairement de nous par mépris que nous portons notre cœur sur nos lèvres, pour dire que nous ne savons pas dissimuler, et que nous allons et venons aussi vite que nos vaisseaux, pour nous accuser de promptitude et de légèreté. Ils trouvent nos manières de parler, de manger et d'agir en tout aussi ridicules que nous trouvons les leurs, et ce qui est de plus fâcheux, ils sont peu édifiés de la conduite des Européens et en prennent contre notre religion des préventions désavantageuses. En effet, nous voyons que les endroits des Indes où les Européens fréquentent le plus sont ceux où les ouvriers évangéliques font moins de progrès. Les infidèles que l'on sollicite à quitter leurs erreurs pour embrasser notre sainte foi, n'ayant point encore de connaissance de nos adorables mystères, s'en rapportent au témoignage de leurs yeux. Quand ils voient les mœurs des chrétiens aussi peu réglées que les leurs, ils ne sauraient se persuader que notre religion soit si sainte qu'elle mérite que pour la suivre, on abandonne celle que l'on a reçue de ses ancêtres.

| Religion des Indes. |

C'est par ce chapitre des religions que ne veux finir la description des Indes. Il y a autant de religions qu'il y a de royaumes dans cette partie du monde, et dans chaque royaume celle qui y est reçue est si bizarre, si confuse, et dans l'esprit des peuples, et dans les livres mêmes de leur créance, qu'il est presque impossible d'en rien démêler de certain. J'ai demeuré près de quatre mois parmi les prêtres des idoles, je me suis voulu informer auprès des missionnaires dans divers lieux où nous avons été pour profiter des découvertes qu'ils auraient faites avant nous, j'ai trouvé autant de récits différents que j'ai consulté de personnes, un chaos impénétrable de fables et d'imaginations ridicules, sans principe, sans raisonnement. L'ennemi du genre humain s'est appliqué à répandre la confusion et les ténèbres dans ces terres infortunées.

On n'y a aucune idée raisonnable de Dieu. Ils ne donnent à la divinité aucun des attributs d'immensité, d'éternité, de grandeur, de puissance et de sagesse infinie. En chaque royaume, les idoles qu'on adore ont été des gens du pays qui se sont trouvés tout à coup être dieux, après que leur âme, en passant par des corps d'hommes et de bêtes, se sont trouvées à la fin toutes épurées par des métamorphoses burlesques, remplies de fables où les singes et les éléphants ont la meilleure part. Mais quand on veut entrer dans la discussion de toutes leurs erreurs et qu'on leur demande si leurs villes qui ont vu naître ces dieux dans l'enceinte de leurs murailles n'en avaient point d'autres avant eux, quand on veut les faire remonter jusqu'au premier de leurs dieux et qu'on leur demande si avant celui-là, il n'y avait point encore de dieu qui gouvernât leur royaume, quand on les pousse encore plus loin, et qu'en se servant contre eux de l'opinion où ils sont, que dans chaque royaume il y a un dieu qui ne prend soin que de gouverner sa nation, on leur dit : Qui est donc le dieu qui a créé tout le monde, la terre, l'océan, les cieux qui sont communs à tous les royaumes et servent à tous les peuples de différentes religions ? À ces difficultés, dis-je, et à une infinité d'autres qu'on leur oppose, ils se contentent de répondre aux étrangers : Étudiez encore la langue, nous ne vous faites pas encore entendre assez distinctement. Quand vous pourrez mieux exposer votre pensée, alors nous disputerons. Ils font encore une autre réponse : Nous avouons, disent-ils, que ce que vous dites de votre dieu est fort beau ; c'est votre dieu, nous avons aussi le nôtre. Il faut que chacun serve le sien, celui d'un lieu ne serait point propre pour un autre.

Le culte extérieur qu'ils rendent à leurs idoles est conforme aux sentiments bizarres qu'ils ont de leur divinité. Il est différent selon la diversité des lieux. Dans la partie des Indes la plus orientale, c'est-à-dire depuis Cambodge jusqu'au Gange, le peuple vit dans une grande tranquillité sur le sujet de la religion, et dans un profond oubli de ses dieux, auxquels il ne rend presque aucun culte dans tout le cours de l'année ; car du moment qu'un temple est bâti et l'idole posée sur l'autel, elle y demeure dans une éternelle solitude. Je n'y ai jamais vu faire d'assemblée du peuple, ni pour des prières, ni pour des sacrifices, si ce n'est lorsque Phetracha y fut pour se montrer aux talapoins avec les marques de la royauté, plutôt que pour rendre hommage à ses dieux.

Le peuple met toute sa religion à faire l'aumône aux talapoins, et les talapoins se chargent du soin de révérer les dieux. Ceux qui ont débité que cette sorte de gens menaient une vie austère n'avaient pas apparemment demeuré parmi eux. Le matin avant le lever du soleil, pour éviter la chaleur, ils vont demander l'aumône par la ville, et tout le reste du jour, couchés sur leur dos, ils mangent ce qu'ils ont recueilli sans travail, sans étude, dans une oisiveté et une indolence extrême. Sur le soir, cinq ou six talapoins, de trente ou quarante qui sont logés aux environs d'un temple, s'assemblent dans une chambre, et pendant une demi-heure récitent des prières à deux chœurs, comme s'ils psalmodiaient. Au commencement de chaque mois un talapoin tend un rideau sur un petit théâtre dans une halle publique, comme pour y jouer une farce. Les bonnes femmes s'y assemblent pour écouter. Le prédicateur, caché derrière le rideau, leur lit un discours qu'il n'a pas composé. Cela se pratique seulement dans la vue de renouveler de temps en temps la ferveur et la bonne coutume de faire l'aumône aux talapoins. On leur envoie souvent à manger, et ils mangent sans scrupule de toutes sortes de viandes. Je voyais aussi apporter des fleurs et des fruits aux pieds des idoles qui sont dans des cloîtres. Je trouvai un jour qu'on y avait fait un sacrifice pendant la nuit de quelque chose, mais je ne pus savoir ce qu'on y avait brûlé. J'ai eu souvent le plaisir de fouler aux pieds leurs offrandes, et une fois même de jeter deux idoles dans un puits voisin, en attendant que nous sussions parler, pour les renverser plus efficacement avec la grâce et la parole de Dieu. Comme j'étais dans cette pagode par ordre du roi de Siam, les talapoins ne manquaient pas de complaisance et de considération pour moi. J'étais seul parmi eux dans une petite cabane, j'allais à l'école du sancrasangkha rat (สังฆราช) : supérieur d'une communauté monastique. avec de petits enfants pour apprendre à lire, à écrire et à parler Siamois. Ce bon homme, pour faire voir à tout le peuple qu'il était mon maître, prenait soin de me conduire dans un lieu public et exposé aux yeux de tous les passants pour m'enseigner. La curiosité attirait quelquefois autour de nous plus de cent personnes. C'était une comédie pour eux de m'entendre mal prononcer leur langue, et ce n'était pas pour moi un grand sujet de peine. On est peu sensible à l'estime ou au mépris de ces pauvres gens pour qui Dieu n'inspire aux missionnaires que de la compassion.

L'empressement que le vieux sancra témoignait à vouloir m'enseigner me donnait pour lui une véritable reconnaissance. Je souhaitais avec ardeur de pouvoir un jour lui apprendre le langage du ciel pour la langue barbare qu'il s'efforçait de m'inculquer, mais la complaisance innocente que je montrais avoir pour lui m'attira une plaisante aventure. Il se mit en tête qu'il ne lui serait pas impossible de me pervertir, et que puisque je quittais ma langue naturelle pour parler la sienne, je changerais avec autant de facilité ma religion pour embrasser celle qu'il professait. Prévenu de cette pensée, un jour que nous étions seuls, il me prit la main et me frappa dedans en témoignage d'amitié. Il me regarda fixement sans me rien dire, puis tout à coup, prenant la parole : Il faut, me dit-il, que vous soyez sancra après moi. Je suis vieux, il me reste peu de temps à vivre, vous êtes venu à propos pour remplir ma place. Je lui répondis que je lui était obligé de l'honneur et du plaisir qu'il croyait me faire, mais que j'était déjà sancra ou prêtre du véritable dieu, et de là je pris occasion de lui exposer les principaux mystères de notre religion que l'on avait recueillis dans un petit discours en siamois que je savais par cœur. Il m'écouta, et baissant les yeux il rougit de la honte qu'il eut de s'être mépris, et ne se hasarda plus à me faire de telles propositions.

Dans l'autre partie des Indes la moins orientale, qui est entre l'Inde et le Gange, la religion et les mœurs sont plus extraordinaires que tout ce que je viens de rapporter. Le Gange arrose le royaume de Bengale. Ce fleuve depuis son embouchure en remontant cent cinquante lieues dans les terres, a sur ses bords une si grande multitude de villages, d'aldées et de villes, qu'il paraît faire une seule ville ou une rue continuée à droite et à gauche. Le pays est découvert, agréable et abondant en blé et en riz, en volaille, en gibier, et en toutes sortes de fruits de l'Europe et de l'Asie. Les plus gros vaisseaux remontent le Gange jusqu'à la ville Ougli, qui est à soixante lieues dans les terres, où il se fait un très beau commerce de toile de coton et d'étoffes de soie. Les naturels du pays sont sous la domination du Moghol qui les a subjugués. Ils sont idolâtres et habitent dans des maisons de terre couvertes de chaume, sans meuble et sans ornements. Ils sont mieux vêtus que le reste des Indiens, car ils portent une veste de toile blanche toute plissée qui tombe jusqu'aux genoux aux hommes, et aux femmes jusqu'aux pieds avec une ceinture de soie, le turban en tête, et des sandales aux pieds.

Il y a parmi ces peuples diverses sectes qu'ils appellent castes, dont chacune professe un genre de vie particulier. Celle de Bagnens, qui est estimée la plus noble, est aussi la plus nombreuse, et fait profession d'une vie plus singulière. Ils ne boivent point de vin, ne mangent point de viande ni rien de tout ce qui a eu vie. Ils vivent de laitage, d'herbes et de fruits. Les moins austères parmi eux mangent du poisson sec, et cette irrégularité les abaisse au-dessous des autres, mais tous conviennent également dans l'observance des superstitions suivantes. Ils se préparent eux-mêmes ce qu'ils doivent manger. Ils le font cuire dans un pot de terre, ils ne se servent jamais de ce pot qu'une fois, ils en ont à vil prix. Si quelqu'un qui ne serait point de leur caste avait touché à ce qu'ils doivent manger, ils se feraient une religion de n'en point goûter. Quand un étranger leur demande à boire, ils ont l'honnêteté de ne lui en point refuser, mais ils brisent aussitôt le vase dans lequel il a bu, comme ayant été profané par l'attouchement de ses lèvres. Les professions qui servent plus immédiatement aux usages du corps humain, comme celle de blanchisseur et de tailleur, sont estimées plus nobles que les autres et donnent à ces ouvriers un rang distingué. Les banquiers mores tirent de leur trafic de prodigieuses richesses, mais les naturel du pays entrent peu dans le commerce et sont aussi pauvres que les autres Indiens, parce que l'oisiveté y règne comme ailleurs. Quand ils ont pu gagner sur eux de travailler quelques jours, les suivants sont destinés à goûter le fruit de leur travail jusqu'à ce que la nécessité les oblige à le reprendre. Ainsi personne ne gueuse parmi eux, parce que tous gagnent facilement de quoi vivre, et qu'ils ne cherchent rien de plus.

Ils n'ont pas moins d'éloignement pour la guerre que pour le travail. De toutes leurs côtes il n'y en a qu'une qui soit guerrière, c'est celle des Rachepoutes qui habitent vers Orixa. Ils se battent sans discipline avec le sabre et la sagaie, et l'on dit qu'ils le font avec tant de férocité qu'ils se font tous massacrer plutôt que de fuir devant leurs ennemis. Si quelqu'un était accusé de cette lâcheté, sa femme à son retour lui fermerait la porte de sa maison.

Le plus grand des dieux qu'ils adorent se nomme Jagrenate (12), dont ils racontent mille fables. Son idole est dans un temple fameux sur la côte d'Orix, au midi de la pointe des palmiers. Les prêtres qui desservent ce temple sont appelés Bramines. Les marques de leur caractère sont d'avoir la tête rasée et de porter en écharpe une corde de la grosseur du doigt. Ils ne sont point mariés, mais près de ce temple de Jagrenate et que quelque autre des plus célèbres, il y a des troupes de danseuses et de joueuses d'instruments pour l'entretien desquelles le peuple a fait de grosses fondations. Ces danseuses servent aux fêtes des dieux, et plus encore à la débauche des bramines. On passe les semaines et les mois sans rendre de culte à ces dieux. Tous les honneurs qu'ils reçoivent dans tout le cours de l'année se terminent à quelques fêtes, dont la plus célèbre dure huit jours, afin que chaque particulier puisse prendre sur ses occupations domestiques le loisir d'assister au moins un fois à la cérémonie, qui se pratique d'une manière à ne pas fatiguer la dévotion de ses assistants. Sur un char de triomphe également grossier et pesant, on conduit deux figures déshonnêtes du dieu Jagrenate, et de la déesse sa femme (13), environnées d'autres démons qui jettent des flammes par la bouche. Des hommes et des femmes traînent le char avec de longues cordes, et sont accompagnés de troupes de joueurs et de joueuses d'instruments qui font retentir l'air de chansons impudiques, avec des manières et des postures des plus dissolues. Cette pompe infernale fait le tour de la bourgade. Plusieurs, séduits par le démon et transportés d'une fureur subite, se jettent sous les roues du char et se font écraser pour l'honneur des idoles, et achètent par ce sacrifice la réputation de saint parmi la nation. Ils font encore d'autres sacrifices de têtes de vaches, autour desquelles les garçons et les filles dansent et se réjouissent. La célébrité se réitère en chacun des huit jours, qui se passent en festins, en jeux et en toutes sortes de dissolutions, où les bramines ont la meilleure part.

Quelques-uns de ces prêtres se piquent d'astrologie judiciaire et ont une manière de supputer des éclipses à quelques heures près. Il y a parmi eux et parmi le peuple grand commerce avec le démon. Ils portent au col de petites boîtes d'argent où ils disent qu'habite leur diable familier. Je fis ce que je pus auprès d'un de ces pauvres abusés pour lui persuader de me vendre sa boîte, mais il me la refusa opiniâtrement en me disant que son diable me tuerait, parce qu'il ne m'était pas familier comme à lui. Le démon abuse de leur stupidité jusqu'à ce point que tous les ans il se trouve des pères et des mères assez dénaturés pour donner un de leurs garçons et une de leurs filles à immoler à cet ennemi du genre humain.

| Superstitions des Indiens. |

Il y a de faux dévots parmi eux à qui le désir de s'attirer du respect fait embrasser un genre de vie pénitente qui surpasse en rigueur toutes les austérités des anciens anachorètes de l'Église. Il y en a qui vont au milieu des campagnes s'exposer aux ardeurs brûlantes du soleil et à toutes les injures du temps, et là se condamnent eux-mêmes à tenir leurs mains derrière leur dos, et les jambes croisées, de sorte que dans la suite des années, il ne peuvent plus remettre leurs bras et leurs jambes dans leur situation naturelle. On leur porte à manger avec respect. Les faquiers sont de tous ces pénitents ceux qui se font le plus remarquer. Comme ils vivent à peu près comme des philosophes cyniques, ordinairement tout nus, et quelquefois couverts de quelques haillons, partout où ils se trouvent, ils élèvent sur quelques bâtons une natte qui leur sert de maison. Ils demeurent là cinq ou six mois jusqu'à ce que leur caprice les fasse passer ailleurs. Partout où ils vont, le peuple les révère comme des divinités, et les plus grands rampent devant eux. Un de nos Français manqua d'être lapidé pour avoir fait insulte à un de ces faux pénitents. Ils portent la marque de leur pénitence et le caractère de leur sainteté sur le front, qui est peint de pierre blanche. Ils ont toujours à la main un morceau de cette pierre, et quand ils trouvent sur leur chemin quelque personne à qui ils veulent faire un honneur, ils la leur présentent. Le passant s'en blanchit le bout du doigt et en porte la marque à son front, à peu près comme nous faisons de l'eau bénite, s'il est permis de comparer des choses si éloignées.

Le commerce fréquent que ces peuples du golfe de Bengale entretiennent avec les démons leur a appris mille sortilèges sur lesquels je ne m'arrêterai point de crainte qu'on ne les regarde en Europe comme des fables. Ils percent des corps humains de mille coups d'épée, de sorte que le sang ruisselle de toutes parts, puis tout à coup le corps disparaît entièrement, ou paraît sans blessure en parfaite santé. Ils plantent un noyau de fruit en terre, et à force de l'arroser, ce noyau pousse une tige, la tige étend ses branches, déplie ses feuilles, et donne des fruits mûrs et prêts à manger dans l'espace d'une heure. Plusieurs de nos Français en mangèrent au dernier voyage, et les trouvèrent de même goût que d'autres naturels.

La vénération qu'ils ont pour un dieu nommé Ganga, qu'ils croient être la divinité qui habite dans le fleuve du Gange, est encore une autre source de leurs superstitions extravagantes. Ces eaux comme sanctifiées par la présence de ce dieu se transportent et se débitent par toutes les côtes du golfe de Bengale et dans les terres du Moghol comme une chose précieuse, pourvu que le vase dans lequel elles sont apportées soit cacheté du sceau du grand bramine de Bengale. Les peuples qui habitent le long de ce fleuve font des illuminations et des fêtes sur ses eaux à certains jours pour le dédommager des irrévérences que commettent ceux qui y naviguent dans tout le cours de l'année. Ils estiment qu'il suffit d'être plongé dans cette rivière pour être lavé de ses péchés, et c'est pour cela que quand leurs proches sont malades à l'extrémité, ils les font mourir la tête dans l'eau les abandonnant au courant.

Mais rien n'est plus étrange que la folle complaisance que les femmes de ces pays ont de mourir avec leurs maris. C'est une malheureuse coutume pour elles que quand un de ces infidèles vient à mourir, si son épouse refuse de l'accompagner au tombeau, elle passe pour une femme sans honneur. Sa parenté la désavoue et les lois la condamnent à un bannissement éternel. Cela s'est introduit pour empêcher que les femmes ne souhaitassent la mort de leurs maris, à la vie desquels la leur serait attachée. Les femmes, prévenues de ces entêtements de faux honneurs et de fidélité outrée, n'appréhendaient point autrefois de se poignarder sur le lit de leur mari expirant, pour mêler leurs derniers soupirs avec les siens. Aujourd'hui elles se brûlent sur le même bûcher où l'on brûle le corps du défunt. Nous avons vu près de Pondichéry la place encore toute fumante d'un bûcher sur lequel une femme s'était brûlée de cette manière peu de jours avant notre arrivée. On nous raconta qu'elle s'était parée pour cette cérémonie comme pour la fête de ses noces. Quand on vint l'avertir que le bûcher était préparé, elle sortit de chez elle suivie de toute sa parenté, et parmi les acclamations du peuple elle s'avança, monta hardiment sur le bûcher et se laissa brûler avec le corps de son mari sans donner aucune marque de douleur.

C'est en faisant ces observations sur les climats, les raretés, les richesses, les mœurs, les coutumes et les religions différentes des Indes, que nous allâmes errants pendant trois mois par ce vastes mers, d'où nous vînmes enfin vers le commencement de février 1689 jeter l'ancre à la rade de Pondichéry sur la côte de Coromandel. M. de Bruant nous y avait prévenus de quinze jours et se préparait à venir à notre secours, s'il n'eût point appris de nos nouvelles.

| Arrivée des Français à Pondichéry. |

Après les premier embarras de débarquement, on eut le plaisir de voir et d'entretenir à loisir ses amis, que l'on avait cru perdus parmi tant de dangers de la guerre et de la mer. Comme des gens qui se rencontrent après le naufrage sur un rivage éloigné, nous contâmes à nos Français de Mergui les aventures dont je viens de faire le récit, et ceux de Mergui nous racontèrent les leurs de la manière que je vais dire.

NOTES :

1 - Raisonnement magistral, à rapprocher de ceux de Bernardin de Saint-Pierre qui prétendait, entre autres inepties, que si les puces étaient noires, c'était pour qu'on puisse les voir et les attraper plus facilement sur des peaux blanches. ⇑

2 - Le chevalier de Chaumont, dans sa relation, explique en détail le déroulement de cette chasse : Le dixième, j'allai voir la grande chasse des éléphants qui se fait en la forme suivante : le roi envoie grand nombre de femelles en campagne ; après qu'elles ont été plusieurs jours dans les bois et qu'il est averti qu'on a trouvé des éléphants, il fait marcher trente ou quarante mille hommes pour former une très grande enceinte dans l'endroit où sont les éléphants. Ils se postent quatre à quatre, de vingt à vingt-cinq pieds de distance les uns des autres, et à chaque campement, on fait un feu élevé de trois pieds de terre ou environ ; on fait ensuite une autre enceinte d'éléphants de guerre, distants les uns des autres d'environ cent et cent cinquante pas, et dans les endroits par où les éléphants pourraient sortir plus aisément, les éléphants de guerre sont plus fréquent. Il y a du canon en plusieurs lieux que l'on tire quand les éléphants sauvages veulent forcer le passage, parce qu'ils craignent extrêmement le feu ; tous les jours on resserre cette enceinte, et à la fin elle devient très petite, les feux ne sont pas alors plus de cinq ou six pas les uns des autres ; comme ces éléphants entendent du bruit autour d'eux, ils n'osent pas s'enfuir, quoique pourtant il ne laisse pas quelquefois de s'en sauver quelqu'un ; car on m'a dit qu'il y avait quelques jours qu'il s'en était échappé dix. Quand on les veut prendre, on les fait entrer dans une place entourée de pieux où il y a quelques arbres entre lesquels un homme peut facilement passer, il y a une autre enceinte d'éléphants de guerre et de soldats dans laquelle il y entre des hommes montés sur des éléphants, fort adroits à jeter des cordes aux jambes de derrière des éléphants, qui lorsqu'ils sont attachés de cette manière, sont mis entre deux qui sont privés, outre lesquels il y en a un autre qui les pousse par derrière, de sorte qu'il est obligé de marcher et quand il veut faire le méchant, les autres lui donnent des coups de trompe ; on les mène ensuite sous des toits, et l'on les attache de la même manière que le précédent. J'en vis prendre dix dans cette chasse et l'on me dit qu'il y en avait cent quarante dans l'enceinte. Le roi y était présent et donnait ses ordres pour tout ce qui était nécessaire. (Relation de l'ambassade de M. le chevalier de Chaumont, 1686, p. 91 et suiv.).

Un dessin colorié est consacré à la chasse aux éléphant dans le recueil anonyme intitulé Usages du Royaume de Siam, cartes, vues et plans : sujets historiques en 1688 conservé à la Bibliothèque nationale. Il est ainsi légendé : Chasse pour prendre les éléphant. On fait une estacade ou palissade de gros pieux ou arbres entiers dont l'enceinte est triangulaire et a quelquefois deux lieues de tour ou de circuit. On laisse la base de ce triangle ouvert pour la fermer quand on veut, on a des pieux tout prêts à terre. Vis à vis de cette enceinte, on fait dans la forêt une battue de plusieurs milliers d'hommes à quelques lieues de cette palissade ; il font un très grand cercle et avec des tambours, des trompettes et des mousquets il épouvantent et font fuir les éléphants sauvages, les conduisant vers l'estacade où, les ayant réduits, ils les renferment avec les pieux préparés et pour les prendre et les apprivoiser on a une porte à l'endroit le plus étroit et l'on y fait entrer un éléphant docile qui va badiner avec le premier éléphant sauvage auquel on jette une corde au col et l'on le joint à l'éléphant domestique. On les fait sortir de cette enceinte et l'on les laisse ainsi jusqu'à ce qu'ils soient apprivoisés.

Chasse pour prendre les éléphants. Dessin anonyme (1688).

Chasse pour prendre les éléphants. Dessin anonyme (1688).

Détail du dessin Chasse pour prendre les éléphants.

Détail du dessin Chasse pour prendre les éléphants.

La chasse des éléphants au Siam. Gravure 1727. ⇑

La chasse des éléphants au Siam. Gravure 1727. ⇑

Éléphant de combat. Vidéogramme du film Suriyothai de Chatrichalerm Yukol (2001). ⇑

Éléphant de combat. Vidéogramme du film Suriyothai de Chatrichalerm Yukol (2001). ⇑

3 - Peu d'animaux ont suscité autant de légendes et de mythes que l'éléphant. La longévité moyenne de l'éléphant d'Asie ne dépasse guère 50 ans. ⇑

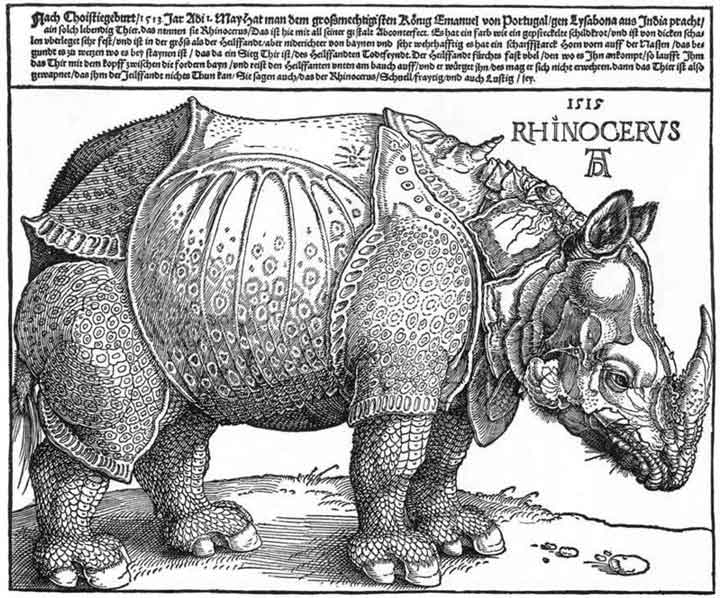

4 - Il y avait une fascination de l'Occident pour le rhinocéros, qui se confondait dans l'imaginaire populaire avec la mystérieuse licorne. On attribuait à sa corne, mais aussi à sa chair, à son sang, et même à ses excréments et à son urine des propriétés antidotales. La célèbre représentation qu'en fit Albrecht Dürer en 1515 servit longtemps de support à toutes les divagations et à tous les fantasmes. De nos jours, ce sont les vertus aphrodisiaques que les Chinois attribuent à leur corne qui contribuent, par le braconnage et le marché noir, à la lente disparition de l'espèce.

Le rhinocéros. Gravure sur bois d'Albrecht Dürer (1515).

Le rhinocéros. Gravure sur bois d'Albrecht Dürer (1515).

Rhinocéros et éléphant. Gravure de Jan Griffier. Rijksmuseum.

Rhinocéros et éléphant. Gravure de Jan Griffier. Rijksmuseum.

Combat d'un éléphant et d'un rhinocéros. Antonio Tempesta, 1600. Rijksmuseum. ⇑

Combat d'un éléphant et d'un rhinocéros. Antonio Tempesta, 1600. Rijksmuseum. ⇑

5 - On connaît des représentations de licorne datant de l'âge de pierre. Cet animal imaginaire a suscité une très abondante littérature et légion sont les témoins qui affirment en avoir vues. Marco Polo lui-même en donne une description : Elles ont le poil comme un buffle, et les pieds comme l'éléphant, la tête comme un porc sanglier : ainsi elles se vautrent volontiers dedans les fanges et autres immondices à la manière des porcs. Au milieu du front elles portent une corne assez grosse et noir, leur langue est fort rude et poignante, et de laquelle ils blessent et les hommes et les bêtes. (Description géographique des provinces et villes plus fameuses de l'Inde Orientale, Paris, 1556). La licorne de Marco Polo ressemble tout de même fort à un rhinocéros.

Jusqu'au XVIIe siècle, la corne de licorne se vend à prix d'or, elle a la réputation d'être un contrepoison universel. Il ne s'agit en fait que de corne d'antilope, ou le plus souvent de rostre de narval, appelé aussi licorne de mer. Dès 1582, le médecin et chirurgien Ambroise Paré, sans remettre réellement en cause l'existence des licornes, conteste les pouvoirs thérapeutiques attribués à leur corne, et dénonce les énormes profits réalisés grâce à la crédulité des gens du peuple : La livre d'or fin vaut vingt-huit écus : la livre de licorne à dix-huit sols le grain vaut douze cent quatre-vingts écus. À cette cause, il serait beaucoup d'ôter cette superstition et larcin qu'on fait au peuple. Et plus loin : Et quant à moi, je crois que la licorne n'a encore été découverte, ou pour le moins bien rarement, et que ce n'est qu'une imposture de vendre tant de corne de licorne, que l'on fait accroire, comme l'on en peut tirer de grandes conjectures de ce que je dirai ci-après. (Discours d'Ambroise Paré, Conseiller et premier chirurgien du roi, Paris, 1582).

Cerf et licorne. Livre de Lambspring, 1556. Zentralbibliothek Zürich

Cerf et licorne. Livre de Lambspring, 1556. Zentralbibliothek Zürich

Corne de Licorne (rostre de narval). Rijksmuseum, Amsterdam.

Corne de Licorne (rostre de narval). Rijksmuseum, Amsterdam.

Licorne. Antonio Tempesta, 1600 (Rijksmuseum). ⇑

Licorne. Antonio Tempesta, 1600 (Rijksmuseum). ⇑

6 - Il semble effectivement que c'était un spectacle obligé pour les invités de marque. Chaumont et La Loubère y auront droit.

La Bibliothèque nationale conserve un recueil de dessins coloriés anonyme intitulé Usages du Royaume de Siam, cartes, vues et plans : sujets historiques en 1688. Il est mentionné sur la page de garde : Acquis du père Pourchot lors de la dissolution des Jésuites en 1762. Il apparaît donc que l'auteur de ces dessins faisait partie de l'ambassade Céberet - La Loubère qui arrivera au Siam en septembre et octobre 1687. Ces 36 dessins sont des bijoux de fraîcheur et de naïveté. L'un est consacré au combat d'un éléphant et d'un tigre, avec cette légende : Combat d'un tigre avec des éléphants. Quelquefois l'on voit l'éléphant prendre avec sa trompe le tigre par le milieu du corps et le jeter en l'air quand son cornac ou l'homme qui est dessus lui ordonne. Il le foule avec les pieds ou le reçoit sur ses dents. Le tigre tâche principalement de prendre la trompe avec ses griffes et l'éléphant [illisible].

Combat d'un éléphant avec un tigre. Dessin colorié anonyme. 1688. ⇑

Combat d'un éléphant avec un tigre. Dessin colorié anonyme. 1688. ⇑

7 - À en croire les témoignages des voyageurs, le cerf - il s'agissait de l'espèce connue sous le nom de cerf de Schomburgk - se trouvait en grande abondance au Siam au XVIIe et XVIIIe siècle. Sa peau faisait l'objet d'un commerce vers le Japon, et ses bois vers la Chine, où les médecins lui attribuaient de grandes vertus thérapeutiques. La chasse intensive ainsi que l'assèchement des marécages dans lesquels il vivait causèrent son extinction progressive dans le courant du XIXe siècle, et il a aujourd'hui complètement disparu de Thaïlande. Le dernier représentant de l'espèce aurait été tué par un Européen en 1932. Un spécimen a été ramené en France par Bocourt en 1862, et a vécu jusqu'à sa mort en 1868 dans la ménagerie du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il y a été naturalisé et on peut le voir aujourd'hui dans la grande Galerie de l'Évolution.

Mgr Pallegoix évoque le massacre des cerfs dans sa Description du royaume de Siam (1854, I, pp. 158-159) : Les cerfs viennent par bandes nombreuses paître dans les plaines incultes, et lorsque l'inondation les surprend, il se dirigent vers les hauteurs et les monticules ; c'est alors qu'on leur fait une chasse impitoyable. Des hommes vigoureux montant des barques légères les poursuivent à travers les campagnes submergées ; les cerfs à moitié dans l'eau ne peuvent pas courir et s'embarrassent dans les hautes herbes ; on les atteint facilement et on les assomme par centaines à coups de gros bâtons ou bien on les tire avec le fusil à bout portant. À cette époque-là les chasseurs vous vendent un beau cerf de la plus grande taille pour une pièce de trois francs.

Cerf de Schomburgk ramené du Siam en 1862. ⇑

Cerf de Schomburgk ramené du Siam en 1862. ⇑

8 - Le nom, probablement d'origine caraïbe, désigne aujourd'hui uniquement une sous-famille de crocodiliens d'Amérique centrale et d'Amérique du sud. ⇑

9 - Peut-être à cause de son cri sonore et discordant, ou de son aspect étrange et peu engageant, le gekko gecko a alimenté maints fantasmes et nombre de légendes. Dans les campagnes en Thaïlande, les gekko tokay sont d'incontournables compagnons nocturnes qui ponctuent les nuits de leur grincement de mécanique détraquée. Si leur morsure peut être douloureuse, en revanche, elle n'est nullement toxique, comme le reconnaît le père Le Blanc, et contrairement à ce que pensait le père Tachard lorsqu'il mentionnait les toquets, qui sont des lézards fort venimeux (Voyage de Siam des pères jésuites, 1686, p.207-208). Leur nom thaï est une transcription phonétique de leur appel : tukkae (ตุ๊กแก).

Gekko tokay. ⇑

Gekko tokay. ⇑

10 - Naja, cobra de cabelo ou de capello, serpent à lunettes, serpent couronné, etc. Lacépède (Histoire naturelle des serpents, II, p.83 et suiv.) énumère ne cache pas son admiration pour le cobra royal : La beauté des couleurs a été accordée à ce serpent, l'un des plus venimeux des contrées orientales. Bien loin que sa vue inspire de l'effroi à ceux qui ne connaissent pas l'activité de son poison, on le contemple avec une sorte de plaisir, on l'admire, et pendant que le brillant de ses écailles, ainsi que la vivacité des couleurs dont elles sont parées, attachent les regards, la forme singulière du reptile attire l'attention ; on a même cru voir sur sa tête une ressemblance grossière avec les traits de l'homme, et voilà l'image la plus noble qui a pu paraître sur la face d'un reptile vénéneux.

Cobra royal.

Cobra royal.

Homme qui fait danser des serpents. Dessin colorié anonyme, 1688.

Homme qui fait danser des serpents. Dessin colorié anonyme, 1688.

Dans la mythologie bouddhiste, le cobra a inspiré le naga (nak : นาก), figure tutélaire très souvent représentée dans les temples et dans l'iconographie. Hommage à Muchalinda (มุจลินท์), le roi des nagas, qui a déployé son capuchon au-dessus de la tête de Bouddha pour le protéger de la pluie.

Muchalinda protégeant Bouddha. ⇑

Muchalinda protégeant Bouddha. ⇑

11 - « Phra-athit (le soleil) et Phra-chan (la lune) sont deux frères qui ont un frère cadet appelé Rahú. Dans sa génération passée, Phra-athit donnait l'aumône aux talapoins dans un vase d'or, Phra-chan dans un vase d'argent, et Rahú dans un vase de bois noir ; c'est pourquoi Rahú prit naissance dans la région des géants au-dessous du mont Meru ; il est d'une taille de quatre mille huit cents lieues ; sa bouche énorme a une profondeur de trois cents lieues. Ayant été un jour frappé par ses frères, il en conserve encore un esprit de vengeance, et de temps en temps il sort de la région des géants et ouvre sa bouche énorme, attendant le soleil ou la lune pour dévorer leurs palais lorsqu'ils passeront ; mais lorsqu'il a saisi le soleil ou la lune, il ne peut pas les retenir longtemps à cause de la rapidité de leur course ; et s'il ne les lâchait pas, les palais briseraient la tête du monstre. C'est ainsi qu'on explique les éclipses. » (Jean-Baptiste Pallegoix, Description du royaume thai ou Siam, p.446). ⇑

12 - Jagannâtha, un des noms de Krishna. ⇑

13 - Il ne s'agit pas de sa femme, mais de sa sœur Subhadrâ.

Représentation de Jangannâtha (Krishna) avec sa sœur Subhadrâ et son frère Balabhadra. ⇑

Représentation de Jangannâtha (Krishna) avec sa sœur Subhadrâ et son frère Balabhadra. ⇑

21 février 2019