Les Portugais.

Dès la fin du XVe et tout au long du XVIe siècle, les royaumes ibériques s’affirment comme les maîtres incontestés du commerce planétaire. Les noms de Bartolomeu Dias, de Christophe Colomb, de Vasco de Gama, de Fernand de Magellan, résonnent encore comme les symboles d’une stupéfiante et infatigable volonté d’aller toujours plus loin. Une flotte de puissantes caravelles capables d’affronter des mois de navigation, des innovations techniques de première importance, comme le calcul des hauteurs, leur permettent une progression rapide vers Madère, les Açores, le Cap-Vert, l’Afrique occidentale, puis la Guinée, la route du cap de Bonne-Espérance, les Indes, et le Siam, la Chine et le Japon.

En 1511, à la tête d'une expédition de 18 navires et de 1 200 hommes, Alfonso de Albuquerque, vice-roi portugais des Indes, prit Malacca, ce qui permit aux Portugais de prendre pied sur la péninsule malaise. Dès le début du XVIe siècle, ils installèrent des comptoirs à Tenasserim (aujourd’hui en territoire birman), à Ayutthaya, à Ligor (aujourd’hui Nakhon Si Thammarat, au sud de la Thaïlande) et à Pattani. Un accord signé en 1516 avec le roi Phra Ramathibodi II leur accordait le droit de pratiquer librement leur religion, ouvrant du même coup la porte aux missionnaires évangélisateurs. Il semble que tout au long du XVIe siècle, les relations luso-siamoises aient été commercialement bénéfiques aux deux pays, et que seuls les Maures, solidement installés au Siam, voyaient d’un mauvais œil cette expansion qui remettait en cause leur suprématie.

Les Hollandais.

Il y a ici des lettres de Macao qui disent que l’empereur de la Chine a ouvert tous les ports de son royaume à tous les étrangers et a fait publier que tous les marchands, de quelque nation qu’ils fussent, seraient bien reçus à faire le commerce. Cela va achever de ruiner les Portugais. Il y a cinq ans qu’il envoyèrent à Pékin une ambassade célèbre et obtinrent que, seuls de tous les Européens, ils feraient le commerce par Macao. Mais comme ils ont peu de vaisseaux et qu’ils n’y pouvaient fournir, les marchands chinois ont représenté à l’empereur Kang Xi que le moyen d’enrichir son pays était d’y recevoir tout le monde. Les Hollandais furent assurés des premiers à y aller. (Journal de Choisy – 22 août 1685).

En 1588, l’Invincible Armada est détruite par une tempête. Cette catastrophe, qui prive les royaumes ibériques de la presque totalité de leur flotte, marque le début de l’inexorable affaiblissement et du déclin du Portugal, déclin qui se poursuivra tout au long du XVIIe siècle. Un empire colonial est là qui n’appartient qu’à celui qui aura l’audace de le prendre ; les Hollandais vont les premiers se lancer dans l’aventure. Les deux nations ne s’estiment guère. Ancienne possession espagnole, la Hollande a des comptes à régler avec ses oppresseurs d’hier. En outre, calvinistes hollandais et très catholiques portugais sont animés d’une haine farouche. De petites compagnies hollandaises vont rapidement se créer et sillonner l’Océan indien, réalisant de fort rentables opérations commerciales et calmant au passage de quelques coups de canon ou de mousquet les Portugais récalcitrants. Parmi ces compagnies, la Compagnie van Verre (Compagnie du Lointain), la Noord-Hollandse Compagnie, l’Oude Compagnie installent dès le début du XVIIe siècle des comptoirs à Pattani. Mais pour plus d’efficacité encore, six de ces petites compagnies vont fusionner en 1602 et former la très puissante Verenigde Oost-Indische Compagnie, (la Compagnie Réunie des Indes Orientales), plus couramment appelée la VOC. Les pouvoirs de la VOC sont considérables : véritable État, la Compagnie peut déclarer la guerre, signer la paix, négocier des traités, battre monnaie, construire des forteresses, entretenir des troupes, etc. Dans son journal du 26 août, l’abbé de Choisy souligne cette puissance : La Compagnie a dans les Indes cent soixante vaisseaux depuis trente jusqu’à soixante pièces de canon et en temps de guerre, elle en peut aisément armer quarante des plus grands. Il nous explique la complexité du fonctionnement du Conseil de Batavia, qui représente le gouvernement de la Compagnie dans les Indes Orientales. Véritable machine à fabriquer des bénéfices et des dividendes, la VOC transporte le poivre, la cannelle, le girofle, l’ivoire, le santal, la muscade, les étoffes achetés à bas prix et pouvant offrir à la revente des bénéfices allant jusqu’à 500%.

Les rapports entre la VOC et le Siam sont parsemés d’incidents, de brouilles et de réconciliations. Le Siam n’est pas une opération commerciale particulièrement rentable pour la puissante compagnie. De retour en France en 1688, le chevalier de Forbin ne dira-t-il pas à Louis XIV : Sire, le royaume de Siam ne produit rien et ne consomme rien ? Les maigres bénéfices réalisés grâce à la vente aux Siamois de produits européens, armes à feu, textiles, verroteries, et le commerce du riz et des peaux de cerf que le Siam produit en abondance justifient à peine le maintien d’un comptoir à Ayutthaya.

En 1662, un incident va établir la puissance de la VOC. Cette année-là, un navire de la Compagnie s’empare d’un bateau portugais qui faisait commerce pour le compte du roi Naraï. Outré, ce dernier demande un important dédommagement. Le gouverneur de la Compagnie, Johan Maetsuyker, refuse catégoriquement et donne l’ordre de fermer le comptoir d’Ayutthaya. Employés et biens sont rapatriés à Batavia, deux navires de la VOC se postent à la barre de Siam et pendant cinq mois font le blocus du fleuve Chao Praya. Phra Naraï se voit contraint à une humiliante capitulation. Un nouveau traité est conclu, qui accorde à la Compagnie d’importantes concessions. On comprend mieux, après cela, la méfiance qu’éprouvera le roi de Siam à l’égard des Hollandais, et la politique francophile qu’il adoptera, sans doute dans l’espoir de créer un nouvel équilibre des forces.

Les Anglais.

Témoins de la frénésie hollandaise à créer des compagnies, les Anglais – alors en guerre avec l’Espagne – pouvaient à juste titre redouter d’être pris de vitesse. Eux aussi aspiraient aux énormes bénéfices commerciaux qu’on pouvait retirer du commerce avec les Indes Orientales. C’est sous l’impulsion de la reine Élisabeth Ière que des marchands londoniens créent en 1600 l’EIC (East India Compagny). Dans la présentation de son ouvrage Au service du Roi de Siam (Jean-Claude Lattès, 1991), Maurice Collis décrit ainsi le fonctionnement de l’EIC (pp. 28-29) : En dehors de la Compagnie, nul ne pouvait commercer en Inde ou en Extrême-Orient : ces immenses parties de l’univers étaient domaines réservés à une seule compagnie commerciale. Or cette compagnie n’était pas du type auquel un marchand pouvait se joindre en payant un droit d’entrée ou en offrant à son comité directeur les garanties nécessaires. Pour en être membre, il fallait posséder une partie d’un capital dont les parts n’étaient pas sur le marché et qu’il était impossible à un marchand ordinaire d’acquérir. Toutes étaient détenues par une clique restreinte, dont la politique était, avec la bénédiction du roi, de conserver pour elle-même les profits d’un monopole fabuleux.

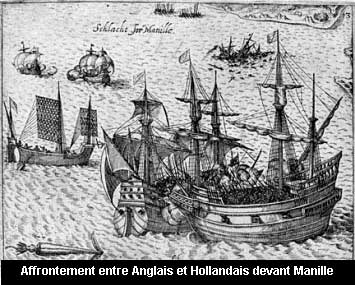

Les relations entre l’EIC et la VOC sont émaillées d’incidents, d’agressions et de compromis. Lorsque les rivalités commerciales s’estompent, les deux compagnies s’unissent pour combattre les navires portugais qui redeviennent l’ennemi commun. En 1619, les Hollandais prennent Jacatra (Djakarta) au sultan de Banten allié aux Anglais (ils rebaptisent la ville du nom de Batavia). Cette même année, ils attaquent deux navires anglais dans la baie de Pattani. En 1623, ils exécutent à Amboine dix Anglais accusés d’espionnage. Pendant que des accords, des traités, des arrangements sont signés en Europe, le canon tonne toujours dans les mers des Indes orientales, où règne un état de guerre larvée.

Pour les Anglais comme pour les Hollandais, le comptoir d’Ayutthaya n’est guère rentable, et son principal intérêt est de constituer un passage vers le Japon et vers la Chine. Les Anglais le ferment en 1623. Ils ne le rouvriront qu’en juin 1661. La faible rentabilité du comptoir d’Ayutthaya est encore aggravée par les agissements des interlopers, ainsi qu’on appelle alors ceux qui trafiquent pour leur propre compte et bravent le monopole de la Compagnie. Certains n’hésitent pas à concurrencer directement l'EIC en affrétant en Angleterre des navires qui vont en Asie acheter des marchandises revendues à prix cassés. La plupart, cependant, se contentent d’un petit trafic côtier limité à l’Orient. Il est vrai également qu'un grand nombre des employés de la Compagnie sont peu ou prou impliqués dans ces trafics, une façon de compenser leur faible salaire. On peut vraisemblablement penser que l’EIC est minée de l’intérieur. C’est comme assistant de George White, un de ces interlopers, que Constantin Phaulkon arrive au Siam.

Lorsque les Anglais ouvrent à nouveau leur comptoir d’Ayutthaya en 1661, le roi Naraï espère en obtenir une alliance qui contrebalance la puissance hollandaise. Espoir déçu, les Anglais n’entendent nullement jouer le moindre rôle sur la scène politique siamoise, ils se contentent des petits profits qu’ils retirent du commerce. Conseillé par Phaulkon, c’est vers la France que regarde désormais le souverain siamois.

Les Français - Florebo Quocumque ferar (Je fleurirai partout où je serai porté), devise de la Compagnie Française des Indes Orientales.

L’histoire du commerce français avec les Indes orientales commence en 1604, année où Henri IV accorde un monopole à une compagnie de marchands de Rouen, Saint-Malo et Dieppe. Cette compagnie, fort modeste, ne peut rivaliser avec les compagnies hollandaises ou anglaise, elle est réorganisée en 1615 sous le nom de Compagnie des Moluques. Il faut attendre 1642 pour qu’une première Compagnie des Indes voit le jour sous l’impulsion de Richelieu. C’est tout de même avec beaucoup de retard que les Français se lancent vraiment dans l’aventure du commerce vers l’Orient, puisque la grande Compagnie Française des Indes Orientales ne voit le jour qu’en 1664. Le maître d’œuvre en est le Contrôleur général des finances Jean-Baptiste Colbert. La démarche française est diamétralement opposée à celle des Hollandais et des Anglais. Il ne s’agit pas d’une compagnie privée fondée par des groupes de marchands et d’actionnaires indépendants mais — c’est déjà une attitude bien française — d’une entreprise d’État, sous le contrôle du roi, et financée par une souscription nationale à laquelle toutes les villes de France sont appelées à participer. Le succès est mitigé, et si le capital péniblement réuni permet de lancer la Compagnie, la guerre avec la Hollande en ralentit considérablement l’activité et rend périlleuse la navigation vers les Indes. Elle fait pâle figure, cette compagnie, à côté de celles des Hollandais, des Anglais, des Espagnols et des Portugais, et même des Danois, elle finit par coûter plus cher qu’elle ne rapporte et tombe rapidement sous le contrôle d’armateurs malouins. En quasi faillite, la Compagnie Française des Indes Orientales disparaît en 1794, ne laissant guère que ces cinq noms magiques qui sonnent encore comme une comptine enfantine ou comme une invitation au voyage : Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Yanaon et Mahé…

Une des causes des difficultés de la Compagnie française fut peut-être le mélange constant du commercial et du religieux. Là où les Hollandais et les Anglais, plus pragmatiques, se contentaient de faire du négoce, rien que du négoce, et d'engranger des profits, la France s'était donné une grande mission : évangéliser et convertir les populations avec lesquelles elle commerçait. L'article XXX de l'avis constitutif de la Compagnie française des Indes orientales était sans ambiguïté : Sera tenue la Compagnie d'établir des ecclésiastiques dans les îles de Madagascar et autres lieux qu'elle aura conquis, en tel nombre et en telle qualité qu'elle trouvera à propos, pour instruire les peuples en la religion catholique, apostolique et romaine, bâtir des églises pour y habituer lesdits ecclésiastiques, avec la qualité de curés et autres dignités pour faire le service divin et administrer les sacrements, etc. (cité par Lanier, Étude historique sur les relations de la France et du royaume de Siam, 1883, p. 94, note 1). C'était s'assigner deux tâches qui allaient bien mal ensemble et entraient parfois en conflit, et c'était souvent indisposer et irriter les partenaires commerciaux locaux, qui voulaient bien acheter ou vendre, mais n'entendaient nullement se laisser convertir.

Laissons le mot de la fin à Voltaire, qui écrit dans les Fragments historiques sur quelques révolutions dans l'Inde, et sur la mort du comte de Lally. 1773-1774 : C'est dire en effet que les Français ont dans leur caractère, et trop souvent dans leur gouvernement, quelque chose qui ne leur permet pas de former de grandes associations heureuses ; car les compagnies anglaise, hollandaise, et même danoise, prospéraient avec leur privilège exclusif. (…) Enfin le fantôme de cette compagnie qui avait donné de si grandes espérances fut anéanti. Il n'avait pu réussir par les soins du cardinal de Richelieu, ni par les libéralités de Louis XIV, ni par celles d'Orléans, ni sous aucun des ministres de Louis XV. Il fallait cent millions pour lui donner une nouvelle existence, et cette compagnie aurait encore été exposée à les perdre. Les actionnaires et les rentiers continuèrent à être payés sur la ferme du tabac, de sorte que si le tabac passait de mode, la banqueroute serait inévitable.

2 décembre 2022