5ème partie.

Forbin gouverneur de Bangkok - Histoires de singes, de vers et de serpents - Forbin arrête le capitaine Lake - La pêche aux crocodiles - Forbin demande son congé.

Après cette courte digression sur la manière dont M. Constance se démêla de l'affaire des Macassars, je reviens à mes occupations à Bangkok. N'ayant plus d'ennemis à combattre, je m'occupais à faire avancer les fortifications et à dresser mes soldats. Après avoir donné quelque temps à ces emplois, je fus bien aise de faire le tour de mon gouvernement, soit pour me faire reconnaître, soit pour reconnaître moi-même l'état du pays.

Pour être reçu avec la distinction qui convenait à ma dignité, je ne manquais pas de me faire annoncer dans tous les endroits par où je devais passer. Aussitôt les mandarins et les plus distingués du lieu me préparaient une réception la mieux ordonnée qu'ils pouvaient. Ils venaient ordinairement à ma rencontre, et après m'avoir logé dans la maison la plus apparente, ils me prêtaient hommage et obéissance comme à celui qui représentait la personne du roi.

Je passai par un village auprès duquel on me dit qu'il y avait un talapoin que ses vertus rendaient célèbre dans tout le pays. Ses confrères en faisaient un si grand cas qu'ils l'avaient fait leur supérieur, en sorte qu'il était, par rapport à sa dignité, en aussi grande considération parmi les Siamois qu'un évêque pourrait l'être parmi nous. Je me détournai pour aller le visiter. Je trouvai en effet un vieillard respectable par son grand âge et par un air de modestie qui se répandait sur toute sa personne.

Pour me faire honneur, il mit un bétel dans la bouche, et après l'avoir mâché assez longtemps, il me le présenta pour le mâcher moi-même à mon tour. Je n'étais pas assez fait à la malpropreté des Siamois pour accepter la grâce qu'il me faisait. Un des mandarins qui étaient auprès de moi me représenta que je ne devais pas refuser un honneur qui n'était dû qu'au roi et à moi : — Je vous le cède, lui répondis-je, avalez vous-même la pilule, si elle est de votre goût. Il ne se le fit pas dire deux fois, il ouvrit la bouche et reçut avec beaucoup de respect, des mains du talapoin, le bétel dont je n'avais pas voulu.

Je vis dans ce voyage une prodigieuse quantité de singes de différentes espèces, le pays en est tout peuplé. Ils se tiennent volontiers aux environs de la rivière et vont ordinairement en troupe. Chaque troupe a son chef qui est beaucoup plus gros que les autres. Quand la marée est basse, ils mangent de petits poissons que l'eau a laissés sur le rivage. Lorsque deux différentes troupes se rencontrent, ils s'approchent les uns des autres, jusqu'à une certaine distance où ils paraissent faire halte. Ensuite les gros macous (1), ou chefs des deux bandes, s'avancent jusqu'à trois ou quatre pas, se font des mines et des grimaces, comme s'ils s'entre-parlaient et ensuite, faisant tout à coup volte-face, ils vont rejoindre chacun la troupe dont il est chef et prennent des routes différentes. Au retour de la marée, ils se perchent sur des arbres où ils demeurent jusqu'à ce que le pays soit à sec.

Je prenais souvent plaisir à observer tout leur petit manège. J'en vis un jour une douzaine qui s'épluchaient au soleil. Une femelle qui était en rut s'écarta de la troupe et se fit suivre par un mâle. Le gros macou, qui s'en aperçut un moment après, y courut. Il ne put attraper le mâle qui se sauva à toutes jambes, mais il ramena la femelle à qui il donna, en présence des autres, plus de cinquante soufflets, comme pour la châtier de son incontinence.

En passant par un village où je m'étais reposé un moment, un mandarin qui en était le chef, vint tout empressé me présenter un ver d'environ neuf pouces de long, et gros à proportion. Il était tout blanc et avait assez la figure d'un de nos vers à soie, à cela près qu'il était beaucoup plus long. Ce bonhomme comptait de me présenter un morceau friand. Je ne pus m'empêcher de rire de sa simplicité, et me tournant vers un autre mandarin qui m'accompagnait, je lui demandai si ce ver était bon à manger : — Il est très excellent, me dit-il. Je le lui fis donner : le mandarin le mangea tout vif avec avidité.

Je remarquai qu'il sortait de la bouche du Siamois comme de la crème, ce qui me fit croire que cet insecte ne devait pas être si mauvais. Sans l'horreur que j'avais à le voir, j'en aurais volontiers goûté. Ceux qui n'ayant jamais vu des huîtres nous les verraient manger toutes crues en auraient du dégoût, les huîtres sont pourtant fort bonnes. L'usage aplanit bien des choses en cette matière, et on ne doit point disputer des goûts.

La visite de mon gouvernement étant faite, je repris le chemin de Bangkok. Je m'y occupai encore pendant quelque temps à dresser mes soldats et à faire avancer les fortifications, qui allaient avec assez de lenteur. Un accident qui revenait tous les jours et auquel on ne pouvait remédier en était en partie cause. Comme les Siamois vont toujours nu-pieds, il arrivait très souvent que mes travailleurs étaient piqués en remuant les terres par une sorte de petits serpents de couleur argentée, et de la longueur d'environ un pied.

Leur morsure est si venimeuse, qu'une heure après, celui qui en a été piqué tombe dans des convulsions et mourrait infailliblement dans vingt-quatre heures s'il n'était promptement secouru. Les médecins chinois ont un remède admirable contre ce mal. Ils composent une certaine pierre qu'on applique sur la morsure et qui s'y attache d'abord. Peu après, les convulsions cessent, le malade reprend ses sens et la pierre tombe d'elle-même dès qu'elle a tiré tout le venin. La même pierre sert toujours, mais pour lui rendre sa première vertu, il faut la faire tremper pendant vingt-quatre heures dans du lait de femme (2).

Malgré mes occupations, je commençais à m'ennuyer à Bangkok. Les bontés dont le roi m'avait honoré à Louvo m'en avaient rendu le séjour assez supportable, mais depuis que j'en étais parti, je me lassais peu à peu de me voir dans un pays où je vivais sans agrément et où je ne voyais aucun jour à avancer ma fortune. Dans cette situation, je souhaitai de retourner à la Cour. J'en écrivis à M. Constance, mais comme il ne voulait point de moi auprès du roi, il ne manqua pas de prétextes pour éluder ma demande.

Ce fut à peu près dans ce temps-là que je reçus à Bangkok quatre des jésuites avec qui nous avions fait le voyage à Siam. Le père Tachard, ainsi que nous avons dit, était retourné en France avec les ambassadeurs. Constance avait retenu auprès de lui le père Le Comte. Les quatre autres, savoir les pères de Fontaney, Bouvet, Gerbillon et Visdelou, ayant trouvé un embarquement, partaient pour la Chine (3).

Je leur fis tout l'accueil dont j'étais capable. Pendant leur séjour, je les entretins souvent de la dureté de M. Constance à mon égard et je leur fis le détail de tout ce qu'il avait fait pour me perdre. Quand je leur parlai de l'affaire des Macassars, je trouvai qu'ils en savaient quelque chose en gros, mais ils ignoraient, ou du moins n'étaient-ils informés que confusément de l'ordre qui m'avait été adressé et de la manière dont le ministre avait souhaité que je me conduisisse.

Par tout ce qu'ils me dirent, je compris que je parlais à des personnes à qui M. Constance était aussi connu qu'à moi-même. Mais quoique, par discrétion, ces pères ne jugeassent pas à propos de s'expliquer ouvertement, après être entrés dans toutes mes peines, m'avoir consolé le mieux qu'il leur fut possible, ils me conseillèrent de repasser en France le plus tôt que je pourrais. Nous passâmes ainsi quelques jours, moi à me plaindre du ministre, et eux à me consoler. Enfin, après bien des témoignages d'amitié très sincères de part et d'autre, nous nous embrassâmes les larmes aux yeux, comptant de nous séparer pour toute la vie.

Quoique depuis quelque temps je fusse déjà assez disposé à ménager mon retour en France, les derniers entretiens que j'avais eus avec ces quatre jésuites me confirmèrent encore plus fortement dans cette pensée. J'avais continuellement dans l'esprit, et la misère d'un pays qui ne me paraissait d'aucune ressource, et les perfidies d'un ministre à qui j'avais fait tout le bien que j'avais pu, et qui, en récompense de mes bons services, non seulement m'avait éloigné de la Cour, mais encore avait voulu m'empoisonner et avait attenté sur ma vie en tant de différentes manières.

Tandis que j'étais ainsi tout occupé de la pensée de mon retour, j'eus de quoi m'y confirmer par un nouvel ordre que je reçus de la Cour et qui ne me fit que trop comprendre que la haine de Constance n'était pas encore épuisée.

Il était arrivé depuis quelque temps à la barre un bâtiment anglais armé de 40 pièces de canon et de 90 hommes d'équipage, tous Européens (4). M. Constance prétendait que le capitaine de ce vaisseau avait friponné autrefois au roi de Siam une partie considérable de marchandises. Sous ce beau prétexte, il m'envoya ordre de me transporter dans le bâtiment anglais, avec deux hommes seulement, et d'enlever ce capitaine comme coupable de crime de lèse-majesté. Ce sont les propres paroles de l'ordre que j'ai gardé, écrit en français, de la main du père Le Comte (5).

Je n'eus pas de peine à comprendre, comme j'ai déjà dit, que cette commission, qui ne ressemblait pas mal à celle des Macassars, n'était qu'un nouveau piège qui m'était tendu par la jalousie de M. Constance. Je résolus pourtant d'exécuter cet ordre à la lettre. Comme je me promenais en rêvant aux moyens d'en venir à bout, M. Manuel, avec qui je vivais assez familièrement, me voyant l'esprit si préoccupé, me demanda à quoi je rêvais si profondément : — Tenez, lui dis-je, lisez cet ordre que je viens de recevoir. Ce bon missionnaire ayant vu de quoi il était question : — M. Constance, me dit-il, n'y pense pas. L'exécution de cet ordre est impossible.

— C'est pourtant sur les mesures qu'il y a à prendre pour l'exécuter, lui repartis-je, que roulaient les méditations dans lesquelles vous m'avez vu si enfoncé ; car je vous l'avoue, je suis piqué au vif, et je veux pousser M. Constance à bout en lui faisant voir que des projets qu'il juge impossibles dans le fond, et dont il ne me charge que parce qu'il compte que j'y périrai, sont encore au-dessous de moi. M. Manuel, surpris de ma résolution, fit tout ce qu'il put pour m'en détourner. — Vous avez beau faire, lui dis-je, mon parti est pris, et je n'en démordrai pas quand je devrais y périr. L'exemple que les Macassars nous ont donné, il y a peu de jours, est bon à suivre. Il faut toujours avancer et ne reculer jamais. Rassurez-vous pourtant, j'userai de précaution et j'espère de me tirer encore heureusement de ce mauvais pas.

À ces mots, l'ayant quitté, je me jetai brusquement dans mon balon à 80 rameurs. Pour me venger de M. Constance, j'embarquai malicieusement avec moi l'oncle de sa femme. Il était métis, assez bonhomme, mais nullement guerrier (6). Je fus bien aise en lui faisant tenir la place d'un des deux hommes qui devaient me seconder, de lui faire courir la moitié du risque, et de le mettre au moins à portée de reconnaître par lui-même de quoi M. Constance était capable.

Pendant le trajet qu'il y avait depuis Bangkok jusqu'à l'endroit de la rade où était le vaisseau, ce bon Japonais ne cessa de me demander où je prétendais le conduire. Il n'était pas encore temps de le lui faire savoir, je ne répondis à ses questions qu'en badinant. Quand je fus à la barre, il fallut quitter le balon, car ces sortes de bâtiments ne peuvent aller que dans la rivière. Je pris un bateau propre pour la mer, dans lequel ayant embarqué huit de mes rameurs et ayant joint à l'oncle de Mme Constance le gouverneur de la barre, nous voguâmes jusque bien avant dans la rade.

Nous n'étions plus qu'à deux lieues du vaisseau anglais lorsque mon métis me demanda encore où je le menais. Pour toute réponse, je lui présentai l'ordre du roi, que je lui expliquai en portugais. Il en fut si effrayé que n'étant plus maître de lui-même : — Que vous ai-je donc fait, Monsieur, s'écriait-il, pour me mener ainsi à la boucherie ? Et quel cas, je vous prie, ce capitaine anglais fera-t-il des ordres du roi de Siam, qu'il ne craint point, et qui dans toute cette affaire ne sera certainement pas le plus fort ? — Monsieur, lui repartis-je, quand on est au service d'un roi, il faut obéir à la lettre sans examiner les périls qui doivent être comptés pour rien. Nos biens et nos vies sont aux souverains, et ils peuvent en disposer comme il leur plaît.

Toutes ces raisons, bien loin de persuader ce bonhomme, ne faisaient qu'augmenter sa peur qui redoublait à mesure que nous approchions du navire. Pour rassurer ce poltron : — Voici, monsieur, lui dis-je, l'expédient que j'ai trouvé pour prendre ce capitaine sans courir un trop grand danger, ni vous ni moi. Mon but est de l'obliger sous quelque prétexte à sortir de son bord et à passer dans le mien. Pour cela j'entrerai dans son vaisseau, vous me suivrez, il ne manquera pas de me faire beaucoup de civilités, j'y répondrai, et de la manière dont j'ai imaginé mon dessein, je compte que j'en viendrai à bout. Tenez cependant, voilà l'ordre du roi, mettez-le dans votre poche et gardez-le jusqu'à ce que nous en ayons besoin, mais armez-vous de courage et prenez un air assuré, sans quoi tout notre projet échouerait infailliblement.

— Mais si tout ce que vous imaginez ne réussit pas, me répliqua cet homme plus prudent que de raison, que ferez-vous ? — Alors, répondis-je, je me conduirai à la macassarde, je mettrai l'épée à la main, je dirai au capitaine que j'ai ordre de l'arrêter, et que s'il fait la moindre résistance, je le tuerai. À ces mots vous sortirez l'ordre du roi, et vous crierez à tout l'équipage que s'ils résistent, Sa Majesté siamoise les fera tous pendre. — Hé, Monsieur, me répondit-il, nous allons mourir. — C'est notre sort, lui dis-je, mourir aujourd'hui ou demain, qu'importe, pourvu que ce soit glorieusement ?

Cependant nous abordâmes le navire. J'y montai suivi du Japonais qui était plus mort que vif. Le capitaine qui s'aperçut de cet abattement me demanda ce qu'avait monsieur : — Ce n'est rien, lui dis-je, il craint la mer. À ce mot, nous entrâmes dans la chambre de poupe, on y apporta du vin et je fus salué d'un grand nombre de coups de canon. Après bien des excuses que le capitaine me fit sur l'état dans lequel il me recevait, car je le trouvai en robe de chambre et en bonnet, il me demanda quelles affaires m'amenaient dans son bord.

— Ce sont, lui répondis-je, des affaires très importantes. Sa Majesté siamoise ayant eu avis que les Hollandais ont fait à Batavia un armement très considérable dans le dessein de venir brûler tous les vaisseaux qui sont dans la rade, et ayant de plus été informée que leur flotte est déjà en mer, j'ai ordre d'assembler les capitaines des vaisseaux et des autres bâtiments pour conférer tous ensemble et pour aviser aux moyens qu'il y aura à prendre pour n'être pas pris au dépourvu. Comme M. Constance vous sait ici, il m'ordonne de m'adresser principalement à vous et de déférer à vos avis, persuadé qu'il est de votre valeur et de votre expérience.

Ce capitaine croyant bonnement tout ce que je lui disait : — Je vais, me répondit-il, faire mettre la chaloupe en mer. J'enverrai avertir tout ce qu'il y a d'officiers aux environs, afin qu'ils se rendent ici, où nous pourrons consulter ensemble sur un point si important. — C'est fort bien avisé, lui dis-je. Ensuite, feignant de réfléchir un petit moment en moi-même : — Mais, Monsieur, continuai-je, votre navire étant le plus éloigné de tous, ne serait-il pas mieux de vous mettre vous-même dans votre chaloupe ? Nous irions, vous d'un côté, moi d'un autre, rassembler tout ce qu'il y a de capitaines dans la rade. Nous les mènerions dans le navire qui est le plus près de la barre, et le Conseil étant fini, chacun regagnerait son bord sans avoir à faire tant de chemin.

L'Anglais, qui ne se défiait en aucune sorte de ce que je lui disais, acquiesça volontiers à cette proposition. Je craignais toujours qu'il ne se ravisât. — Profitons du temps, lui dis-je, je m'aperçois que la marée commence à passer. À ces mots, je me levai et je descendis dans mon bateau, où je m'assis. Alors affectant d'avoir oublié quelque chose d'essentiel, je criai au capitaine qui, voulant me faire honneur, se tenait sur le bord de son bâtiment pour me voir partir : — Monsieur, si vous vouliez vous donner la peine de descendre, j'aurais encore un mot important à vous communiquer. Je commandai en même temps à un de mes rameurs de tenir l'amarre à la main et de lâcher quand je lui ordonnerais. L'Anglais descendit bonnement, et s'étant assis auprès de moi : — Largue l'amarre, dis-je en siamois, pour n'être point entendu. Ensuite, passant la main sur l'épaule du capitaine, comme pour lui parler à l'oreille plus commodément, et sans qu'on pût nous entendre : — Monsieur, lui dis-je, puisque j'ai ordre du roi de Siam de suivre votre avis préférablement à tout autre, il conviendrait que vous fussiez ici avec moi, et que nous consultassions encore quelque temps ensemble, afin de nous trouver de même avis quand nous serons assemblés.

Comme la marée était forte, l'Anglais s'aperçut bientôt qu'on l'éloignait de son bord : — Où me menez-vous donc ainsi tout nu ? me dit-il, et en même temps, sans attendre ma réponse, il se mit à crier à son équipage. J'ordonnai alors à mes gens de faire force de rames pour gagner le pays, et, déclarant au capitaine l'ordre que j'avais, je lui témoignais combien j'étais fâché d'avoir eu besoin de recourir à toutes ces ruses pour exécuter ma commission. Je le priai au reste de ne s'inquiéter de rien, l'assurant qu'il ne manquerait ni d'habit, ni de tout ce qui lui serait nécessaire pour son entretien.

Cependant la chaloupe anglaise, qui fut armée en très peu de temps, commençait à me donner la chasse. Voyant que je ne pouvais éviter d'être pris, j'allai à bord d'un petit bâtiment portugais, et prenant mon pistolet à la main : — Montez dans ce bâtiment, dis-je à mon prisonnier. Si vous hésitez, c'est fait de vous, je vous tue. Quand nous fûmes entrés, je demandai main-forte à l'officier. Ce bonhomme se mit en mouvement, mais il n'avait que huit ou dix gueux avec lui : faible ressource contre une trentaine d'Européens qui venaient bien armés et résolus de se bien battre.

Ne voyant pas d'autre expédient pour éviter d'être pris, je dis au capitaine : — Monsieur, criez à votre chaloupe de s'en retourner, et songez qu'il y va de votre vie à faire en sorte qu'ils vous obéissent. S'ils approchent, vous êtes mort, et après vous avoir tué, peut-être saurai-je encore me défendre contre vos gens. Je dis ces paroles d'un ton si ferme que l'Anglais ne voulut pas hasarder le coup et fit retourner son monde, qui lui obéit sur-le-champ. Quand je les vis loin, je rentrai dans mon bateau, et après avoir remercié le capitaine portugais, je repris la route de Bangkok où je n'oubliai rien de tout ce que je crus pouvoir rendre à mon Anglais sa prison plus supportable.

Je ne tardai pas à donner avis à M. Constance de ma fidélité à exécuter les ordres du roi, mais en même temps, je crus qu'il convenait de me plaindre de ces mêmes ordres. Je le fis pourtant avec circonspection, car je n'étais pas le plus fort et j'avais affaire à un ennemi dangereux. Je me contentai de lui représenter que les commissions qu'il m'adressait n'étaient pas tout à fait dignes de moi et qu'il ne paraissait pas convenable d'envoyer à un amiral des ordres qui conviendraient mieux à des officiers d'un rang inférieur.

Je fis partir en même temps mon prisonnier pour Louvo, où il se tira d'affaire moyennant 10 000 écus, dont M. Constance jugea à propos de se prévaloir (7). Quant à moi, le ministre nia de m'avoir envoyé l'ordre sur lequel j'avais agi, et, dans la réponse qu'il me fit, me taxant une seconde fois de témérité et d'imprudence, il me défendit de la part du roi de m'éloigner de Bangkok au-delà de deux lieues. Ce fut là toute la récompense que je retirai d'une expédition assez périlleuse dans laquelle je ne m'étais engagé que pour obéir aux ordres que j'avais reçus.

Je fus si outré de ce procédé, que ne balançant plus dès lors sur ce que j'avais à faire, je résolus de passer en France à la première occasion. Comme je n'y voyais point encore de jour, au moins pour quelque temps, je pris de parti de dissimuler mon chagrin et d'attendre en patience le moment de me retirer. Pour tromper mon ennui dans cette espèce d'exil, car, depuis ma dernière lettre du ministre, je me regardais comme exilé, je m'amusais de temps en temps à prendre des crocodiles.

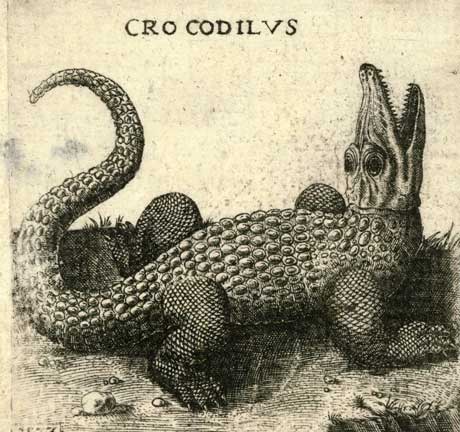

On en voit bon nombre aux environs de Bangkok. Les Siamois les prennent de deux manières : ils se servent pour la première d'un canard en vie sous le ventre duquel ils attachent une pièce de bois de la longueur d'environ dix pouces, grosse à proportion et pointue par les deux bouts. À cette pièce de bois ils lient une corde fine, mais très forte, à laquelle sont attachés des morceaux de bambou, espèce de bois fort léger dont ils se servent en guise de liège. Ils mettent ensuite au milieu de la rivière le canard, qui, fatigué par la pièce de bois, crie et se débat pour se dégager. Le crocodile qui l'aperçoit, se plonge dans l'eau, vient le prendre par-dessous et se prend lui-même au morceau de bois, qui s'arrête en travers dans son gosier.

Dès qu'on s'aperçoit qu'il est pris, ce qu'on reconnaît au tiraillement de la corde et à l'agitation du bambou, on fait le signal et l'on amène l'animal à fleur d'eau, malgré les efforts qu'il fait pour se débarrasser. Quand il paraît, les pêcheurs lui lancent des harpons : ce sont des espèces de dards, dont le fer ressemble au bout d'un flèche ; ils sont emmanchés d'un bâton long d'environ cinq pieds. À ce fer qui est percé dans l'emboîture, est attachée une corde très fine entortillée autour du bâton qui se détache du fer, et qui, en flottant sur l'eau, indique l'endroit où est l'animal. Quand il a sur le corps une assez grande quantité de harpons, on le tire à terre, où l'on achève de le tuer à coups de hache.

Il y a une seconde manière de les prendre. Ces animaux viennent quelquefois jusqu'assez près des maisons. Comme ils sont fort peureux, on tâche de les épouvanter en faisant du bruit, ou avec la voix, ou en tirant des coups de fusil. Le crocodile effrayé s'enfuit et se sauve au fond de l'eau. D'abord, la rivière est couverte de balons qui attendent de le voir paraître pour respirer, car il ne saurait rester plus d'une demi-heure sans prendre haleine. À mesure qu'il sort, il paraît ouvrant une grande gueule. Alors on lui lance de toutes parts des harpons. S'il en reçoit quelqu'un dans la gueule, à quoi les Siamois sont fort adroits, ils est pris.

Le manche du harpon qui flotte, attaché à une corde, sert de signal. Celui qui tient la corde connaît quand l'animal quitte le fond, il en avertit les pêcheurs qui ne manquent pas, dès qu'il reparaît, de lancer encore de nouveaux harpons, et lorsqu'il en a reçu suffisamment pour être amené à terre, on le tire et on le met en pièces. Cette seconde façon de pêcher est plus amusante que la première.

La chair du crocodile est blanchâtre et ressemble assez à celle du chien marin. J'en ai goûté, elle n'est pas mauvaise. Le crocodile est affreux à voir. Il s'en trouve dans la rivière qui ont depuis douze jusqu'à vingt pieds de longueur. Ses mâchoires sont fort plates, il a de chaque côté deux grosses dents, une en haut et une en bas, qui sortent comme les défenses d'un sanglier, ce qui fait que quand il a mordu quelque chose, il n'est plus possible de le lui arracher.

Un jour que je revenais de la pêche au crocodile, je fus tout surpris en entrant chez moi d'y revoir les quatre jésuites qui étaient partis peu auparavant pur la Chine. Ces pères étaient dans un état à faire pitié. Ils avaient fait naufrage sur les côtes de Cambodge et de Siam, et avaient souffert au-delà de tout ce qu'on peut dire, s'étant trouvés dans la nécessité de passer par des pays presque inaccessibles qu'ils avaient traversés à pied. Je les embrassai avec bien de la joie, et je n'oubliai rien de tout ce qui dépendait de moi pour les dédommager des contretemps qu'ils avaient eu à essuyer.

Comme j'avais sur le cœur tous les mauvais procédés de M. Constance, je leur montrai l'ordre que j'avais reçu au sujet du capitaine anglais et la réponse du ministre à la lettre que je lui avais écrite après cette expédition. Quelques discrets qu'ils fussent, ils ne purent retenir leur indignation, et me parlant plus ouvertement que la première fois, ils me conseillèrent sans détour de me retirer le plus tôt que je pourrais.

Ils me représentèrent que le ministre qui avait pris ombrage de ma faveur et qui ne souhaitait rien tant que ma perte, reviendrait si souvent à la charge, et prendrait à la fin ses mesures si à propos, que je ne lui échapperais plus ; que, puisque le Seigneur m'avait conservé jusqu'alors, c'était à moi à ne heurter pas sa providence, mais au contraire à céder en m'éloignant d'un pays où ma vie était dans des périls continuels. Ces pères me dirent sur ce sujet tout ce qu'on peut imaginer de plus obligeant. Je les retins aussi longtemps que je pus, mais après deux jours il voulurent retourner à Joudia pour y attendre une nouvelle occasion de se rembarquer pour la Chine.

Quant à moi, ne voulant pas renvoyer mon départ plus loin, je résolus de profiter du retour d'un vaisseau de la Compagnie d'Orient qui était venu mouiller à la barre quelques jours auparavant. Ce bâtiment venait de Pondichéry apporter des marchandises et en prendre. C'est le commerce ordinaire que cette compagnie fait tous les ans d'Indes en Indes.

Après les emplois que j'avais remplis à Siam et la manière obligeante dont le roi m'avait traité, il ne me convenait pas de partir en déserteur. J'écrivis donc à M. Constance pour le prier de me ménager mon congé auprès du roi. J'apportai pour raison que ma santé, qui s'affaiblissait tous les jours, ne me permettait pas de demeurer plus longtemps dans le royaume, et je m'offris d'aller moi-même à la Cour demander la permission de me retirer, s'il jugeait que cette démarche pût me la faire obtenir. Il n'eut garde d'y consentir, et comme il ne craignait plus tant mon retour en France, il me répondit que l'intention du roi n'étant pas de me forcer, il m'était libre de me retirer où il me plairait.

Avant que de quitter Bangkok, j'écrivis à un jeune mandarin de mes amis, nommé Prepi (8). Il m'aimait beaucoup en reconnaissance du service que je lui avais rendu en le sauvant de la bastonnade, car, quoiqu'il fût favori du roi et que ce prince l'aimât plus qu'aucun autre jeune homme de la Cour, il n'aurait pas évité ce châtiment si je ne m'en étais mêlé. Je lui mandais qu'en prenant congé de lui, sur le point de retourner en France, je le priais de me conserver toujours quelque part dans son amitié, de continuer à aimer les Français, les missionnaires, les pères jésuites, et à protéger comme il avait toujours fait, les uns et les autres.

Prepi, touché de mon départ, en parla au roi, qui, ignorant tout ce qui se passait, parut surpris de cette nouvelle. Il demanda à son ministre les raisons qui m'obligeaient à me retirer et lui ordonna de me faire venir à la Cour pour apprendre par lui-même quels sujets de mécontentement je pouvais avoir. Je fus informé de tout ce détail par la réponse de Prepi. Sur cet ordre, Constance se trouva fort embarrassé. Il ne voulait pas absolument que je parusse à la Cour, cependant l'ordre était précis. Pour se tirer d'intrigue, il ordonna à un officier portugais qui était tout à sa dévotion de venir, sous prétexte de me faire honneur, à bord du vaisseau français, et de me mener ainsi à la Cour de la part du roi.

Le piège était trop grossier pour m'y laisser prendre. Je n'ignorais pas que le roi de Siam ne se sert jamais, pour porter ses ordres, que des soldats de sa garde. M. de Métellopolis (9), M. Manuel et le facteur de la compagnie qui étaient présents lorsque le Portugais me parla, n'hésitèrent pas à me dire de m'en défier.

M. l'évêque surtout, me tirant à part : — Gardez-vous bien, me dit-il, de vous mettre entre les mains de ce Portugais. Je connais M. Constance. N'en doutez pas, ces gens-ci ont ordre de vous assassiner en chemin, après quoi le ministre en sera quitte pour les faire pendre afin qu'ils ne puissent pas l'accuser. Il dira ensuite au roi qu'il les a fait mourir pour venger la mort du chevalier de Forbin et ce prince, qui ne voit que par les yeux de son ministre, prendra tout cela pour argent comptant. Croyez-moi, tirez-vous des mains d'un ennemi si artificieux et si méchant puisque vous êtes assez heureux pour en avoir le moyen.

Je le remerciai comme je devais de ses bons avis et m'adressant à l'officier, je lui dis que je ne reconnaissais nullement l'ordre qu'il était venu me signifier, que Sa Majesté m'ayant permis de me retirer, il n'y avait aucune apparence qu'elle eût sitôt changé de résolution ni qu'elle voulût me retenir plus longtemps dans ses États, malgré les bonnes raisons que j'avais eu l'honneur de lui alléguer ; qu'il pouvait partir quand il jugerait à propos et porter ma réponse à M. Constance.

Je ne parlai si haut que parce que, n'ayant pas à demeurer longtemps à Siam, je n'avais plus rien à craindre de la haine du ministre. En effet, dès le lendemain nous mîmes à la voile. Je m'estimai si heureux de quitter ce maudit pays que j'oubliai dans ce moment tout ce que j'avais eu à souffrir.

NOTES

1 - Sans doute une déformation de magot, qui, selon Furetière, désigne un gros singe. ⇑

2 - De tous temps, et aujourd'hui encore, on trouve des pierres de serpent à peu près dans toutes les pharmacopées du monde, depuis l'Amérique jusqu'à l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Ici, c'est la pierre noire des pères blancs belges, là, il s'agit d'une simple boule de terre argileuse, d'un emplâtre de coquilles d'œuf pilées mêlées à du sang, ou d'un morceau de corne de cerf noirci au feu. Parfois, c'est une sorte de bézoard, l'os frontal d'une vipère de l'Inde ou une pierre extraite du ventre ou du capuchon du cobra. Tavernier (II, p.351-352) mentionne plusieurs pierres aux vertus thérapeutiques, prélevées sur des chèvres, des singes, des vaches, et évoque même une pierre de porc-épy. Dans sa relation de voyage des années 1658, 1659 et 1660, le père jésuite Joseph Tissanier s'émerveille du pouvoir thérapeutique de la pierre de serpent : Pour guérir ceux qui ont été mordus des serpents, quelques-uns se servent d'un médicament qui vient des Indes : c'est une petite pierre semblable à une châtaigne, que l'on nomme ordinairement pierre de serpent, et dont la vertu semble miraculeuse. Lorsque quelqu'un se plaint d'avoir été mordu par un serpent, si le sang n'est pas encore sorti de la blessure, on en tire un peu afin d'appliquer la pierre sur cet endroit. D'abord cette pierre bienfaisante s'attache fortement à ce sang et attire peu à peu le venin qui s'était répandu à l'entour de la plaie, jusqu'à ce qu'elle tombe d'elle-même. Alors on lave cette pierre dans un peu de lait mêlée avec un peu de chaux, et on l'applique de nouveau sur la blessure. S'il n'y a plus de venin, la pierre tombe d'abord, et s'il y en a encore, elle le boit entièrement, en sorte que la personne demeure sans danger et sans douleur. J'ai vu l'effet de ce remède il n'y a pas longtemps dans notre propre maison : un de nos chrétiens ayant été mordu à la jambe, et en deux endroits différents, je lui fis appliquer sur les deux blessures une pierre de serpent que l'on m'avait donnée ; ce qui eut lieu avec tant de succès que dans une heure le malade se trouva sans venin, sans douleur et sans crainte. (Tissanier, in Mission de la Cochinchine et du Tonkin, 1838, p. 141-142). ⇑

3 - Les quatre jésuites n'iront pas très loin. Leur embarcation fera naufrage et il reviendront au Siam quelques mois plus tard, en piteux état. ⇑

4 - Il s'agissait du Prudent Mary, un navire de l'East India Company commandé par le capitaine Lake. ⇑

5 - Le père Le Comte avait été retenu au Siam par Phaulkon pour exercer les fonctions de secrétaire particulier. ⇑

6 - Le père Leblanc (Histoire de la révolution de Siam, I, p. 310-311) évoque l'oncle de Mme Constance sous le nom de Dom Ignacio. Selon le jésuite, il fut victime de persécution lors du coup d'État : On trouva le lendemain dans une petite cabane derrière le palais Dom Ignocio, oncle de Mme Constance. Il avait été cruellement rotiné, tout son dos depuis le col jusqu'aux reins n'était qu'une plaie profonde, sans qu'on ait pu savoir le véritable motif qu'avaient eu les Siamois de le traiter ainsi. Une fièvre continue lui survint, et il fut un mois entier couché sur une claie disposé à mourir. Le pères qui le nourrissaient le pansèrent et le guérirent. ⇑

7 - Selon Maurice Collis, (Siamese White, n.p.), Le capitaine Lake, loin de se tirer d'affaire, mourut en prison. ⇑

8 - Phra Pi (พระปีย์) ou Mom Pi (หม่อมปีย์), un jeune page que Phra Naraï choyait comme son fils, et qu'il envisageait même de désigner comme son successeur. ⇑

9 - Louis Laneau (1637-1696). Voir la notice biographique de ce missionnaire sur le site des Missions Étrangères : Louis Laneau. ⇑

2 janvier 2019