2ème partie.

Les mandarins qui avaient prêté une grande attention à ce que leur avait dit le roi commençaient à ouvrir les yeux et raisonner entre eux ; de quoi ayant été averti Phetracha, qui n'osa se trouver au Conseil de peur d'être arrêté, leur dit que tout ce que le roi leur avait fait entendre n'était que des suggestions de M. de [20v°] Constance, et qu'ils seraient convaincus par la suite de la droiture de son procédé. Parmi tout cela Phetracha connut bien qu'il était très dangereux pour lui de différer à éclater et de donner le temps à ses partisans de réfléchir. C'est pourquoi dès le même jour, après-dîner, il introduisit dans la cour du palais tout ce qu'il avait de troupes assemblées aux environs de Louvo et s'en rendirent le maître en moins d'un jour, aussi bien que de la personne du roi, qui n'eut pas plutôt appris cette nouvelle qu'il ne douta plus de sa perte et dit hautement qu'il fallait donc mourir, et demanda ensuite s'il n'y avait point d'Européens. On lui répondit que non.

[21r°] M. de Constance n'eut pas plutôt avis de cette entreprise qu'il se détermina sur le champ de faire un dernier effort pour sauver son maître, ou pour mourir auprès de lui. Il communiqua son dessein à quatre officiers français qu'il avait auprès de lui (1) et qui ne furent nullement de cet avis, voyant la mort presque inévitable. Cependant il leur dit que Phetracha n'avait pas tout gagné et qu'il y avait encore plusieurs mandarins dans le palais qui s'étant laissés aller au torrent, pour y avoir été contraints, n'attendaient que quelqu'un qui fît les premiers pas pour le seconder, et que se voyant dans la nécessité de tout entreprendre ou de périr, il était prêt [21v°] d'aller attaquer Phetracha à la tête de son parti. Les officiers, se croyant engagés tant par honneur que par les bienfaits qu'ils avaient reçus de lui, lui promirent de le suivre et de faire ce qu'il désirait. Sur quoi, s'étant armés chacun de deux pistolets et d'une épée, ils suivirent M. de Constance qui fut droit au palais, et ayant passé jusqu'à la seconde cour, trouvèrent Phetracha, qui suivi d'un mandarin portant un sabre nu, se détacha de la tête de ces révoltés et vint droit à eux, levant le sabre pour en décharger un coup sur la tête de M. de Constance qui se retira deux pas en arrière et regarda le major de Bangkok qui s'était bien voulu charger de tirer le [22r°] premier coup. Mais voyant que pas un des quatre ne se remuait et que plusieurs mandarins s'étaient approchés d'eux pour les désarmer, dirent au major : Seigneur Major, rendez vos armes, il n'est plus temps ; vous aurez trop tardé. Ce qu'il fit sans se le faire répéter deux fois. Ils furent ensuite conduits tous quatre dans une salle, pendant que Phetracha prit M. de Constance par la manche, et lui ayant fait faire le tour sur les murailles du palais, démarche de laquelle j'ignore la raison, le fit enfermer dans une étroite prison, chargé de chaînes, lui fit ensuite brûler la plante des pieds, coutume établie en ce pays-là pour [22v°] empêcher que les prisonniers de se sauver, et il lui fit enfin souffrir pendant plus de trois semaines tout ce que l'inhumanité peut suggérer à un barbare de plus cruel, pour l'obliger de s'attribuer des crimes qu'il n'avait jamais commis afin que par ce moyen il pût faire voir à tout le royaume que ce n'était point sans raison qu'il attaquait ce ministre, puisque de son propre aveu il s'était déclaré coupable de plusieurs crimes contre l'État, et qu'ainsi il était de l'intérêt public de s'en défaire incessamment.

Phetracha, qui n'avait jamais pu se figurer jusqu'à ce qu'il l'ait vu que des [23r°] Français fussent capables d'abandonner M. de Constance, lui ayant l'obligation de leur établissement dans ce royaume, appréhendait toujours qu'ils ne s'aperçussent de leur bévue. C'est pourquoi pour leur ôter toute crainte et se procurer à lui-même un repos là-dessus, n'étant pas en état de soutenir tant d'ennemis à la fois, il envoya dire à M. Desfarges par un mandarin, qu'il le priait de ne s'alarmer point de la prise de M. de Constance ; que le roi de Siam était toujours dans la résolution de maintenir la bonne intelligence et l'union avec le roi de France, et qu'il pouvait être assuré que cela ne diminuait en rien de l'estime et de [23v°] la considération toute particulière qu'il avait pour la nation, vu qu'un des principaux motifs qui avait obligé le roi de punir M. de Constance de la prison était pour avoir remarqué qu'il n'était point aussi zélé qu'il l'aurait souhaité à seconder ses intentions royales pour les Français, lui qui avait reçu tant de marques d'honneur et d'estime du roi leur maître. Il envoya un pareil ambassadeur avec une lettre à M. l'évêque de Métellopolis pour le prier d'aller assurer M. Desfarges de son amitié et de ses bonnes intentions.

Pendant que Phetracha envoyait [24r°] prévenir M. de Métellopolis à Siam et M. Desfarges à Bangkok sur sa prétendue bonne foi, il faisait mettre tout le christianisme de Louvo à la chaîne, sans même épargner les quatre officiers français qui étaient avec M. de Constance lorsqu'il fut arrêté dans le palais, comme aussi ceux qui commandaient les deux compagnies moitié siamoise et moitié portugaises des Indes, lesquels après peu de jours de prison ayant trouvé les moyens de s'évader pour s'en retourner à Bangkok furent attrapés à deux lieues de Siam par un parti de 500 hommes qui les ayant repris et attachés par les mains à la croupière des chevaux, après [24v°] les avoir dépouillés tout nus les firent galoper à travers les ronces des épines, les chargeant de grands coups de rotin, jusque-là qu'un ingénieur, qui était du nombre de ces huit officiers, expira au milieu du chemin sous la rigueur des tourments (2).

De pareils traitements faits au christianisme et à la nation auraient été mille fois plus qu'il n'en aurait fallu pour convaincre tout autre homme que M. Desfarges que Phetracha était son plus cruel ennemi, et que ses protestations d'amitié étaient autant de pièges qu'il tendait à sa perte, vu qu'il était de son intérêt particulier qu'il s'aveuglât dans [25r°] la véritable conduite qu'il aurait dû tenir. Phetracha s'étant ainsi assuré de celui de ses ennemis qu'il redoutait le plus, crut n'en devoir pas demeurer là. Mon Pi, jeune mandarin pour qui le roi avait conçu une affection toute particulière jusqu'à l'adopter pour son fils (3), n'ayant jamais reçu que du mécontentement de ses frères, et qui avait toujours été étroitement attaché aux intérêts de M. de Constance, s'en sépara à la persuasion de Phetracha qui lui faisait accroire que tout ce qu'il entreprenait n'était que pour lui faire épouser la princesse fille du roi et le faire par ce moyen succéder à la couronne ; qu'en son particulier, il n'avait d'autre ambition que de se [25v°] retirer parmi les talapoins ; d'ailleurs, qu'il n'ignorait pas qu'il avait un fort grand intérêt que les princes ne régnassent point puisqu'il les mettait en état de se repentir des mauvais traitements qu'il leur avait fait, quoique par ordre du roi (4).

Mon Pi, que l'ambition de régner éblouissait déjà, donna d'autant plus aisément dans ce piège qu'il y voyait quelque apparence de sincérité et ne put se figurer que ce que faisait Phetracha n'était que dans la seule intention de le séparer d'intérêts d'avec M. de Constance, afin que s'étant désunis, il les abattît plus aisément tous deux, se détacha du parti de ce ministre pour s'abandonner tout entier [26r°] à celui qui lui donnait de si belles espérances, et ayant l'esprit rempli de sa grandeur prochaine, tranchait du souverain et voulait déjà se faire obéir. Mais dès que celui qui avait su lui faire prendre ces sentiments se fut emparé de la personne de M. de Constance, il ne tarda guère à se désabuser des hautes idées qu'il avait conçues de la fortune, vu qu'ayant voulu prendre un jour dans un Conseil le rang qu'il crut lui être dû, Phetracha prit cette occasion de lever le masque en son endroit et le traita d'ambitieux et de jeune fol, qui avait la témérité de se flatter de monter sur le trône au préjudice de ceux à qui il était dû par droit de naissance.

[26v°] Mon Pi qui s'aperçut, mais trop tard, qu'il avait été la dupe, prit le parti de s'aller jeter aux pieds du roi et lui déclarer l'état de toutes choses, lui demandant pardon de s'être laissé séduire contre ses intérêts. Le roi, qui l'aimait beaucoup, lui pardonna d'autant plus facilement qu'il se voyait déjà abandonné de tous ses sujets, et lui dit de ne pas sortir de sa chambre s'il voulait éviter la mort. Mais son ennemi, qui n'avait plus qu'un faible reste de respect pour le roi, et qui ne voulait pas lui pardonner, fit épier le moment que le roi serait dans la nécessité de sortir de sa chambre, et l'ayant trouvé [27r°] deux jours après, l'en fit tirer par force (5), et après l'avoir fait massacrer dans l'antichambre, ordonna qu'on l'exposât à la porte du palais, afin d'inspirer à tout le peuple une terreur et une grande soumission pour ses volontés.

Phetracha s'étant ainsi assuré de M. de Constance et défait de Mon Pi, qui étaient les deux têtes qui auraient pu le plus contrebalancer ses desseins si elles étaient demeurées unies jusqu'à la fin, il ne lui restait plus que les deux frères du roi, qui n'étaient pas deux moins puissants obstacles à son ambition que ces premiers. Mais il était [27v°] à appréhender pour lui qu'il ne trouvât point la même facilité parmi les talapoins et les mandarins à consentir à la perte de ces deux princes, qu'ils avaient toujours regardés comme les légitimes successeurs de la couronne. C'est pourquoi il crut devoir attendre un temps plus favorable pour l'exécution de son entreprise en les entretenant toujours dans la flatteuse espérance de succéder au roi.

Pendant que tout s'apprêtait à Louvo pour la ruine des Français, M. Desfarges vivait à Bangkok dans la tranquillité d'un homme qui n'avait rien à craindre, et il crut avoir fait beaucoup pour M. [28r°] de Constance d'envoyer un placet à Phetracha pour en obtenir sa grâce, ou du moins le collier de l'ordre de Saint-Michel (6). Mais ni l'un ni l'autre ne lui ayant point été accordé, il n'en parut pas fort inquiet. Cependant les travailleurs des fortifications de Bangkok diminuaient tous les jours et les mandarins ne paraissaient plus sur le travail comme de coutume. Tout cela faisait assez connaître qu'on ne tarderait guère à se ressentir du malheur de M. de Constance, duquel cependant M. Desfarges ne voulait jamais convenir. Néanmoins l'ingénieur en chef, qui prévoyait comme tous les autres ce qui allait arriver, crut qu'il était de son devoir [28v°] de lui représenter dans l'incertitude s'il aurait assez de temps pour relever les deux bastions, auxquels on n'avait point encore commencé de travailler, et qu'il serait à propos de faire incessamment dans chacun un bon retranchement de palissades que l'on avait toutes prêtes dans la place ; qu'en tout cas une pareille précaution ne saurait nuire, puisqu'elle n'empêchait en rien d'y travailler si le temps le permettait, et qu'on continuât à nous fournir des travailleurs ; ou au contraire si on négligeait à s'assurer de ce côté-là, qui était le plus faible de la place, on serait obligé, en cas de siège, d'y mettre une grosse garde, ce qui n'aurait [29r°] pu se faire sans dégarnir entièrement les autres postes, la garnison n'excédant point 270 hommes.

M. Desfarges, qui était extrêmement prévenu que Phetracha en usait de bonne foi, et qu'il chercherait l'amitié des Français, ne voulut nullement entendre à cette proposition, disant que ce serait donner sujet de méfiance, et que même les Siamois pourraient prendre cela pour une irruption et une déclaration de guerre, et en un mot, qu'il se garderait fort de leur donner aucun lieu de douter qu'il voulait vivre en une intelligence parfaite avec eux. Mais il eut tout le [29v°] temps par la suite de reconnaître que cet homme ne cherchait à l'amuser par de belles promesse, ne voulant point avoir tant d'ennemis à soutenir tous à la fois, et sachant bien qu'il viendrait toujours à bout des Français lorsqu'il se serait défait de celui par les lumières de qui ils auraient bien dû, pour leur propre intérêt, s'être laissés conduire.

Quelques jours après, Phetracha envoya le premier ambassadeur en France, M. l'évêque de Rosalie et le sieur Véret à Bangkok pour dire à M. Desfarges qu'il était du service du roi de Siam qu'il se rendît à Louvo, tant [30r°] pour se disculper des dépositions qu'il disait que M. de Constance avait faites contre lui, que parce qu'il avait quelque chose à lui communiquer qui regardait les intérêts du roi son maître. Ensuite de quoi il lui déclara, en manière de confidence, que le roi ayant conçu une aussi haute estime de son mérite qu'un grand mépris pour M. de Constance, il avait résolu de le mettre en possession de ses charges, et d'y faire élever son fils aîné, afin de le rendre capable de les posséder après lui (7). Une si grossière amorce ne laissa pas d'éblouir M. Desfarges et le porter à s'abandonner entièrement à la prétendue bonne foi de [30v°] Phetracha, contre le Conseil qui ne donnait nullement dedans, et malgré plusieurs avis qu'il avait eus du traitement que l'on avait fait aux huit officiers français, dont un de ses enfants était du nombre. Mais les conseils de Mgr de Rosalie et de Véret, qui venait d'avoir une audience de Phetracha, l'emportèrent par-dessus tout.

Quoique cette démarche fût pour le moins autant contre le service et le bon sens que celle qu'avait exigé de lui M. de Constance six semaines auparavant était utile à MMgrs pour l'établissement solide de toutes choses, n'y ayant aucune [31r°] sûreté pour sa personne, néanmoins les belles espérances dont il se flattait de posséder tous ses honneurs, ou tout au moins que Phetracha en viendrait à un fort honorable accommodement avec lui, le fit résoudre à lui donner encore cette marque de confiance, et il mena même avec lui son fils aîné pour l'en assurer davantage. Mais il ne fut point à deux lieues de Bangkok, que voyant son escorte s'augmenter à chaque instant de plusieurs balons qui l'attendaient le long de la rivière, il commença à avoir quelque soupçon que toutes les belles promesses que lui avait faites le premier ambassadeur n'avaient été que des amusements pour l'attirer [31v°] hors de sa place, et s'il est permis de dire sa pensée sur cette démarche, il paraît que toutes les règles du bon sens et d'une saine politique voulaient en premier lieu que M. Desfarges refusât absolument les emplois de M. de Constance que l'on lui promettait, vu que recevant de pareilles offres, il donnait lieu de croire qu'il se serait entendu avec ses ennemis pour le perdre afin de profiter de ses honneurs et de ses dépouilles. En second lieu, il n'ignorait point les indignes et cruels traitements qu'avaient reçu nos officiers français à Louvo avec tout le christianisme, et c'était assez s'être tenu pour dit que Phetracha n'osant attaquer les Français à force ouverte, il se [32r°] servait de supercherie et de mensonge pour s'assurer de leur chef, afin de les détruire plus aisément, ou du moins d'en tirer tous les avantages qu'il souhaiterait.

M. Desfarges ne fut pas plutôt arrivé à Louvo que se voyant entouré de plusieurs gens armés, il commença à se repentir de sa trop grande crédulité, et il ne douta point qu'il ne fût la dupe lorsque paraissant devant Phetracha, qu'il trouva entouré de mandarins qui avaient le sabre nu, et assis sur plusieurs carreaux, comme sont les rois de Siam, lui dit d'un ton impérieux de s'asseoir sur un siège qu'on avait placé [32v°] beaucoup inférieur au sien, ensuite de quoi il l'interrogea avec beaucoup de fierté et d'insolence sur les trois propositions suivantes, savoir pourquoi il était monté avec 80 hommes jusqu'à Siam, et la raison qu'il avait eue de s'en retourner sur ses pas, sans passer plus outre. M. Desfarges lui répondit qu'ayant appris la mort du roi, il avait cru ne devoir embrasser aucun parti et de laisser aller toutes choses selon la coutume du royaume, attendant de rendre les mêmes devoirs qu'il avait rendus au défunt roi à celui qui lui succèderait ; en second lieu il lui demanda quel était le dessein de M. de Constance de le faire monter à Louvo avec ses troupes et [33r°] M. Desfarges lui répondit qu'il n'avait pas pénétré ses intentions, et qu'ayant ordre du roi son maître de faire ce qu'il souhaiterait, il s'était rendu à Siam et n'avait pas cru qu'il fusse nécessaire de passer plus outre ; et enfin en troisième lieu en quelle vue M. de Constance avait appelé les Français dans le royaume ; il lui répondit que le roi son maître ne lui ayant donné d'autres ordres que celui de venir commander les troupes en ce pays-ci et d'y faire tout ce qui était de son service et de celui du roi de Siam, il ne pouvait lui répondre rien de plus.

Phetracha ayant écouté toutes ses [33v°] réponses avec beaucoup d'attention, qui furent interprétées par M. l'évêque de Rosalie, lui dit que puisqu'il était venu à Siam pour y servir le roi, il était de l'intérêt de Sa Majesté qu'il se rendisse incessamment avec toutes ses troupes à Louvo pour aller faire la guerre aux Laos ses ennemis, et demander à celui qui commandait dans Bangkok en son absence de se mettre incessamment en marche, aussi bien qu'à celui de Mergui. M. Desfarges lui dit que les lois de la guerre en France étaient qu'un commandant hors de son poste n'y avait plus rien à ordonner, et qu'il était très persuadé que le commandant de Bangkok n'y obéirait nullement ; mais [34r°] que s'il voulait bien permettre qu'il y fût lui-même, il l'assurait et lui engageait sa parole de faire ce qu'il désirait, et que pour marque de la sincérité de ses promesses, il lui laissait ses deux enfants en otage. Phetracha voulut néanmoins qu'il écrivît au commandant de Mergui, et dicta lui-même la lettre, et qu'au lieu de signature il fut mis selon leur manière un cachet de cire rouge.

Ce commandant de Mergui ayant reçu cette lettre, et la voyant sans signature et d'un style qui n'était nullement français, Mgr de Rosalie ayant interprété mot pour mot à M. [34v°] Desfarges ce que Phetracha dictait, n'eut pas de peine à voir qu'elle était forcée, et qu'il ne la devait point suivre. Ainsi M. Desfarges ayant tout fait et tout promis pour regagner sa place, s'y en retourna, laissant ses enfants, les officiers et tout le christianisme exposés à la barbarie de cette nation, dès qu'il serait instruit de la résolution où il était en partant de ne se point acquitter de ce qu'il avait promis.

Il ne fut pas plutôt parti que Phetracha prit la résolution de se défaire de M. de Constance, prévoyant qu'il serait très dangereux pour lui de le laisser vivre en un lieu où il s'attendait que les [35r°] Français dussent venir. C'est pourquoi, voyant que les grands mandarins étaient prévenus contre lui et consentaient à sa mort, il ne tarda point à le faire porter sur un méchant palanquin de bambou aux portes de Louvo avec une très grosse escorte, où étant arrivé, il commença par faire sa prière, ne lui ayant point été permis d'avoir un prêtre, et après avoir protesté devant Dieu en langue siamois qu'il n'avait jamais eu d'autres intentions que celles de servir le roi de Siam et l'État, et que tout ce que l'on lui avait imputé était faux, quoique l'on l'ait voulu contraindre par la rigueur des tourments d'en convenir, il eut la tête séparée du corps en plusieurs [35v°] coups, et fut coupé ensuite par le milieu du ventre selon la coutume siamoise (8). Voilà la tragique fin d'un homme qui ne se l'ait attirée que pour avoir trop été dans les intérêts de la nation, et pour qui il aurait fallu périr plutôt mille fois, s'il avait été possible, que de l'abandonner.

M. Desfarges, étant retourné à Bangkok, y trouva la place en bonne défense, malgré les ordres qu'il avait donnés du contraire à celui qui commandait en son absence, et à l'ingénieur en chef de ne rien faire qui pût donner ombrage aux Siamois, mais de continuer le travail déjà commencé. Il fut aussitôt assembler le Conseil de [36r°] guerre, où ayant exposé à quoi Phetracha l'avait obligé de s'engager avant de partir de Louvo et ce qu'il lui avait promis, sur qui il demandait les avis du Conseil. Tous répondirent d'une commune voix, que n'ayant plus aucun lieu de douter que cette nécessité d'aller faire la guerre aux Laos n'était qu'un prétexte pour nous attirer hors de notre place, afin de nous venir en rase campagne et d'avoir meilleur marché de nous, et qu'ainsi il n'y avait d'autre parti à prendre que celui d'y demeurer, et de nous y défendre jusqu'à la mort.

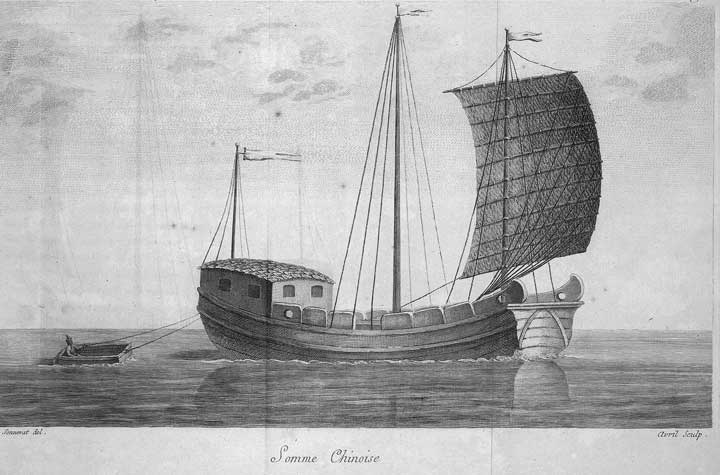

On n'attendait plus que le second ambassadeur en France qui était venu de [36v°] Louvo avec M. Desfarges et qui était resté du côté de l'ouest avec les mandarins, pour lui dire le résultat du Conseil. Mais soit qu'il appréhendât que nous ne fussions instruits de leur dessein, et d'être arrêté parmi nous, ou autre chose, il s'excusa de passer dans notre forteresse lorsque M. Desfarges l'envoya chercher, sur une incommodité qui lui était survenue. La résolution étant donc prise de déclarer la guerre, on songea aux moyens de la pouvoir soutenir, et d'y subsister, et comme l'on était dans l'embarras de trouver de quoi saler 80 ou 100 vaches vivantes que M. de Constance avait fait mener dans Bangkok au cas d'accident, n'en ayant [37r°] pas un grain dans les magasin, il passa une sommeBateau chinois à fond plat, à voile unique, servant aussi d'habitation. chinoise devant notre forteresse, et ayant eu avis qu'une partie de la cargaison était de sel et de poivre, on détacha un officier avec quatre mousquetaires pour aller à bord de ce bâtiment et y acheter ce qui nous était nécessaire ; Mais le capitaine en refusa à quelque prix que ce fût, et l'officier les ayant menacés que l'on tirerait sur eux s'il ne lui en vendait pas, il répondit que s'il y avait des canons à Bangkok, il ne lui en manquerait point dans sa somme, et voyant qu'il ne gagnait pas plus par menaces que par prières, vint faire son rapport [37v°] à M. Desfarges, qui ordonna que l'on tirât plusieurs volées de canons dessus, pensant qu'il le laissait dériver par la marée, auxquels il ne répondit pourtant pas comme il l'avait promis.

chinoise devant notre forteresse, et ayant eu avis qu'une partie de la cargaison était de sel et de poivre, on détacha un officier avec quatre mousquetaires pour aller à bord de ce bâtiment et y acheter ce qui nous était nécessaire ; Mais le capitaine en refusa à quelque prix que ce fût, et l'officier les ayant menacés que l'on tirerait sur eux s'il ne lui en vendait pas, il répondit que s'il y avait des canons à Bangkok, il ne lui en manquerait point dans sa somme, et voyant qu'il ne gagnait pas plus par menaces que par prières, vint faire son rapport [37v°] à M. Desfarges, qui ordonna que l'on tirât plusieurs volées de canons dessus, pensant qu'il le laissait dériver par la marée, auxquels il ne répondit pourtant pas comme il l'avait promis.

NOTES :

1 - D'après les relations de Beauchamp, Saint-Vandrille et Le Blanc, il n'y avait que trois officiers français : Beauchamp, de Fretteville et le chevalier Desfarges. Le quatrième était un Anglais capitaine de la garde de Phaulkon. ⇑

2 - On ignore la date exacte de cet incident qui causa la mort de l'ingénieur Bressy. Dans la relation de La Touche, rapportée par Robert Challe, on peut lire : (...) il y avait à Louvo six officiers français qui sont MM. les chevaliers Des Farges, de Fretteville, Beauchamp, de Lasse, Des Targes et Saint-Vendry [Saint Vandrille], et un ingénieur nommé de Bressy [parfois de Brécy], lesquels, depuis que M. Constance avait été arrêté, n'avaient pu obtenir la licence de s'en retourner à Bangkok, et quoiqu'ils fussent bien traités, ils ne laissaient pas de craindre dans la suite un pareil ou plus méchant sort que les chrétiens. C'est pourquoi ils se résolurent de tenter le hasard pour se sauver, et pour cet effet, ils se mirent en chemin de nuit pour se rendre à Siam, faisant leur compte qu'y étant arrivés, ils prendraient un balon au comptoir de la Compagnie pour les porter à Bangkok. C'était à la vérité une entreprise de jeunesse : elle aurait été approuvée si elle avait réussi, mais il faut remarquer que de Louvo à Siam il y a quatorze grandes lieues, que tout le pays est presque inondé dans un temps pareil ; que de Siam à Bangkok il y a trente lieues et tout le bord de la rivière rempli de corps de garde, de sorte qu'il ne pouvait passer un balon, de nuit ni de jour, qu'il ne fût arrêté et visité. Mais ils furent exempts de tous ces embarras, car le lendemain à la pointe du jour, ils se trouvèrent environnés de plus de huit à neuf cents hommes, tant cavalerie qu'infanterie, que Phetracha avait envoyé après eux, ayant eu avis de leur fuite. Ces six messieurs ne trouvèrent point d'autre parti à prendre que de se bien défendre si on les approchait et qu'on voulût les insulter, de sorte qu'un mandarin jugeant de leur dessein à leur posture s'approcha seul d'eux pour leur dire qu'il ne venait pas après eux pour leur faire du mal, mais bien par ordre du roi pour les ramener à Louvo. Ils se rendirent à ces belles paroles, la partie d'ailleurs n'étant pas égale. Ils furent ce jour-là traités avec assez de douceur et d'honnêtetés, mais le lendemain, comme ils ne se tenaient plus sur leurs gardes, ne se méfiant de rien, les Siamois les ayant tous surpris, les dépouillèrent tout nus, les attachèrent à la queue de leurs chevaux, et les maltraitèrent si fort que le sieur de Bressy, ingénieur, mourut par le chemin de la fatigue, et que peu s'en fallut que les autres n'en fissent autant et ne payassent de leur vie leur tour de jeunesse, ayant beaucoup souffert. (Cité par Popin et Deloffre, Journal du Voyage des Indes orientales de Robert Challe, 1998).

Quelques années plus tard, dans une lettre du 27 décembre 1693 adressée à Jacques de Brisacier, le directeur du séminaire des Missions Étrangères, Kosapan, devenu phra khlang de Phetracha, donnera la version siamoise de cet incident : De plus, les fils de M. le général et les autres officiers qu'il avait laissés à Louvo pour gage de sa parole, étant allés se promener à cheval comme ils faisaient quand ils le désiraient, s'enfuirent et voulurent se rendre à Siam, et ne sachant pas que c'était les enfants de M. le général, ni des officiers français, mais croyant voir là quelques Anglais et gens de la faction de M. Constance, les poursuivirent, se saisirent de plusieurs d'entre eux qui s'étaient déjà embarqués sur la rivière et de plusieurs qui étaient encore à terre ; les ayant attachés, elles les ramenèrent à Louvo. Aussitôt que les mandarins eurent connus que ce n'étaient pas des gens de la faction de M. Constance, mais les enfants de M. le général avec les officiers français, ils les firent détacher, et leur donnèrent des hommes qui eussent soin de les traiter et nourrir, comme auparavant, dans leur maison. Il est vrai que l'ingénieur, se voyant poursuivi et pressé par les sentinelles, donna plus de peine à prendre que les autres ; mais après avoir bien couru de côté et d'autre, étant extrêmement fatigué, il s'arrêta pour se reposer ; aussi il tomba comme évanoui ; on fit ce qu'on put pour le soulager, mais les remèdes qu'on lui donna furent inutiles : il mourut. (Cité par Launay, Histoire de la mission de Siam), I, p. 285). ⇑

3 - Phra Pi (พระปีย์) ou Mom Pi (หม่อมปีย์), un jeune page que Phra Naraï choyait comme son fils, et qu'il envisageait même de désigner comme son successeur. ⇑

4 - Sur les frères du roi, voir la relation du père Debèze. ⇑

5 - La phrase est mal construite. Le pronom en se rapporte à Mon Pi, non au roi. ⇑

6 - En 1687, La Loubère avait apporté à Phaulkon de la part de Louis XIV le brevet de l'ordre de Saint-Michel, des lettres de naturalité, le droit de porter trois fleurs de lys d'or dans ses armes, et pour son fils, le don d'une terre de trois mille livres de rente avec le titre de comte. (Lanier, Étude historique..., 1883, p.96). ⇑

7 - Desfarges confirme ces promesse : Le premier ambassadeur ajouta de plus dans une autre visite qu'il fit à M. l'abbé de Lionne que le roi avait fait arrêter le sieur Constance pour quelque crime, et aussi parce qu'il ne contentait pas les étrangers et qu'il avait dessein de mettre mon fils aîné en sa place, que c'était pour cela qu'il était besoin que je demeurasse quelque temps avec lui à Louvo, pour le styler dans les affaires ; et que c'était une des principales raison pourquoi on me faisait monter. (Relation des révolutions arrivées à Siam en l'année 1688, 1691, pp. 24-25). ⇑

8 - Aucun Occidental n'ayant assisté à cette exécution, on ignore comment ces détails ont été portés à leur connaissance. ⇑

12 mars 2019