3ème partie.

Pendant que cela se passait sur la rivière, M. Desfarges jour et nuit faisait travailler aux ouvrages, ne donnant aucune relâche à personne, lui-même couchant toutes les nuits sur le bord des fossés comme le dernier des soldats. Et comme il vit que les ennemis pouvaient aisément nous attaquer par l'endroit de la campagne, [538v°] il fit planter une palissade pour servir de retranchement, depuis le bastion du major jusque derrière le fort, par de Langres, ingénieur, qu'il fit garnir de canons chargés à cartouche pour un coup de main. On ne cessa point de tirer contre la forteresse, afin de la ruiner entièrement.

Phetracha, qui vit que la cruauté qu'il exerçait envers les enfants de M. Desfarges et les autres officiers qu'il retenait à Louvo ne faisait qu'augmenter le courage du général et la bravoure de tous les Français, envoya, un mois après le commencement du siège, M. de Métellopolis à Bangkok pour dire à M. Desfarges, de la part du roi, de faire cesser de tirer. M. Desfarges fit réponse que si l'on n'était pas content de ses services, Sa Majesté n'avait qu'à lui envoyer des vaisseaux et tout ce qu'il lui faudrait, et qu'après cela il lui donnerait satisfaction. Ce fut dans ce temps que le roi mourut de sa maladie (1). Aussitôt Phetracha descendit de Louvo [539r°] à Siam avec toute sa milice, où il se fit couronner, puis monta sur un éléphant ordinaire, magnifiquement harnaché (tous les blancs étant morts), ayant la couronne sur la tête, se promena par toutes les rues pour se faire voir et reconnaître pour roi. Aussitôt qu'il fut de retour au palais, il créa grand barcalon le premier ambassadeur qui était venu en France, c'est-à-dire premier ministre et la seconde personne du royaume.

M. de Métellopolis monta à Louvo pour porter à Phetracha la réponse de M. Desfarges. Cependant on ne voyait venir de tous côtés que troupes siamoises pour nous presser et nous ôter toutes sortes de ressources. Nous en étions si entourés qu'il ne nous était plus possible de nous étendre du côté des terres, et le fort de l'Ouest si plein, et la rivière si bordée, qu'il semblait que nous allions être accablés. M. Desfarges, pour montrer que les Français ne s'épouvantaient de rien, fit aller au fort de l'Ouest en plein [539v°] midi trente hommes commandés par Dacieux, capitaine, qu'il avait amenés avec lui de Louvo, accompagné de La Dorbelaye, lieutenant. La Dorbelaye ne fut pas plutôt passé la rivière qu'il planta son échelle et monta avec un courage de lion par la brèche dans le fort, où il fit, avec dix soldats qui l'avaient suivi, tout ce qu'un homme peut naturellement faire. Dacieux, qui n'avait pas pu prendre terre aussitôt que lui, à cause qu'en partant son balon avait pris trop bas, monta dans le temps qu'il était au plus fort du combat, et assez tôt pour augmenter la terreur d'un nombre infini de troupes qu'ils avaient en tête dont ils firent un furieux carnage, puis se retirèrent tous avec la même fierté qu'ils étaient montés, à la réserve de trois soldats qui y demeurèrent et de Dacieux qui fut blessé à la jambe d'un coup de lance. M. Desfarges, qui animait cette action par sa présence, loua tout haut la valeur et l'intrépidité de La Dorbelaye, qu'il fit capitaine en [540r°] la place de son neveu qui était mort de maladie (2), lui disant que c'était pour l'estime qu'il faisait de sa vertu (3).

Comme Phetracha apprenait de toutes parts que les Français étaient des gens à ne se soucier de rien, et que tant qu'ils auraient un général comme celui qu'ils avaient à leur tête, ils seraient toujours invincibles, s'avisa d'éprouver M. Desfarges par l'endroit de la tendresse. C'est pourquoi deux mois après le commencement du siège, il fit sortir de prison ses deux enfants chargés de chaînes, ayant la corde au col et un bourreau après eux pour les étrangler, et les fit amener en cet équipage devant lui, à qui il dit qu'il les allait faire mourir si leur père ne montait à Louvo, et qu'il n'amenât avec lui ses troupes. Il leur fit donner du papier et de l'encre et leur dit d'écrire devant lui que le roi leur ordonnait de lui dire que, s'il ne montait pas à Louvo avec ses troupes et qu'il ne fît cesser de tirer le canon, qu'il les ferait [540v°] cruellement mourir. Après quoi on fit retirer les enfants de M. Desfarges que l'on renvoya dans les prisons, et l'on dépêcha un homme pour porter cette lettre.

L'on battait cependant la forteresse de l'Ouest sans discontinuation. Elle était déjà presque toute détruite et n'avait pour lors qu'un seul canon qui fût monté, démontant les autres qu'ils avaient trouvé le moyen de désenclouer à proportion qu'ils les mettaient en batterie. Les Siamois qui voyaient que nous les incommodions si fort, s'efforcèrent de leur côté à nous rendre la pareille et à nous presser de plus près qu'ils n'avaient encore fait. Ils faisaient apporter tous les jours des matériaux, dont ils élevaient des forts les nuits. Ils en construisirent jusqu'au nombre de huit autour de notre place, qu'ils garnirent de canon, sans que nous pûmes les en empêcher, parce que nous commencions à n'avoir plus guère de poudre et que nous ne tirions que de loin en loin. Comme ils virent que nous n'avions [541r°] cessé jour et nuit de travailler depuis plus de deux mois, ils crurent qu'une fatigue si grande, continuée tant de temps sans aucune relâche, pourrait leur donner occasion de nous surprendre. C'est pourquoi de jour à autre ils nous envoyaient des soldats qui passaient notre fossé à la nage et venaient jusqu'à nos sentinelles, qui n'en laissèrent jamais aucun porter la nouvelle à leurs officiers.

Trois jours après que Phetracha eut fait écrire les enfants de M. Desfarges, on me cria le matin du fort de l'Ouest qu'il y avait une lettre des fils de M. le général derrière un four à chaux. J'en avertis M. Desfarges, qui m'ordonna de prendre avec moi six mousquetaires et de l'aller chercher. Je la trouvai au même lieu qu'on m'avait dit, dans un bambou, qui est un bout de canne en forme d'écritoire dans laquelle les Siamois mettent les lettres qu'ils écrivent. M. Desfarges en fit la [541v°] lecture devant tout le monde, et dit que quand sa femme et toute sa généalogie (ce sont ses propres termes) seraient à Louvo, il laisserait tout pendre plutôt que de rien faire contre le service du roi, et fit réponse à ses enfants qu'il était bien fâché du malheureux état où ils étaient, mais qu'ils devaient se consoler, puisqu'ils ne pouvaient pas mourir pour un plus grand roi que celui qu'ils servaient, et qu'il aurait soin de venger leur mort.

Je donnai la lettre à un tambour que l'on passa dans un balon, du côté du fort de l'Ouest, pour la donner aux Siamois. Il leur jeta à la portée du pistolet du rivage, leur criant que c'était une lettre de M. le général pour Phetracha. M. Desfarges, qui voyait que les ennemis faisaient tous leurs efforts pour réparer le dommage que notre canon faisait à leur forteresse, et qu'à la faveur des ténèbres ils élevaient des travaux pour y travailler à leur aise, ordonna que l'on tirât, de temps à autre, la nuit, et dans [542r°] les endroits à peu près où le jour ils apportaient plus de matériaux. Eux, pour nous harceler de leur côté, inventaient de temps en temps toujours de nouveaux stratagèmes. Le jour, il feignaient de nous venir attaquer de vive force, et la nuit de faire venir à nous des troupes de tous côtés. Ils s'avisaient pour cet effet de mettre plusieurs mèches allumées le long de grandes perches qu'ils faisaient porter chacune par deux ou trois hommes. Nous donnâmes les deux ou trois premières fois dans cet artifice, et fîmes tirer le canon dessus, mais du depuis nous nous en moquâmes et eux cessèrent de faire ce manège quand ils reconnurent que nous nous en étions aperçus.

Phetracha reçut la lettre que M. Desfarges écrivait à ses enfants trois jours après qu'elle fût envoyée, dont la lecture l'étonna si fort, et il y trouva tant de constance et de grandeur d'âme que pour en témoigner toute l'estime [542v°] qu'il en faisait, il fit sur l'heure sortir des prisons les deux fils de M. Desfarges, leur fit ôter leurs fers et les renvoya à leur père sans les charger de rien. Comme ils descendaient la rivière, ils trouvèrent en chemin M. de Métellopolis que Phetracha envoyait à M. Desfarges, à qui il avait dit que, s'il ne faisait en sorte qu'il montât à Louvo avec ses troupes, il le ferait mettre à la bouche du canon et tous ses missionnaires après lui, parce qu'il croyait que c'était lui qui empêchait M. Desfarges de monter, sur l'assurance que M. Constance lui en avait donnée. Aussi fit-il piller sa maison pour une seconde fois, où, après avoir souffert mille indignités, on lui demanda s'il n'avait point caché d'argent en quelque endroit. Ce bon prélat dit à ceux qui lui faisaient cette demande qu'il y avait environ 12 000 livres dans un lieu qu'il leur montra, aimant mieux perdre cette somme en l'accusant, que de la conserver en déguisant la vérité. Il perdit dans ces deux occasions plus de 50 000 livres (4). Les [543r°] pères jésuites eurent un traitement bien contraire, car pendant la persécution ils furent toujours libres et dans l'exercice de la charité. Phetracha leur fit même donner à chacun 50 écus (5), plutôt pour reconnaissance des bons offices qu'ils avaient rendus aux chrétiens sujets du royaume, que pour avoir fait tous leurs efforts pour faire monter M. Desfarges avec ses troupes à Louvo.

L'arrivée des enfants de M. Desfarges apporta une joie extrême à toute la garnison et autant de plaisir que de surprise à leur père qui les croyait morts (6). Ce même jour M. de Métellopolis arriva au fort de l'Ouest. Il y eut une réception bien contraire, car les Siamois, enragés de ce que nous tirions toujours, que nous renversions leurs travaux et que nous leur tuions beaucoup de monde, le maltraitèrent, le pillèrent, lui ôtèrent sa croix et son chapeau et le mirent en un si pitoyable [543v°] état que nous eûmes peine à le reconnaître. Aussitôt que nous le vîmes dans le fort, et qu'il se fut fait entendre, M. Desfarges fit cesser de tirer. Il cria que M. l'abbé de Lionne passât de son côté, qu'il avait bien des choses à lui dire. M. Desfarges, non plus que M. de Lionne, ne furent pas de cet avis. Il fut dit beaucoup de raisons de la part de M. l'évêque qui ne furent pas goûtées, ce qui fit qu'on commença à battre le fort jusqu'au lendemain matin que M. de Métellopolis reparut et pria de cesser. Il est à remarquer que les Siamois avaient soin de le faire paraître à l'endroit où l'on faisait plus de feu. Cela ne se termina qu'à dire que si l'on voulait donner des vaisseaux et tout ce qui serait nécessaire, on entendrait à un accommodement.

Ce fut dans ce temps que M. Desfarges tomba grièvement malade d'une dysenterie qui dura plus d'un mois, et d'une violence [544r°] qui fit tout craindre pour lui. Cependant, dans le plus fort de son mal, il n'a jamais manqué à donner ses ordres et à paraître partout, comme s'il n'avait eu qu'une légère incommodité. Je l'ai vu, et toute la garnison, sur le fossé avec la fièvre disant, quand on le priait de prendre du repos, qu'il ne songeait pas à son mal quand il travaillait pour le service et la gloire du roi. Cette maladie, qui lui venait d'avoir couché pendant deux mois et demi sur le bord du fossé, ne fut pour les ennemis d'aucun avantage, et à la réserve qu'on l'obligea par prière de prendre la nuit un peu de repos, il était le même pour sa place, comme quand il se portait bien.

Au bout de quinze jours, M. de Métellopolis fut renvoyé au fort de l'Ouest pour tâcher de nouer une négociation de la part de Phetracha avec M. Desfarges. Il parut comme auparavant au milieu du fort et dans l'endroit le plus dangereux. Aussitôt qu'il se fut fait entendre, on fit [544v°] cesser de tirer. Il vint à nous et dit à M. Desfarges que s'il voulait acheter des vaisseaux, on le laisserait aller avec des troupes, mais que s'il s'opiniâtrait de vouloir demeurer malgré le roi dans le royaume, on le ferait périr ; que l'on savait bien qu'il n'était pas en état de tenir longtemps, n'ayant que fort peu de munitions et de vivres. Il est vrai que pour lors, nous n'avions que seize milliers de poudre (7), et du riz pour toutes choses, et que si M. Desfarges, par son adresse n'avait trouvé le moyen de faire venir le marché proche de la forteresse (8), les soldats et les officiers seraient morts de faim ; jusque là que nous ne pouvions donner à nos malades que le bouillon que nous faisions des corbeaux que nous tuions.

M. Desfarges le pria de bien dire à Phetracha qu'il n'était pas homme à acheter des vaisseaux pour s'en aller, et que s'il lui en voulait faire donner de bien conditionnés et fournir de tout ce qu'il lui serait nécessaire, il [545r°] sortirait. L'intention de M. Desfarges était, en cas qu'on lui en eût envoyé, de s'en servir contre les Siamois, pour nettoyer la rivière et pour en tirer de tous côtés ce qu'on aurait eu besoin. Il aurait empêché par leur moyen la construction des forts qu'ils firent depuis Bangkok jusqu'à la TabanqueLa tabangue, ou la tabanque était une sorte d'octroi, de poste douanier sur la route d'Ayutthaya. , et de fermer la rivière, comme on nous avertit qu'ils faisaient.

, et de fermer la rivière, comme on nous avertit qu'ils faisaient.

M. de Métellopolis ayant rapporté ce que M. Desfarges l'avait prié de leur dire, ils résolurent de nous faire périr par la famine, en nous resserrant de plus près et en nous ôtant toutes sortes de voies pour chercher du rafraîchissement. Ils travaillèrent avec une diligence incroyable à raccommoder le fort de l'Ouest, et comme ils voyaient que de jour il leur était impossible d'élever aucun ouvrage, ils le faisaient de nuit. De quoi M. Desfarges s'étant aperçu, il ordonna de tirer à l'endroit où l'on entendrait le moindre bruit. Cela les incommoda fort. Cependant ils avaient déjà beaucoup de pièces en batterie qui commençaient à nous incommoder, [545v°] et nous envoyaient de temps en temps des bombes qui nous faisaient plus de peur que de mal, à cause que nos magasins n'étaient que de bambou. Comme notre poudre était en petite quantité, nous avions grand soin de ne tirer que fort à propos.

Phetracha qui voyait que nous nous maintenions toujours de la même force et qu'il ne nous aurait pas aisément par la violence, résolut de renouer la négociation et de gagner par une espèce de suspension d'armes du temps pour raccommoder son fort de l'Ouest, afin de nous réduire plus facilement, si l'on ne pouvait nous faire venir à quelque accommodement. Il envoya M. de Métellopolis dire à M. Desfarges qu'il lui ferait donner des vaisseau, pourvu qu'on lui donnât caution pour sûreté de leur retour. Véret, de son chef, dit qu'il le serait avec M. l'évêque, ce qu'il accepta de fort bonne grâce, et c'était ce que Phetracha demandait (9).

Le lendemain M. de Métellopolis [546r°] et Véret, qui était pour lors à Bangkok, s'embarquèrent pour Louvo. M. Desfarges, qui songeait à tout, pour profiter de ce temps, envoya de tous côtés sur la rivière pour tirer quelques vivres. Les Siamois de leur côté, qui n'étaient pas moins alertes, travaillaient toutes les nuits à élever des ouvrages, ce qui fit que M. Desfarges, qui était toujours sur la méfiance, ordonna qu'on tirât dessus où on entendrait du bruit, ce qui fit dire aux Siamois que M. Desfarges pouvait faire travailler s'il voulait, que pour eux, ils prétendaient le faire. Cela n'empêcha pas que nous ne continuâmes, et qu'eux, malgré nous, ne mirent leur fort en état de nous incommoder. Quand M. de Métellopolis et Véret furent arrivés à Siam pour visiter les vaisseaux qu'on voulait nous donner, le barcalon leur dit s'ils voulaient acheter un vaisseau anglais, que les autres dont on avait parlé ne valaient rien. Véret revint à Bangkok et rapporta à M. Desfarges ce qu'on lui avait dit. [546v°] M. Desfarges lui répondit en colère qu'il n'était point homme à acheter un vaisseau tant qu'il aurait de quoi se défendre, mais que s'il se pouvait, sous ce prétexte de lui faire voir, qu'il mît des vivres dedans autant qu'il pourrait. Véret, pour seconder l'intention de M. Desfarges, prit le vaisseau sur son compte et l'accepta à condition qu'il pût servir. Ce fut par cette ruse qu'il nous envoya plus de quinze cochons salés, du poisson, de la racque (10) et plusieurs autres choses dont nous avions bien besoin. Après que l'on eut ces vivres, M. Desfarges dit qu'il ne voulait point du vaisseau, parce qu'il était trop méchant. Véret, qui n'était descendu et qui ne l'avait amené que pour nous donner des vivres, le fit visiter, et l'on demeura d'accord qu'il ne valait rien.

Ce fut dans ce temps de négociation que Sainte-Marie et Suhart, qui commandaient les deux vaisseaux dont j'ai parlé, arrivèrent à l'embouchure de [147r°] la rivière à la fin de juillet (11). Les Siamois allèrent au-devant d'eux leur dire que tout allait bien, et que M. Constance venait de partir. Ils crurent à leurs paroles et se laissèrent assez sottement surprendre, eux qui devaient se souvenir que leur ordre portait de mouiller entre les deux forteresses, et que, quoi qu'on leur dît, ils ne pouvaient rien écouter qu'ils n'y fussent rendus. Cependant ils se laissèrent prendre. Suhart fut le premier qu'on désarma, et jamais M. Desfarges ne fut plus étonné que quand il vit venir la Roche (12), capitaine, qui lui dit cette aventure, et que Suhart ne pouvait pas entrer dans la rivière à cause que le vent lui était contraire. Il lui dépêcha aussitôt avec une lettre pour aller dire à Sainte-Marie de monter suivant son ordre. Quand la Roche fut arrivé à la barre, il donna sa lettre à Sainte-Marie, qui était sorti de son bord, dont les Siamois s'étaient rendus maîtres, et assis au milieu d'eux qui se divertissait, à qui [147v°] il apprit ce qui se passait à Bangkok. Les Siamois envoyèrent les 24 hommes qui étaient dans les deux vaisseaux avec Sainte-Marie et Suhart. M. Desfarges, à leur arrivée, leur dit que s'il faisait son devoir, il leur ferait couper le col à tous deux pour n'avoir pas suivi ses ordres.

Véret, qui était monté à Siam pour dire au barcalon que le vaisseau qu'il était convenu d'acheter ne valait rien, qu'il l'avait fait visiter et que les intéressés en étaient demeurés d'accord, fut renvoyé pour dire à M. Desfarges qu'il lui donnerait les vaisseaux de Sainte-Marie et de Suhart, pourvu que M. l'évêque et Véret en fussent cautions. Véret communiqua la chose à M. de Métellopolis, qui dit qu'il le voulait bien, puis il vint trouver M. Desfarges, à qui il dit ce que le barcalon lui avait ordonné. M. Desfarges répondit qu'il acceptait la proposition, pourvu qu'ils fussent bien équipés et qu'il y eut autant [548r°] de vivres qu'il lui en faudrait. Véret remonta aussitôt.

M. Desfarges, qui voyait que les Siamois tiraient la négociation en longueur pour nous faire consommer nos vivres, et qu'ils retiraient le marché qui se faisait sur la rivière du côté du fort de l'Ouest, où nous prenions en payant des rafraîchissements comme on était convenu avant que d'entrer en pourparler, envoya Des Rivières à Véret lui dire qu'il nous envoyât, s'il pouvait, quelques vivres, et au barcalon que s'il n'ordonnait que le marché se remît au même lieu où il avait accoutumé d'être, pour y prendre en payant ce qu'on avait besoin, il allait faire tirer le canon.

Des Rivières, ayant vu Véret alla chez le barcalon qui lui promit de faire exécuter la convention. Comme il retournait au port, il trouva un Portugais qui lui dit qu'il venait de voir entrer chez le barcalon des officiers français, et qu'il était arrivé un vaisseau de France. Des Rivières [548v°] aussitôt quitta ce Portugais, s'en retourna chez le barcalon, entra dans sa chambre, malgré ses gardes, qui voulaient l'en empêcher, où il trouva les officiers, comme le Portugais lui avait dit. Le barcalon affecta de ne paraître aucunement surpris de ce retour, mais avec sa présence d'esprit qui lui est ordinaire, dit en s'écriant : — Monsieur Des Rivières, soyez le bienvenu, vous ne pouvez pas entrer plus à propos, j'allais ordonner qu'on allât après vous. Ces messieurs vous diront des nouvelles de France, et vous leur en apprendrez des Français de Siam. Presque aussitôt les officiers et Des Rivières sortirent de chez le barcalon. Des Rivières leur dit l'état des affaires et leur demanda d'où vient qu'ils étaient venus à la ville devant que d'aller à la forteresse. Cornuel, capitaine en second de l'Oriflamme (13), lui dit qu'étant arrivé le 15 août à la barre (14), des Siamois les étaient venus aborder de tous côtés pour [549r°] leur donner des rafraîchissements en leur faisant mille caresses et en leur témoignant une joie extrême de leur arrivée ; que M. de l'Estrille qui ne savait rien, et qui croyait une union parfaite entre les deux Couronnes parce qu'il venait de mouiller à Batavia, où on n'avait aucune nouvelle de ce qui se passait à Bangkok (15), les avait fait débarquer avec ordre d'aller trouver M. le général, de l'informer de son arrivée, et de lui dire ce qu'il devait faire pour le débarquement de ses troupes, le vaisseau étant trop gros pour faire canal dans la rivière ; que les Siamois, au lieu de les mener à Bangkok, les avaient promenés pendant la nuit par cent détours, enfin, les avaient conduits à Siam et fait en sorte qu'aucun Français ne s'en aperçut. Des Rivières et les officiers s'embarquèrent et descendirent à Bangkok, où ils rendirent compte à M. Desfarges de tout ce qui s'était passé.

Le lendemain de leur arrivée, M. [549v°] Desfarges envoya Cornuel avec un officier nommé La Cressonnière pour faire compliment à M. de l'Estrille avec ordre de l'instruire de tout. Ce fut dans ce temps-là que le père Le Royer, jésuite, m'écrivit une lettre de Louvo où il me marquait que les paquets que Mme Constance m'avait donnés n'étaient point à elle, qu'ils étaient au roi de Siam, et que j'eusse à les remettre entre les mains de l'évêque (16). Le père jésuite sagement me mandait cette lettre, comme si c'eût été Mme Constance qui m'eût donné ces deux paquets, dont lui-même me chargea pour rendre au père Comilh, et non pas que ce fût lui, parce que si les Siamois avait su la vérité, ils n'auraient jamais manqué de le mettre à la question et tous ceux de son ordre, comme gens qui étaient dans le secret de cette dame et de son mari, et dont elle se serait servie pour mettre à couvert ses plus beaux effets.

Je fus porter la lettre à M. Desfarges, [550r°] qui me dit de retenir les paquets jusqu'à ce qu'on lui eût rendu les 400 pistoles qu'il avait données à M. Constance (17) pour avoir de l'argent blanc pour sa dépense. M. Desfarges écrivit au barcalon qu'il lui rendrait les paquets pourvu qu'on lui rendît les 400 pistoles que lui devait M. Constance, comme tout le monde savait. Le barcalon lui répondit qu'aussitôt qu'on aurait rendu les paquets, il lui apporterait lui-même son argent. Enfin il fut résolu de les mettre entre les mains de Véret, qui devait s'en retourner à Siam. M. Desfarges, pour ne rien faire que de bien à propos, envoya quérir les pères Comilh et Thionville, et devant eux, lui et Véret, j'en fis l'ouverture. Il s'y trouva quatre colliers, un chapelet, deux paires de bracelets et des pendants d'oreille de perles, quatre douzaines d'anneaux d'or de plusieurs façons, une très grosse et parfaitement belle émeraude, des agrafes, de petits rubis, quatre bagues de petits diamants, neuf ou dix chaînes d'or, onze [550v°] lingots d'or pesant plus de trois marcs (18) chacun, huit coupans d'or (19) de dix écus pièce, une douzaine de boutons, demi-douzaine d'aiguilles de tête, et douze ducats d'or que les père reconnurent et dirent être tout ce qui était dans les deux paquets que le père Dolu m'avait donnés en partant de Louvo, et non pas Mme Constance, pour leur mettre entre leurs mains. Véret s'en chargea et le remit entre les mains du barcalon, qui trouva être tout ce qu'on lui avait dit qui composait les deux paquets, et aussitôt il renvoya les 400 pistoles à M. Desfarges par son second ambassadeur.

Quelques jours après, Saint-Vandrille et M. Desfarges (20) me vinrent trouver et me dirent qu'ils avaient sauvé des diamants que Mme Constance avait mis entre les mains de Fretteville, lorsqu'ils furent pris et fouillés quand on les ramena à Louvo, et que le chevalier Desfarges les avait, qu'ils me priaient [551r°] de leur en faire donner leur part, puisque ayant tout perdu et ayant aidé à les sauver, il était bien juste qu'ils en profitassent. Je leur dis que je n'entrais point là-dedans, que c'était une chose qu'il fallait rendre à Mme Constance, et qu'il était indigne à des gens comme eux de vouloir profiter de son malheur. Comme Saint-Vandrille vit que je ne donnais point dans sa proposition, il en parla à M. Desfarges, qui lui dit que c'était infâme à lui de vouloir partager le bien d'une femme qui avait tout perdu, et que s'il faisait son devoir, il le ferait mettre dans un cul-de-basse-fosse. Aussitôt il fit appeler le chevalier son fils, qu'il gronda très fort de ce qu'il ne lui avait rien dit de ces diamants, lui ordonna de les remettre entre les mains de Fretteville, puisque c'était à lui que Mme Constance les avait confiés, et à Fretteville de les rendre à Mme Constance aussitôt qu'il pourrait, et que si les uns et les autres manquaient à la moindre de ces choses, il les mettrait tous en prison et commencerait par son fils (21).

[551v°] Dans ce temps, les deux vaisseaux que Sainte-Marie et Suhart avaient montés nous furent amenés à Bangkok par ordre du barcalon. M. Desfarges les fit visiter, et après avoir reconnu tout ce qui leur manquait, il en fit faire le mémoire, qu'il envoya à Véret par Sainte-Marie, à qui il ordonna de lui bien recommander de ne rien oublier et de songer qu'on leur fournît tous les vivres nécessaires. À peine Sainte-Marie fut-il arrivé à Siam que les pères jésuites allèrent le trouver, lui dirent le dessein qu'ils avaient de faire enlever Mme Constance, lui promettant toute leur protection s'il voulait leur rendre ce service. Et sur ce qu'il leur dit qu'il n'osait retourner en France (22), ils lui dirent qu'ils lui feraient avoir sa grâce, et que le père de La Chaize ne l'abandonnerait jamais.

Sainte-Marie, de concert avec les pères, convint que Mme Constance se trouverait dans un lieu où l'on ferait tenir des balons prêts. Sainte-Marie, négligeant les ordres [552r°] que M. Desfarges lui avait donnés pour suivre ceux des pères jésuites, alla au rendez-vous, où il trouva Mme Constance qu'il emmena dans Bangkok, où les pères de Bèze et Dolu étaient déjà arrivés, qui me le vinrent dire aussitôt, dont j'allai avertir M. Desfarges qui m'ordonna de faire prendre sur le champ Sainte-Marie par quatre mousquetaires et de le faire mettre en prison, de l'interroger et de lui demander pourquoi il n'avait pas exécuté les ordres qu'il lui avait donnés pour le service du roi, et qui lui avait fait emmener Mme Constance sans l'en avertir. Il me répondit que les pères jésuites étaient la cause de tout ; qu'ils lui avaient tant promis de choses, et l'avaient si fort pressé, qu'il n'avait pu s'empêcher de leur obéir. J'allai voir Mme Constance, qui était dans la maison de M. de Vertesalle, à qui je fis offre d'argent de tout ce qui pouvait dépendre de moi.

Phetracha n'eut pas plutôt appris que [552v°] Mme Constance avait été enlevée, qu'il rompit toute négociation, fit prendre Véret et mettre en prison généralement tous les chrétiens, la mère et tous les parents de Mme Constance, faisant savoir à M. Desfarges que s'il ne rendait pas Mme Constance, il ferait tout mourir. M. Desfarges, qui n'avait plus rien dans sa place et qui se voyant par-là hors d'état de tirer aucun vivre, tout le monde étant sur les dents, n'ayant ni vivres ni munitions, ni même de bois pour faire du feu, ayant été obligé pour cet effet de brûler toutes les casernes des soldats, de la plupart des officiers, la mienne même l'étant déjà plus de la moitié, joint à cela qu'il n'y avait pas un denier dans la place, et que si, par bonheur, je n'avais eu mille écus qui me restaient, la plupart des officiers auraient extrêmement pâti, M. Desfarges, dis-je, qui se voyait hors d'état de pouvoir subsister plus longtemps si les choses ne changeaient, s'avisa de faire dire au barcalon – feignant qu'il [553r°] le connaissait pour avoir toujours eu beaucoup d'inclination pour les Français –, qu'il fît en sorte que l'on s'en tînt aux termes de la négociation, qui étaient de lui donner deux vaisseaux bien équipés, fournis de tous les vivres nécessaires, et qu'il emmenât Mme Constance avec son fils ; qu'il lui en aurait une extrême obligation et qu'il souffrît, pour lui en marquer sa reconnaissance qu'il lui fît présent des 400 pistoles que M. Constance lui devait, et qu'il lui venait de renvoyer ; que c'était tout l'argent pour lors qu'il avait.

Le barcalon lui fit réponse qu'il n'était pas à son pouvoir de le faire. Aussitôt M. Desfarges donna les 400 pistoles pour faire subsister les troupes et fit assembler les officiers pour savoir leurs sentiments, avec ordre à chacun de dire leur avis. Tous, à la réserve des deux fils de M. Desfarges, de Vollant (23) et de la Roche du Vigeay, dirent qu'il valait mieux périr que de rendre Mme Constance, attendu qu'elle s'était mise sous la protection de la [553v°] France : et ce fut dans ces propres termes que j'écrivis le mien. M. Desfarges, après avoir recueilli tous les avis, alla consulter M. l'évêque de Métellopolis et M. l'abbé de Lionne, qui lui dirent qu'il était plus raisonnable de rendre Mme Constance que de faire périr en la retenant tous les chrétiens, quand même on serait sûr de la pouvoir sauver ; qu'on devait considérer que la bravoure dans cette occasion serait inutile, parce que, nous périssant, Mme Constance courrait le même risque, ou si elle réchappait, elle retombait entre les mains des Siamois qui n'auraient nul égard pour elle ; au lieu qu'en la rendant présentement on pouvait lui ménager des conditions qui la rendraient moins malheureuse, et l'on sauverait avec elle tous les chrétiens du royaume qui sont obligés d'y rester (24).

Les pères jésuites ayant appris que M. Desfarges et les évêques, pour les motifs allégués, avaient résolu de rendre Mme Constance, à des conditions les plus honorables qu'il leur serait possible, [554r°] envoyèrent les pères Dolu et de Bèze à M. de Vertesalle, avec une lettre pour lui laisser, en cas qu'ils ne le trouvassent pas. En allant chez lui, ils le rencontrèrent, lui lurent la lettre qui marquait qu'il fît en sorte de remontrer aux officiers qu'il fallait absolument s'opposer aux sentiments de M. le général et des évêques et faire si bien que l'on ne rendit pas Mme Constance. M. de Vertesalle prit la lettre, puis leur dit qu'il ne pourrait point faire cela, et qu'il ne pouvait même s'empêcher de la montrer à M. Desfarges. Ils firent ce qu'ils purent pour la ravoir, mais il ne voulut pas leur rendre et s'en alla en les quittant chez M. Desfarges, à qui il la donna et qui fut extrêmement surpris de voir que les pères jésuites cabalaient dans sa place, et qu'ils voulaient révolter la garnison contre lui. Le père Le Royer, sachant ce qui était arrivé, s'en alla aussitôt trouver M. Desfarges, qui lui dit que cela était fort vilain à eux de vouloir mettre la sédition dans place ; s'ils avaient conspiré de [554v°] le livrer aux Siamois. Et, après beaucoup d'emportement, il lui dit de sortir de sa chambre. M. Desfarges me chargea de la même lettre pour la porter à la Cour. Elle est entre les mains des Hollandais, comme mes autres mémoires et la paquets dont j'étais chargé, qu'il m'ôtèrent au Cap, quand ils me prirent prisonnier.

NOTES :

1 - Le roi Naraï mourut le 10 ou le 11 juillet 1688. ⇑

2 - Le seul capitaine mort de maladie évoqué par les diverses relations est Plantier, ingénieur et capitaine de la 10ème compagnie, qui mourut en mer peu de temps avant son arrivée au Siam. ⇑

3 - Beauchamp semble ne plus avoir en tête la chronologie exacte des événements. Selon l'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok pendant le siège de 1688 conservé aux Archives Nationales sous la cote Col. C1/24 f° 140r°-171v°, cette action aurait eu lieu autour du 10 juin, soit plus d'un mois avant la mort du roi Naraï et presque deux mois avant le couronnement de Phetracha. ⇑

4 - L'abbé de Lionne, qui était parmi les assiégés de Bangkok, avait proposé – sur une idée de Véret – de prêter 40 000 livres pour monter une expédition destinée à aller chercher du secours dans un royaume voisin. L'expédition n'eut pas eu lieu et l'abbé garda son argent. Par ailleurs, le séminaire des Missions Étrangères fut pillé, et les Siamois emportèrent 24 000 livres en lingots d'argent outre 6 000 livres qu'on avait pris à M. de Métellopolis en or et en argent monnayé. Quant aux jésuites, ils perdirent dans le pillage deux beaux calices de vermeil et quelque argent qu'ils avaient confiés aux missionnaires, croyant que Phetracha aurait plus de considération pour eux que pour nous. (Drans et Bernard, Mémoire du père de Bèze, pp. 149-150). ⇑

5 - Là encore, la version du père Le Blanc diffère sensiblement de celle de Beauchamp. Selon le jésuite (op. cit. pp. 344 et suiv.) c'est le roi Naraï, alors qu'il était malade et retenu dans son palais, qui fit ces présents : Le roi de Siam dans sa prison conservait la même affection qu'il avait eue pour les Français, et particulièrement pour les jésuites qu'il avait fait venir de France. Le père de Bèze et M. Paumard continuaient aussi avec la même affection d'aller au palais pour la santé de ce prince. Ils le voyaient quelquefois et il leur faisait de grandes plaintes selon la coutume des malheureux qui en font à tout le monde. Il s'informa particulièrement de l'état où étaient les jésuites, et fit demander au père de Bèze par son médecin chinois, s'il pourrait bien recevoir quelque argent qu'il apporterait lui-même en cachette dans ses poches pour lui et pour les autres pères, parce que sa faiblesse ne lui permettait pas d'en porter beaucoup à la fois, mais qu'il lui en donnerait à diverses reprises. Phetracha sut le dessein du roi par le médecin chinois qui était un homme entièrement à lui, et prit cette occasion d'aller voir ce prince qu'il n'avait encore, à ce qu'on a assuré, osé aborder depuis sa révolte.

Le roi lui fit de grands reproches et se plaignit, entre autres choses, de ce qu'il n'avait pas le pouvoir de faire la moindre libéralité. « Voilà par exemple les père de San Paolo, lui dit-il, que j'ai fait venir de France, qui n'ont pas de quoi vivre, et je n'ai pas de quoi les assister. — Je venais en parler à Votre Majesté », lui dit Phetracha qui était bien aise d'amuser ce pauvre prince par une ombre d'autorité qu'il lui laissait dans les choses de peu de conséquence. Et il fit venir en même temps le trésorier de l'épargne qui donna au roi la somme d'argent qu'il lui demanda.

Ce bon roi, pour faire plus d'honneur aux pères, leur envoya cet argent par le second mandarin du royaume avec une grande suite qui nous donna l'alarme dont j'ai parlé. Lorsque ce mandarin fut à leur maison et qu'il les eut tous assemblés, comme j'ai dit, il leur parla ainsi : « Le roi mon maître conserve un souvenir particulier des grandes recommandations avec lesquelles le roi de France vous a envoyés en ce royaume. Sa Majesté vous a fait entretenir par M. Constance tandis qu'il a vécu. À présent que vous n'avez plus personne, elle appréhende que vous ne manquiez d'argent, et m'a chargé de vous en apporter de sa part. » En même temps un esclave s'avança pour présenter sur un bandège de la Chine un cati, c'est-à-dire cinquante écus à chacun des sept pères, qui en sa présence mirent tout l'argent entre les mains du supérieur. Le mandarin reçut ensuite par écrit le remerciement des pères au roi, et n'y répondit que par une inclination de tête, disant seulement : « Nous sommes dans un temps où il faut avoir la langue courte. » ⇑

6 - L'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok pendant le siège de 1688 date le retour des fils Desfarges et de Louis Laneau au 24 juin (f° 156v°). Ici encore, Beauchamp n'a pas une mémoire claire de la chronologie des événements. ⇑

7 - Un millier valait mille livres. Il s'agissait de la livre de Paris, dite livre poids de marc, qui pesait environ 489 g. Vollant des Verquains (Histoire de la révolution de Siam, 1691, p. 86) indique que les vaisseaux français avaient apporté vingt milliers de poudre, dont il restait encore seize à dix-sept milliers à la fin du siège, c'est-à-dire que seule une petite partie aurait été utilisée, ce qui contredit la plupart des autres relations qui jugeaient les réserves insuffisantes. Le père Le Blanc rapporte que Phaulkon avait pressé Desfarges de prendre des poudres dans les magasins du roi de Siam et des vivres autant qu'il en faudrait pour un an de siège si on avait à le soutenir jusqu'à l'arrivée des vaisseaux de France ; mais on lui fit réponse qu'on avait déjà des poudres et qu'il n'y avait point encore de magasins pour en prendre davantage (op. cit., 1692, I, p. 104-105). ⇑

8 - Les Siamois avaient isolé la forteresse de Bangkok par huit ou neuf petits forts qui fermaient les routes et empêchaient le ravitaillement des Français par voie terrestre. Mais ce blocus n'eut pas l'effet qu'ils en avaient espéré, car les Chinois de la ville de Bangkok, gens déterminés à sacrifier leur liberté et leur vie à l'avidité qu'ils ont pour l'argent, venaient de nuit par la rivière qui n'était point fermée vendre des vivres dans la forteresse, malgré les défenses rigoureuses de Phetracha. (Le Blanc, op. cit., I, p. 262). Ce bazar, ainsi que l'appelaient les Français, était vraisemblablement l'ancêtre des marchés flottants qui sont aujourd'hui une image traditionnelle de la Thaïlande touristique, même s'il n'ont plus grand chose d'authentique.

Souvenir du pays du sourire... ⇑

Souvenir du pays du sourire... ⇑

9 - Il y a beaucoup de confusion dans les diverses relations quant aux noms et aux rôles de ces otages. Il y eut en fait deux séries d'otages : l'évêque de Métellopolis (Louis Laneau), et Véret (qui tous deux s'étaient portés volonatires) devaient rester au Siam en garantie des navires prêtés. Deux autres otages, Beauchamp et le fils cadet de Desfarges, devaient garantir la bonne sécurité des Français et la bonne exécution du traité de capitulation, qui stipulait dans son article 8 : Les Français demandent par grâce au roi de Siam qu'il veuille bien leur donner deux grands mandarins pour accompagner le général dans son bâtiment jusqu'à la barre ; et M. le général promet qu'il les recevra et traitera selon leur qualité ; les Français de leur côté donneront MM. le major et le chevalier Desfarges, qui iront dans un balon avec un mandarin, pour être en réciprocité à ces deux mandarins, qui iront dans le navire. Quand les navires français auront passé la barre, ils renverront ces deux mandarins dans leurs chaloupes, et reprendront MM. le chevalier et le major pour les mener aux navires, afin de bien achever le tout par ensemble et pour être témoins les uns des autres, comme les Français n'ont fait aucun mal aux Siamois ni les Siamois aux Français. (Cité par Launay, Histoire de la Mission de Siam, 1920, I, pp. 218-219). Malgré les engagements pris, Beauchamp, le fils Desfarges et Véret parvinrent à fausser compagnie aux Siamois et à s'embarquer dans la confusion du départ, emmenant les mandarins siamois, et laissant sur place le malheureux Louis Laneau à qui les Siamois firent lourdement payer la traîtrise de ses compatriotes. ⇑

10 - Les relations de voyage foisonnent de termes qui désignent ce type d'alcool à base de riz, de palme, de sagou, etc. : arak, araka, araki, ariki, arack, arack, raki, raque, racque, etc. L'alcool de riz en Thaïlande se dit Lao khao (เหล้าขาว), littéralement : alcool blanc. ⇑

11 - Les relations divergent sur la date de retour des deux navires, qui étaient partis le 1er mars. Le père Le Blanc confirme à peu près les propos de Beauchamp : il indique que le Louvo commandé par Suhart revint le 29 juillet et le Siam commandé par Sainte-Marie le 2 août (op. cit., II, pp. 4-7). En revanche, l'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok pendant le siège de 1688 date le retour des deux navires au 5 septembre. (f° 160v°). ⇑

12 - Les Archives nationales conserve une Liste des Officiers choisis par le Roy pour commander les Compagnies d'Infanterie que Sa Majesté envoye a siam datée de Versailles, le 14 février 1687 (Col. C1/27 f° 46r° et suiv.) On y trouve un De la Roche du Vigier : enseigne dans la 7ème compagnie, ce qui est probablement une erreur. La Roche du Vigier – ou du Vigiay, ou encore du Vigeais – est présenté partout comme capitaine. ⇑

13 - Parti de Brest au mois de janvier 1688, le vaisseau du roi l'Oriflamme, de 750 tonneaux, commandé par M. de l'Estrille, avait notamment pour mission de venir renforcer la garnison du Siam. À cet effet, il avait embarqué 200 hommes de troupe, dont beaucoup moururent en route. L'apparition de l'imposant vaisseau puissamment armé fit une grosse impression sur les Siamois. Le bâtiment avait également une mission commerciale, puisque la Compagnie joignit aux effets que ce navire portait, pour le compte du Roi, aux postes français du Siam, une cargaison de 100 000 livres pour son compte. (Julien Sottas, Histoire de la Compagnie royales des Indes orientales, 1905, p. 110). ⇑

14 - Date sujette à caution. l'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok pendant le siège de 1688 (f° 161r°) indique le 7 septembre et Dirk van der Cruysse (Siam & the West p. 524) le 9 septembre. ⇑

15 - C'est peu vraisemblable. On peut penser, au contraire que les Hollandais étaient parfaitement informés de la situation au Siam, mais qu'il prenaient un certain plaisir à y envoyer les Français sans rien leur dire, pas fâchés, après tout, de les envoyer dans ce pétrin... ⇑

16 - Sur l'imbroglio des bijoux de Mme Constance, on se reportera à la note 11 de la page précédente. ⇑

17 - La relation anonyme BN Ms 6105, sans doute de Vollant des Verquains, indique que Desfarges voulait se faire rembourser mille écus qu'il avait donnés en garde à M. Constance, qui furent pillés, comme tout le reste de sa maison. (f° 60r°). La livre valant 3 écus, il s'agit donc d'une somme approximative de 333 livres, très loin de la somme mentionnée par Beaulieu, qui parle de pas moins de 4 000 livres (la pistole valait 10 livres). ⇑

18 - Le marc valait huit onces, et pesait environ 245 grammes. (Source Wikipédia). ⇑

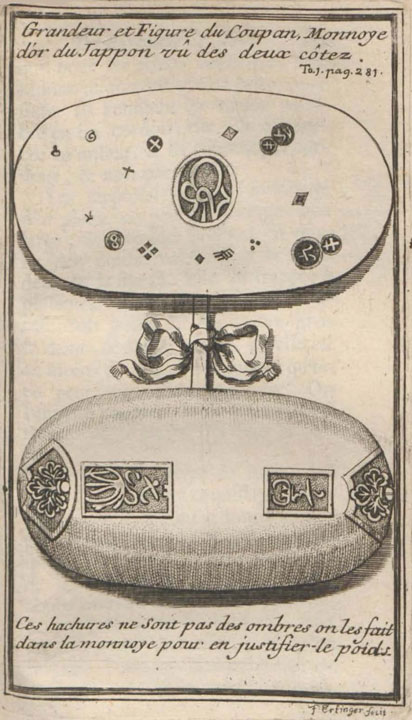

19 - Le coupan (ou coupant) est le nom que les Français donnaient au koban japonais (kobang, koebang, kupang, copang, etc.), une pièce d'or oblongue créée au tout début du XVIIe siècle dans le cadre du système monétaire du shogun Tokugawa. Les koban, avec des titres d'or variables, resteront en usage jusqu'en 1868. Il semble que les Français aient détourné l'étymologie pour l'adapter à leur langue : Ces pièces s'appellent coupans parce qu'elles sont longues, et si plates qu'on en pourrait couper, et c'est par allusion à notre langue qu'on les appellent ainsi. (Voyage du sieur Luillier aux Grandes Indes, 1705, pp. 256-257). Le père Le Blanc donne la même explication : Ils ont des pièces de monnaie que l'on nomme coupans, d'un or si mou qu'on les plie comme du papier sans les briser ; on les nomme ainsi, parce qu'on en coupe telle quantité que l'on veut pour le prix des marchandises qu'on achète. (Histoire de la révolution du royaume de Siam arrivée en l'année 1688, 1692, II, pp. 160-161).

Figure et grandeur du coupan. Illustration de la relation de La Loubère.

Figure et grandeur du coupan. Illustration de la relation de La Loubère.

koban japonais. ⇑

koban japonais. ⇑

20 - Il s'agit probablement ici du marquis Desfarges, le fils aîné du général, et le M. Desfarges indiqué plus loin dans le même paragraphe désigne probablement le général lui-même. ⇑

21 - Il semble que le chevalier de Fretteville ait été la seule personne honnête au milieu de cette brochette de canailles. Il se noya le 4 octobre 1688, mais compte tenu de la convoitise que suscitaient les bijoux de Mme Constance dont il avait toujours un paquet en sa possession, on peut se demander si cette mort était vraiment accidentelle. ⇑

22 - Voir 1ère partie, note 7. ⇑

23 - Beauchamp et Vollant se détestaient, il ne faut donc pas s'étonner de ce coup bas qui relève probablement de la calomnie. Beauchamp est d'ailleurs le seul à accuser l'ingénieur, qui note dans sa relation : De neuf capitaines qui composaient le conseil avec l'état-major, il n'y en eut que deux sur qui cette prétendue raison d'État fit impression. Tout le reste opina avec un courage déterminé de ne point épargner son sang pour conserver à Mme Constance un asile qui lui était acquis par tant de titres et qu'on ne pouvait lui refuser sans injustice, opposant au rapport que faisait M. le général, d'un côté la honte qui rejaillirait sur toute la nation, si sous le pavillon de France il n'y avait point de sûreté pour la veuve d'un homme qui s'était sacrifié pour ses intérêts, et de l'autre l'obligation où l'on était de défendre la liberté des sujets de Sa Majesté, au nombre desquels cette dame devait être comptée depuis qu'elle et toute sa famille avaient reçu tant de marques honorables de la protection du roi notre maître. (Histoire de la révolution de Siam arrivée en l'année 1688, 1691, pp. 131-132). ⇑

24 - Les arguments de Louis Laneau, l'évêque de Métellopolis, ont pesé très lourd dans la décision de Desfarges d'abandonner Mme Constance. Pour répondre à l'émotion causée en France par cette lâcheté, l'abbé de Lionne écrivit en 1693 une laborieuse justification : Mémoire sur l'affaire de Mme Constance. ⇑

21 février 2019