Premier cahier. 2ème partie. Août 1690 à janvier 1691. Des Maldives à Pondichéry. Madras. Négrailles. Balassor. Retour à Pondichéry.

La vue des Maldives redressa notre route et fit corriger le point des pilotes. Peu de temps après, nous arrivâmes à l'île de Ceylan (1), fameuse par la cannelle qu'on y trouve en abondance et qui ne croît nulle part ailleurs. Comme les Hollandais y ont des riches comptoirs et de bonnes forteresses, on crut qu'on ne manquerait pas d'y trouver quelques vaisseaux richement chargés. Dès lors, on commença à faire petites voiles avec pavillon anglais, Il y avait déjà deux jours que nous côtoyions cette île avec inquiétude. Nous nous imaginions au commencement que les Hollandais, avertis de notre départ, avaient défendu à leurs vaisseaux de tenir la mer, mais nous fûmes agréablement détrompés le 3ème jour sur le soir, car un peu avant le coucher du soleil, notre sentinelle aperçut un mât de navire parmi les arbres d'une petite île qui était devant nous. Il était trop tard afin qu'on pût arriver de jour assez à temps pour surprendre ce vaisseau, et il était impossible d'avancer sans être découvert pendant la nuit. Ainsi, M. Duquesne fit [18 - 146v°] jeter l'ancre au même endroit où il se trouva assez près de Matre [Matara], établissement que les Hollandais ont dans cette côte de Ceylan, et il ordonna qu'on éteignît tous les feux dans les vaisseaux et que chacun fût à la voile sur la fin de la nuit pour être auprès de ce vaisseau à la pointe du jour. Cet ordre fut exécuté, nous nous trouvâmes quasi à la portée du canon quand les gens du vaisseau hollandais commencèrent à nous découvrir. Le capitaine voulut par son adresse réparer la faute qu'il avait faite le soir précédent de n'avoir envoyé personne à la découverte. Dès qu'il nous eut reconnus, il mit dans sa chaloupe tout son argent et ce qu'il avait dans son vaisseau de plus précieux, avec ses papiers et sa femme, et les envoya à terre. Nos chaloupes armées furent aussitôt au vaisseau ennemi, qui ne fit nulle résistance. Les soldats et les matelots, avides du pillage, se répandirent de tous côtés malgré les officiers Le capitaine avec deux autres officiers hollandais fut amené à bord du commandant pour y rendre compte de la cargaison du vaisseau. On était surpris de n'y trouver que des étoffes dont il y en avait à la vérité de fort riches, quelques rubans de dentelle et surtout huit grands coffres de chirurgie fort bien garnis que les matelots et les soldats en entrant avaient mis en pièces, croyant y trouver de l'argent.

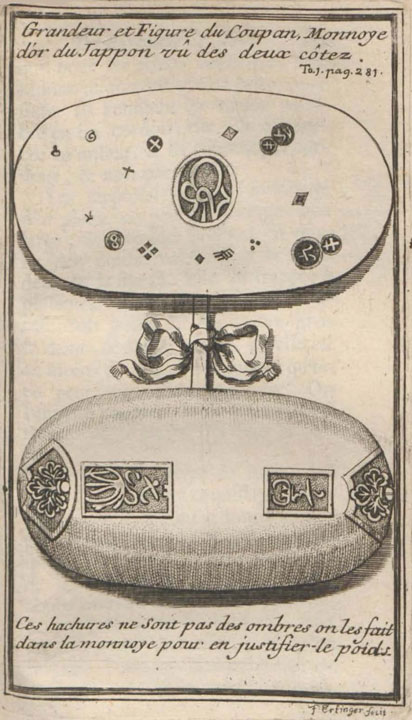

Après de si exactes recherches , les officiers ne songèrent plus qu'à partager le riz, dont les vaisseaux de l'escadre avaient grand besoin. Pendant cette occupation, un matelot des ennemis que le frère Moricet entretenait en hollandais pour le consoler dans sa disgrâce, commença à lui dire qu'il était étonné qu'on s'amusât à visiter la flûte appelée le Montfort et qu'on laissât échapper l'argent qu'on déchargeait à terre. M. Duquesne [19 - 147r°] profitant de cet avis fit armer tous les canots qui se trouvèrent à bord et les envoya à terre, où l'on avait débarqué dix caisses d'argent. On y fut assez à temps pour en trouver la meilleure partie, les Hollandais qui s'étaient sauvés au commencement avaient eu le loisir de mettre le reste en sûreté dans le bois. Nos soldats voyaient bien au haut de la montagne des gens qui s'enfuyaient, mais comme le comptoir des Hollandais n'était pas loin, on ne voulut pas faire poursuivre les fuyards qui sauvèrent beaucoup de richesses. La femme du capitaine emporta seule mille coupans d'or qui valent presque 10 000 écus (2) et les sauva, tant la crainte et l'intérêt donnent des forces et du courage aux personnes les plus faibles et les plus timides.

Cette prise, quelque considérable qu'elle fût, nous empêcha d'en faire d'autres de plus grande conséquence, car nonobstant toute la diligence qu'on fit à prendre les vivres dont la flûte était chargée à couler bas, et ensuite à y mettre du monde pour l'envoyer à Pondichéry sous l'escorte du Lion, Laurent [Laurens] Pit, gouverneur de Negapatam (3), qui venait de Paliacate (4) avec les meilleurs effets de cette forteresse, et surtout avec beaucoup d'or et d'argent, était alors mouillé devant Porto-Novo (5), sur notre route de Pondichéry. Nous l'y aurions immanquablement surpris, s'il n'eût eu avis de la prise que nous venions de faire, de sorte qu'il était parti de Porto-Novo pour se retirer à Madras quelques jours avant que nous y arrivions. Les Hollandais uniquement attachés à leur commerce où ils trouvent de si grands avantages dans les Indes n'épargnent ni soin, ni peine, ni argent pour le maintenir et pour l'augmenter. Dans tous leurs comptoirs qui sont sur la côte de la mer ils entretiennent de petits bâtiments légers toujours armés [20 - 147v°] d'hommes et de vivres, et dans les autres établissements il y a toujours des patemars (6) prêts à partir pour donner incessamment des avis aux comptoirs voisins, d'où dépendent souvent de gros gains ou de très grandes pertes. Un de ces canots envoyé à propos sauva le gouverneur de Negapatam et sa riche flotte, sur laquelle les Hollandais portaient tout ce qu'ils avaient amassé de précieux à Paliacate durant plusieurs années.

Il n'y avait que deux jours que M. Chamoreau était arrivé à Pondichéry avec la flûte hollandaise qu'il escortait lorsque nous allâmes mouiller environ la mi-août (7). Ce fut avec une joie fort sensible que notre escadre se vit en état de prendre des rafraîchissements après cinq mois et demi de navigation. Les Français qui étaient à Pondichéry ne furent pas moins ravis de nous voir, parce que l'escadre du roi les mettait en sûreté, non seulement contre les Hollandais qui les menaçaient, mais encore contre les Maures et les Marathes (8) qui ravageaient dès lors tout le pays. Nous y trouvâmes M. Martin que la sagesse, la piété et la grande expérience des affaires des Indes, jointes à un zèle très ardent pour le service du roi, ont rendu également recommandable en France et aux Indes. Comme il avait prévu la guerre entre les Maures et les Marathes, il avait retenu à Pondichéry du débris de Siam deux compagnies de soldats de la marine pour mettre les magasins de la Compagnie hors d'insulte (9). M. de la Roche [du Vigier ou du Vigeay] et M. de la Com[m les commandaient. Cette destination leur fut favorable, car presque tous les autres officiers qui partirent pour s'en retourner en France périrent assez malheureusement de maladie ou dans le naufrage de l'Oriflamme qui se perdit avec tout l'équipage.

Parmi tant de sujets d'allégresse générale, je ressentis une consolation très particulière. [21 - 148r°] En partant de France, on ne croyait pas trouver Pondichéry sur pied à cause de la guerre d'Europe. J'avais encore moins d'espérance de retrouver les pères de notre Compagnie que j'avais laissés à Siam. Cette triste pensée m'avait beaucoup affligé durant tout le voyage, et mon inquiétude avait redoublé aux approches de Pondichéry. Ainsi, il serait difficile d'expliquer la joie que je ressentis en y revoyant enfin quelques-uns de mes chers compagnons après tant de malheurs et de disgrâces depuis la funeste révolution de Siam. Comme le lien de la charité est plus fort que tous les autres engagements humains, il faut aussi avouer qu'il n'y a rien de comparable à la douceur que ressentent les personnes ainsi unies en Jésus-Christ lorsqu'elles se rendent mutuellement compte des périls essuyés pour son amour et pour le salut des âmes. Il est vrai que ces félicitations réciproques furent souvent interrompues par le pitoyable récit des affaires de Siam et de la mort de M. Constance (10). Cette mort fut cruelle à la vérité, puisqu'on assure qu'il fut coupé par le milieu du corps et ensuite écartelé, mais elle fut chrétienne et même glorieuse à sa mémoire, puisque ce ministre aima mieux mourir que de trahir son roi et la famille royale, et si on croit ce qu'en ont publié les Siamois, elle fut sainte, puisqu'ils l'ont massacré pour avoir voulu introduire dans la pays la religion de Jésus-Christ. La nouvelle que j'en avais apprise à Saumur l'année précédente m'avait très sensiblement affligé, je le fus encore davantage à Pondichéry lorsque nos pères me racontaient les circonstances cruelles et touchantes qui l'accompagnèrent.

Avant que nous arrivassions à Siam, quelques [22 - 148v°] missionnaires en avaient dit et fait dire beaucoup de bien au roi, à ses ministres et à plusieurs personnes de la Cour et de Paris. Ce fut par ce même canal que nous en apprîmes encore davantage durant le premier voyage que nous eûmes l'honneur de faire avec M. le chevalier de Chaumont et M. l'abbé de Choisy. On peut même lire en divers endroits de la relation de cet ambassadeur, et plus particulièrement dans les lettres de cet abbé des témoignages bien convaincants du bel esprit, du bon cœur, de la grandeur d'âme de M. Constance (11), de son crédit auprès de son prince . Les différentes lettres et les longs mémoires qu'il a pris la liberté d'envoyer au roi, les services importants qu'il a rendus à la France, lui ont attiré des éloges, des lettres, des présents et plusieurs marques de distinction et d'estime du plus sage, du plus éclairé, du plus grand monarque du monde, et qui se connaît le mieux en mérite (12). Au reste, les lettres de M. Constance et ses mémoires sont d'autant moins suspects qu'ils sont écrits en portugais, de la propre main du révérend père Pierre Marti, religieux de l'ordre de saint Dominique et commissaire du Saint Office à Siam. Comme ces écrits ne sauraient être perdus, quiconque aura la curiosité de les voir tombera aisément d'accord que le ministre du feu roi de Siam avait une pénétration et une facilité d'esprit, une élévation et une étendue de génie fort extraordinaires, et surtout une piété et un zèle très ardent et très efficace pour l'établissement de la foi qui le doivent rendre recommandable à la postérité. Je pourrais citer ici beaucoup de témoins irréprochables et par leur probité et par leur distinction, et rapporter bien des preuves de cette piété et de ce zèle pour la religion, qu'on ne saurait lui disputer même après sa mort. Je ne parlerai [23 - 149r°] cependant que des grosses aumônes qu'en recevaient tous les ans M. l'évêque d'Argolis (13) et ses religieux, à Siam et à la Chine, des grands biens qu'il a fait aux religieux de divers autres ordres et de différentes nations. Ce fut lui qui fonda à MM. des Missions Étrangères un collège dans la ville de Siam, où l'on voyait sur la porte écrit en gros caractères Collegium Constantinianum auquel il donna un revenu très considérable en ce pays-là et qui fut payé jusqu'à sa mort.

Depuis sa conversion à la religion catholique, il mena toujours une vie chrétienne et exemplaire. On n'en saurait apporter une marque plus incontestable qu'en disant qu'il avait presque toujours auprès de sa personne, soit dans sa maison, soit à la ville et dans ses voyages, M. Paumard (14), prêtre français et missionnaire apostolique que M. l'évêque de Métellopolis (15) lui avait donné. Ce vertueux ecclésiastique lui servait de médecin et d'aumônier, et j'ai vu plusieurs fois qu'en célébrant les saints mystères, il avait des égards pour M. Constance qu'on n'a en Europe que pour les princes catholiques.

Des treize jésuites que j'avais laissés à Siam, je n'en retrouvai que trois qui furent les pères Le Royer, Richaud et Dolu, les autres étaient répandus en divers endroits des Indes. Le père Du Chatz demeurait à Bengale, le père de la Breuille avait été retenu prisonnier à Siam, et le père Bouchet était entré dans la mission de Maduré. Plusieurs avaient été pris dans leurs voyages et ramenés en France par les Hollandais, comme les pères Le Blanc, Comilh, de Bèze et Colusson. Les autres enfin étaient morts en différentes manière, car le père Saint-Martin expira en sortant de Siam ; sa mort fut aussi précieuse que sa vie avait été sainte par son zèle, par son recueillement [24 - 149v°] intérieur et par ses continuelles mortifications. Le père Thionville périt avec l'Oriflamme. M. Desfarges l'avait demandé au père Le Royer, qui était alors supérieur. La douceur du père Thionville, son humeur obligeante et ses manières honnêtes et insinuantes qui portaient efficacement les officiers et les soldats à la piété l'ont fait regretter par tous ceux qui l'avaient connu. Mais il faut avouer que le père d'Espagnac fut celui de tous qui souffrit un plus long martyre et une plus douloureuse mort, car M. Du Bruant, au sortir de Mergui, voyant son équipage périr de faim et de misère faute de vivre pressa M. de Beauregard et le père d'Espagnac d'en aller demander aux habitants des côtes voisines. Ils y consentirent volontiers pour le bien public, quoiqu'ils connussent l'extrême péril où ils s'exposaient de perdre la liberté et peut-être la vie en s'engageant dans les terres du Pégou (16). En effet, on les prit dès qu'ils eurent mis pied à terre et le père fut toujours le plus maltraité. Après mille cruels tourments qu'il souffrit dans le royaume de Pégou, on l'envoya à Ava, capitale d'un royaume du même nom, bien avant dans les terres. Tout esclave qu'il était, il avait commencé à faire quelques chrétiens, lorsque les idolâtres l'accusèrent devant les magistrats de conspirer contre l'État et de s'associer des partisans. Sur cette accusation, on le chassa honteusement de la ville et de toutes les habitations voisines. Ainsi, il fut obligé de se retirer dans les bois, exposé à la faim, à la soif, aux serpents et aux bêtes féroces. On n'a jamais su au vrai de quelle manière il avait terminé sa vie après tant de souffrances. Mais que la mort de ceux qui meurent dans le Seigneur est heureuse de quelque manière et en quelque lieu qu'elle arrive, surtout quand on s'y expose, quand on l'accepte, et quand on la souffre pour l'amour de lui.

[25 - 150r°] L'escadre du roi fut obligée de séjourner quelques jours à Pondichéry pour y prendre des rafraîchissements, de l'eau et des vivres, pour mettre ses malades à terre et pour équiper en brûlot un petit bâtiment hollandais qu'on avait pris comme il sortait de la baie de Trinquemale (17). Il fut impossible de partir de cette rade que la veille de Saint-Louis, huit jours après y être arrivés. On appareilla le soir et ayant couru toute la nuit, l'escadre se trouva le lendemain vers les dix heures du matin par le travers de la ville de Saint-Thomé (18), d'où l'on découvrit toute la rade de Madras.

Il y avait sept gros vaisseaux hollandais et un navire anglais de 60 pièces récemment venu de Londres, sans compter plusieurs autres petits bâtiments. Les gros vaisseaux étaient tous en ligne sous la forteresse, ce qui nous fit juger qu'ils s'attendaient au combat. On avait résolu dans le Conseil de guerre tenu à Pondichéry qu'on irait attaquer les ennemis partout où ils se trouveraient. Ainsi, M. Duquesne appela les capitaines à son bord pour délibérer de la manière et du temps qu'il fallait prendre pour le faire avantageusement. Son dessein était, et il le proposa, d'attendre le vent du large. C'est un vent de sud-est qui vient de la mer et qui commence en cette saison de souffler environ midi sur la côte de Coromandel. Le commandant soutenait que si les six navires de l'escadres étaient mouillés tous ensemble à la portée du pistolet des vaisseaux anglais et hollandais, on ôterait aux ennemis toute espérance de s'échapper, et qu'en même temps on mettrait nos vaisseaux à couvert du feu de la forteresse, où il y avait près de 100 pièces de gros canon en batterie.

Cet avis, quoiqu'il fût sans doute le meilleur, ne fut pas approuvé. M. d'Aire représenta que les mouvements confus et précipités que faisaient les ennemis marquaient évidemment qu'ils étaient surpris et qu'on en aurait bon marché si on les [26 - 150v°] insultait brusquement pendant leur désordre ; au lieu qu'en leur donnant le temps de revenir de leur étonnement, en différant de les combattre, ce délai qu'ils attribueraient à notre crainte leur donnerait du courage et les engagerait à résister plus opiniâtrement. Les autres capitaines furent de cet avis. M. Duquesne pour s'y conformer ayant donné l'avant-garde au Lion et au Dragon, leur ordonna d'aller mouiller le plus près qu'ils pourraient des plus petits vaisseaux qui formaient aussi la tête de la ligne ennemie. M. de Porrière devait les appuyer avec l'Écueil et le Florissant que commandait M. de Joyeux. Le Gaillard venait ensuite et l'Oiseau faisait l'arrière-garde.

Cette disposition convenait à l'ordre que tenaient les ennemis de telle sorte que M. Duquesne se trouvait vis-à-vis du commandant hollandais qui portait la flamme et qui paraissait le plus fort. Le vent venait alors de la terre, comme nous venons de le remarquer, ainsi nos vaisseaux furent contraints d'avancer par bordées, tandis que de la forteresse on faisait sur nous de terribles décharges. Le combat commença par un brûlot que M. d'Auberville, enseigne de vaisseau, fut attacher à l'amiral hollandais avec beaucoup de courage et de fermeté, parmi une grêle de boulets et de balles de mousquet qu'on lui tirait de tous côtés. Cette action, qui dura quelque temps parce qu'il fallut louvoyer pour aller à l'amiral et passer sous le canon de tous les vaisseaux ennemis, fut regardée avec étonnement d'une infinité du peuple de toutes les nations des Indes répandues sur le rivage de la mer.

Madras est dans un grand enfoncement et le rivage qui le forme est extrêmement plat et uni, de sorte qu'on voyait toute la plage depuis Saint-Thomé jusqu'à 4 lieues à la ronde couverte de Portugais, de Maures, de Malabares et de Badegas (19) qui étaient attentifs à ce spectacle. Le brûlot qui n'avait [27 - 151r°] pour grappins que des cercles de fer forgés à la hâte à Pondichéry, n'eut pas plutôt été appliqué au vaisseau ennemi qu'il en fut détaché par le vent de la terre et la marée qui le poussèrent au large où il brûla sans effet, après quoi nos vaisseaux ayant essuyé sans nulle perte plusieurs décharges des ennemis, tant de la forteresse que des vaisseaux, commencèrent à tirer avec beaucoup de vigueur, mais sans beaucoup d'effet. Les ancres de quelques vaisseaux mouillés devant le Gaillard ayant chassé, on se trouva fort éloigné, ce que le commandant avait prévu. Ainsi, M. Duquesne ordonna qu'on se retirât après deux heures de combat où l'escadre du roi perdit très peu de monde, car dans le Gaillard il n'y eut qu'un seul homme de tué. C'était un jeune Siamois, fort bon garçon, nommé Louis qui avait longtemps demandé le baptême en France et qui l'avait reçu à Brest avec les mandarins.

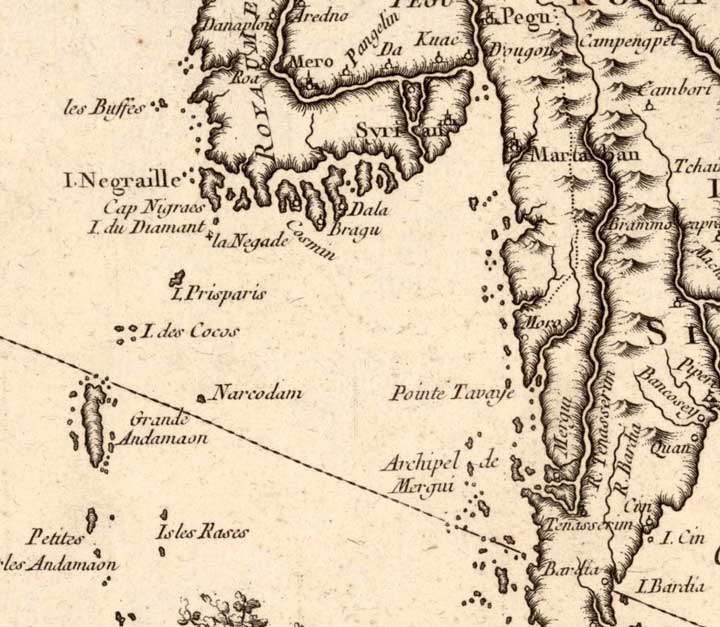

Pendant les trois ou quatre mois que les vaisseaux français restèrent aux Indes après ce combat, il ne se passa rien de remarquable. On fut hiverner à Négrailles (20), n'ayant pu gagner Mergui, où je devais me débarquer pour aller à Siam avec les mandarins. Ainsi, je fus obligé au retour de les laisser à Balassor où ils prirent un navire Maure qui les y porta l'année suivante.

Négrailles, ou comme l'appellent les Portugais Negraes, est une île inhabitée, assez grande, située sur les confins du Pégou et de l'Aracan. On y trouve des éléphants, des tigres, des cerfs et une si grande quantité de buffles qu'ils viennent en troupe se baigner au bord de la mer. Je ne doute pas que les peuples voisins n'eussent cultivé cette île, dont le terroir paraît fertile et arrosé de rivières si elle était poissonneuse, la plupart des Indiens ne vivant que de la pêche, et si l'air était était sain et moins marécageux. À cela près, il est sûr qu'on ne voit guère dans les Indes de poste plus commode ni plus avantageux pour un grand établissement. Les vaisseaux qui vont de Bengale à Mergui, à Achem ou [28 - 151v°] au détroit de Malacca, ou ceux qui en viennent pour aller à Bengale, doivent nécessairement la venir reconnaître pour éviter divers écueils où ils tomberaient immanquablement s'ils faisaient une autre route. Negrailles avec une autre petite île forment vers le sud un port assez sûr et assez grand, dont l'entrée est dangereuse et difficile à ceux qui ne la connaissent pas. On en [ ] sur la carte le plan exact avec les sondes et une petite description qui ne sera pas inutile à ceux qui seront obligés d'y passer (21).

Les malades de l'escadre qui furent à terre sur la petite île eurent bien de la peine à se remettre, il y en mourut même plusieurs, quoique le gibier y fût abondant et particulièrement les cerfs que nos chasseurs rencontraient au commencement par troupeaux. C'est là que j'ai vu pour la première fois un animal qu'on appelle à Mergui Keting. Il a la figure d'un buffle, mais d'une grandeur extraordinaire (22). Il a fallu huit hommes pour apporter aux tentes des malades la tête d'un de ces animaux qu'on avait tué à la chasse. Il me semble que je n'ai rien vu de si monstrueux, la peau est d'une couleur assez noire, la chair n'en est pas trop bonne, elle ressemble fort à celle du buffle qui est dure, gluante et indigeste. Nos équipages mangeaient au commencement de la tortue de mer qu'on trouve en abondance, et d'une grosseur prodigieuse à l'île du Diamant qu'on voit marquée dans la carte, mais enfin ils s'en dégoûtèrent. On fit de l'eau à un ruisseau qui venait d'une mare que les pluies de l'hiver avaient remplie, parce que dans cette petite île, où il paraît encore quelques vestiges d'habitations, il n'y a point d'autre eau bonne à boire que celle de la pluie.

Nous partîmes de Négrailles vers le commencement de décembre (23) pour retourner à Balassor. Ce fut dans ce voyage que nous vîmes un poisson d'une figure et d'une beauté fort extraordinaires. Tout notre équipage eut le loisir de le contempler, car il voltigea autour du vaisseau durant plus de deux heures. Il nageait même si près du bord qu'il donna envie à M. Duquesne de le harponner ; il le fit en effet avec beaucoup d'adresse [29 - 152r°] et le perça par le milieu du corps, mais comme ce poisson était fort gros, le poids du harpon ne put le contrebalancer quand il fut hors de l'eau, ainsi il retomba à la mer, au grand regret de tout le monde. Voici la figure que le frère Moricet dessina sur le champ.

Les navires du roi étant arrivés à la rade de Balassor (24) ne songèrent qu'à prendre des vivres et les effets de la Royale Compagnie que M. Deslandes, directeur de la Royale Compagnie dans le royaume de Bengale y avait fait porter sur divers vaisseaux. Il se rendit aussi lui-même à cette rade pour les faire charger, et en donner avis à MM. les directeurs généraux à Paris. Pendant le séjour qu'il fit sur le Gaillard où il demeura presque toujours, nous fûmes charmés de sa piété, de sa douceur, de sa politesse et de sa capacité, non seulement pour les affaires et pour le commerce, mais encore pour les belles lettres et l'histoire, car comme il n'y a presque point de lieu remarquable dans cette partie de l'Asie où il n'ait demeuré, son bon esprit et son application continuelle lui ont acquis une connaissance parfaite des mœurs des peuples, des intérêts des princes, de l'utilité du commerce et de tous les avantages qu'on peut retirer des Indes orientales. Cette partie de l'Asie située entre l'Inde et le Gange est véritablement le centre des richesses, soit parce qu'on en tire ce qu'il y a de plus rare et de plus précieux en Europe, soit parce presque tout l'or et l'argent des trois autres parties de la terre s'y transporte pour n'en plus sortir. Mais je ne savais pas alors l'estime que les Européens, aussi bien les grands et les peuples, faisaient dans les Indes de la sagesse et de la confiance qu'on avait en la probité de M. Deslandes, comme je l'ai vu moi-même depuis en plusieurs occasions délicates et importantes. Le bien de la religion ne lui est pas moins à cœur que le service du roi, et il contribue beaucoup à l'un et à l'autre par sa vie édifiante, par son zèle, par ses manières nobles, désintéressées et bienfaisantes.

Après le chargement des vaisseaux à la rade de Balassor, nous en partîmes au commencement de janvier de l'an 1691, pour nous rendre à Pondichéry où je demeurai près de trois ans jusqu'à ce que les [30 - 152v°] Hollandais nous vinrent attaquer et nous prirent comme nous le dirons dans la suite. Les vaisseaux du roi, après avoir demeuré 8 ou 10 jours à la rade prendre de l'eau et quelques marchandises pour la Royale Compagnie, firent route vers l'Europe sur la fin de janvier de cette même année (25).

Depuis ce temps, nous eûmes de continuelles alarmes à Pondichéry, soit de la part des Maures et des Marathes, soit de la part des Hollandais qui étaient nos ennemis les plus redoutables et les plus piqués. On était averti des desseins et des mouvements de Laurent [Laurens] Pit qui voulait avoir sa revanche de l'attaque de Madras et on ne voyait guère d'apparence de résister longtemps contre une si grande puissance. D'ailleurs, le siège de Gingi commencé dès l'année précédente et continuant avec beaucoup de lenteur, donnait le temps aux deux parties, c'est-à-dire aux Maures et aux Marathes d'aller fourrager à 15 et 20 lieues à la ronde (26). Les uns et les autres pillaient les amis comme les ennemis et ravageaient tout le plat pays avec beaucoup de cruauté. La forteresse de Pondichéry fut alors l'asile des pauvres gens de la campagne et tout ce qu'il y avait de marchands et d'ouvriers aux environs se retirèrent sous notre canon, de sorte que durant près de deux ans, la bourgade s'accrut considérablement, et on y compte jusqu'à près de 30 000 habitants de tout âge et de toute condition qui vivaient en paix à l'abri du pavillon français.

À mon arrivée de Bengale, lorsque nos pères furent tous assemblés, nous nous trouvâmes si étroitement logés et d'une manière si incommode que nous prîmes la résolution de bâtir une petite maison avec une église où nous pussions faire nos fonctions. Nous achetâmes d'un officier de la Compagnie royale, avec l'agrément de M. le directeur général, un petit pavillon élevé au milieu d'un grand jardin, à deux ou trois cents toises de la loge française. Comme l'air et les eaux de Pondichéry sont les plus salutaires de toute la [31 - 153r°] côte de Coromandel et que nous n'étions éloignés de la première résidence de la mission de Maduré que de 6 ou 7 lieues, nous crûmes que la providence nous avait ménagé cet emplacement pour être plus à portée de secourir les missionnaires qui on en soin et de prendre part à leurs travaux et aux fruits de leur zèle. Nous ne fûmes qu'une année à bâtir l'église et la maison où six personnes pouvaient loger commodément (27). Il est vrai que selon l'usage du pays, nous n'y employâmes que de la brique qui y est à très grand marché, et de la terre grasse au lieu de ciment. Cet ouvrage est de peu de dépense, mais quand il est enduit de chaux qu'on fait de coquillages brûlés, il dure autant que si on l'avait cimenté de la meilleure chaux de pierre. L'église fut bâtie d'aumônes, et nos principaux bienfaiteurs furent M. le directeur général Martin, M. Jean-Baptiste Martin, conseiller de la Royale Compagnie (28), M. Guesty, marchand joaillier français de nation, et M. Corea, marchand portugais (29). Un de nos frères de la province de Lyon, qui était un architecte habile et expérimenté, eut soin de tracer le plan de ces deux édifices et de le faire exécuter. L'église bâtie et voûtée avec des cintres à la manière d'Europe passait pour un chef-d'œuvre dans toute la côte, car les Indiens pour voûter leurs pagodes ont accoutumé d'élever les quatre murailles jusqu'à la naissance de la voûte, et de remplir de terre rapportée tout cet espace, ensuite ils forment avec de nouvelles terres qu'ils portent toute la hauteur et la figure qu'ils veulent donner à leur ouvrage. C'est sur cette masse arrondie et bien polie qu'ils posent sûrement et sans crainte de tomber leurs briques jusqu'au sommet ; la voûte étant achevée, les maçons retirent de dessous l'édifice toutes les terres avec beaucoup de peines et de dépenses.

La guerre des Maures et des Marathes qui continuait par les fréquentes courses qu'ils faisaient [32 - 153v°] dans le pays engageait quelquefois les deux parties au combat, ou plutôt à quelque escarmouche quand ils se rencontraient à la campagne. Comme ils venaient souvent les uns et les autres auprès de Pondichéry, nous étions témoins de leurs rencontres [ ] dans une distance à prendre aisément [ ] l'y passer, mais les ayant vus en présence dans plusieurs occasions avec cavalerie et infanterie des deux côtés, je n'ai jamais vu tomber ni homme ni cheval. Il est vrai qu'il n'y a que l'infanterie qui escarmouche, et quand c'est en rase campagne, le fantassin ne couche jamais son mousquet en joue, il étend ordinairement le canon sur le bras et le coup porte au hasard. Pour la cavalerie, elle se tient ensemble, mais sans garder aucun rang, et c'est toujours le plus petit nombre qui se retire devant la plus grande troupe. Si quelques cavaliers se détachent des deux côtés pour enfoncer l'ennemi, leur bravoure se termine à faire des caracoles sur les ailes, et ils reviennent joindre le gros. Toute la valeur des uns et des autres ne se fait sentir que sur les habitants de la campagne qu'on pille, qu'on saccage, qu'on écharpe en coupant bras et jambes dès qu'ils ne contentent pas l'avidité du soldat. Comme ces pauvres Indiens trouvaient dans notre maison une retraite sûre pour y traiter les blessés et les malades, ils y venaient tous les jours en grand nombre, nous en avons compté quelquefois près de cent dans un jour. Notre frère Rhodes les pansait avec assiduité et avec succès, car il n'est pas croyable combien les blessures se guérissent aisément, quelques grandes qu'elles soient, dans les pays chauds, pourvu que les jambes ne soient point entamées. En même temps qu'on soignait ainsi ces pauvres malheureux, on se servait de ces conjonctures favorables pour leur faire [33 - 154r°] connaître le vrai Dieu, et nous eûmes la consolation de n'en laisser presque point mourir sans avoir reçu le baptême.

Après ce que je viens de dire de la valeur des Indiens, on peut sûrement conclure que leurs batailles ne sont guère sanglantes et que toutes les attaques se font en grand désordre. Ce n'est que dans les surprises ou dans les rencontres inopinées qu'il y a du sang répandu. Nous en avions été témoins à l'occasion que je vais dire, dans un combat qui se donna aux portes de Pondichéry, où les deux partis crurent avoir donné des marques d'une bravoure et d'une fermeté héroïques.

Les Maures, sous la conduite d'un de leurs capitaines et fils du fameux Circan [Sher Khan Lodi], ancien ami et protecteur des Français tandis qu'il fut gouverneur général, ou plutôt souverain de Gingi et des environs, avant que Sevagi [Shivaji] s'en fût rendu le maître, les Maures, dis-je, au nombre de 200 cavaliers et près de 700 ou 800 hommes de pied, s'étaient venus camper dans un bois fort épais, à une bonne lieue de Pondichéry. Ils s'y étaient même fort avantageusement retranchés. Leur intention était d'y passer le temps des pluies et surtout d'y vivre aux dépens des Malabares du voisinage qui tenaient encore pour Ram Raja. Les Marathes étaient commandés par le brave Darmogi, gouverneur de Veldenous (30), c'est un magnifique et ancien temple des pagodes bien fermé de murailles où il y a une assez grande bourgade à deux petites lieues de Pondichéry. Ce gouverneur ayant ramassé de tous côtés les cavaliers répandus dans les terres de la dépendance de Gingi en forma un corps de près de cinq ou six cents chevaux auxquels il joignait mille ou douze cents [34 - 154v°] hommes de pied. Nous les vîmes tous défiler devant notre jardin lorsqu'ils étaient à attaquer les Maures retranchés. Ceux-ci avaient été avertis que les Marathes voulaient les surprendre, car le frère du commandant nommé Circan, comme son père, nous était venu voir le jour précédent, et pendant la visite un espion qui venait de Villenour le pria de le vouloir entendre en particulier. Il était aisé de connaître que Circan avait reçu une mauvaise nouvelle, car il parut dès lors inquiet et embarrassé, de sorte que prenant congé un moment après, il me dits que les infidèles se préparaient à le venir attaquer le lendemain et qu'ils croyaient surprendre les Maures, mais que ceux-ci se confiant au vrai Dieu dont ils soutenaient la cause, ne doutaient pas qu'ils ne repoussassent leurs ennemis. L'attaque commença vers midi à l'entrée du bois où les arbres étaient moins épais et le combat dura jusqu'à quatre heures. Les Maures furent poussés vigoureusement par les Marathes jusque dans leurs derniers retranchements, et si le commandant et son frère Circan ne fussent venus combattre à la tête de leurs gens, ils ses retiraient en désordre. Dans cette rencontre, le cheval de Circan fut tué et il reçut lui-même un coup de mousquet au genou. Tout blessé qu'il était, il ne laissa pas d'empêcher les ennemis de passer outre, et les Marathes mêmes dirent qu'ils n'avaient jamais vu plus de courage et plus de force à tirer une flèche. Les Maures, à son exemple, reprirent courage et obligèrent enfin les Marathes à se retirer sur les quatre heures du soir. Ce fut en temps-là qu'un officier marathe, beau-frère du commandant, reçut un coup de mousquet dans le côté droit comme il [35 - 155r°] s'avançait pour soutenir leur infanterie qui lâchait pied, étonnée de la défense vigoureuse des Maures. Le nombre des morts fut de 15 à 20 hommes, et il y en eut plus de 40 ou 50 blessés, mais beaucoup plus du côté des Maures que des Marathes.

Parmi tous ces troubles, notre mission fit une perte très considérable et qui nous fut extrêmement sensible. Le père Jean Richaud (31), après une langueur de près de quatre mois où il nous donna des exemples de douceur, de patience et de résignation extraordinaires, mourut âgé de 60 ans dont il avait passé 45 dans la Compagnie. À l'âge de 54 ans, se sentant inspiré de Dieu d'aller aux Indes, son zèle et sa grande vertu firent consentir nos supérieurs à ce voyage, nonobstant sa complexion délicate et ses rares talents, car il n'était pas seulement bon philosophe et savant théologien, ayant enseigné l'une et l'autre science parmi nous dans la province de Guyenne durant plusieurs années avec applaudissement, il était encore très habile mathématicien. Ces belles connaissances, bien loin de diminuer sa ferveur et sa piété, étaient accompagnées d'une humilité profonde, d'une candeur d'âme et d'une innocence de mœurs si admirables que tous ceux qui l'ont pratiqué reconnaissent qu'il possédait dans un degré fort élevé la prudence du serpent et la simplicité de la colombe que Jésus-Christ recommande si particulièrement à tous les hommes évangéliques. Mais pour faire son portrait et son éloge en peu de mots, je dirai qu'il avait vécu et qu'il mourut en saint, de sorte que le père auquel il fit sa confession générale avant sa mort a protesté qu'il était très persuadé que le père Richaud n'avait jamais commis de péché mortel dans tous les différents états de sa vie.

NOTES

1 - Le vendredi 28 juillet 1690, d'après Robert Challe (Journal d'un voyage fait aux Indes orientales, 1721, II, pp. 123 et suiv.) ⇑

2 - Le coupan (ou coupant) est le nom que les Français donnaient au koban japonais (kobang, koebang, kupang, copang, etc.), une pièce d'or oblongue créée au tout début du XVIIe siècle dans le cadre du système monétaire du shogun Tokugawa. Les koban, avec des titres d'or variables, resteront en usage jusqu'en 1868. Il semble que les Français aient détourné l'étymologie pour l'adapter à leur langue : Ces pièces s'appellent coupans parce qu'elles sont longues, et si plates qu'on en pourrait couper, et c'est par allusion à notre langue qu'on les appellent ainsi. (Voyage du sieur Luillier aux Grandes Indes, 1705, pp. 256-257). Le père Le Blanc donne la même explication : Ils ont des pièces de monnaie que l'on nomme coupans, d'un or si mou qu'on les plie comme du papier sans les briser ; on les nomme ainsi, parce qu'on en coupe telle quantité que l'on veut pour le prix des marchandises qu'on achète. (Histoire de la révolution du royaume de Siam arrivée en l'année 1688, 1692, II, pp. 160-161).

Figure et grandeur du coupan. Illustration de la relation de La Loubère.

Figure et grandeur du coupan. Illustration de la relation de La Loubère.

koban japonais. ⇑

koban japonais. ⇑

3 - Aujourd'hui Nagapattinam ou Nagappattinam, sur la côte du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. ⇑

4 - Pulicat ou Pazhaverkadun dans l'État indien du Tamil Nadu. Fort Geldria (ou Fort Geldaria), sa forteresse, bâtie en 1613, fut le premier siège de la VOC en Inde, et devint la capitale de l'établissement hollandais à Coromandel. ⇑

5 - Aujourd'hui Parangipettai, dans l'État indien du Tamil Nadu. ⇑

6 - Patumar, ou Pathemar : Nom d'un petit bâtiment de côte, aux Indes Orientales ; il va à la voile et à l'aviron, est susceptible de servir en guerre. (Willaumez, Dictionnaire de marine, 1825, pp. 442-443). ⇑

7 - Le samedi 12 août 1690, d'après Robert Challe (Op. cit., II, p. 159). ⇑

8 - Les Marathes sont un peuple du Maharastra, en Inde. Le royaume marathe fut fondé par Shivaji Bhonsle (1630-1680). Son fils Sambhaji (1657–1689) lui succéda, et fut vaincu et mis à mort par Aurangzeb, souverain de l'empire Moghol. En 1690, lorsque Tachard arrive à Pondichéry, le royaume marathe est gouverné par Rajaram, fils cadet de Shivagi, qui continue le combat contre les Moghols.

Shivaji Bhonsle, fondateur du royaume marathe. ⇑

Shivaji Bhonsle, fondateur du royaume marathe. ⇑

9 - François Martin (Mémoires, III, p. 36) indique qu'il y avait alors à Pondichéry plus de trois cents hommes de troupe et quarante officiers qui représentaient autant de bouches à nourrir ; néanmoins, les menaces induites par la mort de Sambhaji imposaient un renforcement de la garnison de Pondichéry. M. du Bruant convenait de la nécessité mais il représentait aussi que c'était affaiblir les troupes. M. de Vertesalle, sans aucun égard, concluait à ne laisser aucun soldat. M. Desfarges prit l'affaire sur lui : il avait pris d'avancer la précaution de laisser une compagnie à terre, c'était celle de M. de la Roche du Vigier qu'on attendait de Madras, le lieutenant M. le chevalier de la Comme et l'enseigne M. Morant. La Comme mourra le 1er janvier 1693 lors de la prise de Pondichéry par les Hollandais. ⇑

10 - Constantin Phaulkon, un aventurier grec qui devint favori et principal ministre du roi Naraï. Voir sur ce site la page qui lui est consacrée : Phaulkon. ⇑

11 - L'abbé de Choisy était trop fin psychologue pour ne pas avoir saisi le caractère opportuniste de Phaulkon. Il écrit dans ses Mémoires : J'ai dit beaucoup de bien de M. Constance dans mon Journal, je n'ai rien dit que de vrai. C'était un des hommes du monde qui avaient le plus d'esprit. Libéral, magnifique, intrépide, plein de grandes idées, et peut-être qui ne voulait avoir des troupes françaises que pour tâcher de se faire roi lui-même à la mort de son maître, qu'il voyait fort prochaine. Il était fier, cruel, impitoyable, d'une ambition démesurée. Il avait soutenu la religion chrétienne parce qu'elle pouvait le soutenir, et je ne me serais jamais fié à lui dans chose où son élévation n'aurait pas trouvé son compte. (Mémoires pour servir à l'histoire de Louis XIV, 1727, II, pp. 45-46). ⇑

12 - En 1687, La Loubère avait apporté à Phaulkon, de la part de Louis XIV le brevet de l'ordre de Saint-Michel, des lettres de naturalité, le droit de porter trois fleurs de lys d'or dans ses armes, et pour son fils, le don d'une terre de trois mille livres de rente avec le titre de comte. (Lanier, Étude historique..., 1883, p. 96). ⇑

13 - Bernardin della Chiesa, également appelé Bernardin de Venise, un prêtre franciscain italien ⇑

14 - Étienne Paumard (1640-1690) était arrivé au Siam comme missionnaire en 1676. Grâce à ses connaissances médicales, il soigna Phaulkon, gravement malade, en 1682, et devient son aumônier et son homme de confiance. Son statut un peu particulier de médecin lui valut d'échapper à la prison et de jouir d'une certaine liberté lors de la répression qui suivit le coup d'État de 1688. On pourra consulter une notice biographique de ce missionnaire sur le site des Missions Étrangères de Paris : Étienne Paumard. ⇑

15 - Louis Laneau. On pourra consulter une notice biographique de ce missionnaire sur le site des Missions Étrangères de Paris : Louis Laneau. ⇑

16 - François Martin notait dans ses Mémoires en avril 1689 : On eut avis par des lettres d'un marchand particulier qui était au Pégou que le révérend père d'Espagnac, le sieur de Beauregard et les autres Français qui y avaient été arrêtés au voyage de M. de Bruant à la baie avaient été condamnés à la mort comme ennemis de l'État, accusés d'avoir envoyé des vaisseaux de Mergui faire des courses sur les sujets du roi d'Ava dont le Pégou dépend, d'en avoir pris et d'avoir fait main basse sur quelques-uns. Ils trouvèrent pourtant des gens qui représentèrent qu'ils étaient Français qui se retiraient de Siam après une guerre déclarée des gens du pays contre leur nation, qu'ils n'avaient aucun dessein et n'avaient point de part à ce qui avait été entrepris contre le royaume de Pégou et qu'ils y étaient venus chercher des vivres dont ils manquaient en les payant, que c'était là tout leur crime. Il y a apparence que le Conseil qui les avait condamnés fit attention sur ce qu'ils avaient fait représenter, il s'adoucit, la sentence de mort fut commuée en un esclavage perpétuel ; ils furent séparés ensuite et envoyés dans les terres, éloignés les uns des autres sans pouvoir se communiquer que par quelques lettres qu'ils hasardaient lorsqu'ils en trouvaient l'occasion pour se donner réciproquement de leurs nouvelles. (Op. cit., III, p. 35). ⇑

17 - Trinquemale, Trinquemalay, Trincomalee, etc. : ville portuaire située sur la côte nord-est du Sri Lanka à 110 km de Kandy. ⇑

18 - Santhome, localité de Méliapour, quartier du sud de la ville moderne de Chennai (anciennement Madras) en Inde. (Wikipédia). ⇑

19 - Les Tamouls du nord, le peuple Telegou qui envahit le pays tamoul depuis le royaume de Vijayanagara à la fin du Moyen Âge, et particulière au XVIe siècle. (Yule et Burnell, Hobson Jobson, 1903, p. 46). ⇑

20 - Peut-être l'île appelée aujourd'hui Hainggyi Kyun, près du cap Négrais (Mawtin Zun), à l'extrémité sud-ouest du delta de l'Irrawaddy, en basse Birmanie.

Détail d'une carte de Jacques-Nicolas Bellin (1764). ⇑

Détail d'une carte de Jacques-Nicolas Bellin (1764). ⇑

21 - Cette carte ne figure pas dans le manuscrit. ⇑

22 - Il pourrait s'agir d'un gaur (Bos gaurus), bovidé sauvage originaire du sud-est asiatique.

Gaur (Wikipédia). ⇑

Gaur (Wikipédia). ⇑

23 - Selon Robert Challe, l'escadre resta à Négrailles du 19 octobre au 14 novembre 1690. (Op. cit., II, pp. 282-283). ⇑

24 - Le lundi 4 décembre 1690, d'après Robert Challe (Op. cit., II, p. 342). ⇑

25 - Le départ des jésuites est l'occasion savoureuse pour Robert Challe de décocher une dernière flèche contre le père Tachard : On a aussi reçu des nouvelles de Siam par la voie des Portugais, qui disent que Phetracha, à présent roi, est devenu plus traitable envers les ecclésiastiques. C'est tout ce que j'en ai appris. En tout cas, il faut que M. Charmot en ait appris des nouvelles bien certaines puisqu'il reste à Pondichery, en attendant l'occasion de passer dans ce royaume ; car, il n'est assurément pas homme à s'exposer au martyre par un zèle indiscret. Mais, pourquoi cacher ces nouvelles qui nous auraient tous réjouis ? Les gens d'église sont toujours mystérieux. Le père Tachard, très digne jésuite, reste aussi. Quel est leur dessein à tous ? Peut-être de se barrer, et de se faire de la peine les uns aux autres. Quoi qu'il en soit, ils restent et je ne vois âme qui vive qui les regrette. MM. Charmot et Guisain sont sortis de l'Ecueil sans cérémonies, mais, il n'en a pas été ainsi du très révérend père Tachard : en partant du Gaillard pour rester à terre, Son Excellence a été saluée de cinq coups de canon. Je veux pieusement croire que son humilité ne s'attendait point cet honneur : que même, il aurait empêché qu'on le lui rendît, s'il avait prévu qu'on le lui rendrait, car dès son baptême, il a renoncé aux pompes du monde. Hélas ! sa modestie a été trompée ! (Op. cit., III, pp. 33-34).

Tachard ne fut pas regretté. Pouchot de Chantassin, un garde-marine qui voyageait sur le Gaillard avec le jésuite écrivait dans sa Relation du voyage et retour des Indes orientales pendant les années 1690 et 1691 publiée en 1692 : Je n'aurais pas cru que la perte de Sa Révérence eût produit des effets si différents qu'elle fit : il y en eut peu qui s'en affligèrent, beaucoup au contraire qui n'en furent pas fâchés, et plusieurs même qui le supportèrent assez indifféremment ; enfin les marins, qui ne se piquent pas d'être les plus sensibles au mérite, le regrettèrent aussi peu que s'ils ne l'eussent jamais pratiqué ; on lui rendit cependant ce qu'il méritait par sept coups de canon qu'on tira. (p. 266). ⇑

26 - Épisode de la guerre interminable qui opposa les Marathes de Rajaram, le fils cadet de Shivaji, aux envahisseurs moghols conduits par Aurangzeb. Pressé par Aurengzeb, Rajaram se réfugia dans la forteresse de Gingee, réputé imprenable. De fait, elle ne tomba qu'après un siège de sept ans, mais les Moghols ne purent capturer Rajaram, qui parvint à s'enfuir.

La forteresse de Gingee. ⇑

La forteresse de Gingee. ⇑

27 - François Martin note dans ses Mémoires (III, p. 238) : Les révérends pères Jésuites avaient achevé de bâtir leur église ; il n’y en a point dans les Indes de mieux entendue ni de mieux construite pour son étendue ; la première messe y fut célébrée le 15 de ce mois [août 1692]. ⇑

28 - Jean-Baptiste Martin n'avait aucun lien de parenté avec François Martin. ⇑

29 - Manuel Corréa, Portugais, homme d’honneur et de crédit… (Mémoires de François Martin, III, p. 363). ⇑

30 - Villenour (Villianur), à une dizaine de kilomètres de Pondichéry. ⇑

31 - Jean Richaud (1633-1693) était l'un des quatorze jésuites-mathématiciens envoyés par Louis XIV au roi Naraï sur sa demande. ⇑

5 octobre 2019