Deuxième cahier. 1ère partie. Janvier 1691 à décembre 1693. Séjour à Pondichéry. Prise de la ville par les Hollandais. Tachard prisonnier est emmené à Batavia.

[1 - 157r°] Environ en ce temps-là, les Maures, après avoir demeuré près de trois ans devant Gingi, furent obligés de changer le siège en blocus. Le premier ministre du grand Moghol (1), croyant que son maître ne vivrait pas longtemps et ne doutant pas qu'un empire d'une aussi grande étendue et composé de tant de nations différentes, dont une partie était nouvellement subjuguée, ne souffrît alors de grandes divisions et de cruelles guerres, songea à se soutenir dans son poste et à donner du relief à sa famille. On a cru longtemps dans les Indes que l'entreprise qu'il conseilla à l'empereur Aurangzeb d'aller attaquer Gingi d'où les Marathes faisaient des excursions continuelles dans les États voisins soumis au Moghol, n'était en effet qu'une feinte pour se rendre lui-même nécessaire et donner à son fils Jalousarcan (2) un emploi qui le rendît considérable aux différents partis qui se soulèveraient pendant cette révolution. Dans ce dessein, il le mit à la tête de cette puissante armée composée de 20 000 chevaux et de plus de 100 000 fantassins qu'on fit marcher droit à cette capitale l'an 1690 vers le mois de juillet. Ce nouveau général fit semblant au commencement de pousser vigoureusement les assiégés, il défit même avec beaucoup de bonheur divers partis de Marathes qui se présentèrent pour entrer dans [2 - 157v°] la place et pour y mettre des vivres. Mais Ram Raja (3) ayant trouvé le moyen de rassembler ses meilleures troupes mit sur pied une armée de près de 10 000 chevaux, dont il donna la conduite à deux ou trois anciens capitaines qui avaient fait autrefois de si beaux exploits contre les Maures sous le règne de son père Sivagi [Shivaji]. Et tandis que ces troupes aguerries, grossissant toujours, s'avançaient lentement et en bon ordre vers Gingi, on conseilla à ce jeune prince de s'aller jeter dans sa place assiégée pour animer par sa présence la garnison. Il lui eût été difficile, et même dangereux, de se faire escorter, sa marche eût été divulguée et il n'eût pu éviter d'être pris. Ainsi, il s'avisa de se dérober secrètement de son armée et de traverser près de 200 lieues de pays en habit de fakir, c'est-à-dire de pauvre pèlerin, afin que n'étant connu que de deux hommes affidés qui l'accompagnaient en même équipage, il pût se glisser, s'il en était besoin, au travers du camp des ennemis dans la place sans être aperçu. Son dessein lui réussit comme il l'avait projeté et sans être obligé de passer dans l'armée des Maures. Il prit son chemin par les montagnes et se rendit à Gingi environ un an après que cette place eut commencé d'être assiégée. La présence de ce prince et les risques qu'il avait courus pour venir partager le péril avec ses sujets firent changer les affaires de face. Les Maures en parurent [3 - 158r°] refroidis et les Marathes commencèrent à faire des sorties qui incommodaient extrêmement les assiégeants. Le grand Moghol, ennuyé de la longueur de ce siège et pressé par quelques courtisans ennemis du ministre, qui lui remontrèrent que Jaloufarcan n'avait pas assez de naissance ni assez d'autorité sur l'armée pour la faire agir efficacement, prit la résolution d'y envoyer son quatrième fils nommé Cambach (4) en qualité de généralissime. Ce prince alors n'avait pas encore dix-huit ans, il était né d'une danseuse, c'est ainsi qu'on appelle dans les Indes une courtisane, et par conséquent incapable de régner et même d'entrer en partage avec les trois autres princes ses frères. L'aîné de tous est le prince Chahalam (5) qui demeure toujours auprès de son père Aurangzeb sous une bonne garde depuis la prise de Golconde. Le second qu'on appelle sultan Agbet (6) s'est réfugié à la cour du roi des Perses, attendant une occasion favorable de rentrer dans ses droits après la mort de son père ; et le troisième, Azemtara (7), était à la tête d'un autre corps d'armée contre quelques rajas rebelles vers le royaume de Gergelim. Le prince Cambach fut reçu à l'armée avec beaucoup de respect. Comme il était sans expérience, il voulut changer les attaques et se faire valoir par quelque action d'éclat, mais parce qu'on n'avait point de confiance en lui, et que d'ailleurs les principaux officiers de l'armée étaient presque tous dans les [4 - 158v°] intérêts du ministre et de son fils, le généralissime fut mal obéi ; quelques-uns de ses partisans furent battus et on lui enleva divers convois. Ces mauvais succès autorisèrent extrêmement le bruit que les émissaires de Jaloufarcan faisaient courir parmi les troupes que Cambach s'entendait avec Ram Raja et qu'il voulait se servir du crédit et des troupes de ce rebelle pour former un grand parti. Il n'en fallut pas davantage pour perdre ce jeune prince ; l'armée était prête à se révolter, lorsque Jaloufarcan, sous prétexte de prévenir les suites funestes du soulèvement des troupes, se rendit maître de la personne du généralissime par l'avis et la délibération du Conseil, et le fit étroitement garder. L'empereur, à qui ont fit entendre le peu d'expérience du prince, le rappela à la Cour et lui ôta le commandement de l'armée pour le rendre à Jaloufarcan.

Cependant, les Marathes approchèrent de Gingi et commencèrent par empêcher les convois de venir au camp des assiégeants. Comme les armées des Maures attirent à leur suite une infinité de marchands, de vivandiers, de femmes, d'enfants, de valets et de tout sorte de canailles qui vivent de pillage, le camp commença à souffrir beaucoup de la faim. Les assiégés, au contraire, qui eurent toujours les chemins des montagnes libres, avaient de tout en abondance. Les Marathes même, divisés en plusieurs troupes, harcelaient leur ennemi de tous côtés [5 - 159r°] et à toutes les heures de la nuit, de sorte que les assiégeants prirent garde qu'ils allaient être investis s'ils donnaient le temps à Ram Raja de faire venir le reste de ses troupes. Les Maures tinrent conseil, et après plusieurs pourparlers de paix, il fut conclu que l'armée des mahométans se retirerait vers le Visapour, armes et bagages saufs, sans être insultée, ce qui fut exécuté avec beaucoup d'ordre et de bonne foi de part et d'autre.

Nos Français avaient été obligés durant tout le temps de ce long siège, d'être presque tous les jours sous les armes, et même de sortir pour garantir le grand nombre de Malabares de toute sorte de conditions qui s'étaient réfugiés sous le canon de Pondichéry. M. Martin et MM. les officiers du roi et de la Royale Compagnie étaient toujours à la tête de nos petits détachements, qui consistaient au plus en 60 à 80 Français et quelques lascarins, ou soldats du pays. Il fallait tantôt empêcher les Marathes de piller les pauvres réfugiés dont les maisons et les bourgades avaient été brulées par les ennemis, ou réprimer les menaces et les entreprises des Maures qui voulaient lever des droits aux environs de la forteresse. Ils prirent même une fois possession au nom du Moghol de la bourgade des Malabares. Cette cérémonie se fait en attachant aux coins des rues et des maisons principales un petit paquet d'herbes, à peu près comme on en voit aux hôtelleries [6 - 159v°] des villages. Mais ils n'y furent pas longtemps en repos, car les Marathes de Villenour, avertis que la cavalerie maure s'était retirée dans les bois, vinrent le lendemain chasser le reste des ennemis et maltraitèrent cruellement du chabouc (c'est un grand fouet d'une grosse et large courroie de cuir) les naturels du pays que le commandant des Maures avait proposés pour lever les droits.

À peine étions-nous délivrés de ce pénible embarras par la retraite des Maures et l'éloignement des Marathes qui furent employés à observer les Maures dans leurs postes, que nous nous vîmes menacés d'un ennemi plus à craindre que les deux autres : les Hollandais sont à la vérité très puissants dans les Indes, soit par le grand nombre de places qu'ils occupent, soit par la multitude incroyable de leurs vaisseaux qui naviguent continuellement sur ces mers. Mais comme leurs troupes sont presque toutes composées d'étrangers, et que leurs forces sont trop divisées, étant occupées à défendre une infinité de postes différents et très éloignés les uns des autres, on peut dire que la grandeur et l'étendue de leur empire en diminue extrêmement la puissance, et on en découvre même la faiblesse. Aussi, ils n'épargnent rien pour soutenir parmi les princes gentils et parmi les peuples la réputation qu'ils ont acquise au-dessus de toutes les autres nations, par leur trafic, par leur argent et par leurs conquêtes. Leur économie dans l'entretien de leur commerce, leur [7 - 160r°] politique à choyer par des présents et par des caresses les peuples dont ils ont besoin, les ruses et la force qu'ils emploient pour subjuguer ceux dont les pays les accommodent, la sévérité qu'on observe parmi leurs troupes, l'uniformité de leur conduite depuis si longtemps qu'ils dominent dans les Indes, leur constance à souffrir et à mépriser les pertes qu'ils ne peuvent désavouer et leur adresse à dissimuler leurs mauvais succès, et surtout les ressources qu'ils font paraître dans leurs épuisements, les mesures sages et efficaces qu'ils prennent pour ne paraître jamais arrêtés dans leurs progrès, et moins encore vaincus, leur attirent un respect et une crainte extraordinaire des rois et des peuples de l'Orient.

On ne saurait expliquer combien ils avaient été sensibles à la perte de la flûte le Montfort que M. Duquesne avait prise à Ceylan, et à l'affront qu'ils reçurent quand il les vint insulter devant Madras, sans qu'ils osassent venir au large. Les Français, avec six petits vaisseaux, les avaient obligés de se tenir dans leurs ports, d'interrompre leur commerce et de laisser ainsi l'empire de la mer à une nation dont ils publiaient dans toutes les cours de l'Orient la ruine entière avant que de l'avoir attaquée. J'ai su depuis que le roi de Siam à présent régnant fit reproche publiquement par le barcalon au chef du comptoir hollandais, que ses [8 - 160v°] maîtres lui avaient mal tenu leur parole, puisqu'ils avaient promis au roi son maître que les Français n'oseraient jamais venir au Indes, et moins encore s'approche de Ténassérim, que cependant on les avait vus dans les mers de l'Orient visiter librement tous les ports, prendre et brûler leurs vaisseaux, attaquer les Anglais et les Hollandais joints ensemble sous les canons de leurs forteresses, et chercher partout leurs ennemis jusqu'aux portes de Mergui, sans que les Hollandais fussent en état de les combattre ou de leur résister. Il n'eût pas fallu deux campagnes avec les mêmes succès pour soulever contre les conquérants des Indes plus d'ennemis au-dedans et au-dehors de leurs États qu'il n'en eût fallu pour les détruire. C'est pourquoi ils firent des efforts incroyables pour prévenir ce malheur, ils levèrent des troupes, ils assemblèrent leurs vaisseaux et envoyèrent des ambassadeurs avec des présents considérables de toutes parts à Siam, à Candy dans l'île de Ceylan, à Mataram dans l'île de Java, à Tanjaor, à Gingi, pour entretenir leurs alliés, pour faire la paix avec leurs ennemis et pour solliciter les princes voisins de la côte de Coromandel à s'unir avec eux contre les Français. Quand on sut à Pondichéry que les Hollandais avaient des députés à la cour de Ram Raja pour traiter de la terre de Pondichéry dont ils offraient une grosse somme d'argent, M. le directeur général envoya aussitôt M. Germain (8) à cette [9 - 161r°] cour pour représenter à ce prince le tort qu'il faisait à sa réputation d'écouter les propositions des ennemis de la France. Il lui fit dire que les Français s'étaient établis à Pondichéry sous sa protection, avec son agrément et sous la foi qu'il leur avait donnée de les défendre, à des conditions acceptées de part et d'autre, mais surtout très avantageuses à ses intérêts ; que c'était violer le droit des gens de souffrir qu'il insultât une nation dont il avait tiré des services importants ; qu'il y avait enfin de l'injustice et de la mauvaise foi dont tout l'Orient serait surpris de chasser la Compagnie royale de Pondichéry à laquelle il avait engagé ce pays pour une grosse somme qu'on lui avait avancée. Ces raisons étaient pressantes, et M. Germain n'oublia rien pour les faire valoir auprès de Ram Raja et de ses ministres, mais elles ne firent nulle impression auprès de ce prince avide d'argent et dont l'épargne était épuisée par les dépenses excessives qu'il venait de faire dans la guerre des Maures, et surtout pendant le siège de sa capitale. Toute la grâce qu'il pouvait faire aux Français, c'était de leur donner la préférence, c'est ainsi qu'il s'expliqua par son ministre à notre député, de sorte que si les Français lui voulaient donner les 30 000 pagodes, c'est-à-dire 15 000 pistoles d'or que les Hollandais lui offraient de Pondichéry (9), il les y conserverait, ajoutant qu'il était extrêmement fâché d'en venir à ces extrémités avec des gens auxquels il avait de l'obligation, mais que la nécessité où se trouvait son État était si urgente, qu'il serait prêt [10 - 161v°] de vendre ses femmes si on voulait les acheter.

Avec cette réponse, M. Germain revint de la cour de Gingi, et sur son rapport, il fut aisé de conjecturer que nous allions être assiégés incessamment. Il y avait longtemps que les Hollandais s'y préparaient, et nos Français ne s'étonnaient point de tous leurs grands préparatifs, tandis qu'on crut que Ram Raja ne consentirait jamais à sacrifier si honteusement son honneur et ses véritables intérêts. Les ennemis mêmes qui avait depuis deux ou trois mois douze gros vaisseaux de guerre et pleins de monde le long de la côte de Coromandel, faisant semblant chaque jour de descendre à terre, n'avaient jamais osé hasarder de nous venir attaquer. Ce ne fut qu'après que ce prince eut eu la lâcheté et la perfidie de nous abandonner que les ennemis, voyant leurs douze vaisseaux fortifiés de six autres venus de Batavia et d'Europe, prirent ce parti. Comme on s'était attendu à cette attaque, on s'était préparé à la soutenir aussi longtemps qu'on le pourrait. M. Martin avait fait couvrir la muraille de la forteresse par une demi-lune du côté que les ennemis attaqueraient, et pour défendre les autres côtés, on éleva des murailles de terre avec un fossé assez profond. Comme notre maison et notre église étaient sur une éminence qui commandait le fort, M. le directeur nous parla de les abattre. Nous y consentîmes avec plaisir, mais lui nous remontrâmes que ces édifices, bien loin de nuire à la forteresse, la défendaient, d'autant que c'était la hauteur du terrain et non pas notre église qui était incommode dès que les ennemis y trouveraient un épaulement [11 - 162r°] naturel qui les mettait à couvert des batteries de la loge par son élévation, et des sorties de nos soldats par un étang qui était devant ; que si on abandonnait ce poste, les Hollandais ne manqueraient pas d'y faire porter du canon, d'où il nous battraient en ruine jusque dans la place d'armes ; enfin, qu'on pourrait remédier à tous ces inconvénients si on mettait ce lieu élevé en état de défense et qu'on prît la précaution de miner l'église et la maison pour les faire sauter quand on serait pressé. M. le directeur général et son conseil approuvèrent mon sentiment et on mit une vingtaine de soldats avec quelques lascarins dans notre maison et dans l'église.

Tout le monde était occupé aux travaux des fortifications, lorsque nous vîmes paraître vers les 6 heures du matin, la veille de Saint-Louis, dix-huit gros navires avec pavillon hollandais, plusieurs petits bâtiments de charge et une infinité de barques, de champanes (10), de chaloupes, de chelingues (11) et de catimarans (12). Le jour précédent, les ennemis avaient fait passer dans les bois à une lieue de Pondichéry 1 200 soldats européens pour nous prendre par-derrière si on s'opposait à leur descente. Dès qu'on eut aperçu la flotte ennemie, on mit le feu à toutes les cabanes des Malabares qui étaient aux environs de la place, et chacun étant en son poste, M. Martin, M. de la Roche et les autres officiers du roi et de la Royale Compagnie furent à cheval le long de la plage de la mer, suivant les ennemis qui la côtoyaient. Deux jours après leur arrivée, , les Hollandais descendirent [12 - 162v°] à une lieue de Pondichéry, au nombre de 2 000 hommes, tant Européens que Malais, Macassars, Bouguis (13) et Cingalais, sans compter autant de pions (14) et de lascarins malabares, soutenus par ces 1 200 hommes qu'ils avaient dans les bois. À mesure qu'ils débarquaient hors de la portée de notre canon, ils s'allaient poster le long d'une falaise où nous ne pouvions les voir que d'une petite tour. À voir les munitions de guerre et de bouche qu'ils mirent à terre, on eût cru qu'ils venaient assiéger dans toutes les formes une place de guerre régulièrement fortifiée. Ils avaient 30 ou 40 gros canons pour les batteries, deux mortier et 200 bombes. Avec ce grand attirail, ils portèrent des planches, des poutres et tout ce qui était nécessaire à 8 000 hommes pour passer l'hiver dans un pays ennemi. Cependant Pondichéry, comme on le peut voir dans le plan, n'était qu'un petit carré long de 70 toises, flanqué de quatre tours de 18 pieds de diamètre, sur lesquelles il y avait six pièces de canon. Toutes les murailles n'étaient que de terre avec un peu de brique et si peu épaisses que le premier coup de canon des ennemis qui porta dans le pied en perça toute l'épaisseur du mur. La garnison était composée de 100 soldats commandés par M. de la Roche, et sous lui M. de la Comme, tous deux lieutenants de vaisseau du roi. Il pouvait y avoir 30 ou 40 Français officiers ou engagés de la Royale Compagnie. On avait encore 200 lascarins dont la plupart ne demeurèrent pas longtemps avec nous. À la vérité, tous nos gens étaient résolus de se bien défendre et ils le montrèrent bien aux ennemis dans les sorties qu'ils firent sans qu'on osât jamais les suivre dans leur retraite.

[13 - 163r°] Quand les troupes hollandaises se furent établies de manière que le plan le représente, ils commencèrent à canonner la tour qu'ils découvraient. Il ne fut pas difficile de l'abattre. Le jour précédent, on fit une sortie de la forteresse avec une vingtaine de Français et quarante Malabares, et on attaqua les ennemis dans leurs retranchements. L'escarmouche dura près de deux heures. Les ennemis demeurèrent pendant tout ce temps-là entêtés, ne se montrant que pour tirer au plus vite leur coup de mousquet, de sorte que durant toute cette escarmouche, ils ne blessèrent qu'un Malabare. Le lendemain, ils recommencèrent à tirer contre notre égalise et y tuèrent dès les premières décharges M. de la Comme, un des braves officiers que le roi eut dans la marine et capitaine d'infanterie. Il commandait dans ce dehors comme dans le plus dangereux et le plus important. Ne pouvant aller au combat, il regardait de dessus la terrasse de l'église une escarmouche où M. de la Roche était engagé, lorsque le boulet lui emporta l'épaule droite et le renversa par terre sans sentiment. Un de nos pères y accourut aussitôt pour l'assister, et l'ayant fait revenir de son assoupissement, il l'avertit du danger où il était, qui ne lui laissait que peu de temps pour songer à Dieu et au salut de son âme, lui ajoutant que s'il avait quelque péché sur la conscience, il fallait en demander pardon à Dieu et s'en confesser. — Hélas, mon père, répondit le blessé, il n'y a pas quinze jours que je vous ai fait ma confession générale, par la miséricorde de Dieu, depuis ce temps-là ma conscience ne me reproche rien. Le père, qui connaissait le fonds de christianisme de M. de la Comme [14 - 163v°] fut très édifié de cette réponse, et lui ayant fait faire sur-le-champ les actes d'amour de Dieu, de douleur, de foi et d'espérance qu'on doit faire dans ces occasions, il lui donna l'absolution, et le fit emporter dans la loge où il expira deux heures après, avec des sentiments de piété chrétienne extrêmement touchants, et avec beaucoup de marques sensibles de prédestination. Les jours suivants, nos Français en petits partis allaient harceler les ennemis sans qu'ils osassent sortir de leurs retranchements.

Le canon de la forteresse ne pouvant plus les incommoder, on éleva tout contre notre église une batterie de deux petites pièce de canon de quatre livres de balle qui tuèrent beaucoup de monde dans leur camp, qu'elles voyaient de revers. Cela les obligea de faire un détachement de 700 ou 800 hommes qui vinrent le long des haies du grand chemin donner un assaut à notre maison et à notre église vers les dix heures du matin. En ce temps-là, une partie de nos soldats étaient allés chercher des vivres à la forteresse, et les autres étaient occupés à raccommoder les petits canons dont l'affût s'était rompu après cinq ou six décharges. La sentinelle ne put voir les ennemis que lorsqu'ils commencèrent à tirer, ainsi ils chassèrent aisément nos gens qu'ils trouvèrent sans défense. Dans cette occasion, je ne dois pas oublier l'action héroïque d'un caporal de la compagnie de M. de la Roche du Vigier. Ce brave homme qui n'avait pas encore 22 ans, voyant les ennemis maître du poste et logés dans nos chambres et sur l'église, entre hardiment dans la maison et va mettre [15 - 164r°] le feu à la mine qui était sous l'escalier. Il applique le feu à la mèche qui s'éteignit aussitôt, et sans se mettre en peine du danger qu'il courait d'être accablé des ruines de la maison que la mine devait renverser, il vide dans le conduit de la mine toute la poudre de son poulvérin (15) et y met le feu qui ne fit qu'enflammer la poudre et lui brûla la main et le visage. Ayant jugé que la poudre de la mine était mouillée, et que tous ses efforts seraient inutiles, il se retira au gros de ses camarades qui se battaient en retraite sans avoir été blessé, quoiqu'il eût passé sous le feu des ennemis à découvert (16).

Dès que les ennemis se furent rendus maîtres de notre église, il ne nous était plus permis de tenir dans la place par les raisons que j'ai expliquées ci-devant. Ainsi, on fit battre la chamade, et après plusieurs disputes de parts et d'autres, on se rendit à des conditions très honorables qu'on a rendues publiques (17), après avoir tenu douze jours de siège. Nous étions quatre jésuites dans la place quand elle fut prise, savoir le père Papin, le frère Rhodes, le frère André et moi, et nous y étions restés à la sollicitation de M. le directeur général et des officiers du roi, qui nous firent entendre qu'il était important pour le service de Dieu et du roi, et pour l'intérêt de la Royale Compagnie, que nous nous renfermassions avec la garnison, que les deux prêtres aideraient le révérend père Laurens, capucin aumônier de la loge, que le frère Rhodes, qui était apothicaire, aurait soin de l'hôpital avec deux chirurgiens, et que le frère André, habile architecte, serait [16 - 164v°] extrêmement utile pendant tout le siège. Ces motifs était si pressants et si justes que nous nous fîmes un plaisir de nous risquer dans une si belle occasion. Mais après la capitulation dans laquelle les Hollandais s'étaient opiniâtrés à vouloir mener tous les Français en Europe, je cherchai les moyens de m'échapper avec nos pères. Je croyais avoir réussi lorsque M. le directeur général me représenta que notre fuite causerait du désordre dans l'exécution du traité et qu'il fallait que nous restassions pour le bien public, dans l'espérance qu'à Batavia on nous écouterait plus favorablement.

Après la reddition de la place, on nous fit embarquer aussitôt que les vaisseaux furent prêts à partir, parce qu'il est dangereux de se trouver à la côte au mois d'octobre, à cause des ouragans. Le père Papin, le frère André furent menés à Ceylan pour passer de là en Hollande avec une partie de nos soldats, et le frère Rhodes, le frère Moricet et moi nous suivîmes M. le directeur et M. de la Roche à Batavia avec le reste des Français. Les Bouguis et les Macassars pillèrent quelques particuliers avant qu'on fût embarqué, mais dès qu'on fut sur les vaisseaux, les Hollandais gardèrent fidèlement aux Français les conditions du traité. Il est de mon devoir et de ma profession de leur rendre ici un témoignage public de ma reconnaissance que soit aux Indes, soit à Amsterdam et dans les autres villes de Hollande, nous avons eu tous les sujets du monde de nous louer de leur honnêteté et de leur [17 - 165r°] bonne foi (18). Il y eut peut-être un peu de dureté de retenir tous les Français dans des vaisseaux durant neuf mois entiers que dura notre voyage, sans leur permettre de mettre pied à terre nulle part. On n'en saurait pourtant accuser que le général de Batavia et quelques personnes de son Conseil qui avaient trouvé le moyen par cette conduite violente sans en avoir l'intention de nous faire tous périr du mal de terre. Mais les bons traitements de tous les autres nous dédommagèrent du rigoureux procédé de quelques particuliers qui pouvaient avoir leurs raisons.

À Batavia, on ne voulut pas souffrir que les jésuites rentrassent dans la ville pour les empêcher d'administrer les sacrements aux catholiques mais à cela près, le général (19) nous envoya pour nous délasser des fatigues du siège et de la mer dans une maison de plaisance que M. Campeuch (20), son prédécesseur, avait fait bâtir sur une île à deux lieues de cette capitale. Au reste, cette île est un lieu enchanté et le château est un vrai bijou. On y trouve dans l'étendue d'une lieue de circuit des divertissements que les grands seigneurs [trouvent] à peine dans les villes et les provinces entières, c'est-à-dire la chasse, la pêche, la ville, la campagne, des jardins, des bois, un pont et surtout un printemps perpétuel qui ne se rencontre nulle part ailleurs. M. Campeuch se voyant riche et sans enfant, avait employé une partie de ses trésors à défricher cette île et à bâtir ce palais [18 - 165v°] pendant son généralat qui lui donna mille commodités de l'embellir, et qui eût coûté des sommes immenses à certains particuliers. Comme de tous les endroits de l'Orient, les vaisseaux abordent à Batavia, chaque capitaine s'était empressé d'apporter au général des Indes qui ressemble plutôt à un puissant souverain qu'à un chef d'une compagnie de marchands, de lui apporter dis-je, des royaumes éloignés ce qu'il y avait de plus curieux de plantes, d'arbres fruitiers, d'oiseaux, d'animaux extraordinaires. Outre le château qui était meublé proprement à l'européenne, mais sans faste, il avait fait bâtir au milieu de l'île une maison, ou plutôt un appartement à la japonaise, où l'on ne voyait que vernis de toutes parts, et mille agréments qui me surprirent. Une partie de l'île n'était qu'un jardin rempli de fleurs rares, de plantes, de bosquets, de potagers et de vergers et tout ce grand enclos était divisé en plusieurs allées qui aboutissaient à la mer des deux côtés et dont les points de vue charmaient par leur diversité surprenante. Les allées étaient assorties d'espace en espace de volières d'un grandeur prodigieuse. L'autre moitié était une forêt de bois de haute futaie et d'allées de vingt pas de large où l'on pouvait se promener à l'ombre pendant les plus ardentes chaleurs du jour. Les cerfs, les daims, les gazelles y couraient par troupes. On y entretenait un clapier de lapins où il y en avait plus de deux mille Les perdrix, les cailles et les faisans venaient [19 - 166r°] manger au milieu de la cour. Dans l'endroit où l'on nourrissait la volaille, il y avait divers petits édifices où l'on avait mis des modèles assez grands de toutes les plus belles inventions modernes pour la perfection des arts. C'est dans cette île délicieuse où M. Campeuch depuis qu'il a renoncé à sa charge va se délasser, et il y demeure presque toujours avec quelqu'un de ses amis. Il consentit volontiers à nous laisser ce beau lieu, et le jour avant que nous y arrivassions, il était venu donner ordre qu'on nous donnât tout ce que nous aurions besoin, et de nous offrir même de tout ce qu'il avait de plus exquis. Comme je connaissais son grand cœur depuis longtemps, ayant eu l'honneur de recevoir mille bontés de lui à Batavia en d'autres rencontres, j'étais bien persuadé qu'il se ferait un plaisir si nous acceptions ces offres, et nous fûmes obligés de le faire quelquefois lorsque la chaloupe qui nous apportait tous les jours nos nécessités de Batavia ne pouvait gagner notre île à cause du vent contraire. En sortant, j'offris de l'argent à ses esclaves pour divers services qu'ils nous avaient rendus, nous ayant fourni du thé, blanchi notre linge et traités comme leur maître, mais ils me dirent qu'il leur était défendu de rien prendre, et je ne pus jamais les y obliger. Pour témoigner ma reconnaissance à un bienfaiteur si noble et si désintéressé, je laissai une lettre de compliment dans la salle sur une table, qui lui fut rendue et dont il se sentit si obligé que lui et le baron de Saint-Martin (21) m'envoyèrent [20 - 166v°] un enseigne jusqu'à Banten pour me remercier, m'apporter beaucoup de rafraîchissements et me souhaiter bon voyage.

NOTES

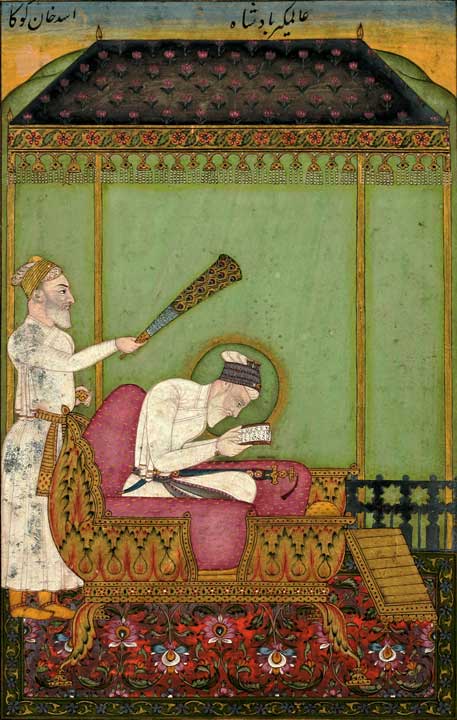

1 - Asad Khan, qui fut nommé premier ministre d'Aurangzeb en 1676 et conserva ce poste jusqu'à la mort du monarque en 1707.

L'empereur Aurangzeb et son ministre Asad Khan. ⇑

L'empereur Aurangzeb et son ministre Asad Khan. ⇑

2 - Zulfiqar Khan, titre de Muhammad Ismail, fils de Asad Khan. François Martin orthographie Jaloufar Khan. ⇑

3 - Ram Raja, fils cadet de Shivaji, fondateur du royaume marathe. ⇑

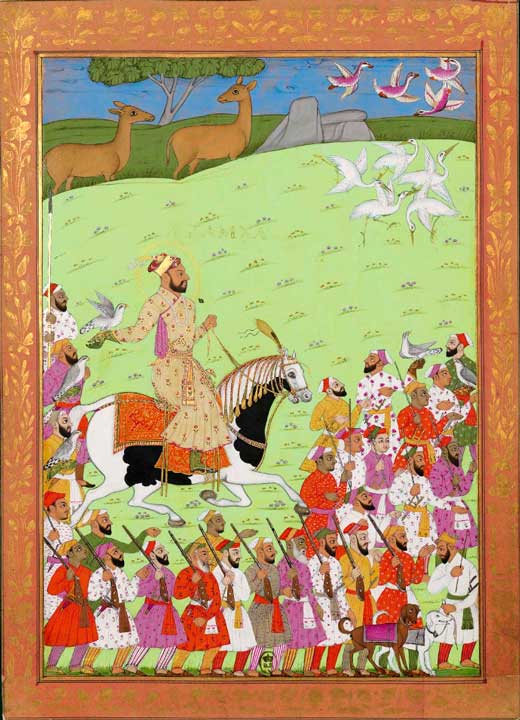

4 - Muhammad Kam Bakhsh, le 5ème des 6 fils d'Aurangzeb.

Muhammad Kam Bakhsh, fils d'Aurangzeb. ⇑

Muhammad Kam Bakhsh, fils d'Aurangzeb. ⇑

5 - Shah Alam, surnom du sultan Muazzam (ou Mazum), deuxième fils d'Aurangzeb à qui il succéda sous le nom de Bahadur Shah en 1707 (source : Tinguely, Paschoud et Chamay : Un libertin dans l'Inde moghole. Les voyages de François Bernier, 1656-1669, 2008, p. 524). ⇑

6 - Sultan Akbar (Ekbat), quatrième fils et successeur « désigné » d'Aurangzeb. Il se révolta contre son père dès 1681 avec l'appui de clans rajpoutes, puis des Marathes. L'échec de sa rébellion l'obligea à se réfugier en Perse, où il demeura en exil jusqu'à sa mort. (Tinguely, Paschoud et Chamay, op. cit., p. 524). ⇑

7 - Sans doute Qutb-ud-Din Muhammad Azam (Shah Azam), troisième fils d'Aurangzeb.

Le sultan Azam Shah. ⇑

Le sultan Azam Shah. ⇑

8 - Le sieur Germain était l'homme de confiance de François Martin, chargé de toutes les missions délicates. ⇑

9 - La somme offerte par les Hollandais était de 25 000 pagodes. Germain obtint copie d'un traité passé entre Ram Raja et la Compagnie hollandaise, sur lequel François Martin indique qu'il est porté par cet acte que Ram Raja leur cède Pondichéry avec toutes les dépendances, les jardinages et la rivière jusqu’aux limites qui étaient marquées, pour en jouir en propre par leur Compagnie à perpétuité, qu’ils pourraient s’y établir ainsi qu’ils le jugeraient à propos, la liberté d’y battre monnaie, pagodes et fanons, qui auraient cours dans les terres de Ram Raja, qu’ils ne seraient point sujets à des visites d’intendants ni d’aucun autre brahme sous quelque prétexte que ce soit et enfin qu’ils seraient les maîtres absolus du lieu : cet achat moyennant 25.000 pagodes à payer en trois termes, le premier à l’arrivée de l’escadre devant Pondichéry, le second lorsque le blocus ou le siège de la place serait formé, le troisième après la prise. Ram Raja s’engageait aussi de fournir les troupes dont ils auraient besoin en payant ainsi que les ouvriers du pays et de faire tenir un marché public dans leur camp de toutes les denrées de la terre. (Mémoires de François Martin, 1931, III, p. 324). ⇑

10 - Forme corrompue de sampan, embarcation étroite et légère utilisée en Extrême-Orient, à voile unique, marchant à la godille ou à l'aviron et comportant en général en son centre un abri en bambou tressé soutenu par des arceaux servant souvent d'habitation. ⇑

11 - La chalingue, chalinque, ou chelingue, est un bateau plat par-dessous, fait de planches cousues avec de petites cordes de coco. Ils sont fort légers et hauts de bord. Ils obéissent à la lame, laquelle ne les a pas plutôt jetés sur le sable que les nègres descendent pour vous emporter sur leurs épaules. (Nicolas Aubin, Dictionnaire de marine, 1702, p. 182). ⇑

12 - Catamaran : bateau possédant deux coques, en général parallèles l'une à côté de l'autre. (Wikipédia). ⇑

13 - Habitants de Bougui : Province de l’île de Célèbes, dans l’Océan indien. C’est une souveraineté particulière, à l’orient du Royaume de Macassar, Boné en est la capitale. (Dictionnaire de Trévoux, 1771, I, p. 990). ⇑

14 - Soldat à pied dans l'Inde. (Littré). ⇑

15 - Ou pulvérin : Poire, récipient à poudre. ⇑

16 - François Martin relate ainsi l'action héroïque de ce jeune garçon : Il y eut un soldat déterminé nommé Saffar qui suppléa au défaut ; il n’eut pas de peine à rencontrer ce qui était nécessaire, il entra avec beaucoup de résolution dans l’église et mit le feu à la mèche d’artifice qui devait faire sauter la mine. On a reconnu depuis que le canal par où la mèche passait n’avait pas assez d’air, elle s’étouffait à mesure qu’elle avançait ; le soldat ne se rebuta point, il vida toute sa corne à poudre qu’il faisait entrer dans le canal, et y mit le feu ensuite ; il était résolu de s’enterrer sous les ruines en faisant périr nos ennemis. Cette généreuse résolution ne servit pourtant de rien, il fut forcé de se retirer, n’ayant plus de poudre, le visage et l’estomac tout brûlés et dont il a été plus de trois semaines à guérir. (Op. cit., III, p. 353). ⇑

17 - Les conditions de la capitulation furent âprement discutées. Un premier projet présenté par les Hollandais fut considéré comme dur et humiliant, et les Français le refusèrent. Enfin, La Roche du Vigier parvint à obtenir de Laurens Pit un traité à peu près satisfaisant, stipulant que la garnison française sortirait mèche allumée, tambour battant, balle en bouche, enseignes déployées, et deux pièces de canon (A.N. C2/64, f° 90). ⇑

18 - Ce sentiment semble n'avoir pas été unanimement partagé par les captifs. Paul Kaeppelin écrit : Les Hollandais ne cachaient pas leur mécontentement des conditions honorables qu'avait accordées Laurens Pit, dans son ignorance du lamentable état de la forteresse ; ils affectèrent de traiter la garnison, et même les officiers, en prisonniers de guerre, malgré la capitulation. Arrivé à Amsterdam le 29 juillet 1694, de la Roche du Vigier accusait les chefs hollandais de l'avoir souvent violée, mais le ministre Pontchartrain se contenta de lui prescrire de se conformer, pour ramener en France son détachement, aux ordres du gouvernement hollandais. Martin éprouva également plus d'une fois la mauvaise volonté de ses vainqueurs, sauf à Batavia où il fut traité avec beaucoup de considération, et où le Gouverneur général lui donna courtoisement l'hospitalité ainsi qu'à sa famille, à de la Roche du Vigier, et à J.-B. Martin, tandis que les religieux, surtout les jésuites, eurent à souffrir de la dureté des Hollandais. (La Compagnie des Indes orientales et François Martin, 1908, p. 314). ⇑

19 - Willem van Outhoorn (1635-1720) fut Gouverneur général de la VOC de septembre 1691 à 1704. ⇑

20 - Joannes Camphuys, né à Haarlem en 1634, succéda à Speelman au poste gouverneur général de Batavia entre 1684 et 1691. C'est là qu'il mourut le 18 juillet 1695. Le père Tachard l'avait rencontré lors de l'ambassade de Chaumont en 1685 et sans doute aussi lors de l'ambassade Céberet-La Loubère. ⇑

21 - Isaac de l'Ostal de Saint-Martin (1629 ?-1691), chevalier français d'origine béarnaise, passionné d'histoire, de langues et de botanique, était au service de la Compagnie hollandaise à Batavia depuis 1662.

Portrait de Isaac de l'Ostal de Saint-Martin attribué à Jan de Baen. ⇑

Portrait de Isaac de l'Ostal de Saint-Martin attribué à Jan de Baen. ⇑

5 octobre 2019