Troisième cahier. 2ème partie. Mai 1696 à mai 1700. Surate. Chandernagor. Mergui. Retour à Chandernagor. À nouveau Mergui. Réception du père Tachard à la cour du roi de Siam. Retour en France.

La Royale Compagnie des Indes avait nommé M. Martin (1) auparavant conseiller à Pondichéry pour succéder à M. Pilavoine, directeur à Surate (2). Nous reconnûmes au départ de ce dernier le crédit, l'amitié et la réputation qu'il s'était acquise par sa sage conduite auprès du gouverneur et auprès des marchands les plus considérables de la ville. On crut durant longtemps que le gouverneur s'opposerait à son embarquement, et il fit même pour cela diverses démarches. Il est certain que M. de Pilavoine avait beaucoup de crédit et d'autorité sur les principaux marchands maures et persans qui font le plus riche trafic des Indes. Comme ils connaissaient son expérience, ses lumières et son désintéressement, ils le consultaient sur toutes leurs affaires et s'en rapportaient ordinairement à sa décision. Le chagrin qu'ils vinrent lui témoigner de toutes parts et leurs offres de service firent beaucoup d'honneur à M. de Pilavoine et à toute la nation française.

[25 - 186r°] Avant que d'arriver à Surate, nous savions déjà que le gouverneur faisait de la peine aux nations européennes, les voulant rendre responsables des vols et des pirateries qu'exerçaient les flibustiers anglais sur ces mers. Nous trouvâmes en nous y débarquant que les Maures étaient encore plus irrités qu'on ne nous l'avait représenté, car outre que les Anglais étaient toujours aux fers dans leur loge et étroitement gardés à leur dépens, le gouverneur de la ville et son conseil avaient signifié aux Français et aux Hollandais qu'ils seraient obligés d'escorter les vaisseaux de Surate qui iraient à la Mer Rouge et qui en reviendraient, . Outre toutes ces marques de ressentiment qui [confondaient] les innocents avec les coupables, le grand Moghol avait encore interdit à Surate toute sorte de trafic avec [les] Européens. Nos vaisseaux, en effet, eurent bien de la peine à tirer des vivres de la ville, et quelques efforts qu'on put faire, il fut impossible à la Royale Compagnie d'envoyer en France les marchandises qu'elle avait dans ses magasins. Les Hollandais avaient eu le même sort, et la forte escadre qu'ils y envoyèrent ensuite s'en retourna sans avoir rien avancé, ni par les menaces, ni par le débarquement de ses troupes. Au contraire, le gouverneur ayant sur que quelques compagnies de Macassars s'étaient débarqués à Souali, qui est un petit port à [26 - 186v°] l'embouchure de la rivière éloignée de Surate de quatre lieues, donna ordre aussitôt qu'on y fît passer de la cavalerie. La nouvelle en étant venue aux Macassars, ils se rembarquèrent à la hâte et ne revinrent plus à terre.

M. de Serquigny, voyant que les vaisseaux pour attendre la saison du départ seraient obligés de séjourner longtemps à la rade, prit le parti de faire la course dans le canal depuis Surate jusqu'à Bombain [Bombay], ne doutant pas que ne fût aisé d'y faire quelque prise sur les Anglais et sur les Hollandais. Mais comme pendant cette exécution, je demeurai à Surate, je ne parlerai point du combat que nos cinq vaisseaux donnèrent contre huit navires hollandais aux îles Brûlées (3). Il est vrai que les deux partis s'attribuèrent l'avantage, mais il est sûr que les Maures et les Portugais de Goa, où les Hollandais se retirèrent après cette action, publièrent hautement que les Français, quoique beaucoup inférieurs en nombre, y avaient été supérieurs par leur valeur (4). En effet, les Hollandais, comme pour réparer leur perte et leur honneur, envoyèrent une nouvelle escadre encore plus forte à Surate pour y surprendre celle du roi. La vigilance et la précaution de M. de Serquigny les trompèrent. Le [27 - 187r°] Faucon qu'il avait envoyé à la découverte lui fit signal qu'il découvrait les ennemis, et le commandant, pour faire voir qu'il ne les craignait pas, se trouvant alors dans la bonne saison et sur le point de son départ, leva les ancres pour aller au-devant, et il les obligea en passant auprès d'eux d'éteindre leurs feux pour n'être pas aperçus pendant la nuit. Voilà ce qu'on nous a dit à Surate après le départ de l'escadre.

J'avais cru que les vaisseaux du roi iraient à Bengale retirer du Gange les deux vaisseaux de la Compagnie que les Hollandais tenaient assiégés, et M. de Serquigny m'avait toujours paru dans cette disposition (5). Ce ne fut que dans le dernier conseil de guerre qu'on tint à la rade que ce commandant, par l'avis de son Conseil, et à la sollicitation des directeurs de la Royale Compagnie et de leur Conseil, quitta ce dessein si utile à la Royale Compagnie et si glorieux à la nation. Mais il fallait céder à l'expérience de ces messieurs, qui demeuraient dans le pays, lesquels représentèrent que pour l'intérêt de la Compagnie, on ne devait songer qu'au retour (6).

Après que nos vaisseaux eurent passé Daman, qui est une place éloignée de Surate d'environ vingt lieues, on résolut dans le Conseil, à la prière de M. [28 - 187v°] le major qu'on enverrait le Lonray à Bengale porter les effets et l'argent que la Royale Compagnie envoyait à ce comptoir. Ce fut par une protection bien particulière de la providence sur nos pères qu'on prit ce parti en mer où qu'on nous l'eût caché si on l'avait pris dès la rade, parce que je ne doute pas qu'on ne nous eût accordé le passage sur ce vaisseau, lequel périt dans ce voyage très malheureusement, sans qu'on en ait pu savoir aucune nouvelle (7). C'était pourtant un très bon navire bien armé et commandé par M. Stéphan, un des plus expérimentés officiers de la marine. Un mois après le départ de l'escadre du roi, nous nous embarquâmes sur un méchant vaisseau portugais, mal assorti en toutes manières, jusque-là que le capitaine portugais, voyant son pilote si ignorant qu'il ne savait pas seulement gouverner le vaisseau, me pria de vouloir bien permettre que le frère Turpin (8) qui n'était que novice et le frère Moricet, desquels il connaissait la capacité, commandassent tout à tour au gouvernail. La nécessité nous y obligeait assez, ainsi ils furent nos pilotes jusqu'à Bengale où ils nous conduisirent avec beaucoup de sûreté et de justesse.

Pendant ce voyage qui dura un mois, il ne nous arriva qu'un accident dont nous fûmes quittes pour la peur. Quelques jours [29 - 188r°] après être sortis de la rade, nous fûmes chassés par deux Sangars (9), ce sont des corsaires dangereux et impitoyables quand ils trouvent de petits bâtiments en leur chemin. Ces barbares établis sur la côte de Malabar n'ont que des barques longues, mais elles sont pleines de gens. Ils ne se servent que du sabre et de la lance à l'abordage, et pour empêcher leurs ennemis de leur nuire par leurs armes à feu, ils leurs jettent dans les yeux de la chaux en poussière, et sautent aussitôt à bord. Au reste, les Sangars ne vivent que de leurs brigandages et par le travail des esclaves qu'ils font dans les prises. Il est presque inouï qu'ils aient donné la liberté à leurs prisonniers ; c'est un bonheur quand on s'échappe lorsqu'on est une fois tombé entre leurs mains, car pour ôter tout espérance d'en sortir, ils coupent ordinairement le nerf du jarret à leurs esclaves. Dans notre vaisseau, il n'y avait que deux Européens et une vingtaine de Maures fort mauvais soldats, avec un canon d'une livre de balle qui était fort mal monté. Ces pirates nous suivirent tout un jour, mais comme le vent fraîchit un peu sur le soir, à force de voiles on s'éloigna de leurs bâtiments et on les perdit de vue. Enfin, après avoir essuyé divers coups de vent, parce que la saison était fort avancée, nous arrivâmes à Bengale le (10).

[30 - 188v°] Dès que nous eûmes mouillé dans la rade, un bot (11) hollandais vint nous reconnaître à cause de notre pavillon portugais. L'officier s'enquit d'abord si les Français s'étaient retirés, et ensuite si notre capitaine n'avait point trouvé quelques navires hollandais en son chemin. On lui répondit que l'escadre française était partie à la vérité de Surate, mais qu'on ne savait pas la route qu'elle devait prendre, et qu'on n'avait point rencontré de vaisseau hollandais. Les ennemis avaient si grand-peur de nos vaisseaux, qu'aussitôt qu'on les sût aux Indes, ils ordonnèrent aux six navires qui gardaient les nôtres dans le Gange de se retirer, de sorte qu'en montant cette rivière, nous ne trouvâmes pas seulement une chaloupe hollandaise.

Le Gange est sans doute le plus riche fleuve du monde, et un des plus fréquentés de l'Orient, mais l'entrée en est très dangereuse. Il se passe peu d'années où il ne périsse deux ou trois vaisseaux en entrant ou en sortant. Ces fréquents naufrages sont causés par la rapidité et par la force des courants qui emportent les vaisseaux entre les écueils, et surtout pas les bancs de sable qui se forment quasi tous les ans en divers endroits de ce fleuve au temps des pluies. Il y a plusieurs embouchures dont la plus considérable est celle qui est la plus proche de la rade de Balassor. Comme j'ajoute [31 - 189r°] une carte particulière du cours du Gange jusqu'à Ougouli [Hooghly], où M. Faucher (12) a eu la meilleure part, avec une petite description qui peut servir d'instruction pour y entrer et pour en sortir, j'ajouterai ici seulement que les navires de 60 pièces de canon montent jusqu'à Ougouli, forteresse des Maures, à plus de 50 lieues de son embouchure, et en sortent aussi tous chargés, car le Gange a cet avantage sur toutes les autres rivières connues, qu'il est presque aussi large et aussi profond près de sa source qu'à ses embouchures, et au lieu que les autres fleuves grossissent dans leurs cours par les rivières et les ruisseaux qui s'y jettent, celui-ci, après avoir coulé plus de cent lieues (on ne sait pas encore précisément son origine) se divise en s'approchant du Bengale en plusieurs bras différents qui forment tout autant de belles rivières et qui partagent le royaume en une infinité d'îles. Ainsi, ce grand fleuve arrose seul toutes les terres de ce vaste pays, il les fertilise et y rend partout le commerce riche et facile. Au reste, dans cette grande étendue du Bengale, on n'y voit pas une seule montagne. Le terroir en est si gras et si rapportant qu'on y cueille du froment deux fois l'année et qu'il y a en quelques endroits trois moissons de riz. De là vient que presque tous les peuples des Indes depuis Ceylan jusqu'à Siam y portent leur argent pour en tirer toute sorte de provisions qu'on y trouve en abondance et à vil prix. Il est vrai que la vigne n'y saurait porter des raisins en assez grande abondance pour en faire du vin, parce que le terrain y est trop gras et trop humide, ainsi on ne trouve jamais de grappe dont les grains soient mûrs à la fois, une partie n'est que du verjus tandis que l'autre commence à se pourrir.

Je trouvai à Bengale un des mandarins siamois qui étaient venus à Pondichéry il y avait déjà trois ans, pour m'inviter de la part du roi de Siam à me rendre à sa Cour (13). Avant mon départ de Paris, j'avais reçu une lettre de M. Ferreux, missionnaire français et [32 - 189v°] provicaire apostolique dans le royaume de Siam, par laquelle il m'écrivait que le roi de Siam, ayant appris que je demandais quelque assurance que la lettre du roi dont j'étais chargé y serait reçue avec tous le respect qui lui était dû, ce prince l'avait chargé de venir m'inviter une seconde fois et me donner toutes les sûretés que je pourrais souhaiter. Par cette même lettre, M. Ferreux m'assurait qu'il avait été fâché de ne me point trouver à Pondichéry, ayant appris à Saint-Thomé que les Hollandais nous avaient emmenés en France. Il ajoutait que j'obtiendrais du roi de Siam et de ses ministres plus que je n'avais demandé pour le bien de la religion et de l'État. Sur cette lettre, on trouva bon que j'allasse à Siam pour savoir ce qu'on voudrait faire afin de réparer l'injure que les Siamois avaient faite aux Français pendant la révolution de cet État.

Un navire maure se présenta pour aller à Mergui (14), et le mandarin et le père de la Breuille, qui était venu depuis M. Ferreux à Bengale, m'assurèrent de la part du barcalon que le vaisseau qui m'y porterait ne paierait aucun droit, parce que le roi de Siam l'avait ainsi ordonné au ministre. Après de si bons garants et sur de si fortes conjectures, surtout après les ordres qu'on m'avait donnés, je ne crus pas devoir balancer un moment à m'embarquer dessus le vaisseau marchand. Mais les ennemis de la France avaient su si bien persuader au roi de Siam qu'elle était aux abois et que jamais les Français ne songeraient à mettre le pied dans les Indes si les Siamois ne leur offraient leurs ports, que le barcalon m'écrivit qu'il n'avait pas jugé à propos d'informer le roi son maître de mon arrivée. Ainsi, après tant de peine et de dépenses inutiles, je m'en retournai à Bengale sur le même vaisseau auquel cependant on ne demanda rien pour l'ancrage ni pour l'entrée de marchandises (15).

Nous demeurâmes à Chandernagor, qui est une [33 - 191r° - erreur de pagination] bourgade auprès d'Ougli, comme on le peut voir dans la carte du Gange. La Compagnie royale y a un très bel établissement et une maison magnifique bâtie et réglée par M. le directeur Deslandes (16), où M. le directeur général Martin s'était retiré de Batavia après la prise de Pondichéry. Les affaires difficiles causées par les guerres de l'Europe et des Indes avaient besoin de ces deux chefs, du beau-père et du gendre, afin de soutenir ce comptoir si bien situé et si avantageux au commerce des Indes.

Il n'y a pas beaucoup de naturels du pays qui soient chrétiens dans ce vaste royaume, il faut pourtant avouer qu'ils ont une très grande disposition à le devenir. La plupart sont pauvres, laborieux et dociles, de sorte que si dans ces missions on y suivait la manière de vie qu'on a pris à Maduré, en peu de temps on y verrait une florissante chrétienté. D'ailleurs, au-delà du Bengale, il y a des pays immenses qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, où les peuples ne sont point divisés par tribus et par castes comme dans l'Inde, et qui sont fort affables, ingénieux et sincères selon la relation de plusieurs personnes qui y ont demeuré. On pourrait même aisément, en travaillant à l'instruction de ces peuples, pénétrer jusqu'à la Tartarie et à la Chine qui n'est pas éloignée de la partie la plus orientale du Bengale de plus de 60 lieues en droiture. Il est vrai que les marchands qui font leur commerce à Patena [Patna], à [Népal] et en Tartarie prennent un grand détour. On ne sait pas encore si l'intérêt et le débit des marchandises plutôt que les montagnes ne les obligent pas à prendre un si long détour. Pour ne pas interrompre cette narration, je renvoie les lecteurs à la fin de cette 3ème partie pour y voir les journées et les chemins exactement marqués pour aller de Bengale à la Chine.

Nous avions résolu de tenter ces chemins pour y prêcher l'Évangile, et nous en avions proposé divers moyens, mais nous ne pûmes jamais trouver d'occasion [34 - 191v°] favorable d'exécuter notre dessein, à cause de la guerre qu'un prince païen nommé Soubachin (17), révolté contre le Moghol, avait excitée dans toutes les provinces du Bengale. Ainsi, en attendant la fin de ces troubles, nos pères s'occupèrent à apprendre le bengali et hindoustani, selon que les supérieurs les y destinaient. Nous avions établi dans notre maison un petit séminaire où nous élevions à la piété et aux belles lettres plusieurs enfants des Français et des Portugais qui y demeuraient, auxquels on apprenait encore à lire, à écrire et à chiffrer. D'ailleurs, comme nous étions chargés de l'église de Chandernagor, on y faisait le service et on y prêchait aux Français avec beaucoup de fruit qu'on doit attribuer, après la grâce de Dieu, aux bons exemples des chefs de la nation et à la sage conduite des Français qui demeuraient dans ce comptoir.

C'est ainsi que nous tâchions de n'être pas inutiles, lorsque deux vaisseaux de la Royale Compagnie nous apportèrent la nouvelle de la paix générale de l'Europe (18). Ce fut le jour de saint Louis de l'année 1698 que nous apprîmes ce grand événement (19), et quelques jours après, l'escadre du roi arriva à la rade de Balassor (20). M. le chevalier Des Augiers écrivit à M. le directeur général Martin pour se rendre aux vaisseaux afin de prendre avec un homme aussi expérimenté les résolutions nécessaires au service du roi et au bien de la Royale Compagnie. Par la même voie, le père Fouquet (21) me fit savoir qu'il était important que le père de la Breuille et moi allassions aussi à Balassor. La saison était alors fort incommode. C'était le temps des pluies à Bengale, et les vents ne nous étaient pas favorables. Ainsi, quelque diligence qu'on fît, on eut bien de la peine à arriver à Balassor après bien des risques et des incommodités.

L'escadre ne pouvant pas demeurer plus longtemps à la rade où elle avait mouillé, soit à cause de la saison des ouragans qui était proche, soit à cause qu'elle manquait d'eau dont on ne pouvait la fournir sans risquer les chaloupes qui l'apporteraient, le Conseil résolut d'aller à Négrailles pour y passer l'hiver, et M. le chevalier [35 - non paginé] Des Augiers détacha M. de la Roche-Hercule (22) pour aller à Mergui. Le commandant et son Conseil m'ordonnèrent de m'embarquer dans le Castricum et de porter à Siam la lettre royale que le roi de Siam à présent régnant avait souhaité de recevoir avec tant d'empressement, quoiqu'elle fût adressée à son prédécesseur. Je ne dois pas omettre ici le bon accueil et les honnêtetés continuelles que nous reçûmes, le père de la Breuille, le frère Moricet et moi, de M. de la Roche que nous n'oublierons jamais. Sa bonté, sa complaisance et sa générosité dont il nous donna tant de marques aussi bien que tous les officiers de son vaisseau pendant le voyage et au retour nous engageront le reste de nos jours à demander à Notre Seigneur qu'il reconnaisse tant de bienfaits.

Les Siamois furent extrêmement surpris de voir un vaisseau français à leur rade. À la première nouvelle, chaque habitant de Mergui songea d'abord à se retirer dans le bois avec ce qu'il avait de meilleur, parce qu'ils ne doutaient pas que les Français ne fissent main basse sur tout ce qui se rencontrerait. Avec cette prévention où se trouvaient les Siamois, il est aisé de croire quelle fut leur joie quand ils surent par l'officier que M. de la Roche y envoya que les Français ne venaient pas pour les insulter et que j'étais dans le vaisseau avec une lettre pour le roi de Siam (23).

Nous trouvâmes gouverneur de Mergui le 2ème ambassadeur qui était venu en France (24). Ce bon vieillard avertit aussitôt le vice-roi de Ténassérim de l'arrivée du vaisseau du roi pour le faire savoir incessamment à la cour de Siam. Le vice-roi lui même, qui était un fort honnête homme, après avoir dépêché deux exprès à Siam, descendit à Mergui. Il n'oublia rien pour faire plaisir aux Français qui vivaient dans le pays avec la même franchise et la même liberté comme s'ils y eussent été encore les maîtres.

On convint avec le vice-roi et le gouverneur du jour qu'on porterait la lettre du roi à Ténassérim [36 - v°] et de la manière qu'elle y serait reçue. Les Français et les Siamois tâchèrent à l'envi de se surpasser par les marques de respect et de joie qu'on fit paraître à cette cérémonie.

Depuis Mergui jusqu'à Siam, nous trouvâmes de petites maisons de bambou fort propres et fort commodes de quatre en quatre lieues où nous devions dîner et coucher. En voici la figure qu'on trouve toutes semblables à celles qu'on voit faites pour M. l'ambassadeur et toute sa suite, quoique nous ne fussions que trois jésuites accompagnés de trois domestiques français que M. de la Roche nous avait donnés. Il est vrai que dans le premier voyage, la dépense ne fut pas grande pour la construction de ces édifices, parce qu'il n'y avait que 20 lieues depuis la barre de Siam jusqu'à la capitale (25), au lieu que de Mergui à Siam, il y a près de 120 lieues, et qu'on ne trouve dans les chemins que des déserts où il faut tout porter jusqu'à l'eau douce. Tant il est vrai que les Siamois n'ont d'égard qu'à la lettre royale sans distinguer la qualité des personnes qui la portent (26). On alla de Mergui jusqu'à Jelinque en bateau. Deux mandarins siamois nous étaient venus recevoir de la part du roi de Siam à Ténassérim à douze lieues de Mergui pour nous accompagner dans tout le voyage, et nous en trouvâmes deux autres du palais à Jelinque avec 25 éléphants et près de 200 hommes d'escorte.

La lettre du roi fut alors portée sur un éléphant de guerre dont le roi de Siam a coutume de se servir. Elle marchait la première avec les marques royales, nous la suivions sur d'autres éléphants de guerre avec les Français et les mandarins ; le reste des éléphants servait à porter les vivres et les meubles dont nous devions nous servir par ordre du roi de Siam. Je ne répèterai point ici ce qui se passa à la réception qui fut faite à la lettre royale, soit par les gouverneurs des provinces et des villes où nous passions et qui venaient au-devant avec un grand cortège, soit par le roi de Siam au palais, n'ayant rien à ajouter à ce que j'ai dit dans mon premier voyage.

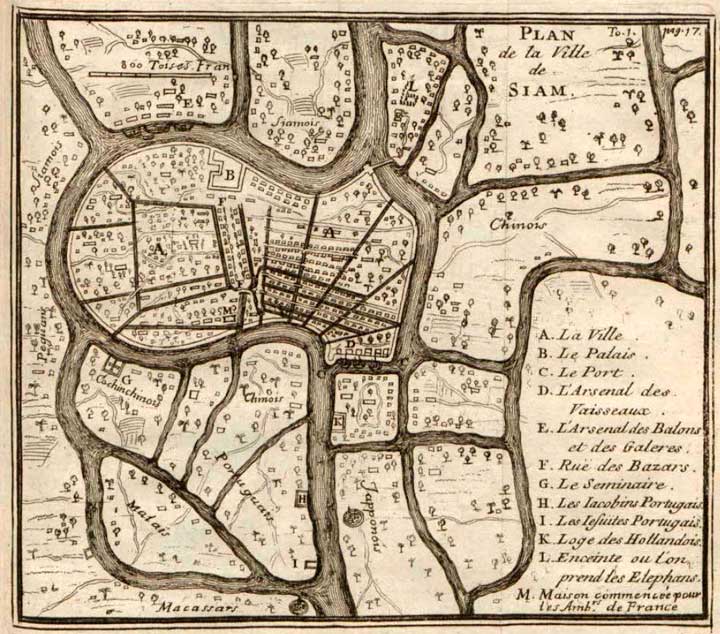

Mais je ne dois pas omettre que je trouvai la [37 - 191r°] ville de Siam bien changée. Ce n'est plus qu'un désert, il n'y a ni marchands ni trafic, les chrétiens, les Maures et les autres étrangers se sont presque tous retirés. Le séminaire de MM. des Missions Étrangères est rétabli et l'église est achevée, mais le roi de Siam est encore si mal affectionné à la religion qu'il ne voulut jamais m'accorder, quelque instance que je fisse, que les deux ecclésiastiques français qui demeurent au séminaire, savoir M. Braud et M. Jarossier, pussent accompagner la lettre du roi dans la salle d'audience (27). Ces deux messieurs s'empressèrent avec beaucoup de zèle à faire rendre à la lettre du roi les honneurs accoutumés qu'on refusait au commencement. Dans toutes les autres occasions qui se présentèrent de nous obliger, ils le firent avec des marques d'une cordialité sincère. Le père de la Breuille et moi allâmes ensemble leur rendre visite à leur séminaire, où ils nous reçurent avec beaucoup de charité et d'affection. La pauvre Mme Constance se servit de cette occasion pour me voir (28) ; elle avait donné de l'argent pour obtenir la permission de sortir et de vaquer à quelques affaires importantes à sa famille. Cette entrevue fut très sensible de part et d'autre et on ne peut pas être plus touché que je le fus de ses soupirs, de ses larmes et de sa misère, en rappelant sa grandeur passée. Elle demeura longtemps à genoux sans que je la puisse faire lever, les yeux baignés de larmes sans pouvoir me dire une parole. Enfin, l'ayant obligée de s'asseoir, elle me fit un long récit de l'état pitoyable où elle était réduite dans son esclavage et des circonstances affreuses qui l'accompagnaient.

Je ne rappellerai point ici les tourments qu'on lui fit souffrir après qu'on l'eut prise au commencement de la révolution, pour lui faire découvrir son argent et ses pierreries, ni l'extrémité où elle fut réduite durant les premières années de sa captivité pour ne vouloir pas obéir aux longues et continuelles poursuites du prince. Elle m'avoua cependant que depuis trois ans, elle ressentait une protection plus particulière [38 - 191v°] de la providence qui l'avait délivrée de ces violentes attaques, et que le prince lui avait plusieurs fois marqué par son procédé qu'il était fort changé à son égard. Ensuite, elle me représenta sa grande pauvreté, n'ayant pour subsister avec son fils (29) que l'aumône que nous lui envoyons tous les ans et ce qu'elle pouvait gagner à la sueur de son front ; que le prince dont elle était esclave l'avait logée dans une cabane vis-à-vis du petit palais où il demeurait, que son occupation était de recevoir les présents qu'on lui apportait quand on lui présentait des requêtes et des mémoires ; qu'elle n'en pouvait sortir non pas même pour aller à l'église qu'en donnant de l'argent ou des présents, à moins que de s'exposer à être cruellement fustigée, ce qui lui était arrivé plusieurs fois jusqu'à perdre la parole. Elle me demanda ensuite (30) ce qu'étaient devenus les effets que feu M. Constance avait envoyé en France à la Royale Compagnie et qu'il m'avait si fort recommandé (31) ; que tout le monde savait ce qu'il avait fait pour la religion et pour la France, et la causse de sa mort. Je n'ajouterai point ici plusieurs autres choses très touchantes qu'elle me raconte fort en détail, mais surtout la confiance qu'elle avait en la bonté du roi ; qu'elle espérait toujours que Sa Majesté jetterait les yeux de sa piété royale sur la veuve et le fils de M. Constance devenus esclaves des Siamois. Enfin, elle me dit que sa mère et sa grand-mère n'avaient guère moins souffert qu'elle depuis leur esclavage, mais que sa sœur (32) souffrait encore tout ce que la brutalité et la rage d'un tyran barbare peut faire sentir quand on a résisté avec fermeté à ses infâmes désirs. Elle me confirma tout ce qu'elle avait écrit à Bengale au père de la Breuille l'année précédente et dont voici les termes :

De Siam, le 1er janvier 1696.

Mon Révérend Père,

J'ai eu une rude persécution à souffrir de la part du [39 - 192r°] prince et je n'en suis sortie que par une particulière protection du Ciel. La veille du 4 août, veille de l'Assomption de la sainte Vierge, le prince envoya ordre à ma sœur de se rendre au palais ; nous ne doutions pas que ce ne fût à un mauvais dessein, car les païens ne portent nul respect aux filles chrétiennes. Ma sœur, fortifiée de la grâce de Dieu, refusa d'obéir, s'excusant sur quelque incommodité. Le prince fut si indigné de ce refus qu'il ordonna sur-le-champ qu'on la fît mourir sous les coups. La violence des bourreaux fut si cruelle que peu s'en fallut qu'elle n'expirât ; elle tomba évanouie et si elle n'est pas morte, c'est que Dieu la réservait à de plus grand combats.

Le tyran, persuadé que ma sœur, qui n'a pas encore seize ans, ne refusait d'aller au palais que parce qu'elle ne voulait pas consentir à ses intentions brutales, jugea dans cette occasion comme dans les autres lorsque les filles chrétiennes qu'il retient esclaves ne veulent pas lui obéir, il jugea, dis-je, que je lui inspirais ces sentiments. C'est pourquoi le lendemain, il nous fit appeler toutes au palais, on nous fit plusieurs questions auxquelles je répondis le plus honnêtement qu'il me fut possible, insistant particulièrement sur ce qu'il y avait longtemps que je n'avais parlé à ma sœur. Enfin, à force de prières et surtout d'argent et de présents qu'on fit aux mandarins qui nous interrogeaient selon la barbare coutume des Siamois, le prince parut content de ma conduite, mais sa rage augmenta contre mon innocente sœur. Il donna de nouveaux ordres qu'on la fît fouetter tous les jours jusqu'à ce qu'elle mourût. Ce martyre dura un mois et il fut si cruel que les os et les côtes lui paraissaient à découvert, et ses yeux étaient tellement enflés et hors de la tête qu'elle ne pouvait plus voir. Les dames du palais joignirent leurs insultes aux supplices des bourreaux, et comme si le courage et la fermeté de cette innocente victime eussent fait un outrage à leur lâcheté et à leurs crimes, elles la chargèrent de soufflets et de coups de pied pour venger, disaient-elles, le mépris qu'elle [40 - 192v°] faisait du prince. La princesse mère, quelque outrée qu'elle parût de la constance que ma sœur faisait paraître à résister à son fils, eut pitié d'elle sur le récit qu'on lui fit de l'état déplorable où elle était réduite. Elle ne pouvait comprendre qu'une fille de seize ans pût tenir si longtemps contre tant d'outrages et de tourments. Il est vrai que la fermeté de ma sœur fut extraordinaire ; non seulement elle souffrait ces supplices avec patience et avec résignation, mais elle consolait ma mère avec des paroles pleines de zèle et de foi, l'assurant que Dieu était avec elle au milieu de ces violents combats, qu'il ne l'abandonnerait pas. Ma mère avait le cœur si serré qu'elle ne pouvait parler à ma sœur pour la consoler, ainsi, pour ne lui pas faire de peine, elle se retirait dans une chambre voisine, où elle entendait cependant avec une douleur inexplicable les cris de sa fille et le bruit des coups qu'on déchargeait sur elle. Après qu'on eut exercé durant quinze ou vingt jours ce cruel supplice, nous nous attendions tous les matins à recevoir les nouvelles de sa mort pour nous réjouir de sa glorieuse victoire, parce qu'en mourant pour une si sainte cause, nous ne pouvions pas douter de son bonheur.

Ma mère cependant n'épargnait rien pour sauver sa fille ; elle donnait de l'argent aux bourreaux pour la traiter plus doucement, elle faisait des présents à la princesse femme du prince pour qu'elle sauvât la vie de ma sœur, je fis de même de mon côté, persuadée que le prince étant revenu une fois de sa passion pour ma sœur, je n'aurais aussi rien à craindre, quoique je m'aperçoive tous les jours qu'il conserve des sentiments qui me pourraient devenir funestes. Pourvu que la volonté de Dieu s'accomplisse, je serai contente. Enfin, voyant toutes nos précautions et nos peines inutiles, nous eûmes recours à la mère du prince qui est toute puissante sur son esprit. Elle ne put rien gagner à la première ni à la seconde sollicitation. Le prince résista toujours et ne se rendit qu'aux instantes prières que sa mère lui fit pour la troisième fois. Il accorda la vie à ma sœur, [41 - 193r°] et en même temps la condamna à passer le reste de ses jours dans un jardin fermé de toutes parts, chargée de cinq pesantes chaînes, avec des menottes de bois aux pieds et aux mains. Cette innocente est si accablée qu'elle ne peut se remuer, on ne saurait la voir sans être pénétré de douleur. Dieu lui donna la force et la persévérance jusqu'à la fin.

Mme Constance m'ajouta que le prince ne désespérait point encore de gagner sa sœur et qu'il la tenait toujours dans le même état. Cette sainte fille me le fit savoir elle-même en me demandant l'aumône par un billet qu'elle m'envoya de sa prison.

Avant que de quitter Mme Constance, je lui demandai qu'elle me dît sincèrement de quelle somme elle aurait besoin pour son entretien et pour celui de son fils. Deux cents écus suffisent pour l'un et pour l'autre, me répliqua-t-elle, mon père, avec mon travail. Il n'en faut pas tant pour nous nourrir, mais il en faudrait beaucoup davantage pour soutenir la dureté de notre captivité, et nous soulager à force de présents de la contrainte cruelle où nous vivons. Je l'assurai que tous nos missionnaires manqueraient plutôt du nécessaire que de la laisser souffrir, et que nous augmenterions autant que nous le pourrions les marques de notre reconnaissance. Dans cette occasion, je me défis de toutes les curiosités qu'on m'avait données en France pour nos missions, et je ne crus pas les pouvoir plus utilement employer selon l'intention de nos bienfaiteurs que pour des personnes d'un aussi grand mérite devant Dieu et devant les hommes.

J'avais vu trois ou quatre fois auparavant le petit Georges Phaulkon, fils unique de M. et de Mme Constance. Il n'avait alors que quatorze ans et il me parut fort bien fait, plein de douceur et assez grand pour son âge. Il demeure chez nos pères au bandel (33) des Portugais qui l'élèvent avec tout le soin et l'affection que son père à mérités de toute notre Compagnie.

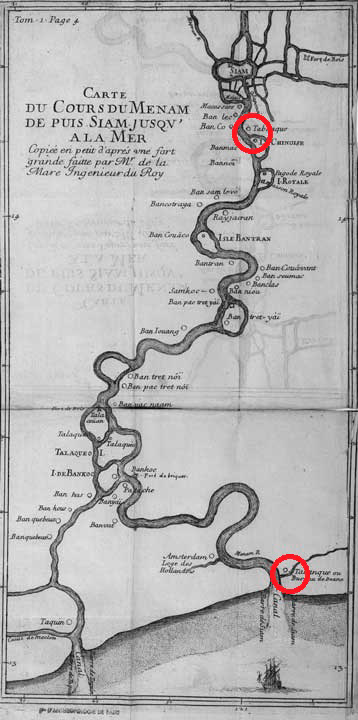

[42 - 193v°] Je demeurai très peu de jours à Siam, parce que j'étais pressé par la saison ; j'eus mon audience de congé le [ ] (34) et dans cette occasion, le roi de Siam, pour me marquer une bonté toute particulière, me fit voir ses quatre enfants qui parurent à la fenêtre où il était. L'aîné, qu'on appelle le prince, âgé d'environ 40 ans (35), était derrière son père ; les autres étaient devant, le fils de la reine, fille du feu roi de Siam que Phetracha épousa après avoir pris possession de la Couronne, était le plus avancé vers nous. Il nous parut fort aimable et d'une physionomie douce, vive et spirituelle. Dans cette audience, le roi de Siam me chargea de porter sa réponse royale en France, qu'on me remettrait en sortant de ses royaumes, ne doutant pas que pour reconnaître cette marque de confiance, je ne prisse toutes les mesures convenables à la faire recevoir comme elle le méritait. En sortant de l'audience, je fus conduit à la tabanque (36), à deux lieues de Siam, où l'on m'apporta quelques présents que le roi de Siam m'envoya, quoique je ne lui en eusse présenté aucun.

Au reste, je repartis par la même route que nous avions tenue en venant à Siam, et on y fit servir les mêmes équipages avec les mêmes cérémonies jusqu'à Mergui. Nous fûmes heureux d'arriver précisément, car si nous eussions différé deux jour, M. de la Roche, qui était revenu pour nous prendre, avait ordre de repartir le lendemain. Quand je fus arrivé à bord, les Siamois apportèrent la lettre royale en grande cérémonie (37), et le jour suivant, nous mîmes à la voile pour nous rendre à Pondichéry sur la côte de Coromandel.

En arrivant à Pondichéry, nous trouvâmes [43 - 194r°] les Français rétablis dans la forteresse, tandis que les Hollandais occupaient tous les dehors. Comme ils ne laissent passer aucune occasion dont ils ne prennent avantage, surtout quand il y va de leur intérêt et de leur gloire, ils prolongèrent la conclusion du traité aussi longtemps que les vaisseaux du roi furent à la rade, parce qu'ils levaient les droits de toutes les provisions qui entraient dans Pondichéry, et nous enveloppaient de toutes parts comme pour nous garder. Le gouverneur que les Hollandais entretenaient à Pondichéry était suisse de nation. Dans toute sa conduite, il parut un homme de bon sens, honnête, obligeant, désintéressé et extrêmement attaché au service de ses maîtres.

L'église et la maison que nous avions bâties à Pondichéry nous furent rendues en fort mauvais état. Comme les Hollandais y avaient placé un corps de garde, nous trouvâmes tous les planchers et la terrasse à demi enfoncés, et qui menaçaient de ruine ; ainsi il faudra pour la rendre logeable la rétablir presque entière. Avant qu'on en partisse, nos pères y avaient déjà une école pour les enfants des Français et des Portugais établis dans les Indes, et nous avions près d'une vingtaine de pensionnaires. La résidence de Pondichéry était composée de jésuites dont quatre étaient prêtres, savoir le père de la Breuille, supérieur de la mission, le père Dolu, chargé de l'instruction des Malabares, le père Mauduist (38) et le père Martin. Ces deux derniers sont entrés sur la fin de l'année 1699 dans les terres où ils y vivent à la manière des pénitents du pays. Dieu a béni cette résolution héroïque de plusieurs grâces particulière comme nous le verrons en détail en parlant de la mission de Maduré.

[44 - 194v°] Peu de temps après notre arrivée à Pondichéry, M. Des Augiers, commandant de l'escadre, songea à envoyer un vaisseau du roi en France, tandis que les deux autres iraient à Surate. Le sort dont le Conseil décida tomba sur la Zélande, commandée par M. le chevalier de Modène. Cet officier à qui je serai obligé toute ma vie à cause des bontés qu'il a eues pour moi durant toute la longue traversée que je fis dans son vaisseau était alors dans une maison de campagne à demi-lieue de Pondichéry. Il ne faisait que sortir d'une longue et dangereuse maladie, il avait toutes les peines du monde à se remettre. Le séjour qu'il fit à terre pour le rétablissement de ses forces lui donna occasion de faire voir sa générosité et le désintéressement qui sied si bien à la noblesse française, surtout dans les pays étrangers où l'on ne voit les officiers du roi qu'en passant. M. le chevalier de Modène, tandis qu'il fut à terre, tint toujours table ouverte et servie très délicatement. Cette manière honorable et dont on n'avait guère vu d'exemples dans les Indes donna une grande idée de la politesse et de la libéralité des Français.

Le Zélande partit de Pondichéry le 14 septembre de la même année 1699 et revint en France par une route nouvelle. Il est vrai que partant dans la saison de septembre, nous ne pouvions guère prendre un autre chemin. Si on doit juger par un seul voyage de la commodité et de l'avantage des saisons pour revenir des Indes en France, je ne balancerais pas à préférer celle de septembre et d'octobre à la saison de janvier [45 - 195r°] et de février que prennent ordinairement nos vaisseaux, aussi bien que ceux des Anglais et des Hollandais quand ils partent pour l'Europe, car les vents nous furent presque toujours favorables, le temps beau, nous n'eûmes de la pluie que vers la ligne. D'ailleurs, l'île de Mascarin (39) où nos Français ont un bel établissement et l'île de Sainte-Hélène où nous relâchâmes conservèrent beaucoup la santé de nos équipages. Si notre vaisseau eût été bon voilier et qu'on n'eût pas appréhender la pourriture du gouvernail déjà endommagé, on fût arrivé en France avant la fin du mois de février, mais la crainte de perdre le gouvernail aux coups de vent qu'on trouve en abondance aux terres de France, le peu de monde qu'on avait pour faire la manœuvre obligèrent M. le chevalier de Modène et son Conseil à passer par la Martinique, d'où nous arrivâmes en France au mois de mai [1700].

Fin de la relation du père Tachard

NOTES

1 - Jean-Baptiste Martin, sans aucun lien de parenté avec François Martin. ⇑

2 - Rappelé en France par la Compagnie, Louis-Estienne de Pilavoine (1644-1720) était directeur général du comptoir de Surate depuis 1685. ⇑

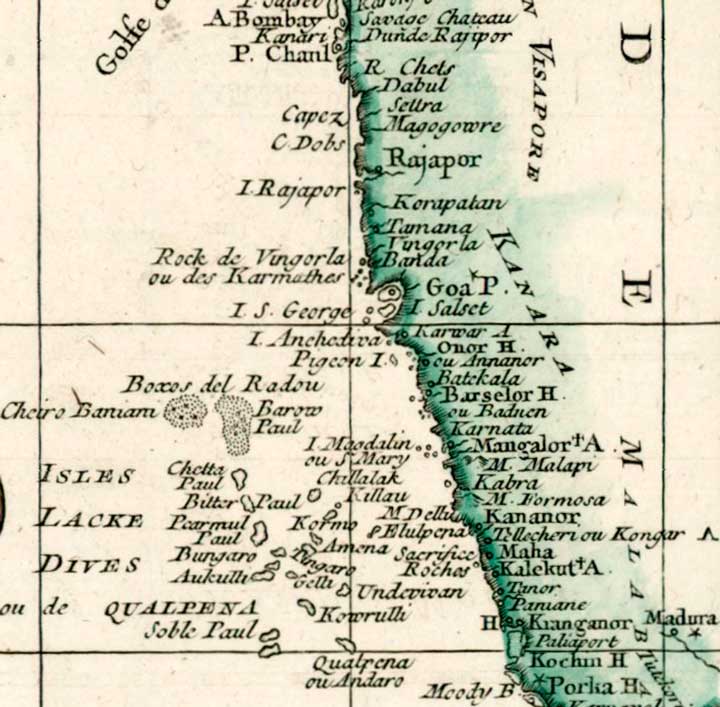

3 - Les Isleos Queimados des Portugais (Îles Brûlées en français), que les Anglais appelaient Vingorla (Vengurla) Rocks, sont des petites îles situées à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Goa.

Carte des côtes de Perse, Guzarat et Malabar. Jacques Nicolas Bellin, 1740.

Carte des côtes de Perse, Guzarat et Malabar. Jacques Nicolas Bellin, 1740.

Détail de la carte des côtes de Perse, Guzarat et Malabar. Jacques Nicolas Bellin, 1740. ⇑

Détail de la carte des côtes de Perse, Guzarat et Malabar. Jacques Nicolas Bellin, 1740. ⇑

4 - Paul Kaeppelin relate ainsi cette bataille navale : C'est le 6 au soir qu'il [Serquigny] découvrit les huit vaisseaux hollandais, rangeant la côte. Le combat eut lieu le lendemain, 7 mars 1696, par le travers des îles Brûlées ; ce ne fut qu'une canonnade, assez longue mais sans effet décisif. L'écrivain du Faucon assure que les ennemis se replièrent et que les Français les poursuivirent quelque temps, mais le rapport de Serquigny porte simplement qu'après l'engagement du 7, le Conseil de guerre, dans la crainte que l'escadre ne dût démâtée ou désagréée par des forces supérieures, décida de ne pas recommencer la bataille et de retourner à Surate pour y terminer les affaire de la Compagnie. Ce n'est pas là l'attitude d'une flotte victorieuse ; les Hollandais restaient en tout cas maîtres de la mer. Kaeppelin ajoute en note qu'il n'y eut que 6 ou 7 Français blessés ou tués. (La Compagnie des Indes orientales et François Martin, 1908, pp. 328-329). ⇑

5 - Après la prise de Pondichéry en 1693, les mers étaient sous le contrôle des Hollandais, et trois navires de la Compagnie française, le Postillon, l'Écueil et le Gaillard furent contraints de se réfugier dans le Gange pour éviter d'être pris avec leur cargaison. Le Postillon parvint en 1698 à déjouer la vigilance des Hollandais et put regagner la France, mais l'Écueil et Gaillard continuèrent à pourrir dans le fleuve où ils s'étaient mis à l'abri presque cinq ans auparavant. La mission première de Serquigny, avant même de combattre des navires ennemis, était de ramener en France les deux vaisseaux captifs et leur précieuse cargaison. ⇑

6 - Le Gaillard put tout de même être réparé et ramené en France par l'escadre Des Augiers, partie de France au début de 1698. Quand à l'Écueil, il était trop endommagé, sa carrière était terminée ; dans le courant de l'année 1699, Deslandes le fit dépecer, conserver les bois qui étaient encore bons « et porter à la cuisine ceux qui ne pouvaient servir ». (Julien Sottas, Histoire de la Compagnie Royale des Indes Orientales, 1905, p. 391). ⇑

7 - Julien Sottas écrit (op. cit., p. 388) : On n'eut jamais aucune nouvelle de ce navire ; on supposa qu'il s'était perdu au milieu des îles Maldives. ⇑

8 - Dominique Turpin (1672-1740). Il était encore novice quand il s'embarqua la première fois pour les Indes. Bientôt capturé par les Hollandais, à la prise de Pondichéry le 6 septembre 1693, il fut transporté en Europe. À son retour aux Indes, il fut envoyé à Chandernagor. Encore simple scolastique, il exposa son cas au père général qui approuva son désir de commencer sans retard l'étude de la théologie au scolasticat de la Compagnie à Goa. Il se plaignait en effet que les pères Tachard et de la Breuille lui refusaient la permission d'aller à Goa ; en conséquence, il demandait la permission d'aller au Maduré rejoindre son cher père Bouchet qu'il connaissait depuis son enfance. Ses études finies et devenu prêtre, nous le trouvons à Pondichéry en 1703, travaillant à la conversion des païens. Il s'y dépensa toute sa vie, et non sans succès. Il y mourut le 2 juillet 1740. (Léon Besse, Liste alphabétique des missionnaires du Carnatic de la Compagnie de Jésus au XVIIIe siècle, Revue historique de l'Inde française, volume 2, 1918, p. 238). ⇑

9 - Sans doute deux sanganiens On trouve dans L'Histoire générale des voyages de l'abbé Prévost (1751, IX, pp. 47-48) l'explication suivante : Le pays des Sanganiens se trouve situé entre la Perse à l'Occident, et l'Indoustan à l'Orient. Ces peuples, livrés presque uniquement à la piraterie, ne vivent que des prises qu'il font sur mer. Ils croisent depuis Ormuz jusqu'au golfe de Cambaye et sur les côtes du Malabar, suivant qu'ils y sont attirés par l'espoir du butin. Leurs vaisseaux ne paraissent pas forts, mais étant bon voiliers, il leur arrive rarement d'être pris, parce qu'ils se retirent lorsqu'ils se croient les plus faibles. ⇑

10 - Tachard n'indique pas la date de son arrivée au Bengale. D'après ses indications, on peut penser que c'était vers le fin juin - début juillet 1996. ⇑

11 - C'est un gros bâteau flamand ou une espèce de petite flûte. (Nicolas Aubin, Dictionnaire de marine, 1736, p. 134). ⇑

12 - Faucher, né en 1675, était le capitaine du Gaillard qui s'était réfugié dans le Gange en mars 1693 pour échapper au Hollandais et y était resté près de 5 ans. ⇑

13 - Tachard, dans sa relation, était resté muet sur cet épisode. On en trouve des éléments dans les Mémoires de François Martin (III, pp. 184 et suiv.). Les envoyés du roi de Siam étaient arrivés à Pondichéry le 21 janvier 1692 : L'envoyé était un Vincent Pinheiro, natif de Siam, mais chrétien ; il avait été l'interprète de MM. des Missions et ensuite de la Compagnie ; le roi de Siam l'avait élevé à la dignité de … [Ok-luang Warawathi : ออกหลวงวรวาที] pour autoriser son envoi ; deux mandarins pour adjoints et quelques valets. Il avait été envoyé sur le retour à Siam des gens de cette nation que le révérend père Tachard avait laissé en Bengale et qui y étaient passés depuis. Ces gens avaient été chargés d'une lettre pour le barcalon, que le révérend père avait écrite, où il marquait qu'il était chargé d'une lettre de notre Saint-Père le pape pour le roi défunt et une autre du roi pour le même prince, qu'elles avaient été écrites avant que l'on eût appris sa mort, qu'il les avait conservées pour les remettre au roi à présent régnant lorsqu'il trouverait une occasion et sûreté de passer à Siam. (…) Les envoyés étaient chargés de la réponse du barcalon pour Sa Révérence ; elle fut portée le 22 à leur maison en cérémonie, elle commençait en accusant la réception de la lettre du père, elle passait ensuite sur la conduite de feu M. Constance et du mauvais usage qu'il avait fait des biens de la Couronne, de là sur la conduite des Français depuis la mort du défunt roi, de l'inobservation du traité, de la douceur qu'ils prétendaient avoir usé à l'égard des Français restés à Siam après le départ de M. Desfarges, coupables de mort suivant les lois du royaume pour le manque de parole de leur général. (…) Le barcalon s'étendait après sur la situation du royaume qui n'appréhendait pas les Français, cependant que le roi était pourtant disposé à renouer l'intelligence entre les deux nations, si la France y souhaitait entendre, par le rétablissement des affaires pour la religion et le commerce, suivant les traités de l'ordre du roi défunt. Le père Tachard était invité ensuite de passer à Siam avec les lettres dont il était porteur et des assurances qu'elles y seraient reçues avec l'honneur qu'on leur devait, sûreté pour sa personne et les gens de la Compagnie qui passeraient avec lui pour liquider les comptes qu'on avait avec les facteurs des magasins du roi (et que Vincent Pinheiro et les autres mandarins avaient été envoyés pour les accompagner). (…) On ne répondit pour lors rien de positif à Vincent Pinheiro et aux mandarins ; on leur marqua seulement que nous étions dans toute la disposition de contribuer à renouer l'intelligence avec eux, étant persuadés que le roi de Siam ferait justice sur toutes les prétentions des Français, que nous attendions des vaisseaux de France et des ordres, qu'il n'était pas à propos aussi que le père Tachard et les personnes qui l'accompagnaient s'embarquassent sur un navire étranger, outre qu'il n'y avait pas de sûreté pour eux. On sait que les attaques des Hollandais et la prise de Pondichéry en 1693 empêchèrent Tachard de répondre à l'invitation – très froide – de Phetracha. ⇑

14 - Le Maure était un certain Igin Mahomet. (Lettre du barcalon à Tachard, Launay, Histoire de la Mission de Siam, 1920, II, p. 7). ⇑

15 - Tachard glisse très vite sur les trois mois qu'il passa à Mergui entre février et avril 1697 et sur les couleuvres que lui fit avaler Kosapan, devenu barcalon, principal ministre de l'usurpateur Phetracha après le coup d'État de 1688. De toute évidence, et malgré l'intercession des missionnaires et du père Ferreux, le jésuite était persona non grata dans le royaume. Pour justifier son refus de le recevoir, Kosapan mit en avant quelques raisons rapportées dans le Journal de la Mission (Launay, Histoire de la Mission de Siam, 1920, II, pp. 6 et suiv.), – Que ce pouvait être là une ambassade des pères de la Compagnie, ou peut-être du pape ; que si c'était une ambassade du roi de France, elle viendrait avec la magnificence ordinaire de ce grand monarque. – Qu'il n'amenait personne de la Compagnie royale, que le roi de France aimait et protégeait tant. – Qu'il n'écrivait rien au sujet des ouvrages que le défunt roi de Siam avait prié la Compagnie de lui faire faire. – Qu'il ne disait pas avoir amené avec lui les jeunes Siamois qui étaient en France pour y apprendre les arts, et qu'on avait écrit de renvoyer. Le Journal rapportait même que Kosapan aurait dit plus d'une fois familièrement à François Pinheiro : Je connais qui est le père Tachard, et vous-même, ne le connaissez-vous pas ? et quelle sorte d'homme est-ce ? Qui peut se fier à lui ? Tachard répondit à ce refus par une lettre très sèche du 26 mars 1697 : Je suis venu à Mergui sur les assurances réitérées dans vos lettres, de la part du roi de Siam votre maître, que je pouvais venir dans ses ports et traiter avec vous de rétablir l'amitié royale. À peine me suis-je rendu avec la lettre du roi de France pour le feu roi de Siam, son bon ami, que vous m'écrivez de m'en retourner sur mes pas. (…) L'injure et la confusion que vous me faites à la vue des nations de cet Orient retombent entièrement sur votre front ; car je vous demande lequel des deux est déshonoré, ou celui qui se laisse tromper une fois sur la parole d'un roi qu'un ministre lui donne avec toutes les marques de sa charge, ou le ministre lui-même qui ose engager ainsi la parole de son roi ? Les relations diplomatiques entre la France et le Siam semblaient bel et bien rompues. ⇑

16 - André Deslandes-Boureau, gendre de François Martin et gouverneur pour la Compagnie des Indes du royaume de Bengale. ⇑

17 - Stefan Halikowski-Smith (Between Illusion and Reality: Two Late Seventeenth Century Missions to Southeast Asia, MRTS 556, 2019, p. 168 note 389) suggère qu'il pourrait s'agir de Shobha Singh, un petit dignitaire de Midnapur, dans l'ouest du Bengale, qui se révolta contre son prince à Bardhaman. Bien que Shobba soit mort en 1686, la rébellion continua, menée par son oncle Raja Maha Singh, qui profita du mécontentement des guerriers afghans sous Rahim Khan pour semer le chaos dans le nord du Bengale. ⇑

18 - Les traités de Ryswick signés les 20 et 21 septembre 1697 mettaient fin à la Guerre de la Ligue d'Augsbourg qui opposait depuis 1688 Louis XIV et ses alliés Ottomans, Irlandais et Écossais à une puissante coalition menée par l'Anglo-Néerlandais Guillaume III, l'empereur du Saint-Empire romain germanique Léopold Ier, le roi d'Espagne Charles II, Victor-Amédée II de Savoie et de nombreux princes du Saint-Empire romain germanique. ⇑

19 - Lundi 25 août 1698. ⇑

20 - Partie de France au début de l'année 1698, l'escadre du chevalier Des Augiers comprenait quatre navires : le Bon, commandé par Des Augiers, l'Indien, commandé par M. de Pradines, la Zélande commandée par le comte de Modène, et le Castricum commandée par M. de la Roche-Herculle. Elle avait pour mission de rétablir les comptoirs français aux Indes orientales, de reprendre possession de Pondichéry, rendu aux Français par les traités de Riswyck, et d'essayer de prendre Mergui. L'escadre se porta d'abord au Bengale et elle arriva à Balassor le 20 août 1698. [quelques jours plus tôt que ce qu'indique Tachard]. Cédant aux suggestions du père Tachard, qui poursuivait toujours ses desseins sur le Siam, Des Augiers laissa partir ce père pour Mergui sur le Castricum ; lui-même alla hiverner avec le Bon, l'Indien et la Zélande aux îles Négrailles, où l'Indien se perdit. Le 4 décembre, le Bon et la Zélande étaient de retour à Balassor avec des équipages décimés et épuisés ; le Castricum arrivait le 14, ayant laissé le père Tachard à Mergui. (Julien Sottas, op. cit., p. 391). ⇑

21 - Jean-François Fouquet (ou Foucquet, 1665-1741), jésuite qui deviendra évêque in partibus infidelium d'Éleuthéropolis (Beth Guvrin) est surtout connu pour ses mésaventures avec Jean Hou, un Chinois de Canton qu'il avait amené en France pour lui servir de secrétaire et compiler l'impressionnante bibliothèque de 4 000 volumes amassés pendant les 23 ans qu'il avait passés en Chine. Très vite, le Chinois parut être sujet à des troubles mentaux, multipliant les excentricités, les extravagances, les provocations et les fugues. Henri Cordier publia dans la Revue de l'Extrême-Orient (I, 1883, pp. 384-422) un savoureux Récit fidèle de ce qui regarde le Chinois nommé Jean Hou que le père jésuite amena de la Chine en France dans l'année 1722 sur le Prince de Conti, vaisseau appartenant à la Compagnie des Indes. On sourit souvent en lisant les incongruités de cette tête mal timbrée : En certains endroits, sentant du froid, il s'avisa de mettre bas et culottes et caleçons. Puis se tenant debout et relevant par derrière son justaucorps et sa chemise, il se chauffait ainsi au feu du foyer, en présence de quiconque se trouvait là (p. 394). Choc des cultures qui inspira à Voltaire un article mordant de son Dictionnaire philosophique : Anecdote singulière sur le père Fouquet, ci-devant jésuite. ⇑

22 - De la Roche-Hercule, ou Herculle, était commandant du Castricum. ⇑

23 - Tachard ne se contentait pas d'apporter une lettre à Phetracha. Il était également chargé par Des Augiers, selon les instructions officielles de Louis XIV, d'annoncer la venue prochaine d'une escadre française et de demander aux Siamois la remise de Mergui, qui avait été concédé aux Français par un traité signé avant le coup d'État de 1688. Bien évidemment, cette demande était vouée à l'échec. On lit dans des Mémoires sur la Compagnie des Indes orientales, 1642 à 1720, conservés sous forme de manuscrits à la Bibliothèque Nationale sous la cote BN Ms Fr 6231 : Le père Tachard et la Breuille ont eu bien de la peine à rendre au roi de Siam la lettre du roi. Les Siamois ne veulent céder Mergui ni autre poste. Pendant le voyage du Castricum à Balassor, les Siamois avaient bouché la barre du port de Mergui avec des arbres, élevé quelques fortifications et une garnison. Le roi de Siam s'est contenté de dire qu'il fait réponse à la lettre de Sa Majesté, ne veut s'expliquer avec les pères, écrit au roi qu'il serait à propos de renouveler les anciens traités faits avec son prédécesseur, qu'il traitera avec un employé de la Compagnie, mais que le père Tachard lui est suspect, et qu'il ne traitera point avec lui (f° 24r°). Paul Kaeppelin écrit : D'après Des Augiers, le père Tachard était personnellement odieux au roi et au barcalon, qui lui imputaient la tentative militaire de 1687 ; aussi sa démarche ne pouvait qu'être absolument stérile. « Si j'avais été informé, en arrivant aux Indes de ce que j'ai appris depuis, je me serais bien gardé de me servir de ce père et de l'envoyer à Siam. » (Des Augiers à Pontchartrain, 12 septembre 1699, AM b4/20, f° 282). Et Des Augiers ajoute que, dans les deux audiences, qu'après « bien des retardements et même des déboires de la part des ministres », le religieux avait fini par obtenir du roi, il n'osa jamais lui parler de Mergui, objet essentiel de sa mission. (Op. cit. p. 447). ⇑

24 - L'Upthut (อุปทูต : second ambassadeur) Ok-luang Calayanaracha Maïtri (ออกหลวงกัลยาราชไมตรี).

Okluang Kanlaya Rachamaïtri, connu en France sous le nom de Uppathut (อุปทูต : second ambassadeur).

Okluang Kanlaya Rachamaïtri, connu en France sous le nom de Uppathut (อุปทูต : second ambassadeur).

Ooc, Loüang Calayanaraa Tchamaïtrioupathoud. Premier adjoint de l'Ambassadeur de Siam envoyé au Roy, homme âgé et qui a beaucoup d'Esprit. Il a été Ambassadeur du Roy de Siam avec l'Empereur de la Chine, et s'acquita fort bien de cette Ambassade. Ces Ambassadeurs partirent de Siam le 22 décembre 1685.Sur les trois heures du matin dans le Vaisseau du Roy nommé l'Oiseau,commandé par Mr. De Vaudricourt. Dessiné sur le naturel. A Paris, Chez Nolin, rue St. Jacques, à l'Enseigne de la Place des Victoires. Avec Privilège du Roy. ⇑

25 - La dépense était d'autant moins grande que c'était toujours les mêmes maisons qu'on démontait après le passage de l'ambassade et qu'on remontait un peu plus loin sur le chemin, comme l'avait remarqué le chevalier de Forbin : Les maisons de cannes qu'on avait bâties sur la route étaient mouvantes. Dès que l'ambassadeur et sa suite en étaient sortis, on les démontait ; celles de la dînée servaient pour la dînée du lendemain, et celles de la couchée pour la couchée du jour d'après. (Mémoires du comte de Forbin, 1730, I, p. 102). ⇑

26 - La Loubère confirme ce fait : Un ambassadeur par tout l'Orient n'est autre chose qu'un messager de roi : il ne représente point son maître. On l'honore peu à comparaison des respects qu'on rend à la lettre de créance dont il est porteur. (Du royaume de Siam, 1691, I, p. 415-416). ⇑

27 - Une lettre du père Braud aux directeurs du séminaire des Missions Étrangères datée du 9 juin 1699 confirme ce point : J'avais été, avec M. Jarossier et le frère Moricet, pendant l'audience, assis dans une des salles peu éloignées, parmi les mandarins du second ordre, car on ne nous accorda pas d'aller devant le roi, quoique le père le souhaitât très fort et l'eût demandé plus opiniâtrement si je ne m'y fussse opposé. (Launay, op. cit., II, p. 27). Ce long document rapporte par ailleurs les innombrables pourparlers, conflits et contestations qui, dans un climat d'hostilité manifeste entre Tachard et le barcalon Kosapan, précédèrent la réception de la lettre de Louis XIV, et sur lesquels le jésuite ne dit mot dans sa relation. Dans une autre lettre datée du 4 février 1699, après le départ du père Tachard, Gabriel Braud tire une conclusion très désabusée des résultats de cette dernière tentative pour renouer les liens entre le Siam et la France : Nous voilà dont à peu près comme nous étions auparavant ; on n'a pu parler de rien. (…) Si on voulait véritablement un accommodement avec les Siamois, pour le bien de la religion, il faudrait remettre toutes choses entre les mains de MM. les directeurs de la Royale Compagnie des Indes ; ce sont des gens propres pour cela. Les Siamois ne veulent que des personnes qui traitent de commerce. Si le révérend père [Tachard] revient encore ici tout seul, j'ai de la peine à croire que les choses prennent un meilleur tout ; ce sera encore à recommencer. (Launay, op. cit., II, p. 29-30). Et dans une lettre à Braud du 14 juin 1699, Tachard partage le même constat : Les Siamois ne veulent point des Français, je le sais de bonne part. Nous en avons déjà tant avalé qu'il ne faut pas s'exposer à de nouvelles confusions. (Launay, op. cit., II, p. 31). ⇑

28 - Maria Guyomar de Pinha (nom souvent francisé en Marie Guimard), la veuve de Phaulkon, que les Siamois appelaient Thao Thong Kip Ma (ท้าวทองกีบม้า), était fille d'un portugais des Indes et d'une japonaise. Elle fut sévèrement maltraitée après le coup d'État de 1688, puis affectée dans les cuisines royales dont elle devint surintendante. Elle vivait encore en 1717. ⇑

29 - Phaulkon et Marie Guimard avaient eu deux fils. Le cadet, prénommé Jean (João ou Juan), mourut au début de janvier 1688 à l'âge d'environ 4 ans. L'aîné, Georges, né vers 1683, mourut en 1709. ⇑

30 - Subtile et très jésuitique correction du père Tachard qui tentait là de s'exonérer de sa responsabilité dans l'affaire des marchandises envoyées en France par Phaulkon en 1687 et 1688. En effet, M. Constance avait donné procuration au jésuite pour représenter ses intérêts dans ces transactions financières. ⇑

31 - Les Archives Nationales de Paris conservent un carton de documents répertoriés sous la référence Colonies C1/26, qui contient, sous le titre Affaire Phaulkon les quelques 500 folios relatifs aux procès que les héritiers de M. Constance intentèrent à la Compagnie française des Indes Orientales entre 1700 et 1717. Phaulkon s'était intéressé auprès de Céberet pour 300 000 livres dans la Compagnie, et avait envoyé en France de nombreuses cargaisons qui furent vendues en deux fois en 1688, et rapportèrent l'une 53 622 livres et l'autre 58 027 livres et 11 sols. Le coup d'État de 1688 ayant interrompu les échanges commerciaux, ces sommes restèrent entre les mains de la Compagnie. Un jugement du 30 mars 1700 condamna la Compagnie à mettre sous séquestre le produit des ventes réalisées en 1688, et à verser à Mme Constance et à son fils Georges une rente annuelle de 3 000 livres (AN Col. C1/26 f° 164r°). Très vite, la Compagnie fit appel de ce jugement et cessa de payer la rente. Le 26 juin 1717, un arrêt du Conseil d'État confirmait le jugement de 1700, condamnait la Compagnie à payer 40 500 livres pour arrérages de la provision alimentaire qu’ils sont tenus de leur payer suivant ledit arrêt, ordonner qu‘ils continueront de payer ladite provision jusqu’à l’arrêt définitif, à quoi faire ils seront contraints par toutes voies dues et raisonnables, et même par corps, ordonner en outre que dans deux mois pour tout délai ils compteront avec lesdites veuves du produit des effets à eux remis par ledit feu sieur Phaulkon, ensemble des profits jusqu’au jour de son décès et des intérêts depuis ledit jour ; et qu’à faute de ce faire dans ledit temps, ils seront et demeureront condamnés à rendre et restituer aux dites veuves la somme de cent cinquante mille (150.000) livres avec les intérêts. (AN Col. C1/26 f° 239r°-239v°). Entre temps, Georges Phaulkon était mort, c'est sa veuve et son second mari, un certain sieur de Crouly, qui constituaient, avec Marie Guimar, les héritiers Phaulkon. ⇑

32 - C'est à notre connaissance la première fois – et la seule – qu'est fait mention d'une sœur de Mme Constance. ⇑

33 - Bandel était le nom de l'ancien établissement portugais au Bengale, à environ 4 km de Hooghly. Le mot serait une corruption du persan bandar, le quai, le port. Chaque nation établie à Ayutthaya disposait d'un quartier, appelé ban (บ้าน) en siamois. Les Portugais appelaient le leur bandel. (Source : Yule et Burnell, Hobson Jobson 1903, p. 58).

Plan de Siam publié dans la relation de l'ambassade de La Loubère. ⇑

Plan de Siam publié dans la relation de l'ambassade de La Loubère. ⇑

34 - Tachard n'indique pas la date. Selon Gabriel Braud, elle eut lieu le 4 février 1699, sept jours après la réception de Sa Révérence. (Launay, op. cit., II, p. 28). ⇑

35 - Sorasak ou Luang Sarasak (หลวงสรศักดิ์), qui règnera à la mort de son père sous le titre de Sanphet 8 (สรรเพชญ์ที่ ๘). Homme cruel, brutal et débauché, il reste surtout connu sous le surnom de Phra Chao Süa (พระเจ้าเสือ : le roi tigre). ⇑

36 - La tabanque, ou tabangue, était une sorte d'octroi, de poste douanier. Il y avait deux tabanques, l'une à l'embouchure du Chao Phraya, l'autre à quelques kilomètres avant d'arriver à Ayutthaya.

Emplacement des deux tabanques sur une carte publiée dans la relation de La Loubère.

Emplacement des deux tabanques sur une carte publiée dans la relation de La Loubère.

La tabanque.

La tabanque.

Tabanque : C'est une grande maison faite de claies de bambous sur le bord de la rivière de Siam où logeaient les ambassadeurs à la dînée ou à la couchée. (Gouache aquarellée, Bibliothèque Nationale, Hurel 313). ⇑

37 - Cette lettre, datée du dimanche, deuxième jour de la lune du troisième mois de l'an 2242 (1er février 1699), pleine de formules emphatiques et imagées à la manière siamoise, ne promet ni ne s'engage sur rien, mais rappelle diplomatiquement à Louis XIV que l'amitié implique la réciprocité : Comme le cœur est la source de la véritable amitié, et qu'il n'appartient qu'à lui seul de la faire briller et durer autant que le soleil et la lune, quand les cœurs semblables à l'or le plus pur et le plus excellent seront une fois solidement et constamment établis dans l'amitié royale, alors, si Votre Majesté souhaite quelque chose qui soit dans mon royaume et puisse contribuer à cette amitié royale, elle peut s'assurer qu'il lui sera accordé selon son désir et sa volonté, comme aussi supposé qu'à Siam on désire quelque chose qui soit en France et qui pareillement puisse contribuer à l'amitié royale, il est convenable que Votre Majesté l'accorde quand on le lui témoignera. (Launay, op. cit., II, p. 29). ⇑

38 - Voir troisième cahier, 1ère partie note 10 ⇑

39 - Aujourd'hui l'île de la Réunion. ⇑

5 octobre 2019