2ème partie.

Séjour des ambassadeurs à Ayutthaya - L'audience avec Phra Narai - Le comte de Forbin est contraint à demeurer à la cour du roi de Siam - Les manœuvres politiques de Phaulkon.

La barre de Siam n'est autre chose qu'un grand banc de vase formé par le dégorgement de la rivière, à deux lieues de son embouchure. Les eaux sont si basses en cet endroit, que dans les plus hautes marées, elles ne s'élèvent jamais au-delà de 12 à 13 pieds, ce qui est cause que les gros vaisseaux ne sauraient aller plus avant.

Dès que nous eûmes mouillé, je partis avec M. Le Vacher pour aller annoncer l'arrivée de M. l'ambassadeur dans les États du roi de Siam. La nuit nous prit à l'entrée de la rivière. Ce fleuve est un des plus considérables des Indes, il s'appelle Ménam, c'est-à-dire mère des eaux. La marée, qui est fort haute dans ce pays, devenant contraire, nous fûmes obligés de relâcher. Nous vîmes en abordant trois ou quatre petites maisons de cannes, couvertes de feuilles de palmier. M. Le Vacher me dit que c'était là où demeurait le gouverneur de la barre. Nous descendîmes de notre canot et nous trouvâmes dans l'une de ces maisons trois ou quatre hommes assis à terre sur leur cul, ruminant comme des bœufs, sans souliers, sans bas, sans chapeau, et n'ayant sur tout le corps qu'une simple toile dont ils couvraient leur nudité. Le reste de la maison était aussi pauvre qu'eux. Je n'y vis ni chaises, ni aucun meuble. Je demandai en entrant où était le gouverneur ; un de la troupe répondit : C'est moi.

Cette première vue rabattit beaucoup des idées que je m'étais formées de Siam ; cependant j'avais grand appétit, je demandai à manger. Ce bon gouverneur me présenta du riz, je lui demandai s'il n'avait pas autre chose à me donner, il me répondit amay (1), qui veut dire non.

C'est ainsi que nous fûmes régalés en abordant. Sur quoi je dirai franchement que j'ai été surpris plus d'une fois que l'abbé de Choisy et le père Tachard, qui ont fait le même voyage et qui ont vu les mêmes choses que moi, semblent s'être accordés pour donner au public, sur le royaume de Siam, des idées si brillantes et si peu conformes à la vérité. Il est vrai que n'y ayant demeuré que peu de mois, et M. Constance, premier ministre, ayant intérêt de les éblouir par les raisons que je dirai en son lieu, ils ne virent dans ce royaume que ce qu'il y avait de plus propre à imposer. Mais au bout du compte, il faut qu'ils aient été étrangement prévenus pour n'y avoir pas aperçu la misère qui se manifeste partout, à tel point qu'elle saute aux yeux et qu'il est impossible de ne la voir pas. Cela soit dit en passant. Revenons à notre voyage.

La marée étant devenue favorable, nous nous rembarquâmes et nous poursuivîmes notre route en remontant la rivière. Nous fîmes, pour le moins, 12 lieues sans voir ni château ni village, à la réserve de quelques malheureuses cabanes, comme celles de la barre. Pour nous achever, la pluie survint. Nous allâmes pourtant toujours, et nous arrivâmes à Bangkok sur les dix heures du soir.

Le gouverneur de cette place, turc de nation, et un peu mieux accommodé que celui de la barre, nous donna un assez mauvais souper à la turque. On nous servit du sorbec (2) pour toute boisson. Je m'accommodai assez mal de la nourriture et du breuvage, mais il fallut prendre patience. Le lendemain matin, M. le Vacher prit un balon, ce sont les bateaux du pays, et s'en alla à Siam annoncer l'arrivée de l'ambassadeur de France à la barre, et moi je rentrai dans le canot pour regagner notre vaisseau.

Avant de partir, je demandai au gouverneur, si, pour de l'argent, on ne pourrait point avoir des herbes, du fruit, et quelques autres rafraîchissements pour porter à bord. Il me répondit amay. Comme nos gens attendaient de mes nouvelles avec impatience, du plus loin qu'on me vit venir, on me demanda en criant si j'apportais avec moi de quoi rafraîchir l'équipage. Je répondis amay. Je ne rapporte, ajoutai-je, que des morsures de cousins (3), qui nous ont persécutés pendant toute notre course.

Nous fûmes cinq à six jours à l'ancre sans que personne parût. Au bout de ce temps, nous vîmes arriver à bord deux envoyés du roi de Siam, avec Mgr Laneau, vicaire apostolique et évêque de Métellopolis, et M. l'abbé de Lionne. Les envoyés firent compliment à M. l'ambassadeur de la part du roi et de la part de M. Constance. Peu après, les rafraîchissements commencèrent à venir, d'abord en petite quantité, mais ensuite fort abondamment, en sorte que les équipages ne manquèrent plus de poules, de canards, de vedels (4), et de toutes sortes de fruits des Indes, mais nous ne reçûmes que très peu d'herbes.

La cour fut quinze jours pour préparer l'entrée de M. l'ambassadeur. Elle fut ordonnée de la manière suivante : on fit bâtir sur le bord de la rivière, de distance en distance, quelques maisons de cannes doublées de grosses toiles peintes. Comme les vaisseaux du roi ne pouvaient remonter la rivière, la barre ne donnant pas assez d'eau pour passer, on prépara des bâtiments propres au transport.

La première entrée dans la rivière fut sans cérémonie, à la réserve de quelques mandarins qui étaient venus recevoir Son Excellence et qui avaient ordre de l'accompagner. Nous fûmes bien quinze jours pour arriver de la barre à la ville de Joudia ou Odia, capitale du royaume.

Je ne saurais m'empêcher de relever encore ici une bévue de nos faiseurs de relations. Ils parlent à tout bout de champ d'une prétendue ville de Siam, qu'ils appellent la capitale du royaume, qu'ils ne disent guère moins grande que Paris et qu'ils embellissent comme il leur plaît. Ce qu'il y a de bien certain, c'est que cette ville n'a jamais subsisté que dans leur imagination, que le royaume de Siam n'a d'autre capitale que Odia ou Joudia, et que celle-ci est à peine comparable pour la grandeur à ce que nous avons en France de villes du quatrième et du cinquième ordre.

Les maisons de cannes qu'on avait bâties sur la route étaient mouvantes. Dès que l'ambassadeur et sa suite en étaient sortis, on les démontait ; celles de la dînée servaient pour la dînée du lendemain, et celles de la couchée pour la couchée du jour d'après. Dans ce mouvement continuel, nous arrivâmes près de la capitale où nous trouvâmes une grande maison de cannes qui ne fut plus mouvante et où M. l'ambassadeur fut logé jusqu'au jour de l'audience. En attendant, il fut visité de tous les grands mandarins du royaume. M. Constance y vint, mais incognito, par rapport à sa dignité et au rang qu'il tenait dans le royaume, car il en était le maître absolu.

On traita d'abord du cérémonial, et il y eut de grandes contestations sur la manière dont on remettrait la lettre du roi au roi du Siam (5). M. l'ambassadeur voulait la donner de la main à la main. Cette prétention choquait ouvertement les usages des rois de Siam, car comme ils font consister leur principale grandeur et la marque de leur souveraine puissance à être toujours montés bien au-dessus de ceux qui paraissent devant eux, et que c'est pour cette raison qu'ils ne donnent jamais audience aux ambassadeurs que par une fenêtre fort élevée qui donne dans la salle où ils les reçoivent, il aurait fallu pour parvenir à la main du roi élever une estrade à plusieurs marches, ce qu'on ne voulut jamais accorder. Cette difficulté nous arrêta plusieurs jours. Enfin, après bien des allées et venues où je fus souvent employé en qualité de major, il fut conclu que le jour de l'audience, la lettre du roi serait mise dans une coupe d'or qui serait portée par un manche de même métal d'environ trois pieds et demi, posé par-dessous, et à l'aide duquel l'ambassadeur pourrait l'élever jusqu'à la fenêtre du roi.

Le jour de l'audience, tous les grands mandarins dans leurs balons, précédés par ceux du roi et de l'État, se rendirent à la maison de M. l'ambassadeur. Les balons, ainsi que j'ai déjà dit, sont de petits bâtiments dont on se sert communément dans le royaume. Il y en a une quantité prodigieuse, sans quoi l'on ne saurait aller, tout le pays étant inondé six mois de l'année, tant à cause de la situation des terres qui sont extrêmement basses qu'à cause des pluies presque continuelles dans certaine saison.

Ces balons sont formés d'un seul tronc d'arbre creusé. Il y en a de si petits qu'à peine celui qui les conduit peut y entrer. Les plus grands n'ont pas plus de quatre ou cinq pieds dans leur plus grand largeur, mais ils sont fort longs, en sorte qu'il n'est pas extraordinaire d'en trouver qui ont au-delà de 80 rameurs. Il y en a même qui en ont jusqu'à 120. Les rames dont on se sert sont comme une espèce de pelle, de la largeur de six pouces par le bas, qui va en s'arrondissant, et longues d'un peu plus de trois pieds. Les rameurs sont dressés à suivre la voix d'un guide qui les conduit, et à qui ils obéissent avec une adresse merveilleuse. Parmi ces balons, on en voit de superbes. Ils représentent, pour la plupart, des figures de dragons ou de quelque montre marin, et ceux du roi sont entièrement dorés.

Dans la multitude de ceux qui s'étaient rendus près du logis de M. l'ambassadeur, il y en avait peu qui ne fussent magnifiques. Les mandarins ayant mis pied à terre et ayant salué Son Excellence, nous nous embarquâmes dans l'ordre suivant : la lettre du roi fut posée dans un balon, sur un trône fort élevé ; M. l'ambassadeur, M. l'abbé de Choisy et leur suite se placèrent, ou dans les balons du roi, ou dans les balons de l'État, les mandarins rentrèrent dans les leurs, et, en cet ordre, nous partîmes au bruit des trompettes et des tambours. Les deux côtés de la rivière jusqu'au lieu où nous devions débarquer étant bordés d'un peuple infini que la nouveauté du spectacle avait attiré et qui se prosternait à terre à mesure qu'il voyait paraître le balon qui portait la lettre du roi.

Cette marche fut continuée jusqu'à une certaine distance du palais, où, étant descendu, M. l'ambassadeur trouva une manière d'estrade portative parée d'un velours cramoisi sur laquelle s'élevait un fauteuil doré. Il y avait encore deux autres estrades moins ornées, une pour M. l'abbé de Choisy et la dernière pour le vicaire apostolique. Ils furent tous trois portés dans cet état jusqu'au palais, où tout le cortège à cheval les accompagnait.

Nous entrâmes d'abord dans une cour fort spacieuse dans laquelle était un grand nombre d'éléphants, rangés sur deux lignes, que nous traversâmes. On y voyait l'éléphant blanc si respecté chez les Siamois, séparé des autres par distinction. De cette cour nous entrâmes dans une seconde où étaient cinq à six cents hommes assis à terre, comme ceux que nous vîmes à la barre, ayant les bras peints de bandes bleues : ce sont les bourreaux (6), et en même temps la garde des rois de Siam. Après avoir passé plusieurs autres cours, nous parvînmes jusqu'à la salle de l'audience : c'est un carré long, où l'on monte par sept à huit degrés.

M. l'ambassadeur fut placé sur un fauteuil, tenant par la queue la coupe où était la lettre du roi ; M. l'abbé de Choisy était à son côté droit, mais plus bas sur un tabouret, et le vicaire apostolique de l'autre côté à terre, sur un tapis de pied, mis exprès, et plus propre que le grand tapis dont tout le parquet était couvert. Toute la suite de l'ambassadeur était de même assise à terre, ayant les jambes croisées. On nous avait recommandé, sur toute chose, de prendre garde que nos pieds ne parussent, n'y ayant pas à Siam un manque de respect plus considérable que de les montrer (7). M. l'ambassadeur, l'abbé de Choisy, et M. de Métellopolis faisaient face au trône, placés sur une même ligne ; nous étions tous rangés derrière eux sur le même file. Sur la gauche étaient les grands mandarins, ayant à leur côté les plus qualifiés, et ainsi successivement de dignités en dignités jusqu'à la porte de la salle.

Lorsque tout fut prêt, un gros tambour battit un coup. À ce signal, les mandarins qui n'avaient pour tout habillement qu'un linge qui les couvrait depuis la ceinture jusqu'à demi-cuisse, une espèce de chemisette de mousseline et un panier sur la tête d'un pied de long, terminé en pyramide et couvert d'une mousseline, se couchèrent tous et demeurèrent à terre appuyés sur les genoux et sur les coudes. La posture de ces mandarins avec leurs paniers dans le cul l'un de l'autre fit rire tous les Français. Le tambour que nous avions ouï d'abord battit encore plusieurs coups, en laissant un certain intervalle d'un coup à l'autre, et au sixième coup, le roi ouvrit, et parut à la fenêtre.

Il portait sur sa tête un chapeau pointu, tel qu'on les portait autrefois en France, mais dont le bord n'avait guère plus d'un pouce de large. Ce chapeau était attaché sous le menton avec un cordon de soie. Son habit était à la persienne d'une étoffe couleur de feu et or. Il était ceint d'une riche écharpe, dans laquelle était passé un poignard, et il avait un grand nombre de bagues de prix dans plusieurs de ses doigts. Ce prince était âgé d'environ cinquante ans (8), fort maigre, de petite taille, sans barbe, ayant sur le côté gauche du menton une grosse verrue d'où sortaient deux longs poils qui ressemblaient à du crin. M. de Chaumont, après l'avoir salué par une profonde inclination, prononça sa harangue assis et la tête couverte. M. Constance servit d'interprète, après quoi M. l'ambassadeur s'étant approché de la fenêtre, présenta la lettre à ce bon roi, qui, pour la prendre, fut obligé de s'incliner beaucoup, et de sortir de sa fenêtre à demi-corps, soit que M. l'ambassadeur le fit exprès, soit que la queue de la soucoupe ne se fût pas trouvée assez longue.

Sa Majesté Siamoise fit quelques questions à M. l'ambassadeur. Il l'interrogea sur la santé du roi et de la famille royale, s'enquit de quelques autres particularités touchant le royaume de France. Ensuite, le gros tambour battit, le roi ferma sa fenêtre et les mandarins se redressèrent.

L'audience finie, on reprit la marche et M. l'ambassadeur fut conduit dans la maison qui lui était préparée. Elle était de brique, assez petite, mal bâtie, la plus belle pourtant qu'il y eût dans la ville, car on ne doit pas compter de trouver dans le royaume de Siam des palais qui répondent à la magnificence des nôtres. Celui du roi est fort vaste, mais mal bâti, sans proportion et sans goût. Tout le reste de la ville, qui est très malpropre, n'a que des maisons, ou de bois, ou de cannes, excepté une seule rue d'environ 200 maisons, assez petites, bâties de brique, et à un seul étage. Ce sont les Maures et les Chinois qui les habitent. Pour les pagodes, ou temples des idoles, elles sont bâties de brique et ressemblent assez à nos églises. Les maisons des talapoins, qui sont les moines du pays, ne sont que de bois, non plus que les autres.

Outre l'audience publique, M. l'ambassadeur eut encore plusieurs entretiens avec le roi. C'est une chose fatigante que le cérémonial de ce pays ; jamais d'entrevue particulière avant laquelle il n'y eût mille choses à régler sur ce sujet. En qualité de major, j'étais chargé d'aller, de venir et de porter toutes les paroles. Dans tout ce manège que je fus obligé de faire, et dont le roi fut témoin plus d'une fois, j'eus, je ne sais si je dois dire, le bonheur ou le malheur de lui plaire. Quoi qu'il en soit, ce prince souhaita de me retenir auprès de lui. Il en parla à M. Constance.

Ce ministre qui avait ses vues, et qui, par des raisons que je dirai en son lieu, ne désirait pas de me voir retourner en France, au moins sitôt, fut ravi des dispositions du roi et profita de l'occasion qui s'offrait comme d'elle-même. Il fit entendre à Sa Majesté qu'outre les services que je pourrais lui rendre dans ses États, il était convenable que voulant envoyer des ambassadeurs en France (car ils étaient déjà nommés, et tout était prêt pour le départ), quelqu'un de la suite de M. l'ambassadeur restât dans le royaume, comme en otage, pour lui répondre de la conduite que la cour de France tiendrait avec les ambassadeurs de Siam.

Sur ces raisons bonnes ou mauvaises, le roi se détermina à ne pas me laisser partir, et M. Constance eut ordre d'expliquer à M. de Chaumont les intentions de Sa Majesté. M. de Chaumont répondit au ministre qu'il n'était pas le maître de ma destination et qu'il ne lui appartenait pas de disposer d'un officier du roi, surtout lorsqu'il était d'une naissance et d'un rang aussi distingué que l'était celui du chevalier de Forbin. Ces difficultés ne rebutèrent pas M. Constance. Il revint à la charge, et après bien des raisons dites et rebattues de part et d'autre, il déclara à M. l'ambassadeur que le roi voulait absolument me retenir en otage auprès de lui.

Ce discours étonna M. de Chaumont qui, ne voyant plus de jour à mon départ, concerta avec M. Constance et M. l'abbé de Choisy, qui entrait dans tous leurs entretiens particuliers, les moyens de ma faire consentir aux intentions du roi. L'abbé de Choisy fut chargé de m'en faire la proposition. Je n'étais nullement disposé à la recevoir. Je lui répondis que mettant à part le désagrément que j'aurais de rester dans un pays si éloigné et dont les manières étaient si opposées au génie de ma nation, il n'y avait pas d'apparence que je sacrifiasse les petits commencements de fortune que j'avais en France et l'espérance de m'élever à quelque chose de plus pour rester à Siam, où les plus grands établissements ne valaient pas le peu que j'avais déjà.

L'abbé de Choisy n'eut pas grand peine à entrer dans mes raisons (9), et reconnaissant l'injustice qu'il y aurait à me violenter sur ce point, il proposa mes difficultés à M. Constance, qui, prenant la parole, lui dit : Monsieur, que M. le chevalier de Forbin ne s'embarrasse pas de sa fortune, je m'en charge : il ne connaît pas encore ce pays et tout ce qu'il vaut. On le fera grand amiral, général des armées du roi et gouverneur de Bangkok, où l'on va incessamment faire bâtir une citadelle pour y recevoir les troupes que le roi de France doit envoyer.

Toutes ces belles promesses, qui me furent rapportées par M. l'abbé de Choisy, ne me tentèrent pas. Je connaissais toute la misère de ce royaume et je persistai toujours à vouloir retourner en France. M. de Chaumont, qui était pressé par le roi, et encore plus son ministre, ne pouvant lui refuser ce qu'il lui demandait si instamment, vint me trouver lui-même : Je ne puis refuser, me dit-il, à Sa Majesté siamoise la demande qu'elle me fait de votre personne. je vous conseille, comme à mon ami particulier, d'accepter les offres qu'on vous fait, puisque d'une manière ou d'autre, dès lors que le roi le veut absolument, vous serez obligé de rester.

Piqué de me voir si vivement pressé, je lui répondis qu'il avait beau faire, que je ne voulais pas rester à Siam, et que je n'y consentirais jamais, à moins qu'il ne me l'ordonnât de la part de roi. Eh bien, je vous l'ordonne, me dit-il. N'ayant pas d'autre parti à prendre, j'acquiesçai, mais j'eus la précaution de lui demander un ordre par écrit, ce qu'il m'accorda fort gracieusement. Quatre jours après je fus installé amiral et général des armées du roi de Siam, et je reçus en présence de M. l'ambassadeur et de toute sa suite, qui m'en firent leur compliment, le sabre et la veste, marques de ma nouvelle dignité.

Tandis que M. Constance faisait jouer tous ces ressorts pour me retenir à Siam, comme il allait toujours à ses fins, il n'oubliait rien de tout ce qui pouvait donner aux Français une grande idée du royaume. C'était des fêtes continuelles, et toujours ordonnées avec tout l'appareil qui pouvait les relever. Il eut soin d'étaler à M. l'ambassadeur et à nos Français toutes les richesses du trésor royal, qui sont en effet dignes d'un grand roi et capables d'imposer, mais il n'eut garde de leur dire que cet amas d'or, d'argent et de pierres de grand prix était l'ouvrage d'une longue suite de rois qui avaient concouru à l'augmenter, l'usage étant établi à Siam qui les rois ne s'illustrent qu'autant qu'ils augmentent considérablement ce trésor, sans qu'il leur soit jamais permis d'y toucher, quelque besoin qu'ils en puissent avoir d'ailleurs.

Il lui fit visiter ensuite toutes les plus belles pagodes de la ville et de la campagne. On appelle pagodes, à Siam, les temples des idoles et les idoles elles-mêmes. Ces temples sont remplis de statues de plâtre, dorées avec tant d'art qu'on les prendrait aisément pour de l'or. M. Constance ne manqua pas de faire entendre qu'elles en étaient en effet, ce qui fut cru d'autant plus facilement qu'on ne pouvait les toucher, la plupart étant posées dans des endroits fort élevés et les autres étant fermées par des grilles de fer qu'on n'ouvre jamais et dont il n'est permis d'approcher qu'à une certaine distance.

La magnificence des présents destinés au roi et à la Cour pouvant contribuer au dessein que le ministre se proposait, il épuisa le royaume pour les rendre en effet très magnifiques. Il n'y a qu'à voir ce qu'en ont écrit le père Tachard et l'abbé de Choisy. On peut dire dans la vérité qu'il porta les choses jusqu'à l'excès, et que non content d'avoir ramassé tout ce qu'il put trouver à Siam, ayant outre cela envoyé à la Chine et au Japon pour en rapporter ce qu'il y avait de plus rare et de plus curieux, il ne discontinua à faire porter sur les vaisseaux du roi que lorsqu'ils n'en purent plus contenir (10).

Enfin, pour ne laisser rien en arrière, chacun eut son présent en particulier et il n'y eut pas jusqu'aux matelots qui ne se sentissent de ses libéralités. Voilà comment et par quelles voies M. l'ambassadeur et tous nos Français furent trompés par cet habile ministre qui, ne perdant pas de vue son projet, n'oubliait rien de tout ce qui pouvait concourir à le faire réussir.

Tout se préparait pour le départ. M. de Chaumont eut son audience de congé. Comme je ne devais pas le suivre, que je ne trouvais pas à employer à Siam les six mille livres que m'avait produits le corail de Mme Rouillet, je remis cette somme entre les mains du facteur des Indes, de qui je retirai une lettre de change que j'envoyai à cette dame, m'excusant de n'avoir pas fait ses commissions, sur ce que je n'avais pas trouvé de quoi employer son argent d'une manière convenable (11). Enfin le jour du départ étant arrivé, nous partîmes, M. Constance et moi, pour accompagner M. l'ambassadeur jusqu'à son bord, d'où après bien des témoignages d'amitié de part et d'autre nous retournâmes à Louvo.

Il est temps maintenant d'expliquer les vues de politique de M. Constance, nous dirons après les raisons pour lesquelles il souhaitait si ardemment de me retenir à Siam. Ce ministre, grec de nation, et qui, de fils d'un cabaretier d'un petit village appelé la Custode dans l'île de Céphalonie, était parvenu à gouverner despotiquement le royaume de Siam, n'avait pu s'élever à ce poste et s'y maintenir sans exciter contre lui la jalousie et la haine de tous les mandarins et du peuple même.

Il s'attacha d'abord au service du barcalon (12), c'est-à-dire au premier ministre. Il en fut très goûté ; ses manières douces et engageantes, et plus que tout cela, un esprit propre pour les affaires, et que rien n'embarrassait, lui attirèrent bientôt toute la confiance de son maître qui le combla de biens et qui le présenta au roi comme un sujet propre à le servir fidèlement.

Ce prince ne le connut pas longtemps sans prendre aussi confiance en lui, mais par une ingratitude qu'on ne saurait assez détester, le nouveau favori, ne voulant plus de concurrent dans les bonnes grâces du prince et abusant du pouvoir qu'il avait déjà auprès de lui, fit tant qu'il rendit le barcalon suspect et qu'il engagea peu après le roi à se défaire d'un sujet fidèle et qui l'avait toujours bien servi. C'est par là que M. Constance, faisant de son bienfaiteur la première victime qu'il immola à son ambition, commença à se rendre odieux à tout le royaume.

Les mandarins et tous les grands, irrités d'un procédé qui leur donnait lieu de craindre à tout moment pour eux-mêmes, conspirèrent en secret contre le nouveau ministre et se proposèrent de le perdre auprès du roi, mais il n'était plus temps. Il disposait si fort de l'esprit du prince qu'il en coûta la vie à plus de trois cents d'entre eux, qui avaient voulu croiser sa faveur. Il sut ensuite si bien profiter de sa fortune et des faiblesses de son maître, qu'il ramassa des richesses immenses, soit par ses concussions et par ses violences, soit par le commerce dont il s'était emparé et qu'il faisait seul dans tout le royaume.

Tant d'excès, qu'il avait pourtant toujours colorés sous le prétexte du bien public, avaient soulevé tout le royaume contre lui. Mais tout se passait dans le secret et personne n'osait se déclarer. Ils attendaient une révolution que la vieillesse du roi et sa santé chancelante leur faisaient regarder comme prochaine.

Constance n'ignorait pas leur mauvaise disposition à son égard. Il avait trop d'esprit, il connaissait trop les maux qu'il leur avait faits, pour croire qu'ils les eussent sitôt oubliés eux-mêmes. Il savait d'ailleurs mieux que personne combien peu il y avait à compter sur la santé du roi toujours faible et languissante. Il connaissait aussi tout ce qu'il avait à craindre d'une révolution, et il comprenait fort bien qu'il ne s'en tirerait jamais, s'il n'était appuyé d'une puissance étrangère qui le protégeât en s'établissant dans le royaume.

C'était là, en effet, tout ce qu'il avait à faire et l'unique but qu'il se proposait. Pour y parvenir, il fallait d'abord persuader au roi de recevoir dans ses États des étrangers, et leur confier une partie de ses places. Ce premier pas ne coûta pas beaucoup à M. Constance. Le roi déférait tellement à tout ce que son ministre lui proposait, et celui-ci lui fit valoir si habilement tous les avantages d'une alliance avec des étrangers, que ce prince donna aveuglément dans tout ce qu'on voulut. La grande difficulté fut de se déterminer dans le choix du prince à qui on s'adresserait.

Constance, qui n'agissait que pour lui, n'avait garde de songer à aucun prince voisin : le manque de fidélité est ordinaire chez eux, et il y avait trop à craindre qu'après s'être engraissés de ses dépouilles, il ne le livrassent aux poursuites des mandarins, ou ne fissent quelque traité dont sa tête eût été le prix.

Les Anglais et les Hollandais ne pouvaient être attirés à Siam par l'espérance du gain, le pays ne pouvant fournir à un commerce considérable. Les mêmes raisons ne lui permettaient pas de s'adresser ni aux Espagnols, ni aux Portugais. Enfin, ne voyant pas d'autre ressource, il crut que les Français seraient plus aisés à tromper. Dans cette vue, il engagea son maître à rechercher l'alliance du roi de France par l'ambassade dont nous avons parlé d'abord, et ayant chargé en particulier les ambassadeurs d'insinuer que leur maître songeait à se faire chrétien, chose à quoi il n'avait jamais pensé, le roi crut qu'il était de sa piété de concourir à cette bonne œuvre, en envoyant à son tour des ambassadeurs au roi de Siam.

Constance voyant qu'une partie de son projet avait si bien réussi, songea à tirer parti du reste. Il commença par s'ouvrir d'abord à M. de Chaumont à qui il fit entendre que les Hollandais, dans le dessein d'agrandir leur commerce, avaient souhaité depuis longtemps un établissement à Siam ; que le roi n'en avait jamais voulu entendre parler, craignant l'humeur impérieuse de cette nation et appréhendant qu'ils ne se rendissent maîtres de ses Etats, mais que si le roi de France, sur la bonne foi de qui il avait plus à compter, voulait entrer en traité avec Sa Majesté siamoise, il se faisait fort de lui faire remettre la forteresse de Bangkok, place importante dans le royaume, et qui en est comme la clé, à condition toutefois qu'on y enverrait des troupes, des ingénieurs et tout l'argent qui serait nécessaire pour commencer l'établissement.

M. de Chaumont et M. l'abbé de Choisy, à qui cette affaire avait été communiquée, ne le jugeant pas faisable, ne voulurent pas s'en charger. Le père Tachard n'y fit pas tant de difficulté. Ébloui d'abord par les avantages qu'il crut que le roi retirerait de cette alliance, avantages que Constance fit sonner bien haut et fort au-delà de toute apparence de vérité, trompé d'ailleurs par ce ministre adroit, et même hypocrite quand il en était besoin, et qui, cachant toutes ses menées sous une apparence de zèle, lui fit voir tant d'avantages pour la religion, soit de la part du roi de Siam, qui, selon lui, ne pouvait manquer de se faire chrétien un jour, soit par rapport à la liberté qu'une garnison française à Bangkok assurerait aux missionnaires pour l'exercice de leur ministère, flatté enfin par les promesses de M. Constance, qui s'engagea à faire un établissement considérable aux jésuites à qui il devait faire bâtir un collège et un observatoire à Louvo, en un mot, ce père ne voyant rien dans tout ce projet que de très avantageux pour le roi, pour la religion et pour sa Compagnie, n'hésita pas à se charger de cette négociation. Il se flatta même d'en venir à bout et le promit à M. Constance, supposé que le père de La Chaize voulût s'en mêler et employer son crédit auprès du roi (13).

Dès lors le père Tachard eut tout le secret de l'ambassade, et il fut déterminé qu'il retournerait en France avec les ambassadeurs siamois (14). Tout étant ainsi arrêté, mon retour était regardé par Constance comme l'obstacle qui pouvait le plus nuire à ses desseins, en voici la raison. Dans les différentes négociations où mes fonctions de major de l'ambassade m'avaient engagé auprès de lui, il avait reconnu dans moi une humeur libre et un caractère de franchise, qui, ne m'ayant jamais permis de dissimuler, me faisait appeler tout par son nom. Dans cette pensée, il appréhenda que n'ayant pas une fort grande idée de Siam et du commerce qu'on pourrait y établir, ce que j'avais donné à connaître assez ouvertement, quoique je ne me doutasse en aucun sorte de son dessein, il appréhenda, dis-je, qu'étant en France, je ne fisse de même qu'à Siam, et qu'en divulguant tout ce que je pensais de ce pays, je ne ruinasse d'un seul mot un projet sur la réussite duquel il fondait toutes ses espérances.

Et s'il faut dire la vérité, il n'avait pas tort de ne pas se fier à moi sur ce point, car ne n'aurais jamais manqué de dire toute ce que j'en savais, ayant assez à cœur l'intérêt du roi et de la nation pour ne vouloir pas donner lieu par mon silence à une entreprise d'une très grande dépense et de nul rapport. Appréhendant donc qu'en disant la vérité, je ne gâtasse tout ce qu'il avait conduit avec tant d'art, il fit tout ce qu'il put pour me retenir, ainsi que j'ai déjà dit.

Voilà au vrai quelles furent ses raisons, dont je ne commençai à être instruit qu'après le départ des ambassadeurs, dans une longue conversation que j'eus avec lui et dans laquelle il me laissa entrevoir une grande partie de ce que j'ai rapporté, et, pour le reste, j'en ai été instruit dans la suite, en partie dans des conversations particulières que j'ai eues avec des personnes qui en étaient informées à fond, et en partie par la suite des évènements dont il m'a été aisé de démêler le principe, à mesure que je les voyais arriver. Je reviens maintenant à mon séjour à Siam.

NOTES

1 - Mai (ไม่), pas ou non. ⇑

2 - Composition faite avec du citron, du musc, de l'ambre et autres parfums, et du sucre clarifié, avec laquelle on prépare une boisson très bonne et fort en usage dans le Levant. Celui d'Égypte est le plus estimé. (Manuel historique, géographique et politique des négociants, 1762, III, p.307). ⇑

3 - Moucheron dont la piqûre est fort incommode, dit Littré. Forbin veut sans doute tout simplement évoquer les moustiques, que La Loubère appelle les maringouins, mot d'origine sud-américaine. Pour revenir aux insectes, dont nous avons commencé de parler par occasion, les maringouins sont de même nature que nos cousins, mais la chaleur du climat leur donne tant de force que les bas de chamois ne défendent pas les jambes contre leurs piqûres. Cependant, il semble qu'on peut s'apprivoiser avec eux car les naturels du pays, et les Européens qui y sont habitués depuis plusieurs années, n'en étaient pas défigurés comme nous. (Du royaume de Siam, 1691, I, p.55). ⇑

4 - De veaux. Forme déjà archaïque au XVIIe siècle. ⇑

5 - Il fallut environ trois jours de pourparlers pour fixer les détails du cérémonial de l'audience. On en lira le détail dans la Relation de l'abbé de Choisy, entre le 15 octobre et le 18 octobre 1685. ⇑

6 - Ces bras peints (ken laï : แขนลาย), ainsi appelés parce leurs bras scarifiés avaient été recouverts de poudre à canon, ce qui, en cicatrisant, leur donnait une couleur bleue mate, sont ainsi décrit par La Loubère (op. cit., I, pp. 371-372) : Ils sont les exécuteurs de la justice du prince, comme les officiers et les soldats des cohortes prétoriennes étaient les exécuteurs de la justice des empereurs romains. Mais en même temps, ils ne laissent pas de veiller à la sûreté de la personne du prince, car il y a dans le palais de quoi les armer aux besoin. Ils rament le balon du corps, et le roi de Siam n'a point d'autre garde à pied. Leur emploi est héréditaire comme tous les autres du royaume, et l'ancienne loi porte qu'ils ne doivent être que six cents, mais cela se doit sans doute entendre qu'il n'y en doit avoir que six cents pour le palais, car il en faut bien davantage dans toute l'étendue de l'État parce que le roi en donne, comme j'ai dit ailleurs, à un fort grand nombre d'officiers. Ces bras peints donneront toute la mesure de leur cruauté lors de la révolution de 1688. ⇑

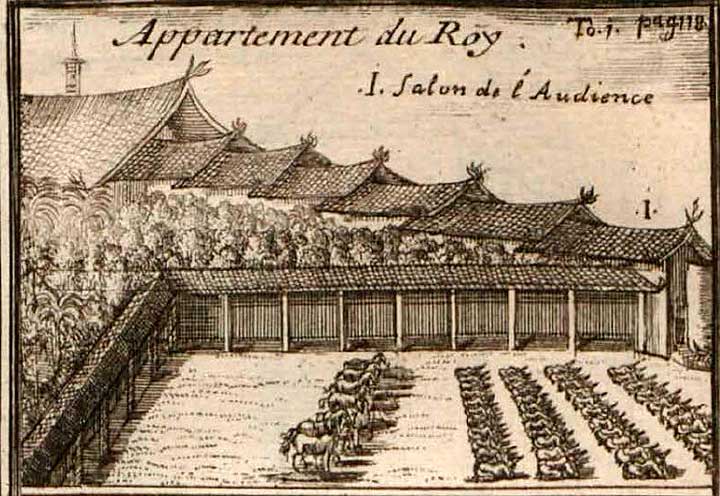

La cour des audiences du palais d'Ayutthaya. Illustration de la relation de La Loubère. ⇑

La cour des audiences du palais d'Ayutthaya. Illustration de la relation de La Loubère. ⇑

7 - Cette règle est encore valable aujourd'hui, et pointer le pied en direction de quelqu'un est assimilé à une grande faute de savoir-vivre. Il existe en Thaïlande une hiérarchie des hauteurs fondée sur la cosmographie bouddhiste, les choses les plus élevées étant considérées comme les plus nobles. ⇑

8 - Les historiens font naître Phra Naraï en 1632. Si cette date est exacte, il avait 53 ans lors de l'audience des ambassadeurs. ⇑

9 - Nulle part dans sa relation, l'abbé de Choisy n'évoque ces tractations entre lui-même, Phaulkon, le chevalier de Chaumont et le chevalier de Forbin. Il note dans son Journal du 3 décembre : M. le chevalier de Forbin demeurera ici : le roi le doit demander à M. l'ambassadeur à la première audience et je crois qu'il fera une grande fortune. Il plaît au ministre qui le met à même des plus grands emplois. Il pourrait bien aller commander l'armée navale du roi de Siam sur les côtes de Cambodge. Il y a déjà soixante galères, et à la fin du mois en y envoie six autres galères et trois vaisseaux de guerre qu'on équipe présentement à Siam. Tous nos Français ont envie de demeurer. Tous, sauf apparemment le chevalier de Forbin ! ⇑

10 - Et même plus. Le roi avait projeté d'offrir deux éléphants de poche à Louis et Philippe de France, petits-fils de Louis XIV nés en 1682 et 1683. Ils durent rester au Siam, faute de place sur les deux navires. ⇑

11 - Quelques années plus tard, cette même Mme Rouillé, apprenant que le chevalier de Forbin était de retour de France, voulut lui offrir 200 pistoles de commission pour le remercier de ses bons services, gratification que le chevalier refusa. ⇑

12 - Déformation du mot siamois Phra khlang (พระกลาง), sorte de premier ministre en charge notamment des finances et des affaires extérieures. ⇑

13 - François d'Aix de La Chaize (1624-1709) fut le confesseur jésuite de Louis XIV à partir de 1675 et jusqu'à sa mort. S'il eut un rôle modérateur dans la lutte contre le jansénisme, son influence fut déterminante dans la décision du roi de révoquer l'Édit de Nantes.

François d'Aix de La Chaize. ⇑

François d'Aix de La Chaize. ⇑

14 - C'était là une raison officieuse. Plus officiellement, le père Tachard était chargé par Phra Naraï d'aller recruter des mathématiciens et des astronomes en France pour un observatoire qui devait être construit à Lopburi, et dont la première pierre n'a même jamais été posée. Dans sa relation, le père Tachard dit qu'il regrettait fort d'avoir eu à retourner en France et qu'il n'aspirait qu'à suivre ses cinq compagnons en Chine. ⇑

2 janvier 2019