Livre III - Suite et fin.

Voyage de l'île de Java au royaume de Siam.

Le 24 août, veille de saint Louis, M. l'ambassadeur fit la civilité à M. le général de le faire avertir qu'il ne fût pas surpris s'il entendait le soir tirer du canon à la rade, que c'était la coutume des vaisseaux du roi d'honorer la fête de saint Louis par ces sortes de réjouissances (1). M. l'ambassadeur avait chargé un autre jésuite et moi de cette commission. Nous allâmes au palais, M. le général était au Conseil. Dès qu'on l'eut averti que nous l'attendions, il vint à nous et nous lui fîmes notre compliment de la part de M. l'ambassadeur. Il se sentit fort obligé de cette honnêteté, disant que les Français se distinguaient partout et que les Anglais n'avaient pas eu pour lui les mêmes égards. Il nous demanda si c'était le jour de la naissance du roi, parce qu'il voulait prendre part à notre réjouissance et témoigner ses respects à ce grand monarque par la décharge de toute l'artillerie de la forteresse et des vaisseaux. Mais ayant su que nous honorions par cette marque publique de joie la fête de saint Louis roi de France, dont le roi portait le nom, je suis bien fâché, mes pères, nous dit-il, que je ne puisse faire en l'honneur de saint Louis ce que j'eusse fait de tout mon cœur pour honorer Louis le Grand. Nous prîmes congé de lui, il nous fit mille offres de services et il nous obligea de lui promettre que nous ne confierions nos dépêches qu'à lui seul et que nous ferions la même chose quand nous écririons de la Chine en France, qu'il voulait se charger de cette commission pour entretenir commerce avec nous. Nous usâmes de la liberté qu'il nous donnait, le chargeant de nos lettres à notre départ. Étant sortis du palais, nous allâmes droit à bord pour rendre compte de tout cela à M. l'ambassadeur et pour confesser des catholiques qui devaient s'y rendre le lendemain matin. Lorsque nous fûmes à trois portées de mousquet de l'Oiseau, nous lui vîmes tirer 17 coups de canon et 13 à la Maligne, qui furent suivis dans l'un et dans l'autre vaisseau de plusieurs cris de Vive le Roi et de quelques décharges de mousqueterie.

Nous apprîmes à Batavia que l'entrée de la Chine n'est plus si fermée qu'elle était autrefois, et que l'empereur voulait éprouver si la liberté du commerce qu'il permettrait n'augmenterait point les richesses de son empire. On dit que les Hollandais se sont servis de cette occasion, qu'ils ont envoyé cette année une solennelle ambassade avec des présents vers l'empereur de la Chine pour avoir la liberté du commerce dans ses États, et que les Anglais sur cette nouvelle avaient aussi envoyé un de leurs vaisseaux à Chinchin (2), mais qu'on n'avait pas voulu laisser mettre pied à terre à ceux qui étaient dedans, et qu'ils furent obligés de se retirer après avoir perdu leur temps, leur fret et leur marchandise.

Le dimanche au soir, qui était le 25 août, tous ceux qui étaient à terre eurent ordre de se rendre incessamment à bord. Avant que de nous embarquer, nous allâmes tous sept au palais de M. le général pour prendre congé de lui et le remercier de toutes ses honnêtetés. Nous lui promîmes d'en conserver un éternel souvenir et de prier Dieu de lui en rendre la récompense en l'autre vie. Il nous dit mille choses obligeantes, et s'adressant au père Fuciti : J'avais espéré, mon Père, lui dit-il, que je vous ferais conduire à Siam sur un de nos vaisseaux, mais puisque vous ne voulez pas vous séparer de vos pères, je ne m'opposerai point à votre dessein. Je vous prie encore une fois de me donner les occasions de vous servir. Après mille actions de grâces, nous prîmes congé de lui, tout pénétrés de reconnaissance. Il nous envoya le lendemain son canot pour nous ramener à bord, après l'avoir fait remplir de biscuit fin, de poisson sec, de fruits, et d'autres provisions pour le père Fuciti. Il savait bien que nous étions traités magnifiquement par M. de Vaudricourt à la table de M. l'ambassadeur et que nous ne manquions de rien, mais il ne savait pas qu'on dût faire la même grâce au père Fuciti. Avant que de partir de Batavia, nous nous informâmes du gouvernement du Hollandais dans les Indes. En voici les principales particularités.

Le généralat est la première charge ; elle donne droit à celui qui la possède sur tout sans exception. Elle est à vie, mais révocable au gré de la Compagnie. Le général s'en peut défaire après trois ans de service. Le conseil d'État est composé du général, du directeur général et de six conseillers. La pluralité des voix le doit emporter dans la décision des affaires, mais les généraux qui n'ont ordinairement que deux suffrages passent quelquefois sur cette formalité quand ils veulent se charger du succès de quelque affaire. Les charges du conseiller sont la récompense des services considérables rendus à la Compagnie. Elles sont de 2 000 livres d'appointements par mois, et le général n'a que 12 000 livres par an, sa maison entretenue. Mais comme il a tout en son pouvoir sans être obligé de rendre compte, on peut dire qu'il a ce qu'il veut. Chaque conseiller a son département, les affaires de certaines provinces se devant adresser à lui. Le Grand Conseil, ou Conseil suprême, qui est le parlement du pays et qui juge souverainement du civil et du criminel, est composé d'un président, d'un vice-président et de deux procureurs généraux. Ce tribunal peut juger et condamner le général même. Le troisième Conseil est celui des échevins qui connaissent des choses qui regardent la ville.

Le quatrième, qui répond à nos présidiaux, prend connaissance des causes de moindre importance, jusqu'à la somme de 100 écus sans appel. Le directeur général tient le second rang. Tout ce qui regarde le commerce passe par ses mains, et il est obligé d'en rendre compte. Après les conseillers d'État pour le gouvernement sont les gouverneurs de province, qui sont au nombre de six : celui de Coromandel qui réside à Pasicate, celui d'Amboine, dont la capitale est Victoria, celui de Ternate dont le roi a été obligé de quitter son royaume à la Compagnie qui lui fait une pension de 1 200 écus (3), celui de Banda, celui de Ceylan qui réside à Colombo, et enfin celui de Malacca. Ce dernier gouvernement a quelquefois des gouverneurs, et quelquefois il n'en a point (4). Après les gouverneurs des provinces les plus considérables sont le premier marchand, les commandeurs des places, les présidents ou chefs de comptoirs.

Pour la guerre, après le général, tout le commandement se rapporte au major général. Celui qui a présentement cette charge est français de nation, et s'appelle le baron de Saint-Martin (5). Ce commandement se partage ensuite entre les capitaines de Batavia, qui deviennent colonels quand ils sont hors de la ville. Il y a 12 000 hommes de troupes réglées, et 150 vaisseaux ; il y a de plus un bailli ou commandant de la ville de Batavia.

| Rencontre d'un vaisseau hollandais qui nous aborda. |

Le lundi au matin 26, nous sortîmes de la rade de Batavia avec un vent favorable. Le soir entre huit et neuf, la nuit étant assez obscure, on aperçut tout d'un coup un vaisseau aussi gros que le nôtre qui n'était qu'à deux portées de mousquet et qui venait vent arrière sur nous. On cria aussitôt aux gens qui étaient dedans pour leur demander qui ils étaient. Mais ce fut en vain, personne ne répondit. Cependant comme le vent était bon, ce vaisseau fut tout à coup sur nous.

| Cargué signifie levé ou plié. |

Sa manœuvre fit juger d'abord qu'il venait nous prendre en flanc pour nous enfoncer, et voyant ses deux basses voiles carguées comme pour combattre, on ne douta pas qu'en nous abordant il ne nous tirât toute sa bordée. Cette surprise ne troubla personne, chacun parut prêt à bien faire son devoir. L'empressement des soldats et des matelots qui étaient de quart, soit à prendre les armes ou à faire les manœuvres qu'on leur commandait, éveilla bientôt ceux qui étaient couchés. En un moment, tout le monde fut sur le pont.

M. l'ambassadeur, voyant que ce vaisseau était attaché au nôtre par son mât de beaupré qui avançait sur notre château de poupe, et qu'aucun ennemi ne paraissait, jugea que ceux qui le montaient n'avaient nul mauvais dessein. Il se contenta de leur faire tirer 25 à 30 coups de mousquet pour leur apprendre à être une autre fois sur leurs gardes. Ainsi ce navire, ayant abattu quelque partie du couronnement de notre vaisseau avec son mât de beaupré, se détacha de lui-même sans qu'un matelot eût paru dedans.

On raisonna bien diversement sur cette aventure. Les plus sensés furent du sentiment de M. l'ambassadeur, qui attribuait cela aussi bien que M. de Vaudricourt à une méchante manœuvre. En effet, si ce vaisseau avait eu quelque mauvais dessein, il n'aurait pas manqué, en nous abordant, de nous tirer son canon et de faire une décharge de sa mousqueterie. Nous sûmes à Siam, des Hollandais qui étaient partis après nous de Batavia, que c'était un de leurs vaisseaux qui venait de Palimbam (6), où tout le monde était ivre ou endormi.

| Le détroit de Banka est difficile à passer, à cause du peu d'eau qu'on y trouve. |

Comme le vent était bon, nous continuâmes notre route sans que cette rencontre nous détournât d'un moment. Nous ne mîmes guère à nous trouver à l'entrée du détroit de Banka, formé par une île de ce nom et par l'île de Sumatra. Les bancs et les bas-fonds qui se trouvent à l'entrée de ce détroit en rendent le passage difficile à ceux qui ne le connaissent pas. Quoique nous eussions un pilote hollandais fort habile qui avait déjà passé plusieurs fois par ce détroit et qu'on eût continuellement la sonde à la main, notre navire ne laissa pas d'échouer aussi bien que la frégate, mais le fond étant vaseux, il n'y avait aucun danger et nous en fûmes quittes pour nous touer sur nos ancres, c'est-à-dire que nous portâmes dans un lieu éloigné et assez profond un ancre (7) auquel l'on avait attaché un câble fort long, et à force de bras l'on tira le vaisseau vers le lieu où on avait laissé tomber l'ancre.

Le vent continuant à nous être favorable, nous repassâmes bientôt la ligne. Les chaleurs nous ont paru bien plus grandes en cet endroit environné de terres que quand nous la passâmes la première fois en haute mer avant que d'arriver au Cap. Les calmes n'y sont pas si à craindre à cause des vents qui y règnent ordinairement et qui viennent tantôt de terre, et tantôt du large. Le vrai moyen de naviguer sûrement dans ces mers calmes et tranquilles comme des étangs, c'est d'aller toujours terre à terre à douze, quinze ou vingt brasses d'eau, sans quitter les côtes de vue, comme nous fîmes. En prenant cette précaution, on a toujours la commodité de mouiller quand on veut, ce qu'on est obligé de faire à tout moment à cause des courants qui entraînent contre terre, et de certains vents forcés qui accompagnent ordinairement les gros orages qui se forment sur l'île de Sumatra. Quelques jours après notre départ de Batavia, nous fûmes surpris tout d'un coup d'un de ces gros vents qui nous fit grand-peur, parce que nous portions alors toutes nos voiles, mais la diligence que l'on fit pour les amener nous tira d'affaire.

Le 5 octobre, nous commençâmes à découvrir les terres d'Asie, et la première que nous vîmes fut la pointe de Malacca. Nous sentîmes tous une joie secrète de voir ces lieux arrosés des sueurs de saint François Xavier (8) et de nous trouver dans ces mers si fameuses par ses navigations et par ses miracles. On invoquait publiquement chaque jour le secours de ce grand saint dans notre bord, après les litanies de la Vierge. Nous rangeâmes ensuite les côtes de Johor, de Patane et de Pahan, dont les rois sont tributaires du roi de Siam ; mais les Hollandais ont tout le commerce de ces royaumes (9).

Le 6 septembre, M. De Venderets d'Herbouville, gentilhomme de la suite de M. l'ambassadeur, mourut dans la frégate en la fleur de son âge. Il était bien fait, sage, l'aîné d'une maison de Normandie fort ancienne et fort riche. Sa maladie était un flux de sang, assez ordinaire dans les Indes, à ceux particulièrement qui mangent trop de fruit, comme fit ce jeune gentilhomme pendant cinq ou six jours qu'il demeura à Batavia (10). Nous fûmes avertis de sa mort par le pavillon que mit la frégate à huit heures du matin, et le soir nous sûmes le temps de ses obsèques par cinq coups de canon tirés lentement l'un après l'autre.

Les funérailles de mer se font avec peu de cérémonies. Après avoir chanté quelques prières, on enveloppe le corps d'un linceul, on lui attache un gros boulet aux pieds, et de dessus la planche où on l'a mis, on le laisse doucement couler dans la mer. Le lendemain, tout ce que nous étions de prêtres dans notre navire nous dîmes la messe pour le repos de son âme.

Enfin le 22 septembre, nous aperçûmes l'embouchure de la rivière de Siam, et le lendemain nous allâmes mouiller à trois lieues de la barre qui est à l'entrée. La vue de ce royaume causa à tout le monde une joie incroyable, après tous les périls et toutes les fatigues d'une si longue navigation. On avait peu parlé jusque-là de la conversion du roi de Siam qui faisait le sujet de l'ambassade, mais alors on ne s'occupa presque plus d'autre chose. Tout le monde savait que le roi avait dit publiquement à M. l'ambassadeur qu'il espérait que, par sa sage conduite, il viendrait à bout de cette grande affaire qui paraissait déjà si avancée. Nous la demandions instamment à Dieu dans nos prières, et dès les premiers jours de l'embarquement, notre père supérieur avait ordonné à chacun de nous de dire toutes les semaines une messe à cette intention.

Dès qu'on eut mouillé, M. l'ambassadeur dépêcha le chevalier de Forbin et M. Vachet pour porter les nouvelles de son arrivée au roi de Siam et à ses ministres (11). Le premier ne devait pas passer Bangkok, qui est la première place du royaume qu'on trouve en remontant la rivière à dix lieues de son embouchure, et l'autre devait prendre un balon, qui est un bateau du pays fort léger, et aller jusqu'à Siam en toute diligence. Le gouverneur de Bangkok, turc de nation et de religion mahométane, étant averti que l'ambassadeur du roi de France était à la rade, pria M. Vachet de se reposer le reste de la nuit et de permettre qu'il envoyât un exprès en donner promptement avis à la cour.

Cet envoyé du gouverneur de Bangkok arriva le lendemain après-midi à Siam. Le seigneur Constance, ministre d'État, savait dès le matin par une lettre qu'on lui avait écrite de la côte de Coromandel que le roi très chrétien avait nommé M. le chevalier de Chaumont son ambassadeur extraordinaire à la Cour de Siam, et qu'il était parti de France dès le mois de mars avec deux vaisseaux de guerre. Comme nous devons souvent parler de ce ministre dans la suite de cette relation et qu'il a été seul député par le roi son maître pour traiter des affaires de l'ambassade, il est à propos de le faire connaître.

Le seigneur Constance s'appelle proprement Constantin Phaulkon, et c'est ainsi qu'il signe. Il est grec de nation, né à Céphalonie d'un noble Vénitien, fils du gouverneur de cette île, et d'une fille des plus anciennes familles du pays. Environ l'an 1660, n'étant âgé que de dix ans, il eut assez de discernement pour connaître le mauvais état où ses parents avaient mis les affaires de sa Maison. Cette vue lui fit prendre une résolution qu'on n'eût pas dû attendre d'un enfant de cet âge. Ne pouvant soutenir sa qualité dans son pays, il s'embarqua avec un capitaine anglais qui retournait en Angleterre. Son esprit, sa vivacité, son humeur accommodante et ses manières agréables le firent bientôt connaître et lui attirèrent la bienveillance de quelques seigneurs de la Cour, mais désespérant d'y réussir, il se mit sur mer dans le dessein de passer aux Indes. Il avait en tête de s'avancer. Son génie lui donnait des ouvertures pour sa fortune et s'il eût eu moins de probité, il en eût fait une considérable en peu de temps. Mais il aima mieux passer par tous les degrés de la marine et s'élever peu à peu avec honneur, que de s'enrichir tout d'un coup par des voies peu légitimes (12).

Ayant demeuré quelques années à Siam et amassé un peu de bien, il résolut de quitter le service de la Compagnie d'Angleterre, d'avoir un vaisseau à lui et de négocier de son chef. Il eut de la peine à sortir de Siam, retenu par ses amis, et par ses effets qu'il n'avait pas encore retirés. Il en sortit enfin, mais il fut repoussé par le mauvais temps, et fit naufrage deux fois de suite vers l'embouchure de la rivière.

S'étant remis en mer, il en fit un troisième bien plus fâcheux sur la côte de Malabar et il y pensa périr lui-même, et ne put sauver que 2 000 écus de tout son bien. Accablé de tristesse, de fatigue et de sommeil, il se coucha sur le rivage. Alors soit qu'il fût endormi ou éveillé, car il m'a protesté plus d'une fois qu'il ne le savait pas lui-même, il crut voir une personne pleine de majesté qui le regardant d'un oeil riant, lui dit avec beaucoup de douceur : Retourne, retourne sur tes pas. Ces paroles le frappèrent si vivement qu'il lui fut impossible de dormir tout le reste de la nuit et il ne songea plus qu'à trouver les moyens de revenir à Siam.

Le lendemain, comme il se promenait au bord de la mer, rêvant à ce qu'il avait vu pendant la nuit et incertain de ce qu'il en devait croire, il vit venir à lui un homme tout dégoûtant d'eau avec un visage triste et abattu. C'était un ambassadeur du roi de Siam, qui en revenant de Perse avait fait aussi naufrage sans avoir rien pu sauver que sa vie. Comme ils parlaient tous deux Siamois, ils se communiquèrent bientôt leurs aventures. L'ambassadeur se fit connaître et exposa l'extrême nécessité où il était réduit. Le seigneur Constance touché de son malheur, s'offrit de le ramener à Siam. Il acheta, des 2 000 écus qui lui étaient restés de son naufrage, une petite barque, des habits pour lui et pour l'ambassadeur, et des vivres pour faire le trajet. Cette conduite si obligeante charma l'ambassadeur de Siam, qui ne pensa depuis qu'aux moyens d'en témoigner sa reconnaissance.

Quand ils furent arrivés à Siam, après que l'ambassadeur eut rendu compte de sa négociation et de son naufrage au barcalon, qui est le premier ministre du royaume, il lui raconta tous les bons offices qu'il avait reçus de M. Constance, avec de si grands éloges de son mérite que le ministre voulut le connaître. Il l'entretint et le goûta, et résolut de le retenir auprès de lui. Le seigneur Constance gagna bientôt l'estime et la confiance de son maître. Ce barcalon était homme d'esprit et fort éclairé dans les affaires, mais il fuyait le travail et aimait le plaisir. Il fut ravi d'avoir trouvé une personne habile, fidèle et appliquée, sur laquelle il put se reposer des fonctions de sa charge. Il en parla même souvent au roi, mais ce qui contribua le plus à le bien mettre dans l'esprit de ce prince fut l'occasion que je vais dire.

Le roi de Siam avait pris le dessein d'envoyer une ambassade dans un royaume étranger, et comme il aime l'éclat et la grandeur, il ne voulait rien épargner pour la rendre célèbre par de magnifiques présents. Les Maures, à qui il avait coutume de s'adresser dans ces occasions, lui demandaient des sommes immenses pour faire cette ambassade de la manière qu'il souhaitait. Le barcalon, à qui le roi s'en plaignit, le dit au seigneur Constance, qui lui promit que si le roi voulait l'honorer de cette commission, il ferait des présents encore plus beaux et qui coûteraient moins que ce que le roi avait offert aux Maures. Le roi, en ayant été averti, le fit appeler aussitôt et le chargea de ses ordres. Il les exécuta avec tant d'exactitude et de succès que Sa Majesté conçut dès lors une grande estime de son habileté. Cependant les Maures, piqués de ce qu'on n'avait pas voulu leur donner la somme qu'ils avaient demandée, présentèrent une requête au roi pour le prier de leur faire payer l'argent dont Sa Majesté leur était redevable. Dans cette requête, ils avaient mis en détail ce qu'ils avaient touché et ce qu'ils avaient employé, de sorte qu'à leur compte il leur était dû une grosse somme, dont ils disaient avoir un extrême besoin. Le roi voulut savoir l'avis du seigneur Constance là-dessus, et il lui mit entre les mains le mémoire des Maures. Dès qu'il l'eut examiné, il dit au roi qu'on l'avait trompé, et que bien loin que Sa Majesté leur dût quelque chose, ils lui étaient redevables de 60 000 écus. Le capitaine maure fut obligé d'en convenir et d'avouer, devant les députés que le roi nomma pour juger de ce différend, qu'on s'était trompé.

Le barcalon étant mort quelque temps temps après, le roi voulut mettre M. Constance en sa place. Il s'en excusa, et répondit à Sa Majesté que ce poste lui attirerait l'envie de tous les grands, qu'il la suppliait très humblement de ne le point élever au-dessus de son état et qu'il n'avait plus rien souhaiter, étant assez heureux pour avoir part à ses bonnes grâces. Sa modestie, sa facilité pour les affaires, sa diligence à les expédier, sa fidélité dans le maniement des finances et son désintéressement qui lui faisait refuser et les appointements de sa charge et tous les présents des particuliers, ont encore beaucoup augmenté la confiance du roi à son égard. Tout lui passe présentement par les mains et il ne se fait plus rien sans lui. Cependant sa faveur ne l'a point changé, il est aisé à aborder, doux et affable à tout le monde, toujours prêt à écouter les pauvres et à faire justice aux moindres du royaume. Il est le refuge des affligés et des misérables, mais les grands et les officiers qui ne font pas leur devoir le trouvent sévère et sans complaisance.

Étant sorti jeune de son pays, et par conséquent peu instruit dans la religion catholique dans laquelle il avait été élevé, il ne fut pas difficile aux Anglais de lui faire embrasser la religion protestante qui lui paraissait peu différente de la sienne. Mais depuis ayant eu quelques conférences avec les pères Thomas et Maldonat (13) de notre Compagnie, pour qui il conserve toujours une tendre amitié, et reconnaissant par ses propres lumières le mauvais parti qu'on lui avait fait prendre, il le quitta quand il en fut pleinement convaincu et abjura son hérésie entre les mains du Père Thomas (14). Depuis ce temps-là, il mène une vie fort régulière et fort édifiante et contribue beaucoup par son exemple et par son crédit à l'établissement de la foi catholique, comme on verra dans la suite de cette histoire.

Dès que le roi de Siam eut été averti par son ministre de l'honneur que lui faisait le roi de France par la célèbre ambassade qu'il lui envoyait et qu'il eut appris que M. l'ambassadeur était arrivé à l'embouchure de la rivière, il en eut une grande joie et voulut en donner des marques publiques à toute sa Cour. Il fit assembler son Conseil et ordonna, sous peine d'encourir sa disgrâce, qu'on s'appliquât incessamment à bien recevoir cet ambassadeur, qu'on lui fît tous les honneurs que méritait celui qui représentait la personne d'une si grand prince et qu'on n'eût point d'égard aux coutumes qu'on observait à la réception des autres ambassadeurs.

En même temps, il nomma deux des principaux seigneurs de sa Cour, dont l'un était le premier gentilhomme de sa Chambre et l'autre premier capitaine de ses gardes du corps, pour aller jusqu'à la barre le féliciter de sa part de son heureuse arrivée, et lui dire qu'il attendait avec impatience le jour de son audience et de la réception. Quelques heures après le seigneur Constance envoya un de ses secrétaires pour complimenter Son Excellence et lui présenter toutes sortes de rafraîchissements, pour lui, pour sa suite et pour ses deux équipages. Le gouverneur de Bangkok l'avait déjà fait auparavant, de sorte qu'on se vit tout à coup dans l'abondance de toutes choses (15).

Comme Sa Majesté prétendait qu'on fît à M. l'ambassadeur une réception extraordinaire, le seigneur Constance voulut aussi contribuer de sa part à lui faire des honneurs qu'on n'avait pas encore rendus à personne, non seulement pour exécuter les ordres de son maître, mais pour témoigner le profond respect qu'il avait toujours eu pour le roi de France. Il alla lui-même dans la ville de Siam marquer le logis où devait demeurer M. l'ambassadeur, et par son ordre on bâtit auprès divers appartements pour loger les gentilshommes de sa suite et tout son équipage. Il fit préparer les balons d'État qui devaient porter M. l'ambassadeur, et ceux qui devaient le suivre, parce qu'au mois de septembre, où nous étions alors, la rivière de Siam était débordée et toute la campagne couverte d'eau. Il ordonna qu'on fît élever incessamment de cinq en cinq lieues sur le bord de la rivière des maisons fort propres et fort magnifiquement meublées, jusqu'à la tabangue qui est à une heure de chemin de la ville de Siam où M. l'ambassadeur devait attendre que tout fût prêt pour le recevoir (16).

Sur ces entrefaites, M. l'évêque de Métellopolis, vicaire apostolique d'une grande partie des Indes, vint à bord avec M. l'abbé de Lionne. On les reçut avec toutes les marques d'estime et de respect qui étaient dues à la dignité de l'un et à la qualité de l'autre. M. l'ambassadeur et M. l'évêque, après la messe, se renfermèrent tous deux et eurent une longue conférence sur le sujet de l'ambassade (17).

Quoique nous eussions eu l'honneur de baiser la main à M. de Métellopolis quant il fut monté sur le pont, notre père supérieur jugea à propos que nous allassions encore tous six ensemble l'assurer de nos très humbles respects. Ce prélat, qui est d'une grande douceur et d'une extrême bonté, nous reçut avec mille témoignages de joie et d'affection. Il nous offrit même son séminaire pour y demeurer tandis que nous serions à Siam, nous disant que la maison de la Compagnie était trop petite pour nous loger tous. Nous l'en remerciâmes avec bien du respect et de la reconnaissance (18).

Alors les deux grands mandarins que le roi de Siam envoyait à Son Excellence arrivèrent à notre bord dans une galère. On les introduisit dans la chambre de M. l'ambassadeur, où il y avait un tapis de pied. Quand ils furent entrés, ils s'assirent sur le tapis, et ensuite le plus ancien demanda à M. l'ambassadeur de la part du roi son maître des nouvelles du roi de France et de toute la Maison royale, et il le félicita de son heureuse arrivée. Il ajouta conformément aux visions de la métempsycose, dont la plupart des Orientaux sont entêtés, qu'il savait bien que Son Excellence avait été autrefois employée à de grandes affaires et qu'il y avait plus de mille ans qu'il était venu à Siam pour renouveler l'amitié des rois qui gouvernaient alors les deux royaumes de France et de Siam. M. l'ambassadeur ayant répondu fort honnêtement à leurs compliments ajouta en souriant qu'il ne se souvenait pas d'avoir jamais été chargé d'une si importante négociation, et que c'était le premier voyage qu'il eût jamais fait à Siam. Ils prirent congé après un entretien fort court, en assurant M. l'ambassadeur que le roi était dans l'impatience de le voir et qu'il avait ordonné qu'on choisît le plus heureux jour de l'année pour sa réception et pour son audience. On leur servit du thé et des confitures. L'un d'eux, qui était un homme fort bien fait et d'un air agréable, but du vin, et l'autre n'en voulut jamais goûter. Étant sortis, ils se retirèrent dans leur galère, où ils écrivirent tout ce qu'ils avaient vu et tout ce qu'on leur avait dit avant que de partir (19).

Sur le soir, notre père supérieur voulut que je prisse les devants avec les pères Visdelou et Bouvet, pour donner ordre à nos affaires. L'occasion était favorable pour le retour de M. l'évêque et de M. l'abbé de Lionne, qui devaient partir le lendemain et qui nous avaient offert un de leurs balons. M. l'ambassadeur ordonna au chevalier de Forbin et au chevalier du Fay de reconduire M. l'évêque et M. l'abbé de Lionne, qui se mirent dans la chaloupe, où nous eûmes l'honneur de les accompagner parce que leurs balons n'étaient pas assez forts pour venir à bord.

Nous arrivâmes le soir assez tard à l'entrée de la rivière. Elle n'a qu'une petite lieue de large en cet endroit. À une demi-lieue de là, en montant, elle n'a pas un quart de lieue, et un peu au-dessus, sa plus grande largeur n'est que d'environ 160 pas. Son canal est fort beau et assez profond. La barre est un banc de vase qu'on trouve à l'embouchure, où il n'y a que douze à treize pieds d'eau quand la mer y est la plus haute. Il n'est rien de plus charmant que la vue de cette rivière, le rivage des deux côtés est tout couvert de grands arbres toujours verts et au-delà, ce ne sont que de vastes plaines à perte de vue couvertes de riz. Il était nuit quand nous abordâmes à une petite loge où les balons de M. l'évêque de Métellopolis l'attendaient. Comme les terres qui sont aux environs jusqu'à une journée de chemin au-dessus de Siam sont extrêmement basses, elles sont toutes noyées pendant la moitié de l'année. Les pluies qui y durent plusieurs mois de suite, enflant la rivière, causent ces grands débordements et c'est ce qui rend le pays si fertile. Sans cela le riz qui ne croît guère que dans l'eau, et dont les campagnes sont toutes couvertes, ne fournirait pas, comme il fait, à la nourriture de tous les Siamois et des royaumes voisins. Ces inondations ont encore cette commodité qu'on peut aller en balon de tous côtés, même dans les champs, ce qui répand partout une si grande multitude de bateaux que dans la plus grande partie du royaume le nombre des hommes est moindre que celui des balons. Il y en a de grands, couverts comme des maisons, qui servent de logements à des familles entières, et qui se joignant plusieurs ensemble forment comme des villages flottants dans les endroits où ils se trouvent.

Nous continuâmes à monter la rivière toute la nuit, pendant laquelle nous vîmes une chose très agréable : c'était une multitude innombrable de mouches luisantes dont tous les arbres qui bordaient la rivière étaient tellement couverts qu'ils paraissaient comme autant de grands lustres chargés d'une infinité de lumières, que la réflexion de l'eau, unie alors comme une glace, multipliait à l'infini (20). Tandis que nous étions occupés à les regarder, nous fûmes tout d'un coup enveloppés d'une prodigieuse quantité de mousquites ou maringouins. C'est une espèce de cousins fort importuns, qui piquent au travers des habits, et on en demeure incommodé longtemps après (21). Les Siamois qui conduisaient notre balon, quoiqu'ils fussent nus et occupés à ramer s'en défendaient mieux que nous : ils se frappent du plat de la main à chaque maringouin qu'ils sentent, et ils prennent si bien leur temps qu'ils n'en manquent pas un, sans perdre pour cela un seul coup de rame.

Nous trouvâmes beaucoup de singes et de sapajous sur le bord de la rivière, qui grimpaient sur les arbres et qui allaient par bandes. Mais rien n'est plus agréable à voir que le grand nombre d'aigrettes dont les arbres sont couverts ; il semble de loin qu'elles en soient les fleurs. Le mélange du blanc des aigrettes et du vert des feuilles fait le plus bel effet du monde. L'aigrette est un oiseau de la figure d'un héron, mais beaucoup plus petit. Sa taille est fine, son plumage beau et plus blanc que la neige. Il a des aigrettes sur la tête, sur le dos et sous le ventre, qui sont sa principale beauté, et qui le rendent extraordinaire.

Les oiseaux champêtres sont tous d'un plumage admirable, il y en a de diverses couleurs, de tout jaunes, de tout rouges, de tout bleus, de tout verts et en très grande quantité, car les Siamois, croyant à la transmigration des âmes dans d'autres corps, ne tuent point d'animaux de peur d'en chasser, disent-ils, les âmes de leurs parents qui pourraient bien s'y être logées.

Nous ne faisions pas une lieue sans rencontrer quelque pagode, c'est-à-dire un temple d'idoles (22). Il est toujours accompagné d'un petit monastère de talapoins, qui sont les prêtres et les religieux du pays. Ces talapoins vivent en communauté, et leurs maisons sont autant de séminaires où les enfants de qualité sont élevés.

Tandis que ces enfants y demeurent, ils portent l'habit de talapoin, qui consiste en deux pièces d'une espèce de toile de coton jaune, dont l'une sert à les couvrir depuis la ceinture jusqu'aux genoux ; pour l'autre, tantôt ils s'en font une écharpe qu'ils passent en bandoulière, tantôt ils s'en enveloppent, comme d'un petit manteau. On leur rase la tête et les sourcils aussi bien à leurs maîtres qui sont persuadés qu'il y aurait de l'immodestie et du péché à les laisser croître (23). Leur aveuglement nous inspirait une extrême compassion pour eux.

Après avoir ramé toute la nuit, nous arrivâmes sur les dix heures du matin à Bangkok. C'est la plus importante place du royaume, parce qu'elle défend le passage de la rivière avec un fort qui est de l'autre côté. Tous deux sont bien fournis de canon de fonte, mais mal fortifiés. M. de la Mare, ingénieur français, que M. l'ambassadeur a laissé à Siam, a eu ordre du roi de la fortifier régulièrement et d'en faire une bonne place (24) . Nous vîmes le gouverneur en passant ; c'est un grand homme fort bien fait qui nous reçut avec beaucoup d'honnêtetés. Nous allâmes dîner ensuite chez un artisan français, car il n'y a point d'hôtellerie en ce pays-là. Nous commençâmes dès ce jour-là à user de riz au lieu de pain et à boire seulement de l'eau de la rivière. Comme on fait cuire le riz avec de l'eau, c'est un manger assez fade, nous eûmes bien de la peine à nous y accoutumer d'abord, mais au bout de quinze jours nous le trouvions aussi bon que le pain, qui est ici rare et fort cher parce qu'il faut faire venir le blé de Surate ou du Japon.

Depuis Bangkok jusqu'à Siam, on rencontre quantité d'aldées (25) ou de villages dont la rivière est bordée presque partout. Ces villages ne sont qu'un amas de cabanes élevées sur de hauts piliers, à cause de l'inondation. Elles sont faites de bambou ; c'est un arbre dont le bois est d'un grand usage en ce pays-là. Le tronc et les grosses branches servent à faire les piliers et les solives, et les petites branches à faire le toit et les murailles. Proche des villages sont des bazars ou marchés flottants où les Siamois qui montent et qui descendent sur la rivière trouvent toujours leur repas tout préparé, c'est-à-dire du fruit, du riz cuit, de l'arraque (qui est une espèce d'eau-de-vie faite avec du riz et de la chaux) (26), et de certains ragoûts à la siamoise dont les Français ne sauraient goûter.

Le lendemain matin 3 octobre, nous nous trouvâmes à Siam. Comme nous croyions que M. de Métellopolis avait pris les devants, nous allâmes d'abord au séminaire pour lui rendre nos devoirs chez lui, mais il n'était pas encore arrivé. En l'attendant, nous dîmes la messe pour rendre grâces à Dieu de sa protection pendant tout le voyage, qui avait été justement de sept mois, car nous étions partis de Brest le 3 mars, et arrivés à Siam le 3 octobre.

De là nous allâmes à la maison du père Suarez, le seul jésuite qui fût alors à Siam (27), le père Maldonat étant allé depuis quelques temps à Macao d'où il devait revenir vers le mois de mars prochain (28). Nous passâmes par la faiturie française, c'est ainsi qu'on appelle le comptoir des marchands français, nous y saluâmes les officiers de la Compagnie. On nous conduisit ensuite au palais qu'on préparait pour M. l'ambassadeur, où nous rencontrâmes le seigneur Constance, le premier, ou pour mieux dire, l'unique ministre de ce royaume.

| Le seigneur Constance reçoit les jésuites avec une extraordinaire bonté. |

Nous savions déjà que c'était un homme de mérite et qu'il avait de l'affection pour nous, nous nous trouvâmes l'un et l'autre au-dessus de nos pensées. Dans cette première entrevue, il nous donna mille marques de bonté. Nous le remerciâmes du balon qu'il avait envoyé au-devant de nous et des chambres qu'il avait bien voulu prendre soin de nous faire bâtir proche le père Suarez, dont la maison était trop petite pour nous loger. Il nous dit qu'il se faisait un plaisir de nous obliger et qu'il s'acquittait de son devoir en bâtissant un appartement à ses frères (car c'est ainsi qu'il nous fait l'honneur de nous appeler), ne pouvant pas les loger chez lui ; qu'au reste il attendait d'autres jésuites qu'il avait demandés au père général, il y avait déjà plus d'un an. Il nous fit voir ensuite tous les appartements du palais de M. l'ambassadeur, que nous trouvâmes fort beaux et fort propres.

Le roi de Siam avait ordonné qu'on bâtit un hôtel magnifique pour recevoir M. l'ambassadeur, mais comme il n'était pas encore achevé et qu'il était impossible de différer à cause de la saison qui pressait pour le retour, M. Constance alla lui-même marquer la plus belle maison de toute la ville et la plus commode, qui appartenait à un grand mandarin, persan de nation, et la fit meubler magnifiquement (29).

| Description du palais où logea M. l'ambassadeur à Siam. |

Dans le premier étage il y avait deux salles de plain-pied, tapissées de toile peinte très belle et très fine. La première était garnie de chaises de velours bleu et l'autre de chaises de velours rouge à frange d'or, et la chambre de M. l'ambassadeur était toute entourée d'un paravent du Japon d'une beauté singulière, mais rien ne nous parut plus beau que le divan. C'était une grande salle lambrissée séparée des autres appartements par une grande cour, et bâtie pour prendre le frais pendant les chaleurs. Il y avait un jet d'eau à l'entrée, au-dedans une estrade, avec un dais et un fauteuil fort riches, et dans les enfoncements un peu obscurs deux cabinets qui donnaient sur la rivière et qui servaient à se baigner. De quelque côté qu'on jetât les yeux, on ne voyait que porcelaines fines de toutes grandeurs, placées dans des niches, enfin tout y était frais et agréable.

| M. Constance fait bâtir des appartements pour loger les jésuites à Siam. |

Après y avoir demeuré quelque temps, nous prîmes congé de M. Constance pour nous retirer dans notre maison, où nous trouvâmes le père Suarez qui nous attendait. Il nous reçut avec toutes les marques d'une joie extraordinaire et n'oublia rien pour nous régaler autant que sa pauvreté le pouvait permettre. C'est un jésuite portugais âgé de 70 ans. Il en a passé plus de 30 dans les Indes où il s'est acquis par son zèle et par sa capacité l'estime et l'amitié de tous ceux qui le connaissent. Il nous mena d'abord voir les logements que le seigneur Constance nous faisait préparer. On nous bâtissait dans la rivière sur des pilotis six petites chambres pour nous loger, et une galerie pour mettre nos instruments. Près de cent ouvriers y étaient occupés avec deux mandarins qui les pressaient jour et nuit. Sans cette augmentation le père Suarez n'eût pas pu nous recevoir chez lui, il n'avait qu'une chambre et un cabinet, tous deux si pauvres et si mal fermés, que les toquets (30), qui sont des lézards fort venimeux, y étaient partout derrières ses coffres et parmi ses meubles.

| Le roi de Siam envoie un magnifique balon à M. l'ambassadeur. |

Tandis qu'on préparait ainsi toutes choses, le roi envoya deux seigneurs qualifiés de la Cour avec dix mandarins de la quatrième et cinquième dignité, chacun avec un balon d'État, pour aller prendre celui de M. l'ambassadeur et le lui mener à l'entrée de la rivière. Il était fort magnifique, tout doré, long de 72 pieds, mené par 70 hommes bien faits, avec des rames couvertes de lames d'argent. La chirole, qui est une espèce de petit dôme placé au milieu, était couverte d'écarlate et doublée de brocart d'or de la Chine, avec les rideaux de même étoffe. Les balustres étaient d'ivoire, les coussins de velours et il y avait sous les pieds un tapis de Perse. Ce balon était accompagné de seize autres, dont quatre ornés aussi de tapis de pied et de couvertures d'écarlate étaient pour les gentilshommes de la suite de M. l'ambassadeur, et les autres douze pour le reste de son équipage. Le gouverneur de Bangkok s'y joignit avec les principaux mandarins du voisinage, de sorte qu'il y avait environ 66 balons quand ils arrivèrent à l'entrée de la rivière. La figure de ces bateaux et extraordinaire, ils sont fort longs et fort étroits ; il y en a d'aussi longs que des galères, c'est-à-dire de 100 ou 120 pieds de longueur, qui n'en ont pas six dans leur plus grande largeur. Les chiourmes sont de 100, de 120 et quelquefois de 130 rameurs.

Les députés trouvèrent à l'embouchure de la rivière une galère qui devait les porter à bord. Elle était suivie de trois autres et de six mirous (31), qui sont de longues barques, pour prendre le bagage. Étant arrivés au vaisseau de M. l'ambassadeur, ils le complimentèrent de la part du roi, lui disant qu'ils avaient ordre de Sa Majesté de l'accompagner jusqu'à la capitale où le roi l'attendait avec beaucoup d'impatience, pour savoir des nouvelles sûres du roi de France son bon ami et de toute la Maison royale.

NOTES

1 - Voir le Journal de l'abbé de Choisy du 24 août 1685 : Nos vaisseaux ont solennisé ce soir la veille de saint Louis fête du roi. L'Oiseau a tiré dix-sept coups de canon et la Maligne onze. Les Hollandais nous ont dit que si ça avait été le jour de la naissance du roi, on aurait bu bien du vin et fumé bien des pipes sur les remparts de la citadelle au bruit de tout le canon ; mais ils n'osaient, à cause du saint qu'ils auraient peur d'honorer. ⇑

2 - On trouve de nombreuses versions de ce mot, depuis le portugais Chincheo jusqu'à l'anglais Chinchew, en passant par Chinchau, Chinchu ou le Chinchin du père Tachard. Il s'agit de la ville de Zhangzhou, dans la province chinoise du Fujian. En 2010, le port de Zhangzhou fut absorbé par le port de Xiamen pour former le plus important complexe portuaire du sud-est de la Chine. ⇑

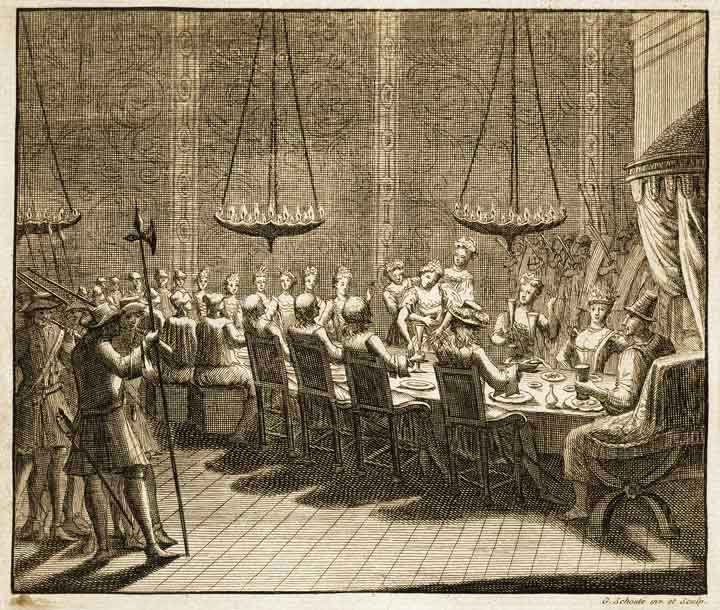

3 - Ternate faisait partie de ces royaumes, principautés et sultanats que s'arrachèrent les Portugais, les Anglais, les Espagnols, les Hollandais et parfois les Français, pour s'assurer le contrôle du très rentable commerce des épices, ici principalement le girofle. Les Hollandais finirent par l'emporter et obtinrent en 1657 un traité qui leur assurait le monopole de la production et de la commercialisation du girofle. Sous la protection bienveillante – la domination intransigeante – des Hollandais, le sultan Mandar Syah prénomma même ses fils Amsterdam et Rotterdam. Devenu sultan à la mort de son père en 1675, « Amsterdam » Sibori tenta de s'opposer militairement à la VOC. Défait en 1681, il dut se reconnaître vassal placé sous la protection bienveillante – la domination intransigeante – de la Compagnie hollandaise.

Vue de Ternate. Gravure du XVIIIe siècle.

Vue de Ternate. Gravure du XVIIIe siècle.

Hollandais à la table du sultan Sibori en 1680. (1724). ⇑

Hollandais à la table du sultan Sibori en 1680. (1724). ⇑

4 - Sauf peut-être quelques très courtes périodes de vacance, il y avait toujours un gouverneur à Malacca, mais il cumulait parfois les fonctions, ce qui pouvait donner l'impression qu'il n'était pas toujours à son poste. Ainsi Jacob Joriszn, nommé gouverneur de Malacca en 1677, l'était aussi de Coromandel. Cornelis van Quaalberg, gouverneur de Malacca entre 1680 et 1684, occupait également le poste de gouverneur d'Afrique du Sud. Quant à Nicolaas Schaghen, gouverneur de Malacca en 1684 et 1685, il l'était aussi de Bengale. ⇑

5 - Les Français avaient déjà eu l'occasion de voir le baron de Saint Martin lors de leur escale au cap de Bonne-Espérance. L'abbé de Choisy note dans son Journal du 5 juin : Nous avons pris deux ou trois fois du thé. M de Saint-Martin est entré . C'est un Français, major général commandant en chef toutes les troupes de la Compagnie dans les Indes. Il vient de Hollande et retourne à Batavia. ⇑

6 - Palembang, dans l'île de Sumatra, où les Hollandais avaient une forteresse et un comptoir.

La prise de Palembang par les Hollandais en novembre 1659. ⇑

La prise de Palembang par les Hollandais en novembre 1659. ⇑

7 - Ancre est employé trois fois au masculin par Choisy, Journal de son voyage de Siam (le 14 août et les 25 et 26 sept. 1685). Le même auteur l'emploie aussi au féminin (22 septembre). Il est maintenant féminin. Ancre au masculin n'est point un solécisme ; le genre a varié, et, comme on peut voir à l'historique, il a été fait, au XVIe siècle, masculin par quelques auteurs. (Littré). ⇑

8 - Après Goa et le cap Comorin, François Xavier séjourna à Malacca – aujourd'hui Singapour – à la fin de l'année 1545. ⇑

9 - C'est vers cette période que l'ambassade passa au large de la principauté de Songkhla (สงขลา), au sud de l'actuelle Thaïlande, qu'on appelait alors Singor et qui avait été concédé aux Français par le roi de Siam. Aucune des relations ne fait mention du curieux comportement du chevalier de Chaumont lorsqu'il eut l'occasion de prendre possession de cette terre, et le seul écho qu'on en trouve est dans les mémoires de Bénigne Vachet : Arrivés que nous fûmes devant Singor, je pris la liberté de faire assembler le conseil de M.&nbps;de Chaumont, notre ambassadeur. Ce fut là où je proposai que le roi et la Compagnie, ayant eu très agréable la concession que le roi de Siam avait faite de ce petit royaume pour y établir les Français, il me semblait que, puisqu'il était en vue, il ne fallait pas négliger ce moment heureux d'en prendre possession au nom du roi de France ; qu'il ne fallait qu'y arborer le pavillon et y laisser dix hommes jusqu'à ce que, par les ordres du roi de Siam, on y eût fait bâtir une forteresse et une petit ville, où messieurs de la Compagnie établiraient des marchands et des commis. J'ajoutai que j'avais déjà prévenu les envoyés siamois qui avaient été les porteurs des intentions de leur maîtres, les témoins de l'acceptation des ministres de France au nom du roi, et qu'ils y consentaient volontiers.

D'abord cette proposition fut reçue avec applaudissements. On avait déjà la vue sur M. le chevalier de Forbin pour le roi, et sur M. Véret pour la Compagnie ; ils devaient, le lendemain matin, aller prendre possession. On prépara le canon, on distribua de la poudre aux soldats pour faire des décharges après cette cérémonie, mais ce qui surprit étrangement tout le monde fut que le matin, à la pointe de jour, M. de Chaumont fit mettre à la voile sans en alléguer aucune raison. Je laissai passer les premiers mouvements et j'épiai le moment de le pouvoir entretenir seul. Il m'écouta avec attention : c'était pour lui faire part d'un pressentiment qui me serrait le cœur, parce qu'effectivement je l'honorais avec une tendre affection. Je lui dis donc, ce qui lui arriva dans la suite, qu'ayant manqué une si belle occasion, il ne la retrouverait pas quand il voudrait et qu'il aurait peine de se justifier en France d'une faute qu'on regarderait comme capitale ; que je ne comprenais pas que lui, qui la veille m'avait remercié si particulièrement d'un si bon avis, avait changé tout d'un coup en moins de douze heures et je le priai de ne pas me céler son motif. Je m'aperçus bien que ce que je disais lui était sensible. Il m'avoua qu'on lui avait représenté que M. Constance pourrait se choquer d'une action qu'on aurait faite sans lui en parler, d'autant plus que nous n'étions plus qu'à cent lieues les uns des autres. Ce fut un malheur pour M. de Chaumont et surtout pour la Compagnie. Singor était de toutes les Indes le point le plus avantageux à cette Compagnie. Par là, elle s'attirait le commerce de Cambodge, Siam, Cochinchine, Tonkin, Chine, Japon et des Philippines. Bientôt Batavia n'aurait été qu'un désert et ses riches habitants chinois n'auraient pas tardé de s'établir parmi les Français où le profit aurait été plus que double. Voilà ce que nous coûte cette conduite de M. de Chaumont, avec les suites funestes de la révolution de Siam, qui ne serait jamais arrivée si les Français eussent pris d'abord possession de Singor. (Mémoires de Bénigne Vachet, cités par Launay, Histoire de la Mission de Siam, 1920, I, pp. 157-158).

Dans les instructions secrètes que Phaulkon remettra au père Tachard au moment du départ de l'ambassade, il insiste fortement sur l'intérêt qu'il y aura pour les Français à prendre possession de Singor : (...) il faut bien faire entendre au roi la nécessité qu'il y a de s'emparer tout d'abord de Singor, où il est important d'amener deux bonnes colonies et des gens de guerre, parce qu'une fois que la place sera en état, on n'a plus rien à craindre : les marchands s'y habitueront, toutes les missions de Cambodge, Ciampa, Cochinchine, Tonkin, en seront mieux pourvues et secourues, et sans beaucoup de difficultés l'on y transportera tout le commerce de Siam. Néanmoins, lorsque les Français reviendront avec l'ambassade Céberet-La Loubère, ils bouderont une fois encore Singor pour concentrer tous leurs efforts sur Bangkok et Mergui. Cette prise de possession n'aurait sans doute pas évité la révolution de Siam, quoiqu'en pense Bénigne Vachet, mais elle aurait consituté une place de repli stratégique fort utile pour la garnison française en déroute. ⇑

10 - M. de Venderets d'Arbouville faisait partie des onze gentilshommes que le chevalier avait emmenés avec lui pour rehausser le prestige de son ambassade (nous savons par sa relation que le douzième gentilhomme prévu n'avait pu embarquer). Les fruits mangés à Batavia n'ont peut-être pas contribué à améliorer la santé de M. d'Arbouville, mais d'après l'abbé de Choisy, il était malade depuis au moins deux mois. Il voyageait sur la frégate la Maligne, et on peut suivre l'évolution de sa maladie dans le journal de l'abbé :

24 août : Il n'y a que M. d'Arbouville qui est toujours fort faible : il y a deux mois qu'il a le flux de sang ; c'est un mal dangereux dans les pays chauds.

28 août : Ce matin, en appareillant, la Maligne a envoyé sa chaloupe à bord demander des poulets et du vin pour M. d'Arbouville, qui est toujours fort malade. Son mal n'a point diminué à Batavia.

1er septembre : Le chirurgien de la Maligne est venu consulter les nôtres sur le mal de M. d'Arbouville. Le pauvre garçon a reçu aujourd'hui le viatique et ses forces diminuent à vue d'œil.

3 septembre : Le pauvre Arbouville a reçu l'Extrême-onction : on n'en espère plus rien.

5 septembre : On nous crie de la Maligne que M. d'Arbouville se porte un peu mieux. Il est bien jeune, il en pourra revenir ; et nous le souhaitons ardemment, tant pour l'amour de lui qui a du mérite, que pour avoir le plaisir de vous renvoyer toute votre jeunesse un peu hâlée, mais en bonne santé et toute glorieuse d'avoir été au bout du monde.

6 septembre : Ce matin la frégate a mis son pavillon ; c'était le signal de la mort de M. d'Arbouville : et ce soir elle a tiré cinq coups de canon, après l'avoir jeté à la mer. Il était fils unique, aurait eu beaucoup de bien et méritait une destinée plus heureuse : si ce n'est que Dieu le faisant mourir si jeune ait voulu lui ôter l'occasion de l'offenser ; en ce cas il est plus heureux que nous. ⇑

11 - Il y avait au moins trois personnes dans la chaloupe qui gagnait la terre de Siam. Le chevalier de Forbin, chargé de prendre contact avec le gouverneur de Bangkok, Bénigne Vachet, chargé d'aller porter à Ayatthaya la nouvelle de l'arrivée de l'ambassade, et Véret, le nouveau directeur du comptoir de la Compagnie qui se rendait, lui aussi, dans la capitale. Les deux mandarins siamois qui avaient défrayé la chronique en France et soulevé l'indignation par leur conduite refusèrent d'embarquer, on ne sait suite à quel conflit avec Véret. Bénigne Vachet note dans ses mémoires : Le 22 septembre, nous arrivâmes sur le soir à la vue de la grande rade de Siam. Le lendemain matin, avant que l'on eût jeté l'ancre, je partis dans la chaloupe du navire pour porter à Siam la première nouvelle de notre arrivée. Les deux envoyés siamois étaient tout disposés de venir avec moi, mais comme ils virent que M. Véret, nommé chef du comptoir des Français, était déjà dans la chaloupe, ils refusèrent d'y descendre. Je ne gagnai rien à leur représenter qu'ils allaient s'attirer quelque chose de fâcheux ; ils voulurent rester dans le vaisseau, ou bien que ledit M. Véret ne fût pas dans la chaloupe. J'avais mes raisons pour le mener avec moi, parce que MM. de la Compagnie m'en avaient prié avant ma sortie de Paris. On me donna à la tabangue un balon avec quinze rameurs qui me menèrent avec une vitesse incroyable auprès de M. de Métellopolis, qui en envoya aussitôt l'avis au roi. Il était 10 à 11 heures du soir : c'est le temps que le roi de Siam tient son conseil. Un moment après, des officiers de la cour vinrent nous avertir que le roi nous attendait. M. l'évêque de Métellopolis et M. l'abbé de Lionne m'y conduisirent. Dans le discours que je fis, je tâchai de renfermer toutes les heureuses dispositions que nous avions trouvées dans le roi de France, pour correspondre en tout et partout à l'amitié parfaite qu'il lui avait fait demander ; que c'était pour l'en assurer qu'il lui envoyait un ambassadeur, qui était actuellement à la barre de Siam, où il attendit ses ordres pour se rendre auprès de sa personne royale, et que là, il lui expliquerait les intentions du roi son maître. (Launay, op. cit., I, p. 158).

Quant au chevalier de Forbin, son premier contact avec la terre siamoise ne fut pas, c'est le moins qu'on puisse dire, le prélude à une grande histoire d'amour (Mémoires du comte de Forbin, 1729, I, pp. 97 et suiv.) : Dès que nous eûmes mouillé, je partis avec M. Le Vacher pour aller annoncer l'arrivée de M. l'ambassadeur dans les États du roi de Siam. La nuit nous prit à l'entrée de la rivière : ce fleuve est un des plus considérables des Indes, il s'appelle Ménan, c'est-à-dire mère des eaux. La marée, qui est fort haute dans ce pays, devenant contraire, nous fûmes obligés de relâcher. Nous vîmes en abordant trois ou quatre petites maisons de cannes, couvertes de feuilles de palmier. M. Le Vacher me dit que c'était là où demeurait le gouverneur de la barre : nous descendîmes de notre canot et nous trouvâmes dans l'une de ces maisons trois ou quatre hommes assis à terre sur leur cul, ruminant comme des bœufs, sans souliers, sans bas, sans chapeau et n'ayant sur tout le corps qu'une simple toile dont ils couvraient leur nudité. Le reste de la maison était aussi pauvre qu'eux ; je n'y vis ni chaises, ni aucun meuble. Je demandai en entrant où était le gouverneur ; un de la troupe répondit : C'est moi. Cette première vue rabattit beaucoup des idées que je m'étais formées de Siam ; cependant j'avais grand appétit, je demandai à manger : ce bon gouverneur me présenta du riz, je lui demandai s'il n'avait pas autre chose à me donner, il me répondit : Amay qui veut dire non. C'est ainsi que nous fûmes régalés en abordant. Sur quoi je dirai franchement que j'ai été surpris plus d'une fois que l'abbé de Choisy et le père Tachard, qui ont fait le même voyage et qui ont vu les mêmes choses que moi, semblent s'être accordés pour donner au public, sur le royaume de Siam, des idées si brillantes et si peu conformes à la vérité. Il est vrai que n'y ayant demeuré que peu de mois, et M. Constance, premier ministre, ayant intérêt de les éblouir par les raisons que je dirai en son lieu, ils ne virent dans ce royaume que ce qu'il y avait de plus propre à imposer : mais au bout du compte, il faut qu'ils aient été étrangement prévenus pour n'y avoir pas aperçu la misère qui se manifeste partout, à tel point qu'elle saute aux yeux et qu'il est impossible de ne la voir pas. Cela soit dit en passant ; revenons à notre voyage.

La marée étant devenue favorable, nous nous rembarquâmes et nous poursuivîmes notre route en remontant la rivière ; nous fîmes, pour le moins, douze lieues sans voir ni château ni village, à la réserve de quelques malheureuses cabanes, comme celles de la Barre. Pour nous achever, la pluie survint : nous allâmes pourtant toujours et nous arrivâmes à Bangkok sur les dix heures du soir. Le gouverneur de cette place, turc de nation et un peu mieux accommodé que celui de la barre, nous donna un assez mauvais souper à la turque ; on nous servit du sorbec pour toute boisson ; je m'accommodai assez mal de la nourriture et du breuvage, mais il fallut prendre patience. Le lendemain matin, M. le Vacher prit un balon, ce sont les bateaux du pays, et s'en alla à Siam annoncer l'arrivée de l'ambassadeur de France à la Barre, et moi je rentrai dans le canot pour regagner notre vaisseau.

Avant de partir, je demandai au gouverneur, si, pour de l'argent, on ne pourrait point avoir des herbes, du fruit et quelques autres rafraîchissements pour porter à bord : il me répondit : Amay. Comme nos gens attendaient de mes nouvelles avec impatience, du plus loin qu'on me vit venir, on me demanda en criant si j'apportais avec moi de quoi rafraîchir l'équipage ; je répondis : Amay. Je ne rapporte, ajoutai-je, que des morsures de cousins, qui nous ont persécutés pendant toute notre course. ⇑

12 - Le portrait de Phaulkon dressé par le père Tachard restera longtemps la biographie « officielle » de l'aventurier grec et contribuera largement à en édifier la légende. C'est ce portrait que reprendra le père d'Orléans dans son Histoire de monsieur Constance. Seul le chevalier de Forbin, sans doute bien plus près de la vérité, le déclare fils d'un cabaretier de Céphalonie.

Dans les archives siamoises, les Pohngsawadan (พงศาวดาร), Phaulkon est identifié comme le « Grand Français », et le récit de son ascension de peut manquer de faire sourire : En mil dix neuf de l'ère civile siamoise, année du Coq, neuvième de la décade, un Français, capitaine de navire de commerce, arriva à Ayuthia. Il y venait dans le but d'y vendre les marchandises de sa cargaison. Précisément à ce moment, le roi de Siam venait d'achever la construction d'un grand navire. Dans cette occurence, il fit demander au négociant français de lui expliquer la méthode la plus usitée en France pour le lancement des vaisseaux.

Ce Français, d'une intelligence plus que remarquable et très versé dans l'art nautique, chargea l'interprète de présenter ses hommages au roi et offrit de diriger lui-même les opérations du lancement, ce qui fut accepté avec empressement. Il fit donc aussitôt tous les préparatifs nécessaires, disposa le plan incliné, les câbles et les poulies : en un mot, il prit si exactement toutes ses dispositions que cette opération, toujours difficile et dangereuse, se termina avec le plus grand succès.

La satisfaction qu'en éprouva le roi fut telle que pour le récompenser, non seulement il lui fit de très riches présents, mais encore lui conféra le titre de Luang-Wichayen [หลวงวิชาเยนทร์], lui donnant, en même temps que les insignes de sa nouvelle dignité, un vaste terrain, une maison, ainsi que tous les meubles et ustensiles de ménage destinés à garnir son habitation. Enfin, il l'honora en lui confiant les fonctions d'un mandarin de son rang, pour les exercer dans la capitale.

Luang Wichayen remplit avec zèle et talent tous les devoirs de sa charge, ce qui le rendit cher au roi et au menu peuple. Aussi, ne tarda-t-il pas à être promu au rang et au titre de Phayah-Wichayen [พระยาวิชาเยนทร์]. Il servit utilement le gouvernement pendant quelque temps sous ce dernier titre.

Un jour, Phra-Naraï lui demanda ce qu'il y avait de plus rare et de plus curieux dans cette merveilleuse France, sur les richesses de laquelle il ne tarissait pas. En réponse à cette question, il parla avec enthousiasme des manufactures françaises et des ouvriers français qu'il dépeignit d'une habileté unique dans toutes les branches de l'industrie, notamment dans la fabrication des montres, des pendules, des canons, des mousquets, des télescopes, des longue-vues qui rapprochent les objets éloignés, et de tous autres articles extraordinaires. Il fit valoir éloquemment l'abondance de l'or et de l'argent ainsi que la richesse de tout le pays. Il raconta que, dans le palais français, on fondait l'argent en blocs mesurant un khub [คืบ : environ 24 cm] trois niu [นิ้ว : environ 2 cm] et deux kabiet [กระเบียด : environ 0,5 cm] de diamètre, et une longueur de deux wah [วา : environ 2 m] à deux wah et un khub [des blocs, donc, de 31 cm de section x 4,20 m de longueur], que l'on entassait en monceaux le long des avenues, comme des amas de bois. Leur poids était tel que treize à quatorze portefaix, réunissant leurs efforts combinés, ne pouvaient parvenir à en soulever un seul.

Il décrivit ensuite l'intérieur de la salle d'audience du roi, pavée de pierres de diverses couleurs, lesquelles étaient incrustrées d'ornements d'argent et d'or. Des verres de plusieurs nuances, gravés avec art, représentaient divers paysages où l'on admirait des vignes, des forêts, des montagnes et quantité d'animaux. Les murailles de cette salle d'audience disparaissaient sous les glaces, qui, en réfléchissant tous les objets à l'infini, produisaient des effets surprenants. Le plafond, entièrement recouvert d'une couche d'or, semblable à l'or anglais, était divisé en caissons finement travaillés d'où pendaient des glands magnifiques. Enfin, cette salle était décorée de candélabres et de lustres monumentaux aux mille lumières tombant du plafond. L'effet produit par tous ces ornements d'or et de couleurs variées réfléchis sans fin dans les glaces des parois, était fascinant et merveilleux.

Les descriptions enthousiastes que Phayah-Wichayen faisait de la magnificence et de la richesse de la capitale française, tout en laissant le roi assez incrédule, le fascinèrent à tel point qu'il résolut de s'assurer de leur exactitude. Il conféra donc à ce sujet avec Chao-Phayah-Kosa-Thibodi [เจ้าพระยาโกษาธิบดี, principal ministre et frère de lait du roi Naraï] et décida que l'on construirait un navire qui porterait une ambassade siamoise en France. (Les Annales officielles siamoise, traduction littérale par L. Bazangeon, extrait du Bulletin de la société de géographie de Rochefort, 1890-1891, pp. 58 et suiv.). ⇑

13 - Antoine Thomas, (1644-1709), jésuite flamand, fut un remarquable mathématicien, astronome et cartographe. Il s'embarqua pour l'Extrême-Orient en 1680 et atteignit Goa, avant d'essayer en vain de gagner le Japon, alors fermé aux étrangers. Il se trouva au Siam en 1681 et c'est vers cette époque qu'il convertit Phaulkon. On le retrouve à Pékin en 1686 où il occupe les fonctions de collaborateur et secrétaire de Ferdinand Verbiest, président du Tribunal des mathématiques à la Cour de l'empereur Khang Xi. Il succède à son compatriote à la mort de ce dernier en 1688, puis laisse la place à Claudio Filippo Grimaldi en 1694. Il continuera son oeuvre apostolique en Chine, réalisant de nombreuses cartes géographiques jusqu'à sa mort à Pékin en 1719.

Jean-Baptiste Maldonat, (1634-1699) jésuite né à Mons, s'établit au Siam en 1673 et se trouve dès cette époque au cœur de la querelle qui oppose les Portugais aux évêques apostoliques français, à qui tous les religieux sont tenus de prêter serment. Le père Maldonat, d'abord réticent se range finalement aux consignes de Rome et fait allégeance à Mgr Laneau en 1681. Il se trouve au Siam en 1686 et entretient d'excellentes relations avec les six jésuites mathématiciens. Lors de la révolution de Siam et des persécutions qui la suivent, il assiste les prisonniers, parmi lesquels ne se trouve qu'un seul jésuite français, le père de la Breuille.

Son ralliement précoce aux ordres de Rome lui vaudra en 1691 d'être en butte à l'hostilité des Portugais. On trouve dans une lettre de Mgr Laneau datée du 25 octobre 1691 et adressée au séminaire des Missions Étrangères de Paris l'évocation de ces difficultés : Il est arrivé une fâcheuse affaire aux deux pères Maldonat et Suarez, accusés qu'ils avaient obéi, et cela de la part de l'Inquisition et Vice-roi de Goa, lesquels ont donné l'ordre qu'on les retînt d'ici pour ce sujet, les traitant avec des paroles fort indignes. Nous avons cru les devoir assister, et quoi que notre pouvoir ne fût guère grand, nous avons néanmoins retenu le père Maldonnat au séminaire et empêché que l'on ne l'emmenât à Macao, et l'avons fait embarquer pour Manille pour de là s'en aller à Rome. Pour le père Suarez, nous n'avons pu lui donner aucun secours, comme il a déjà perdu la vue de vieillesse et qu'il ne sort plus, il n'a pu venir ici. Il est cependant resté, ayant protesté qu'il ne pouvait s'embarquer à cause de ses infirmités et de sa grande vieillesse. (Lettre de Louis Laneau du 25 octobre 1691, Archives des Missions-Étrangères). ⇑

14 - Dans l'Histoire de Monsieur Constance, ouvrage reproduit sur ce site, le père d'Orléans nous distille avec volupté un récit très édifiant de la conversion de Phaulkon (1690, pp. 13 et suiv.) : Il était né de parents catholiques, mais l'éducation qu'il avait reçue parmi les Anglais, auxquels il s'était donné à dix ans, l'avait insensiblement engagé à suivre la religion anglicane. Il y avait vécu jusqu'alors et le capitaine de la faiturie anglaise, qui avait aperçu en lui quelque penchant à retourner à la foi de ses pères, n'avait rien omis pour le retenir dans l'erreur. Heureusement pour l'en retirer, le père Antoine Thomas, jésuite flamand, passant par Siam pour aller dans les missions portugaises du Japon ou de la Chine, eut quelques conversations avec lui dans lesquelles ayant adroitement fait tourner le discours sur la controverse, M. Constance y prit tant de plaisir qu'il invita lui-même le père à le venir voir plus souvent afin qu'ils pussent avoir ensemble de plus amples conférences. Les premières qu'ils eurent furent sur la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, de laquelle deux ou trois entretiens convainquirent aisément un homme qui cherchait de bonne foi la vérité. Ils se disposaient à conférer sur l'intercession des Saints, sur les Indulgences et le Purgatoire, lorsque M. Constance fut obligé de suivre le Roi à Louvo. Ce voyage n'interrompit point ses conférences avec le père Thomas : comme ils le firent dans un même vaisseau, ils eurent tout le temps de disputer ; et le père eut l'avantage que le gouverneur de Macao, qui se trouvait alors à Siam et que M. Constance menait à Louvo, fut témoin de leurs entretiens.

Quelque occupé que fût M. Constance auprès du roi et du premier ministre, il ne laissa pas, quand il fut à la Cour, de ménager du temps pour traiter de religion avec son docteur. Ils parlèrent du pape, du chef de l'Église anglicane et de l'origine de cette dernière puissance, dont le père lui fit voir si manifestement l'abus qu'il en demeura persuadé. Il en était là quand il tomba malade ; et il n'avait pas si bien pris son parti qu'il n'eût peut-être encore différé quelque temps à se déclarer, si la crainte de mourir hors de l'Église n'eût hâté sa détermination. S'étant donc enfin résolu, il fit venir le père pendant la nuit et après lui avoir raconté l'occasion de sa chute dans l'hérésie, il lui exposa la situation présente de son cœur et de son esprit. Comme rien ne pressait encore, quoique le mal parût assez dangereux, on ne conclut rien ce jour-là : mais le lendemain, quoiqu'il y eût une diminution fort sensible, le malade déclara au père qu'il voulait retourner à l'église, le priant de lui vouloir servir de guide et de directeur dans cette grande action et l'assurant qu'il trouverait en lui une docilité parfaite pour tout ce qu'il lui prescrirait.

Le péril étant diminué, le père ne se pressa pas de faire abjuration à son pénitent. Il eut seulement soin de l'entretenir durant le reste de sa maladie dans la ferveur de ses bons desseins, et attendit pour faire le reste qu'il fût entièrement guéri. Le père Thomas voulant procéder sûrement dans une affaire de cette importance et rendre son ouvrage solide, engagea M. Constance à une espèce de retraite durant laquelle il lui fit lire et méditer un peu à loisir les Exercices de saint Ignace, expliqués par le père Salazar dans un petit livre espagnol plein d'onction et de bonnes instructions. Il lui enseigna aussi durant tout ce temps-là à faire une confession générale et lui fit promettre de se marier et de prendre une femme catholique dès qu'il aurait abjuré l'erreur, jugeant que c'était un point capital pour la solide conversion d'un homme qui était dans les désordres ordinaires aux gens de son âge, lorsqu'ils ne sont pas pénétrés de la crainte des jugements de Dieu, que la seule vraie foi peut donner.

Les choses étant ainsi disposées, M. Constance fit son abjuration le second jour de mai de l'année 1682 dans l'église des jésuites portugais établis à Siam au quartier de leur nation. Le gouverneur de Macao y assista avec peu de personnes : car M. Constance ne jugea pas à propos de rendre si tôt cette action publique, et c'est pour cela qu'elle se fit la nuit. On ne peut dire la consolation qu'il sentit durant la cérémonie, en pensant qu'il était enfin retourné au sein de l'Église après un si long égarement. La reconnaissance qu'il en conçut fut si vive qu'il disait aux assistants en les embrassant que puisque Dieu lui avait fait cette grâce qu'il avait si peu méritée, il tâcherait dorénavant de se rendre utile à la religion dans le royaume de Siam et d'y procurer aux autres le même bonheur qu'il venait d'y recevoir. Quelques jours après il fit sa communion, dans laquelle sa ferveur ayant encore pris un nouvel accroissement, il s'adressa au père et lui dit ces propres mots : Je proteste devant Notre Seigneur Jésus-Christ, que je reconnais ici présent, que j'emploierai dorénavant tous mes soins à réparer ce que j'ai passé de ma vie dans l'erreur et à amplifier l'Église catholique. Je prie celui qui m'en inspire le désir de m'en donner la grâce. Il me comble de tant de bénédictions qu'à peine me reconnais-je moi-même par le changement extraordinaire qui se vient de faire en moi. Je ne veux plus vivre que pour son service, que pour me consacrer tout entier à sa gloire et pour faire servir ce qu'il m'a donné d'autorité dans ce royaume à l'exécution de ses desseins.

D'après les différents portraits de Phaulkon que nous possédons, il est difficile – mais après tout pas impossible – de croire que l'aventurier grec ait été sincèrement illuminé par la foi et animé soudainement d'une telle piété. Peut-être avait déjà un plan à long terme concernant la France, et jugeait-il l'étape de la conversion comme un passage indispensable pour le mener à bien. Enfin, il se maria quelques jours après sa conversion avec Maria Guimard, jeune luso-japonaise très catholique, et selon les mots du père d'Orléans, considérable par la noblesse de sa famille et encore plus par le sang des martyrs dont elle avait l'honneur d'être issue et dont elle imite si bien les vertus. Il est probable que la conversion était une condition sine qua non pour obtenir l'accord de la très chrétienne Marie et de sa famille. L'idée que Phaulkon s'est converti par amour n'a, après tout, rien pour nous déplaire. ⇑

15 - Ces préparatifs de réception et ce va-et-vient de visiteurs durèrent fort longtemps, puisque l'Oiseau jeta l'ancre à la barre de Siam le 23 septembre 1685 et le chevalier de Chaumont ne mit pied à terre que le 9 octobre suivant. Les choses sont à peine plus rapides de nos jours dans le royaume de Thaïlande... ⇑

16 - La tabangue, ou tabanque, était un poste douanier, une sorte d'octroi situé à quelques kilomètres avant l'entrée d'Ayutthaya. La Loubère explique confusément : Tabanque en siamois veut dire « douane » et parce que le logis du douanier, qui est à l'embouchure de la rivière, est de bambou comme tous les autres, les Français appelèrent Tabanque tous les logis de bambou, du nom du logis du douanier, qu'ils avaient vu le premier de tous. (La Loubère, Du Royaume de Siam.) Ces explications sont pour le moins embrouillées, et tabanque ne signifie nullement douane en siamois. Selon Étienne Aymonier, le mot proviendrait du cambodgien « Trebêng », nom donné aux petits châssis de bambou fixés au bout d'une perche pour servir d'enseigne aux postes de douane. (Étienne Aymonier, Le Cambodge, 1901).

La tabanque. Dessin colorié 1688.

La tabanque. Dessin colorié 1688.

Tabanque, c'est une grande maison faite de claies de bambous sur le bord de la rivière de Siam où logeaient les ambassadeurs à la dînée ou à la couchée. ⇑

17 - Le chevalier de Chaumont ne révèle pas le contenu de l'entretien, et se contente de noter : le vingt-neuvième, M. l'évêque vint à bord avec M. l'abbé de Lionne ; ils m'informèrent de ce que je voulais savoir, et me dirent que le roi de Siam ayant appris sur la minuit mon arrivée par M. Constance, un de ses ministres, il en témoingna une très grande joie, et il donna ordre d'en aller avertir M. l'évêque, et de dépêcher deux mandarins du premier ordre (qui sont comme les premiers gentilshommes de la Chambre du roi en France), pour me témoigner la joie qu'il avait de mon arrivée. (Relation du voyage de Siam, 1686, pp. 31-32).

Louis Laneau tint au chevalier de Chaumont à peu près les mêmes propos que ceux que l'abbé de Lionne confia à l'abbé de Choisy, qui les rapporte dans son Mémoire écrit à bord de l'Oiseau le 1er janvier 1686 : L'évêque alla dans la chambre de M. l'ambassadeur ; l'abbé vint dans la mienne. Je lui dis d'abord que M. l'ambassadeur venait proposer au roi de Siam de la part du roi de se faire chrétien : il parut surpris de cette proposition, et me dit net que les choses n'étaient point en cet état-là ; qu'à la vérité, le roi de Siam favorisait en tout la religion chrétienne, qu'il faisait bâtir des églises, qu'il donnait de l'argent aux missionnaires, qu'il avait fait entrer M. d'Héliopolis à la Chine, mais que pour changer de religion, il ne croyait pas qu'il y songeât et que ce ne serait peut-être pas une petite affaire que de lui en faire la proposition. Je lui dis que le roi, en envoyant ici un ambassadeur, avait cru les choses plus avancées ; qu'on lui avait dit que le roi de Siam était persuadé de la fausseté de sa religion, qu'il n'allait plus aux temples de ses dieux, qu'il avait déjà quitté plusieurs superstitions et qu'il ne fallait plus que le pousser un peu pour lui faire embrasser la véritable religion. Il me répondit que le roi de Siam ne paraissait pas trop attaché à ses idoles, mais qu'il y avait encore bien loin de là à recevoir le baptême. Là-dessus, M. l'ambassadeur étant venu sur le pont, M. l'abbé de Lionne l'alla saluer et d'abord lui dit devant moi qu'il avait été fort surpris de tout ce que je lui avais dit, et lui tint en peu de mots le même discours qu'il m'avait tenu. M. l'évêque avait dit la même chose à M. l'ambassadeur dans un grand secret, de sorte que la conversation devint commune entre nous, quasi malgré nous ; et ce fut la première fois que je parlais avec M. l'ambassadeur des affaires de l'ambassade ; il avait eu jusque-là pour moi toutes sortes de considérations et d'honnêtetés, mais toujours sur des nouvelles et choses générales.

M. l'évêque me fit beaucoup d'amitié, et supposant qu'il ne devait rien avoir de caché pour moi, il me dit l'état de toutes choses avec simplicité ; il avait reçu des lettres de messieurs du séminaire de Paris, qui le priaient d'avoir en moi quelque confiance. Me voilà donc dans les affaires. On tint conseil sur les mesures qu'il y avait à prendre. M. Vachet n'y fut point appelé, parce qu'il était allé à Siam donner la nouvelle de notre arrivée. M. l'évêque nous exposa que le roi se reposait du soin de ses affaires sur M. Constance, qui, sans avoir voulu de charge, les faisait toutes et avait toute l'autorité, que ce M. Constance avait beaucoup d'esprit et qu'il ne fallait songer à rien faire que par son moyen, qu'il fallait donc tâcher de le gagner, qu'il ne se souciait point d'argent mais qu'en le flattant du côté de l'honneur, où il était fort sensible, on lui ferait faire l'impossible. Cela parut fort raisonnable et on se détermina à suivre ce parti. (Mémoire écrit à bord de l'Oiseau le 1er janvier 1686 par l'abbé de Choisy, (Launay, op. cit., I, pp. 162-163). ⇑

18 - Le séminaire des missionnaires fut bâti en 1666 sur la rive extérieure du Ménam, au sud-ouest d'Ayutthuya. Le terrain, qui était une partie du quartier des Cochinchinois, ainsi que les matériaux, furent donnés aux religieux français par le roi Naraï. L'édifice, baptisé camp Saint-Joseph, fut agrandi en 1667 et avait l'aspect d'un grand corps de bâtiment composé d'un rez-de-chaussée de briques et d'un étage de bois, transformé en chapelle, et qui pouvait accueillir de nombreux missionnaires. Le père Tachard ne souffle mot du serment que les six jésuites étaient tenus de prêter à Mgr Laneau, évêque apostolique, d'après les instructions de Rome. Toutefois, Mgr Laneau, qui cherchait l'apaisement, les dispensa de ce serment. ⇑

19 - Cette habitude de noter scrupuleusement jusqu'au moindre petit détail étonnera beaucoup les Français. Après l'arrivée des trois ambassadeurs siamois à Brest, Donneau de Visé qui assure le « reportage » quasiment « en direct » pour le Mercure Galant, note : Ils visitèrent le port et entrèrent dans trois vaisseaux qui pour la grandeur, la sculpture et la dorure surpassent tous ceux dont on a jamais entendu parler. Ces vaisseaux sont le Soleil Royal, la Couronne, et la Reine. Ils les visitèrent avec une exactitude qu'on ne saurait exprimer, ils en prirent même les mesures et écrivirent tout ce qui regarde ces trois vaisseaux. Ils en font de même de tout ce qu'ils voient, et s'enferment tous les soirs après le souper avec plusieurs secrétaires. Ils se relisent les uns aux autres tout ce qu'ils ont remarqué, et les un pouvant se souvenir d'une chose que les autres peuvent avoir oubliée, ils font ainsi jour pour jour un journal exact de ce qu'ils ont vu. Il fut même résolu entre eux avant leur départ de Brest qu'ils enverraient à droite et à gauche sur le chemin quelques mandarin et un interprète pour examiner ce qui leur paraîtrait de plus curieux et pour demander, lorsqu'ils verraient des châteaux, quels en étaient les seigneurs et tout ce qu'il y aurait à savoir sur leur qualité et leurs services. On dit qu'ils se sont acquittés si exactement de cette commission, que non seulement ils ont fait une espèce d'inventaire de tout ce qu'ils ont vu, mais qu'ils ont même compté jusqu'aux arbres des lieux qu'ils ont visités. (Donneau de Visé, Le voyage des ambassadeurs de Siam en France. Le Mercure Galant de septembre 1686, pp. 26 et suiv.). ⇑

20 - Ces mouches luisantes, qui sont sans doute très proches de nos lucioles, sont également mentionnées par La Loubère : Les mouches luisantes ont, comme les hannetons, quatre ailes qui paraissent toutes quand la mouche vole, mais dont les deux plus minces se cachent sous les plus forte quand la mouche est en repos. Nous ne vîmes guère de ces petits animaux parce que la saison des pluies était passée quand nous descendîmes à terre. Le vent du nord, qui commence quand les pluies cessent, ou les tuent, ou les emportent presque tous. Ils ont quelque feu dans les yeux, mais leur plus grand éclat vient de dessous leurs ailes et ne brille qu'on l'air lorsque les ailes sont déployées. Ce que l'on dit n'est donc pas vrai que l'on s'en pourrait servir la nuit au lieu de bougies car, quand elles auraient assez de lumière, quel moyen de les faire toujours voler et de les retenir à portée d'éclairer ? (Du royaume de Siam, 1691, I, pp. 57-58). ⇑