Première partie.

Puisque Votre Révérence (1) veut que je lui écrive encore quelque chose des affaires de Siam, je le ferai pour lui obéir, commençant par quelques particularités de la vie de M. Constance et de sa triste fin, quoique ce ne soit qu'avec bien de la peine que je me vois obligé de rappeler l'idée de ces funestes malheurs et que je craigne de ne dire que des choses dont Votre Révérence saura déjà la plus grande partie, puisque j'avais dit au père Le Blanc tout ce que j'en savais de particulier. J'aurai au moins la consolation d'avoir obéi en cela à Votre Révérence et peut-être qu'il ne lui sera pas désagréable de revoir les différentes aventures d'une personne si zélée pour l'avancement de la religion et pour les intérêts de la France, et si bon ami de notre Compagnie et de Votre Révérence en particulier. Ce me sera d'ailleurs un grand plaisir d'avoir cette occasion de rendre justice à son mérite, en rapportant les choses dont j'ai moi-même été témoin et ramassant quelques circonstances qui auront pu échapper aux autres.

Constantin Hiérachy, si connu en Europe sous le nom de Constance Phaulkon, était natif des îles de Céphalonie. Son père était grec, d'une honnête famille et il avait eu, du côté de sa mère, des ancêtres qui avaient gouverné le pays pour la république de Venise. L'ambition qu'il avait de se faire une meilleure fortune que celle qu'il pouvait espérer de ses parents et quelques mauvais traitements qu'il reçut de son père l'obligèrent à sortir fort jeune de son pays sans prendre les mesures qui auraient été nécessaires pour se mettre plus en état de faire quelque chose. La nécessité où il se vit d'abord l'obligea à se mettre au service d'un Anglais avec lequel, ayant fait quelques voyages sur la Méditerranée, il passa en Angleterre.

Je passe légèrement sur ses premières aventures dont Votre Révérence saura bien mieux les particularités que moi. Il servit en 1672 dans la flotte du prince Robert contre les Hollandais (2) et passa ensuite aux Indes avec un autre maître (3) qui changea son nom grec en français et le nomma faucon, ce que signifie le mot hiérachy. Les Portugais, d'ailleurs, qui n'appellent ordinairement les personnes que par leur nom de baptême, je ne sais par quelle raison, le nommèrent Constance au lieu de Constantin. Ainsi il fut connu sous le nom de Constance Phaulkon.

Quoiqu'il fût encore assez jeune quand il passa aux Indes orientales, il ne laissa pas de profiter extrêmement de son voyage, soit pour l'art de la navigation dont il s'instruisit assez pour pouvoir conduire un vaisseau lui-même, soit pour la connaissance qu'il acquit des affaires des Indes, qui lui fit naître l'envie d'y retourner une seconde fois aussitôt qu'il fut de retour en Europe, espérant d'y pouvoir faire sa fortune. La passion qu'il avait d'y repasser fit qu'il accepta l'office de matelot sur un vaisseau qui allait à Bantam, n'ayant pas pu obtenir d'y passer sous une meilleur condition. Il se mit à Bantam au service de la Compagnie anglaise et il eut un office de petit commis dans le comptoir qu'elle avait dans cette ville. Il y fit une action qui fit voir son intrépidité et qui le mit en état de pouvoir pousser sa fortune.

Les Anglais faisaient une grande réjouissance pour la naissance de leur roi dont c'était le jour. Celui qui tirait le canon laissa prendre par malheur le feu aux poudres qui, dans le moment, se communiqua au magasin qui était proche et où il y en avait une grande quantité. Ce qui était le plus fâcheux est que le tonneau duquel on avait tiré celles dont on se servait était resté ouvert dans l'endroit proche du lieu où avait pris le feu. Chacun, dans un danger si manifeste, prit la fuite. M. Constance seul, dans cette épouvante générale, conserva assez de sang froid pour faire réflexion que la fuite même ne le tirerait pas du danger, puisque le magasin qui allait sauter dans le moment accablerait indubitablement sous ses ruines ceux qui prenaient la fuite comme ceux qui restaient. Il crut qu'il valait mieux risquer sa vie en tâchant de prévenir le danger. Il se jeta dans le magasin par l'ouverture même qu'avait faite le feu, et retirant du milieu des flammes, pour ainsi dire, le tonneau de poudre qui était ouvert, il eut le temps d'appeler à son secours quelques esclaves qui ne savaient le danger, et avec eux, il sauva le magasin et toute la faiturie. Le chef, pour lui marquer la reconnaissance d'un si grand service, lui donna mille écus.

M. Constance, qui ne s'était jamais vu une somme si considérable, crut qu'il en avait assez pour faire sa fortune et, en effet, c'est quelque chose dans les Indes pour un homme qui a de l'adresse et de l'expérience. Il quitta le service de la Compagnie à Bantam pour s'en aller à Siam faire son commerce lui-même. Il avait des recommandations pour MM. Ouits et Barnabé (4) qui étaient les directeurs du comptoir que la compagnie anglaise avait dans cette ville. Il avait besoin de l'appui de ces deux Anglais qui étaient fort puissants et comme il était l'homme du monde qui avait les manières les plus engageantes, il sut si bien se gagner à leur estime et leur amitié qu'ils résolurent de l'aider à faire sa fortune à quelque prix que ce fut.

Ce fut par leur secours et avec le peu d'argent qu'il avait qu'il acheta un petit bâtiment avec quelques marchandises pour aller faire commerce à Achem. C'était déjà pour lui un changement de fortune assez considérable de se voir devenu, de matelot, capitaine et maître de son vaisseau, aussi sortit-il de Siam plein de grandes espérances de se pouvoir faire par son industrie une fortune considérable. Mais il la vit bientôt renversée par un triste naufrage qu'il fit à l'entrée du détroit de Malacca. Il y perdit tout ce qu'il avait, hors l'espoir de rétablir ses affaires par le secours de ses amis. Il regagna Siam le mieux qu'il put et sut si bien exciter la compassion de ses protecteurs par le touchant récit qu'il leur fit de sa disgrâce qu'ils résolurent de l'aider encore à s'en relever.

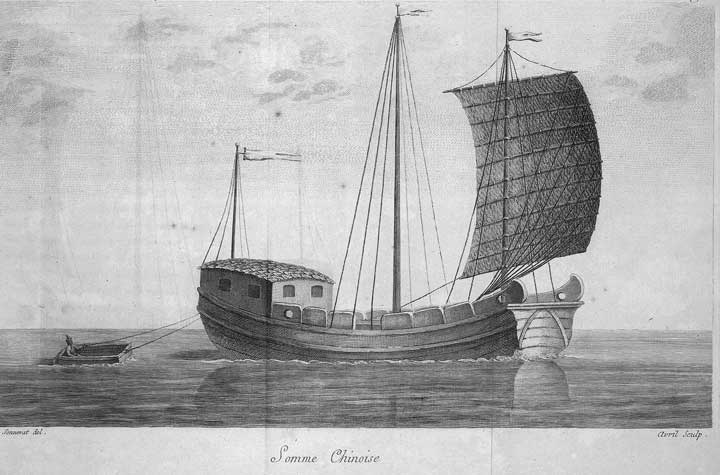

M. Ouits avait reçu quantité de draps d'Angleterre pour les vendre à Siam à un certain prix, mais comme il n'en trouvait pas le débit, il les donna à M. Constance pour les aller vendre au Japon, lui abandonnant tout le gain qu'il pourrait faire. Il s'embarqua sur une sommeBateau chinois à fond plat, à voile unique, servant aussi d'habitation. chinoise qui y allait et il vendit si bien les marchandises qu'il eut de quoi acheter, à son retour, un autre bâtiment plus considérable que le premier. Il se remit une seconde fois en mer sous ses propres auspices, résolu de bien prendre ses mesures pour éviter le malheur qui lui était déjà arrivé. Mais que servent toutes les précautions humaines contre la fureur d'un élément indomptable ! À peine fut-il sorti de la rivière de Siam qu'il s'éleva une furieuse tempête qui, ayant brisé les mâts et le gouvernail de son vaisseau, l'alla faire échouer sur la côte malaise. Il s'y sauva à la nage avec bien de la peine et il eut encore le malheur de s'y voir dépouiller tout nu par une troupe de Malais qui étaient accourus sur le bord pour profiter de sa disgrâce.

chinoise qui y allait et il vendit si bien les marchandises qu'il eut de quoi acheter, à son retour, un autre bâtiment plus considérable que le premier. Il se remit une seconde fois en mer sous ses propres auspices, résolu de bien prendre ses mesures pour éviter le malheur qui lui était déjà arrivé. Mais que servent toutes les précautions humaines contre la fureur d'un élément indomptable ! À peine fut-il sorti de la rivière de Siam qu'il s'éleva une furieuse tempête qui, ayant brisé les mâts et le gouvernail de son vaisseau, l'alla faire échouer sur la côte malaise. Il s'y sauva à la nage avec bien de la peine et il eut encore le malheur de s'y voir dépouiller tout nu par une troupe de Malais qui étaient accourus sur le bord pour profiter de sa disgrâce.

On ne peut dire l'accablement d'esprit où il se trouva pour lors : deux malheurs si consécutifs qui semblaient mettre une opposition insurmontable à sa fortune en le réduisant dans la plus grande misère où il eût jamais été et, rebutant ceux qui auraient été les plus zélés à son avancement, le jetaient dans une espèce de désespoir. Il n'avait pas le courage de retourner mendier l'assistance de ses amis qui avaient déjà tant fait inutilement pour l'avancer. Il ne pouvait se résoudre d'ailleurs à retourner, misérable comme il était, dans la maison de son père, outre qu'il lui aurait été assez difficile, ces considérations lui faisaient paraître la mort plus supportable que l'état malheureux où il se trouvait réduit. Ainsi la douleur qui l'accablait et la honte de se voir nu l'obligèrent à se retirer dans quelques broussailles qui étaient proches pour s'y abandonner à son chagrin.

L'accablement où il était fit qu'il ne fut pas longtemps sans s'y endormir. Il s'éveilla peu de temps après, plein d'une certaine assurance qu'il se sentit au-dedans de lui-même de voir bientôt ces malheurs réparés par une fortune avantageuse. Il en fut d'autant plus surpris qu'il n'en voyait aucune apparence, et il a toujours attribué cela à une faveur spéciale du Ciel qui voulut, par là, le retirer des danger où il se trouvait d'attenter quelque chose sur sa vie, dans le désespoir où il était, mais je crois que c'était encore plus parce qu'elle le destinait à être un des grands appuis de la religion dans les Indes. Quoi qu'il en soit, les mouvements de constance qu'il se sentit ne lui permirent pas de demeurer plus longtemps dans sa retraite. Il se rendit à la faiturie que les Hollandais ont à LigorAujourd'hui Nakhon Si Thammarat (นครศรีธรรมราช), dans la péninsule Malaise, au sud de l'isthme de Kra., qui n'était pas éloignée de là, et y ayant reçu des habits, il s'en retourna à Siam.

Il y a peu de gens dont l'amitié eût été à l'épreuve de deux disgrâces aussi considérables que celles-là, surtout lorsque l'amitié coûte à entretenir sans espérance de retour. Cependant M. Constance ne trouva pas amis moins disposés à le servir qu'auparavant. Maître Ouits lui prêta mille écus pour le consoler de son malheur.

Il avait été trop maltraité de la mer pour les y aller risquer encore. Il prit une autre résolution qui parut à la vérité une plus grande folie à ses amis, mais que le succès justifia, faisant voir qu'il ne pouvait pas mieux placer son argent. Il n'avait que ces mille écus, il en alla faire un présent au barcalon de Siam. Il était frère de Mum Pan qu'on a vu soutenir en France avec beaucoup d'esprit la qualité de premier ambassadeur du roi de Siam, son maître (5). Ce barcalon, parmi beaucoup de grandes qualités qui lui avaient attiré toute la faveur du roi et l'estime de tout le peuple, avait un défaut bien considérable, je veux dire une passion si extrême d'amasser des richesses, qu'il n'était pas à l'épreuve des présents et que ce n'était que par cette voie qu'on pouvait avoir accès auprès de lui. M. Constance, qui connaissait son faible, s'en servit pour gagner son crédit. Il lui donna tout ce qu'il avait. Le Siamois ne fut pas insensible à un tel présent. Il lui demanda ce qu'il pouvait faire pour lui. M. Constance lui répondit que toute la grâce qu'il lui demandait était d'entrer par son moyen au service du roi de Siam. Le barcalon lui demanda en quelle qualité il voulait le servir. M. Constance lui fit voir qu'il pourrait lui être utile à bien des choses, suivant que Sa Majesté le voudrait employer, ce qui plut fort au barcalon. Mais ce qui le charma davantage fut que, lorsqu'il demanda à M. Constance quels gages il voulait avoir, celui-ci lui répondit qu'il n'en demandait pas et qu'il ne cherchait que l'honneur de servir Sa Majesté. Il fut bien surpris de voir un si grand désintéressement et il lui promit de le recommander fort particulièrement au roi.

M. Constance n'attendit pas longtemps l'effet de ses promesses. C'est la coutume parmi les princes des Indes de s'envoyer de temps en temps mutuellement des ambassadeurs, plutôt pour faire commerce que pour entretenir l'amitié. Le roi de Siam, qui en recevait assez souvent du roi de Perse, lui en envoyait de même. Les Mores étaient ordinairement chargés du soin de l'ambassade et du commerce, et comme il n'y avait qu'eux qui fussent en état de rendre ce service, les Siamois n'ayant pas de vaisseaux ni connaissance de la marine, ils obligeaient le roi de Siam à leur donner les marchandises au prix qu'ils voulaient et y faisaient ensuite de gros gains en Perse. Le barcalon eut cette année-là quelques difficultés particulières avec eux et, ne pouvant s'accorder, il se souvint de M. Constance. Il l'envoya chercher et lui demanda s'il ne pourrait pas conduire en Perse les ambassadeurs du roi. Cela aurait paru impossible à tout autre qui se serait trouvé dans les circonstances où il était, car il fallait faire toutes les avances sur le prix des marchandises, pour n'en être remboursé qu'au retour. Cependant il ne fit nulle difficulté de se charger de cette affaire et il fit tant par son adresse et le secours de ses amis que, malgré toutes les oppositions que les Mores, qui étaient puissants, tâchèrent d'apporter à son entreprise, il en vint à bout. Il conduisit heureusement les ambassadeurs en Perse. Il y traita les affaires dont il avait été chargé avec tout le succès possible et, comme il ne cherchait qu'à bien faire les affaires du roi de Siam sans chercher à faire en même temps les siennes, le gain qu'il rapporta sur les marchandises dont on l'avait chargé se trouva au double de celui que les Mores donnaient. Le barcalon en fut satisfait au-delà de tout ce qu'on peut dire, car il avait une bonne part dans les marchandises. Il loua tant au roi le mérite et les services de M. Constance que sa Majesté voulut le voir. C'était une grande grâce qu'il lui faisait, car il ne se laissait guère approcher en ce temps-là des Euréopéens.

M. Constance n'avait rien plus souhaité que d'avoir cet honneur. Il s'y était disposé en apprenant avec une facilité surprenante la langue du pays qu'il parlait comme les naturels mêmes ; il savait même celle du palais qui en beaucoup de mots est différente de la commune, étant pour la plupart composée de mots de la langue de Cambodge qu'un prince de ce pays, qui fut roi de Siam, introduisit dans le palais (6). Le roi fut charmé, dès le premier entretien, de l'esprit et des manières de M. Constance. Ceux qui l'ont connu n'en seront pas surpris ; il avait tout ce qu'il faut pour cela. C'était un homme d'une vivacité et d'une étendue d'esprit admirable. Sans avoir presque jamais étudié, il n'ignorait rien des choses qu'un honnête homme doit savoir. Il avait appris, par l'usage du monde, dont il avait su extrêmement profiter, une infinité de choses. Il parlait de la plupart des sciences avec une justesse qui surprenait ceux qui les savait le mieux et il n'y a guère d'hommes qui ait mieux fait voir jusqu'où peut aller la force de l'esprit sans le secours de l'art. Il avait avec cela les manières du monde les plus honnêtes et les plus insinuantes lorsqu'il voulait gagner quelqu'un, et quoiqu'il fût d'un naturel vif et plein de feu, il savait cependant si bien se modérer lorsqu'il le voulait qu'on l'eût pris pour l'homme du monde du plus grand flegme.

Le roi le voulut voir souvent. Il prenait un plaisir singulier à lui faire raconter la grandeur des princes d'Europe, les forces de leurs États, leur manière de gouverner et de faire la guerre. Ce fut dans ces entretiens qu'il conçut cette grande estime et cette tendre amitié qu'il a toujours conservée pour Sa Majesté très chrétienne. Comme tout retentissait pour lors dans les Indes de ses grandes conquêtes et des victoires qu'il remportait sur les plus puissants princes de l'Europe ligués ensemble contre lui, M. Constance charmait le roi de Siam en lui en faisant le détail. Ce n'est pas qu'il eût, pour lors, eu un attachement particulier avec la France, mais c'est que, connaissant l'humeur guerrière du roi de Siam, il savait que rien ne lui plaisait davantage que le récit des grandes actions de ce héros qui faisaient l'admiration du monde entier.

Le roi de Siam, qui eût bien voulu suivre son exemple en toutes choses s'il eût été possible, voulut imiter au moins la sagesse avec laquelle il avait rendu son royaume impénétrable par les fortes places qu'il avait conquises ou qu'il avait fait bâtir sur les confins. Il dit à M. Constance qu'il avait le même dessein et qu'il voulait qu'il allât faire le tour de son royaume pour voir les places qu'il faudrait fortifier, qu'il en levât le plan et qu'il désignât ensuite les fortifications qu'il y pourrait faire. M. Constance n'était pas ingénieur, mais la beauté de son génie, jointe à la forte passion qu'il avait de plaire au roi, suppléèrent au défaut de l'art. Il avait vu des fortifications en Europe, il s'en rappela le souvenir et dressa avec cela des plans assez justes pour fortifier les places qu'il croyait en avoir besoin, conformément à leur terrain et leur situation. Les ayant fait voir à son retour aux Anglais pour profiter de leurs avis, il les présenta à Sa Majesté qui, sur l'estime qu'elle avait de celui qui les avait tracés, les jugea admirables et ordonna en même temps aux provinces dans lesquelles elles étaient tracées de travailler incessamment à ces nouvelles fortifications.

Les Siamois sont naturellement paresseux, et ce qui les rend encore plus lâches au service du roi, c'est qu'ils sont obligés de le faire à leurs frais, ne touchant pas même de quoi se nourrir (7). Aussi ils ne payent pas de tailles ni d'autres contributions. Cette nouvelle corvée les épouvanta et, pour s'en délivrer, ils s'adressèrent au barcalon de la bonne manière, c'est-à-dire en lui faisant un présent de cinquante catis qui valent 1500 de nos livres (8), afin qu'il détournât le roi de faire faire ces ouvrages. Le barcalon s'y employa comme il le leur avait promis. Il représenta à Sa Majesté que des villes fortifiées n'étaient pas d'usage pour son royaume comme pour l'Europe ; que les Siamois, ne sachant pas soutenir des sièges, elles leur seraient plutôt nuisibles qu'utiles parce que les ennemis s'en saisissant sans peines, les Siamois en auraient beaucoup à les en chasser et que c'était leur procurer des lieux de sûreté dans le royaume, que d'ailleurs M. Constance, qui avait donné le plan de ces nouvelles fortifications, était un jeune homme qui n'avait pas beaucoup d'expérience de ces sortes de choses et qu'il engagerait Sa Majesté dans le lien de fausses dépenses.

Ses raisons n'étaient pas mauvaises, mais, par malheur pour lui, le roi savait que c'était plutôt l'argent qu'il avait reçu qui le faisait parler qu'un véritable attachement aux intérêts de la couronne. Il voulut qu'il avouât lui-même cette vérité et lui demanda s'il n'avait rien reçu pour représenter ces choses. Le barcalon, croyant que Sa Majesté n'en avait nulle connaissance, le nia et persista à ne le vouloir pas confesser. Le roi, après lui avoir reproché sa lâche conduite et de ce que, pour un vil intérêt, il était le premier à se déclarer contre un homme qu'il lui avait si fort loué peu auparavant, le renvoya fort brusquement et le fit suivre peu de temps après par un mandarin qui avait ordre de lui donner le rotin. C'est un châtiment fort commun parmi les Siamois, mais qui ne s'emploie à l'égard des gens considérables que pour de grands crimes. On suspend un homme par les deux mains et on le frappe sur le dos qu'il a nu jusqu'à la ceinture, avec de petits rotins environnés de cordelettes fort dures. Le nombre de coups est proportionné aux fautes, mais on enlève pour l'ordinaire la peau du dos de la violence des coups. Le barcalon en reçut tant que la douleur d'un si rude châtiment, jointe à la honte qu'il en conçut, le fit tomber dans une grande maladie. Il ne s'en prit qu'à lui-même de ce mauvais traitement qu'il s'était attiré par sa faute. Il ne témoigna pas moins d'amitié à M. Constance qu'auparavant, soit qu'il l'aimât véritablement, soit qu'il le vit trop avant dans les bonnes grâces du roi pour pouvoir le détruire. Quoi qu'il en soit, il l'envoyait tous les jours au palais porter les dépêches, le préférant en cela à Mun Pan, son frère, parce qu'il savait que le roi le voyait plus volontiers que l'autre. M. Constance eut là occasion de faire connaître sa facilité et son étendue d'esprit pour les affaires, et Sa Majesté, qui n'avait rien vu de semblable dans les Siamois, commença à lui confier les plus importantes.

Le barcalon mourut quelque temps après. Il assembla avant sa mort toute sa famille et leur fit un très beau discours sur le respect et l'obéissance qu'ils devaient au roi, leur recommandant de l'honorer toujours comme leur prince et de l'aimer comme leur père ; que s'il arrivait que Sa Majesté les fît châtier, ils reçussent le châtiment comme d'un bon père qui ne cherche qu'à corriger ses enfants et ne l'en aimassent pas moins pour cela que pour lui. Il reconnaissait qu'il avait bien mérité celui que Sa Majesté lui avait fait faire et qu'il lui en avait autant d'obligation que des grandes faveurs dont il l'avait comblé, puisque cela lui avait servi à rentrer en lui-même et à lui faire reconnaître les fautes dans lesquelles sa grande fortune l'avait fait tomber. Il déclara ensuite qu'il faisait le roi héritier universel de tous ses biens ; que Sa Majesté leur en ferait part comme elle jugerait à propos, mais qu'il voulait qu'ils lui dussent toute leur fortune, afin qu'ils lui fussent plus attachés. S'adressant ensuite à M. Constance, qui était là présent, il lui dit que depuis qu'il l'avait connu, il l'avait toujours chéri comme son fils et qu'il avait eu plus de passion de l'avancer que ses parents même, mais que, par son mérite, il avait prévenu ses soins, s'étant attiré toute la faveur du roi aussitôt qu'il en avait été connu. Il le conjura de vouloir bien prendre maintenant sa famille sous sa protection comme il l'avait pris lui-même sous la sienne avant qu'il fût connu du roi, et que, puisqu'il lui avait donné entrée à ce grand crédit où il était parvenu, il voulût bien l'employer à soutenir les siens auxquels il recommanda en même temps de se tenir toujours fort unis à sa fortune.

M. Constance, qui fondait en larmes de la perte d'un si grand homme qu'il avait toujours aimé comme son père, lui promit de n'oublier jamais ses bontés et qu'il ferait toujours part à tous les siens de la faveur dont il plairait au roi de l'honorer. Il eut là un grand sujet d'admirer la vissicitude des choses humaines en voyant celui-là même dont il avait peu de temps auparavant recherché et ménagé la protection avec tant de soin, implorer la sienne pour sa famille à qui elle fut si nécessaire dans la suite.

Les richesses que laissa le barcalon se trouvèrent immenses, comme il ne faisait presque nulle dépense et qu'il convertissait en argent les présents qu'on lui faisait (jusque-là qu'on a vu le même bandègeC’est ce qu’on appelle autrement cabaret, plateau, ou espèce de table à petits rebords, et ordinairement sans pieds, sur laquelle on met des tasses à café, des soucoupes, un sucrier et des cuillères lorsqu’on prend du thé, du café ou du chocolat. (Dictionnaire de Trévoux). de fruits et de confitures lui être présenté jusqu'à trente fois en un seul jour et revendu tout autant de fois au marchand), on ne peut dire les trésors qu'on trouva chez lui. Il avait outre cela jusqu'à huit mille esclaves qui travaillaient pour lui en différents endroits du royaume, ce qui lui produisait un fort grand revenu. Sa femme et son frère ne purent voir sortir de leur maison tant de biens sans en profiter. La barcalonne surtout, prévenant la libéralité du roi, se fit une part de trente mille écus sur les biens de son mari. Elle ne le put faire si secrètement qu'on n'en sût quelque chose. On découvrit qu'elle avait cette somme, et comme on savait bien qu'elle n'avait rien eu du côté de ses parents qui, comme la plupart des autres Siamois, étaient fort pauvres, elle fut obligée de dire que son mari lui en avait fait une donation ; mais, comme elle fut convaincue d'avoir assez mal vécu avec son mari qui avait eu beaucoup à souffrir de sa mauvaise humeur, le conseil du roi, qui ne put la forcer même par la question à laquelle elle fut appliquée, à avouer qu'elle avait pris elle-même cette somme après la mort du barcalon, la condamna cependant à la rapporter au trésor royal, parce que, n'ayant pas aimé son mari comme elle devait, elle ne méritait pas de jouir d'une telle gratification.

Cette sentence, qui parut nouvelle, fut fort approuvée de la moitié du monde et autant blâmée de l'autre, chacun en parlant suivant ses intérêts. Mun Pan fut convaincu aussi d'avoir soustrait bien des choses de l'héritage de son frère et fut aussi bien que sa belle-soeur dépouillé de tout et privé des grâces du roi. M. Constance, suivant la promesse qu'il en avait faite au barcalon, ne les abandonna pas en cette occasion. Il regagna l'esprit du roi en leur faveur et fit que Sa Majesté, entre autres grâces qu'il leur fit, honora Mun Pan de la qualité de son premier ambassadeur auprès du roi de France, comme on verra dans la suite.

Le roi voulut que M. Constance succédât non seulement au grand pouvoir du barcalon qui gouvernait le royaume, mais encore à sa charge qui était la plus considérable de l'État. Mais ce nouveau favori, ne voulant pas s'attirer l'envie des grands du royaume par l'éclat d'un emploi si considérable, surtout dans un temps où il n'avait pas encore toute l'expérience nécessaire des affaires du royaume pour s'en acquitter dignement, se contenta d'en avoir le crédit sans en porter le nom et il fit que Sa Majesté la donna à Oya Vangh (9) qu'il croyait être de ses amis ; mais, soit que celui-ci n'eût fait semblant de s'attacher à sa fortune naissante que pour s'élever au poste qu'il obtint, soit qu'il changeât depuis par le chagrin qu'il eut de voir qu'il ne pouvait partager avec M. Constance la faveur du roi, il entreprit de perdre ce nouveau ministre. Il se servit pour cela de son lieutenant, homme d'une hardiesse à tout risquer. Celui-ci dressa un mémoire d'accusations atroces contre M. Constance qu'il présenta au roi de la part des provinces. Le roi était trop éclairé et l'aimait trop pour se laisser prévenir contre lui. Il sut bientôt la vérité de la chose et le barcalon et son lieutenant, convaincus de leur trahison, furent condamnés à mort.

M. Constance, qui ne pouvait encore haïr le barcalon malgré sa perfidie, sollicita si fort sa grâce auprès du roi qu'il l'obtint, mais il ne put empêcher qu'il ne fût dépossédé de sa charge. Il la refusa encore pour lui-même, et comme il avait eu le temps de mieux connaître ses véritables amis, il la fit donner à un Siamois qui lui resta fort attaché autant qu'il vécut. Le lieutenant du barcalon eut la tête tranchée. Son exemple arrêta l'envie des autres Siamois qui eussent voulu s'opposer à l'élévation de ce ministre, mais il ne fut pas capable d'empêcher Okphra Phetracha de faire encore un nouvel effort pour le renverser. Cet homme qui s'est fait roi depuis, avait ses vues dès ce temps-là. De tous les mandarins du palais, c'était celui qui avait le plus de part dans les bonnes grâces du roi. Il était fils d'une de ses nourrices et d'une naissance médiocre, mais, comme il avait été élevé dès son enfance avec le roi et qu'il avait beaucoup d'esprit, il gagna si bien celui de son prince qu'il était entré le plus avant dans sa familiarité sans cependant avoir encore de part au gouvernement. Outre qu'il n'était point du tout porté pour les Européens dont il parlait avec le dernier mépris, il eut un chagrin particulier de voir un homme du mérite de M. Constance entrer dans le ministère, le regardant comme un obstacle invincible à ses desseins. Il était cependant trop bon politique pour risquer sa faveur en attaquant ouvertement celle de ce nouveau favori qu'il voyait si avant dans les bonnes grâces de Sa Majesté ; il lui suscita plusieurs affaires sous main et commit ensuite son fils avec lui.

Ce jeune mandarin (10) avait une charge à Siam qui lui donnait autorité sur les étrangers. Il fit arrêter sous de légers prétextes deux Anglais qu'il savait être amis de M. Constance. Celui-ci en ayant fait des plaintes au roi, Sa Majesté les fit relâcher. Le Siamois prétendit qu'il avait trompé le roi et ne se contenta pas de le charger dans un mémoire qu'il présenta, mais il voulut encore lui faire insulte au palais, espérant faire retomber cela sur lui. Les mandarins sont obligés, en entrant dans la cour du palais où est l'appartement du roi, de laisser leurs armes et tous leurs gens et d'entrer seuls. M. Constance gardait la même conduite. Son ennemi, le voyant seul et sans armes, après quelques paroles d'aigreur de part et d'autres, en vint d'abord aux prises, espérant d'être soutenu par quelques mandarins apostés et de faire ensuite, par leur moyen, retomber tout le tort sur M. Constance. Mais soit que ceux-ci fussent surpris de la résolution de l'Européen qui réduisit aussitôt l'autre à la raison, soit qu'ils appréhendassent le ressentiment du roi, ils ne voulurent pas se mêler dans cette affaire. Elle fut d'abord portée à Sa Majesté qui, écoutant plus son inclinaison que tous les faux rapports qu'il lui fit contre son ministre et ayant su la vérité par des exactes recherches qu'il fit, fit punir l'insolence d'Okluang Sorasak en lui faisant donner le rotin et le disgracia ensuite. Son père, qui n'avait pu le soutenir, l'abandonna en apparence suivant sa politique. Il fut le premier à le condamner et à faire des excuses à M. Constance avec qui il se ménagea beaucoup depuis, à l'extérieur, quoique dans le fond de l'âme, il ne lui voulut pas de bien.

Personne, après cela, n'osa plus se déclarer contre un homme dont la faveur était si fort à l'épreuve. En effet, elle ne pouvait pas être plus grande qu'elle se trouvait pour lors : le roi lui avait confié tout le soin des affaires et il gouvernait tout le royaume, sous Sa Majesté, avec un pouvoir absolu. Il sut s'employer fort utilement à la gloire et à l'utilité du roi et de ses sujets. On ne peut dire de combien il augmenta les revenus de la couronne par le commerce que les Siamois laissaient auparavant tout faire aux étrangers sans s'en mêler. Cela fit crier un peu ceux qui n'y trouvaient pas leur compte, mais il se crut plus obligé de servir fidèlement le roi qui l'avait comblé de tant de grâces et de procurer le bien d'un royaume confié à ses soins que celui des étrangers auxquels d'ailleurs on ne faisait nulle injustice. Mais l'intérêt empêche souvent de rendre justice à la vérité et ce qu'on devait louer en lui fut ce qui lui attira dans la suite plus d'ennemis.

Il ne se contenta pas d'enrichir son prince, il voulut encore rendre son nom illustre parmi ses voisins et redoutable à ses ennemis. Une des choses qui y contribua le plus fut le secours qu'il lui fit donner au roi de Cambodge. Ce prince, allié et relevant du royaume de Siam, avait été dépossédé de la plus grande partie de son royaume par un prince bâtard de sa maison qui s'était révolté contre lui, soutenu par les Cochinchinois. Il n'avait pu jusque-là obtenir de secours du roi de Siam qui ne se croyait pas en état de déclarer la guerre aux Cochinchinois, mais son nouveau ministre, qui ne trouvait rien d'impossible lorsqu'il y allait de la gloire de son maître, fit passer une armée dans le royaume de Cambodge qui battit d'abord les révoltés. Mais comme ils sortaient de leur retraite aussitôt que les Siamois s'étaient retirés, et ravageaient avec les Cochinchinois tout le pays, et que d'ailleurs les troupes n'y pouvaient subsister, n'y trouvant rien du tout, ce qui faisait qu'on ne pouvait finir cette guerre, M. Constance s'avisa de faire cultiver le pays par les troupes mêmes afin qu'elles y eussent de quoi subsister et obligeassent les ennemis ou à se venir rendre ou à périr de faim dans les forêts et, pour empêcher les Cochinchinois de les secourir davantage, il fit bâtir trois vaisseaux sur la rivière de Siam, ce qui parut un prodige au roi et à tout le peuple qui n'avait rien vu de semblable, et il en envoya ensuite deux, commandés par des Anglais qu'il avait engagés au service du roi de Siam, faire la guerre par mer aux Cochinchinois.

Cela eut tout le succès qu'on pouvait souhaiter. Le roi de Cochinchine, quoique plus puissant que celui de Siam, surpris de cet armement, envoya demander la paix et désavouant ceux de ses sujets qui s'étaient mêlés dans cette guerre, les rebelles se soumirent entièrement. Ainsi le roi de Siam vit finir à son honneur une guerre dont le succès lui avait paru impossible, et comme il reconnaissait qu'il en était obligé aux soins et à la prudence de M. Constance, il n'oublia rien pour lui en témoigner son contentement.

Le prince de Cambodge envoya au ministre un ambassadeur exprès pour l'en remercier, car c'est la coutume dans le royaume que le premier ministre puisse recevoir des ambassades des princes étrangers relevant de la couronne. Ce ministre fit encore beaucoup d'autres choses pour soutenir l'honneur de son maître et l'on peut dire qu'il n'avait guère en ce temps-là l'esprit occupé d'autres choses que de travailler à la gloire d'un prince qui le comblait tous les jours de nouveaux bienfaits et qui lui témoignait une affection si particulière, car les faveurs qu'il en recevait venaient bien moins de la reconnaissance que le roi avait pour ses services que de la tendre amitié qu'il lui portait. J'en ai été témoin moi-même en bien des occasions et j'aurais de la peine à croire qu'elle eût été si grande si je ne l'avais vu. Ce prince avait peine à passer un seul jour sans le voir et passait avec lui ses journées entières avec une extrême satisfaction. Il ne lui pouvait permettre de s'éloigner de la cour, quoique cela fût souvent nécessaire pour le bien de son royaume, et il voulait qu'il l'accompagnât partout où il allait.

Un jour qu'ils étaient à la chasse ensemble, M. Constance s'étant trop avancé fut attaqué d'une troupe de buffles sauvages qui mirent sa vie en danger. Le roi, s'oubliant en cette occasion de la sienne et de son rang, courut l'exposer dans le péril où il le voyait. Les buffles, contre leur ordinaire, se retirèrent, car il y a peu d'animaux plus furieux. Un, cependant, porta un coup de corne à M. Constance qui l'aurait tué s'il ne l'eût évité. Il en fut quitte pour son justaucorps qui en fut déchiré. Le roi fut quelque temps à revenir de l'appréhension qu'il en avait eue. Il l'exprima à M. Constance par les termes du monde les plus obligeants ; il lui donna dès lors des gardes, voulant qu'il les menât toujours avec lui pour le garantir de tels dangers, et quand il fut de retour au palais, il lui envoya un bandège chargé des plus riches étoffes de Chine et du Moghol avec une grosse somme d'argent, lui faisant dire que c'était pour réparer la perte de son justaucorps ; qu'une semblable perte serait toujours fort facile à rétablir mais que celle de sa personne serait irréparable et qu'il ne pourrait s'en consoler ; qu'il le priait et lui ordonnait même de ne se pas exposer ainsi une autre fois.

Ce prince fit voir encore dans une autre occasion sa tendresse pour le favori. M. Constance tomba dans une grande maladie qui le fit d'abord désespérer des médecins. Le roi en fut touché au-delà de ce qu'on peut dire : tous les divertissements cessèrent dans le palais, on n'y était occupé que de savoir des nouvelles de la santé du malade que le prince envoyait voir à toutes les heures du jour. Il ne se contenta pas même de savoir l'état présent où il se trouvait, il voulut apprendre quelle serait la suite de la maladie en envoya consulter les pagodes auxquelles il avait, en ce temps-là, grande confiance. Voici comment cela se fait à Siam ; on va dans le temple de l'idole auquel on offre un présent ; plus il est considérable, disent les talapoins (qui sont les prêtres de ces pagodes), plus le dieu est porté à découvrir ce qu'on veut savoir. Ensuite du présent, on fait sa prière et on déclare à l'idole la chose sur laquelle on souhaite quelque éclaircissement ; on sort ensuite dehors et les premières paroles qu'on entend des passants ou de ceux qu'on rencontre en son chemin, on les prend comme un présage et on les va faire ensuite expliquer par quelque talapoin de réputation. Ceux-ci ne manquent pas de les interpréter suivant qu'ils croient que la chose doit arriver, eu égard aux circonstances, ce qui fait qu'ils rencontrent juste quelquefois et les Siamois, crédules à ces sortes d'oracles, en racontent une infinité d'exemples qu'ils regardent comme de véritables prophéties, sans considérer que ce peuvent être de purs effets du hasard.

Quoi qu'il en soit, le roi, qui en était entêté autant que le menu peuple, envoya un bramine, qui était un des premiers de son Conseil, pour consulter les pagodes. Celui-ci, après avoir fait un magnifique présent et la prière ordinaire, sortit du temple. Il y avait, tout proche, des Malais qui jouaient au ballon. Dans le temps que le bramine passait auprès d'eux, le ballon tomba dans un puits qui était sur le chemin. Un d'eux s'écria : Voilà qui est fait, il est perdu. Un autre, s'avançant sur le bord du puits, vit qu'il s'était arrêté sur des herbes qui avait crû en dedans, et dit à ses camarades : Non, il est sauvé, on le tirera d'affaires. Ces paroles furent prises et interprétées comme un présage certain de sa convalescence. Elle suivit en effet bientôt après et par le force de son bon tempérament, il fut bientôt en état de retourner au palais. Le roi en fit faire des réjouissances publiques et n'oublia rien pour lui témoigner en particulier la joie qu'il avait de le revoir en bonne santé.

M. Constance, voyant sa fortune si bien établie par la faveur de son prince, n'en voulut pas jouir seul. Il chercha à la partager avec quelque fidèle compagne et à se tirer par les saints liens du mariage de quelques désordres où la faveur de la Cour et le funeste exemple des autres Européens dans les Indes l'avaient engagé. Il y avait déjà quelque temps que, touché plus encore de la vertu que de la beauté d'une jeune fille japonaise nommée Marie Guimard (11), il l'avait destinée dans son cœur pour être sa femme. Elle était d'une illustre famille du Japon qui en était sortie pour conserver sa foi de la manière que je vais dire, comme je l'ai appris de sa grand-mère la Señora Ignez Martins qui vivait encore lorsque j'étais à Siam et qui se vantait d'être petite fille du premier chrétien que saint François Xavier eût baptisé dans le Japon, et d'en avoir été exilée elle-même pour la foi catholique.

Il y a environ soixante ans que l'empereur du Japon, voyant que le fer et le feu par lesquels il avait fait passer tant de chrétiens n'en avaient pu détruire la religion dans ses États et que, quoiqu'elle fût sans pasteurs, tous ayant été ou chassés ou brûlés impitoyablement, elle ne laissait pas de se conserver encore malgré tant de persécutions, il résolut d'expérimenter si l'exil et la perte des biens ne feraient pas plus d'effet que le fer et le feu, parce qu'il se trouve bien des gens qui sont plus effrayés d'une longue vie pleine de misères que d'une mort subite qui n'est qu'un passage à une bienheureuse éternité. Il fit donc un édit par lequel il ordonnait qu'on fît une nouvelle recherche des chrétiens et condamnait à la perte de tous leurs biens et à l'exil ceux qui ne voudraient pas abandonner leur religion.

La Señora Martins, dont je parle, n'était pas encore mariée lorsque cet édit fut porté, parce qu'elle était trop jeune, mais elle était promise à un jeune seigneur des plus considérables du pays. Il était pour lors allé à une ville prochaine pour quelques affaires. Les officiers de l'empereur le rencontrèrent lorsqu'il retournait et, comme ils avaient ordre de faire tout ce qu'ils pourraient pour le pervertir, parce que c'était un homme considérable, après lui avoir signifié les ordres du prince, ils lui dirent qu'il était trop sage pour n'y pas obéir et ne pas abandonner une superstition étrangère que l'empereur avait tant de fois proscrite et qu'il ne devait pas hésiter de suivre l'exemple de toute sa famille et de la Señora Ignez qui, se rendant à la volonté de l'empereur, avaient abandonné leur religion pour suivre celle du pays.

Ce fut un coup de foudre pour ce généreux chrétien d'entendre que ses parents et celle qu'il aimait si tendrement avaient pris un tel parti. Il n'hésita pas cependant sur celui qu'il avait à prendre et, préférant sa religion à sa passion et à sa fortune, il dit à ceux qui voulaient le pervertir que ses parents étaient bien malheureux et dignes de compassion s'ils avaient préféré une fortune périssable à un bonheur éternel et la volonté des hommes à celle de Dieu en trahissant lâchement leur conscience ; que, pour lui, il était prêt de perdre plutôt mille fois la vie que d'abandonner sa religion et, qu'ainsi, ils pouvaient exécuter leurs ordres.

Ces gens, voyant qu'ils ne pouvaient pas le faire changer de résolution, l'enfermèrent aussitôt dans un sac pour le porter à Nangazaky, car l'empereur, qui avait vu que l'exemple de ceux qui souffraient le martyre, bien loin d'intimider les autres, leur inspirait la même constance et faisait beaucoup de nouveaux chrétiens, avait ordonné que ceux qui ne voudraient pas quitter leur religion fussent d'abord renfermés dans des sacs et portés secrètement au port le plus prochain pour y être embarqués, afin qu'ils ne pussent pas, par leur exemple et leurs paroles, encourager les autres à souffrir de même. C'est pourquoi les chrétiens appelèrent cette persécution la persécution des sacs.

Le jeune Japonais fut transporté ainsi au port de Nangazaky. Mais quelle joie pour lui lorsqu'en y arrivant, il trouva déjà dans les prisons tous ses parents et celle qui était destinée pour être sa femme. La crainte qu'ils avaient eue les uns et les autres de se voir pour jamais séparés dans cette horrible tempête étant dissipée par cette heureuse réunion, ils goûtèrent un plaisir indicible de se voir joints, non seulement par les liens du sang et de l'amitié, mais encore par ceux de la souffrance pour une si sainte cause et ils ne regardèrent plus leur sortie du Japon comme un exil puisqu'elle ne les séparait pas de ce qu'ils avaient de plus cher. Ils furent transportés en Cochinchine où se fit le mariage qui avait été projeté au Japon.

Ces nouveaux mariés vécurent d'abord dans une grande pauvreté, mais ayant été assistés des chrétiens du pays et Dieu bénissant leurs petits travaux, ils amassèrent quelques choses et firent même quelques alliances considérables en Cochinchine. Ils vinrent ensuite, pour le bien de leurs affaires, s'établir à Siam où ils marièrent un fils qu'ils avaient à une vertueuse japonaise nommée Ursule Yamanda. Le premier fruit de ce mariage fut celle que M. Constance recherchait avec empressement pour sa femme ; mais Me Phanick, son père, ne se laissa pas éblouir à tout l'éclat de la fortune de ce favori du roi. Comme il avait un attachement inconcevable à sa religion qu'il préférait à tous les biens du monde, il déclara franchement à M. Constance qu'il ne pouvait se résoudre à lui donner sa fille en mariage, quoiqu'elle fût pauvre en comparaison de lui, tandis qu'il ne lui verrait pas faire une profession ouverte de la religion catholique. Il est vrai que M. Constance, quoiqu'il eût été élevé par ses parents dans l'Église romaine, depuis, cependant, par la longue habitude qu'il avait eue avec les Anglais, mais surtout par une complaisance outrée pour M. Ouits qui faisait ce qu'il pouvait pour l'engager dans sa religion, il avait paru en faire profession, quoique, dans le fond de l'âme, il demeurât toujours catholique. Mais, n'ayant pas assez de force pour résister aux instances d'un homme à qui il se sentait si obligé et ne pouvant d'ailleurs abandonner, contre ses propres lumières, une religion dans laquelle il avait été élevé, ile demeurait dans une criminelle dissimulation, n'étant ni catholique, puisqu'il n'en faisait par le devoir, ni de la religion de M. Ouits, dont il ne pouvait approuver la créance.

Dieu se servit de la passion qu'il avait pour Mlle Guimard afin de le tirer de cet état malheureux. L'opposition insurmontable qu'il trouva dans son père l'obligea à faire une sérieuse réflexion sur sa conduite. Il trouva que c'était pousser la reconnaissance trop loin à l'égard de son bienfaiteur que de lui sacrifie jusqu'à la religion ; qu'il avait maintenant de quoi reconnaître ses obligations, dont il l'avait prévenu, et qu'il ne devait plus trahir sa conscience par une lâche dissimulation. Il avait eu, outre cela, quelques entretiens avec le R.P. Thomas (12), supérieur de la maison des pères de la Compagnie à Siam, avec qui il avait fait connaissance, qui l'avaient frappé vivement et lui donnaient de terribles remords. Enfin une lettre qu'il reçut en même temps de sa mère acheva de le déterminer.

Cette vertueuse dame lui mandait que la joie qu'elle avait eue d'apprendre qu'il commençait à s'avancer dans le royaume de Siam avait été bien moindre que la douleur dont elle avait été pénétrée d'apprendre en même temps qu'il n'y vivait pas en bon catholique ; qu'elle eût bien mieux aimé le savoir pauvre et dénué des biens temporels mais dans le chemin qui mène aux éternels, que de le voir hors de cette voie avec tous les biens du monde. Ensuite, lui en représentant la vanité et l'inconstance, elle le conjurait par la tendresse qu'elle avait toujours eue pour lui, de songer plus sérieusement à son salut et que, s'il ne pouvait pas le faire à Siam, il vînt plutôt vivre auprès de ses parents dans la médiocre fortune que le ciel leur avait donnée.

Les exhortations, dis-je, d'une mère qu'il aimait tendrement, jointes aux autres considérations, le firent enfin passer sur les obstacles qu'on mettait à sa conversion. Il alla trouver le R.P. Thomas, pénétré d'une vive douleur de ses désordres passés. Il lui en fit une confession générale et lui demanda ensuite, avec l'humilité et la soumission de l'enfant prodigue, à être reçu dans la maison paternelle qu'il avait si malheureusement abandonnée. Le père, ravi du retour d'une personne qui pouvait être d'une si grande utilité pour le bien de la chrétienté de ce pays-là, le reçut avec une joie extraordinaire et, comme il n'avait jamais fait profession d'aucun dogme hérétique, on ne lui fit pas faire d'abjuration comme quelques-uns ont dit, mais on se contenta de le réconcilier à l'Église par une profession de foi qu'on lui fit faire publiquement, lui-même le demandant ainsi, pour réparer par-là en quelque manière le scandale qu'il avait donné auparavant par son éloignement de l'Eglise.

Il commença dès lors à s'acquitter d'une manière exemplaire des devoirs de sa religion et continua toujours depuis, avec beaucoup d'édification de tous les gens de bien. Comme par sa conversion il avait ôté le seul obstacle qui regardait son mariage, le señor Phanic ne le vit pas plutôt réconcilié à l'Église qu'il se fit un honneur extrême de se procurer un tel gendre en lui donnant sa fille. Le mariage se fit avec toute la solennité et le roi de Siam et les grands de la Cour lui en marquèrent leur contentement par les présents dont ils l'honorèrent et par les réjouissances qu'ils firent faire.

NOTES

1 - Le destinataire de ce mémoire n'est jamais nommé, on peut néanmoins déduire qu'il s'agit très probablement du père de La Chaize, le confesseur de Louis XIV. ⇑

2 - Le prince Robert était le nom qu'on donnait en France à Ruprecht du Palatinat, dit également Rupert du Rhin (1619-1682). Il s'illustra comme commandant des forces navales lors de la La Troisième guerre anglo-néerlandaise (1672-1674). ⇑

3 - Phaulkon vécu probablement à Londres jusqu'en 1669 ou 1670 et fit son premier voyage en Asie comme garçon de cabine sur le Hopewell, le navire de George White, un interloper (commerçant indépendant qui défiait le monopole de la compagnie anglaise). Il avait alors environ 22 ans. ⇑

4 - Samuel White et Richard Burnaby. Phaulkon était probablement arrivé au Siam en 1678 avec Richard Burnaby, missionné par la compagnie anglaise pour mettre de l'ordre dans la gestion catastrophique du comptoir d'Ayutthaya. Il y aurait retrouvé George White, faisant alors commerce pour le compte du roi Naraï, et qui sera rejoint peu de temps après par son frère cadet Samuel. ⇑

5 - Ce barcalon, sorte de premier ministre, était le Phra Khlang Kosathibodi (พระคลังโกษาธิบดี), frère de lait du roi Naraï et frère de Kosapan (โกษาปาน), futur ambassadeur siamois en France. Kosathibodi mourut en 1683, non sans être tombé en disgrâce et avoir reçu des coups de rotin sur l'ordre de Naraï. Selon La Loubère (Du Royaume de Siam, I, 1691, pp.286-287), la disgrâce du barcalon aurait été due à une liaison sentimentale qu'il entretenait avec l'épouse du roi. ⇑

6 - Le rachasap (ราชาศัพท์), le langage dédié à la famille royale, est toujours en usage aujourd'hui. Hérité des khmers, il est composé de mots d'origine palie ou sanscrite. ⇑

7 - Les roturiers du rang le plus bas, les phrai luang (ไพร่หลวง) - l'essentiel de la population - étaient astreints à six mois de service, voire davantage. Toutefois, ils pouvaient s'en affranchir en acquittant une contrepartie en nature ou en espèces (ngoen kha ratchakhan : เงินค่าราชการ). On les appelait alors phrai suay (ไพร่ส่วย). Ils pouvaient également être affectés à l'armée, ils étaient dans ce cas phrai tahan (ไพร่ทหา). ⇑

8 - Le cati, ou catti, mot probablement d'origine malayo-javanaise était le terme employé dans les relations occidentales pour évoquer l'unité de poids siamoise chang (ชั่ง). Aujourd'hui, en Thaïlande, le chang est fixé officiellement à 1 200 g, il était sans doute supérieur au XVIIe siècle. Toutefois, dans les échanges commerciaux, il fallait distinguer le chang siamois du cati chinois (kin ou chin), qui en valait la moitié, soit environ 600 g. Le cati d'argent valait 50 livres, donc 50 catis représentaient 2 500 livres et non 1 500. ⇑

9 - Okya Wang (ออกญาวัง), ce titre désigne le gouverneur du palais royal. W.A.R. Wood indique que le Phra Khlang qui succéda à Kosathibodi en 1683 se nommait Phra Sri Thammarat, ce qui n'est pas contradictoire, les siamois ayant un goût très prononcé pour l'inflation boursouflée des titres honorifiques. ⇑

10 - Le fils de Phetracha, Naï Dua, devenu Luang Sorasak, (หลวงสรศักดิ์) est décrit par Wood comme un jeune homme violent et agressif. Sous l'empire de la colère, il aurait même cassé deux dents à Phaulkon d'un coup de poing. Élevé au rang de Maha Upparat (มหาอุปราช), il succèdera à son père sur le trône en 1703 pour un règne peu glorieux. ⇑

11 - Maria Guyomar de Pinha – Marie Guimard pour les Français –, qui épousa Phaulkon en 1682 (elle avait alors 16 ans) était une métisse de père portugais et de mère japonaise. ⇑

12 - Antoine Thomas, jésuite flamand, fut un remarquable mathématicien, astronome et cartographe. Il s'embarqua pour l'Extrême-Orient en 1680 et atteignit Goa, avant d'essayer en vain de gagner le Japon, alors fermé aux étrangers. Il se trouva au Siam en 1681 et c'est vers cette époque qu'il convertit Phaulkon. On le retrouve à Pékin en 1686 où il occupe les fonctions de collaborateur et secrétaire de Ferdinand Verbiest, président du Tribunal des mathématiques à la Cour de l'empereur Khang Xi. Il succède à son compatriote à la mort de ce dernier en 1688, puis laisse la place à Claudio Filippo Grimaldi en 1694. Il continuera son oeuvre apostolique en Chine, réalisant de nombreuses cartes géographiques jusqu'à sa mort à Pékin en 1719. ⇑

12 mars 2019