Deuxième partie.

La vertu et la sage conduite de Mme Constance ne contribuèrent pas peu à entretenir son mari dans le bon chemin qu'il avait pris et à lui inspirer ces grands sentiments de christianisme qui, dans la suite, lui firent faire tant de choses pour l'établissement de la religion dans les Indes, jusqu'à exposer sa vie dans des dangers auxquels il a enfin succombé. Elle le tira même, par sa sage conduite, d'un désordre où il s'était encore laissé retomber.

Il y avait déjà quelque temps que la princesse, fille unique du roi (1), le voyant si avant dans les bonnes grâces de son père, voulut se l'attacher aussi et l'engager dans ses intérêts. Elle lui fit pour cela un funeste présent qui eut tout le succès qu'elle en pouvait souhaiter. Elle choisit parmi toutes ses filles celle qu'elle crut la plus capable de gagner son cœur et la lui donna, en le priant de l'aimer à sa considération. Il n'obéit que trop à la princesse et, quoiqu'il eut abandonné cette femme lorsqu'il se maria, elle fit tant, cependant par ses flatteries et par les intrigues de la princesse, qu'elle le rengagea de nouveau à la voir peu de temps après son mariage. Cela ne put être si secret que Mme Constance n'en eût connaissance, mais elle ne suivit pas la conduite que bien d'autres femmes auraient prise en cette occasion. Bien loin de marquer à son mari du mécontentement de son infidélité, ayant su qu'il avait déjà eu une fille de cette malheureuse, elle la lui demanda pour l'élever comme si c'eût été la sienne, ce qu'elle fit en effet, ne la distinguant pas de ses propres enfants.

M. Constance, voyant qu'elle lui faisait un si généreux sacrifice de son ressentiment, lui voulut aussi sacrifier sa passion, et quelque attachement qu'il eût pour cette misérable femme, il l'envoya à PorceloukPhitsanulok (พิษณุโลก) dans le nord de la Thaïlande., qui est à l'extrémité du royaume, avec ordre au gouverneur de ne la laisser jamais retourner à Siam sous quelque prétexte que ce fût, et quelque instance que lui fit la princesse pour son rappel, il n'y voulut jamais consentir, aimant mieux se brouiller avec elle que de s'exposer encore à retomber dans un désordre dont il avait eu tant de peine à sortir. Aussi cette victoire qu'il remporta sur son cœur et sur l'intérêt de sa fortune le mirent à couvert, dans la suite, de ces faiblesses auxquelles il n'avait été que trop sujet auparavant, et il vécut depuis dans une régularité et dans une union avec Mme Constance qui a peu d'exemple, surtout dans les Indes, car il n'est que trop ordinaire de voir dans ces pays, à l'opprobre du christianisme, les Européens et même ceux qui passent pour les plus honnêtes gens se faire chez eux, à l'exemple des gens du pays, un sérail de tout ce qu'ils peuvent avoir de plus belles esclaves, et bien loin d'en rougir, ils s'en font même une espèce de trophée.

M. Constance prit bien une conduite différente. Animé par la piété et le zèle de sa femme, il fit de sa maison un asile pour la vertu et la religion et on l'eût plutôt prise pour une maison religieuse que pour le palais d'un grand ministre d'État. Cette vertueuse dame, qui n'avait pas plus de seize ans, fuyant dès lors tous les plaisirs que les personnes de son âge et de sa qualité recherchent avec tant d'empressement, était uniquement occupée à servir Dieu et à plaire à son mari (2). Elle ne sortait guère de chez elle que pour aller à l'église et son occupation ordinaire à la maison était d'y travailler à l'ornement des autels avec ses filles. Cela ne l'empêchait pas de faire au dehors tout le bien qu'elle pouvait, en faisant veiller sur la conduite des filles chrétiennes pour empêcher qu'elles ne se laissassent corrompre. Elle faisait donner à celles qui étaient pauvres de quoi s'entretenir et se marier, et s'il leur arrivait malgré cela de manquer à leur devoir, elle les faisait venir chez elle où il y avait un lieu exprès pour les loger et là, par ses bons exemples et ses pressantes exhortations, elle les remettait dans le bon chemin, ne les laissant aller cependant que lorsqu'elle avait de suffisantes preuves qu'elle mèneraient une vie plus chrétienne et leur procurant en même temps quelque bon établissement qui les maintînt dans leur bonne résolution.

Mais elle avait sur toutes choses, aussi bien que son mari, un zéle admirable pour la conversion des païens. Ils y travaillaient non seulement par leur protection et le bien qu'ils faisaient aux missionnaires, mais elle voulait même y coopérer en instruisant elle-même plusieurs de la vérité de nos mystères. Elle achetait pour cela des esclaves païens et elle avait surtout soin de ramasser les enfants que les Européens laissaient aux femmes du pays après en avoir abusé. Elle les retirait de la main des mères qui s'en déchargeaient volontiers et les élevait elle-même, les instruisant dans la foi catholique. Elle le faisait avec tant d'ardeur qu'elle y passait souvent une bonne partie de la nuit et son grand plaisir était de les avoir mis en état de recevoir le baptême et de les présenter à l'église parfaitement instruits de tous les devoirs et les mystères du christianisme.

Elle avait toujours chez elle plus de cent vingt de ces innocents agneaux qu'elle élevait pour la bergerie du Seigneur. Quand ils étaient grands, elle avait soin de les établir, donnant surtout aux filles de grosses sommes pour leur mariage et leur recommandant d'imiter l'exemple qu'elle leur avait donné en convertissant le plus de païens qu'elles pourraient. On ne peut dire combien le christianisme commençait à s'avancer par cette voie, et nous avons vu, dans la persécution qui est arrivée depuis, une constance et une fermeté admirable dans tous les chrétiens qui avaient été élevés à une si bonne école, dont pas un ne fut ébranlé dans sa foi, quelques efforts qu'on employât et quelques persécutions qu'on leur fît pour la leur faire abandonner. Mais il y aura occasion de parler encore dans la suite de la piété de cette vertueuse dame dont nous avons vu de si beaux exemples.

M. Constance avait jusque-là travaillé avec tout le zèle d'un fidèle ministre aux intérêts et à la gloire de son prince, et ses soins avaient été suivis de tout le succès qu'on en pouvait souhaiter. Mais il n'avait eu en vue que de lui procurer une grandeur temporelle, n'ayant lui-même l'esprit rempli, avant ce temps, que des vaines idées des choses du monde. Mais lorsqu'il se fut mis dans le bon chemin, il eut bien d'autres vues. Désabusé de ses trompeuses idées et convaincu de la vanité des biens de la terre, il crut n'avoir rien fait jusque-là pour le service de son maître, puisqu'il avait oublié de lui rendre le plus important de tout qui était de l'instruire de la vérité et le mettre dans la voie du salut. Il était vivement touché de voir ce prince, doué de tant de belles qualités et qui lui devait être si cher par tant d'endroits, vivre dans des erreurs si grossières qui le conduisaient à une perte infaillible de son âme. Il crut devoir faire tous ses efforts pour l'en tirer et lui procurer une couronne plus glorieuse et plus durable que celle qu'il possédait sur la terre.

Ce n'était pas cependant une chose facile et qui fût sans danger pour lui. Le roi, élevé dès son enfance dans la fausse religion du pays, y était toujours demeuré avec un attachement incroyable. Il était bien difficile de le désabuser, à l'âge où il était parvenu, de ses erreurs que les préjugés de la naissance, l'exemple de ses ancêtres, l'autorité des habiles gens de son royaume et un spécieux éclat dont les talapoins les revêtent, lui faisaient paraître comme des vérités incontestables. D'ailleurs c'était risquer beaucoup de s'attirer par-là la haine de tous ces talapoins dont le nombre et l'autorité est si considérable dans le royaume et qui étaient alors d'autant plus puissants qu'ils possédaient les bonnes grâces du roi auquel ils avaient beaucoup servi quand il monta sur le trône. On ne sera peut-être pas fâché de savoir comment la chose se passe et cela est nécessaire pour la suite de l'histoire.

Lorsque le père du roi dont il s'agit, qui était lui-même roi de Siam (3), mourut, il laissa un frère que les lois du royaume appelaient à la couronne préférablement à ses enfants, car les Siamois regardent les frères du roi comme plus proches de la tige du sang royal que les enfants et ils succèdent ordinairement, à moins que le roi n'en dispose autrement par son testament, les Siamois ayant beaucoup de déférence pour ses dernières volontés. Le prince qui devait succéder était d'un naturel doux et tranquille, aimant surtout le repos et préférant les aises d'une vie privée aux troubles d'une grandeur éclatante.

Le roi, outre ses fils légitimes dont l'aîné n'avait pas plus de treize ans, en laissait un qu'il avait eu d'une concubine. D'un âge plus avancé, celui-ci, plein d'ambition et d'un déisir immodéré de régner, crut que l'indolence de son oncle et la jeunesse de ses frères lui donnaient une belle occasion de monter sur le trône. Il fit son parti pour cela avant la mort du roi et, lorsque ce prince était à l'agonie et que tout le reste de la famille royale était autour de son lit pour recevoir ses dernier soupirs, il alla trouver tous les grands mandarins du royaume qui s'étaient assemblés, suivant la coutume, dans une des salles du palais pour savoir les dernières volontés du roi et faire serment de fidélité à son nouveau successeur. Il leur fit voir un testament qu'il avait contrefait, par lequel il était déclaré successeur de la couronne et, aidé par ceux de son parti, il se fit reconnaître par tous les autres.

Aussitôt que le prince, frère du roi, eut appris cette nouvelle, bien loin de lui disputer une couronne qu'il lui ravissait si injustement, il s'enfuit d'abord dans une maison de talapoins et fit demander au nouveau roi, pour toute grâce, qu'il le laissât passer en repos le reste de ses jours dans cette solitude, ce qu'on lui accorda volontiers. Ce bon homme supportait avec patience sa mauvaise fortune, mais le jeune prince, son neveu, qui se voyait par-là exclu de la couronne à laquelle il devait succéder après son oncle, ne souffrait pas aussi patiemment l'injustice qu'on lui faisait. Il la représenta si souvent à son oncle et le pressa si vivement de faire quelque effort pour remonter sur le trône dont on l'avait dépossédé que ce prince à la fin, consentit, non pas à la vérité à faire aucun effort de son côté, mais à lui permettre d'agir pour cela.

Il n'en fallut pas davantage à ce jeune prince qu'une noble ambition et un juste désir de régner animaient assez, quoiqu'il n'eût encore que quinze ans. Il sut ménager avec tant d'adresse l'esprit de ceux qui étaient demeurés affectionnés à ses intérêts et gagner ceux qui commençaient à être mécontents du nouveau gouvernement, qu'il se fit un parti considérable sans que le roi en sût rien. Lorsqu'il se vit bien assuré de la résolution de ceux qu'il avait gagnés, il se mit à leur tête et s'en alla droit au palais, il força les gardes du roi et, pénétrant jusqu'à son appartement, il le força, malgré la résistance qu'il y trouva. Le roi, qui aima mieux périr en brave homme que de s'enfuir lâchement, fut tué dans la mêlée et laissa, par sa mort, un exemple à ceux qui, comme lui, ne peuvent se contenter de leur fortune.

Le jeune prince aurait aisément pu, après cela, se rendre maître de la couronne dont il venait de se faire voir si digne, et tous les mandarins, charmés de la conduite et du courage qu'il avait fait paraître en cette occasion, la lui auraient volontiers mis sur la tête, mais il avait trop de droiture et aimait trop le prince son oncle pour lui faire cette injustice. Il l'alla tirer du fond de sa solitude pour le mettre sur le trône et se fit proclamer de tous les mandarins qui suivirent son exemple.

Ce nouveau roi reconnut mal les grands services que lui avait rendu son neveu. Comme c'était un homme à se laisser conduire plutôt par les mouvements des autres que par les siens propres, ses ministres se rendirent bientôt maître de son esprit, et comme l'humeur entreprenante du jeune prince leur faisait ombrage, et que d'ailleurs ils voulaient en mettre un autre sur le trône, ils firent tant pour le décrier dans l'esprit du roi que Sa Majesté, se rendant à leurs importunités, le relégua dans une talapoinière et voulut l'obliger à se faire talapoin. Il ne se sentait pas de vocation pour un tel genre de vie, cependant, pour ne se pas attirer une plus grande disgrâce, il fit semblant d'obéir aux ordres du roi, mais il ne demeura pas en repos dans sa solitude. Comme il connaissait le grand crédit que les talapoins avaient dans le royaume, il gagna l'esprit des principaux et les engagea tellement dans ses intérêts qu'ils l'aidèrent de tout leur pouvoir à se faire un nouveau parti dans lequel ils avaient engagé plusieurs des Portugais qui demeurent à Siam.

Se voyant en état de se faire justice et de tirer le roi des mains de ces mauvais conseillers qui abusaient de sa bonté, il alla une seconde fois attaquer le palais. il s'en rendit maître sans beaucoup de résistance et le roi, ayant voulu prendre la fuite, fut tué par malheur, n'ayant pas été reconnu dans la troupe des fuyards. Le prince en eut un déplaisir qui ne se peut exprimer – il attribuait depuis tous les malheurs qui lui arrivaient à cette mort qu'il croyait que les dieux vengeaient – car il n'avait eu d'autre dessein que de maintenir son droit à la succession contre la mauvaise volonté des ministres, mais il eut de quoi se consoler de cette perte en se voyant élevé sur le trône où son courage et sa naissance l'appelaient. Il n'oublia pas les obligations qu'il avait aux talapoins, il leur donna partout des marques de sa reconnaissance et il avait jusque-là conservé une estime et une amitié particulière pour eux. C'est là, comme j'ai déjà dit, ce qui mettait un plus grand obstacle à sa conversion.

M. Constance, cependant, n'en désespéra pas, sachant ce que Dieu peut par sa toute puissance dont il implorait particulièrement le secours dans cette occasion. Il commença d'abord à apprendre la religion des Siamois et, comme elle est pleine d'absurdités, il s'en servit pour en dégoûter Sa Majesté. Il lui en parlait quelquefois par manière d'entretien et lui en faisant voir adroitement le ridicule. Il lui faisait connaître qu'il était bien éloigné de croire que Sa Majesté eût jamais donné dans ces sortes de sottises qui ne sont bonnes que pour amuser la populace. Le roi, qui avait beaucoup de discernement et de justesse d'esprit, était confus d'avoir cru si longtemps des choses si peu croyables sans y avoir fait réflexion. Content cependant de la bonne estime que son ministre paraissait faire de son jugement, il n'avait garde de la détruire en soutenant des choses dont il voyait l'absurdité. Il remarquait seulement les raisons qu'on lui disait pour les proposer à ses talapoins et voir ce qu'ils lui pourraient répondre. Cela eut tout le succès qu'on en avait espéré. Le prince prenait un plaisir particulier à embarrasser tous les plus habiles talapoins de son royaume qui n'étaient pas accoutumés à cette sorte de guerre et qui ne savaient que répondre à des arguments qu'on ne leur avait jamais proposés. Il était le premier à demander à M. Constance des raisons pour combattre leurs dogmes. Il s'en désabusa ainsi de lui-même et se dégoûta encore plus des talapoins dont il reconnut, dans ces disputes, l'ignorance et la mauvaise foi, quoiqu'il les ménageât encore beaucoup par politique.

Mais ce n'était pas assez de l'avoir tiré de l'erreur, il fallait le faire entrer dans les voies de la vérité. Ce second pas est souvent le plus difficile à l'égard des païens. Ils se laissent quelquefois désabuser de leurs erreurs dont l'absurdité choque un esprit qui se conduit par les lumières de la raison, mais parce qu'il n'est pas quelquefois si facile de les convaincre de la vérité de la religion chrétienne comme il est aisé de leur faire voir la fausseté de la leur et que, d'ailleurs, déchargés pour ainsi dire de leurs superstitions, ils craignent de s'engager dans de nouvelles. Ils demeurent dans un certain milieu, croyant être plus libres s'ils ne se soumettent point au joug d'aucune autre religion.

C'était assez le parti qu'aurait pris le roi de Siam, mais son zélé ministre ne le laissa pas dans une si mauvaise disposition et voulut achever l'ouvrage qu'il avait si heureusement commencé avec le secours du ciel. Il prouva à Sa Majesté l'existence d'un dieu créateur du ciel et de la terre et il n'eut pas de peine à l'en convaincre, mais il ne lui fut pas aussi facile de le persuader de la vérité et de la nécessité de la religion chrétienne. Ce prince, qui avait beaucoup d'esprit, ne voulait recevoir que ce qui lui paraissait évident et cherchait des démonstrations où Dieu demande de l'homme une humble soumission de son jugement. J'ai été quelquefois supris, dans les entretiens que j'ai eu avec lui sur la religion, de voir les difficultés qu'il proposait, quoiqu'en ce temps-là il fut fort bien disposé et je n'avais pas de peine à croire les efforts que M. Constance me disait avoir été obligé de faire pour l'amener jusque-là. Mgr de Métellopolis (4) l'aida beaucoup en cela. Comme il était persuadé que ce prélat était bien plus capable que lui de convaincre le roi des grandes vérités du christianisme, il lui procura plusieurs audiences de Sa Majesté là-dessus qui en fut fort satisfaite et elles auraient encore eu beaucoup plus de succès si cet évêque avait assez bien su la langue pour pouvoir l'expliquer au roi et lui faire entendre toute la force des belles raisons qu'il lui disait. M. Constance y suppléa par les fréquents entretiens qu'il avait avec Sa Majesté sur ces matière, et ce prince s'affectionna si fort à la religion chrétienne qu'il eut tout sujet d'espérer qu'il viendrait bientôt en faire profession. Mais comme le zèle qu'il avait pour sa conversion ne l'empêchait pas de prévoir prudemment les suites fâcheuses qu'elle pourrait avoir, il crut devoir les prévenir en sage et fidèle ministre et disposer les choses de telle manière que Sa Majesté pût, sans rien craindre, faire une profession publique du christianisme et porter, par son exemple, ses sujets à l'imiter.

Il fallait pour cela lui procurer un puissant secours contre les entreprises des factieux car il n'ignorait pas que les talapoins, déjà animés par la honte qu'ils avaient d'avoir été si souvent confondus dans les disputes que Sa Majesté avait eues avec eux sur leurs dogmes, ne manqueraient pas de tâcher à soulever tout le royaume s'ils lui voyaient abandonner leur religion pour faire profession du christianisme. Il savait même que des grands du royaume, qui cherchaient à brouiller, se serviraient de ce prétexte et appuieraient la faction des talapoins et qu'elle serait encore soutenue par les efforts d'une nation puissante dans les Indes et qui, cherchant bien plus à y étendre son autorité qu'à y établir le royaume de Jésus-Christ, ne manquerait pas de se servir de cette occasion pour s'emparer des meilleurs postes du royaume comme elle a déjà fait en plusieurs autres.

Toutes ces considérations l'obligèrent à porter le roi à s'appuyer de l'alliance de quelque puissant prince de l'Europe. Il n'en voyait point dont l'amitié lui pût être plus avantageuse que celle du roi très chrétien dont le nom était si respecté dans tout le monde et qui avait fait trembler, jusque dans les Indes, ceux qui y veulent faire la loi à tous les autres. Tout ce qui l'arrêtait était le peu d'accès qu'il avait auprès de Sa Majesté très chrétienne, les Français, jusque-là, n'ayant pas eu grand commerce avec les Siamois. Cependant, comme il apprit le zèle que Sa Majesté avait pour l'établissement de la religion pour laquelle elle avait déjà fait tant de choses, il crut qu'elle se ferait un honneur de la protéger jusqu'au bout du monde et d'y mettre ce prince en état d'en pouvoir faire sans crainte une profession publique. Il pensa qu'un motif si saint et si glorieux ferait auprès de ce grand roi, sans autre recommandation, tout l'effet qu'il en pouvait souhaiter. C'est pourquoi il n'hésita pas à proposer l'affaire au roi de Siam, son maître.

Ce prince fut ravi que son ministre lui fît espérer que Sa Majesté très chrétienne, pour qui il avait conçu une si haute estime et une si grande amitié par le seul récit de ses vertus et de ses grands exploits, voudrait bien faire alliance avec lui. Il crut que rien ne lui pouvait être plus avantageux en même temps, quoiqu'on ne lui fît pas connaître encore tout le bien qu'il en pourrait retirer dans la suite. Il nomma aussitôt des ambassadeurs et les chargea de présents magnifiques pour le roi avec des lettres qui marquaient le zèle et l'empressement qu'il avait de parvenir à son amitié.

Les ambassadeurs s'embarquèrent sur un vaisseau de la Compagnie française nommé le Soleil d'Orient, lequel périt dans ce voyage sans qu'on ait su où ni de quelle manière, personne ne s'en étant sauvé pour en pouvoir rapporter des nouvelles (5). M. Constance, n'en apprenant point, en fut fort en peine, mais il ne se découragea pas pour cela et, dans la crainte que le vaisseau n'eût péri, il fit nommer à Sa Majesté deux envoyés pour la France lesquels avaient ordre, supposé que les ambassadeurs ne fussent pas arrivés en France, d'y traiter l'alliance dont ceux-là étaient chargés. Il pria M. Vachet, prêtre du séminaire des Missions, de les accompagner et de les aider de ses conseils (6). Tout le monde sait que Sa Majesté se fit un grand plaisir de pouvoir contribuer à la conversion du roi de Siam et qu'elle envoya M. le chevalier de Chaumont en qualité d'ambassadeur, pour conclure l'alliance que ce prince souhaitait si fort et M. l'abbé de Choisy pour achever sa conversion que quelques personnes avaient publié en France être encore plus avancée qu'elle n'était en effet.

Je ne ferai pas le détail de cette ambassade qui a été assez connue en France par toutes les relations qu'on en a imprimées, j'en rapporterai seulement deux ou trois circonstances. La première, c'est l'embarras où se trouva M. Constance lorsque M. l'ambassadeur lui déclara que le sujet de son ambassade était la conversion du roi de Siam que sa Majesté très chrétienne souhaitait sur toutes choses, et qu'il lui envoyait offrir pour cela son alliance et sa protection. Car comme j'ai déjà dit, il n'avait pas fait connaître au roi, son maître, qu'une des principales vues qu'il avait, en le portant à faire alliance avec la France, était d'assurer sa conversion. Il eût fallu pour cela lui faire voir qu'elle pouvait lui attirer la révolte de tout son royaume et lui faire perdre la couronne, ce qui était assez pour l'en dégoûter dans un temps où son esprit balançait encore entre la vérité et l'indépendance et n'était pas soutenu de cette foi vive qu'on reçoit dans le baptême, qui peut faire mépriser les grandeurs et les couronnes de la terre. Il s'était contenté de lui faire voir la gloire et l'avantage qui lui reviendrait d'être allié au plus puissant monarque du monde, attendant à lui faire connaître, quand il serait temps, cette vue particulière qu'il avait eue de se mettre en état de pouvoir, sans danger, embrasser une religion pour laquelle il marquait tant d'estime. D'ailleurs, quoique ce prince eût fait voir quelquefois beaucoup de penchant pour le christianisme, il n'avait pas encore donné de parole positive comme quelques gens l'avaient assuré en France, sans en être bien instruits (7).

Ainsi M. Constance remontra à M. de Chaumont qu'il était plus à propos de conclure d'abord l'alliance que Sa Majesté siamoise souhaitait si passionnément et le déterminer par-là à suivre le penchant qu'il se sentait pour la religion, en lui faisant voir combien il ferait en cela de plaisir à Sa Majesté très chrétienne qui ne souhaitait rien davantage. Mais M. de Chaumont, qui savait que le roi, par un zèle pur et désintéressé, n'avait eu en vue que la conversion du roi de Siam et point du tout l'avantage du commerce (8), ne put se résoudre à faire d'autre proposition au roi que celle dont il était chargé, laissant cependant à M. Constance la liberté de l'expliquer au roi son maître de la manière qu'il jugerait la plus propre pour faire l'effet qu'on en attendait et éviter les inconvénients qu'il y avait à craindre.

Ils s'accordèrent là-dessus, et M. Constance sut faire la proposition au roi de manière qu'il ne lui donnât aucun ombrage et le disposât à donner à Sa Majesté très chrétienne toute la satisfaction qu'elle en attendait. Mais il fallait du secours et c'est la seconde chose que M. Constance eut à traiter avec l'ambassadeur. Il crut qu'il était à propos que les Français prissent un établissement dans le royaume, mais d'abord dans un lieu qui ne donnât pas d'ombrage aux Siamois. SaingorOu Singor, aujourd'hui Songkhla (สงขลา) dans la région Sud de la Thaïlande. C'est un des ports les plus importants de l'Est de la péninsule Malaise. lui parut propre pour cela. C'est une place située sur la côte malaise dans le golfe de Siam. Elle a un port capable de contenir une infinité de vaisseaux et d'y recevoir les plus grands si on en avait nettoyé un peu l'entrée, ce qui est fort facile. Le pays, d'ailleurs, est fertile, produisant deux fois l'année du riz, ce que Siam ne fait qu'une fois, et sa situation est fort avantageuse pour le commerce en ce que les vaisseaux y peuvent entrer en toutes les saisons de l'année et que ceux qui reviennent de la Chine et du Japon reconnaissent ordinairement cette côte pour entrer dans le détroit de Malacca. M. de la Mare (9), de qui j'ai su ces chose et qui avait visité exactement tout ce pays, avait remarqué outre cela qu'on pouvait avec peu de dépense faire de là un canal de communication jusqu'à Mergui, ce qui aurait été d'une commodité infinie. Mais ce que M. Constance y trouvait de plus avantageux, c'est que les Siamois abandonneraient volontiers cette place aux Français parce qu'ils avaient bien de la peine à la conserver, n'y pouvant aller commodément que par mer sur laquelle ils ne sont pas forts, et qu'ils ne pourraient jamais, par cette même raison, en chasser les Français lorsqu'ils y seraient établis, à qui, au contraire, il serait aisé avec leurs vaisseaux d'entrer quand ils voudraient dans la rivière et tenir tout le pays en bride (10).

Il proposa à M. de Chaumont de demander cette place pour les Français, lui en faisant voir les avantages et lui promettant de la lui faire accorder par le roi. L'ambassadeur, persuadé par les raisons de M. Constance, crut qu'il ne pouvait rien faire de meilleur pour la nation, mais messieurs du séminaire avaient d'autres vues. Il leur semblait qu'un établissement si éloigné de la ville capitale du royaume serait peu propre à les mettre à couvert, eux et les autres chrétiens, dans une subite révolution. Ils représentèrent cela à M. l'ambassadeur, lui ajoutant que la place qu'on lui offrait était ruinée et le pays dépeuplé et stérile, en quoi ils avaient été apparemment mal informés. Ils dégoûtèrent par là M. de Chaumont de Saingor et lui persuadèrent de demander Bangkok qui, par sa situation, mettait plus les Français en état de donner la loi à tout le royaume et se rendre maître du commerce.

Il en parla à M. Constance, mais ce ministre lui fit voir les inconvénients qu'il y avait à demander cette place parce qu'outre qu'on aurait bien de la peine à l'obtenir du roi, quand même on en viendrait à bout, on soulèverait l'esprit de tous les Siamois et des étrangers mêmes qui ne pourraient voir livrer aux Français la clé du royaume sans en prendre de terribles ombrages ; qu'ils s'uniraient indubitablement pour prévenir ce coup et qu'il était à craindre qu'ils ne poussassent l'affaire aux dernières extrémités.

M. l'ambassadeur entra dans de si petits sentiments et, quelques oppositions qu'on lui fît, même en présence de M. Constance qui ne put s'empêcher d'en marquer son ressentiment, il résolut de demander Saingor pour les Français. M. Constance le lui fit accorder, mais comme on ne se défait pas facilement des sentiments qu'on a une fois embrassés, surtout lorsqu'on se persuade qu'il y va de la gloire de Dieu et du bien de la religion, les personnes qui s'étaient d'abord opposées à la demande de Saingor ne purent l'empêcher de blâmer ouvertement M. de Chaumont de l'avoir faite et de dire qu'il s'était laissé en cela tromper par M. Constance qui avait eu plus d'égard aux intérêts du roi de Siam qu'à ceux de la France qu'il ne cherchait qu'à amuser par de belles promesses.

Ce ministre, qui prévit bien qu'on ne se contenterait pas de le dire à Siam mais qu'on irait le publier à la cour de France et lui rendre là de méchants offices, résolut, pour les prévenir, d'y faire passer le R.P. Tachard, afin d'y justifier sa conduite et de faire voir qu'il n'avait d'autres vues que de procurer une alliance solide entre les deux rois pour le bien de la religion et l'avantage du commerce. Cependant, comme on est naturellement porté à croire plutôt le mal que le bien, on ajouta plus de foi à ceux qui tâchaient à rendre suspecte la bonne foi de M. Constance qu'à ceux qui la voulaient justifier, et ne démêlant pas assez les intérêts particuliers qui faisaient agir quelques personnes, on crut qu'il était de celui de la France d'avoir Bangkok et Mergui et de refuser absolument Saingor contre tout ce que le ministre du roi de Siam avait fait représenter. C'est l'ordre dont furent chargés MM. de La Loubère et Céberet, envoyés extraordinaires du roi à la cour de Siam, pour y traiter cette affaire, comme je dirai dans la suite.

La troisième chose considérable qui se traita dans l'ambassade de M. de Chaumont fut d'obtenir du roi des privilèges pour les nouveaux chrétiens. MM. du séminaire des Missions Étrangères, voyant qu'on était en état de tout espérer du grand désir que le roi de Siam et M. Constance avaient de faire alliance avec la France, crurent, par un bon zèle, qu'on ne pouvait excéder en cela et qu'on devait demander ces privilèges tous les plus avantageux qu'on pourrait pour engager les Siamois à embrasser plus facilement la religion chrétienne. Ils en firent donc présenter une grande liste à M. Constance par M. l'ambassadeur. Quoique ce ministre vit bien que, parmi ces privilèges, il y en avait quelques-uns qu'on n'aurait pas dû demander d'abord, comme, par exemple, que tous les chrétiens de quelque qualité qu'ils fussent, fussent soustraits aux juridictions ordinaires et eussent un juge particulier devant qui les païens qui auraient procès avec eux fussent obligés de comparaître et d'autres semblables privilèges, cependant il les proposa tous au roi pour marque de son zèle pour l'avancement de la religion et fit que, malgré les oppositions des conseillers de Sa Majesté, elle les accorda tous, à quelques restrictions près. Cependant, comme il vit que la proposition seule avait déjà fait un fort mauvais effet dans le Conseil du roi, craignant que, s'il les faisait publier avant l'établissement des Français, cela ne fît soulever les talapoins et le peuple qui se trouvaient engagés à s'opposer à ces privilèges, il crut qu'il valait mieux en faire jouir les missionnaires et les chrétiens à petit bruit que d'aller faire un éclat si mal à propos et attendre que les Français, bien établis dans le royaume, fussent en état d'en appuyer la publication. Une conduite si raisonnable ne laissa pas de servir de prétexte à ses ennemis de l'accuser de mauvaise foi et de peu de zèle pour la religion, mais la suite l'a assez justifié et leur a fait connaître, aussi bien qu'à nous, que les missionnaires doivent être fort modérés à demander ces sortes de privilèges qui ne servent pour l'ordinaire qu'à rendre la religion et les chrétiens odieux, et qui ne durant guère qu'autant que la vie ou l'amitié du prince de qui on les obtient dure, ne manque pas d'attirer, après sa mort, quelque persécution au christianisme.

Voilà, comme j'ai dit, les principales choses qui furent traitées dans l'ambassade de M. de Chaumont dont on a su d'ailleurs les particularités par plusieurs relations. Le roi de Siam, pour reconnaître l'honneur que Sa Majesté très chrétienne lui avait fait et pour conclure une alliance qu'il souhaitait avec tant de passion, envoya trois ambassadeurs en France dont le premier fut Mun Pan, frère du barcalon dont j'ai parlé (11). M. Constance lui procura cet emploi pour le bien remettre dans l'esprit du roi, le connaissant d'ailleurs fort capable de s'en bien acquitter par l'esprit et la pénétration qu'il avait pour les affaires. Il en donna des marques en France dans plusieurs rencontres et j'aurai occasion, dans la suite, d'en dire quelque chose, mais il faut parler maintenant d'une autre ambassade que le roi de Siam avait reçue du roi de Portugal quelque temps auparavant, où il se trouva une affaire fort délicate à traiter et qui ne donna pas peu de peine à M. Constance.

Pour mieux entendre le fait dont il s'agissait, il faut savoir que les Portugais étant venus il y a plus d'un siècle dans le royaume de Siam pour leur négoce et y ayant rendu de bons services aux rois de Siam en plusieurs rencontres, ils en obtinrent un espace assez considérable auprès de la ville pour s'y établir et y vivre suivant leurs lois et leurs coutumes, indépendants des juges siamois, excepté dans les choses qui regarderaient l'État (12). Ils se firent confirmer cette donation par le prédécesseur du père du dernier roi, si je ne me trompe, et par ces lettres patentes, il accorda cet emplacement au roi de Portugal pour ses sujets qui voudraient s'établir dans le royaume sans toutefois leur donner permission de s'y fortifier, et les Portugais firent ériger une croix à la tête de ce camp, comme ils l'appellent, où la donation du roi est gravée pour être un monument éternel du droit qu'a acquis par là le roi de Portugal. Ils ont bâti depuis en ce lieu deux églises pour servir de paroisse : l'une est administrée par les PP. jésuites, l'autre par les PP. de Saint Dominique (13).

Ils exerçaient avec la même liberté qu'on a en Europe toutes les fonctions de leur ministère, dépendant de l'évêque de Malacca à la juridiction duquel on avait attaché les églises et qui avait soin d'y envoyer un grand vicaire pour y tenir sa place, ce que l'administrateur de cet évêché a continué de faire depuis que Malacca est tombé sous la domination des Hollandais (14). Mais les vicaires apostoliques que la Congrégation de Propaganda Fide envoya aux Indes, étant venus d'abord à Siam en 1662 et prétendant que ce lieu était de leur juridiction, sommèrent les religieux portugais de les reconnaître et de venir recevoir d'eux leur approbation. Ces pères ne se trouvèrent pas peu embarrassés car d'un côté, ces nouveaux évêques les pressaient d'obéir et les menaçaient de les excommunier en cas de refus, de l'autre ils ne pouvaient faire cette démarche sans choquer l'administrateur de Malacca qu'ils avaient toujours reconnu comme leur véritable ordinaire et dont le grand vicaire leur défendait d'obéir sous peine aussi d'excommunication (15).

Dans cet embarras, ils représentèrent à MM. les vicaires apostoliques qu'ils ne pouvaient pas se soustraire ainsi d'eux-mêmes à une juridiction qu'ils avaient toujours reconnu jusque-là comme légitime par ordre du Souverain Pontife et se rendre juges entre eux et le roi de Portugal qui, sur un droit fondé sur les bulles des papes, avait le patronage de tous les évêchés des Indes Orientales et qu'il ne paraissait pas d'ailleurs, par les bulles qu'ils avaient, que Siam fût de leur juridiction ; qu'ainsi ils les conjuraient de vouloir bien faire voir leurs bulles à l'ordinaire, suivant la coutume de l'Église, afin qu'il les leur intimât qu'ils sussent par lui, comme c'est la coutume, s'ils devaient les recevoir ou non, ou que, s'ils ne voulaient pas consentir à cela, ils leurs donnassent au moins le temps de se consulter sur ce qu'ils avaient à faire.

Les vicaires apostoliques leur accordèrent quelque temps pour consulter leur supérieur, l'archevêque de Goa, métropolitain et administrateur de l'évêché de Malacca. L'archevêque de Goa leur défendit d'abord, sous peine d'excommunication, d'obéir, leur mandant qu'on savait de bonne part que les bulles étaient subreptices et que le roi de Portugal en avait de contradictoires à celles-là. Il leur vint en même temps une défense du roi, sous peine d'être déclarés rebelles, de reconnaître les nouveaux prélats. Ces pères ne crurent pas le pouvoir faire après cela jusqu'à ce qu'ils eussent fait vérifier leurs bulles. Il y eut beaucoup de démarches de part et d'autre que je passe parce qu'elles ne sont pas de mon sujet et qu'elle peuvent faire matière d'une relation entière et quoique depuis, M. Brandons (16), archevêque de Goa, eut déclaré, en 1672 qu'il ne prétendait aucune juridiction spirituelle sur tous les lieux qui n'étaient pas soumis à la juridiction temporelle du roi de Portugal, ce qui fit que les PP. jésuites du Tonkin et de la Cochinchine se soumirent aussitôt, il réserva cependant le camp des Portugais de Siam comme étant de la domination de Portugal pour les raison que j'ai dites, ce qui fit que les pères qui s'y trouvaient ne crurent pas devoir se soumettre aux vicaires jusqu'à ce que le pape eût prononcé sur cet article parce qu'il avait déclaré dans plusieurs de ses bulles qu'il ne prétendait pas du tout déroger aux droits du roi de Portugal ni étendre la juridiction des vicaires sur des lieux de son obéissance. Ainsi, quoique les vicaires eussent obtenu une bulle en 1669 par laquelle le pape leur soumettait Siam, comme elle était contraire à ce que le même pape avait déclaré et qu'elle semblait n'avoir été obtenue que sous un faux exposé que le Portugal n'avait aucune juridiction temporelle à Siam et que d'ailleurs il n'était pas fait dans la bulle mention spéciale du camp des Portugais, on croyait devoir attendre un nouvel éclaircissement.

Cependant, on faisait de grandes instances aux pères pour les obliger à se soumettre à l'autorité des vicaires et ils se voyaient à tous moments sur le point d'être excommuniés. Les pères Jacobins, pour se tirer d'embarras et engager les jésuites à soutenir tout le poids de cette affaire, allèrent trouver les vicaires apostoliques et leur dirent qu'ils voyaient bien que c'était la volonté du pape qu'on reconnût à Siam l'autorité des vicaires apostoliques et qu'on leur fît le serment, et qu'ils voudraient bien pouvoir y obéir mais qu'ils ne pouvaient le faire sans s'attirer une rude persécution de leur nation qui leur pardonneraient d'autant moins cette démarche qu'on verrait que les jésuites auraient refusé de la faire, ce qui faisait croire à tous les Portugais qu'on n'était pas obligé, en conscience, de se soumettre et que c'était trahir l'honneur et les droits de Portugal de le faire ; qu'ainsi ils les priaient de vouloir bien ne les pas obliger à faire le serment les premiers, mais qu'ils les assuraient de leur soumission sitôt que les jésuites leur en auraient montré l'exemple ; qu'il était à propos que ces père commençassent les premiers parce qu'ils étaient les plus capables, par leur crédit à la cour et leur autorité auprès du peuple, de faire approuver le serment et de faire lever les peines qu'on avait porté contre ceux qui les presseraient.

Cette démarche eut tout l'effet qu'on en avait souhaité. On ne s'en prit plus qu'aux jésuites et on assura la cour de Rome qu'il n'y avait plus qu'eux qui, par la résistance qu'ils faisaient aux ordres de Sa Sainteté, empêchassent les autres de se soumettre. De là vinrent toutes ces bulles fulminantes et tous les autres mauvais traitements qu'on fit à la compagnie, en quoi, certes, les jésuites eurent bien sujet de se plaindre de la conduite des Jacobins, puisqu'ils étaient convenus, peu de jours auparavant, de n'agir que de concert dans cette affaire et de se soumettre ensemble au serment lorsqu'ils croiraient pouvoir le faire. Je sais bien qu'ils ont désavoué la conduite de ce supérieur en disant que c'était un bon homme qui avait fait cette avance de son chef et par une pure simplicité. Quoiqu'il en soit, il est sûr que ces pères ne tinrent pas mieux aux vicaires qu'aux jésuites la parole qu'ils leur avaient donnée, car ceux-ci s'étant soumis enfin malgré toutes les défenses et les oppositions des Portugais lorsqu'ils s'y crurent obligés en conscience, les Pères de Saint Dominique refusèrent de le faire, soit qu'ils n'en eussent pas eu envie lorsqu'ils l'avaient promis, soit que les mauvais traitements que cela attira aux jésuites les en eussent dégoûtés.

Cependant, comme ils prévirent que l'orage allait tourner de leur côté, ils firent valoir leur fermeté auprès des évêques et des officiers du roi de Portugal afin d'en être soutenus. En effet, il vint un ambassadeur au nom du roi de Portugal vers le roi de Siam afin de lui demander sa protection pour les religieux et les prêtres portugais qui étaient dans son royaume contre la tyrannie, comme ils disaient, des évêques français. M. Constance, qui le fit recevoir avec tous les honneurs que méritait l'envoyé d'un roi dont le nom ne laisse pas d'être encore grand dans les Indes et qui y contribue beaucoup par son zèle à l'avancement de la religion, ayant su le sujet de son ambassade, eut beaucoup de déplaisir qu'on portât en présence d'un roi païen les démêlés qui étaient entre les chrétiens et qu'on l'en rendît l'arbitre. Il appréhenda encore beaucoup que le roi, scandalisé de voir l'animosité qu'il y avait entre les personnes les plus relevées en dignité dans l'Église, ne perdît beaucoup de l'estime qu'il avait conçue pour la religion et ne fut dégoûté de l'embrasser, c'est pourquoi il remontra à l'ambassadeur tous ces inconvénients et le pria de faire en sorte, si cela se pouvait, d'accorder ces petits différends ensemble sans que le roi son maître en eût connaissance, lui promettant au reste de faire en sorte que M. les vicaires apostoliques lui donnassent toute la satisfaction possible et que le roi d'ailleurs lui accordait les autres choses qu'il avait à lui demander.

NOTES

1 - La princesse Sudawadhi (สุดาวดี) Krom luang (princesse de 3ème rang) Yothathep (กรมหลวงโยธาเทพ) 1656-1735, fille unique du roi Naraï et de la Princesse Suriyong Ratsami (สุริยงรัศมี), une de ses concubines. ⇑

2 - Rien n'est moins sûr. Il semble au contraire que le couple vivait dans la tension et la mésentente. Il y avait certainement incompatibilité d'humeur entre l'impulsif Phaulkon et la bouillante Marie Guyomar. ⇑

3 - La succession du roi Prasat Tong (ปราสาททอง) fut une fois encore dans l'histoire siamoise l'occasion d'une série de meurtres et d'usurpations (lui-même avait usurpé le pouvoir en 1629 après un parcours émaillé d'intrigues et d'assassinats). À sa mort en 1656, son fils aîné, Chao Fa Chai (เจ้าฟ้าไชย) s'empara par la force du trône qui, selon les lois du royaume, aurait dû revenir à son oncle Sri Suthammaracha (ศรีสุธรรมราชา), frère du roi défunt. Pour récupérer une couronne qu'il estimait lui être due, Sri Suthammaracha s'allia avec le prince Naraï (นารายณ์), jeune frère de l'usurpateur, fit assassiner Chao Fa Chai qui n'avait régné que quelques mois et monta sur le trône sous le titre de somdet Phra Sanphet 7, faisant de son neveu Naraï l'Upparat (อุะปราช), c'est-à-dire le vice-roi. Là encore, ce règne usurpé fut éphémère. Sri Suthammaracha s'éprit de sa nièce, la sœur du prince Naraï, la poursuivit de ses assiduités et la fit même sortir clandestinement du palais dans un coffre. Outrée par ce traitement humiliant, cette princesse alla s'en plaindre à son frère qui décida de mettre fin aux agissements de l'oncle indigne. Il recruta une troupe de mille Portugais et monta à l'assaut du palais royal. Ce prince, écrit Turpin, soutenu de mille de ces braves Européens, força les barrières du palais dont il se rendit maître avant qu'on eût soupçonné qu'il en eût formé le dessein. L'usurpateur, croyant se sauver à la faveur d'un déguisement, se confondit dans la foule de ses domestiques ; mais un Portugais l'ayant aperçu dans le temps qu'il s'enfuyait avec précipitation, le saisit, et lui plongea son poignard dans le sein. (Turpin, Histoire civile et naturelle du royaume de Siam, Paris, 1771, p. 55-56). ⇑

4 - Monseigneur Louis Laneau (1637-1696). Voir sur ce site la page consacrée aux missionnaires. On trouvera une biographie détaillée de l'évêque de Métellopolis sur le site des Missions Étrangères de Paris. ⇑

5 - Le Soleil d'Orient, vaisseau de 1 000 tonneaux, le plus beau de la Compagnie, était décidément né sous une mauvaise étoile. Dans son Histoire de la Compagnie royale des Indes orientales, Jules Sottas nous apprend que ce navire était en construction au chantier du lieu d'Orient (qui deviendra la ville de Lorient) en 1667. On le retrouve partant de Port-Louis pour Surate le 7 mars 1671. Il est alors chargé d'une cargaison de 468 979 livres. Il n'ira pas loin, car démâté à la suite d'une intempérie, il doit se réfugier au port de la Rochelle. Réparé, il repart le 12 mars 1672. En détresse sur le chemin du retour, il est secouru en 1674 par le navire le Blampignon. Il rentre à la Rochelle à la fin de 1674. En 1677 et 1678, armé deux fois au Port-Louis, le Soleil d'Orient doit désarmer sur place en raison du blocus ennemi. Ces préparatifs inutiles coûtent 200 000 livres à la Compagnie, en pure perte. La Paix de Nimègue signée, il peut enfin quitter Port Louis le 1er février 1679, chargé de 300 000 livres d'or et de 100 000 livres de marchandises : dentelles d'or et d'argent, mercerie, armes à feu, armes blanches, chapeaux, canons de six, boulets, fer, plomb, cuivre, etc.

Ce voyage de France à Surate fut une fois encore émaillé d'incidents et d'avaries. On trouve dans les Mémoires de François Martin (II, pp. 179 et suiv.) la relation de ces mésaventures : Nous reçûmes des lettres de Surate dans le commencement de janvier 1680, où l'on donnait avis que le navire le Soleil d'Orient devait y être arrivé le 15 octobre. Ce vaisseau faisant beaucoup d'eau, le capitaine fut forcé de relâcher au cap de Bonne-Espérance où l'on y fit les réparations que l'on crut nécessaires, mais soit que l'on n'eût pas bien reconnu les voies d'eau ou qu'on ne les eût pas bien bouchées, ce vaisseau, quelques jours après avoir mis à la voile de la rade de la baie de la Table, en faisait encore plus que devant. Le capitaine, nommé le sieur Husson, crut néanmoins qu'il pourrait gagner Surate ; il voulut continuer le voyage. Il y eut des officiers qui connaissaient peut-être mieux l'état du bâtiment que lui qui n'avait jamais été en mer, qui lui représentèrent que c'était s'exposer à se perdre de se risquer de même. Le capitaine tint bon, néanmoins ces officiers attirèrent à leur parti la meilleure partie de l'équipage ; on se souleva hautement dans le navire, on refusa de passer outre et enfin il fallut retourner sur ses pas et relâcher une seconde fois au Cap où, ayant mieux pris ses mesures que la première fois, on assura par là le voyage. Cependant le capitaine avait verbalisé contre les personnes qui s'étaient opposées à ses volontés ; il en demanda justice après son arrivée à Surate ; on fit les informations ; le procès mis en état, le Conseil s'assembla. Il y eut quelques-uns des principaux de ces officiers cassés, leurs gages confisqués et qui devaient être remerciés en France. Il est certain que ces gens-là firent très mal de se soulever contre leur capitaine, mais il est sûr aussi que, si l'on n'avait point relâché une seconde fois au Cap, le navire n'aurait jamais fait le voyage. Il y eut des personnes qui par politique portèrent l'intérêt du capitaine, peut-être parce qu'ils crurent que l'affaire n'irait pas si loin, mais qui en ont eu du chagrin depuis.

C'est encore à Julien Sottas que nous empruntons la conclusion de la courte vie du malheureux vaisseau (op. cit., p. 68) : À surate, le directeur Baron l'employa pour des voyages d'Inde en Inde. En 1681 il se trouvait à Banten, ayant chargé une riche cargaison de poivre, lorsqu'on décida d'y installer les membres d'une ambassade que le roi de Siam adressait à Louis XIV et que le Vautour avait amenés de Siam à Banten. Le Soleil d'Orient partit de Banten le 6 septembre 1681, mais il se perdit corps et biens aux environs du cap de Bonne-Espérance, ce qui fut une perte de 600 000 livres pour la Compagnie, sans compter le prix du bâtiment.

Et sans compter, c'est nous qui le rajoutons, le prix des vies humaines.

Dans son ouvrage Les origines de l'île Bourbon et de la colonisation française à Madagascar..., Paris, 1888, pp. 138-139) Isidore Guët donne une autre version de la fin du vaisseau : On a cru généralement que le Soleil d'Orient, parti de Bourbon le 1er novembre 1681, périt dans un ouragan survenu le jour même à l'est de Madagascar. Le père Bernardin, que la nouvelle de ce naufrage avait frappé, déclare que le navire avait quitté l'île par un temps superbe non suivi d'une tourmente dans ces parages, et considère comme improbable la cause attribuée à sa perte. Il laisse entendre que le Soleil-d'Orient, dévalisé par des forbans, aurait été ensuite incendié en mer. Le P.&nbps;Bernardin aurait surpris une indiscrétion à cet égard parmi des marins qui, se reprochant d'en parler, faisaient allusion à cette affaire lorsqu'il passa au cap de Bonne-Espérance en 1687. Il est d'ailleurs certain qu'à partir du 1er novembre 1681 on ne revit plus le Soleil d'Orient, ni aucune des personnes embarquées sur ce navire, ni même aucune épave qui en provînt de nature à renseigner sur la manière dont il avait péri. Malgré toutes les recherches opérées à la côte orientale de Madagascar par les ordres de M. le Directeur de Pondichéry, François Martin, les circonstances de ce drame maritime ne furent pas autrement connues.⇑

6 - Ok-khun Pichaï Yawatit - Khun Pichaï Walit dans la plupart des relations - (ออกขุนพิไชยวาทิต) et Ok-khun Pichit Maïtri (ออกขุนพิชิตไมตรี). Ces envoyés du roi Naraï (qui n'avaient pas officiellement le titre d'ambassadeurs) étaient arrivés en France avec le père missionnaire Bénigne Vachet en octobre 1684. Ils avaient été reçus par Louis XIV à Versailles le 27 novembre 1684. Leur comportement en France avait souvent scandalisé la Cour, et Bénigne Vachet, qui organisait leur séjour, écrivait dans ses mémoires : Il me fallait porter toutes les incivilités, lâchetés, impatiences, et pour tout dire en un mot, toutes les impertinences des Siamois. Mais ce qui est pire, c'est qu'il me fallait continuellement chercher des prétextes pour couvrir leurs défauts et les excuser. Ils retournaient au Siam avec l'ambassade du chevalier de Chaumont. Lorsque l'ambassade française jeta l'ancre à la barre de Siam, les deux envoyés refusèrent de s'embarquer dans la même chaloupe que le sieur Véret, nouveau chef du comptoir de la Compagnie, suite à on ne sait quel conflit. Dans son Journal du 24 septembre 1685, l'abbé de Choisy écrit : Les mandarins sont fort affligés de n'être pas allés à terre avec M. Vachet. Ils ont peur d'avoir la tête piquée avec certaines petites pointes de fer qui tirent tout le sang qu'un homme a dans le corps. C'est leur faute ; il n'a tenu qu'à eux d'aller dire les premières nouvelles. L'abbé, pourtant peu enclin à dénigrer son prochain, écrira le 26 septembre : Les Siamois que nous avons vus jusqu'ici sont fort bien faits et je ne comprends pas qu'ils eussent choisi la crasse de leur pays pour l'envoyer montrer au bout du monde. ⇑

7 - Bénigne Vachet est certainement l'un de ceux qui a fait miroiter avec le plus d'éclat à Louis XIV une possible conversion du roi de Siam. La Bibliothèque nationale conserve un épais dossier manuscrit intitulé : Relations de la France avec le Siam, sous Louis XIV ; mission du P. Tachard, dans laquelle on trouve, de la main du père Tachard, un Mémoire de M. Constance, Premier ministre du roi de Siam, sur l'ambassade que le roi lui a envoyée pour l'inviter à se faire chrétien, duquel nous extrayons ces lignes : Le lendemain matin, Mgr l'évêque de Métellopolis se rendit dans le logis du seigneur Constance ; celui-ci lui demanda dès qu'il l'eut aperçu s'il ne savait point ce qu'était venu traiter l'ambassadeur de France en cette Cour. Il lui répondit qu'il savait seulement que cet ambassadeur avait de grands pouvoirs pour traiter et conclure les plus grandes affaires, et qu'il avait en même temps un ordre exprès du roi son maître d'offrir la foi chrétienne au roi de Siam. Alors le seigneur Constance, extrêmement surpris de cette nouvelle : Eh qui donc est celui, lui dit-il, qui a ainsi trompé le roi de France ? M. l'évêque lui répondit en levant les épaules qu'il n'en savait rien et qu'il en était fort marri. Le seigneur Constance lui répartit qu'il prît garde avec beaucoup d'attention de ne se point charger d'une maison qui menaçait de ruine et qui l'accablerait en tombant, que cette affaire était de la dernière conséquence et qu'il répondrait à Dieu du malheureux succès qu'elle aurait. Car, ajouta-t-il, depuis que votre seigneurie est ici, avez vous vu la moindre apparence de la part du roi mon maître, si vous en exceptez les bonnes œuvres, d'où l'on puisse inférer la moindre possibiité de sa conversion ? Je n'en sache nulle, répondit M. l'évêque, et je suis fort étonné qu'il se soit trouvé des gens qui aient été en donner quelque assurance à Sa Majesté très chrétienne. ⇑

8 - Protestant converti, Chaumont était particulièrement bigot. Il fut fraîchement accueilli à son retour en France et on lui reprocha la faiblesse de son traité commercial. Cette ambassade sera d'ailleurs la dernière mission d'importance qui lui sera confiée. Il disparaît ensuite complètement de la vie politique. ⇑

9 - La Mare, ou Lamare, était un ingénieur qui, sur la demande du roi Naraï, demeura au Siam après le départ de l'ambassade et y entreprit de nombreux travaux. Dans son ouvrage L'Europe et le Siam du XVIe siècle au XVIIIe siècle - Apports culturels, L'Harmattan, 1993, pp. 180 et suiv., Michel Jacq-Hergoualc'h énumère les projets de fortifications élaborés par l'ingénieur : Nakhon si Thammarat (Ligor), Phattalung (Bourdelun), Songkhla (Singor), Inburi (Inbourie) Lopburi (Louvo), Mergui, etc. Mais c'est Bangkok, la clé du royaume, qui devrait constituer pour lui une priorité. Toutefois, les travaux n'avancèrent guère et lorsque l'ambassade Céberet - La Loubère arriva au Siam en 1687, presque rien n'était fait. L'ingénieur Vollant des Verquains, particulièrement imbu de lui-même, accabla de reproches et de sarcasmes le pauvre Lamare, accusé de grave incompétence. ⇑

10 - Cette proposition de s'emparer de Songkhla avait déjà été faite aux Français par Phaulkon, et avait été négligée par Chaumont. On en trouve un écho dans les mémoires de Bénigne Vachet (Launay, Histoire de la Mission de Siam, I, p. 157-158) : Arrivés que nous fûmes devant Singor, je pris la liberté de faire assembler le conseil de M.&nbps;de Chaumont, notre ambassadeur. Ce fut là où je proposai que le roi et la Compagnie, ayant eu très agréable la concession que le roi de Siam avait faite de ce petit royaume pour y établir les Français, il me semblait que, puisqu'il était en vue, il ne fallait pas négliger ce moment heureux d'en prendre possession au nom du roi de France ; qu'il ne fallait qu'y arborer le pavillon et y laisser dix hommes jusqu'à ce que, par les ordres du roi de Siam, on y eût fait bâtir une forteresse et une petit ville, où messieurs de la Compagnie établiraient des marchands et des commis. J'ajoutai que j'avais déjà prévenu les envoyés siamois qui avaient été les porteurs des intentions de leur maîtres, les témoins de l'acceptation des ministres de France au nom du roi, et qu'ils y consentaient volontiers.

D'abord cette proposition fut reçue avec applaudissements. On avait déjà la vue sur M. le chevalier de Forbin pour le roi, et sur M. Véret pour la Compagnie ; ils devaient, le lendemain matin, aller prendre possession. On prépara le canon ; on distribua de la poudre aux soldats pour faire des décharges après cette cérémonie ; mais ce qui surprit étrangement tout le monde fut que le matin, à la pointe de jour, M. de Chaumont fit mettre à la voile sans en alléguer aucune raison. Je laissai passer les premiers mouvements et j'épiai le moment de le pouvoir entretenir seul. Il m'écouta avec attention : c'était pour lui faire part d'un pressentiment qui me serrait le cœur, parce qu'effectivement je l'honorais avec une tendre affection. Je lui dis donc, ce qui lui arriva dans la suite, qu'ayant manqué une si belle occasion, il ne la retrouverait pas quand il voudrait et qu'il aurait peine de se justifier en France d'une faute qu'on regarderait comme capitale ; que je ne comprenais pas que lui, qui la veille m'avait remercié si particulièrement d'un si bon avis, avait changé tout d'un coup en moins de douze heures et je le priai de ne pas me céler son motif. Je m'aperçus bien que ce que je disais lui était sensible. Il m'avoua qu'on lui avait représenté que M. Constance pourrait se choquer d'une action qu'on aurait faite sans lui en parler, d'autant plus que nous n'étions plus qu'à cent lieues les uns des autres. Ce fut un malheur pour M. de Chaumont et surtout pour la Compagnie. Singor était de toutes les Indes le point le plus avantageux à cette Compagnie. Par là, elle s'attirait le commerce de Cambodge, Siam, Cochinchine, Tonkin, Chine, Japon et des Philippines. Bientôt Batavia n'aurait été qu'un désert et ses riches habitants chinois n'auraient pas tardé de s'établir parmi les Français où le profit aurait été plus que double. Voilà ce que nous coûte cette conduite de M. de Chaumont, avec les suites funestes de la révolution de Siam, qui ne serait jamais arrivée si les Français eussent pris d'abord possession de Singor..

Dans les instructions secrètes que Phaulkon remit au père Tachard au moment du départ de l'ambassade, il insista à nouveau fortement sur l'intérêt qu'il y aurait pour les Français à prendre possession de Singor (Launay, op. cit., I, pp. 179-180) : (...) il faut bien faire entendre au roi la nécessité qu'il y a de s'emparer tout d'abord de Singor, où il est important d'amener deux bonnes colonies et des gens de guerre, parce qu'une fois que la place sera en état, on n'a plus rien à craindre. Les marchands s'y habitueront, toutes les missions de Cambodge, Ciampa, Cochinchine, Tonkin, en seront mieux pourvues et secourues, et sans beaucoup de difficultés l'on y transportera tout le commerce de Siam. Néanmoins, lorsque les Français reviendront avec l'ambassade Céberet-La Loubère, ils bouderont une fois encore Singor pour concentrer tous leurs efforts sur Bangkok et Mergui. Cette prise de possession n'aurait peut-être pas évité la révolution de Siam, quoi qu'en pense Bénigne Vachet, mais elle aurait consituté une place de repli stratégique fort utile pour la garnison française en déroute. ⇑

11 - Ces trois ambassadeurs étaient Okphra Visut Sunthon (ออกพระวิสุทธิสุนทร) dit Kosapan (โกษาปาน), Okluang Kanlaya Ratchamaïtri (ออกหลวงกัลยาราชไมตรี) et Okkhun Siwisan Wacha (ออกขุนศรีวิสารวาจา).

Okphra Visut Sunthorn, dit Kosapan, et connu en France sous le nom de Ratchatut (premier ambassadeur).

Okphra Visut Sunthorn, dit Kosapan, et connu en France sous le nom de Ratchatut (premier ambassadeur).

Okluang Kanlaya Rachamaïtri, connu en France sous le nom de Uppathut (second ambassadeur).

Okluang Kanlaya Rachamaïtri, connu en France sous le nom de Uppathut (second ambassadeur).

Okkhun Siwisan Wacha, connu sous le nom de Trithut (troisième ambassadeur).

Okkhun Siwisan Wacha, connu sous le nom de Trithut (troisième ambassadeur).

Les trois ambassadeurs siamois.

Les trois ambassadeurs siamois.

Les trois ambassadeurs siamois. ⇑

Les trois ambassadeurs siamois. ⇑

12 - Dès la prise de Malacca en 1511, Fernando de Albuquerbe envoya des ambassades au Siam et tissait des liens avec le royaume. Tout au long du XVIe siècle, de nombreux Portugais vinrent s'installer à Ayutthaya, accroissant ainsi le territoire, ou plutôt l'influence en Asie de l'Inde portugaise, l’Estado da Índia. Dans son Mémoire de Master La présence portugaise à Ayutthaya aux XVIe et XVIIe siècles, (Paris, 2006), Rita Bernardes de Carvalho écrit (p. 23) : La population qui constituait initialement l’Estado da Índia comportait des nobles, plusieurs fils deuxième nés de la noblesse de titre qui n’avaient pas droit à l’héritage de la famille et qui partaient en Inde bâtir leur fortune. Il y avait aussi des gens du peuple, volontaires ou contraints de force à partir sur les bateaux de la couronne portugaise, intégrés comme soldats dans les flottes portugaises. Dans les mers de l’Insulinde les uns comme les autres s’enfuient souvent pour se dédier à des activités commerciales privées, accumulant ainsi des richesses, avec lesquelles ils espéraient retourner au Portugal et y vivre le reste de leurs jours sans préoccupation. Or, la plupart des ces soldats-marchands, le cavaleiro-mercador de Magalhães Godinho, finissent par s’installer définitivement dans les royaumes asiatiques, où ils développent leurs activités. Il s'agissait donc d'une population intégrée de longue date, souvent métissée suite aux nombreux mariages avec des autochtones, possédant parfaitement la langue et ayant, pour certains de ses membres, d'importantes charges officielles dans l'armée ou dans l'administration. ⇑

13 - Selon Rita Bernardes de Carvalho (op. cit. pp. 92-93), il y avait trois églises portugaises à Ayutthaya : São Paulo pour les jésuites, São Domingos pour les dominicains, et une église franciscaine. En effet, il y a trois ordres religieux présents à Ayutthaya : les Dominicains (arrivés c. 1566-67) les Franciscains (arrivés au Siam dans la décennie de 1590) et les Jésuites (à partir de 1606). ⇑

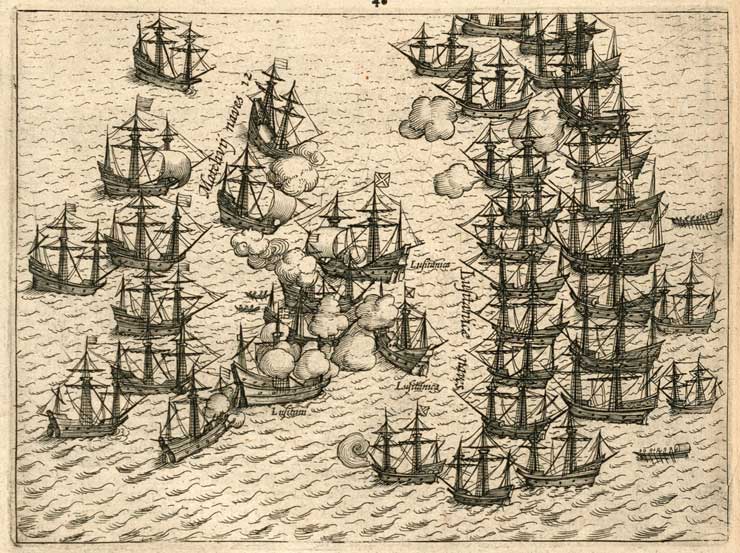

14 - Les Hollandais lorgnaient depuis longtemps sur Malacca et en avaient déjà fait le siège en 1606. En janvier 1641, une offensive navale leur permit de s'emparer de la ville.

Bataille navale entre Hollandais et Portugais pour la prise de Malacca en 1606. ⇑

Bataille navale entre Hollandais et Portugais pour la prise de Malacca en 1606. ⇑

15 - Dès le début du XVIe siècle, une série de conventions passées entre Rome et le royaume de Portugal déléguait à ce dernier l'administration des églises créées dans les pays nouvellement conquis ou colonisés. C'était le système du Padroado (Patronage), en vertu duquel l'évangélisation des populations indigènes était considérée comme une sorte de monopole portugais. En 1622, pour reprendre l'initiative et contourner le Padroado, le Vatican créa la Propaganda Fide (Congrégation pour l'évangélisation des peuples) et nomma des évêques in partibus infidelium, c'est-à-dire attachés à d'anciens diocèses tombés entre les mains des sarrazins, donc indépendant des diocèses portugais. Pierre Lambert de la Motte, évêque de Bérythe, le premier missionnaire français arrivé au Siam en 1662, était de ceux-là. Bien évidemment, les envoyés des Missions étrangères n'étaient pas les bienvenus sur des terres que les prêtres portugais considéraient comme leur pré carré, d'autant qu'ils étaient établis depuis fort longtemps à Ayutthaya et y avaient déjà bâti trois églises. Pour asseoir l’autorité de ses évêques apostoliques, parfois fort contestés, Rome exigea que tous les missionnaires, de quelque nation qu’ils soient, leur prêtent un serment de fidélité avant de commencer à exercer leur ministère. Les réfractaires étaient rappelés au Saint-Siège et durement sanctionnés. On peut comprendre le cas de conscience des missionnaires portugais, pris entre les injonctions contradictoires du pape d'un côté qui leur imposait de prêter serment, et celles de leurs autorités hiérarchiques de l'autre qui leur interdisaient de le faire. ⇑

16 - António Brandão (1620-1678) fut archevêque de Goa entre 1675 et 1678, ce qui ne correspond pas à la date indiquée par le père de Bèze. L'archevêque de Goa en 1672 était Cristóvão da Silveira. ⇑

12 mars 2019