Livre I - Fin.

Voyage de Brest jusqu'au Cap de Bonne-Espérance.

Le 20 du même mois, on vit le pic de Ténériffe à seize grandes lieues de nous. On a cru longtemps cette montagne la plus haute du monde, mais assurément elle n'est pas à beaucoup près si élevée que les montagnes que j'ai vues en allant à Sainte-Marthe dans la terre ferme de l'Amérique (1). Les Espagnols les appellent Sierras Nievadas, c'est-à-dire Montagnes couvertes de neiges, car quoiqu'elles soient sous la zone torride, et que lorsque je les vis le soleil vint de passer dessus, elles étaient toutes couvertes de neige, et on y en voit toute l'année. Nous passâmes le même jour à trois lieues de l'île de Fer, où les géographes placent ordinairement le premier méridien. On délibéra si on passerait aux îles du Cap-Vert. Le dessein était, comme je viens de le dire, de reconnaître l'île de Madère, et de la laisser à main gauche, ainsi que nous avions fait le voyage précédent. Les courants et les vents contraires nous emportèrent insensiblement vers les côtes d'Afrique et nous obligèrent de passer entre les îles dont nous venons de parler. Ce passage est d'autant plus fâcheux qu'on court risque d'y demeurer longtemps. Si l'on était surpris d'un coup de vent, on aurait bien de la peine à se tirer des roches et des bas-fonds qui s'y trouvent à cause de la proximité des terres. Ce fut environ ce temps-là que nous aperçûmes un navire qui s'approcha assez de nous pour nous reconnaître, mais dès qu'il nous eut vu en si grande nombre, et en état de le prendre s'il quittait l'avantage du vent, comme il eût fait en venant sur nous, il se retira le plus tôt qu'il put. Nous crûmes que c'était un corsaire.

Nous craignions que le calme durât longtemps et ne rompît les mesures de notre voyage en regardant notre arrivée au cap de Bonne-Espérance, et à cette crainte se joignit celle de manquer d'eau et de vivres. Le grand nombre de passagers qui en consommaient beaucoup chaque jour, le retardement que nous causaient les flûtes, l'incertitude où l'on était de faire librement de l'eau et de prendre des rafraîchissements à la vue d'une si grosse escadre, ces considérations, dis-je, qui paraissaient assez bien fondées, firent naître à quelques-uns la pensée d'aller se rafraîchir à Saint-Jago, qui est une île du Cap-Vert de la dépendance des Portugais (2). Mais M. de Vaudricourt après avoir bien pesé ces raisons, ne les jugea pas suffisantes pour s'aller engager entre ces îles, soutenant qu'on y perdrait un temps considérable et précieux, et qu'on se mettrait en danger par-là de ne pas doubler l'Amérique, d'où dépendait le succès du voyage. Ainsi il conclut que sans différer davantage, on poursuivrait la route commencée, après avoir commandé aux capitaines des vaisseaux de ménager leur eau et leurs vivres le plus qu'il serait possible.

Le calme ne dura pas longtemps. Nous passâmes auprès de l'île de la Palme si recommandable à tous les jésuites par le massacre que les calvinistes y firent il y a environ cent ans, de quarante de nos missionnaires en haine de la foi catholique, que ces pères allaient prêcher au Brésil (3). Nous y trouvâmes les vents alizés, à la faveur desquels nous passâmes le tropique du Cancer le 22 mars. Ces vents prennent toujours de l'est au nord dans la partie septentrionale, et au contraire de l'est au sud dans la partie méridionale, phénomène surprenant à la vérité, et qui embarrasse beaucoup les philosophes du temps, qui ont bien de la peine à en donner une raison plausible et capable de contenter un esprit raisonnable. Nous en parlâmes quelquefois. Les uns disaient que ces vents alizés n'étaient autres que les vents qui viennent de l'ouest et du nord avec beaucoup d'impétuosité, lesquels renvoyés par les terres de l'Europe vers l'ouest et le sud, à mesure qu'ils approchent des climats un peu chauds se raréfient et s'affaiblissent insensiblement. Au contraire dans la partie méridionale, les vents d'ouest et de sud soufflant avec la même violence contre les terres d'Afrique, en sont repoussés vers l'ouest et le nord, et en s'approchant des chaleurs de la lignel'équateur diminuent peu à peu, et se perdent tout à fait vers la ligne ; et c'est pour cela qu'à cinq ou six degrés au-deçà et au-delà, il n'y a presque jamais de vent réglé, et qu'on n'avance que par des tourbillons et des tempêtes qui s'élèvent subitement et qui se dissipent d'abord. Les autres l'expliquaient d'une manière bien différente : ils prétendaient que les ardentes chaleurs de la ligne attiraient ces vents des deux pôles, où les exhalaisons et les vapeurs qui sont la matière des vents étant plus fortes et plus fréquentes, en causent de plus violents et de plus durables, et que ces vents ensuite, ou plutôt ces exhalaisons, sont attirées vers la zone et affaiblies par l'extrême chaleur qu'on y sent.

Quoi qu'il en soit de la cause physique de ces vents alizés, ils sont extrêmement agréables et commodes. Où ils soufflent, la mer est tranquille et les vaisseaux font quelquefois cinquante ou soixante lieues par jour (4) sans le moindre mouvement. On dirait qu'on voyage dans un bateau sur une rivière unie, et que le vent ne sert qu'à tempérer et à rafraîchir doucement l'air. Les poissons volants voltigent en troupe autour des vaisseaux et s'élancent en l'air pour éviter la poursuite des bonites, qui est un autre plus grand poisson. L'équipage passe son temps à la pêche des bonites, des dorades, des requins, des albacors ou albucors, et des tortues. Comme nous avons déjà parlé de ces innocents plaisirs de la navigation dans le premier voyage, nous n'en parlerons pas ici.

Après avoir joui d'un temps favorable tout le reste de ce mois, le premier jour d'avril le calme nous prit à 9° 4' de latitude nord et à 357° 40' de longitude, qui dura fort longtemps. Nous ne fîmes que treize lieues ce jour-là. Le lendemain nous en fîmes un peu davantage, mais le troisième du même mois la route ne fut que de neuf lieues.

Pendant ces trois jours-là et les suivants, c'est-à-dire depuis le premier jour d'avril jusqu'au sixième du même mois, on remarqua divers lits de marée, c'est-à-dire des courants qui portaient au sud, et les pilotes s'en servirent pour nous faire faire beaucoup plus de chemin que nous n'en eussions fait avec les vents faibles, ou pour mieux dire avec les calmes que nous avions. On sentit des courants contraires qui portaient vers le nord quand on fut au-delà de la ligne, que nous passâmes le 17 du même mois pendant la nuit ; de sorte que le lendemain on fit la cérémonie dont j'ai parlé dans mon premier voyage, à laquelle les matelots ont donné le nom de baptême.

Le chagrin où l'on était d'être si souvent et si longtemps arrêtés par les calmes et les courants contraires était redoublé par l'incommodité de la chaleur, qui devint extraordinaire. Néanmoins, après bien des fatigues et beaucoup d'incommodités, nous gagnâmes enfin environ cent lieues au-delà de la ligne vers le midi le 23 du même mois. Alors nous commençâmes à respirer, sentant diminuer les ardeurs extrêmes que nous avions souffertes depuis le premier jour du même mois, car en ce temps-là, le vent de sud-est commença à nous faire sentir un climat plus tempéré. Il ne remédia néanmoins qu'à une partie de nos maux, parce que ce vent nous étant peu favorable pour faire notre route, les flûtes qui nous suivaient eurent bien de la peine à se soutenir, et il fallait tous les matins changer de route, et arriver pour ne les pas perdre de vue.

Je ne répèterai point ici les remarques dont on a parlé dans le livre qu'on a donné au public. Il suffit d'avertir que nos secondes observations sur les pompes, trompes et dragons d'eau, sur les iris de la lune et les autres phénomènes ont été confirmées par celles que nous avons faites de nouveau. Je ne rapporterai précisément que les observations nouvelles, ou celles qui seront contraires aux anciennes, pour faire voir qu'on ne cherche que la vérité, et qu'on n'aura jamais de peine à se rétracter quand on verra qu'on s'est trompé.

On parle en France avec tant d'exagération des chaleurs de la ligne, que la crainte d'y succomber empêche bien des gens d'entreprendre ce voyage. Le père de Bèze eut la curiosité de savoir la vérité de ce qu'on lui avait dit là-dessus, et de ce qu'il en avait lu dans quelques auteurs, qui pour rendre leurs relations plus merveilleuses, outrent souvent beaucoup les choses qu'ils rapportent. Voici ce que ce père en écrivit dans une lettre qu'il envoya du Cap de Bonne-Espérance à un de ses amis :

Nous avons demeuré quinze jours aux environs de la ligne, et on ne l'a passée qu'avec beaucoup de peine et d'incommodités, à cause des calmes et des courants contraires. Les chaleurs y étaient grandes, mais tolérables. J'avais un thermomètre ouvert par le bas, que j'avais mis à Brest sur le 60 degré pour le tempéré, et qui lorsque nous nous embarquâmes, était au 70 (5). Il a baissé parmi les chaleurs de la ligne jusqu'au dix-septième. Le père Vanrhim, qui avait eu la bonté de m'en faire présent, et qui en avait un autre semblable, aura pu faire les mêmes observations pendant le plus fort de l'été ; par où l'on connaîtra aisément de combien la chaleur de la ligne excède la plus grande de France.

On a remarqué cette fois avec une nouvelle exactitude les constellations du sud, et si les pères qui sont passés à la Chine nous eussent laissé leurs observations et la carte de cette partie du ciel qu'ils avaient déjà fort avancées, on en eût envoyé une beaucoup plus exacte que toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent. Je ne dirai que ce que le père Comilh, qui en a fait un étude particulière, en rapporte dans une lettre qu'il écrit du Cap le 23 mai de la même année.

J'ai pris avec la machine parallactique la déclinaison et l'ascension droite de plusieurs étoiles vers le pôle du sud, que nous ne pourrons observer à Siam. Comme toutes ces étoiles sont très mal marquées, ou ne le sont point du tout dans les globes et dans les cartes du ciel qui ont paru jusqu'à présent, j'ai besoin d'en faire une que j'ai déjà commencée, qui sera, si je ne me trompe, beaucoup plus exacte que toutes les autres. Je vous l'enverrai de Siam, après que nos pères l'auront examinée et approuvée. Ayez la bonté de voir le père Coronelli, pour savoir de lui s'il ne pourrait pas réformer son globe céleste sur nos remarques (6). J'ose vous dire que je fais fort peu de cas de connaître les étoiles dans la situation où elles ont été placées par tous les ouranographesDu grec ουρανός : le ciel, et γράφω : j'écris, je décris. Qui décrit le ciel. Uranographe est plus usité. (Dictionnaire des dictionnaires français de Napoléon Landais, 1846). précédents à l'égard de la partie méridionale du sud, qui ne cède pas assurément par le nombre, ni par la beauté de ses étoiles à la septentrionale. Il faut réformer le Grand nuage et encore plus le petit. La Croisade, l'Abeille, le Triangle, le Centaure, le Caméléon, la Grue, la Voie lactée sont mal marquées, ou l'on y a omis des étoiles. Pour le Navire Argo, la moitié des plus belles étoiles qui le composent ne sont pas seulement marquées dans les cartes célestes. Outre tous ces défauts, il y a encore beaucoup d'étoiles qu'on voit de France, qui n'ont pas été mises tout à fait à leur place, parce qu'on les voit toujours dans un trop grand éloignement, et trop proche de l'horizon.

Le père Richaud, qui n'était pas dans le même vaisseau que le père Comilh, a tâché de mieux placer quatre ou cinq constellations, dont voici les figures (7) qu'il promet de rectifier encore plus exactement dans la suite, à la faveur des instruments et par des observations réitérées.

M. Cassini nous avait avertis avant notre départ qu'il y aurait une éclipse de soleil le 11 mai, et qu'elle serait même totale aux îles du Cap-Vert et en Guinée. On ne s'était point mis en peine de la calculer durant le voyage, parce que nous espérions être en ce temps-là à la hauteur du cap de Bonne-Espérance où nous ne croyions pas que cette éclipse fût sensible, à cause que la latitude de la lune nous paraissait y devoir être trop australe. Cependant les ambassadeurs siamois en ayant ouï dire quelque chose, comme ils sont curieux de ces sortes de phénomènes jusqu'à la superstition, ils nous demandèrent au commencement du mois s'ils ne pourraient pas voir cette éclipse avec nos instruments. Nous leur fîmes entendre qu'on ne croyait pas qu'elle fût visible dans l'endroit où nous serions, mais il fallut pour les contenter leur en expliquer les raisons, qui ne les satisfirent pas tout à fait, parce qu'ils ne les comprenaient pas assez ; et comme nous leur dîmes que nous ne nous étions pas même mis en état d'en savoir la grandeur au juste, ils nous prièrent de la calculer pour l'amour d'eux. Le père Comilh se chargea de ce soin, quoiqu'il fût presque toujours incommodé durant le voyage, et il donna durant cinq ou six jours toute l'application que demande cette sorte de calcul très difficile. Son travail lui devint d'autant plus agréable, que contre ce qu'il avait présumé, il trouva par son opération que le corps du soleil paraîtrait en effet éclipsé notablement à la hauteur à peu près de 23° sud, et à 358° de longitude, où il jugea que nous pourrions être environ ce temps-là.

Le jour étant venu, le père exposa sur un carton le type dans lequel on voyait le soleil qui passait peu à peu derrière la lune, et qui exprimait exactement tout ce qu'on devait voir pendant l'éclipse dans le ciel, ce qui causa un fort grand plaisir aux ambassadeurs siamois et leur fit concevoir une haute estime de notre astronomie. Ils disaient qu'il fallait que le soleil eût eu conférence avec le père, et lui eût dit ce qu'il ferait, tant il avait été exact à le prédire dans toutes les moindres circonstances. Ils avaient attendu longtemps sur le pont, s'informant à tous moments de l'heure et de la minute marquée dans le calcul. Nous avions monté de petites pendules à minutes sur l'observation du midi que les pilotes avaient faite le jour précédent, mais comme ce temps-là n'est pas exact, nous n'avons pas voulu le marquer. On essaya d'observer l'éclipse avec des lunettes de deux ou trois pieds, mais l'agitation du vaisseau nous faisait tant de peine qu'on fut obligé de les quitter tout à fait et se contenter de quelques verres rouges ou fumés, dont on se servit durant tout le reste de l'éclipse.

Comme les vaisseaux dans les longues routes s'approchent de temps en temps pour se demander des nouvelles, on fit avertir les pères qui étaient dans les autres navires, lorsqu'ils s'approchèrent de nous, qu'on verrait l'éclipse dont M. Cassini nous avait parlé. Cette nouvelle obligea le père Richaud, qui eut bien de la peine à y ajouter foi d'abord, d'examiner la vérité dans le peu de jours qui lui restaient jusqu'au 7 mai. Il y apporta tant d'attention, qu'il fut convaincu par lui-même de ce qu'il n'avait pas voulu croire. En effet, le propre jour qu'on vit cette éclipse, une heure avant qu'elle parût, il nous fit crier qu'on la verrait. J'ai cru devoir rapporter ce qu'il en dit lui-même dans son journal.

L'éclipse de soleil nous parut le 11 mai lorsque nous étions à peu près à la hauteur du 23° sud, et au 357° de longitude, en comptant le premier méridien depuis l'île de Fer. Le commencement fut à huit heures du matin, quelques 58 minutes. Le milieu fut à dix heures, et la fin sur les onze heures. Le corps du soleil parut couvert de 5 doigts, et quoique la latitude de la lune fût alors effectivement australe, l'apparente était boréale : ainsi la lune nous éclipsa la partie du soleil la plus basse, c'est-à-dire la plus proche de l'horizon. Je voulus me servir d'une lunette de deux pieds avec un carton blanc, faisant un angle droit avec la longueur de la lunette prolongée, pour y recevoir l'image de l'éclipse, mais le mouvement continuel du navire ne me permit pas de prendre autrement qu'à l'œil la quantité susdite de l'éclipse. Voilà ce que j'ai cru devoir dire touchant cette observation, laquelle outre qu'elle satisfit la curiosité des ambassadeurs siamois, et qu'elle put leur être utile à les désabuser des fables grossières dont ils sont entêtés sur ce point (8), servit encore à confirmer les pilotes dans l'estime qu'ils faisaient de leur longitude, qui se trouva véritable et fort juste par notre arrivée au cap de Bonne-Espérance.

Le même jour que nous observâmes cette éclipse, nous passâmes le tropique du Capricorne avec un petit vent d'est qui prenait un peu du sud. L'inconstance et l'incommodité de la saison, la corruption de l'eau et des vivres et surtout la longueur de la navigation firent tant d'impression sur les équipages déjà fort affaiblis par les chaleurs excessives qu'ils avaient souffertes, que la plupart en tombèrent malades. Les soldats furent bien plus maltraités que les matelots, parce que ceux-ci sont endurcis de longue main aux fatigues de la mer, et accoutumés dès leur enfance aux changements des climats, au lieu que les autres ne font ordinairement que de petites campagnes sur les côtes voisines de l'Europe, où ils prennent souvent des rafraîchissements.

La maladie fut si générale, que vers le 30° de latitude méridionale, à peine avions-nous la moitié des équipages en état de faire la manœuvre. La fièvre, le scorbut et la colique dont presque personne n'était exempt, en firent mourir un grand nombre, particulièrement dans le Dromadaire. Car quoique dans les autres vaisseaux il y eut aussi beaucoup de malades, néanmoins parce qu'il n'y avait ni tant d'embarras, ni tant de monde à proportion que dans celui-là, il y mourut peu de gens, surtout dans les deux vaisseaux de guerre le Gaillard et l'Oiseau. Dans le Gaillard, on ne perdit pas plus de trois ou quatre soldats, encore s'étaient-ils embarqués malades : l'Oiseau n'en perdit guère davantage.

La providence présenta aux ecclésiastique de l'escadre dans cette conjoncture des occasions d'exercer leur zèle qu'ils embrassèrent avec beaucoup de ferveur, et cette ferveur ne parut nulle part plus grande qu'où il y eut plus de malades. Dans la Normande où était M. Morelot avec deux missionnaires qui n'étaient pas encore prêtres, j'ai su des officiers que ces trois ecclésiastiques s'employèrent au service des malades avec une application et une piété très exemplaire et très édifiante. Dans le Dromadaire, où je viens de dire que le nombre des malades avait été le plus grand, il semble qu'on travaillât aussi avec plus de fruit et de succès que nulle part ailleurs, Dieu voulant sans doute favoriser de ses grâces spirituelles d'une manière toute spéciale ceux qui étaient dans ce vaisseau, en même temps qu'il permettait que la maladie s'y fît sentir avec plus de violence et de mortalité qu'en aucun autre. Car en moins de quinze jours, c'est-à-dire depuis que nous eûmes passé le tropique du Capricorne jusqu'à notre arrivée au Cap, il mourut dans ce bâtiment jusqu'à vingt-six soldats ou matelots, et le reste de l'équipage y était si languissant, que ce fut avec beaucoup de peine qu'ils purent arriver jusqu'au mouillage. Voici comme en parle le père de la Breuille dans une lettre qu'il écrivit au révérend père de la Chaise :

Comme c'est à Votre Révérence que je dois le bonheur que j'ai d'être envoyé aux Indes, je veux lui en témoigner ma reconnaissance de tous les pays d'où je pourrai le faire. Je m'acquitte aujourd'hui de ce devoir des extrémités de l'Afrique, où Dieu m'a conduit le plus heureusement du monde. Mes trois compagnons ont eu la fièvre, qui sont les pères Rochette, de Saint-Martin et Bouchet. Ce dernier est retombé par trois fois sans avoir pu encore se faire à la mer. Nous avons eu dans notre flûte, qui est le Dromadaire, un très grand nombre de malades. On a compté depuis Brest jusqu'ici plus de 200 soldats ou matelots qui l'ont été, parmi lesquels il y a eu aussi quelques officiers. C'était une grande pitié de voir ce pauvre équipage composé de 309 personnes tous les uns sur les autres, et la plupart obligés de coucher sur le pont, exposés aux injures de l'air. M. d'Andennes, qui commande ce vaisseau, s'est signalé par son extrême charité, donnant aux malades jusqu'à ses provisions, d'une manière très chrétienne et très édifiante. Il en a usé à notre égard de telle sorte, qu'il mérite de nous une éternelle reconnaissance. Nous ne pouvons pas douter que Dieu n'ait permis que la maladie ait ainsi régné dans notre bord pour la conversion de beaucoup de personnes. On avait inspiré aux soldats je ne sais quelle aversion de ceux en qui ils devaient mettre toute leur confiance, de telle sorte qu'au commencement, ils avaient peine à ouvrir leur cœur.

Le temps de la maladie leur fit changer de sentiments, quand il virent le soin qu'on prenait des plus incommodés, l'assiduité qu'on avait à les visiter, à les consoler et à leur porter des rafraîchissements, ce que nous continuâmes jusqu'à ce que les provisions qu'on nous avait données nous manquèrent tout à fait. Ces petits secours donnés à propos nous attirèrent une confiance très particulière de tout l'équipage, et touchèrent même si vivement certaines personnes, qui ne venaient pas aux Indes avec des intentions tout à fait chrétiennes, qu'il devancèrent ensuite les autres dans les pratiques de dévotion.

Nous avons perdu 26 personnes de l'équipage depuis la ligne jusqu'au Cap, car auparavant, il n'était pas mort un homme dans notre bord, qui a été le plus grièvement affligé de tous. Parmi les gens de l'équipage, il se trouva trois nouveaux convertis, deux matelots et un soldat qui n'étaient catholiques que de nom. Ils avouèrent même franchement dans la suite qu'ils ne s'étaient embarqués pour aller à Siam que dans le dessein de passer à Batavia chez les Hollandais ; que leur abjuration avait été forcée et qu'ils avaient eu dessein de conserver tout leur vie la religion dans laquelle ils avaient été élevés. On aperçut aisément que les deux matelots agissaient de bonne foi, et que toute leur opiniâtreté ne venait que de l'ignorance où ils étaient de la fausse et détestable maxime où beaucoup d'hérétiques sont élevés et qu'ils sont obligés de mourir dans la religion où ils sont nés.

On se contenta d'abord de gagner leur affection pour les rendre dociles, et de là on passa à les instruire, pour leur faire quitter leurs erreurs. On en vint aisément à bout. Ils se convertirent sincèrement, et dans le dessin de mener une vie conforme à la profession qu'ils embrassaient. Le soldat était fils d'un magistrat d'une cour souveraine, et petit-fils d'un ministre, ce qui faisait qu'il était aussi bien mieux instruit que les deux matelots, car il savait sa religion et répondait à nos raisons conformément à ses principes. On le convainquit quelque temps sans le persuader, quoiqu'il fût évident qu'il n'avait plus d'autre raison de demeurer dans ses premiers sentiments que son opiniâtreté. Quand on le pressait, il se plaignait qu'on le violentait, disant qu'il fallait du temps pour se résoudre à un si grand changement et que les conversions forcées étaient un état pire que celui de l'erreur. Je lui protestai que je ne voulais lui faire aucune violence, et que quand il eût même voulu rentrer dans l'Église, je l'en éloignerais jusqu'à ce que je fusse bien sûr de sa sincérité. Quelques jours se passèrent sans qu'on lui parlât de religion, après lesquels il me vint trouver de lui-même, et me prier de recevoir son abjuration. Je l'examinai sur tous les points qui lui avaient fait le plus de peine, et le trouvant bien disposé, je le réconciliai à l'Église, en vertu du pouvoir que nous en avait donné M. l'évêque de Saint-Paul de Léon avant notre départ de Brest.

La conversion d'un huguenot qui n'avait point encore abjuré fut plus difficile et plus surprenante. Il tomba malade du scorbut, et le mal en peu de temps fut si dangereux qu'il courait grand risque de sa vie. Tout le monde était touché de son mal, et encore beaucoup davantage de le voir obstiné dans son erreur. On prit toutes les mesures imaginables pour le gagner. Les officiers, qui souhaitaient sa conversion, nous prièrent instamment de ne le point effrayer d'abord, en lui faisant trop connaître le péril où il était, de peur que le chagrin joint au mal qu'il endurait ne l'opiniâtrât davantage. Quelque soin qu'on prit de le ménager, ce n'était qu'avec une peine extrême qu'il nous voyait auprès de lui. L'aumônier du vaisseau et les jésuites se succédaient alternativement pour se soulager les uns les autres et pour ne le pas laisser périr sans secours. Enfin sa maladie empira si fort que le chirurgien commença à désespérer.

Dès que nous en fûmes avertis, nous en parlâmes aux officiers, leur remontrant qu'il ne fallait plus attendre à donner à son âme les secours spirituels et nécessaires, sous prétexte qu'ils pourraient nuire à la santé du corps ; qu'il y avait bien de l'apparence que cet homme refuserait de nous entendre, tandis qu'il ne se croirait pas en danger. Alors tout le monde convint qu'il lui fallait faire connaître le péril extrême où il était. Le chirurgien, son ami particulier, fut chargé de cette commission, et en même temps de le disposer à écouter seulement un de nos pères.

Il n'en fallut pas tant. Le malade n'eut pas plutôt appris du chirurgien l'extrémité où il le trouvait, qu'aussitôt il demanda de lui-même un jésuite pour se faire instruire et se convertir. On me vint chercher sur-le-champ, j'y allai, et je fus bien surpris de le trouver si instruit de tous nos mystères et de toutes nos controverses, de sorte que sans différer davantage, je crus me devoir rendre à ses demandes et recevoir son abjuration en présence de tous les officiers qui y assistèrent et qui en reçurent une grande consolation. En effet, pendant cette action, et pendant le reste de sa maladie, il me charma par les beaux sentiments qu'il avait de Dieu. Il ne fut pas en repos qu'il ne se fût confessé. Je ne sais qui l'avait pu si bien instruire, mais il n'avait nul doute sur les articles les plus contestés. Il ne se lassait point de publier les grâces qu'il avait à rendre à la divine miséricorde. Il voulut avoir un chapelet et un crucifix, qu'il baisait souvent avec beaucoup de tendresse.

On ne saurait exprimer avec quelle dévotion et avec quel respect il reçut le très Saint-Sacrement. Après qu'il l'eut reçu, il s'entretint avec notre Seigneur fort longtemps, sans vouloir parler à personne qu'à son confesseur. On peut dire que ce pain céleste, après avoir vivifié son âme, rendit aussi la santé à son corps. À l'heure qu'il est, il se porte fort bien, et loue souvent Dieu de s'être servi de cette infirmité corporelle pour lui donner cette vraie foi, qui est la force et la vigueur de l'esprit. Voilà, mon Révérend Père, les principales choses dont j'ai cru devoir vous rendre compte, en vous assurant que j'aurai toute ma vie une reconnaissance particulière du bonheur que vous m'avez procuré.

Cette lettre fait assez connaître quelles étaient les occupations de nos pères, non seulement dans ce vaisseau, mais aussi dans tous les autres. Il est temps de reprendre la suite de notre voyage.

Depuis la ligne jusqu'aux environs du tropique, nous sentîmes les vents alizés qui descendent du sud et de l'est, et quand nous fûmes arrivés au 23° ou 24°, les calmes, les pluies et ensuite les grains de vent commencèrent à nous faire connaître le changement du climat et de la saison. En effet, les vents devinrent variables, c'est-à-dire qu'ils soufflaient tantôt d'un côté et tantôt de l'autre, quoique dans l'hiver où nous étions alors, ils vinssent le plus ordinairement d'entre le sud et l'ouest.

Le 21 mai, étant à 31° 50' de latitude australe, et 93° de longitude, nous commençâmes à apercevoir divers oiseaux, et surtout des damiers en assez grand nombre, que l'on vit tous les jours suivants jusqu'au 3 juin qu'on cessa d'en voir, ce qui fit juger que ces oiseaux étaient de l'île de Tristan de Cunha (9), de laquelle dès que nous nous fûmes éloignés, les oiseaux disparurent. Le 2 du même mois le vent se renforça et enfonça une des voiles du Dromadaire pendant la nuit, qui fut extrêmement pluvieuse. L'orage ne dura que jusqu'au lendemain que le soleil redonna le calme.

Le 10, on commença à trouver de nouveau les damiers avec les autres oiseaux que nous avions déjà vus, mais nous en vîmes alors, et les jours suivants en bien plus grand nombre, et de tout blancs, ce qui nous fit connaître que nous approchions du cap de Bonne-Espérance. Nous fûmes encore plus confirmés dans cette pensée par les trompes et le goémon dont nous avons parlé ailleurs, et surtout par un loup marin que nous vîmes ce jour-là même (10). Ces marques sont les plus sûres que l'on puisse avoir de la terre d'Afrique. Il s'en fallut beaucoup que nous ne remarquassions ces signaux si tôt que le voyage précédent. Car alors nous les reconnûmes la première fois à près de 300 lieues du Cap, au lieu que nous n'en étions pas éloignés de 50 dans cette dernière navigation, quand nous aperçûmes le loup marin et le goémon.

L'on força de voiles le jour suivant, le vent étant favorable et véhément, quoique la mer fût grosse. À minuit, dans la crainte d'aller donner contre la terre, dont on se croyait fort proche, on serra presque toutes les voiles, et le commandant fit signal par un coup de canon et quelques feux à tous les vaisseaux de l'escadre d'en faire de même jusqu'à la pointe du jour. Alors nous voguâmes avec un très bon vent, et avec toutes nos voiles, dans une extrême impatience de voir la terre que nous cherchions depuis si longtemps. Ce fut à une heure après midi de ce même jour-là, que la brume étant dissipée et le ciel s'étant éclairci, nous vîmes tout d'un coup la montagne de la Table et les autres montagnes qui font le fameux cap de Bonne-Espérance, dont nous n'étions plus éloignés que de quatre lieues.

Ceux qui le virent les premiers l'ayant montré aux autres, on ne saurait comprendre la joie que tout l'équipage ressentit à cette vue. Chacun respirait avec avidité l'air de la terre, et il semblait que l'on y trouvait déjà du rafraîchissement. Nous avions plus de trois cents malades qui ne pouvaient se lever, et le reste était si faible, surtout dans les flûtes, qu'à peine pouvaient-ils monter sur le pont. Ils faisaient pourtant des efforts, et le désir de voir la terre leur faisait déjà oublier le mal que leur causait la mer.

On délibéra quelque temps si l'on donnerait dans la passe pour aller mouiller. Ce qui fit douter d'abord le commandant s'il ferait cette manœuvre, c'est qu'il avait peur que les flûtes, qui étaient un peu loin derrière, n'eussent pas le temps de se venir poster de jour, parce qu'ordinairement le vent manque quand on s'approche de cette baie entre la montagne du Lion et l'île Robin, qui est cependant un passage dangereux. Il lui semblait que c'était hasarder un peu trop que d'entrer aux approches de la nuit. Il se détermina cependant à passer sur ces difficultés, parce qu'il appréhenda d'un autre côté que s'il manquait l'occasion favorable d'entrer, il ne la recouvrerait peut-être pas une autre fois si facilement, à cause des nuages et de la brume qui couvrent ordinairement ces terres dans la saison où nous étions, outre qu'il ne douta pas que les autres vaisseaux, le voyant entrer dans la baie, ne fissent servir toutes leurs voiles pour le suivre. Y ayant donc grande apparence que le vent ne cesserait pas sitôt, il prit son parti d'aller à l'heure même au mouillage ; et en effet, bien nous en prit d'être entrés cette journée-là. Nous ne l'eussions pu faire de six jours après, le temps étant devenu si obscur qu'on avait peine à reconnaître un vaisseau à la portée du mousquet. Les autres bâtiments eurent tout le temps qu'il leur fallut pour s'aller mettre en leur poste avant la nuit. Ainsi après un voyage de trois mois et onze jours, car nous étions partis le 1er de mars, et nous arrivâmes le 11 juin, après bien des fatigues et des dangers, nous nous vîmes enfin en état de nous délasser un peu et de prendre de nouvelles forces pour poursuivre notre voyage à Batavia et à Siam.

Fin du livre premier.

NOTES

1 - La Sierra Nevada de Santa Marta est un massif montagneux isolé de la cordillère des Andes situé en Colombie. D'une altitude maximale de 5 775 m à seulement 42 km de la mer des Caraïbes, il s'agit du plus haut massif côtier du monde. La sierra Nevada couvre près de 17 000 km2 et abrite les sources de 36 rivières. Elle comprend les départements de Magdalena, Cesar et La Guajira. (Wikipédia). ⇑

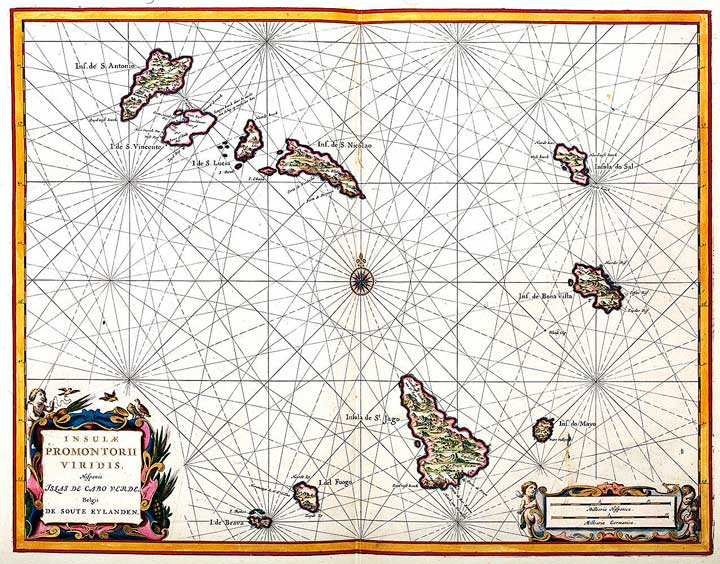

2 - Santiago, la plus grande des îles du Cap Vert.

Les îles du Cap Vert. Carte de 1667. ⇑

Les îles du Cap Vert. Carte de 1667. ⇑

3 - Le 5 juin 1570, 39 jésuites portugais et espagnols quittèrent Lisbonne pour accompagner le père Ignacio de Azevedo, procureur de la Compagnie, pour un voyage vers le Brésil. Entre le 14 et le 15 juin, le vaisseau portugais fut attaqué près de l'île La Palma, dans l'archipel des Canaries, par le corsaire Jacques Sourie, de La Rochelle, vice-amiral de la reine de Navarre et acharné calviniste. Le capitaine portugais, ne croyant pas que son équipage serait suffisant en nombre pour résister à l'attaque, voulut armer les jésuites, mais Azevedo s'y opposa. Le navire portugais étant encerclé par les bateaux de Sourie, trois Français montèrent à son abordage, mais n'étant pas suivis par leurs compagnons, ils furent capturés par les Portugais, décapités et jetés à la mer. Sourie, rendu furieux par cette exécution, attaqua le navire avec une grande violence, et massacra une grande partie de l'équipage. Les pères jésuites étant considérés comme les responsables de la mort des trois marins français furent également massacrés et jetés à la mer. Ignacio de Azevedo fut déclaré bienheureux par Pie IX en 1854.

Horrible cruauté des Huguenots. (Theatrum Crudelitatum Haereticorum nostri temporis (1587). ⇑

Horrible cruauté des Huguenots. (Theatrum Crudelitatum Haereticorum nostri temporis (1587). ⇑

4 - ... compter 20 lieues par degré de latitude, à la manière de nos navigateur, c'est ainsi que La Loubère définissait la longueur de la lieue (Du royaume de Siam, 1691, I, p. 6). Un degré de latitude valant en moyenne 111 kilomètres, on peut donc estimer la lieue à 5,55 km. Les 50 ou 60 lieues évoquées par le père Tachard représentent donc entre 277 et 330 kilomètres. ⇑

5 - Le thermomètre ouvert était plutôt un thermoscope, instrument peu précis du fait notamment qu'il était particulièrement sensible à la pression atmosphérique, phénomène qui fut mis en lumière par Blaise Pascal en 1648. En 1687, c'était déjà un instrument dépassé, qui avait été depuis longtemps surclassé par le thermomètre scellé, mis au point à Florence vers 1650 sous l'impulsion de Ferdinand II. ⇑

6 - Vincenzo Maria Coronelli (1650-1718), prêtre franciscain, cartographe, cosmographe et fabricant de globes. On lui doit notamment une carte du Royaume de Siam avec les royaumes qui lui sont tributaires et les isles de Sumatra, Andemaon, etc. et un plan de Siam ò Iudia.

Globe céleste de Vincenzo Coronelli. Venise, 1696.

Globe céleste de Vincenzo Coronelli. Venise, 1696.

Plan d'Ayutthaya dressé par le père Coronelli. 1689. ⇑

Plan d'Ayutthaya dressé par le père Coronelli. 1689. ⇑

7 - Le texte semble annoncer une illustration qui ne figure pas dans les éditions que nous avons consultées. ⇑

8 - Voir l'explication des éclipses dans la mythologie siamoise (analyse du système bouddhiste de Jean-Baptiste Pallegoix). ⇑

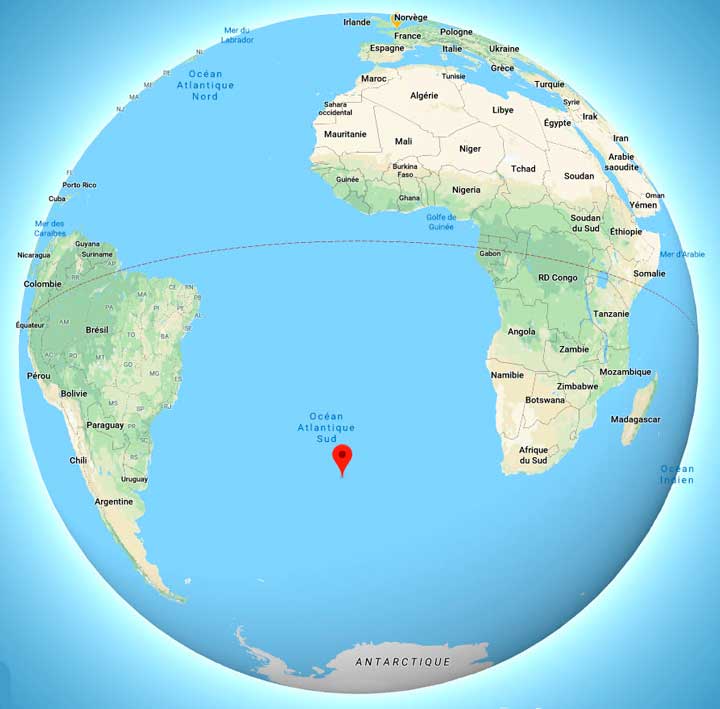

9 - Cette île, qui doit son nom au navigateur portugais Tristão da Cunha qui la localisa en 1506 sans pouvoir y débarquer, se trouve à 2 790 kilomètres à l'ouest de la ville du Cap en Afrique du Sud, et à 3 222 kilomètres à l'est-sud-est de l'État brésilien de Rio de Janeiro. La terre la plus proche est l'île de Sainte-Hélène, à 2 420 km au nord-nord-est. Avec 96 km2 de superficie, Tristan da Cunha culmine à 2 062 m. (Wikipédia).

Localisation de l'île Tristan da Cunha sur Google Map. ⇑

Localisation de l'île Tristan da Cunha sur Google Map. ⇑

10 - Le père Tachard avait déjà évoqué ces trompes, le goémon et le loup marin, qui n'est autre qu'un phoque, dans la relation de son premier voyage : Le 17 mai nous étions au 33° de latitude australe et au 19° de longitude selon l'estime des pilotes ; ce fut là que nous commençâmes à voir des oiseaux de différentes façons et du goémon avec de grands roseaux verdâtres de dix ou douze pieds de long qu'on appelles trombas ou trompes, à cause que leur tige qui va croissant insensiblement jusqu'au haut où elle est terminée par plusieurs feuilles de même couleur, représente assez bien la figure de la trompe d'un éléphant. Le goémon est une espèce d'herbe tirant sur le vert, assez semblable au foin, dont les brins sont entrelacés les uns dans les autres et fort grands. Quelques-uns croient que cette herbe vient du fond de la mer et qu'elle en est détachée par les flots qui la soulèvent jusqu'à la superficie de l'eau. Il y en a qui veulent qu'elle croisse entre les eaux, parce qu'ils en voient bien avant en pleine mer, et ils ne peuvent croire que la mer soit assez agitée pour que ses flots creusent jusqu'au fond et en aillent ainsi détacher le goémon. Outre qu'il s'en trouve sur la surface de la mer en si grande abondance qu'elle ressemble à une grande prairie. D'autres enfin soutiennent, et cette opinion me paraît plus plausible et plus conforme à la vérité, que le goémon vient des côtes voisines et qu'il en est détaché par les vagues et transporté en haute mer, mais non pas fort loin des terres, ou par les marées, ou par les courants, ou enfin par les vents qui règnent. C'est sur cette persuasion que Christophe Colomb si fameux par ses découvertes dans l'Amérique, voyant une nuit devant son vaisseau une grande étendue de mer couverte de goémon, rassura ses gens qui croyaient être perdus, prenant cette herbe pour des bas-fonds, et leur promit de leur faire voir la terre bientôt, ce qu'il fit en effet deux jours après. (Voyage de Siam des pères jésuites, 1686, pp. 55-56). ⇑

5 avril 2019