Livre III - Fin.

Voyage de Batavia à la rade de Siam.

D'abord, l'Okphra lui fit des reproches de sa trahison. Il répondit qu'il était vrai qu'il était extrêmement coupable, mais qu'il le priait d'intercéder pour lui auprès du roi. Le mandarin lui dit qu'il fallait qu'il allât lui-même demander rémission de son crime, que Sa Majesté ne voulait point sa perte, mais seulement son repentir et son obéissance, et qu'enfin il devait tout espérer des bontés de son roi. Le prince répondit qu'il ne pouvait pas s'y résoudre, et ensuite se retira. Okphra Chula fit son rapport au ministre, et le ministre le fit au roi. Cette désobéissance anima encore Sa Majesté siamoise, qui pourtant, ne voulant pas exterminer un prince et tout un peuple sans y être forcé par toutes sortes de raisons, donna ordre encore à Okphra Chula de tâcher de le ramener par la douceur. Okphra Chula l'envoya chercher une seconde fois, pour lui faire connaître les bontés que son roi avait encore pour lui, mais ce prince lui fit dire qu'il était malade, et qu'il ne pouvait y aller. Ce mandarin lui envoya des médecins qui lui rapportèrent qu'il n'était point malade, et qu'il n'avait pas même la moindre incommodité. Okphra Chula le fit savoir au roi, qui résolut enfin de perte cet opiniâtre, ou de le faire obéir. Pour cet effet, il détacha 5 400 hommes de sa garde, afin que par ce nombre il fût épouvanté, et que la peur lui fît faire ce que la douceur n'avait pu obtenir. Sa Majesté siamoise donna ce commandement à son premier ministre comme au plus digne de tous ses sujets, et le plus capable d'exécuter ses volontés.

On disposa toutes choses pour cette exécution, et le jour étant arrêté qui fut le 24 septembre au matin, le seigneur Constance s'embarqua le soir de devant dans un balon où il fit entrer avec lui le sieur Yjoudal, capitaine d'un vaisseau du roi d'Angleterre qui était à la barre de Siam (1), plusieurs Anglais qui sont au service du roi de Siam, un missionnaire et un autre particulier. Il alla prendre en passant toutes les troupes qui l'attendaient dans d'autres balons et de petites galères, auprès d'un fer à cheval de la ville de Siam qui regarde le camp macassar. Il les fit passer tous en revue, et ensuite leur ordonna à chacun un poste, puis il envoya tous les Anglais, hormis le sieur Yjoudal, à bord de deux vaisseaux du roi armés en guerre, qui étaient à une demi-lieue au-dessous du camp macassar, et demeura jusqu'à une heure après minuit pour visiter tous les postes, après quoi nous allâmes aussi à bord desdits vaisseaux sur le quatre heures. Nous en partîmes pour l'exécution, qui devait commencer à quatre heure et demie par un signal qui se devait faire de l'autre côté de l'eau.

Le seigneur Constance visita encore tous les postes en remontant, et donna ses ordres partout. L'ordre de l'attaque était que Okluang Mahamontriออกหลวง มหามนตรี. Le terme montri désigne un officier gouvernemental de haut rang, un conseiller, un mandarin., capitaine général des gardes du roi, qui avait 1 500 hommes pour son détachement, devait les enfermer par derrière leur camp, faisant une haie forte de tout son monde depuis le bord de la grande rivière jusqu'à un ruisseau large d'environ cinq toises, qui était immédiatement au bout du camp. Vers le haut, il y avait une mare d'eau derrière le camp, qui prenait depuis la grande rivière jusqu'à deux toises du ruisseau, de sorte que les Macassars ne les pouvaient combattre que par cet espace de deux toises, qui faisait une manière de chaussée. Mais il avait ordre de faire un barricade de pieux en cet endroit. Okphra Chula se devait poster de l'autre côté du ruisseau, et le border avec mille hommes, et dans les deux rivières, il y avait vingt-deux petites galères et soixante balons tout pleins de monde pour les escarmoucher, et mille hommes sur la langue de terre vis-à-vis leur camp.

Le signal étant donné à quatre heures et demie du matin, comme on l'avait commandé, Okluang Mahamontri partit brusquement suivi de quatorze de ses esclaves, sans donner ordre à ses troupes de le suivre ni de prendre le poste qu'on lui avait ordonné. Il marcha sans savoir s'il était suivi, et s'en alla droit à la chaussée le long de laquelle il poussa jusqu'aux maisons des Macassars, où il s'arrêta, appelant doucement Okphra Chula. Un des Macassars que l'obscurité empêchait de le voir, lui répondit en siamois : Que voulez-vous ? Ce mandarin croyant que ce fût effectivement Okphra Chula s'avança vers lui, en lui demandant : Où êtes vous ? — Ici, dit, le Macassar, et en même temps, il sortit de l'embuscade suivi de vingt-cinq ou trente autres. Il tuèrent ce mandarin et sept de ses esclaves, les autres se sauvèrent à la faveur de l'obscurité. Après qu'ils eurent fait cette expédition, une partie de Macassars passa de l'autre côté du ruisseau avant que Okphra Chula s'en fût emparé.

À cinq heures et demie, le sieur Coates, anglais et capitaine de vaisseau du roi de Siam, les attaqua du côté de la grande rivière à l'extrémité de la pointe de leur camp. Il fit jeter plusieurs balles à feu pour brûler leurs maisons, fit faire feu continuel de mousqueterie, et les contraignit de se retirer vers le haut de leur camp. Ce que ce capitaine ayant aperçu, il mit pied à terre, suivi de douze ou douze Anglais et d'un officier française, et s'avança vers le sieur Coates et l'officier français, lesquels voyant accourir les autres Macassars, et se voyant abandonnés de leurs gens, se débarrassèrent et se jetèrent dans la rivière. Le sieur Coates y reçut un coup à la tête et y mourut, et l'officier français se sauva à la nage.

Après ce coup, tous les Macassars abandonnèrent leur camp, qui était déjà à demi brûlé, et gagnèrent vers le haut de la petite rivière, à dessein de passer vers le camp portugais pour exercer leur rage sur les chrétiens. Ce fut dans ce temps-là que M. Véret, chef du comptoir de la royale Compagnie de France dans ce royaume, arriva avec une chaloupe et un balon où étaient tous les Français qui sont dans cette ville, qui étaient environ au nombre de vingt. M. Constance se doutant bien de l'entreprise que ces Macassars allaient faire sur les chrétiens, et étant dans un balon plus léger que les autres, s'avança avec grande diligence du côté des ennemis, suivi du balon de M. Véret et de douze ou quinze autres balons siamois, pour les empêcher de rien entreprendre, et de passer la rivière à une demi-lieue au-dessus du camp. Ayant aperçu les ennemis, il commanda aux Siamois de mettre pied à terre pour les charger (2).

Cependant, comme il était de la dernière conséquence de les combattre au plus tôt, pour rompre l'entreprise qu'ils voulaient faire, ce ministre mit pied à terre, et alla droit à eux, suivi de huit Français, de deux Anglais, de deux mandarins siamois et d'un soldat japonais. La chaloupe n'était pas encore arrivée, parce qu'elle ne pouvait suivre les balons.

Il y avait en cet endroit un grand espace vide et à côté de cet espace il y avait des bambous, qui sont une espèce de grands roseaux creux hauts de vingt-cinq ou trente pieds, et gros comme la jambe, et des maisons faites de ces bambous à la mode du pays entremêlées les unes avec les autres, et à deux cent cinquante pas du bord de l'eau. Il y avait aussi une haie fort épaisse de ces mêmes bambous, qui était percée par deux endroits, pour aller dans la plaine où étaient les ennemis.

Lorsque les Siamois eurent passé cette haie et qu'ils furent dans la plaine, ils commencèrent à faire feu sur les ennemis. Deux Macassars moururent, après avoir tué un Siamois, et les autres se retirèrent derrières des bambous. Dans cette retraite, comme une femme embarrassait son mari, elle en fut tuée d'un coup de kriss. En se retirant ainsi, ils se partagèrent à droite et à gauche pour venir ensuite envelopper les Siamois, et pour s'animer davantage, ils prirent leur opium, qui est une espèce de gomme brune qui les rend dans le même instant comme enragés et leur ôte toute autre pensée, et tout autre désir que de tuer et d'être tués, et c'est ce qu'ils appellent faire amok dans leur langage. Aussitôt qu'ils eurent pris leur breuvage, ils se jetèrent tête baissée sur les Siamois.

Le ministre se préparait pour les combattre, quoiqu'ils fussent plus de soixante, quand on en vit tout d'un coup trente ou quarante autres qui coupaient des deux côtés, pour prendre en queue les Siamois. Ce mouvement nous obligea de faire une retraite fort précipitée et à nous jeter dans l'eau pour regagner les balons qui poussaient déjà au large. De douze personnes de la suite de M. Constance descendus à terre, il y en eut cinq de tués, savoir le sieur Yjoudal, capitaine de vaisseau du roi d'Angleterre, percé de cinq coups et mort sur la place, le sieur de Rouan, marchand français blessé au côté et au visage et mort dans l'eau en se rembarquant, le sieur Milon, commis français blessé aux reins, aussi mort dans l'eau ; deux autres Français, l'un trompette du roi de Siam (3), et l'autre maréchal percés de dix ou douze coups chacun, et morts sur la place. Cet échec n'étonna point le ministre. Il mit une seconde fois pied à terre, suivi de plusieurs Français, tant du balon que de la chaloupe, qui venait d'arriver, et de plusieurs Anglais qui y étaient accourus. Il y eut plusieurs Macassars de tués dans cette seconde descente, et quoiqu'ils résistassent encore avec opiniâtreté, ils ne nous tuèrent et ne nous blessèrent pas même personne (4).

Le ministre, voyant qu'il n'y avait point de moyen de vaincre ces gens-là qu'avec une force majeure, détacha quatre cents hommes commandés par Okphra Jumbarat (5) pour aller au-dessus de ce lieu-là les combattre, s'ils voulaient passer, et en même temps descendit auprès du ruisseau, prit trois mille hommes avec lui, entra dans la plaine inondée par cet endroit et marcha vers les ennemis, étant dans l'eau jusqu'à la ceinture. Tous les Français et les Anglais l'accompagnèrent. Quand nous fûmes dans la plaine, nous aperçûmes de loin les ennemis qui donnaient en désespérés sur les quatre cents hommes que l'on avait détachés vers le haut, lesquels soutinrent vigoureusement cette furie et les contraignirent de se retirer à l'abri des maisons et des bambous qui bordent cette petite rivière. Aussitôt M. Constance fit un détachement de huit cents hommes de mousqueterie, pour aller escarmoucher au travers des maisons et des bambous, en poussant toujours vers le haut de la rivière. Ces mousquetaires firent un feu continuel et ne lâchèrent jamais pied, quelque effort que ces furieux fissent contre eux. Ainsi, les Siamois qui avaient si mal fait leur devoir au commencement, firent des merveilles dans la suite. Quelque temps après, ce ministre fit avancer en croissant les deux mille deux cents hommes qui étaient demeurés avec lui dans la plaine pour se joindre aux quatre cents hommes d'en haut. Ils s'avancèrent jusqu'aux haies de bambous portant devant eux des petites claies fort claires, qu'ils appuyaient avec des pieux à mesure qu'ils marchaient vers l'ennemi, ce qui est bon pour arrêter la course de ces furieux quand ils font amok.

M. Constance avait aussi fait avancer tout le reste des balons armés pour côtoyer toujours les ennemis, afin de les empêcher de passer à la nage de l'autre côté de la petite rivière, de sorte que se voyant attaqués de tous côtés, ils commencèrent à prendre l'épouvante et à se séparer, pour tâcher de se sauver le mieux qu'ils pourraient. La plupart se retirèrent en désordre dans les maisons, deux dans l'une, trois dans l'autre. Quelques-uns se cachèrent dans les bambous, et vingt-deux se retirèrent dans une mosquée. On fit mettre le feu aux maisons où l'on croyait qu'il y en avait de cachés. La plupart attendaient que la maison fût à demi brûlée pour sortir, et ensuite sortaient faisant amok, c'est-à-dire se jetant dans le plus épais des troupes, la lance ou le sabre à la main, et se battant toujours jusqu'à ce qu'ils tombassent morts. Il n'y eut pas un de ceux qui s'étaient retirés dans les maisons et dans les bambous qui ne mourût de cette manière. Le prince même qui s'était caché derrière une maison, et qui était blessé d'un coup de mousquet à l'épaule gauche, voyant que l'on l'apercevait, sortit la lance à la main et courut droit à M. Constance, lequel lui présenta aussi sa lance ; ce que le prince voyant, s'arrêta et fit semblant de lui vouloir darder la sienne, en même temps il la jeta sur un capitaine anglais qui était un peu sur la gauche. Un Français qui était auprès de M. Constance lui tira un coup de mousqueton et le tua. Enfin, tous les Macassars furent tués ou pris. Les vingt-deux qui s'étaient retirés dans la mosquée se rendirent sans combattre. Il y en eut trente-trois autres de pris, qui étaient tous percés de coups. Un des fils du prince, âgé de douze ans ou environ, se vint rendre de lui-même. On lui fit voir le corps de son père qu'il reconnut, il dit qu'il était cause de la perte de sa nation, mais qu'il était pourtant bien fâché de le voir en cet état, blâmant fort ceux qui l'avaient tué. M. Constance ordonna à un chrétien de Constantinople, qui est au service du roi de Siam, de s'en charger, on l'a envoyé depuis en France avec un de ses frères (6).

On ne trouva que les corps de quarante-deux morts ; les autres étaient péris dans la rivière. La plupart avaient des corselets de plaques de fer appliquées les unes sur les autres par les extrémités, et comme par degrés, ce qui leur donnait une fort grande facilité pour se remuer dedans. Aucun d'eux n'avait d'armes à feu, aussi ne s'en savent-ils pas bien servir. Ce qui les rend si redoutables dans tout l'Orient, c'est cette fureur que l'opium leur inspire en un instant, qui les rend fort légers et insensibles aux coups, et de plus cette adresse merveilleuse qu'ils ont à jeter les lances et les sagaies, comme aussi à se servir du sabre et du kriss. Cette dernière arme est la plus dangereuse de toutes celles dont ils se servent. La plupart de ces kriss sont d'un acier empoisonné, de sorte qu'il n'y a point de remède, lorsque l'on en est blessé, outre qu'ils donnent de si grands coups avec ces armes qu'ils ouvrent un homme en deux et n'en frappent presque jamais qu'ils ne tuent sur la place. Il y en avait aussi qui avaient de longues sarbacanes avec lesquelles ils soufflaient des arêtes de poisson empoisonnées, fichées dans de petits morceaux de bois. Quelques Siamois en furent blessés, et moururent trois heures après. On trouva plusieurs billets et caractères sur ceux qui étaient morts, cela contribuait peut-être encore à les rendre plus hardis.

Il n'y eut que dix Siamois de tués en toute cette expédition et de blessés que ceux que les arêtes jetées par les sarbacanes frappèrent, et qui moururent peu de temps après, comme je viens de dire, de sorte que les Siamois ne perdirent que dix-sept hommes dans l'action, en comptant les sept Européens. Ce combat dura depuis quatre heures et demie du matin jusqu'à quatre heures du soir. Tous les mandarins firent parfaitement bien leur devoir, allant partout le sabre à la main dans les endroits les plus périlleux, et faisant exécuter avec une promptitude merveilleuse tous les ordres du ministre. Enfin, tout étant achevé, M. Constance donna ordre que l'on coupât toutes les têtes de ceux qui étaient morts, et que l'on les exposât dans leur camp. Il partit ensuite de là pour aller rendre compte au roi de ce qui s'était passé. Sa Majesté lui témoigna être entièrement satisfaite de sa conduite, lui faisant néanmoins une douce réprimande de s'être tant exposé au péril, et lui donnant ordre de remercier de sa part les Français et les Anglais, qui l'avaient partagé avec lui.

J'ajouterai à cette relation, pour montrer la constance des Macassars, ce qu'écrit le père de Fontenay du châtiment qu'on fit à quatre d'entre eux, qui avaient été soldats du roi, et qui avaient abandonné son service le jour même que la conjuration éclata, ce qui fit que le roi voulut qu'on en fît un châtiment plus exemplaire. Je m'intéressai, dit ce père, pour faire différer le supplice de ces malheureux, pour voir si je ne pourrais point leur inspirer de se faire chrétiens, m'imaginant que des gens qui avaient déjà beaucoup souffert s'appliqueraient plus aisément à écouter une doctrine qui apprend le moyen d'être toujours heureux. Car on leur avait donné la question d'une manière terrible, en les rouant de coups de bâton, en leur enfonçant des chevilles dans les ongles, en leur écrasant tous les doigts, en leur appliquant du feu aux bras, en leur pressant les tempes entre deux ais. M. le Clerc, qui sait leur langue, fit tout ce qu'il put pour les gagner à Jésus-Christ, mais ce fut inutilement. Ainsi, nous fûmes obligés enfin de les abandonner à la justice. Ils furent attachés à terre pieds et mains liés, et le corps nu, autant que la pudeur dont ces peuples sont fort soigneux le pouvait permettre, et après les avoir mis en cet état, on leur lâcha un tigre, qui ne leur fit autre chose que de les sentir tous quatre les uns après les autres, après quoi ayant considéré l'enceinte, qui était haute d'environ quinze pieds, il fit de grands efforts pour sauter par-dessus et se sauver. Il était midi qu'il n'avait point encore touché aux criminels, quoiqu'ils eussent été exposés à sept heures du matin. De quoi les exécuteurs de la justice s'impatientant, firent retirer le tigre pour attacher ces misérables tout debout à de gros pieux. Cette posture parut plus propre à irriter la colère du tigre, qui en tua trois avant la nuit, et la nuit même le quatrième. Les exécuteurs tenaient ce cruel animal par deux chaînes passées des deux côtés de l'enceinte, et le tiraient malgré qu'il en eût sur les criminels. Ce qu'il y a d'admirable, c'est qu'on ne les entendit jamais ni se plaindre, ni seulement soupirer. L'un vit manger son pied par le tigre, sans seulement le retirer, l'autre sans faire un cri se sentit briser tous les os du bras. Un troisième souffrit qu'il léchât le sang qui coulait de son visage, sans détourner les yeux et sans branler. Un seul tourna autour de son poteau, pour éviter la vue et la rencontre de cet animal furieux ; mais il mourut enfin avec la même confiance que les autres.

Ce ne fut pas seulement à Siam que les Macassars se soulevèrent et voulurent changer le gouvernement. Batavia fut en grand danger d'être pillée par la perfidie de quelques troupes de cette nation, qui étaient au service de la Compagnie ; car les Hollandais ayant reconnu l'extrême valeur de ce peuple redouté dans toutes les Indes, en ont pris un grand nombre à leur service, soit pour se rendre encore plus formidables, soit pour épargner les frais qu'il faudrait faire pour entretenir des soldats européens, les Macassars ne leur cédant point en valeur et coûtant beaucoup moins. On peut dire même qu'ils sont d'un plus grand service, parce qu'ils sont plus faits aux chaleurs et aux inondations de ces climats, qu'ils sont accoutumés à marcher pieds et têtes nus, au soleil et à la pluie, dans les bois et dans les marais ; et quoiqu'ils ne vivent que d'un peu de riz et d'eau, ils ne laissent pas d'être robustes et de vivre longtemps. Au lieu que les Européens ne peuvent souvent résister aux incommodités des saisons et aux chaleurs de ce pays, qu'ils s'accoutumes difficilement à la vie frugale qu'il y faut mener, d'où vient qu'ils succombent aux travaux, ou en y périssant tout à fait, ou en y devenant inutiles.

Il est vrai que les Hollandais ne permettent pas même aux soldats européens de porter aucune sorte de chaussure, afin de les accoutumer à aller dans les marécages et sur les sables brûlants, où les souliers étant en moins de rien usés mettraient les soldats en danger de demeurer souvent en chemin, s'ils ne s'accoutumaient à marcher nu-pieds et s'ils ne s'endurcissaient à cela. Mais après tout, il leur a paru plus commode de prendre des hommes tout accoutumés et tout endurcis à cette fatigue, puisqu'ils en trouvaient de si bons dans la nation des Macassars, et c'est ce qui obligea la Compagnie à leur offrir de les incorporer dans ses troupes et à leur y faire un bon parti. Les services qu'elle en reçut dans la suite la porta à en augmenter le nombre et à se confier beaucoup en eux ; mais enfin ces peuples naturellement inquiets et remuants, soit que quelques-uns de leur nation eussent été maltraités par les Hollandais qui les tenaient dans une sévère discipline, et ne leur pardonnaient rien, soit qu'ils commençassent à mépriser des gens auxquels ils se croyaient nécessaires, soit enfin qu'ils y fussent poussés par les habitants de l'île de Java qui haïssent la nation hollandaise, y firent entre eux une conspiration pour se rendre maîtres de Batavia, piller la ville et massacrer tous les Européens qu'ils y trouveraient. Ces conjurés étaient fort braves, mais ils furent fort imprudents, car ils prirent si mal leurs mesures qu'ils furent incontinent découverts. Je n'ai pu savoir par quel moyen les Hollandais avaient fait cette découverte, parce que ceux qui m'ont raconté ce que j'écris ici n'étant pas gens qui entrassent dans le Conseil, je n'en pus tirer que des conjectures incertaines, et sur lesquelles je ne puis faire de fond. Ce qui est de sûr, c'est que le général ayant éventé cette trahison, en fit rechercher les auteurs, et mettre en prison vingt des plus coupables. Les autres ayant pris l'épouvante et se voyant trahis ou découverts, prirent la fuite et se retirèrent la plupart chez un prince puissant de l'île de Java qu'on appelle ordinairement l'empereur de Mataran, ou simplement le Mataran (7). Les prisonniers étant convaincus, on en fit écarteler quatre ou cinq des principaux, et des plus coupables, et on laissa les autres en prison, pour apprendre d'eux leurs complices. Quand nous arrivâmes à Batavia, on travaillait encore à cette perquisition, et l'on conduisait presque tous les jours au supplice quelqu'un de ceux que l'on convainquait, de sorte qu'en divers endroits de la ville, surtout aux quartiers les plus fréquentés et aux principales portes, on voyait des échafauds, des gibets et des membres à demi pourris.

Ceux qui se sauvèrent chez le Mataran se réunirent au nombre de deux ou trois cents et allèrent demander à ce prince sa protection contre les Hollandais. Quelque inclination qu'eût ce roi de se déclarer pour les fugitifs, il ne l'osa faire ouvertement, mais aussi il ne voulait point qu'on les chassât de ses États, ce que le général de Batavia ayant appris, il lui envoya un ambassadeur pour le prier de lui remettre ces révoltés entre les mains et lui représenter qu'il lui serait honteux de leur donner retraite. Le Mataran fut embarrassé de cette ambassade d'une puissance qu'il n'aimait pas, mais qu'il redoutait. Il se tira néanmoins de ce mauvais pas en habile homme, répondant à l'ambassadeur qu'à la vérité il avait reçu quelques Macassars réfugiés sur ses terres, à la prière de ceux de cette nation qui étaient à son service, qu'il leur avait même promis de ne les point livrer à leurs ennemis, mais qu'aussi il n'empêchait pas leurs ennemis de les poursuivre ni d'en tirer toute la vengeance qu'ils pourraient en les poursuivant dans les bois et dans les campagnes de son royaume, où ces misérables s'étaient retirés, n'ayant point trouvé d'entrée dans les villes qu'il leur avait fait fermer. Le Conseil de Batavia ayant reçu la réponse du Mataran, jugea qu'il fallait se servir du peu de bonne volonté qu'il leur témoignait pour faire un exemple de sévérité sur les Macassars rebelles et pour montrer à toutes les nations qu'ils ne laissent pas de tels crimes impunis. Ce dessein pris, on leva à Batavia une petite armée composée d'environ 1 hommes, partie Javans, partie Malais, auxquels on joignit près de deux cents Européens, qui était un nombre capable non seulement d'exterminer les Macassars, mais d'étonner même le Mataran, un tel nombre d'Européens, quoique petit à notre égard, paraissant toujours formidable aux puissances de l'Inde.

Cette armée partit de Batavia avec un grand bruit et un grand appareil, et laissa tout le monde dans la curiosité d'apprendre le succès de l'entreprise. Il en vint bientôt des nouvelles, mais elles furent d'abord si secrètes qu'on n'en fit part qu'à ceux du Conseil et aux principaux de la nation, ce qui fit croire qu'elles étaient mauvaises. En effet, elles l'étaient, les Macassars ayant pris des mesures pour se bien défendre et ayant eu en plusieurs rencontres de l'avantage. Voici comment la chose se passa. Ces rebelles se voyant exclus de toutes les villes du Mataran, et apprenant qu'il marchait contre eux une grosse armée de leurs ennemis, firent leurs derniers efforts pour se soutenir dans cette extrémité décisive de leur fortune et de leur vie. Ils se retirèrent dans les bois le plus avant qu'ils purent, et s'y fortifièrent. Ils attirèrent à leur parti une centaine de Balinais, quelques Malais et d'autres Macassars répandus en divers endroits du royaume de Mataran. De sorte qu'après cette jonction, ils se trouvèrent bien environ cinq cents hommes résolus de périr ou de vaincre.

Ceux qui parurent les plus braves furent les Balinais. Ces peuples sortent de certaines îles un peu plus méridionales que celles de Java. Ils ne sont pas en si grand nombre que les Macassars, mais ils les égalent en force de corps et en férocité, et comme ils n'ont pas tant eu de commerce qu'eux avec les Européens, ils sont encore plus barbares et plus cruels. On peut cependant dire que dans leur courage il y a beaucoup plus de raison que dans celui des Macassars, car ils n'ont point recours à l'opium comme eux pour se rendre intrépides par une espèce d'ivresse, et insensibles aux coups de leurs ennemis. Ils considèrent au contraire le péril, et ce n'est que quand ils ont reconnu qu'il est extrême qu'ils prennent aussi les résolutions extrêmes de vaincre ou de périr. Alors ils s'animent les uns les autres, et se dévouent à la mort, se jurant mutuellement de ne se point survivre qu'après la défaite de leurs ennemis. Ils ont une marque de ce dévouement qui est une espèce de linge blanc dont ils s'enveloppent la tête en forme de turban, et quiconque l'a pris une fois ne peut plus paraître parmi ceux de sa nation, à moins que d'y vouloir passer pour un infâme, s'il ne revient victorieux du combat.

Ceux de ce peuple qui s'étaient joints aux Macassars fugitifs de Batavia eurent occasion dans cette guerre de prendre une résolution pareille, car les Hollandais les ayant cherchés et trouvés enfin dans leur fort, les investirent et les pressèrent de si près qu'ils les désespèrent enfin, et ce fut de désespoir que les assiégés, prenant de nouvelles forces, remportèrent la victoire sur leurs ennemis au moment qu'on les croyait perdus. Car une nuit que les Hollandais avait choisie pour donner un assaut général par un endroit où la palissade était mauvaise, les assiégés qui s'en doutèrent et qui se voyaient réduits à l'extrémité, se résolurent de faire aussi une sortie générale par ce même endroit. Cette résolution prise, ils s'assemblèrent, et s'exhortèrent mutuellement à ne se point survivre les uns aux autres s'ils n'étaient vainqueurs de leurs ennemis. Les Balinais prirent leurs coiffures blanches, les Macassars et les Malais avalèrent leur opium, et sortant tous ensemble par l'endroit désigné de la palissade, sur les trois heures après minuit, quoiqu'ils trouvassent les assiégeants en bataille et tout prêts à leur donner l'assaut, ils se jetèrent sur eux avec tant de furie qu'ils percèrent leurs bataillons, après quoi revenant sur leurs pas, tuant et massacrant tout ce qui s'opposait à eux, ils mirent l'armée batavienne dans un tel désordre que les Indiens lâchèrent pied, et s'enfuirent incontinent après. Les Européens combattirent avec la dernière vigueur, mais ils furent enfin obligés de plier et de prendre la fuite comme les autres, plus de quatre-vingts d'entre eux étant demeurés sur la place.

Tel fut le succès de cette malheureuse entreprise, et telles les nouvelles que nous apprîmes pendant notre séjour à Batavia, où nous aurions demeuré plus longtemps si les mesures incommodes que les Hollandais nous obligeaient de garder avec eux ne nous eussent fait souhaiter d'en sortir au plus tôt, et de délivrer nos hôtes des ombrages fâcheux que nous leur donnions. Nous partîmes le 7 septembre, sans avoir appris aucune nouvelle de la Normande, depuis le temps que nous nous en étions séparés. Ce qui nous inquiétait beaucoup, quoique nous ne nous arrêtassions pas aux bruits qui couraient dans la ville qu'un navire français avait échoué depuis peu à la pointe la plus méridionale de l'île de Java, que personne n'était échappé de ce naufrage, et que les sauvages avaient pillé tout ce que la mer en avait jeté sur leurs côtés, car ces bruits ne commencèrent à courir que lorsque nous eûmes dit que nous attendions un cinquième vaisseau de notre escadre qui s'était séparé de nous. Un jour, quelques-uns des vaisseaux qui étaient à la rade de Batavia crurent y voir venir cette flûte, parce qu'ils aperçurent un assez grand bâtiment qui s'en approchait, mais on connut bientôt qu'on s'était trompé. Ainsi nous fûmes obligés de partir pour Siam dans cette inquiétude.

La navigation de Batavia à Siam est non seulement fort dangereuse, mais elle est même fort pénible. Il y a une infinité d'îles, de rochers, et de bas-fonds semés en divers endroits de ces mers, de sorte qu'on n'y peut voguer qu'à petites voiles, et toujours la sonde à la main. Il y a pourtant une chose commode, qui est que les vents n'y sont pas violents et que les fonds sont de bonne tenue ; mais aussi, il y a des courants fort grands, fort fréquents et fort inconstants, touchant lesquels l'expérience ne peut apprendre autre chose aux pilotes, sinon que dans tout ce trajet de mer, ils doivent être continuellement sur leurs gardes pour mouiller toutes les fois que le vent devient un peu contraire, ou bien qu'il n'est pas assez fort pour surmonter les courants ou pour lever l'ancre quand le vent devient tant soit peu favorable ; parce qu'il faut profiter du temps, travail fatigant pour les équipages, mais nécessaire et indispensable.

Le passage le plus fâcheux et le plus à craindre sur cette route est le détroit de Bangka, formé par une île de ce nom qu'on laisse à la droite et par celle de Sumatra qu'on laisse à la gauche. J'ai raconté dans mon premier voyage comment un pilote hollandais que nous avions nous fit échouer en allant et en revenant, et comment nous pensâmes y demeurer au retour, notre navire ayant touché sur l'ancre que ce pilote venait de jeter, mais que le poids du navire même l'ayant fait entrer dans le fond, qui n'était que de vase molle, nous tira d'affaire en sept ou huit heures qu'il nous en coûta pour nous mettre à flot. Dans ce second voyage, nos pilotes français firent voir leur habileté et montrèrent qu'ils n'ont point besoin de secours de ceux des autres nations pour faire une bonne navigation, car ils prirent si bien leurs mesures que le 10 du mois, nous passâmes l'endroit le plus fâcheux de ce détroit sans aucun accident. Il est vrai que durant cinq ou six lieues ceux de l'Oiseau qui nous suivaient d'assez près connaissaient la trace de notre navire par la vase qu'il faisait lever en passant. Une fois même, en sondant, nous ne trouvâmes que trois brasses d'eau, quoique le navire gouvernât et fît sa route, mais ce n'était qu'un tas de vase qui s'était ramassé en cet endroit, puisque la Loire qui passait alors à une portée de pistolet de nous, trouvait partout six ou sept brasses d'eau, et qu'ayant avancé de la longueur du navire, nous trouvâmes avec la sonde cette même profondeur.

Le 15, étant hors de ce fâcheux détroit, MM. les envoyés vinrent à notre bord avec M. Duquesne pour tenir conseil. On délibéra s'il ne serait point expédient de détacher l'Oiseau pour aller en diligence à Siam faire préparer des rafraîchissements pour l'escadre et des logements pour les malades, qui étaient en grand nombre, surtout dans les flûtes, parce que les difficultés que les Hollandais de Batavia nous avaient faites, avaient été cause qu'on n'avait mis à terre que ceux de l'Oiseau. Ces messieurs jugèrent bien que puisque M. de Rosalie (8) ne pouvait pas quitter les ambassadeurs siamois, je devais m'embarquer dans l'Oiseau pour aller devant le reste de l'escadre à Siam solliciter toutes les choses dont nous avions besoin (9).

Dès que je fus embarqué dans ce vaisseau, M. Duquesne commença à forcer de voiles pour faire diligence, mais le vent était si faible que nous vîmes les deux jours suivants nos quatre vaisseaux à quatre ou cinq lieues de nous. La nuit suivante nous eûmes un temps si favorable que dès lors nous les perdîmes tout à fait de vue.

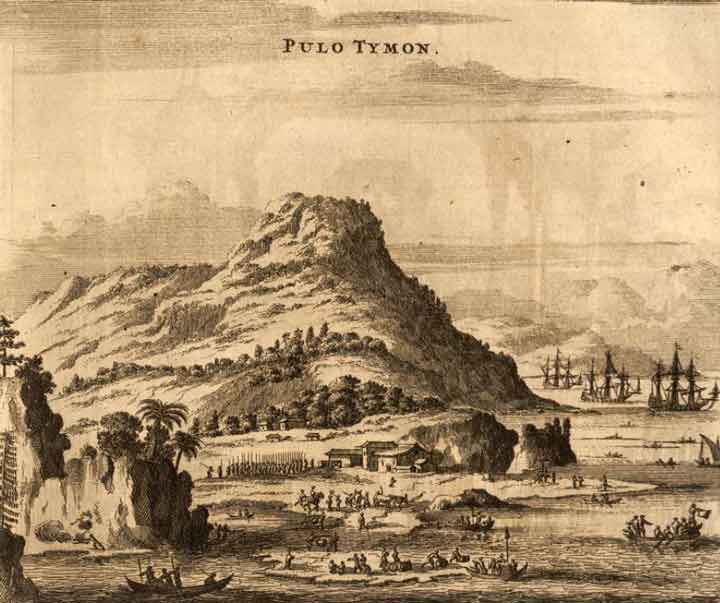

Quelques jours après cette séparation, nous arrivâmes sur le tard à quatre lieues de Poul-Timon (10), qui est une des îles malaises fort considérable. M. Duquesne appréhendant de manquer d'eau résolut d'envoyer sa chaloupe pour y en faire quelques tonneaux. Nous n'avions personne dans le bord qui pût reconnaître le mouillage, nul de nos pilotes n'y ayant mouillé. J'entrai dans la chaloupe qui partit le lendemain de fort grand matin avec M. de Tivas, enseigne de vaisseau, qui la commandait. Nous côtoyâmes longtemps les rivages de l'île, jusqu'à ce que nous trouvâmes une petite rivière fort claire qui se jetait dans la mer. On mit pied à terre en cet endroit, et nous ne vîmes que quelques cabanes de sauvages à demi ruinées, et les terres des environs incultes et pleines de bois fort épais avec quelques bananiers répandus par-ci par-là dans la forêt. Deux Malais qui étaient à terre et qui nous avaient aperçus venir droit à eux, s'étaient rembarqués en nous voyant et gagnaient en côtoyant le rivage une assez grande anse qui paraissait devant nous. Ce qui nous fit juger que c'était le véritable mouillage où nous pourrions faire de l'eau et trouver des rafraîchissements. En effet, les deux Malais, qui fuyaient auparavant de toutes leurs forces, voyant qu'on ne les poursuivait pas et que nous les appelions même du rivage, revinrent sur leurs pas nous trouver et nous firent entendre qu'il fallait aller plus loin vers le nord, pour trouver l'habitation des Malais où il nous dit qu'un vaisseau hollandais était mouillé. Nous lui fîmes signe d'aller devant, et que nous voulions le suivre. Pour l'encourager à se hâter, nous lui avions donné un petit couteau dont il fit un grand cas. À peine eûmes-nous fait un bon quart de lieue que M. Duquesne, fâché de perdre un vent aussi favorable qu'il était alors, et voyant la chaloupe qui montait plus haut, lui fit signal d'un coup de canon de revenir à bord. Nous voyions déjà le navire hollandais dans la rade et quelques cases des plus exposées, lorsqu'on nous fit le commandement de retourner ; il fallut cependant obéir. En revenant, nous rencontrâmes le canot du vaisseau hollandais, avec cinq personnes de la même nation, qui venaient nous reconnaître. Ils nous dirent qu'ils étaient à Poul-Timon pour y traiter avec les Malais et qu'ils attendaient un vaisseau de guerre pour aller réduire certains rebelles des îles voisines.

M. de Vaudricourt fut plus heureux que nous dans cette île. Le Dromadaire avait très peu d'eau avec un fort nombreux équipage. Il n'avait pas eu le temps d'en faire à Batavia pour achever le voyage. Cette nécessité obligea le commandant de l'escadre d'aller faire aiguade (11) à Poul-Timon, où il espérait trouver beaucoup de rafraîchissements, et à bon prix. Les officiers qui y furent avec les chaloupes m'ont assuré que l'eau était excellente et très facile à faire, et il est vrai que je n'en ai jamais bu de meilleur goût ni plus belle. M. de Vaudricourt en prit et la conserva jusqu'auprès de Brest aussi bonne et aussi saine que la plus fraîche qu'on puise dans nos meilleures fontaines. Pour les vivres, ils étaient d'une cherté extraordinaire, on en trouva très peu. Je crois que les Hollandais les avaient enlevés, parce que j'ai lu dans les routiers et dans les journaux particuliers qu'on trouvait de très bons vivres en abondance et à très bon marché à Poul-Timon. Nous fîmes un fort grand chemin cette journée-là. Sur le tard nous fûmes accueillis d'un violent coup de vent qui mit notre chaloupe et ceux qui étaient dedans à deux doigts de périr.

Ces bouffées de vent viennent tout à coup, et surprennent ceux qui se tiennent peu sur leurs gardes. Quand ce tourbillon passa, les matelots de la chaloupe s'étaient approchés du vaisseau pour y vendre des vivres, le vent se leva subtilement et fit que le navire qui était auparavant en calme se mit en route. La chaloupe ne fut pas sitôt parée, de sorte que les amarres ou cordages qui la tenaient attachée s'embarrassèrent avec son grand mât, et l'obligèrent à voguer à reculons, c'est-à-dire que la poupe marchait la première, ce qui pensa la faire submerger à cause de la rapidité du vaisseau qui volait. Il n'y eut que l'habileté des officiers et l'adresse des matelots qui purent tirer ces pauvres gens de l'extrême péril où ils se trouvèrent.

Après avoir passé l'embouchure du détroit de Malacca, nous côtoyâmes toujours les terres à deux, trois ou quatre lieues du rivage, la sonde à la main. Il faut prendre toutes ces précautions, c'est-à-dire ne perdre jamais les terres de vue, et ne s'en éloigner jamais jusqu'à ce qu'on puisse mouiller par les vingt ou vingt-cinq brasses d'eau pour le plus, et ordinairement par les huit, dix, douze ou quatorze parce que le vent vient ordinairement de la terre, et que les courants portent au large, et qu'ainsi, si l'on s'écartait trop loin des bords, on se mettrait sous le vent, et ce ne serait que très difficilement et avec bien des risques qu'on pourrait gagner la rade de Siam, si on était tombé à ChantabonChantaburi (จันทบุรี), sur la côte est du golfe de Siam. , ou sur les côtes de Cambodge, comme l'éprouva la Normande, qui n'arriva que deux mois après nous, quoique nous ne fussions partis de Batavia que huit jours avant elle.

, ou sur les côtes de Cambodge, comme l'éprouva la Normande, qui n'arriva que deux mois après nous, quoique nous ne fussions partis de Batavia que huit jours avant elle.

Le 21 septembre, nous reconnûmes la pointe de Patavy (12) à quatre ou cinq lieues de nous. C'est un royaume particulier qui relève du roi de Siam. Sur le midi, nous découvrîmes un petit bâtiment qui allait à terre. M. Duquesne, dans l'incertitude si c'était un vaisseau européen ou indien, et voulant prendre langue du pays, y envoya sa chaloupe pour le reconnaître. J'entrai dedans avec un mandarin qui entendait un peu la langue Malaise, et quelques efforts que ce petit vaisseau fît pour gagner le rivage, nous l'atteignîmes avant qu'il pût être à terre. C'était une barque de Malais qui allaient en course, autant que je le pus juger par leur équipage. Il y avait 14 ou 15 hommes fort bien faits avec quatre petites pièces de fonte de 2 livres de balle, et fort courtes. Nous entrâmes dedans, mais nous n'y trouvâmes que du riz et des cocos. Le capitaine, qui paraissait fort vieux et qui avait longtemps demeuré à Siam, parla quelque temps au mandarin, sans lui apprendre rien de nouveau. Il lui donna du bétel, et nous nous retirâmes à bord. Sur le soir un petit vent s'étant levé, nous fîmes notre route, et nous vînmes enfin mouiller le 27 du mois de septembre à la rade de Siam.

Fin du troisième livre.

NOTES

1 - Il s'agissait d'Henry Udall, capitaine du Herbert, qui était arrivé à la barre de Siam le 23 août 1686 avec une lettre du roi James II adressée à Phaulkon, pour le remercier des présents qu'il avait envoyé à la cour d'Angleterre en 1684-85. ⇑

2 - Le Journal de la Mission de Siam relate ainsi cet épisode : Dans ce temps-là, le capitaine de la loge française qui au bruit des pierriers et des mousquets était monté dans son bateau avec plusieurs Français, dans de la loge que du navire le Saint-Louis, arriva au lieu olù était M. Constance. Le voyant à terre, tous l'allèrent joindre sans hésiter. Ils furent sur le point d'être entourés d'une trentaine de Macassars, qui venaient par devant, et de plusieurs autres qui venaient par les côtés. Voyant que les Macassars arrivaient sur eux de tous les côtés, ils tâchèrent de regagner leur balon. Il y eut deux Français qui voulant tenir ferme, après avoir tué plusieurs Macassars, furent eux-mêmes tués de plusieurs coups de kriss et de lance. Deux autres Français, en voulant regagner leur balon, se noyèrent. Il y eut aussi deux Anglais qui y moururent. Le capitaine de la loge française était entre deux eaux, et un Macassar lui mesurait un terrible coup de lance, lorsque M. de Beaumont, capitaine du Saint-Louis, tua ce Macassar d'un coup de mousquet et tendit promptement une rame au capitaine, et ainsi il lui sauva doublement la vie. On fit avancer des soldats siamois en quantité dans cet endroit où l'on serra de près les Macassars qui s'enfuirent dans une pagode voisine ; on les y força et enfin on acheva de les exterminer. (Launay, Histoire de la Mission de Siam, I, p. 195). ⇑

3 - Ce trompette était l'un des deux que Chaumont avait laissé au Siam, parmi d'autres Français venus avec l'ambassade : M. Constance m'ayant témoigné qu'il serait bien aise d'avoir deux de mes trompettes et mon tapissier, je les lui laissai de leur consentement : il leur a fait un bon parti. Mon maître d'hôtel me demanda d'y rester pour négocier quelque argent qu'il avait. Un de mes laquais est demeuré avec le chef de la Compagnie française, et un autre à qui la dévotion a fait prendre parti de rester au séminaire de Siam pour être missionnaire. M. l'abbé de Choisy a aussi laissé deux de ses gens, l'un appelé Beauregard, qui était cadet dans le vaisseau. M. Constance a promis de faire quelque chose pour lui : je crois qu'il le mettra dans la marine. Il est bien demeuré douze ou quinze Français au service du roi et du ministre. (Relation de l'ambassade de M. le chevalier de Chaumont, 1686, pp. 219-220). ⇑

4 - Dans son Journal du voyage de Siam (Michel Jacq-Hergoualc'h, L'Harmattan, 1992, p. 56), Céberet rapporte le témoignage de Véret qui confirme les propos du père Tachard : Ledit Véret nous fit un récit en détail de la défaite des Macassars et nous dit, entre autres particularités, que le sieur Constance s'étant avancé vers les ennemis, neuf Français l'accompagnèrent et un capitaine anglais, sans que personne des autres nations voulût le suivre, et que dans cette occasion quatre Français et le capitaine anglais avaient été tués sur place, parmi lesquels était un marchand français nommé de Rouen, que le sieur Constance venait de tenir quatre mois publiquement à la cangue (qui est une espèce de carcan) pour des prétentions litigieuses. ⇑

5 - Peut-être Okya Yomarat (ออกญายมราช). Mgr Pallegoix (Description du royaume thaï ou Siam, I, p. 291) le présente comme grand chef des satellites, c'est-à-dire de la police et des forces de l'ordre, une sorte de ministre de l'Intérieur. ⇑

6 - Ces deux enfants furent effectivement amenés en France où ils furent baptisés le 7 février 1688. Le Mercure Galant de mars 1688 (pp.239 et suiv.) se fit l'écho de cette cérémonie : Je vous ai appris il y a quelques mois l'arrivée de deux princes de Macassar en France, et je vous fis un détail de ce qui avait obligé le roi de Siam, chez qui ils étaient, à les envoyer en cette cour. L'aîné, qui est âgé de quinze ans, s'appelle Daën Bourou, et l'autre, qui n'en a que treize, s'appelle Daën Troulolo. Ils sont mahométans et fils de Daën Maallé, frère du feu roi de Macassar. Ce prince dès son plus jeune âge eut part au gouvernement de l'État, et soit que son humeur guerrière et entreprenante fît appréhender au roi son frère qu'il ne cherchât à le mettre hors du trône, soit qu'il prêtât trop facilement l'oreille aux rapports de ceux que des intérêts particuliers portaient à vouloir sa perte, il commença à le regarder comme ennemi, et prit le dessein de s'en défaire. Ce complot ne put être si secret que Daen Maallé n'en fût averti. La conspiration étant sur le point d'être exécutée, ce malheureux prince fut obligé d'user d'adresse et de diligence pour sauver sa vie. Comme la ville de Macassar n'est pas fort éloignée de la mer, il fit équiper une grande chaloupe et sortit le soir du palais chargé d'or et de ce qu'il trouva de plus précieux. Il était seulement accompagné de deux de ses plus fidèles serviteurs, dont l'un portait son sabre et l'autre son bouclier. Il s'embarqua la nuit et se rendit en peu d'heures à l'île de Java, auprès d'un petit prince souverain, son allié. Il en fut reçu très favorablement, y demeura environ trois ans, et même s'y maria. Il prit pour femme Anec Sapiha, fille d'un des principaux seigneurs de l'île, qui était mahométan comme lui, et c'est d'elle qu'il a eu les deux jeunes princes dont je vous ai parlé. La nouvelle de sa fuite hors de son pays étant venue jusqu'au roi de Siam, parce que les canots de ce prince allaient trafiquer souvent à Java, il n'eut pas été plutôt informé de la valeur et des autres grandes qualités de Daën Maallé, qu'il voulut l'attirer dans ses États. Il lui envoya un de ses meilleurs canots, et lui écrivit d'une manière fort obligeante, que ce prince accepte l'offre qui lui était faite. Il arriva en quinze ou vingt jours à Siam, où le roi le reçut avec toute l'amitié et toute l'estime qu'il pouvait attendre. Il lui donna le titre de Doia Pacdy, ou Grand trésorier de la couronne, et une pension considérable avec un village et ses dépendances. Il y a vécu environ vingt ans avec honneur, aimé du roi, et fort estimé du peuple. Mais ayant enfin oublié ce qu'il devait à son bienfaiteur, le zèle de la religion mahométane le fit conspirer contre le roi de Siam et il fut tué dans cette conspiration dont je vous ai donné le détail dans ma lettre d'octobre dernier. Daën Bourou et Daën Troulolo, ses fils, étant arrivés en France, Sa Majesté qui connaît le talent et le zèle qu'ont les jésuites pour l'instruction de la jeunesse, tant pour ce qui regarde le culte de Dieu que pour les Lettres, les mit pensionnaires chez eux afin qu'ils eussent soin de leur éducation, et ils y ont si bien réussi, surtout à l'égard de la religion catholique, que leur en ayant enseigné les vérités, ils les ont mis en état de recevoir le baptême. La cérémonie s'en fit le 7 de ce mois dans l'église de leur maison professe, par Mgr l'évêque du Mans, premier aumônier de Monsieur, en présence de M. Hameau, curé de Saint-Paul, qui était en surplis en étole. Un fort grand nombre de jeunes gens de la première qualité, dont le Collège de Louis-le-Grand est rempli, et qui y sont en pension, les accompagnèrent. Le roi fut parrain de l'ainé de ces deux frères, et Mme la Dauphine en fut la marraine. Il fut nommé Louis par M. le marquis de la Salle pour le roi, et par Mme la marquise de Bellefond pour Mme la Dauphine ; et le cadet fut nommé Louis Dauphin par M. le comte de Matignon, au nom de Mgr le Dauphin, et par Mme la comtesse de Maré, au nom de Madame.

S'il faut en croire André-François Deslandes-Boureau, auteur d'une Histoire de M. Constance (Amsterdam, Paris, 1756) rédigée à partir des mémoires de François Martin et notes de son père, André Deslandes, directeur du comptoir de la Compagnie des Indes à Ayutthaya, le sort de ces deux princes exotiques ne fut guère brillant (pp.29-30) : Les jésuites, qui ne font jamais rien sans quelque motif d'intérêt, prirent soin des deux jeunes princes macassars dont le père avait été tué, et après les avoir les avoir baptisés [inexact, ils ne furent baptisés que plus tard en France], il les conduisit en France. Louis XIV les vit, et comme il aimait les choses d'éclat, il ordonna qu'ils fussent employés dans la marine. Le sort de l'aîné fut bien triste : il se tua lui-même à coups de couteau. Pour le second que j'ai connu à Brest, il avait la couleur, l'air et les manières d'un nègre grossier. Jamais les jésuites n'ont fait une plus mauvaise emplette que d'avoir amené en France ces princes macassars. Ils déshonoraient l'humanité. Je dirai en passant qu'on a souvent été trompé à Paris et à la cour par ces prétendus princes d'Asie et d'Afrique. On aurait dû rougir seulement de les présenter, à moins que ce ne fût comme des animaux extraordinaires. ⇑

7 - Le sultanat de Mataram était l'un des royaumes de l'île de Java.

Extension du sultanat de Mataram entre 1613 et 1645 (Wikipédia). ⇑

Extension du sultanat de Mataram entre 1613 et 1645 (Wikipédia). ⇑

8 - L'abbé de Lionne, qui parlait le siamois et servait d'interprète aux ambassadeurs, qu'il avait accompagnés pendant tout leur périple en France. ⇑

9 - Cette décision de partir en éclaireur semble avoir été motivée par l'attitude des ambassadeurs siamois, et notamment de Kosapan, qui, au fur et à mesure qu'il s'approchait du Siam, manifestait des réticences, craignait d'avoir trop promis, de s'être trop engagé en France et d'être désavoué à son retour par le roi Naraï. C'est ce qu'explique le père Tachard dans une Relation ou voyage du père Tachard à Siam conservée aux Archives Nationales sous la cote Colonies, CI 24, f° 172-211 : Je me confirmai dans la résolution que j'avais prise, dès le Cap, de faire diligence et d'arriver le premier à Siam avant que les ambassadeurs y missent le pied. Les raisons qui me portaient à prendre ce parti furent le peu de contentement et l'embarras que les ambassadeurs faisaient paraître de certaines propositions que Monsieur le marquis de Seignelay leur avait faites. Ils appréhendaient de s'être trop engagés ; ils craignaient encore que le roi de Siam ne fût pas content des ouvrages qu'ils avaient fait faire par son ordre à Paris. Ils me prièrent souvent de bien témoigner à M. Constance que si les choses n'avaient pas réussi, que ce n'était pas leur faute. Je tâchais de les rassurer le mieux que je pouvais, mais comme dans un entretien je leur remettais devant les yeux les bontés du roi pour eux et la distinction avec laquelle on les avait traités partout, leur disant que cela méritait bien que le roi leur maître distinguât aussi les Français dans son royaume, qu'à la vérité on avait offert Singor à la Compagnie française, mais qu'ils savaient assez que les ministres du roi, instruits de l'inutilité de cette place et de la grande dépense qu'il y faudrait faire, l'avaient absolument refusée, et qu'ainsi il fallait songer à satisfaire le roi en lui donnant une place à sa bienséance et qui fît voir à tout l'Orient la confiance que le roi de Siam prenait au roi son bon ami. Ils tombaient bien d'accord de tout ceci, mais quand je venais à leur dire que je ne voyais point d'autres postes que Bangkok qu'on pût confier aux troupes du roi, ils se récriaient toujours là-dessus, me remontrant que c'était la clé du royaume, que le roi de Siam en voulait faire une place d'importance et qu'ils ne croyaient pas qu'on pût faire ces propositions à Sa Majesté le roi leur maître. Toutes ces considérations m'obligèrent à déclarer ma pensée à MM. les envoyés qui furent de mon sentiment (f° 173v°).

Dans son Journal, Céberet confirme les doutes du père Tachard, mais s'attribue la décision de devancer l'escadre : Dans quelques conversations que j'avais eues avec le père Tachard pendant le voyage et au Cap de Bonne-Espérance, il me dit qu'il ne croyait pas que Opra Vissiti Sompton, premier ambassadeur du roi de Siam, [Kosapan] fût beaucoup porté pour l'établissement des Français au dit royaume, étant très attaché à sa religion, et qu'il était persuadé que ledit ambassadeur se tournerait à Siam suivant qu'il trouverait les affaires disposées, en sorte que s'il trouvait les affaires favorables pour les Français, il témoignerait de l'empressement pour les servir ; que si au contraire il arrivait le premier et qu'il trouvât quelques dispositions contraires, il suivrait son inclination qui ne nous était pas favorable. Cette raison et encore celle de gagner du temps qui nous était très nécessaire, me fit prendre la résolution de proposer au consentement de M. de La Loubère et M. de Vaudricourt, à Batavia, de détacher le vaisseau l'Oiseau comme étant meilleur voilier, et d'y embarquer le dit révérend père Tachard avec nous, afin d'aller les premiers pour prendre les devants et pour disposer toutes choses afin qu'à l'arrivée des autres vaisseaux, qui ne pouvait être que de quelques jours après l'Oiseau, les affaires se trouvassent en état de pouvoir débarquer les troupes à Siam, lesquelles avaient un extrême besoin de secours et de rafraîchissements. (Op. cit., p. 51). ⇑

10 - Pulau Tioman, une des minuscules îles qui émaillent la côte est de la Malaisie, avec Pulau Sibu, Pulau Tinggi, Pulau Tenggol, Pulau Redang… L’Oiseau longe au plus près la côte malaise, dans la crainte que les courants ne l’entraînent au large.

Pulau Tioman était une escale appréciée pour les navires qui y trouvait de l'eau douce et du bois en abondance. L'île était également réputée pour le bétel qui y poussait à foison.

Pulo Tymon (Pulau Tioman) - Gravure hollandaise.

Pulo Tymon (Pulau Tioman) - Gravure hollandaise.

Paulo Tymon (Pulau Tioman) - Gravure hollandaise (1665). ⇑

Paulo Tymon (Pulau Tioman) - Gravure hollandaise (1665). ⇑

11 - Aigade, s. f. [Egade, bref.] Provision d'eau douce pour les vaisseaux. Il ne se dit que dans ces phrases : faire aigade, lieu où il y a bonne aigade. Trévoux écrit aiguade, aiguayer, et il est plus conséquent que l'Acad. qui écrit le 1er avec un u, et l'autre sans u, quoique l'étymologie soit la même, et qu'il n' y ait pas de raison de la respecter pour l'un, et de la mépriser pour l'autre. (Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, 1787, I, p. 69). ⇑

12 - Sans doute Patani. Fondé au XVe siècle, Pattani était à l’époque un sultanat semi-autonome de langue malaise, tributaire du Siam. C’est aujourd’hui une ville de Thaïlande (ปัตตานี) à la population majoritairement musulmane. ⇑

5 avril 2019