Livre II - Début.

Voyage du cap de Bonne-Espérance à Banten.

omme nous mouillâmes la nuit, M. de Vaudricourt ne put envoyer personne à la forteresse, non seulement parce qu'il n'est pas permis de mettre pied à terre en arrivant la nuit en des rades étrangères (1), mais encore parce qu'on ne salue jamais qui que ce soit dans les vaisseaux dès que le soleil est couché. On attendit donc au lendemain matin que M. de Saint-Clair, capitaine de frégate légère, qui s'est acquitté si longtemps et avec tant d'approbation de l'emploi d'aide major dans le Ponant, fut député vers le gouverneur pour lui faire compliment de la part du commandant de l'escadre, et pour lui demander permission en même temps de prendre des rafraîchissements et de mettre les malades à terre.

Tandis que cet officier s'allait acquitter de sa négociation, M. de Joyeux, capitaine de la Loire (2), arriva à bord du Gaillard ; il nous avait quitté à la hauteur de Lisbonne, comme nous avons déjà dit, et il était arrivé au Cap trois jours avant nous, parce qu'outre que sa flûte allait fort bien à la voile, il n'avait point été obligé comme nous de perdre beaucoup de temps à attendre d'autres navires. Après que cet officier eut rendu compte au commandant de ce qui s'était passé dans son bord durant la navigation, il nous apprit à tous l'accueil favorable qu'il avait reçu du gouverneur, qui était ce même M. de Van der Stel (3) que nous avions vu le voyage précédent. Ainsi nous ne doutâmes plus que nous n'en reçussions encore cette fois les mêmes honnêtetés qu'il nous avait faites la première. On en fut bientôt assuré par le retour de M. de Saint-Clair, qui nous rapporta que le gouverneur avait fait paraître beaucoup de joie de notre arrivée et qu'il se ferait un fort grand plaisir de nous procurer tous les rafraîchissements dont nous aurions besoin ; seulement que sur l'article des malades, il priait M. de Vaudricourt de se mettre à sa place, et d'examiner s'il pouvait laisser venir à terre un si grand nombre d'étrangers, car il y en avait bien trois cents ; qu'ainsi il le conjurait de n'en envoyer que soixante d'abord, auxquels on en ferait succéder autant, quand ceux-là se seraient remis.

Ce procédé paru raisonnable et fort honnête à tout le monde. La nécessité néanmoins nous obligea de redoubler nos prières auprès du gouverneur, et de le conjurer de nouveau, après l'avoir assuré de la parfaite intelligence qui était entre la France et la Hollande (4), de ne laisser pas languir dans les vaisseaux un si grand nombre de Français qui n'y pouvaient demeurer plus longtemps sans être en danger de périr.

Quand j'étais parti du Cap la dernière fois pour revenir en France, j'avais assuré M. de van der Stel que je repasserais l'année suivante pour retourner aux Indes, et que j'amènerais bonne compagnie, sur quoi il m'avait fait beaucoup d'offres. Dans l'entretien qu'il eut avec M. de Saint-Clair, il se souvint de ses offres obligeantes et de la promesse que je lui avais faite, et ce capitaine m'assura qu'il s'était informé particulièrement de mes nouvelles. Je ne manquai pas de l'aller voir dès ce jour-là même avec un de nos pères. Après les premiers compliments, où il nous fit mille amitiés, ayant appris que j'avais amené quatorze jésuites mathématiciens avec les mêmes recommandations du roi que les six premiers, il nous dit que le pavillon où nous avions logé la première fois ne pouvait pas tenir commodément tant de personnes, qu'ainsi il nous offrait une grande maison qu'il avait à la campagne, à une lieue du Cap, avec un fort beau jardin où nous aurions toutes sortes de rafraîchissements pour nous remettre des fatigues passées, et un lieu propre à faire nos observations astronomiques. Nous le remerciâmes avec beaucoup de reconnaissance de son honnêteté et lui ayant témoigné que le peu de temps que nous avions à rester au Cap, et la communication continuelle que nous étions obligés d'avoir avec les Français, surtout avec les malades, ne nous permettait pas de nous loger si loin, et que puisqu'il nous l'avait offert si obligeamment, nous demeurerions encore cette fois dans l'ancien observatoire qu'il nous avait donné le voyage précédent. Comme nous n'y avons rien trouvé de changé, je n'ai rien à ajouter ici à la description que j'en ai faite (5).

M. de Vaudricourt et M. Desfarges m'avaient chargé fort particulièrement de faire tous mes efforts pour obtenir du gouverneur qu'il se relâchât sur le nombre des malades. Je l'en priai avec tant d'instances, en lui disant que nous autres jésuites lui servirions d'otages s'il craignait quelque accident, qu'il se rendit à mes remontrances et me pria d'aller dire à ces messieurs qu'ils pouvaient faire dès le lendemain matin mettre tous leurs malades à terre, leur offrant même ses chirurgiens pour en avoir soin avec les nôtres (6). Il me recommanda seulement de prier de sa part nos officiers de ne pas souffrir qu'aucun de leurs gens n'abusassent de son honnêteté. Étant de retour à bord, j'informai M. de Vaudricourt de la parole que m'avait donné le gouverneur, et je fis en même temps avertir les jésuites qui étaient dans les autres vaisseaux de la grâce qu'il nous avait faite, et que je serais bien aise qu'ils missent le lendemain tous pied à terre pour l'en aller remercier avec moi.

Ce fut une joie bien singulière pour nous, de nous trouver ainsi tous quinze réunis ensemble, et en bonne santé après une si rude traversée, car quoi qu'il y en eût quelques-uns d'incommodés, l'air de la terre et la bonne nourriture les remit bientôt. Le commandeur nous reçut avec de nouvelles marques de bonté, et nous offrit tout ce qui dépendait de lui. Nous n'eûmes pas besoin de nous servir de ses offres, parce que M. de La Loubère m'avait envoyé dire en débarquant qu'il ne souffrirait point que nous eussions d'autre table que la sienne pendant tout le séjour qu'on ferait au Cap. Il ne voulut pas même permettre que les malades logeassent ailleurs que chez lui, et il s'opiniâtra malgré toutes mes prières à céder sa propre chambre à un de nos pères qui était le plus incommodé. C'est ainsi que la providence divine fait trouver à ceux qui s'abandonnent à sa conduite dans les terres les plus éloignées, et parmi les nations les moins favorables, des commodités et des douceurs qu'ils ne trouveraient pas chez eux au milieu même de leurs frères.

M. Thévenot (7) nous avait recommandé dès le premier voyage de nous éclaircir d'une chose fort singulière, et qu'on lui avait néanmoins assuré être vraie, qui est qu'on trouverait sur la haute montagne de la Table des marques indubitables que la mer y avait autrefois passé. Le père Le Blanc et le père de Bèze eurent la curiosité de découvrir la vérité de cette remarque. On sera bien aise de l'apprendre par une lettre que ce dernier écrit à un de ses amis, dont voici les propres termes :

Nous voilà enfin arrivés au Cap, et nos malades sont déjà à terre. On ne peut pas voir un plus honnête homme qu'est le gouverneur de la forteresse ; tous nos officiers en sont charmés. Nous le devons être encore davantage, et ne jamais oublier la bonté qu'il nous témoigne. Je puis vous dire qu'il ne nous a jamais refusé aucune grâce, et je lui en ai demandé moi-même en particulier, qu'il m'a accordée avec une honnêteté dont je ne saurais assez me louer. Le père Tachard l'alla saluer, et je fus témoin des amitiés qu'il lui fit. Nous dînâmes chez lui ce jour-là, d'où nous allâmes loger dans un pavillon qui est au milieu du fameux jardin du Cap. Je ne vous en dirai rien, au moins très peu de chose de ce vaste pays, parce que vous en avez une grande description que nos pères ont donnée au public.

J'y ajouterai seulement que j'ai trouvé le pays plus beau qu'il ne nous y est représenté, et les Hottentots beaucoup plus hideux. Il serait difficile de vous exprimer jusqu'où cela va, cependant il ne s'est trouvé personne de nous qui n'ait souhaité d'être destiné à la conversion de ces pauvres peuples qu'on laisse dans la profonde ignorance du vrai dieu, dans laquelle ils sont nés. Ils vivent beaucoup plus en bêtes qu'en hommes, et je crois qu'il serait difficile de les bien convertir, mais avec la grâce on vient à bout de tout. Nous ne sommes pas inutiles ici. Pour moi, je me promène dans le dessein d'y chercher des plantes curieuses, ou d'y faire quelques autres remarques sur les simples. J'en ai trouvé en abondance et de fort beaux. Quoique nous soyons en hiver, le pays y est fleuri comme nos plus belles campagnes le sont au mois de mai. La saison ne nous paraît en rien incommode, et nous ne sentons pas le moindre froid.

Je fus, il y a quelques jours, sur une fameuse montagne dont vous avez vu la description dans le Voyage de Siam. C'est la montagne de la Table. Elle est à une lieue du Cap, mais sa hauteur fait qu'elle semble être au pied. On m'avait prié en France d'y chercher des plantes, et M. Thévenot dans les instructions qu'il nous avait données pour le Cap, marquait qu'on lui avait dit que la mer avait autrefois passé sur le haut de la Table, et qu'on y trouvait tout plein de coquillages. Vous pouvez croire s'il y a de l'apparence qu'une des plus hautes montagnes de l'Afrique ait été inondée depuis le déluge. Comme on souhait que quelqu'un y montât, et que d'ailleurs il était important d'y aller pour prendre la carte du pays que cette montagne domine de tous côtés, j'entrepris d'y monter, quoique quelque autre se fût déjà mis en état de le faire, sans en pouvoir venir à bout. Le père Le Blanc eut le courage de nous suivre avec deux de nos gens.

Nous vîmes du pied de la montagne une grande quantité d'eau qui en tombe de plusieurs endroits comme en cascade le long du roc, dont la hauteur est fort escarpée. Si on ramassait toutes ces eaux, on en ferait une rivière considérable, mais la plupart se va perdre en terre au pied de la montagne. Le reste se réunit en deux autres gros ruisseaux qui font aller des moulins auprès des habitations hollandaises. Ces eaux n'ont point d'autre origine que les nuages, qui rencontrant dans leur passage le sommet de cette haute montagne fort échauffée des rayons du soleil, se résolvent en eau et tombent ainsi de tous côtés. Il y aurait les plus belles observations du monde à faire là-dessus. J'en enverrai quelque chose à la première occasion. Quand nous approchâmes de la hauteur, nous entendîmes un grand bruit de singes qui y habitent et qui faisaient rouler du haut en bas d'assez grosses pierres, lesquelles faisaient beaucoup de bruit en tombant dans les roches.

Notre guide, qui n'y avait jamais monté, en fut fort surpris et me dit qu'il y avait sur la montagne des animaux plus gros que des lions, qui dévoraient les hommes. Je m'aperçus d'abord que c'était la peur qui le faisait parler ainsi, et qu'il était fatigué du chemin aussi bien que les autres, qui songeaient à s'en retourner. Je l'encourageai, et nous continuâmes notre route avec une fatigue extrême. Nous vîmes peu de temps après beaucoup de singes qui bordaient le haut de la montagne, mais ils disparurent aussitôt que nous y fûmes arrivés. Nous trouvâmes seulement de leurs vestiges.

Le haut de la montagne est une grande esplanade d'environ une lieue de tour, presque toute de roc, et fort unie, excepté qu'elle se creuse un peu dans le milieu où il y a une belle source qui vient, à ce que je crois, des endroits de l'esplanade les plus élevés, où nous trouvâmes beaucoup d'eau. Nous vîmes aussi quantité de plantes odoriférantes, qui croissaient entre les rochers. Je les fais dessiner pour les envoyer en France. On en envoie par avance à Messieurs de l'Académie, mais ce que je trouvai de plus beau fut les vues de cette montagne, que je fis dessiner. D'un côté, on voit la baie du Cap et toute la rade, de l'autre côté les mers du sud, du troisième le faux Cap, une grand île qui est au milieu, et du quatrième le continent de l'Afrique où les Hollandais ont plusieurs habitations : nous ferons une carte de tout cela. Je fis creuser la terre pour contenter M. Thévenot. Elle est fort noire et remplie de sable et de petites pierres blanches. Voilà, mon cher père, une petite relation de notre voyage. Je suis obligé de la finir par un endroit fâcheux.

Nous avions travaillé à rétablir quelques-uns de nos pères qui étaient arrivés malades, et j'y avais un peu contribué par les remèdes que M. le marquis de Seignelay avait eu la bonté de nous faire donner, et par quelques spécifiques que M. Helvetius (8) et le frère Du Soleil (9) m'avait mis entre les mains. Mais le père Duchatz, qui était débarqué en bonne santé, est depuis quatre jours alité d'une grosse fièvre continue, qui nous obligea de le laisser ici. Le père Thionville s'est offert avec beaucoup de zèle et de charité à demeurer avec lui. On leur laisse un valet pour les servir. M. le gouverneur nous a promis d'en prendre tous les soins possibles, mais tout cela ne nous console pas du chagrin que nous avons de nous séparer d'eux. Ils passeront à Batavia sur les premiers vaisseaux qui se rencontreront. Adieu, mon cher père, priez Dieu qu'il me fasse la grâce de me rendre digne du grand emploi auquel il m'a appelé.

À mon retour en France, j'ai trouvé ceux qui prenaient part aux affaires des Missions persuadés de la mort du père Duchatz, dont il est parlé dans cette lettre, ce qui serait pour nous une fort grande perte, dont Dieu nous a voulu préserver.

La veille de notre départ, je fus voir ce cher malade dans la maison d'un honnête bourgeois du Cap, qui m'avait promis d'en prendre un soin tout particulier. Ce n'était qu'avec une extrême affliction de cœur que je m'étais résolu de le laisser ainsi, quoique j'eusse pris toute sorte de précautions pour lui procurer les secours dont il pouvait avoir besoin, et qu'on pouvait trouver dans le pays. Mais ma douleur fut augmentée en le voyant ce jour-là dans une si grande extrémité que les chirurgiens du gouverneur que je trouvai dans sa chambre m'avouèrent franchement qu'ils en désespéraient. Un transport violent au cerveau qu'une fièvre maligne avait causé les avait obligé à lui tirer une grande quantité de sang. Cette abondante saignée l'avait extrêmement affaibli, et n'avait rien diminué ni de l'ardeur de sa fièvre, ni de la violence du transport. Ils me dirent même, ou qu'il mourrait cette nuit-là, ou qu'il ne passerait pas le lendemain.

Cette nouvelle affligeante me fit délibérer s'il ne serait pas plus expédient dans cette conjoncture de le transporter sur les vaisseaux, où nous avions des chirurgiens plus habiles, et plus de remèdes, et où le malade trouverait plus de gens affectionnés à le servir, que de le laisser à terre mourir dans un pays où il n'y avait nul exercice de la religion catholique, et où par conséquent il serait privé après sa mort de toutes ces saintes cérémonies de l'Église, qui excitent la piété des vivants à prier pour le repos des morts. Le père de Bèze avec qui j'étais, et que je consultai là-dessus, fut de mon avis, et nous crûmes qu'il fallait prendre le même parti dans l'état où nous trouvions le père que nous eussions souhaité qu'on eût pris pour nous, si nous eussions été à sa place. J'allai donc à la forteresse prier M. le gouverneur de me donner une chaloupe, pour aller à nos vaisseaux, et des gens pour porter le malade. Il m'accorda l'un et l'autre de fort bonne grâce, et avec sa civilité ordinaire. Ainsi nous transportâmes le père sur l'heure à bord de la Loire, où le sieur de la Côte, chirurgien major du vaisseau, en prit un si grand soin et lui donna des remèdes si à propos qu'il le remit en santé bientôt après, comme il se verra par la suite.

Le père Duchatz avait pris son mal à observer une partie de la nuit et à passer le reste à prendre un peu de repos sur un degré dans une maison exposée de toutes parts aux injures de l'air, et dans une saison froide et pluvieuse. C'est une providence particulière de Dieu que les autres pères aient résisté à toutes ces fatigues, et surtout le père Richaud, dont la santé est très délicate, et qui est déjà avancé en âge. Car après une traversée de trois mille lieues, nous passâmes tout le temps que nous séjournâmes au Cap à travailler durant le jour en beaucoup de différents emplois, auxquels nous étions partagés, et la plus grande partie de la nuit à faire des observations astronomiques.

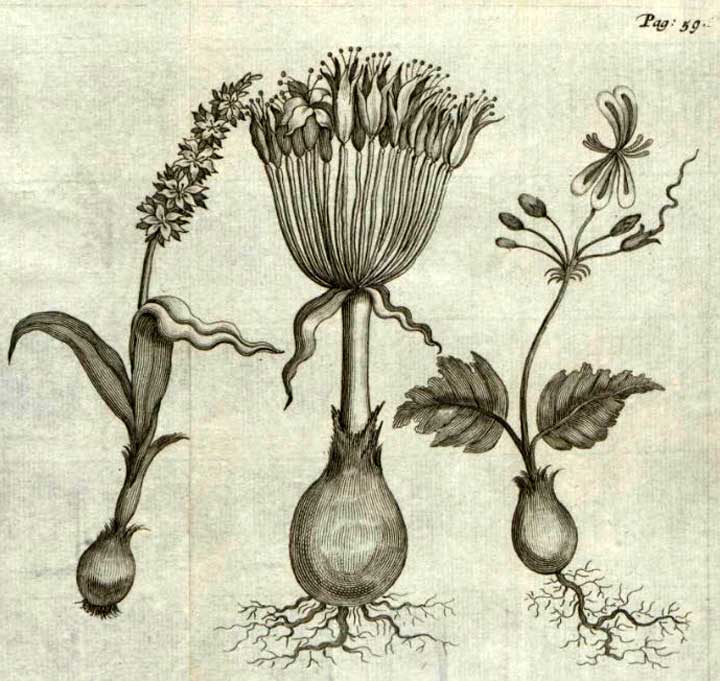

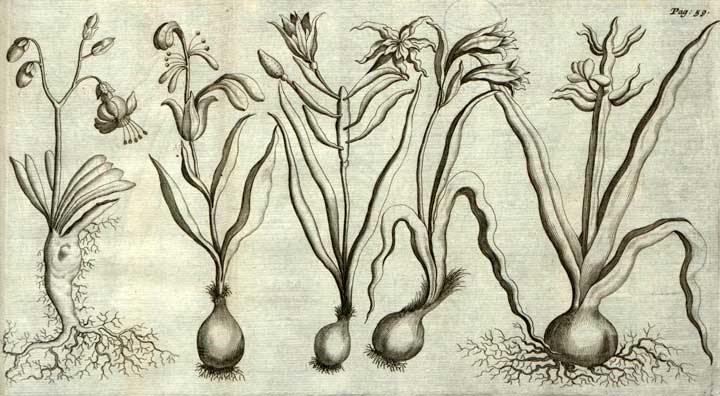

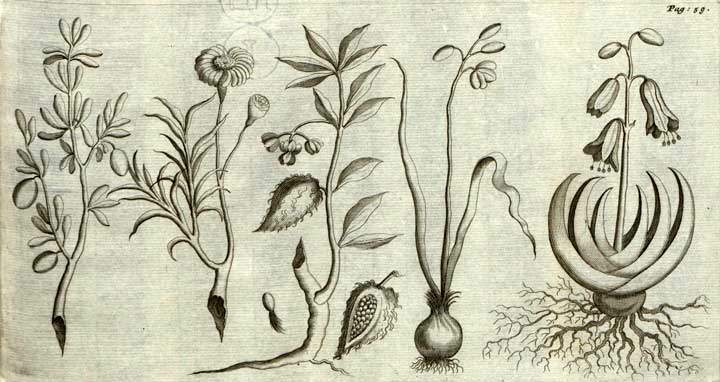

Il est vrai que le temps fut si chargé et si incommode, que ce fut qu'avec des peines incroyables que nous observâmes deux émersions du premier satellite de Jupiter. Voici comme en parle le père Richaud le 19 du mois de juin : Le même satellite, après avoir disparu quelque temps auparavant, fut observé reparaître à 11 heures et 55 minutes du soir. Le 21 suivant j'observai son émersion à 6 heures 23 minutes du soir, combinant le temps de ces deux émersions avec celui que marquent pour Paris les éphémérides de M. Cassini, savoir 10 heures 25 minutes et 5 heures 3 minutes. La différence de longitude entre Paris et le cap de Bonne-Espérance sera de 2 degrés (10). Il est vrai que la lunette d'environ 14 pieds n'étant pas tout à fait bien arrêtée et ayant quelques mouvements, je crains que l'émersion réelle n'ai précédé de quelque minute le temps que je l'ai aperçue : mais ce ne peut être que d'une minute ou de deux au plus. Dans un conférence que nous eûmes le père de Bèze et moi avec M. de Van der Stel, il nous parla de quelques plantes curieuses qu'il avait découvertes dans ses voyages, et dont il nous montra un recueil. Il nous voulut bien permettre d'en faire dessiner quelques-unes des plus curieuses, dont voici les figures, et me promit au retour de me les donner toutes pour la bibliothèque du roi, avec une courte description du pays où elles naissent et des principales vertus qu'on leur attribue (11).

Partant de Brest, je reçus une lettre d'une personne fort savante qui me recommandait de m'instruire au cap de Bonne-Espérance si les flux et reflux des marées arrivaient en même temps qu'en France, et si elles étaient aussi réglées. Je m'en informai de M. le gouverneur et de deux pilotes hollandais, qui me répondirent fort affirmativement qu'elles arrivaient à la rade du Cap aussi régulièrement qu'en Europe, dans les ports situés de la même manière. Je dis à la rade du Cap, parce que du côté que le Cap regarde le sud, les marées ne sont pas si réglées, le vent les faisant extrêmement changer, de telle manière que, lorsque le vent de nord souffle, on n'y remarque presque point de reflux, et lorsque le vent de sud règne, la mer monte à une hauteur prodigieuse, et ne descend point. La raison de cela se prend de l'opposition des terres et de la vaste étendue de ces mers vers le sud, ce qui fait que quand le vent vient du midi, la mer qui vient de ce même pôle, avec beaucoup d'impétuosité, sans être arrêtée nulle part qu'au Cap, ne peut descendre que très peu.

Pendant notre séjour au Cap, nous nous informâmes si l'on n'avait point appris des nouvelles de Siam, et si l'on ne disait point qu'il fût arrivé quelque chose de nouveau. J'avais surtout la curiosité de savoir comment on aurait reçu une célèbre ambassade de Perse, dont on parlait quand je partis des Indes. M. le gouverneur ne m'en put rien dire que de confus et de général, parce que, quoiqu'il fût arrivé depuis quelque temps au Cap un vaisseau hollandais que nous avions laissé à la rade de Siam lorsque nous en étions partis, les ambassadeurs persans n'ayant point encore leur audience, lorsque ce vaisseau avait mis à la voile, il n'en savait guère plus que nous. Quelque temps après nous apprîmes tout ce qui concerne cette affaire, que j'ai cru assez curieuse pour en faire ici le récit, puisque j'ai commencé à en parler.

Cette ambassade était composée de trois personnes qui avaient été longtemps sans se pouvoir accorder, chacun prétendant en être le chef, parce qu'un quatrième que le Sophi avait nommé pour l'être était mort dans le voyage. Ils s'étaient battus à coups de poings à qui monterait l'éléphant que le roi avait envoyé pour le premier ambassadeur, mais s'apercevant qu'ils donnaient à toutes les nations des Indes une comédie qui déshonorait la leur, ils s'accordèrent enfin, et convinrent de celui qui devait porter la parole. Cet accord fait, ils demandèrent audience, qu'on n'eut pas de peine à leur accorder. Mais ils y firent naître une difficulté qui la retarda, et qui causa un grand embarras, car ils demandèrent d'y être traités comme l'ambassadeur de France, et ce fut ce que le roi de Siam s'opiniâtra à ne leur point accorder, étant bien aise de leur faire sentir à eux, et à toutes les nations de l'Orient, la différence qu'il mettait entre le roi de France et les autres princes.

On dit que cette pensée leur avait été suggérée par les Maures qui sont puissants dans ce royaume-là, et qui regardaient cette ambassade d'un monarque de leur religion comme un moyen de le devenir encore plus. Quoiqu'il en soit, le roi leur fit dire qu'ils le salueraient en battant la terre de leur front, selon la manière du pays, qu'ils seraient seuls à l'audience, et qu'ils donneraient leurs lettres à ses ministres, non pas immédiatement à lui. Sa Majesté fit ajouter que comme à Ispahan on n'avait reçu son ambassadeur que selon les coutumes de Perse, il ne voulait recevoir celui de Perse que selon les coutumes de Siam (12). Il leur offrit néanmoins ensuite de leur donner audience selon le cérémonial persan, qui est pour le moins aussi plein de formalités et de révérences que le siamois. Les ambassadeurs ayant refusé cette offre, le roi leur refusa audience et partit pour un voyage où il demeura longtemps.

Ces ministres, que ce refus avait rendu de mauvaise humeur, maltraitèrent quelque temps après de paroles les officiers du barcalon qui leur allaient parler de la part du roi, pour les en punir. Sa Majesté fit mettre des gardes à leur porte afin d'empêcher qu'on n'entrât chez eux, et défendit aux Maures et aux Siamois de les voir. Cette fermeté, qui selon les démarches qu'ils avaient faites, semblait les devoir irriter davantage, les rendit plus doux, et ils envoyèrent depuis ce temps-là continuellement des messages à M. Constance, pour lui dire qu'ils étaient tout prêt de s'en rapporter entièrement à lui, s'il voulait bien se mêler de leur affaire. Ainsi ces ambassadeurs devenant plus raisonnables qu'ils n'avaient été au commencement, et lassés de se voir renfermés si longtemps dans leur maison, dont ils n'osaient sortir à cause des ordres du roi qui les y retenaient comme prisonniers, tombèrent d'accord avec M. Constance d'en passer par où Sa Majesté voudrait.

Les choses étant ainsi arrêtées, ils furent conduits à leur audience, dont voici la cérémonie. Les ambassadeurs sortirent à cheval de leur palais, accompagnés d'un assez petit nombre de gentilshommes, montés et précédés de quelques douze gardes aussi à cheval, et de dix chevaux de main (13), partie couverts de tapis de soie, partie avec des harnais et des selles couvertes de lames d'argent, chacun conduit par son estafier. Ils marchèrent vers le palais, passant entre deux haies de soldats siamois, trouvant de distance en distance divers mandarins montés les uns sur des chevaux, et les autres sur des éléphants. Un cavalier portait par honneur quelques pas devant les ambassadeurs un gros turban à la persienne. Cette marche avait quelque chose de grave et d'assez beau, mais qui ne ressentait guère ni pour la richesse des habits, ni pour le reste, la magnificence ordinaire aux Persans dans ces occasions. Devant la porte du palais étaient rangés sur une même ligne vingt ou trente des plus beaux éléphants du roi avec leurs riches harnais, portant chacun deux mandarins, l'un sur le col, et l'autre sur la croupe, vêtus en habits de cérémonie, c'est-à-dire avec la chemise de mousseline et le bonnet pyramidal en tête. Là, les ambassadeurs étant descendus de cheval avec toute leur suite, ils furent conduits avec leurs gentilshommes à la salle d'audience, où ils entrèrent les uns et les autres pieds nus.

En entrant, le premier ambassadeur qui portait la lettre du roi son maître, ayant aperçu le roi de Siam assis sur un trône, extrêmement élevé, le salua à la persienne, en abaissant seulement la tête. Il mit en même temps les lettres du roi son maître en les mains d'un grand mandarin qui était là pour les recevoir, et qui les alla présenter au roi. Ensuite, ayant avancé quelques pas dans la salle, il s'assit à terre sur un tapis aussi bien que ses deux collègues, car les gentilshommes de sa suite étaient restés assis à la porte de la salle avant que le roi parût. Dès que Sa Majesté eut pris sa place, il salua Sa Majesté siamoise à la manière des Indes, c'est-à-dire en battant par trois fois la terre du front. Cette action a surpris ici bien des gens, et a augmenté dans tout le monde la juste estime qu'ils ont conçue des grandes qualités du roi de Siam, particulièrement de la fermeté qu'il a fait paraître en cette occasion à soutenir sa grandeur royale à l'égard d'une nation aussi fière que sont les Persans.

L'ambassadeur parla peu, ne faisant que répondre à quelques questions que le roi fit. Ils offrirent ensuite leurs présents, dont les dix chevaux de mains, desquels je viens de parler, faisaient la meilleure partie. Ils ne furent pas fort estimés. Avant le départ de M. le chevalier de Chaumont, on avait fait courir le bruit que les ambassadeurs de Perse étaient venus présenter l'Alcoran au roi de Siam de la part du Sophi, mais c'était un conte fait à plaisir sans aucune vraisemblance, car il ne fut fait nulle mention de l'Alcoran dans toute l'audience, et quand on serait assez hardi pour faire cette proposition à ce prince, on est bien sûr qu'il ne l'écouterait pas ; car on doit être mal disposé à recevoir la loi de Mahomet quand on bâtit des temples à Jésus-Christ, et qu'on paraît si affectionné aux prédicateurs de l'Évangile.

NOTES

1 - On trouve cette disposition dans l'Ordonnance de la marine de 1689, Titre VII - Du capitaine - Article 16 (p. 15) : Le vaisseau ayant été mis en rade, le capitaine ne pourra plus le quitter pendant la nuit, soit dans les ports et rades du royaume, ou des pays étrangers, ni coucher à terre ou sur quelque autre vaisseau, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'interdiction, et de plus grande, s'il échet. ⇑

2 - Joyeux d'Oléron avait déjà commandé la Maligne lors de l'ambassade du chevalier de Chaumont. Il ira pour la troisième fois au Siam en 1690 avec l'escadre Duquesne-Guiton, où lui sera confié le commandement du Florissant. Dans son Journal d'un voyage aux Indes orientales (1721, I, pp. 6-7), Robert Challe révèle quelques détails croustillants sur les déboires conjugaux du capitaine : Il ne fait pas le voyage de bon cœur, c'est lui-même qui le dit, peut-être parce qu'il a un supérieur et qu'il aurait voulu commander en chef ; peut-être aussi parce qu'il aurait voulu avoir plus de témoins de sa bravoure. Le bruit secret est qu'il est remarié depuis peu à une Normande, dont il connaît la vivacité, qui, dit-on, n'a point eu de fleurs depuis le sacrement, et qui n'a pas laissé de lui faire un ouvrage naturel au bout de six mois, et qu'il craint que pendant le voyage elle ne se console de son absence avec un autre. Qu'il en soit ce qu'il plaira à Dame Fortune, ses manières sont assez sèches, et ne tiennent en rien de celles de M. Duquesne, dont l'abord est tout gracieux et qui fait civilité et amitié à tout le monde. Il passe cependant pour très bon officier, très bon matelot et fort brave homme : qualités plus nécessaires ici que toute autre. ⇑

3 - Simon van der Stel, (1639-1712), fils d'Adriaan van der Stel, gouverneur de l’île Maurice entre 1639 et 1645. À cette époque, Simon van der Stem n’était encore que commandant du Cap. Il en obtiendra le titre de gouverneur à partir de 1691 et jusqu’en 1699. Son fils Wilhelm Adriaan van der Stel (1664-1723) lui succèdera jusqu'en 1707.

Simon van der Stel par Pieter van Anraedt. ⇑

Simon van der Stel par Pieter van Anraedt. ⇑

4 - Néanmoins, le feu couvait sous la cendre et la guerre n'était pas loin. La révocation de l'Édit de Nantes le 18 octobre 1685 avait fortement indisposé les pays protestants qui n'attendaient qu'une occasion pour ouvrir les hostilités. Même si elle n'en fut pas la seule cause, cette décision catastrophique de Louis XIV contribua grandement à renforcer la Ligue d'Augsbourg, qui déclara la guerre à la France en 1688. On verra d'ailleurs plus loin que l'accueil des Français à Batavia fut infiniment moins cordial en 1687 que lors de l'ambassade du chevalier de Chaumont en 1685.

Les dragonnades. Dessin anonyme de 1686. ⇑

Les dragonnades. Dessin anonyme de 1686. ⇑

5 - Le père Tachard avait effectivement décrit ce pavillon dans la relation de son premier voyage, et l'avait illustré par une gravure (1686, pp.73-74) : Vers le milieu de la muraille, du côté qui regarde la forteresse, est un petit pavillon que personne n'habite ; l'étage d'en bas contient un vestibule percé du côté du jardin et du fort, qui est accompagné de deux salons de chaque côté. Il y a au-dessus un cabinet ouvert de toutes parts, entre deux terrasses pavées de briques et entourées de balustrades, dont l'une regarde le septentrion et l'autre le midi. Ce pavillon paraissait être fait exprès pour notre dessein. Car d'un côté l'on découvrait tout le nord, dont la vue nous était surtout nécessaire, parce que c'est le midi par rapport à ce pays-là.

II - Le fort des Hollandais au cap de Bonne-Espérance. Illustration du Voyage de Siam. ⇑

II - Le fort des Hollandais au cap de Bonne-Espérance. Illustration du Voyage de Siam. ⇑

6 - Céberet, dans son Journal, ne mentionne à aucun moment le rôle du père Tachard, qui se présente ici comme le seul acteur de cette négociation. Le gouverneur reçut fort honnêtement le sieur de Saint-Clair, premier lieutenant de M. de Vaudricourt, et lui accorda ce qu'il avait demandé ; le sieur de Lasalle, commissaire de la Marine, était aussi allé avec le sieur de Saint-Clair afin de disposer toutes choses pour mettre les malades à terre le lendemain, afin de ne point perdre de temps et de se mettre au plus tôt en état de partir pour continuer notre voyage. (Journal du voyage de Siam de Claude Céberet, Michel Jacq-Hergoualc'h, 1992, p. 46). ⇑

7 - Melchisédech ou Melchisédec Thévenot, né vers 1620 et mort à Issy le 29 octobre 1692, est un écrivain et physicien français. Inventeur du niveau à bulle et auteur du premier traité de natation en français, il est également cartographe, diplomate et bibliothécaire du roi. Ses Relations de divers voyages curieux rassemblent tout ce qu'un Européen pouvait savoir sur le monde au XVIIe siècle. C'est aussi de lui, dit-on, que son célèbre neveu, Jean Thévenot, héritera son goût pour les voyages. (Wikipédia). ⇑

8 - Sans doute Jean-Adrien Helvétius (1661-1727). À l'âge de vingt ans, il partit pour Paris, y pratiqua la médecine et fut amené par le hasard à constater la vertu spécifique de l'ipécacuana contre la dysenterie. Les nombreuses cures qu'il opéra en traitant cette maladie le firent bientôt avantageusement connaître du public. Le dauphin, fils de Louis XIV, ayant été attaqué de la dysenterie, on fit venir auprès de lui Helvétius, qui employa avec un succès complet sa fameuse poudre, et, peu après, le roi lui donna une somme de mille louis d'or pour qu'il rendit public un spécifique dont on ne connaissait pas encore la nature. (Wikipédia). ⇑

9 - Le frère Du Soleil - ou Dusoleil - était l'apothicaire du collège des jésuites. ⇑

10 - La différence de longitude entre Paris et le Cap est très précisément de 16° 4' 27". ⇑

11 - Nous reproduisons ci-après les gravures non légendées qui figurent dans l'édition d'Amsterdam.

Flore du cap de Bonne-Espérance. Illustration de l'édition d'Amsterdam.

Flore du cap de Bonne-Espérance. Illustration de l'édition d'Amsterdam.

Flore du cap de Bonne-Espérance. Illustration de l'édition d'Amsterdam.

Flore du cap de Bonne-Espérance. Illustration de l'édition d'Amsterdam.

Flore du cap de Bonne-Espérance. Illustration de l'édition d'Amsterdam.

Flore du cap de Bonne-Espérance. Illustration de l'édition d'Amsterdam.

Flore du cap de Bonne-Espérance. Illustration de l'édition d'Amsterdam. ⇑

Flore du cap de Bonne-Espérance. Illustration de l'édition d'Amsterdam. ⇑

12 - Dans sa relation du Royaume de Siam (1691, I, p.415 et suiv.), La Loubère explique qu'un ambassadeur en Orient n'est considéré que comme un simple messager : Il ne représente point son maître. On l'honore peu à comparaison des respects qu'on rend à la lettre de créance dont il est porteur. (...) Tout homme donc qui est porteur d'une lettre de roi est censé ambassadeur par tout l'Orient. C'est pourquoi, après que l'ambassadeur de Perse, que M. de Chaumont laissa au pays de Siam, fût mort à Ténassérim, ses domestiques ayant élu l'un d'entre eux pour rendre la lettre du roi de Perse au roi de Siam, celui qui fut ainsi élu fut reçu sans autre caractère, comme l'eût été le véritable ambassadeur, et avec les mêmes honneurs que le roi de Perse avait auparavant accordés à l'ambassadeur de Siam. ⇑

13 - Un cheval de main est un cheval mené par un cavalier monté sur un autre cheval. ⇑

5 avril 2019