Livre III - Début.

Voyage de Batavia à la rade de Siam.

onsieur de Vaudricourt avait donné Banten aux vaisseaux pour le lieu de rendez-vous en cas de séparation. Nous y arrivâmes le 24 août, et nous croyions y être les premiers, mais à peine fûmes-nous à la vue de la ville qu'un bateau de pêcheurs vint nous apporter une lettre de M. Duquesne qui en était parti quelques jours auparavant. Par cette lettre, il avertissait M. de Vaudricourt qu'ayant envoyé à terre un officier avec sa chaloupe pour demander des rafraîchissements, on lui avait répondu qu'il n'y en avait pas à Banten, et qu'il fallait aller à Batavia pour en trouver, qu'il allait nous y attendre jusqu'à certain temps, après lequel il devait partir pour faire sa route vers Siam, de peur qu'attendant plus longtemps il ne perdît la saison.

Sans différer davantage, nous dressâmes la route vers Batavia, pour aller joindre incessamment l'Oiseau. Batavia n'est éloignée de Banten que d'environ 18 lieues, mais nous trouvâmes les vents si contraires, que nous employâmes huit jours à faire ce chemin. Dès que nous eûmes mouillé à la rade, l'Oiseau salua la flamme de neuf coups de canon (1). On ne voulut pas répondre à cette civilité, de peur que les Hollandais ne prissent le salut rendu à M. Duquesne pour un salut fait à leur pavillon. On se souvenait de la difficulté qu'avait fait le général le voyage précédent, de rendre coup pour coup aux vaisseaux du roi, et on jugea sagement de n'exposer pas les vaisseaux de Sa Majesté à recevoir cet affront dans un lieu et dans des circonstances où il était difficile de s'en ressentir. Il ne fallut pas attendre longtemps pour être convaincu d'avoir pris le bon parti.

On avait à peine laissé tomber l'ancre de notre vaisseau qu'un officier de l'Oiseau vint à notre bord et nous dit que le général de Batavia n'avait pas fort bien reçu M. Duquesne. Nous le fûmes mieux, nous autres jésuites, quoique nous nous y dussions moins attendre, car ceux de nos pères qui étaient dans l'Oiseau ayant su que le général était informé qu'il y avait des jésuites dans les vaisseaux du roi, descendirent à terre pour lui rendre visite. Ils en furent fort bien reçus, et il leur offrit le même logement qu'on nous avait donné il y a deux ans, pour y faire des observations. Ces pères acceptèrent d'autant plus volontiers l'honnêteté du général qu'outre qu'ils étaient extrêmement fatigués de la mer, ils espéraient trouver cette fois un temps plus favorable pour observer que nous ne l'avions eu le premier voyage. Ainsi dès qu'ils furent revenus à bord, ils préparèrent leurs pendules et leurs quarts de cercles avec les autres instruments nécessaires, pour les porter au jardin du général Speelman (2), dont j'ai donné la description dans la relation précédent, de la rade et de la ville de Batavia.

Dans cette pensée, le lendemain matin ils mirent dans la chaloupe de l'Oiseau qui allait à terre tous ces instruments, et partirent ensemble pour les aller disposer incessamment. Ils avaient même déjà commencé à s'établir, lorsque M. Duquesne, qui était descendu à terre, leur manda qu'ils feraient bien de se rembarquer avec leurs instruments, et de s'en aller à bord, où il les allait joindre et leur dire ce qui l'obligeait à leur donner ce bon conseil. Ces pères ne balancèrent pas à prendre ce parti, et se rembarquèrent sur-le-champ, mais comme il était déjà tard et que la chaloupe était pressée de sortir avant qu'on fermât les portes de la ville, ils ne purent prendre leurs pendules, qui étaient déjà montées dans une salle qui devait leur servir d'observatoire.

M. Duquesne y fut presque aussitôt et leur dit que le général avait changé de sentiment à leur égard sur les remontrances de certaines personnes qui lui avaient représenté les désordres qui pourraient arriver dans la ville si on y voyait des jésuites, et la peine qu'on aurait à retenir le peuple irrité depuis les dernières nouvelles de France apportées par la flotte de Hollande.

Les affaires étaient en cet état, quand nous arrivâmes avec nos deux flûtes. M. de Vaudricourt ayant mouillé à la rade envoya M. de Saint-Clair, capitaine en second dans le Gaillard, avec ordre de complimenter M. Camphuys, qui est le nom du général, comme nous avons dit dans le voyage précédent, et de demander permission de faire de l'eau et du bois, et de chercher les autres rafraîchissements nécessaires. M. de Saint-Clair fut reçu par le lieutenant du trésorier, lequel après avoir averti le général, lui revint dire que Son Excellence était occupée à de grandes affaires, et que s'il revenait le lendemain, il pourrait avoir audience. Cet officier hollandais ajouta que le général lui avait donné commission de savoir de M. de Saint-Clair s'il avait quelques propositions à lui faire outre le compliment ordinaire, à quoi M. de Saint-Clair répliqua qu'il n'avait autre chose à dire à M. le général, après l'avoir assuré des respects de M. de Vaudricourt, commandant de l'escadre du roi, que de convenir du salut et de demander permission de faire quelques provisions dont on avait besoin dans les vaisseaux. Le lieutenant du trésorier répondit que pour le salut, c'était à M. de Vaudricourt à saluer, et qu'on ne manquerait pas de répondre à son honnêteté et qu'on pouvait bien s'en remettre à la civilité et à la bonne volonté de Son Excellence, sans l'obliger à quoi que ce soit par traité ou par convention (3). M. de Saint-Clair prit congé du lieutenant du trésorier et se retira fort mal satisfait de cette réponse. Étant de retour à bord, il en fit part à M. de Vaudricourt, qui en fut vivement piqué dans l'état où étaient les choses. Il prit sagement son parti, et chargea M. de Saint-Clair de retourner le lendemain à Batavia, et si on lui donnait audience de dire au général fort nettement, que s'il ne promettait pas de rendre coup pour coup de la forteresse, on ne la saluerait point. Quand je vis M. de Saint-Clair sur le point de partir, je pris la résolution de l'accompagner et de faire demander une audience particulière à M. le général. Ce qui me fit suivre cette résolution nonobstant les ordres du général, pour m'informer de la vraie cause de cette nouvelle conduite, à laquelle je m'imaginais que quelque soupçon mal fondé pouvait avoir donné sujet : mais surtout pour obtenir permission de mettre à terre six de mes compagnons, dont deux étaient actuellement malades, et les autres extrêmement affaiblis, parce qu'ils l'avaient été.

Nous nous rendîmes chez le lieutenant du trésorier, lequel étant revenu de la forteresse, et après avoir disputé assez longtemps le terrain pour obliger M. de Saint-Clair à se contenter de la réponse qu'on lui avait faite le jour précédent, lui dit que le général lui donnerait audience. Comme j'eus demandé à ce lieutenant s'il avait représenté à Son Excellence que j'attendais ses ordres pour l'assurer de mes très humbles respects, il me dit que M. le général n'avait que le temps de voir M. de Saint-Clair, s'y étant engagé dès le soir auparavant, et que je pourrais revenir une autre fois. Monsieur, lui répliquai-je, je vous prie de dire à M. le général que je n'ai point d'autre affaire que de lui faire la révérence, et l'assurer que j'ai eu l'honneur de rendre compte à Sa Majesté du bon traitement qu'il nous avait fait le voyage précédent. Si Son Excellence veut bien me faire la grâce que je lui dise moi-même les choses plus en détail, je lui en aurai de l'obligation ; mais s'il refuse de donner audience, obligez-moi, je vous conjure, après lui avoir marqué la reconnaissance que je conserve de toutes son bontés, de le prier qu'il me dispense de revenir, parce que je vois bien que ce serait me rendre importun. — Je vais, Monsieur, me répondit-il, conduire M. le capitaine à l'audience, et je ne manquerai pas de rendre compte à Son Excellence de tout ce que vous me venez de dire. Je vous prie d'attendre ici la réponse.

M. de Saint-Clair revint quelque temps après avec cet officier, et il me raconta de quelle manière le général l'avait reçu, me disant qu'il était extrêmement content de ses manières obligeantes, mais qu'il l'était peu de la réponse qu'il lui avait faite sur le chapitre du salut que le général tenait ferme, quoiqu'il lui eût déclaré qu'on ne faisait nulle part en Hollande cette difficulté, que cette résolution pourrait offenser le roi, le prince du monde le plus délicat sur ce qui regarde sa gloire et sa réputation. Il eut beau lui faire toutes ces représentations, il fallut se déterminer à ne point saluer du tout, et à faire incessamment les provisions dont nous avions besoin pour nous remettre en chemin. Le lieutenant du trésorier me dit que je pouvais aller saluer Son Excellence, quand je voudrais. Nous partîmes ensemble, et je me rendis au palais avec le père le Royer, qui était avec moi. Nous fûmes introduits dans une galerie où nous trouvâmes le général, se promenant avec le baron de Saint-Martin, qui est un gentilhomme du Béarn qui a pris parti depuis longtemps chez les Hollandais, et qui depuis peu s'est déclaré de leur religion, en faisant publiquement ce qu'il n'avait jamais voulu faire auparavant (4). Il est major général de Batavia, et en cette qualité il commande toutes les troupes que la Compagnie de Hollande entretient dans les Indes. J'en ai déjà parlé dans la relation de 1686.

Dès que M. le général nous eut aperçu, il nous aborda avec un air fort obligeant, me disant qu'il était bien aise de me revoir en santé après un aussi long voyage. L'ayant remercié de tant de bontés, je lui dis que j'avais témoigné un empressement extraordinaire, pour me procurer l'honneur de lui faire la révérence, parce que j'étais persuadé qu'il serait bien aise que je lui dise que j'avais rendu un compte fort exact au roi de toutes les honnêtetés qu'il nous avait faites le premier voyage, et que M. l'ambassadeur n'avait pas manqué aussi d'informer Sa Majesté du bon traitement qu'il avait fait faire aux Français, que le roi avait voulu savoir le détail de toutes les grâces que nous avions reçues de Son Excellence, que je ne doutais pas, par le plaisir que le roi avait témoigné y prendre, que Sa Majesté n'en fît remercier les États par son ambassadeur en Hollande. Il me dit qu'il me savait fort bon gré du soin que j'avais eu d'informer le roi de l'estime et du profond respect qu'il conservait pour sa personne royale et pour tous ceux que Sa Majesté honorait de sa protection ; qu'il ne demandait que les occasions d'en donner des marques publiques, mais qu'il était bien fâché d'être obligé de me dire qu'il avait de certaines raisons particulières qui le forçaient à ne nous pas faire les mêmes bons traitements qu'il nous avait fait le voyage précédent à Batavia.

Je lui répliquai que la manière obligeante avec laquelle il nous avait reçus la première fois n'était pas pour lui un engagement à nous donner encore cette fois-ci les mêmes marques de bonté, qu'il en avait trop fait autrefois, qu'il nous suffisait qu'il nous eût comblé de ses bienfaits pour en conserver une éternelle reconnaissance ; que je ne voulais point pénétrer les raisons qui l'obligeaient à ne nous pas continuer les mêmes faveurs, mais que j'était bien aise de lui dire que je serais extrêmement affligé si la conduite que nous eûmes à Batavia ou quelque autre soupçon qu'on eût de nous à présent, nous avaient attiré les ordre sévères qu'il avait donnés sur ce qui nous regardait, qu'il me semblerait qu'en l'autre voyage nous nous étions comportés avec tout le ménagement et toute la discrétion qu'on pouvait attendre des personnes de notre profession, et que je me souvenais que Son Excellence nous avait fait l'honneur de nous dire qu'elle avait à se louer du procédé que nous avions tenu pendant notre séjour à Batavia ; que je pouvais lui répondre des jésuites qui venaient à présent ; que cependant ce que je prenais la liberté de lui dire n'était pas à dessein d'en obtenir les mêmes marques de bonté, il me suffisait qu'il me témoignât avoir quelque raison de ne pouvoir pas le faire sentir ; que si je voulais demander quelque adoucissement à la défense qu'on avait fait à tous les jésuites de mettre pied à terre, ce n'était que pour avoir quelquefois la liberté de venir assurer Son Excellence de mes respects, pendant que les vaisseaux du roi étaient en rade, et pour obtenir permission de mettre à terre cinq ou six de nos pères malades pour leur faire recouvrer la santé par le bon air, le repos, et les autres soulagements qu'on ne pouvait pas leur procurer dans les navires.

Il me repartit qu'il n'avait nul sujet de se plaindre de nous, que nous nous étions bien comportés le voyage passé à Batavia, et qu'il ne doutait pas que les pères qui étaient venus cette année n'eussent les mêmes sentiments ; mais que pour me dire la vérité, on avait si maltraité ceux de leur religion en France, qu'on trouverait à redire si on traitait si favorablement les jésuites à Batavia ; qu'enfin, quand il voudrait lui-même m'accorder que nos père malades descendissent à terre, la considération qu'il avait pour nous l'en empêcherait, ne pouvant répondre de la fureur du peuple irrité contre les personnes de notre Compagnie ; que pour moi je pourrais venir le voir quand je voudrais, et qu'il me recevrait toujours bien.

Je lui répondis que j'étais surpris de ce qu'il me disait sur le chapitre de ceux de leur religion, que le roi n'avait pas traités durement comme on lui avait fait entendre, mais au contraire avec toutes sortes d'égards et de témoignages de bonté ; qu'au reste si ce qu'avait fait le roi pour rappeler à la religion catholique les sujets de la prétendue réformée était la raison qui nous excluait de Batavia, nous estimions comme le plus grand bonheur de notre vie de ne la voir jamais, quelques besoins qu'eussent quelques-uns d'entre nous de reprendre l'air de la terre pour recouvrer leur santé.

À la fin, comme il vit que je prenais congé de lui, il me fit dire par le baron de Saint-Martin qui nous avait toujours servi d'interprète, qu'il ferait accommoder une chambre auprès du logement des autres Français malades, pour les père qui avaient besoin de prendre des remèdes et que je pouvais les y envoyer. J'acceptai cette permission comme une grande grâce, non seulement pour le rétablissement de la santé de nos pères, mais encore pour le soulagement des autres malades de notre nation qui étaient à l'hôpital. Ce fut en effet le plus grand avantage que nous tirâmes de la condescendance du général, les plus malades de nos pères m'ayant prié de ne les point obliger à descendre, et n'y en ayant eu que deux ou trois de ceux qui commençaient déjà à se remettre qui allèrent à terre pour assister les autres.

La saison qui pressait de partir pour Siam et la manière dont les Français étaient traités à Batavia firent que tout le monde fut bien aise de mettre à la voile. Car on arrêtait tous les officiers à la porte de la ville, n'en laissant entrer qu'un certain nombre, et on eut bien de la peine à permettre à M. de La Loubère, tout envoyé extraordinaire qu'il était, de prendre un logis dans la ville, où il demeura avec un valet de chambre. Ayant fait dire un jour au général qu'il serait bien aise de lui rendre visite incognito, on lui fit répondre que quand Son Excellent aurait le loisir, on le lui ferait savoir. Ces manières firent repentir M. l'envoyé de s'être avancé à faire cette civilité, de sorte qu'il ne pensa plus à l'audience qu'il avait fait demander. Pour les autres Français, on leur défendit absolument de coucher à terre, et on en vint jusque-là que d'envoyer un nègre de la maison du général commander à un officier français qui n'était pas des moins considérables de se lever de table, de sortir d'un hôtellerie où il dînait avec d'autres officiers, et de quitter incessamment la ville, parce que le général avait été offensé de sa fermeté dans une occasion où il s'agissait de l'honneur du roi et de la gloire de la nation.

Pendant tout le temps que nous fûmes là, on fit courir beaucoup de faux bruits, qui alarmaient bien des gens. On disait aux Français qui allaient dans la ville qu'il n'était plus temps d'envoyer du secours au roi de Siam ; que ce prince avait fait la paix avec la Compagnie de Hollande ; qu'on lui avait envoyé des troupes et que les Français n'en seraient pas assurément bien reçus. On confirmait ces nouvelles par le témoignage de deux mandarins siamois qui étaient à Batavia, qu'on disait être des envoyés extraordinaires du roi leur maître ; qu'outre les troupes qui avaient déjà passé dans divers vaisseaux, il y avait encore deux flûtes en rade prêtes à faire voile pour ramener ces envoyés avec des soldats et des chevaux.

Ces nouvelles paraissaient d'autant plus croyables à quelques-uns qu'il était arrivé à Siam une révolte des Macassars contre cet État qui avait fait beaucoup de bruit, et qui eût eu sans doute des suites fort funestes si le roi de Siam et son premier ministre n'y eussent apporté un prompt remède. On nous parlait avec tant d'assurance de toutes ces choses, et on nous en faisait un si grand détail, qu'il était difficile de n'en pas croire beaucoup. J'étais pourtant bien persuadé que ce n'était que des faussetés, mais il m'était assez difficile d'en désabuser certaines gens. Pour le faire plus efficacement, je voulus parler aux mandarins qu'on nous avait cités, qui bien loin de confirmer ce qu'on disait à Batavia, me dirent des choses toutes contraires, m'assurant que M. Constance était mieux que jamais dans l'esprit du roi, et que pour preuve de cela, ce prince lui avait envoyé un parasol et une chaise d'argent qui est la dernière faveur dont ce monarque a coutume d'honorer ceux qu'il aime. Ces mêmes mandarins m'ajoutèrent qu'on leur avait écrit par un vaisseau arrivé depuis peu de Siam, qu'on en avait chassé tous les Macassars, mais qu'on ne leur en mandait point la raison, ni de quelle manière cela s'était fait. Je crois que puisque j'ai fait ici mention de cette grande affaire, je dois apprendre au lecteur comment elle s'est passée. En voici le récit tout au long, tel qu'il a été écrit par un ingénieur français nommé M. de la Mare, qui était sur les lieux où il fit fort bien son devoir (5). On y a ajouté quelques circonstances qu'on a apprises de ceux qui étaient sur les lieux.

Pour bien entendre, dit-il, tout ce que je vais raconter de la révolte des Macassars, il faut savoir qu'il y a quelques années que les Hollandais ayant vaincu le roi de Macassar (6), royaume situé dans l'île Célèbes, l'une des Moluques, ce prince dont nous parlons, l'un des fils de ce roi, suivi de plusieurs autres de sa nation, se sauva des mains de ses ennemis et vint demander asile au roi de Siam. Sa Majesté le lui accorda le plus généreusement du monde, lui assignant un lieu à deux portées de canon de la ville de Siam, pour y bâtir des maison pour lui et pour ceux qui l'avaient suivi, et ce lieu a été depuis nommé le camp des Macassars, selon les manières de parler de ce pays. Ce camp est situé partie sur le bord de la grande rivière nommée le Ménam, et partie sur le bord d'une petite rivière nommée le Cachon, qui se décharge dans la grande en cet endroit (7). On leur avait particulièrement désigné ce lieu-là à cause de la proximité du camp des Malais, qui sont de même religion qu'eux, c'est-à-dire mahométans, qui y ont quelques mosquées déjà bâties, et cela afin de ne rien oublier pour leur donner toutes sortes de douceurs et de consolation dans le malheur qui leur était arrivé. Mais ce prince oublia bientôt ce qu'il devait à son bienfaiteur.

Il fit il y a cinq ans, une conspiration contre le roi de Siam, pour lui ôter la vie et pour mettre sur le trône le frère puîné de ce même roi. La trame en fut heureusement découverte, le monarque généreux pardonna non seulement à son frère, mais même au prince de Macassar, et à tous ses complices. Cet excès de générosité aurait dû produire un regret éternel dans l'âme de cet homme ingrat, mais bien loin de se repentir de son crime, il se porta encore il y a quatre mois à une nouvelle conspiration, à la sollicitation des princes de Champa (8) réfugiés en cette cour comme lui, qui avaient résolu de couronner le plus jeune des frères de Sa Majesté, et de lui proposer ensuite le turban ou la mort. Ils avaient, dit-on, résolu que quand même il aurait embrassé la loi mahométane, ils ne le laisseraient que quelque temps sur le trône, et qu'ensuite ils l'obligeraient d'en descendre pour y placer l'un d'entre eux à la pluralité des voix. Ils devaient aussi proposer à tous les chrétiens gentils et païens qui sont dans ce royaume de se faire de leur religion ou de mourir. Il est encore bon de savoir que ces princes de Champa sont trois frères, fils du feu roi de Champa, qui se sauvèrent ici à l'avènement de leur frère aîné à la couronne, de crainte d'en recevoir quelque mauvais traitement. De ces trois frères, il y en a un auprès de roi de Siam, qui est officier de sa Maison, et qui n'était point de la faction, et les deux autres vivaient en personnes privées. Ce fut le plus jeune qui commença la conspiration, dont voici le récit.

Le jeune prince de Champa, après avoir résolu de détrôner le roi de Siam, s'aboucha avec un capitaine malais aussi natif de Champa, homme de courage, de tête, et de lettres, et lui proposa son dessein. Ce capitaine entra dans son parti, et ce fut lui avec un de leurs prêtres qui conduisit toute l'affaire. Voici comment il s'y prit. Il publia dans le camp des Malais et dans celui des Macassars qu'il avait vu paraître dans le ciel un signe qui les menaçait d'un très grand bien ; qu'il avait déjà vu ce signe plusieurs fois ; Que toutes les fois qu'il l'avait vu, il était arrivé des choses toutes extraordinaires à ceux de leur religion ; qu'ainsi il fallait prier le Prophète que ce présage tournât à leur bien, et cependant se tenir sur leurs gardes. Après avoir ainsi insinué la terreur dans les esprits sans leur rien déclarer de ses desseins, il les prit tous en particulier les uns après les autres, et leur découvrit peu à peu son entreprise à mesure qu'il voyait qu'ils y donnaient, de sorte qu'à la réserve de trois cents Malais, il les fit tous entrer dans ce parti en trois mois de temps, aidé seulement d'un de leurs prêtres, comme nous avons déjà dit.

Après qu'il eut mis les affaires en cet état, il fit assembler les trois chefs pour convenir de ce qu'ils feraient à l'égard de ces trois cents Malais qu'il avait trouvés fort éloignés de ses sentiments. Ils résolurent que quand ils seraient prêts à donner, ils les feraient venir au lieu de l'assemblée sans leur rien dire de ce qu'on voudrait faire, et que là on leur déclarerait la chose, se flattant qu'ils n'hésiteraient point à souscrire à leurs volontés lorsqu'ils verraient tous leurs compatriotes qui y auraient déjà souscrit. Ils résolurent aussi d'aller d'abord délivrer tous les prisonniers et tous les galériens qui sont dans la ville, et de les faire entrer dans leur parti, ce qu'ils assuraient que les uns et les autres ne manqueraient pas de faire avec bien de la joie. Ils convinrent aussi de piller le palais afin de donner courage à leurs gens. Ils résolurent encore que le jour de l'exécution serait le 15 août sur les onze heures du soir, de sorte que les deux princes de Champa voyant ce temps s'approcher, écrivirent une lettre à leur frère qui était à Louvo auprès du roi, par laquelle ils lui donnaient avis de leur dessein, et l'avertissaient de se sauver au plus vite. Ils ordonnèrent à l'homme qui portait le lettre de ne la lui rendre que ce même jour à huit heures du soir, afin que s'il voulait entrer dans l'entreprise, il eût le temps de se sauver des mains du roi. Le porteur, qui était aussi malais, et de la conspiration, donna à ce prince cette lettre dans le temps et de la manière qui lui avait été prescrite, et aussitôt qu'il la lui eut donnée, se retira et s'enfuit.

Cette fuite subite fit soupçonner au prince quelque chose d'extraordinaire, il fut assez prudent pour ne point ouvrir la lettre. Il la porta au seigneur Constance, qui la fit ouvrir et interpréter par un mandarin malais. Aussitôt que l'on eut achevé de la lire, ce ministre courut avertir le roi de ce qui se passait dans la capitale, lequel sans se troubler donna sur-le-champ tous les ordres nécessaires pour rompre les desseins des factieux. Il fit un détachement de trois mille hommes de sa garde pour aller secourir le palais de Siam. Il envoya le chevalier de Forbin à Bangkok, de crainte que les conjurés ne s'en saisissent (9). Il fit distribuer le reste de ses gardes, qui étaient au nombre de cinq mille hommes, dans son palais et aux environs, il fit mettre d'autres troupes sur les avenues aux portes et sur les remparts de la ville, enfin il n'oimit rien de tout ce qu'un habile homme peut faire pour mettre son État en sûreté.

Cependant, l'heure marquée par les conjurés étant venue, tout le monde s'y trouva. Ce fut sur une langue de terre qui sépare les deux rivières vis-à-vis le camp des Macassars, les trois cents fidèles Malais s'y étant aussi trouvés en armes par ordre du prince Macassar, sans savoir ce qu'on voulait d'eux, jugeant bien néanmoins en voyant tant de monde assemblé qu'il s'y agissait de quelque trahison. Ils s'adressèrent au prince qui les avait fait venir, et lui demandèrent où il les voulait mener. Il fit quelque difficulté de le leur dire, mais se voyant pressé, il leur déclara la chose. Ils dirent tous à ce prince d'une commune voix qu'ils détestaient cette action, qu'ils n'y voulaient point aller et qu'ils aimaient mieux mourir que de trahir le roi de Siam qui les avait si bien reçus dans ses États, et leur avait fait tant de bien depuis qu'ils y étaient. Ces raisons firent rentrer en eux-mêmes d'autres Malais, qui avaient déjà senti quelque remords de leur action, ce qui les fit résoudre à déclarer aussi qu'ils n'y voulaient point aller. Après quoi chacun d'eux commença à prendre la fuite et s'échapper par où il put. Le prêtre mahométan, dont nous avons parlé, jugea bien par cette action que quelques-uns de ces gens-là iraient déclarer la conjuration, et qu'ainsi le coup était manqué. Il se résolut donc d'aller lui-même découvrir la chose au gouverneur de la ville, afin d'obtenir sa grâce, ce qu'il exécuta à l'instant.

Aussitôt que le gouverneur eut reçu cet avis, il arrêta le prêtre prisonnier. Il fit assembler le peu de monde qu'il avait dans le palais, tantôt en un endroit, tantôt en un autre, afin de faire connaître aux ennemis que leur trahison était découverte, et qu'il y avait dans le palais des troupes suffisantes pour le défendre. En effet, cette grande rumeur fit croire aux espions qu'il y avait un grand nombre de soldats. Ils en donnèrent incontinent avis aux trois princes, qui nonobstant la désertion d'une partie de leurs gens, étaient prêts à marcher avec le reste pour l'exécution de leur entreprise. Cette nouvelle les alarma si fort qu'ils rentrèrent chacun chez eux, pour songer aux moyens de se tirer de ce mauvais pas. Ils furent encore plus déconcertés le lendemain matin, quand ils apprirent qu'il était arrivé trois mille gardes du roi dans le palais, et que tous les habitants de la ville étaient sous les armes campés sur les remparts.

Sur ces entrefaites, le roi ayant eu avis que les ennemis n'entreprenaient plus rien et qu'ils s'étaient retirés chez eux, envoya le seigneur Constance à Siam, pour tâcher de les ramener par la douceur, et de découvrir toute la suite et toutes les circonstances de la conjuration. Le ministre réussit parfaitement bien dans son voyage. Il obligea le capitaine qui avait tout tramé de se rendre à lui, par l'espérance qui lui donna d'obtenir sa grâce du roi, et ce fut de lui qu'il apprit tout ce que nous venons de dire ; à quoi il ajouta qu'il avait lui-même résolu de se faire roi, et de se défaire des trois princes. M. Constance ne demeura que deux jours à Siam, et en partant pour retourner auprès du roi, il fit publier que tous les factieux eussent à aller dans quatre jours au plus tard déclarer leurs fautes et leurs complices, moyennant quoi Sa Majesté, leur pardonnait et les rétablissait dans leurs biens et dans leurs familles ; mais que s'ils attendaient plus longtemps, il seraient tous châtiés rigoureusement. Tous les Malais, généralement, allèrent demander pardon au roi, et l'obtinrent. Il n'y eut que les Macassars qui ne se purent résoudre à cette humiliation, et qui s'obstinèrent à périr.

Leur prince fut plusieurs fois sommé de la part du roi de venir rendre raison de sa conduite, mais il refusa toujours constamment de le faire, s'en excusant sur ce qu'il n'était point entré, disait-il, dans la conspiration, qu'il était bien vrai qu'on l'avait fort pressé sur ce point, mais qu'il avait toujours tenu ferme contre les puissantes sollicitations qu'on lui en avait faites ; que s'il avait commis quelque faute, ç'avait été de ne pas déceler les auteurs d'un si pernicieux dessein, mais que sa qualité de prince et celle d'ami étaient suffisantes pour le disculper de n'avoir pas fait l'office d'un espion et de n'avoir pas trahi des amis qui lui avaient confié un secret de cette importance. Une réponse si déraisonnable fit prendre au roi la résolution de se servir de la voie des armes pour le mettre à la raison. On connaissait assez le génie de cette nation pour juger qu'ils n'étaient pas gens à se laisser prendre sans résistance. Ainsi il fallut faire des préparatifs pour les forcer. Il sembla que ces préparatifs leur enflèrent le courage au lieu de les intimider, et une action qui se passa à Bangkok quelque temps avant qu'on les attaquât les rendit encore plus fiers.

Une galère qui était venue des Célèbes et qui avait apporté de la part du roi de Macassar un présent au prince son parent de quelque argent, et de quelques esclaves, était sur le point de partir, quand la conjuration éclata. Le capitaine, après avoir été témoin du mauvais succès de cette entreprise où il était mêlé, crut qu'il devait pourvoir à sa sûreté en se retirant. Il fut demander, selon la coutume du pays, la permission de sortir du royaume avec un taraTara (ตรา) : document officiel, permis, autorisation., c'est-à-dire un passeport, pour enlever ses marchandises. On le lui dépêcha sur-le-champ, mais en même temps on envoya un ordre secret à M. le chevalier de Forbin de l'arrêter avec tous ses gens au passage de la chaîne qu'on avait tendue à Bangkok au milieu de la rivière durant ces troubles, espérant par leur moyen tirer de nouvelles lumières de la conjuration, dont on ne les croyait pas tout à fait innocents. Ils y arrivèrent le 27 août. Incontinent, le chevalier de Forbin envoya avertir le capitaine de le venir trouver dans la forteresse pour lui rendre compte du nombre des gens qui montaient sa galère. Ce compliment étonna un peu le capitaine macassar, qui était en garde contre les surprises. Il ne croyait pas qu'il fût de la prudence de s'aller mettre entre quatre murailles, dans un temps où il commençait à connaître que sa sûreté consistait dans la fuite. Il fit naître mille difficultés pour esquiver ce coup, jusqu'à dire qu'il ne pouvait pas y aller sans être suivi de tous ses gens avec leurs armes.

Après de longues contestations, pour mieux cacher le piège qu'on lui tendait, on lui accorda d'entrer dans la forteresse avec huit de ses gens, sans autres armes que le kriss. Le kriss est un petit poignard d'un pied à un pied et demi de long, dont la lame est plate et faite le plus souvent en ondes par les côtés. Elle peut avoir deux doigts de large au-dessus de la garde. De là, elle va en diminuant peu à peu se terminer dans une pointe assez aiguë. Il y a de ces kriss dont la lame est empoisonnée, ce qui se fait en deux manières : ou bien en y appliquant le poison à chaque fois qu'on s'en veut servir, ou bien en mêlant le poison dans la trempe où l'on met le fer, afin que la substance en soit pénétrée, et de ces derniers, on en trouve, à ce qu'on dit, dont la lame coûte jusqu'à mille écus. Il est vrai qu'ils sont un temps considérable à faire ces sortes d'ouvrages. Ils observent certains moments superstitieux pour la trempe, ils frappent un nombre déterminé de coups à certains jours du mois pour le forger, ils interrompent leur travail des semaines entières, et ils passent quelquefois ainsi à diverses reprises toute une année à faire ce chef-d'œuvre diabolique. Les faiseurs de talismans gardent moins de cérémonie dans la fabrique de leurs figures. Ce poison est si subtil en été, qu'il suffit que le kriss fasse une légère égratignure et tire une goutte de sang, pour être en peu de temps porté jusqu'au cœur. Le seul remède, à ce que tout le monde dit, est de manger au plus vite de ses propres excréments. Au reste, un brave Malais et son kriss sont inséparables. Le rendre est parmi eux un insigne affront. Le tirer et ne tuer personne est une marque de lâcheté. Ces deux maximes ont encore plus de cours chez les Macassars que chez les autres. Quand ils ont une fois pris leur opium, qui les rend à demi furieux, ils se jettent à travers des piques et des épées sans crainte de la mort, en criant, Moca ! Moca ! et manquent rarement leur homme. Reprenons la suite de notre narration.

Le capitaine avec son escorte mit pied à terre, pour venir à la citadelle, après avoir pris congé du reste de ses camarades et leur avoir déclaré qui si on lui demandait le kriss, il ferait amok (10), à quoi ils répondirent tous qu'en ce cas ils suivraient son exemple et mourraient pour le venger. Aussitôt qu'il fut entré, on le conduisit dans une espèce de salle bâtie sur un des bastions de la place, où l'on commença par lui ordonner de faire venir ses gens, pour être comptés. Le dessein du chevalier de Forbin était de les faire entrer dans le dehors de la citadelle, et les faisant suivre en queue par une compagnie de soldats commandés pour cela, les envelopper de toutes parts et les obliger ainsi de rendre les armes. Le capitaine répondit froidement qu'il avait cinquante hommes, et qu'on pouvait sans tant de façon s'en fier à sa parole ; mais comme on insista sur ce point, et comme il se vit dans la nécessité d'obéir, il en fallut passer par là. Il détacha deux de ses gens pour aller avertir les autres.

Le chevalier de Forbin prit ce moment pour faire avancer un gros de piquiers et de mousquetaires, qui se rendirent maîtres de l'entrée de la salle qui était toute ouverte à ce dessein. Alors le Macassar reconnut, mais trop tard, le péril où il s'était engagé. Il parut rêveur, et en action d'un homme qui roule quelque grand dessein dans sa tête. La sueur lui tombait à grosses gouttes du visage. Cependant le chevalier de Forbin envoya un officier lui demander le kriss de la part du roi. Le capitaine ne lui répondit qu'en le lui enfonçant dans l'estomac, et le renversant mort à ses pieds. Le coup fut si violent qu'il lui coupa trois côtes. Deux des gens du capitaine siamois se mirent en devoir de se saisir du Macassar, mais deux coups de kriss délivrèrent celui-ci de ses deux ennemis l'un après l'autre, et après avoir étendu un quatrième sur le carreau, il vint en furieux se jeter au travers des piques. Mais comme il était impossible de les enfoncer, après en avoir essuyé quelques coups, il sauta avec trois des siens par une fenêtre de la salle, et se jeta dans une embrasure du bastion, pour se précipiter du haut en bas. Comme le saut néanmoins leur parut violent, il fallut quelques mousquetades pour les déterminer à prendre ce parti. On leur fit une seconde décharge en tombant. Il y en eut qui eurent encore assez de force pour se relever et pour courir à pas chancelants sur des soldats qui étaient posté près de là, mais il fut facile de les achever.

Le sieur de Beauregard, capitaine français, voyant que le capitaine macassar, quoique percé de plusieurs balles, avait encore un reste de vie, défendit à son sergent de le tuer, et s'approchant de lui, il se mit en devoir de lui ôter son kriss. Il prit le fourreau au lieu de la poignée, ce que cet homme presque mort ayant senti, il eut encore assez de force pour le tirer et lui en fendre le ventre (11). Car il faut avouer que les blessures de ce poignard son horribles, ils donnent en frappant un certain tour de bras qui fait une ouverture aussi grande que les plus larges pertuisanes pourraient faire.

M. le chevalier de Forbin, jugeant par la résolution de ceux-ci de ce que les autres pourraient faire, fut obligé de prendre des mesures bien différentes de celles qu'il avait prises. Il fit sortir sa garnison, qui pouvait faire trois ou quatre cents hommes, qu'il rangea en bataille hors de la place, et les posta de telle sorte que les Macassars en devaient être investis. Pendant ce temps-là, les Macassars, qui avaient mis pied à terre, se doutant de ce qui était arrivé par les mousquetades qu'ils avaient entendues, redemandaient leur capitaine. Le chevalier de Forbin les payait de belles paroles pour gagner du temps et pour se mettre en état de les prendre ou de les tuer. Eux de leur côté se mettaient en devoir de vendre bien cher leur vie. Ils entortillaient les pièces de toile dont ils se couvrent les épaules autour de leurs bras pour leur servir de bouclier. Tout paraissait le mieux disposé du monde, lorsqu'un capitaine anglais quitta son poste et s'avança avec quelques soldats, envoyant dire au chevalier de Forbin qu'il allait lui amener pieds et poings liés toute cette canaille. Il laissa par malheur un petit fossé derrière lui. Les Macassars, jugeant cette conjoncture favorable, après avoir essuyé une décharge et quelques coups de piques qui en tuèrent quelques-uns, le mirent en pièce à coups de kriss, avec ses gens. On en trouva qui en avaient reçu plus de douze. Le reste de la garnison fut si fort épouvanté de cette première charge des Macassars, que sans en attendre une seconde, chacun songea à se sauver, et l'on vit place nette en un moment. Le chevalier de Forbin eut beau crier, il fut impossible de les rallier. Il fut obligé lui-même de se retirer, et courut grand risque de sa personne.

S'ils eussent su profiter de leur avantage, ils pouvaient se rendre maître de la forteresse dans l'épouvante où l'on était, mais on peut dire que si ces gens-là ont un courage de lion, ils en ont aussi la brutalité. Ils ne firent point de raisonnement, ils se contentèrent de tuer tout ce qui se présentait devant eux, sans discernement d'âge ni de sexe, et allèrent chercher un asile dans les bois, où les sangsues, les moucherons, la faim et cent autres misères ne les purent tant affaiblir, durant l'espace de douze ou treize jours, qu'il ne leur restât encore assez de vigueur pour mourir les armes à la main, et pour tuer encore cinq ou six hommes de ceux qui venaient pour les exterminer. Un jeune Macassar de dix à douze ans, qui était retranché dans un temple d'idoles avec quelques-uns de ses camarades, fit deux sorties le kriss à la main, et en tua deux pour sa part. On en prit quelques-uns en vie, que leurs blessures avaient mis hors de combat, un desquels expirant disait : Hélas, je n'en ai tué que deux, qu'on m'en laisse encore tuer sept et je mourrai content. D'autres priaient qu'on les dépêchât au plus tôt pour aller retrouver leurs compagnons, auxquels ils ne voulaient pas survivre. Mais Dieu, qui des plus grands maux tire les plus grands biens, en avait choisi trois de cette malheureuse troupe pour le ciel. Ils se firent chrétiens, et furent baptisés par ceux de MM. les missionnaires qui se trouvèrent pour lors à Bangkok. Deux surtout parurent être convertis de bonne foi, en quoi certes on ne peut assez admirer la profondeur des jugements de Dieu, qui fait ainsi tout coopérer au salut de ses élus. Une quatrième, au contraire, pressé de renoncer au mahométisme, demanda brusquement : Me pardonnera-t-on si je me fais chrétien ? et sur ce qu'on lui répondit que non, mais que cela même était une raison pour lui de penser à s'assurer l'autre vie, puisqu'il se voyait dans la nécessité de perdre celle ci : Que m'importe, dit-il avec une impiété sans pareille, que je sois avec Dieu ou avec le diable, si je dois une fois mourir, et là fut vérité cette parole de l'Écriture : L'un sera pris, et l'autre laissé. Nous marquons toutes ces particularités pour faire connaître le génie de cette nation, qui sans doute a un grand fond de bravoure naturelle, et si les coutumes barbares dans lesquelles ils sont élevés, et le défaut de discipline ne faisait pas dégénérer ce courage en une férocité brutale, elle pourrait tenir lieu parmi les plus vaillantes nations du monde.

Pendant que cette exécution se faisait à Bangkok, le roi tentait toutes sortes de moyens pour n'être pas obligé à en faire une semblable à Siam. Nous sommes témoins qu'il n'omit rien pour faire rentrer le malheureux prince de Macassar dans son devoir, et pour ne se voir point obligé de verser un sang royal, mais il semble que ce prince avait conjuré contre lui-même. L'exemple tout récent du pardon que les autres avaient obtenu lui devait faire espérer le même traitement pour lui et pour les siens, s'il voulait comme eux s'abandonner à la clémence du roi, et d'un autre côté la justice qu'on venait de faire à Bangkok de cinquante de sa nation lui devait bien dessiller les yeux, pour lui montrer sa perte inévitable et celle de tous les Macassars. Néanmoins ce prince, aveuglé de son malheur, ne voulut jamais se soumettre à aller lui-même demander pardon au roi, quelque sollicitation que ce monarque lui en fît faire par le mandarin de son quartier nommé Okphra Chula (12), qui est un mandarin qui a toujours accompagné M. l'ambassadeur de France pendant son séjour dans ce royaume. Cet Okphra Chula ayant envoyé dire à ce prince qu'il voulait lui parler, il lui fit réponse qu'il n'osait pas entrer dans la ville, à cause des troubles qui y étaient, mais qu'il priait l'okphra de vouloir sortir de la ville, et qu'il irait lui parler. L'okphra sortit par l'ordre du ministre, et s'en alla dans une maison qui est à lui proche du camp macassar, et là le prince le vint trouver.

NOTES

1 - La flamme est une longue banderole, ordinairement d'étamine, qu'on arbore aux vergues et aux hunes, soit pour servir d'ornement, soit pour donner un signal. En tant que navire amiral de l'escadre, le Gaillard, sur lequel se trouvait le père Tachard, devait arborer une flamme d'ordre, celle que le commandant d'une armée ou d'une escadre fait arborer au haut de la vergue d'artimon. Elle fait connaître aux officiers de chaque vaisseau qu'il faut qu'ils aillent à l'ordre. (Nicolas Aubin, Dictionnaire de marine, 1702, pp. 413-414). ⇑

2 - Cornelis Janszoon Speelman fut gouverneur-général de la VOC de 1681 à sa mort en 1684. À l'époque où l'escadre française se trouvait à Batavia, le gouverneur-général était Joannes Camphuys.

Cornelis Speelman.

Cornelis Speelman.

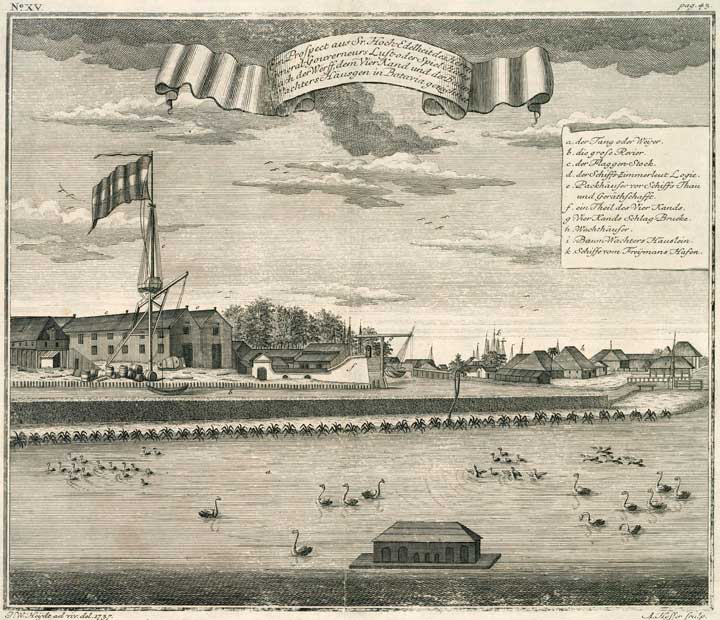

Vue des jardins des gouverneurs-généraux de Batavia. 1737. ⇑

Vue des jardins des gouverneurs-généraux de Batavia. 1737. ⇑

3 - La question du salut revêtait une importance toute particulièrement puisque le titre 1 de l'article III de l'ordonnance de 1689 ne contenait pas moins de 29 articles consacrés à ce sujet. Si l'on s'en réfère à l'article 1er (p. 65), il semble bien que c'était à la forteresse de saluer la première : Les vaisseaux du roi, portant pavillon d'amiral, de vice-amiral, cornettes et flammes, salueront les places maritimes et principales forteresses des rois, et le salut leur fera rendu coup pour coup à l'amiral et au vice-amiral, et aux autres par un moindre nombre de coups, suivant la marque de commandement. Les places et forteresses de tous autres princes et des républiques, salueront les premières l'amiral et le vice-amiral, et le salut leur fera rendu d'un moindre nombre de coups par l'amiral, et coup pour coup par le vice-amiral. Les autres pavillons inférieurs salueront les premiers. Mais les places de Corfou, Zante & Céphalonie, et celles de Nice et de Villefranche en Savoie, seront saluées les premières par le vice-amiral. Au reste nul vaisseau de guerre ne saluera une place maritime, qu'il ne soit assuré que le salut lui fera rendu. ⇑

4 - Isaac de l’Ostal de Saint-Martin (1629 ?-1691) passionné d’histoire, de langues et de botanique, était au service de la Compagnie hollandaise à Batavia depuis 1662.

Isaac de l’Ostal de Saint-Martin. ⇑

Isaac de l’Ostal de Saint-Martin. ⇑

5 - La Mare, ou Lamare, était un ingénieur qui demeura au Siam après le départ de l'ambassade et y entreprit de nombreux travaux. Dans son ouvrage L'Europe et le Siam du XVIe siècle au XVIIIe siècle - Apports culturels, L'Harmattan, 1993, Michel Jacq-Hergoualc'h énumère les projets de fortifications élaborés par l'ingénieur : Nakhon si Thammarat (Ligor), Phattalung (Bourdelun), Songkhla (Singor), Inburi (Inbourie) Lopburi (Louvo), Mergui, etc. Mais c'est Bangkok, la clé du royaume, qui devrait constituer pour lui une priorité. Toutefois, les travaux n'avancèrent guère, et lorsque l'ambassade Céberet - La Loubère arriva au Siam en 1687, presque rien n'était fait. L'ingénieur Vollant des Verquains, particulièrement imbu de lui même, accabla de reproches et de sarcasmes le pauvre La Mare, accusé de grave incompétence. Sa relation de la révolte des Macassars (peut-être retouchée par le père Tachard) est fort intéressante et livre certains détails qu'on ne trouve nulle part ailleurs. ⇑

6 - Les Hollandais s'étaient établis à Gowa en 1609 et pendant soixante ans menèrent des luttes incessantes pour tenter de conquérir le royaume. Ses forces ayant été anéanties par une offensive de Cornelis Speelman, le sultan Hassan Udin fut contraint à la reddition. Par le traité de Bongaya signé le 18 novembre 1667, il reconnaissait la suprématie hollandaise, s'engageait à démanteler ses forts, accordait un monopole commercial à la VOC et acceptait d'expulser tous les Européens non hollandais du sultanat. Il était en outre astreint à une lourde indemnité et permettait aux Hollandais d'occuper sa principale forteresse, qu'ils appelèrent Fort Rotterdam, en hommage à la ville natale de Speelman. ⇑

7 - Le camp des Macassars était situé en contrebas de ceux des Malais et des Portugais. Le cachon mentionné par La Mare n'est pas une rivière, mais un bras du Chao Phraya.

Emplacement du camp des Macassars à Ayutthaya. ⇑

Emplacement du camp des Macassars à Ayutthaya. ⇑

8 - Champa était un ancien royaume de l'actuel Viêt Nam. ⇑

9 - Selon Forbin, c'est pour le faire tomber entre les mains des Macassars et se débarrasser de lui que Phaulkon l'avait envoyé à Bangkok : (Mémoires du comte de Forbin, 1730, I, pp. 156-157) : Je partis sans avoir eu le moindre avis de la conjuration et sans savoir à quelle occasion on me renvoyait dans mon gouvernement. Constance, qui savait à point nommé le jour auquel les rebelles devaient faire leur dernière assemblée, prit si bien ses mesures et me fit partir si à propos pour me faire tomber entre leurs mains que je me trouvai sans le savoir au milieu des conjurés dont l'entrevue se faisait sur ma route et qui me laissèrent passer, je ne sais pourquoi, leur projet devant éclater le lendemain ou le jour d'après pour le plus tard. ⇑

10 - Du malais amuk, rage incontrôlable. C'est un accès subit de violence meurtrière qui prend fin par la mise à mort de l'individu après que ce dernier a lui-même atteint un nombre plus ou moins considérable de personnes. (Wikipédia). ⇑

11 - Dans ses Mémoires, Forbin raconte comment il recousit la blessure de Beauregard, un fils de commissaire du roi à Brest, et lui sauva la vie (1730, I, pp. 176-177) : On ne croira peut-être pas ce que je vais dire, car en effet, il a bien plus l'air d'une fable que de toute autre chose. Je puis pourtant assurer que je n'y ajouterai rien du mien, et que je ne rapporterai que la pure vérité. M'étant approché du lit et ayant examiné ce jeune homme de plus près, je vis qu'il respirait encore, mais il ne parlait plus, et il avait la bouche toute couverte d'écume. Je lui trouvait le ventre ouvert, toutes les entrailles et l'estomac même qui étaient sortis pendaient en s'abattant sur les cuisses. Ne sachant comme faire pour lui donner quelque secours, car je n'avais ni remède ni chirurgien, je me hasardai de le traiter comme je pourrais.

Pour cet effet, ayant accommodé deux aiguilles avec de la soie, je remis les entrailles à leur place et je cousis la plaie, comme j'avais vu faire dans de semblables occasions. Je fis ensuite deux ligatures que je joignis, et après avoir battu du blanc d'œuf que je mêlai avec de l'arack qui est une espèce d'eau-de-vie, je m'en servis pour panser le malade, ce que je continuai pendant dix jours. Mon opération réussit parfaitement bien, et Beauregard fut guéri. À la vérité, il n'eut jamais la fièvre ni aucun autre symptôme fâcheux. Je remarquai en lui remettant les entrailles dans le ventre qu'elles étaient déjà sèches comme du parchemin et mêlées avec du sang caillé. Mais tout cela n'empêcha pas la parfaite guérison qui suivit peu de jours après. ⇑

12 - Okphra Chula (ออกพระจุฬา) : ce titre était attribué à un dignitaire musulman chef de la nation malaise. ⇑

5 avril 2019