Livre II - Fin.

Voyage du cap de Bonne-Espérance à Banten.

En même temps que nous nous informions si curieusement des nouvelles de Siam, nous pensions à nous remettre en mer, pour en aller apprendre nous-mêmes. M. de van der Stel nous avait dit qu'il avait depuis quelque temps reçu un ordre du général de Batavia par lequel il lui était ordonné de faire partir cette année-là les vaisseaux hollandais qui viendraient aux Indes plus tôt qu'à l'ordinaire, parce qu'on avait remarqué que depuis quelques années les saisons étaient fort avancées, et que les vent qui auparavant soufflaient en certains temps réglés, commençaient à se faire sentir beaucoup plus tôt.

Sur cet avis, M. de Vaudricourt pressa le rembarquement des malades, et quand on lui représenta que la plupart des soldats et des matelots qu'on embarquait en cet état seraient trop faibles pour résister à la mer, il répondit que si on attendait davantage, on perdrait la saison et le voyage, et qu'ainsi il en périrait beaucoup plus. Il fit néanmoins assembler le Conseil, où il fit appeler MM. les envoyés et M. Desfarges. Tous ceux qui assistèrent à ce Conseil, non seulement conclurent au départ, mais le signèrent même de leur main.

Cette résolution prise, M. de Vaudricourt représenta à MM. les envoyés qu'ayant fait assembler tous les capitaines, et su d'eux qu'il y avait place dans leurs vaisseaux par la consommation des vivres faite depuis Brest jusqu'au Cap, pour les ballots qui étaient dans la Maligne, et qu'ainsi il était d'avis qu'on renvoyât cette frégate en France, puisqu'on ne l'avait demandée au roi que pour soulager les autres bâtiments. MM. les envoyés, qui étaient plus intéressés que personne, y consentirent volontiers. Ainsi il fut résolu que ce vaisseau rapporterait en France l'heureuse nouvelle de notre arrivée au Cap, du bon accueil qu'on nous avait fait et de la bonne disposition avec laquelle nous nous embarquions pour continuer notre voyage.

Avant que d'en partir, les ambassadeurs siamois écrivirent plusieurs lettres en France à des personnes dont ils croyaient devoir reconnaître les bons offices. Je les rapporterais ici volontiers toutes, et je suis sûr qu'on les lirait avec plaisir, mais je n'ai entre les mains que celle dont ils me chargèrent pour le père de La Chaize, et que je leur traduisis en français avec l'aide de leur interprète. En voici la copie fidèle, où je conserve autant que je puis l'expression siamoise :

|

Lettre de Oc Pravisu Ta, Son Tom Raiatoud, De Oc Luan Cala Raiamaetri Opatoud et de Occum Si Visara Vacha Tritud (1), au révérend père de La Chaize, confesseur du roi, dont le cœur est très noble, très généreux et sans aucune tache, très fidèle à son prince, très religieux, n'ayant d'autres vues que pour la propagation de la foi dans toutes les parties du monde qui ne l'ont pas encore reçue, et dont les entrailles sont si tendres pour tous les peuples, qu'il ne travaille que pour leur repos sur la terre et pour leur salut éternel. Le roi notre maître étant instruit de toutes vos grandes qualités a conçu une estime très particulière et une grande confiance pour une personne d'un si rare mérite. Il a bien vu que vous deviez prendre la meilleure part à l'union des deux nations que nous étions venu ménager, et il était sûr qu'à sa recommandation, vous auriez soin de nous instruire, pour bien soutenir notre caractère et réussir dans notre grande entreprise. Mais quelque assurance que nous eût donné ce grand prince notre maître d'une protection si favorable et si puissante, nous en avons ressenti, étant arrivés en France, des effets qui ont surpassé nos attentes et qui étonneront Sa Majesté quand nous aurons l'honneur de lui en rendre compte. Nous devons vous assurer en notre particulier que nous n'oublierons jamais les bons offices que vous nous avez rendus. Nous nous en souvenons encore chaque jour avec un singulier plaisir, et nous avons une grande joie de penser que nous l'allons dire au roi notre maître et à toute la nation. L'affection que vous avez témoignée avoir pour nos personnes nous fait croire que vous serez bien aise d'être informé de l'état de notre santé, qui a été parfaite depuis que nous avons pris congé de vous. Nous attribuons toute cette bonne disposition de corps et d'esprit où nous sommes, au grand bonheur qui se répand sur tous ceux qui ont l'honneur d'approcher du roi très chrétien, et au bon souvenir que vous avez chaque jour de nous. Nous souhaitons que le dieu qui a créé le ciel et la terre vous accorde tout ce que vous désirez, surtout qu'il vous inspire les moyens de rendre l'amitié de nos deux grands rois éternelle. Cette lettre a été écrite le huitième mois, le second plein de la lune, l'année Ihoh nopasoc l'ère 2231. C'est le vingt-quatrième juin de l'année 1687. |

Avant que de quitter le cap de Bonne-Espérance, je ne saurais passer sous silence une grâce bien particulière que nous reçûmes de M. Duquesne, et que ceux qui prennent intérêts à nos personnes ne sauraient assez reconnaître. Il y avait déjà quatre de nos pères dans son vaisseau, pour lesquels il avait une bonté et dont il prenait un soin extraordinaire ; mais ayant su que le mauvais air des flûtes avait tellement affaibli la santé de deux autres qu'il couraient risque de mourir avant que d'arriver à Siam s'ils ne changeaient de vaisseau, il me fit offrir des les prendre dans son bord et de leur donner même sa table. La faiblesse du père Boucher et les grandes incommodités qu'il avait souffertes durant la navigation, dont la terre n'avait pu encore le remettre, m'obligèrent d'accepter pour lui des offres si obligeantes. En effet, le bon traitement que ce père y reçut le reste du voyage, le rétablit en si parfaite santé qu'il fut dans la suite un des plus robustes et en état de travailler à son arrivée à Siam, comme ceux qui n'avaient point été malades.

La veille du jour qu'on avait pris pour l'embarquement des troupes, il arriva pendant la nuit un accident qui nous fâcha et qui alarma le gouverneur avec toute sa garnison. On lui avait fait savoir le dessein qu'on avait pris de faire embarquer le lendemain tous les Français dans leurs vaisseaux pour partir au premier bon vent. On l'avait remercié de toutes le honnêtetés dont il nous avait tous comblés. Comme il avait sujet d'attendre de nous de la bonne foi et de la reconnaissance, il fut surpris sur les onze heures du soir de voir par je ne sais quel hasard le feu se prendre à une maison tout au milieu de la bourgade. Les flammes de l'incendie, les cris des habitants et des soldats s'élevèrent presque en même temps. Je ne sais quels furent les premiers sentiments du gouverneur à cette vue, mais il agit en homme fort sage. Il ne se perdit point, il prit ses précautions et borda les murailles de sa forteresse de soldats, en faisant sortir une vingtaine bien armés, ou pour remédier au désordre du feu, s'il était arrivé par mégarde, ou pour s'opposer aux entreprises qu'on aurait pu former contre lui, ou du moins pour découvrir la cause de l'incendie. Il en fut bientôt informé. Les Français, qui étaient en grand nombre en diverses maisons du bourg, accoururent les premiers au feu, et l'éteignirent lorsqu'il menaçait toutes les habitations de la bourgade qui ne sont couvertes que de joncs ou de paille. Ce fut ainsi que nous reconnûmes au moins en quelque façon avant que de partir du Cap le bon accueil que le commandant nous avait fait durant notre séjour qui fut de douze jours entiers ; car nous mouillâmes le 11 juin, et nous levâmes l'ancre le 25. Il est vrai qu'étant partis, un calme qui nous surprit après avoir fait environ une lieue nous obligea de revenir presque au même endroit d'où nous venions de mettre à la voile, et nous fûmes contraints d'y rester encore deux jours, c'est-à-dire jusqu'au 27 que nous nous remîmes en mer.

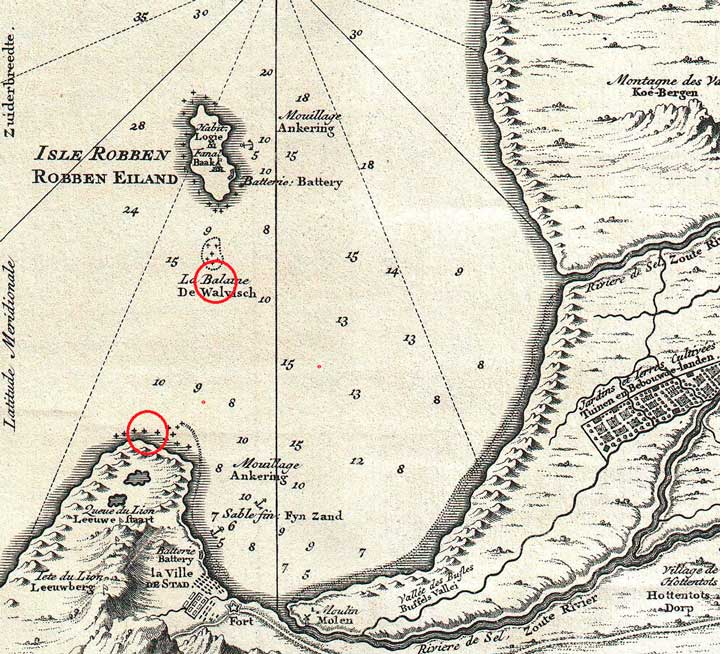

On appareilla dès le grand matin ce jour-là même avec un vent de sud-est assez faible, et nous tâchâmes de nous mettre au large, la saison étant déjà fort avancée, et nous en serions venus à bout si le vent ne nous eût pas sitôt abandonné. En effet, le calme nous ayant repris à une heure après midi entre la pointe du Lion et la tête de la Baleine (2), poste fort incommode, non pas à cause du la profondeur du fond qui n'a pas plus de douze, treize ou quatorze brasses d'eau, mais parce qu'il est plein de roches tranchantes. Nous revînmes encore mouiller à la rade dans le dessein de ne tenter plus ce passage et d'aller par l'autre passe, laissant l'île Robin sur la gauche, et la terre ferme sur la droite, où il y a partout un mouillage fort sûr depuis dix jusqu'à vingt brasses d'eau dans un fond de sable fin. Précaution qu'il faut toujours prendre quand le temps est tant soit peu douteux, parce que la violence des courants étant fort grande, et le fond n'étant pas bon dans la passe où nous voulions donner d'abord, il vaut mieux prendre ce petit détour que de risquer quand le vent n'est pas favorable.

Le samedi vingt-huitième, nous allâmes mouiller par dix brasses d'eau à la rade de l'île Robin, dont nous venons de parler, pour y attendre les autres vaisseaux qui ne furent pas sitôt prêts à sortir que nous. Dès que nous les vîmes approcher, nous nous remîmes en route, et donnant un assez grand tour à l'île Robin, nous nous tirâmes d'affaires. On sonda continuellement depuis la rade du Cap jusqu'à cette île, et on y trouva depuis dix jusqu'à vingt brasses d'eau.

Le dimanche 29, le vent de nord-ouest s'étant levé et étant devenu assez frais, nous perdîmes bientôt la terre de vue et nous commençâmes à faire bien du chemin ; car depuis midi de ce même jour jusqu'au lendemain, nous fîmes près de cinquante lieues. Il nous arriva un accident fâcheux le premier jour de juillet. Un calfat, c'est un ouvrier qui a soin de fermer les voies d'eau et d'empêcher qu'elle n'entre dans le navire, soit dans les chambres ou entre les ponts, ce pauvre homme visitait ses hardes dans son coffre lorsqu'on lui vint dire qu'une de ses chemises qu'il avait attachée à une manœuvre du vaisseau était tombée dans la mer, et courait risque d'être perdue. À cet avis, il laisse son coffre en désordre, et courant sur le pont, il aperçut ce linge accroché à un clou le long du bord. Pour le pêcher, il se saisit d'une gaffe, qui est une espèce d'aviron à croc, et se tenant d'une main aux haubans, il descendit sur le côté du navire, et se courba pour reprendre sa chemise avec cet instrument. Le malheur voulut qu'en ce moment, le vaisseau pencha si fort du même côté que l'homme se trouva dans l'eau. Le vaisseau venant à se relever, le calfat qui s'y tenait d'une main et qui croyait que cela suffisait, ne voulut point quitter sa gaffe, et c'est ce qui fut cause de sa perte, n'ayant pas assez de force pour se soutenir.

Le vent était arrière, et si violent qu'on eût couru risque de démâter si on eût voulut revirer. Outre cela, la mer si enflée qu'on n'osa jamais exposer la chaloupe. D'ailleurs il eût fallu plus de trois heures pour l'aller rejoindre. Nous espérâmes quelque temps qu'une flûte de l'escadre qui suivait pourrait bien le retrouver dans sa route, mais il fut englouti par les vagues qui étaient extrêmement grosses avant que le vaisseau pût être à lui. Notre chemin ce même jour-là fut de cinquante lieues. Nous ne pûmes, que deux jours après, dire la messe pour le repos du défunt, à cause de la violence du vent qui agitait beaucoup la mer et faisait furieusement rouler notre vaisseau.

Cet accident fut suivi trois jours après d'un autre, qui ne fut pas à la vérité si déplorable, mais qui ne laissa pas de nous inquiéter beaucoup. Le vent de nord-ouest s'augmenta si fort et souleva tellement les flots les jours suivants, que le 4 juillet, l'Oiseau qui embarquait l'eau des deux bords dans ses roulis fréquents fut obligé de porter de la voile pour se soutenir et éviter les coups de mer. Ainsi sur la fin du jour nous le perdîmes entièrement de vue, parce que nous portions peu de voiles pour attendre les flûtes qui nous suivaient. Cependant la nuit d'après, quelque attention que nous prissions de les garder à vue et de leur faire mettre leurs feux par nos signaux, elles se séparèrent de notre vaisseau, de sorte que le lendemain nous n'en pûmes voir aucune sur notre horizon. Ainsi les ayant inutilement attendues durant tout un jour, nous fîmes servir nos voiles pour continuer notre route.

Nos pilotes s'estimaient être ce jour-là au 38° 45' de latitude australe, et au 51° 11' de longitude. Nous nous entretînmes dans ce parallèle fort longtemps, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on jugea être aux environs de l'île d'Amsterdam, éloignée de plus de mille lieues du Cap (3). On navigua toujours entre le 37° et le 38°, et quelques minutes de latitude australe.

Les apparence qui nous firent présumer que nous n'étions pas éloignés de cette île furent du goémon, et des trompes semblables à celles du Cap, que nous rencontrâmes en assez grande quantité le 18 juillet à 36° 53' de latitude du sud, et à 88° 8' de longitude selon l'observation des pilotes. Le lendemain 19, on vit quelques oiseaux, entre autres une maupoule (4), et quelques petits goélands qui sont les signes ordinaire de la proximité de l'île d'Amsterdam.

Après ces remarques, nous dressâmes notre route un peu plus vers le nord, parce que pour nous conserver les vents favorables et éviter les calmes, nous avions fait droit à l'est mille ou onze cents lieues, ayant remarqué le premier voyage qu'en descendant vers la ligne, les vents s'affaiblissaient quelquefois si fort qu'ils prenaient ensuite de l'est, et nous devenaient contraires.

Une observation que nous avons faite déjà quatre fois, et qui est de la dernière conséquence, c'est la variation, ou comme parlent quelques-uns, la déclinaison de la boussole qui est la preuve la plus infaillible que nous ayons trouvée pour la longitude. Cette variation fut observée par nos pilotes avec leurs boussoles au Cap, 8° 30' nord-ouest, et nous l'avions trouvée 8° 40' nord-ouest avec un anneau astronomique du sieur Chapotot (5), placé sur la ligne méridienne, que nous avions tirée assez exactement dans le pavillon où nous logions. Cette même déclinaison fut trouvée par les pilotes après être sortis de la rade à huit lieues des terres en haute mer le 28 juin au coucher du soleil. Le 3 juillet, étant à 38° 38' de latitude et à 45° de longitude, on observa la variation au lever du soleil, qui fut de quinze degrés nord-ouest. Il faut remarquer que les bonnes cartes marines mettent le Cap à 37° de longitude ou environ, et ainsi nous nous en étions éloignés de huit degrés depuis notre départ, et la variation avait augmenté de six degrés et demi. Elle augmenta ainsi à proportion que nous avancions vers l'est jusqu'à vingt-cinq degrés nord-ouest. Car c'est la plus grande déclinaison que nous ayons remarquée, et nous l'avons remarquée deux fois de suite, le 14 juillet au coucher du soleil, et le 15 à son lever, avec tout le soin et toute l'exactitude qu'on peut faire sur mer. Les pilotes assuraient qu'ils étaient par leur point à 37° 19' de latitude australe, et à 75° de longitude. Dès ce même jour, après avoir fait environ vingt-deux lieues, la variation observée ne se trouva au coucher du soleil que de 24° 30' nord-ouest. Ainsi, décroissant toujours avec quelque proportion, tandis que nous nous approchâmes de l'île de Java, enfin à 11° de latitude sud et à 12° de longitude, qui est à peu près la situation de cette île de Java, nous ne trouvâmes que 2° 30' de variation nord-ouest.

M. le duc du Maine (6) nous avait ordonné, lorsque nous partîmes de Paris, d'observer l'inclinaison de l'aiguille aimantée, ou de la boussole, quelques savants ayant remarqué que lorsque l'aiguille non aimantée est dans un parfait équilibre, si on vient à l'aimanter, elle incline d'abord, et se penche en bas par le côté qui regarde le pôle. Ce prince habile en plus d'une science, et dont l'esprit égale le grand courage qu'il vient de faire paraître au siège de Philisbourg, voulait être éclairci sur ce point par de sûres expériences, et pour cela il avait commandé qu'on nous fît un instrument exprès, sur ce que je lui avait représenté que les boussoles des pilotes n'étaient pas suspendues assez délicatement, ni dans un équilibre assez exact pour faire cette observation avec la justesse qu'il fallait. Mais le temps ayant été trop court pour faire l'instrument, et nous étant trouvés pressés de partir avant qu'il fût achevé, nous n'avons point fait l'expérience.

Dans la navigation du Cap à Batavia, il mourut beaucoup de soldats dans les flûtes. Quelques-uns peu informés des saisons de la navigation, et qui se trouvaient mieux à terre qu'en haute mer, attribuaient une perte si considérable au peu de séjour qu'on avait fait au Cap, et disaient que les malades n'ayant pas eu le temps de se remettre, et les sains celui de se reposer, les uns et les autres n'avaient pu résister aux fatigues et aux incommodités de la seconde partie du voyage. D'autres disaient qu'il ne s'en fallait prendre qu'à la mauvaise qualité des vivres qu'on avait embarqués avec trop de précipitation, et sans choix, et plusieurs croyaient que le mauvais air des flûtes, et l'embarras où l'on était avait beaucoup contribué à toutes ces maladies. Je ne sais pas assez ces choses pour en dire mon sentiment, mais les soldats ne furent pas les seuls maltraités durant cette navigation. Quelques officiers des principaux y moururent, et nous y perdîmes deux jésuites, le père Rochette de la province de Lyon, et notre frère Serrelu, que j'avais reçu dans notre compagnie au cap de Bonne-Espérance, avec le consentement de tous nos père qui avaient reconnu depuis longtemps, et surtout dans ce voyage, sa capacité, sa vertu et son beau naturel. Je voudrais être assez informé du détail de la maladie et de la mort du père Rochette pour en faire ici le récit.

Tout ce que j'en sais, c'est qu'il avait gagné la fièvre maligne dont il mourut auprès des malades qu'il servit et qu'il assista toujours avec un zèle et une assiduité toute extraordinaire. Il s'était attiré un si grand respect dans le vaisseau par sa douceur, par sa modestie et par la sainteté de ses mœurs, qu'après sa mort, il se trouva des gens qui l'invoquèrent en particulier comme un saint, jusque-là qu'un capitaine des plus considérables des troupes, qui avait été un de ses amis, étant malade à l'extrémité, et se trouvant touché de Dieu, s'écria à la nouvelle de la mort de ce père : Saint homme, priez Dieu pour moi, c'est par votre intercession qu'il me fait à présent sentir les effets de sa miséricorde, et ce que nous n'avez pu sur moi durant votre vie par vos saintes exhortations, vous l'obtenez de Dieu après votre mort par vos puissantes et efficaces prières. Dans cette disposition le malade fit appeler un autre jésuite qu'il pria d'avoir soin de son âme durant le peu de temps qui lui restait à vivre. Il fit assembler même tous les officiers qui étaient dans le vaisseau, et après leur avoir fait une confession publique de ses fautes, il les exhorta à mener une vie chrétienne. Deux ou trois jours après, il mourut avec toutes les marques d'un prédestiné, ayant reçu tous les sacrements avec une dévotion exemplaire (7).

Nous sûmes tous ces détails par la Loire, qui fut le premier de nos vaisseaux que nous rencontrâmes le 8 août à 18° 8' de latitude australe, à 115° 40' de longitude. M. de Joyeux, capitaine de cette flûte, et ses pilotes, jugeaient que nous étions environ de soixante-dix lieues plus près de l'île de Java que ne le jugeaient les nôtres. Il ne fut pas cru non plus que les remarques que nous avions faites dans la relation précédente, par lesquelles nous faisions voir que l'île de Java est plus occidentale de soixante lieues qu'elle ne l'est sur les cartes marines, qui sont encore plus justes que les cartes géographiques : car quelques-unes de celles-ci marquent l'île de Java à 140° ou 145° de longitude, et nous avons constamment remarqué que cette île est située au 121° de longitude, ce qui montre que les géographies font l'île de Java de 530 lieues plus éloignées de nous qu'elle ne l'est en effet. Le 16 du même mois à midi nous aperçûmes la terre de Java, et nous reconnûmes que c'était la pointe la plus australe et la plus occidentale de cette île. Nous en côtoyâmes les bords les jours suivants, la sonde à la main en revenant plus de cent cinquante lieues presque sur nos pas.

Enfin, le 25 du même mois, ayant reconnu le détroit de la Sonde, nous donnâmes dedans par la grande passe, et arrivâmes heureusement à la rade de cette fameuse île.

Fin du deuxième livre.

NOTES

1 - Il s'agit ici d'une transcription assez approximative des noms des trois ambassadeurs ainsi que de leur grade : Okphra Visut Sunthon (ออกพระวิสุทธิสุนทร), Ambassadeur (Rachathut : ราชทูต). Okluang Kanlaya Rachamaïtri (ออกหลวงกัลยาราชไมตรี), Vice-ambassadeur (Upathut : อุปทูต) et Okkhun Siwisan Wacha (ออกขุนศรีวิสารวาจา), Troisième ambassadeur (Trithut : ตรีทูด). ⇑

2 - Cette pointe du Lion deviendra au XVIIIe siècle la Pointe des pendus, ainsi nommée, parce qu'on a vu longtemps des squelettes de quelques criminels qui s'étaient révoltés contre les officiers de leurs vaisseaux, qu'ils avaient ensuite assassinés. Ils furent pris et subirent la peine due à leur crime ; on les exposa sur cette pointe pour servir d'exemple aux matelots. (Grandpré, Dictionnaire universel de géographie maritime, 1802, II, p. 136). Quant à la Baleine, il ne s'agit pas d'une île, mais d'un rocher considérable et assez dangereux situé au nord de l'entrée de la baie de la Table, au cap de Bonne-Espérance, au nord de la pointe aux pendus, et au sud de l'île Robin. Il y a passage entre cet écueil et l'île. (Grandpré, op. cit., p. 313).

Localisation de la Pointe du Lion et de la Baleine sur une carte de 1773. ⇑

Localisation de la Pointe du Lion et de la Baleine sur une carte de 1773. ⇑

3 - À environ 5 140 km, soit entre 900 et 950 lieues.

Localisation de l'île d'Amsterdam sur Google Map. ⇑

Localisation de l'île d'Amsterdam sur Google Map. ⇑

4 - Le mot est cité par A. Thomas dans son article Mots obscurs et rares de l'ancienne langue française (Romania, tome 36 n° 142, 1907. p. 280), avec pour définition : Oiseau de mer indéterminé, ce qui ne nous renseigne guère sur cet énigmatique volatile. ⇑

5 - Le sieur Chapotot, ingénieur du roi et fabricateur d'instruments de mathématiques tenait boutique quai de l'Horloge à Paris. C'était un des spécialistes les plus renommés dans ce domaine, avec Le Bas, galerie du Louvre, et Buterfield, également quai de l'Horloge. ⇑

6 - Louis Auguste de Bourbon, duc du Maine, duc d'Aumale, prince souverain de Dombes, comte d’Eu, est un fils légitimé du roi de France Louis XIV, né à Saint-Germain-en-Laye le 31 mars 1670 et mort à Sceaux le 14 mai 1736. (Wikipédia). Boiteux de naissance (il fut surnommé Gambillard), il était pourvu d'une vaste érudition, et préférait l'étude aux champs de bataille. Il fut d'ailleurs un piètre officier.

Portrait du duc du Maine en Lieutenant général vers 1690-1700. Collection particulière. ⇑

Portrait du duc du Maine en Lieutenant général vers 1690-1700. Collection particulière. ⇑

7 - Il s'agissait du sieur Plantier, ingénieur et capitaine, qui était nommé pour commander la 10ème compagnie et qui mourut pendant la traversée. Un rapport rédigé au Siam le 27 décembre 1687 et transmis en France par l’ambassade La Loubère (A.N. C1/23, f° 220r°) indique que l’ingénieur La Mare (ou Lamare), qui avait renoncé au gouvernement de Mergui et au titre d’Ok-phra pour bénéficier des appointements d’ingénieur que lui avait fait miroiter le chevalier de Chaumont, postula pour remplacer le capitaine décédé. Desfarges, qui avait le sens de la famille, donna la préférence à son fils : Le sieur Plantier étant mort, il [Desfarges] espère qu’on approuvera qu’il ait donné sa compagnie au chevalier Desfarges.

Dans un résumé de son Journal conservé aux Archives Nationales (Colonies, C 1 24, f° 237-242) Céberet indique : Il n'était mort jusqu'à mon départ d'officiers que le sieur Plantier, ingénieur et capitaine, et le sieur Saumoret, lieutenant, et le nommé Petit, chirurgien-major, auquel M. de Vaudricourt a suppléé en donnant un de ceux de son vaisseau. Les révérends pères jésuites ont perdu le père Rochette, l'un d'eux. ⇑

5 avril 2019