Livre V - Début.

Remarques diverses sur le royaume de Siam.

E roi n'était venu à Siam que pour donner audience aux envoyés, comme nous avons déjà dit. Il n'était occupé que de la chasse des éléphants. Ainsi, l'audience donnée, il partit le lendemain pour continuer la chasse. À une lieue de Louvo, ce prince a fait bâtir un palais fort spacieux. Il est entouré de murailles de briques assez hautes. Le dedans n'est fait que de bois. Le lieu est fort agréable par sa situation naturelle. Il y a une grande pièce d'eau qui en fait une presqu'île, où le roi de Siam a fait bâtir deux frégates de six petites pièces de canon d'une livre de balles, sur lesquelles ce prince prend plaisir à se promener. Au-delà de ce canal est une forêt qui a quinze ou vingt lieues d'étendue, pleine d'éléphants, de rhinocéros, de tigres, de cerfs et de gazelles.

Ces sortes de chasses que nous avons décrites dans le premier voyage paraîtront sans doute fort dangereuses, parce qu'en effet il n'y a point d'animal plus furieux et qu'on puisse moins éviter que l'éléphant lorsqu'il est en colère. Quelque léger à la course qu'un homme puisse être, cet animal l'attrape aisément ; et quand on serait assez habile pour grimper sur les arbres de la forêt, outre que l'éléphant les renverse à moins qu'ils ne soient fort gros, il y en a peu qui soient assez hauts et où la trompe de l'éléphant ne puisse atteindre. Car dans ces bois, il y a des éléphants de douze et de treize pieds de haut. Les ordinaires sont de dix ou douze. Les rhinocéros ne sont guère moins dangereux et ne font jamais de quartier quand ils rencontrent quelqu'un. Pour les tigres, on peut s'en garantir plus facilement, quoiqu'ils soient d'une grandeur énorme. On m'a assuré qu'on en avait vu d'aussi gros et d'aussi grands que des chevaux. Pourvu qu'on ne les attaque pas, ils ne se jettent pas ordinairement sur les passants, et quand on fait du bruit, surtout avec des armes à feu, ils prennent d'abord la fuite, à moins qu'on ne les ait blessés. Car alors ils sont plus à craindre que les éléphants même, et l'on m'a dit qu'un tigre sait démêler parmi cent personnes celui qui l'aura blessé.

Mais quand on prend les précautions dont se sert le roi de Siam dans ces sortes de chasses, il n'y a rien de si agréable, et de moins à craindre. Il fait mener deux ou trois pièces de canon d'environ quatre livres de balles, et il n'entre jamais dans les bois que monté sur un éléphant de guerre, accompagné de plus de quatre ou cinq cents hommes, dont plus de cent sont montés sur de semblables éléphants. Quand on est sur un de ces animaux, on ne craint rien. Il n'y a point de bêtes, quelques furieuses qu'elles soient, qui osent ou qui puissent nuire à un éléphant.

Les envoyés extraordinaires n'allèrent à Louvo que quelque temps après le roi. M. Constance, qui a soin des plus petites choses comme des plus grandes, voulut les prévenir de quelques jours, afin de donner ses ordres et que tout fût prêt à leur arrivée. Il leur fit préparer une très belle maison, qu'il avait fait bâtir depuis deux ans tout auprès de celle qu'il avait déjà fait faire le voyage précédent et où M. l'ambassadeur était logé. Celle-là était bien plus magnifique et plus logeable que la première. Elle était superbement meublée, et avait des appartements fort commodes et fort propres pour plus de trente officiers, sans compter quarante ou cinquante valets, qui étaient tous placés à leur aise. M. Desfarges, que le roi voulait retenir plus longtemps à la Cour, avait une maison séparée, laquelle fut meublée par l'ordre de Sa Majesté siamoise. Ce général voulait au commencement tenir table ouverte, mais M. Constance le fit prier de n'en avoir point d'autre que la sienne, parce qu'y ayant déjà deux grosses tables, les officiers seraient trop partagés, et ainsi elles deviendraient inutiles.

Nous avions eu ordre de suivre la Cour à Louvo, et le roi eut la bonté de prendre un soin particulier de nous y faire loger assez commodément pour nos fonctions. M. Constance, qui nous avait placés à Siam dans la plus belle maison de la ville après la sienne, qui passerait en Europe pour très belle si les appartements étaient aussi réguliers et aussi bien disposés qu'ils sont grands et magnifiques chacun en particulier, nous fit mettre à Louvo dans une maison bâtie à la manière des Persans, où l'ambassadeur de Perse avait logé avec toute sa suite. Nos pères s'étaient plaints à Siam de la beauté des meubles qu'on avait mis dans la maison qu'on leur avait donnée, parce qu'ils étaient trop riches. Ils renouvelèrent leurs plaintes à Louvo, et refusèrent même quelque temps de s'en servir, mais il fallut enfin obéir. M. Constance leur, dit de la part du roi, qu'ils ne devaient pas avoir tant d'égard à leurs personnes particulières et à leur état qu'à la dignité de celui qui voulait ainsi marquer combien il était sensible aux bontés du roi de France qui les avait envoyés ; qu'ils prendraient d'autres ameublements quand ils seraient dans leur collège qu'on bâtissait incessamment, et qu'ils y pourraient vivre conformément à leur profession ; mais qu'à présent, quoiqu'ils en pussent dire, ce prince voulait les loger et les traiter d'une manière qui convînt à l'affection qu'il leur portait. En effet, durant tout le temps que nous fûmes à Louvo, les officiers du roi nous firent fournir tous nos besoins, nous défrayant pour notre table, pour nos habits, et pour tout notre entretien avec une profusion, une bonté et des soins incroyables. Car Sa Majesté, ne se contentant pas d'avoir établi des officiers particuliers pour prévenir nos besoins, nous en envoyait d'autres de temps en temps pour s'informer si les premiers faisaient leur devoir, et si nous manquions de quelque chose. Quelques-uns de nos pères étant tombés malades, le roi leur envoyait ses deux médecins chinois deux fois le jour, avec ordre de lui rendre compte chaque fois de l'état où ils avaient trouvé les pères malades. Nous n'avions pas besoin que ce prince descendît dans un si grand détail : son ministre, auquel il nous avait recommandés, prenait de nous des soins si obligeants et si particuliers, que nous avions chaque jour de nouveaux sujets de confusion et de reconnaissance. Ne se contentant pas de nous avoir procuré par son crédit la bienveillance, la tendresse, la protection et la faveur du roi son maître, il enchérissait encore lui-même par ses bienfaits sur toutes les bontés de ce prince.

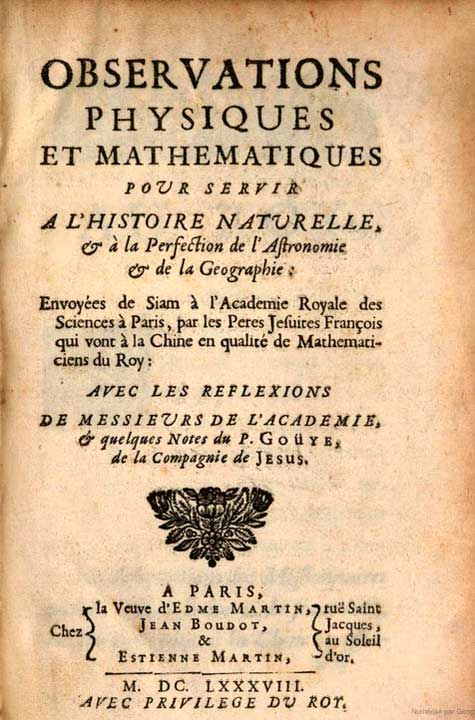

Auprès de la maison que nous avait donnée M. Constance, il y en avait une autre plus petite, qu'on donna à quelques domestiques que nous avions amenés de France, et qui nous étaient nécessaires pour dessiner et peindre au naturel les plantes et les animaux curieux et pour raccommoder nos instruments. C'était là où nos pères français avaient logé la dernière année avant leur second embarquement pour la Chine. On pourra voir une partie de ces remarques dans un livre intitulé Observations physique et mathématiques pour servir à l'histoire naturelle et à la perfection de l'astronomie et de la géographie. Ce livre a été imprimé l'an 1688 chez Martin, au Soleil d'Or, par les soins du père Gouye, enrichi des savantes réflexions de MM. Cassini et de la Hire et du même père Gouye, auquel je renvoie le lecteur curieux de ces sortes d'ouvrages (1).

Quand MM. les envoyés furent arrivés à Louvo, ils firent demander au roi de Siam une audience particulière pour donner les présents de Monseigneur, laquelle ils obtinrent fort aisément. Je n'ai rien dit de tout ce qui se passa à la première audience qu'ils eurent à Siam, parce que j'ai parlé fort au long dans mon premier voyage de celle que M. le chevalier de Chaumont y avait eue, et que celle de MM. les envoyés se passa à peu près avec les mêmes cérémonies, mais comme à Louvo il y eut quelque chose de particulier, je rendrai compte de ce que j'y ai remarqué de principal.

La salle d'audience du palais de Louvo est tout entourée de grandes glaces que le roi de Siam a fait venir de France. Les entre-deux qui joignent les compartiments sont de même matière, à l'exception de quelques-uns qui sont d'or bruni, ce qui fait voir dans chaque miroir opposé une perspective nouvelle et très agréable. Elle peut avoir quatorze ou quinze pas géométriques de longueur, et sept à huit de largeur sur trente ou trente-cinq pieds de haut. Il y avait encore quelques endroits d'espace en espace qui n'étaient pas garnis. Depuis que les dernières pièces qu'on attendait de France sont arrivées, on y travaille incessamment, et elle sera bientôt achevée. Cette salle sera la plus curieuse qu'on voie dans tous les palais d'Orient. Le trône y est tout couvert de lames d'or en figures rondes, dont la moitié sont environ de six à sept pieds dans la salle vis-à-vis la plus grande porte qui donne sur une cour. Le sommet s'élève en dôme jusqu'au lambris, mais le siège du roi n'a pas plus de quinze à seize pieds de haut. Il y a cinq ou six marches qui servent comme de base, parce qu'on n'y peut monter que par-derrière hors de la salle. Son architecture n'est pas fort régulière, mais elle ne laisse pas d'être agréable. L'on y voit plusieurs sortes de fleurs en relief, à chaque côté sont trois parasols à plusieurs étages de la même manière que le trône, dont les deux plus proches touchent presque au plancher, et les autre diminuent peu à peu, en faisant néanmoins un demi-cercle. Ces ornements regardés tout ensemble paraissent dans une symétrie qui surprend d'abord, et qui plaît.

MM. les envoyés étaient encore dans une cour hors de cette salle lorsqu'ils aperçurent le roi de Siam qui les attendait sur son trône. Aussitôt, ils lui firent une profonde révérence, à laquelle ce prince répondit par une inclination de corps assez basse. Ils en firent une seconde en entrant dans la salle, où l'on monte par un escalier de sept à huit marche, et enfin une troisième étant auprès de leurs sièges avant que de commencer leur compliment, que M. de La Loubère fit en ces termes :

|

Grand roi, dont l'amitié et l'alliance seront toujours plus estimées par les princes, qui auront plus de véritable grandeur, le Dauphin de France nous a chargés de témoigner à Votre Majesté l'estime extraordinaire qu'il fait de sa royale amitié et de ses magnifiques présents. Fils unique et héritier présomptif de Louis le Grand, il met l'alliance et l'amitié de Votre Majesté au rang des plus grands avantages que la plus haute naissance du monde lui ait attirés. Sa magnanimité et sa sagesse en mesurent le prix par les grandes et royales qualités de Votre Majesté, qui comme le parfum le plus exquis, ont répandu leur odeur jusqu'aux extrémités de la terre. Il espère que Votre Majesté agréera les présents qu 'il lui envoie, et il désire avec passion que par ce témoignage et par toutes les assurances qu'il nous a chargés de donner de sa part à Votre Majesté, elle soit entièrement persuadée de la haute estime et de l'affection extrême qu'il a pour elle, et dans laquelle pour le bien des deux royaumes, il veut élever les augustes princes ses enfants. |

Le roi de Siam répondit à ce discours d'une manière fort obligeante, qu'il recevait avec bien de l'estime et de la reconnaissance les présents d'un aussi grand prince, qu'il ne doutait pas qu'il ne fût le digne héritier des incomparables vertus et des grandes qualités du roi son père, et qu'il espérait qu'il conserverait toujours entre les Français et les Siamois la correspondance que le roi et lui avaient si bien établie ; qu'il avait appris avec plaisir la nombreuse postérité que Dieu donnait à Monseigneur, que la France et l'univers ne sauraient assez avoir d'héritiers de Louis le Grand. Après cela, ce prince fit diverses questions à MM. les envoyés sur la santé, l'âge et les emplois de M. le Dauphin et de Mme la Dauphine, à quoi ils satisfirent, et ensuite le roi se retira.

J'ai parlé des deux belles maisons que M. Constance avait fait bâtir dans la ville de Siam et à Louvo : il faut parler ici d'une autre encore plus belle qu'il a fait bâtir à Dieu. Cette chapelle, qui est à Louvo, était presque achevée quand M. le chevalier de Chaumont y arriva, et on y dit toujours la messe tandis qu'il y demeura, mais elle n'avait encore aucun ornement. On peut dire à présent qu'il ne se peut guère voir de chapelle dans la maison d'un particulier ni plus riche ni plus spacieuse. Elle n'a pas cette régularité et cette symétrie qui est au goût des experts en architecture, parce que M. Constance, n'ayant point d'architecte, l'a fait bâtir à sa fantaisie ; mais mal aisément peut-on trouver à redire. Le marbre si précieux, si peu connu et si estimé dans les Indes, n'y est pas épargné. De quelque côté qu'on jette les yeux, depuis le sommet de cette chapelle jusqu'à son fondement, on n'y voit qu'or et peinture. Les tableaux où sont représentés de suite et par ordre les principaux mystères de l'Ancien et du Nouveau Testament ne sont pas exquis, mais les couleurs en sont surprenantes, et le peintre, qui est japonais de nation, y a fait connaître que si les beaux arts étaient aussi estimés et aussi bien cultivés aux Indes qu'il sont en Europe, les peintres indiens et chinois ne cèderaient peut-être pas aux plus habiles maître européens. Le tabernacle, auquel on travaille incessamment, sera fort grand et tout d'argent massif. Il n'y a pas de broderie sur les ornements, mais l'étoffe dont ils sont faits est extrêmement riche et légère. Le toit de cette chapelle est triple à la manière des pagodes, et il est tout couvert de calin, qui est une espèce de métal fort blanc, entre l'étain et le plomb, et beaucoup plus léger que l'un et l'autre. Un balustrade à hauteur d'appui en environne le corps et la sépare des deux maisons que M. Constance a fait bâtir à Louvo, parce que les Siamois gardent cette précaution, et prétendent marquer leur vénération pour les lieux sacrés en les séparant de tous les autres édifices qui servent à l'usage des hommes. Au-devant de la porte qui répond à la rue, il y a une assez grande cour faite en amphithéâtre, où l'on monte par douze ou quinze marches, au milieu de laquelle paraît une grande croix de pierre, qui doit être dorée, posée sur un large piédestal, dont les ornements et la structure sont d'une architecture bien différente de la nôtre. Tout autour de cette cour règne une espèce de galerie de trois pieds de haut, où l'on voit de petits enfoncements ménagés d'espace en espace pour y mettre des lampes qu'on tient allumées depuis les premières vêpres des grandes fêtes jusqu'au lendemain.

On sera peut-être surpris que je rapporte tous ces détail, mais on ne laissera pas de les approuver quand on fera réflexion que toutes ces choses se font au milieu du paganisme, dans une ville capitale de la plus superstitieuse nation de l'Orient, où la Cour du prince réside ordinairement, et qui est dévouée d'une manière toute particulière à l'idolâtrie. Car à Louvo, on ne voit que des pagodes et des maisons de talapoins, de sorte qu'on l'appelle assez souvent la Ville des pagodes. Ainsi, il semble qu'en érigeant publiquement des croix et des églises, on dresse des triomphes à Jésus-Christ dans l'empire du démon, et on accoutume ainsi insensiblement les Siamois à la vue et à l'estime de la croix, qu'il ont en horreur, parce que les talapoins leur prêchent que le frère de leur dieu est crucifié dans l'enfer à cause de ses impiétés, comme nous l'avons expliqué assez au long dans le sixième livre du premier voyage (2).

Les personnes de piété, pour la satisfaction desquelles nous écrivons ces sortes d'ouvrages, seront bien aises d'apprendre que la dédicace de cette chapelle se fit à Louvo, aussi publiquement et avec autant de solennité qu'on l'eût pu faire dans la ville la plus catholique de l'Europe. Il n'y avait pas à la vérité un fort grand concours de peuple, parce que les Siamois ne sont pas encore chrétiens, et qu'on n'y voyait que quelques Français et Portugais qui étaient à Louvo. Pendant l'octave de la cérémonie, on y prêcha chaque jour, on chanta la grande messe et on y dit vêpres. Les trois derniers jours, il y eut tous les soirs un feu d'artifice. On en voit peu de semblables en Europe, car il faut avouer que les Chinois et les Mogols excellent dans la composition de ces sortes de feux. M. Constance ne voulut rien épargner de tout ce qui pouvait rendre cette fête magnifique, afin de donner du crédit à la religion par ces spectacles où tout le monde accourait de quelque secte et de quelque nation qu'ils fussent. M. de Métellopolis dit la messe pontificalement le dernier jour de l'octave, qui était la fête de la Présentation de Notre-Dame, après avoir fait toutes les cérémonies de la dédicace de cette chapelle consacrée à Dieu sous le nom de Notre-Dame de Lorette.

Un jour de cette solennité, M. Constance ayant voulu assister au sermon et à la grand-messe avant que d'aller au palais, il se rendit tard au Conseil. Le roi lui ayant demandé la raison de son retardement, il prit de là occasion de lui expliquer ce que le prédicateur avait dit, à quoi Sa Majesté prit un si grand plaisir qu'elle témoigna publiquement souhaiter que les pères français sussent le siamois pour les entendre.

On se sert à Siam de deux langues assez différentes. Il y a la langue du peuple, qui s'appelle en portugais Lingua de Fora, et la langue des mandarins et du palais, qui s'appelle Lingua de Dentrao, parce qu'il n'y a que les grands qui approchent la personne du prince qui la sachent parler (3). Ce serait même une fort grande grossièreté que de se servir en parlant au roi des expressions du vulgaire. Les Siamois ont tant de respect pour la personne de leur roi, qu'ils ont des paroles consacrées pour lui, lesquelles ils n'osent pas adresser à d'autres. Les talapoins seuls ont ce privilège, et ce qui est encore singulier, c'est que le peuple emploie les mêmes termes quand il les salue en les abordant que quand ils prient Dieu, et qu'ils commencent ainsi leurs prière Sâtou Fá (4), qui est une expression du pali, laquelle est une troisième espèce de langue particulière des savants qu'on apprend à Siam comme le latin en Europe. Il ne sera pas hors de propos de remarquer que presque toutes leurs prières se font en langue pali, connues seulement des plus habiles talapoins, parce que, disent-ils, une langue qui doit exposer tant de mystères doit être elle-même mystérieuse, et n'être en usage que parmi quelques gens d'élite pour n'être pas profanée.

Comme il n'y avait que les talapoins qui sussent parler la langue du palais et dont on pût l'apprendre, que d'ailleurs il était pour nous de la dernière conséquence de l'étudier, le roi souhaitant que quelques jésuites s'y appliquassent incessamment, M. Constance me témoigna que pour apprendre aisément cette langue, nos pères devaient s'éloigner de tout commerce les uns des autres et n'entendre jamais parler français, afin que ne voyant et ne conversant qu'avec des Siamois, ils fussent obligés par nécessité de se faire entendre, de l'apprendre et de la parler. Il m'ajouta que les talapoins la parlaient ordinairement entre eux, que ce serait un fort grand avantage s'ils pouvaient demeurer parmi eux dans leurs maisons, et qu'il en parlerait au roi pour obtenir un ordre aux talapoins de recevoir chez eux trois ou quatre de nos pères. Je trouvai cette ouverture fort avantageuse, et je le conjurai de nous rendre ce bon office auprès de Sa Majesté. Ce prince y était de lui-même disposé. Aussitôt qu'on lui en eut parlé, il fit venir deux sancrâs les plus savants de Siam et de Louvo et leur ordonna d'apprendre la langue du palais aux pères de notre Compagnie qui iraient demeurer chez eux. Cet ordre ne fut pas fort agréable à ces prélats des talapoins, mais il fallut y obéir sans réplique.

La vie que mènent ces solitaires est extrêmement austère, et il fallait, pour ne les pas scandaliser, que les pères qui demeureraient chez eux s'y conformassent dans les choses licites. Quelque extraordinaire que parût cet état si différent du nôtre, on n'eut pas de peine à trouver des personnes qui voulurent l'embrasser. On choisit les pères Le Blanc, de la Breuille et Bouchet pour commencer une épreuve si rigoureuse. Le premier n'était pas encore dans la talapoinière, parce que l'appartement que le roi lui faisait bâtir par honneur auprès de celui du sancrâ n'était pas encore achevé quand j'en partis. Les deux autres vivaient, il y avait déjà près d'un mois, parmi les talapoins lorsque je quittai Louvo.

Avant mon départ, je voulus leur rendre visite, et en même temps au sancrâ qui leur apprenait la langue, et qui le faisait avec une honnêteté et un zèle extraordinaire. M. Constance, pour faire connaître aux talapoins et autres Siamois l'estime qu'il faisait de ces pères, se mit de la partie avec deux ou trois autres jésuites.

Le sancrâ, qui avait été averti de notre dessein, nous attendait dans son appartement. À sa porte, il y avait un grand bassin de terre plein d'eau, où les talapoins et les Siamois se vont laver les pieds avant que d'entrer dans sa chambre. M. Constance quitta ses souliers à la porte, et nous suivîmes son exemple. C'est une honnêteté qui se pratique chez les grands du pays quand on leur marque beaucoup de respect. Lorsque nous entrâmes, le talapoin qu'on salua ne se leva point du siège où il était assis les jambes croisées. C'était une petite estrade élevée d'un demi-pied et couverte d'un tapis de Perse de quatre pieds en carré. Le reste de la chambre était couvert d'une natte fine, sur laquelle nous nous assîmes auprès de lui, les jambes croisées. Je remarquai qu'il avait mis au-dessus de sa tête le portrait de notre grand roi qu'un de nos pères lui avait donné. Il en parla avec des sentiments d'un respect extraordinaire, faisant assez voir combien il était instruit des grandes vertus de ce monarque. Quand on lui eut dit que le roi de Siam me renvoyait en France, il ne manqua pas de me féliciter de l'honneur que j'allais avoir en approchant encore une fois d'un si grand prince si nécessaire à la France et à tout l'univers. C'était pour nous une joie bien particulière de voir que la réputation du roi avait pénétré jusque dans les solitudes des talapoins, et que leurs supérieurs, accoutumés à recevoir les adorations du peuple et des grands, et à mépriser tous les autres hommes, avaient une si grande estime et une vénération si profonde pour Sa Majesté. Nous parlâmes quelque temps à ce sancrâ de l'existence d'un seul dieu, de sa grandeur et de quelques-uns de ses attributs qui frappent le plus. Il en convint aisément, et il nous avoua qu'il s'étudiait particulièrement à chercher la vérité. Nous l'exhortâmes à la chercher dans le dessein de la suivre dès qu'il l'aurait rencontrée, lui disant que pour la trouver, il fallait sur tout s'adresser à Dieu, qui en est la source, et la lui demander avec confiance par de fréquentes prières. Au commencement, il nous présenta du bétel qu'il mâchait continuellement, et pendant tout notre entretien, il y avait deux personnes qui l'éventaient pour lui donner du frais, l'un était talapoin, et l'autre l'avait été durant vingt ans, mais n'ayant pu pratiquer plus longtemps une vie si sainte, il s'était fait pécheur, comme ils parlent, c'est-à-dire qu'il s'était marié.

Nous sortîmes de là fort satisfaits de la modestie et de la douceur du sancrâ, et nous allâmes ensuite dans la chambre des deux pères qui demeuraient auprès de lui. Ces chambres n'ont que dix pieds de long sur neuf de large ou environ. Le sol est couvert d'une petite natte, et les murailles tapissées d'une toile peinte à l'indienne. Il n'y a pour tout ornement qu'une petite estrade de deux pieds de long et d'un demi-pied de haut qui sert d'oratoire avec un crucifix au-devant, à côté d'une petite fenêtre fort étroite, et un petit lit, sans siège, ni table, ni aucun autre meuble. Les pères sont toujours dans leur chambre à prier, à lire et à étudier, ou ils sont chez le sacrâ pour apprendre à lire, à écrire et à parler la langue de la Cour. Ils n'en sortent qu'à dix heures du matin, pour venir dire la messe à notre chapelle de Louvo et pour dîner avec nous, et s'en retournent à une heure après midi pour recommencer leurs mêmes exercices jusqu'au lendemain, ne faisant qu'un repas par jour, et ne buvant jamais de vin pour ne pas scandaliser les talapoins ou les autres Siamois.

Pendant l'octave de la dédicace dont nous venons de parler, le roi de Siam voulut donner une audience à tous les jésuites ensemble. M. Constance fut notre introducteur et notre interprète. Avant que Sa Majesté parût, nous étions déjà assis sur un tapis de Perse, et sous une espèce de dais tous de suite sur la même ligne à trois ou quatre pas d'une grande fenêtre où le roi devait se faire voir. La lettre que le révérend père de La Chaize avait écrite à Sa Majesté siamoise, les deux machines de Romer (5) qu'il lui envoyait avec deux lunettes, dont l'une était de six pieds et l'autre de douze, étaient sur une table d'argent qui touchait presque la muraille un peu à côté de la fenêtre, que le roi ouvrit quelque temps après. Ce prince s'étant assis sur un fauteuil de tambac (6), nous dit d'un visage riant en nous regardant : Que j'ai de joie de voir tous ces pères auprès de moi arrivés en bonne santé ! Après que nous eûmes remercié Sa Majesté de l'honneur qu'elle nous avait fait en nous demandant au roi notre maître, et de celui qu'elle nous faisait en nous admettant en sa présence, nous lui dîmes que nous avions eu à la vérité beaucoup de peine à quitter le plus grand roi du monde, nos amis et notre chère patrie, mais que cette peine avait été bien adoucie par l'espérance que nous avions eue de retrouver à Siam dans le plus grand roi de l'Orient les mêmes bontés et la même protection royale dont le roi notre maître honorait toute notre Compagnie ; que les bienfaits dont Sa Majesté siamoise nous comblait chaque jour nous avaient fait oublier toutes les fatigues d'un si pénible voyage que nous avions entrepris pour son service, mais que nous nous estimerions heureux d'employer le reste de nos vies à apprendre la langue du pays, pour communiquer ensuite plus facilement à ses peuples les sciences de l'Europe et surtout la connaissance du vrai dieu. J'ajoutai que tous les pères en Europe étaient infiniment touchés de ses bontés, et que le père de La Chaize en particulier, pour marquer sa reconnaissance et pour la remercier du crucifix d'or que je lui avais donné de sa part, avait pris la liberté de lui envoyer quelques curiosités d'Europe ; que ce présent offert à un si grand prince n'était considérable que par le profond respect et l'extrême affection qui l'accompagnaient, et qu'on ne le faisait que pour contenter la curiosité de Sa Majesté, qui aimait extrêmement l'astronomie. Le roi souhaita qu'on lui expliquât l'usage de ces instruments, montrant y prendre un plaisir singulier. Il fit même approcher son astrologue qui était derrière nous, lui ordonnant d'être bien attentif à ce qu'on disait et de nous aller voir pour l'apprendre encore mieux, et l'en instruire aux heures qu'il lui marquerait. Ensuite, se levant de son fauteuil, il s'approcha de la fenêtre, et s'avançant un peu dehors comme pour voir à loisir tous nos pères, il nous dit que ces présents étaient très beaux et qu'il les estimait beaucoup, et par leur valeur, et par le mérite de la personne qui les lui envoyait, mais qu'il estimait infiniment davantage cet autre présent, montrant tous les pères que le père confesseur lui avait envoyés de la part du roi ; qu'il me savait bon gré de m'être si bien acquitté de ma commission ; qu'au reste il pouvait assurer que nous trouverions en lui toute l'affection dont le roi notre maître nous avait honorés tandis que nous étions en France, et qu'il tâcherait de nous faire oublier toutes les douceurs que nous avions laissées en Europe pour l'amour de lui ; que peut-être nous ne trouverions pas toutes les facilités qu'on pouvait espérer pour réussir dans le principal motif qui nous amenait, mais que la patience et la douceur viennent à bout avec le temps des choses les plus difficiles. Alors nous priâmes M. Constance de témoigner à Sa Majesté combien nous étions tous pénétrés de ses grands sentiments, et que nous la conjurions de vouloir bien nous regarder comme les plus fidèles de ses sujets et les plus affectionnés à son service.

On avait représenté le roi de Siam comme un prince qui ne se communiquait à personne, mais nos pères furent étonnés de le voir descendre avec tant d'affabilité dans les plus petits détails sur ce qui les regardait. Il nous fit demander par M. Constance si quelques-uns de nous avaient fait de grands voyages, et en quelle partie du monde ; on lui répondit qu'il y en avait parmi nous qui avaient vu l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, et une partie de l'Amérique. Il nous fit plusieurs questions sur tous ces pays. Il fallut encore lui rendre compte des langues étrangères que nous avions apprises. Il voulut connaître les trois pères qu'on destinait à apprendre la langue du palais chez les talapoins, et les ayant regardés, il eut la bonté de leur dire qu'il leur ferait bâtir à chacun un appartement auprès du sancrâ, et qu'il recommanderait efficacement qu'on eût pour eux tous les égards possibles ; qu'il aurait un singulier plaisir de s'entretenir en particulier avec nous quand nous saurions assez de siamois pour lui parler ; qu'il se ferait expliquer au plus tôt la lettre du père confesseur. J'omets mille autres choses obligeantes et pleines de tendresse que ce prince nous dit alors.

Cette première audience dura près de deux heures, quoique le roi fût incommodé. Il nous témoigna en nous quittant qu'il nous verrait souvent, et plus longtemps ; que son rhume l'obligeait de se retirer, et qu'il nous laissait en de bonnes mains. M. Constance, par ordre du roi, nous avait fait préparer un magnifique régal dans la même salle du palais où M. l'ambassadeur et ensuite MM. les envoyés avaient mangé, et nous y fûmes servis par les officiers du roi. À peine nous fûmes-nous mis à table que Sa Majesté envoya un mandarin demander à M. Constance si nous n'avions pas été treize jésuites à l'audience, et pourquoi il n'y en avait que douze à table. Ce soin est bien singulier en un prince païen de l'Inde. Nous l'en remerciâmes, et on lui fit dire qu'un des pères s'étant trouvé malade avait été obligé de sortir.

Le roi de siam ne se contenta pas de nous avoir régalés dans son palais. Quelque temps après, il nous envoya un dîner magnifique qui avait été préparé par ses officier, et pendant le peu de temps que je demeurai à Louvo, Sa Majesté nous fit cet honneur cinq ou six fois. Les cinq pères de notre Compagnie qui étaient partis pour aller à la Chine avant que nous arrivassions à Siam avaient reçu assez souvent cette même marque de bonté ; voici comment le père Fontenay en parle dans une lettre écrite de Louvo le 23 janvier de l'année 1686 :

Le roi nous a fait l'honneur de nous envoyer ce mois deux fois à dîner, et toujours magnifiquement. Il y avait environ quarante plats, et quelques-uns préparés à la manière d'Europe. On apportait tout du palais, jusqu'à la nappe et aux serviettes de table. Deux officiers, dont l'un est lieutenant du palais, et l'autre maître d'hôtel, accompagnaient les dîners. Ils ne mangeaient point avec nous, mais seulement ils y assistaient pour en faire leur rapport. Pour nous, après avoir donné la bénédiction de table, nous nous tournions suivant la coutume du côté du palais, et nous faisions trois inclinations profondes, comme pour dire trois fois Je vous remercie. Après cela, nous nous mettions à table, goûtant de tout, autrement ce serait manquer de respect pour les dons de Sa Majesté. Si nous savions la langue du pays, toutes ces faveurs nous donneraient lieu de parler de la religion aux mandarins qui en sont témoins. Nous pourrions même en conférer avec plusieurs talapoins qui viennent voir nos instruments de mathématiques par curiosité, mais nous n'en savons pas un mot ; ainsi l'on ne doit pas s'étonner si nous ne convertissons personne. Les pères qui viendront commenceront cet ouvrage pendant que nous irons aux peuples que la providence nous destine.

En même temps que le roi nous envoyait à dîner la première fois, il en faisait porter chez M. Desfarges pour lui, pour M. du Bruant et pour les autres officiers français qui l'accompagnaient, avec cette différence néanmoins qu'il y avait deux couverts d'or et plusieurs assiettes du même métal, pour en changer aux deux commandants des troupes.

Sur ces entrefaites, M. de Vaudricourt et M. Duquesne arrivèrent à Louvo, où ils étaient fort attendus. Le roi les voulut voir quelque temps dans son palais. Ce prince leur fit mille caresses, et remercia M. de Vaudricourt du soin qu'il avait eu de ses ambassadeurs. Enfin après qu'il eut vu les officiers de marine les uns après les autres, que ces messieurs avaient menés avec eux, il fit donner à chacun des deux capitaines une veste de brocard d'or et d'argent, avec des boutons de filigrane d'or (7) fort bien travaillés. Il ajouta pour M. Duquesne un sabre fort riche avec une chaîne de filigrane d'or fort pesante et d'un travail exquis, semblable à celle qu'il avait donnée à M. de Vaudricourt le voyage précédent, ordonnant en particulier à M. Constance de donner à M. de Vaudricourt un présent de diverses curiosités du Japon et de la Chine, jusqu'à la concurrence de mille écus. Ce fut dans cette occasion que M. Desfarges, qui était présent, ayant dit à ce prince qu'il ressentait la même joie en voyant Sa Majesté que celle qu'il avait autrefois en France quand le roi son maître l'honorait de sa présence : Vous ne vous trompez pas, répondit le roi de Siam, le roi n'est pas si loin que vous pourriez vous imaginer. Si vous voyiez dans mon cœur, vous y découvririez son portrait bien gravé, et qui y tient la première place. Ensuite, remarquant beaucoup d'officiers français, dont la plupart étaient jeunes, il leur recommanda d'apprendre incessamment la langue siamoise, pour traiter avec lui sans interprète, parce qu'ils n'en trouveraient peut-être pas toujours un si favorable et si ami des Français que celui qui leur en servait alors, qui était M. Constance, ajoutant qu'il était très important pour l'intérêt des deux rois et des nations que les officiers français sussent parler eux-mêmes aux Siamois qu'ils commandaient.

Nous eûmes peu de jours après le plaisir de la chasse des éléphants. Les Siamois sont fort adroits à cette chasse, et ils ont plusieurs manières de prendre ces animaux. La plus facile de toutes, et qui n'est pas la moins divertissante, se fait par le moyen des éléphants femelles. Quand il y en a une en chaleur, on la mène dans les bois de la forêt de Louvo. Le pasteur qui la conduit se met sur son dos et l'entoure de feuillage pour n'être pas aperçu des éléphants sauvages. Les cris de la femelle privée, qu'elle ne manque pas de faire à un certain signal du pasteur, attirent les éléphants d'alentours qui l'entendent et qui y répondent aussitôt et se mettent à sa suite. Le pasteur, ayant pris garde à ces cris mutuels, reprend le chemin de Louvo et va se rendre à pas lents avec toute sa suite, qui ne le quitte point, dans une enceinte de gros pieux faite exprès à un quart de lieue de Louvo, et assez près de la forêt. On avait ainsi ramassé une assez grande troupe d'éléphants, parmi lesquels il n'y en avait qu'un grand, et qui fut difficile à prendre et à dompter. Le roi en ayant reçu la nouvelle fit avertir MM. les envoyés et M. Desfarges qu'il voulait leur donner le plaisir de cette prise d'éléphants qui ne leur serait pas désagréable.

Tout le monde se rendit au lieu destiné, MM. les envoyés sur des éléphants et les autres à cheval. Le roi y arriva lui-même quelque temps après. Aussitôt, Sa Majesté ayant fait signe qu'on commençât, le pasteur qui conduisait la femelle sortit de cet enclos par un passage étroit fait en allée de la longueur d'un éléphant. Aux deux bouts il y avait deux portes à coulisse, qui s'abattaient et se levaient aisément. Tous les autres petits éléphants suivirent les uns après les autres les traces de la femelle à diverses reprises, mais un passage si étroit étonna le grand éléphant sauvage, qui se retira toujours. On fit revenir la femelle plusieurs fois. Il la suivait bien jusqu'à la porte, mais il ne voulut jamais passer outre, comme s'il eût eu quelque pressentiment de la perte de sa liberté qu'il allait y faire. Alors plusieurs Siamois qui étaient dans le parc s'avancèrent pour le faire entrer par force, et vinrent l'attaquer avec de longues perches, de la pointe desquelles ils lui donnaient de grands coups.

L'éléphant en colère les poursuivait avec beaucoup de fureur et de vitesse, et aucun d'eux ne lui aurait assurément échappé s'ils ne se fussent promptement retirés derrière les piliers qui formaient la palissade, contre lesquels cette bête irritée rompit trois ou quatre fois ses grosses dents. Dans la chaleur de la poursuite, un de ceux qui l'attaquaient le plus vivement et qui en était aussi le plus vivement suivi, s'alla jeter en fuyant entre les deux portes, où l'éléphant courut pour le tuer. Mais dès qu'il fut entré, le Siamois s'échappa par un petit entre-deux, et cet animal s'y trouva pris, les deux portes s'étant abattues en même temps ; et quoiqu'il se débattît, il y demeura. Pour l'apaiser, on lui jetait de l'eau à pleins seaux, et cependant on lui attachait des cordes aux jambes et au cou. Quelque temps après qu'il se fut bien fatigué, on le fit sortir par le moyen de deux éléphants privés qui le tiraient par-devant avec les cordes, et par deux autres qui le poussaient par-derrière, jusqu'à ce qu'il fût attaché à un gros pilier autour duquel il lui était seulement libre de tourner. Une heure après, il devint si traitable qu'un Siamois monta sur son dos, et le lendemain on le détacha pour le mener à l'écurie avec les autres.

Ce spectacle fut suivi d'un autre bientôt après, où l'on fit combattre deux éléphants de guerre en présence du roi de Siam et de MM. les envoyés. Ces deux animaux excités par les cris de deux femelles et par les paroles de leurs pasteurs, qui les animaient au combat, s'élançaient l'un contre l'autre avec tant de fureur et de force qu'ils se fussent bientôt tués l'un l'autre si on ne les eût retenus. On leur avait attaché aux pieds de derrière un gros câble, que plusieurs Siamois tenaient par le bout, ne leur en laissant filer qu'autant qu'il en fallait pour les laisser approcher à la portée de leurs grosses dents, lesquelles furent bientôt en pièces par les coups qu'ils se donnaient, entrelaçant ces dents les unes avec les autres. Ce fut dans cette occasion que le roi de Siam vit MM. de Saint-Clair et de Joyeux, capitaines de frégate légère, et MM. de la Lève et Dandennes, dont le premier était lieutenant de vaisseau et l'autre capitaine de brûlot. Il fit donner à chacun d'eux une veste de brocart garnie de boutons d'or, et fit encore un présent particulier à MM. de Joyeux et Dandennes, comme capitaines des vaisseaux qui avaient amené les troupes à Siam. M. Dandennes eut un sabre et une chaîne d'or qui servait de baudrier, toute pareille à celle que l'on avait donnée à M. de Joyeux le voyage passé, et celui-ci eut des curiosités de la Chine et du Japon par ordre du roi qui leur voulait témoigner par là sa reconnaissance. M. de Courcelles, qui commandait la Normande, n'était pas encore à Louvo quand ces choses s'y passaient, parce que n'étant arrivé qu'après nous à Batavia et étant obligé d'y prendre de l'eau dont il avait un extrême besoin, il n'en put partir que huit jours après nous. Ce retardement fut cause qu'il perdit la mousson, c'est-à-dire les vents propres pour venir à Siam, et qu'il demeura plus de 80 jours à faire un voyage de 400 lieues qui se fait ordinairement en vingt-cinq ou trente tout au plus, quand on vient dans la bonne saison. Ainsi il ne put voir le roi que lorsqu'on fut sur le point de partir pour s'en retourner en France, et ce fut dans une audience particulière que Sa Majesté siamoise donna à M. Desfarges, que M. de Courcelles lui étant présenté par M. Constance, elle lui fit donner un présent semblable à celui de M. Dandennes.

Le roi n'assista pas à un autre combat, qui se fit d'un tigre contre un éléphant devant MM. les envoyés. J'ai parlé de cette sorte de combat dans mon premier voyage, et je n'ai rien à y ajouter. Au contraire, ce spectacle fut moins agréable, le tigre n'étant ni aussi fort ni aussi grand que celui de la première, et ne faisant presque aucune résistance.

Parmi tous ces divertissements que le roi de Siam faisait donner à MM. les envoyés, il leur accorda une nouvelle audience particulière dans son palais de Louvo. Dans cet entretien, où j'assistai par son ordre, il s'informa fort de M. de La Loubère, qu'on lui avait dit avoir ménagé diverses négociations délicates en Suisse et en Allemagne, des différents intérêts des princes de l'Europe, de leur manière de gouvernement, et de leurs forces. Cet envoyé en fit un fort long détail à Sa Majesté siamoise, laquelle fit paraître combien ce récit lui était agréable, voyant le roi très chrétien, son bon ami, distingué si glorieusement des autres, et la France si élevée au-dessus de tous les royaumes du monde.

Environ ce temps-là, deux ou trois de nos père ayant appris que le roi de Siam faisait travailler à quelques mines d'or et d'argent, ils eurent la curiosité de les aller voir, pour informer MM. de l'Académie royale si en effet on y trouverait des minéraux, comme ils nous en avaient chargés par leurs instructions. Le sieur Vincent, Français de nation (8), à qui le roi de Siam avait donné mille écus pour l'encourager à la recherche de ces métaux, les y mena lui-même et leur fit voir une partie des travaux qu'il avait commencés pour les faire fondre. Ils en rapportèrent quelques morceaux qui avaient la plus belle apparence du monde, mais comme nous ne nous connaissons pas à ces sortes de choses, et que les mines qui frappent le plus d'abord ne sont pas souvent les meilleures, je crus que pour ne tromper personne, je devais apporter ce qu'ils me donnèrent, afin qu'on en fît l'essai en France.

Le roi de Siam s'est persuadé depuis longtemps que son pays était fertile en mines, parce qu'outre les apparences favorables qu'on trouve dans celles qu'on y voit, ce royaume est parfaitement antipode à l'endroit du Pérou où se tire l'or et l'argent en plus grande quantité. Et pourquoi, dit ce prince, le soleil ne produirait-il pas les mêmes effets dans cette partie septentrionale, qu'il opère dans la méridionale ? À quoi on pourrait répliquer que peut-être la terre n'aurait pas en ces deux lieux les mêmes dispositions. Mais quoi qu'il en soit, il est vrai qu'on y voit en plusieurs endroits des mines dont les Siamois mêmes en ont tiré. Plusieurs personnes, qui se disaient être fort habiles à fondre et à séparer les métaux, n'ont jamais pu réussir aux mines de Siam. Je ne veux pourtant pas par ces essais juger de la bonté de ces mines, ni aussi accuser ces connaisseurs et ces chimistes de supercherie ou d'ignorance. Avant mon départ, on me chargea de la part du roi de Siam de quarante-six petites caisses pleines de ce qu'on tire de ces mines, pour prier le roi de permettre qu'on les éprouvât en France. Plusieurs personnes y travaillent. Je n'ai encore pu savoir le succès qu'ils ont eu.

Ces mêmes pères avaient dessein d'aller à deux mines d'aimant (9), que ceux qui étaient partis pour la Chine avaient visitées quatre ou cinq mois auparavant, parce que dans les mémoires qu'ils nous laissèrent, ils nous recommandaient extrêmement d'y aller encore faire des observations. Le temps était trop court pour faire ce voyage. Ils savaient que je devais partir dans dix ou douze jours pour m'en retourner en France, et qu'il leur en fallait autant pour faire ce chemin, ainsi ils ne le firent pas alors. Comme les observations des deux premiers furent fort exactes, et qu'ils ont laissé une relation de leur voyage qui est assez curieuse, j'ai cru en attendant les remarques qu'on fera dans la suite, devoir donner au public ce mémoire de la même manière qu'ils nous l'ont laissé à leur départ pour la Chine.

Le père de Fontaney le rapporte tout entier dans une espèce de journal qu'il a fait de ce qui s'est passé de plus remarquable à Siam, et comme ce journal est rempli de plusieurs nouvelles édifiantes, j'ai cru qu'on serait bien aise d'en lire ici toutes les particularités. Voici ce qu'il en écrit au révérend père Verjus de Louvo le 22 mai 1687.

NOTES

1 - Thomas Gouye, (1650-1725) était astronome et linguiste. Il fut le seul jésuite membre honoraire de l'Académie des sciences. L'ouvrage dont parle le père Tachard, publié en 1688, fut suivi en 1692 d'un autre tome.

Page de titre du Recueil des observations physiques et mathématiques. ⇑

Page de titre du Recueil des observations physiques et mathématiques. ⇑

2 - Tachard fait ici allusion à Devadatta (Thévathat : เทวทัต), un des disciples de Bouddha qui devint le rival de son maître et chercha à le tuer. Quoique plusieurs choses éloignent les Siamois de la loi chrétienne, on peut dire néanmoins que rien ne leur en donne tant d'aversion que cette pensée. La ressemblance qui se trouve en quelques points entre leur religion et la nôtre, leur faisant croire que Jésus-Christ ne diffère point de ce Thévathat dont il est parlé dans leurs Écritures, ils se persuadent que puisque nous sommes les disciples de l'un, nous sommes aussi les sectateurs de l'autre, et la crainte qu'ils ont de tomber dans l'enfer avec Thévathat, s'ils suivent sa doctrine, ne leur permet pas d'écouter les propositions qu'on leur fait d'embrasser le christianisme. Ce qui les confirme le plus dans leur préjugé est que nous adorons l'image du Sauveur crucifié, qui représente parfaitement le châtiment de Thévathat. Ainsi lorsque nous voulons leur expliquer les articles de notre foi, ils nous préviennent toujours, nous disant qu'ils n'ont pas besoin de nos instructions et qu'ils savent déjà mieux que nous ce que nous avons envie de leur apprendre. (Voyage de Siam des pères Jésuites, 1686, pp. 407-408). ⇑

3 - Littéralement, la langue de l'extérieur et la langue de l'intérieur (du palais). Le rachasap (ราชาศัพท์), idiome à usage strictement royal, est encore utilisé de nos jours. ⇑

4 - Sathu (สาธุ) signifie Amen, ainsi soit-il, formule qu'on emploie plutôt à la fin des prières. Fa est peut-être le ciel (fa : ฟ้า). ⇑

5 - Ole Christensen Roemer (1644-1710) Astronome danois qui détermina la vitesse de la lumière par l'observation des satellites de Jupiter. Il localisa la position de plus d'un millier d'étoiles. ⇑

6 - Alliage d'or et de cuivre. Voir sur ce site l'article qui lui est consacré : Le tambac. ⇑

7 - Terme d'orfèvrerie désignant un ouvrage fait de fils de métal, entrelacés et soudés sur une même pièce de métal. (Petit Robert). ⇑

8 - Ce sieur Vincent, qui retournera en France avec l'ambassade, est évoqué à plusieurs reprises par La Loubère, et présenté ainsi : Nous avons ramené de Siam M. Vincent, médecin provençal. Il était sorti de France pour aller en Perse avec le feu évêque de Babylone, et le bruit de l'arrivée des premiers vaisseaux du roi de Siam l'y fit aller, autant par l'envie de voyager que par celle de chercher son retour en France. Il entend les mathématiques et la chimie, et le roi de Siam l'a retenu quelque temps pour travailler à ses mines. (Du royaume de Siam, 1691, I, pp. 47-48). ⇑

9 - Mines de magnétite, minéral ferromagnétique alors appelé pierre d'aimant. ⇑

5 avril 2019