Livre IV - Fin.

Réception des envoyés de France à Siam.

La baie de Cassomet s'avance dans les terres près d'une lieue et demie. Elle est fermée du côté de la mer par une île qui la met à couvert des vents depuis le sud jusqu'à l'ouest. Elle a près de deux brasses d'eau par tour, à la réserve de son entrée, et du long de l'île, dont je viens de parler, où elle en a trois ou quatre, ainsi que vous verrez par la carte que je vous envoie. Si nous eussions su la disposition et les fonds de cette baie, nous n'aurions par été échouer, comme nous fîmes au commencement en danger de nous perdre. On découvrit enfin cet abri, après avoir envoyé la chaloupe sonder de tous côté, et l'on y retira le vaisseau le 18 juillet. Il était en ce lieu le premier jour d'août quand nous y retournâmes. M. le capitaine, les officiers et tout l'équipage, qui nous avaient vus aller à la dérive, nous reçurent avec une grande joie. Nous n'en avions pas une moindre de nous voir enfin avec eux, après dix-huit jours de marche et presque d'un égarement continuel.

La première nouvelle que nous apprîmes fut que notre vaisseau, dont on avait fait une exacte visite, valait encore moins qu'on n'avait cru. En levant les ais dont il était couvert, on trouvait de tous côtés beaucoup de pourriture, ce qui nous mettait extrêmement en peine, car le vaisseau n'étant plus en état de faire de grandes bordées, il fallait attendre le changement de mousson pour le ramener avec de petits vents à Siam. Nous ne manquâmes pas d'occupation durant ce temps-là. Outre nos études auxquelles nous avions loisir de vaquer en cette solitude, nous aidions l'équipage pour le spirituel, autant que des personnes qui n'étaient pas encore rompues dans la langue le pouvaient faire. Nous nous assemblions régulièrement après le souper, et tous récitaient ensemble le chapelet et les Litanies de la sainte Vierge. Ils entendaient la messe tous les jours, et plusieurs se confessèrent et communièrent. La paix avec laquelle tous vivaient dans le vaisseau, sans avoir jamais la moindre querelle, nous paraissait extraordinaire. On n'y jurait en aucune manière. Enfin, il y aurait du plaisir à naviguer avec les Portugais de ce pays, s'ils étaient aussi laborieux que paisibles. Nous n'eûmes pas été quinze jours en ce lieu que l'on vint avertir le capitaine que le riz manquait. Les sacs et les jarres qu'on avait jetés dans la mer durant la tempête réduisaient plusieurs matelots à la nécessité. Cela le contraignit de prendre tout le riz du vaisseau pour lui, et d'en distribuer tous les jours à chacun une certaine quantité. Les grosses provisions que M. Constance nous avait envoyées furent bien utiles en cette occasion, pour soulager un peu l'équipage, car il ne fallait pas espérer de recours du côté des terres voisines, où tout était extrêmement pauvre, outre que le capitaine ne voulait pas exposer sa chaloupe et craignait que ses gens ne désertassent si on les envoyait à terre.

Le pilote du vaisseau nous avertit le 19 août qu'il avait vu le matin une comète vers le sud-est. Il me dit qu'elle avait une queue longue, éparse et médiocrement éclairée. Le 17, nous la découvrîmes environ les quatre heures du matin entre plusieurs nuages qui couvraient le ciel et qui nous ôtaient la vue des petites étoiles. La tête de la comète me paraissait aussi grande que les étoiles de la première grandeur, et à un de nos pères qui observait avec moi, comme celles de la seconde, mais beaucoup moins illuminée. Avec une lunette de deux pieds et demi, on la voyait comme un nuage fort clair, elle faisait un grand triangle isocèle avec le pied d'Orion nommé Rigel et la belle étoile du Grand Chien nommée Sirius. De plus, elle faisait un petit triangle isocèle avec Sirius et le pied du Grand chien appelé B. dans Bayer (1). Elle était encore dans une ligne sensiblement droite avec Sirius et Canopus. La queue touchait l'étoile du lièvre, que Bayer appelle Z. et passait sur celle qu'il nomme N. On la voyait jusqu'à la première de ces deux étoiles tout au plus d'une couleur effacée. C'est tout ce que nous en pouvions remarquer dans la brume. Le ciel fut toujours couvert. Le 18, nous l'observâmes seulement un moment : le 19, à cinq heures du matin, au travers des nuages, en tirant une ligne droite depuis Sirius jusqu'à Procion, elle demeurait au-dessous environ un demi degré vers l'Orient. Elle faisait outre cela un triangle bien isocèle avec Rigel et l'épaule droite d'Orion nommée P. dans Bayer. La queue ne pouvait pas se voir à cause des nuages.

Le 20, la comète paraissait en un autre lieu, mais le mauvais temps et le crépuscule nous empêchèrent de marquer sa place et nous firent juger que nous aurions de la peine à l'observer davantage, car elle s'approchait du soleil. Le 23 août, le ciel s'étant bien découvert sur les cinq heures du matin nous donna tout le loisir de la bien considérer. La tête paraissait pour le moins aussi grande que l'étoile du Petit Chien, et d'une lumière claire qui la faisait remarquer, étant encore tout proche de l'horizon avec une lunette de deux pieds et demi, la seule qu'on pouvait pointer dessus dans le vaisseau. Elle paraissait un nuage fort éclairé, principalement au milieu. Elle était d'un côté dans une ligne droite tirée par l'épaule gauche d'Orion qui est de la première grandeur, et par le milieu des deux étoiles du Petit Chien nommé Procyon, ou celle du Col ; de l'autre dans une ligne droite avec la patte méridionale du Cancer que Bayer appelle B. et avec l'épaule des Jumeaux qu'il nomme X. La queue faisait une ligne sensiblement parallèle à la partie méridionale du Cancer et de Procyon. Il s'en fallait beaucoup qu'elle n'arrivât jusqu'à cette dernière étoile. En comparant cette observation avec la première, on voit que la comète avait passé de la partie australe du ciel dans la septentrionale, et qu'elle avait coupé l'équateur dans le troisième degré d'ascension droite. Le 26, nous ne pûmes plus la trouver au ciel ; sa route semblait la mener droit au soleil. Votre Révérence la pourra voir dans la figure que je lui envoie, et que je la supplie de présenter à messieurs de l'Académie, après en avoir fait part au révérend père de La Chaize.

Je n'ai rien de particulier à vous dire de la baie de Cassomet, sinon qu'elle est assez poissonneuse. L'île qui nous couvrait est une grande forêt sans habitations. Nous allions quelquefois nous promener sur le rivage, qui est d'un sable très fin. On y trouve quantité d'huîtres attachés aux rochers, des pierres de ponce et de l'eau douce. Tous ces pays qui sont ici des déserts seraient habités en Europe, où l'on a l'art de défricher et cultiver les terres. Le voisinage de la mer et le grand nombre des rivières qui coupent de tous côtés les forêts porteraient l'abondance dans les villes, mais on n'est pas si curieux en ce pays, et pour s'épargner un peu de travail, on consent aisément que la plus grande partie du royaume soit inhabitée.

J'ai déjà fait remarquer à Votre Révérence que le mauvais état de notre vaisseau nous obligeait d'attendre le changement de mousson, c'est-à-dire que les vents d'ouest fussent entièrement passés, mais la famine qui nous menaçait ne nous permettait pas de demeurer si longtemps en un même lieu, et cela même nous donnait une nouvelle crainte. En effet, un vent de nord s'étant élevé le 30 août vers le milieu de la nuit, il n'y eut personne qui ne conclût à mettre le lendemain à la voile. On se prépara le matin au voyage, et on leva après dîné les ancres. Le calme nous prit dans le canal même de la baie, de sorte que nous étions entre deux terres, dans un endroit fort commode pour mouiller, mais aussi fort dangereux, quand on y est surpris du mauvais temps. Le lendemain, nous eûmes des vents contraires toute la journée, ce qui ne nous empêcha pas de demeurer sur nos ancres, dans l'espérance que le vent de nord reviendrait la nuit. Cinq ou six heures de ce vent, ou de celui de sud, suffisaient pour nous faire doubler cette longue pointe de Siam, qui s'étend de l'est à l'ouest environ dix lieues, et qui nous tenait enfermés depuis près de six semaines à Cassomet, comme vous verrez assez par la carte. Mais le mal que nous avions appréhendé nous arriva le soir sur les cinq heures. Le furieux vent de nord-ouest accompagné d'orages nous vint prendre dans ce lieu, et nous chassa durant quelque temps du côté de l'île. Nous ne pûmes y remédier qu'en mouillant les plus grosses ancres pour nous retenir. Mais ce qui redoubla nos craintes fut que ce vent venant à diminuer continua durant quelques heures du même côté, de sorte que nous ne pouvions rentrer dans la baie ni en sortir.

Il s'en faut bien qu'on ait autant de résolution qu'on s'imagine hors du péril quand on a senti les approches du naufrage et qu'on se trouve dans un vaisseau qui n'est plus en état de se défendre. Le souvenir du danger passé, qui est encore présent à l'esprit, remplit de crainte les plus assurés, et cela se remarquait assez dans tous ceux du navire, qui soupiraient à tous moments après la terre. C'est en ces rencontres qu'un missionnaire qui se voit éloigné des maisons religieuses, où l'observation de ses règles lui faisait goûter une paix confiante, conçoit évidemment que le seul moyen de posséder son âme dans les dangers est de souhaiter de la perdre. Celui qui prend d'autres maximes quand il est à terre sera bien étonné quand il se trouvera des mois entiers sur mer, prêt de faire chaque jour naufrage. Un autre, dans le doute s'il se fera, sera cruellement troublé de l'avenir, parce que tous ces appuis humains et tous ces motifs de sûreté qu'il avait auparavant lui sont entièrement ôtés. Le seul moyen de conserver la paix au milieu de ces peines, est de n'aimer point cette vie et de s'en détacher véritablement. Un religieux y parviendra, considérant souvent que c'est elle seule qui nous sépare de la vue de Dieu, que s'il a méprisé les richesses du monde parce qu'elles sont périssables, il doit par la même raison perdre l'affection de cette vie qui est le plus fragile de tous ses biens. Non seulement l'esprit et le cœur s'accoutument à ces vérités par la méditation, mais la nature même s'en accommodera si nous vivons en véritables religieux, et d'une manière, dit saint François Xavier, qui nous rende la vie véritablement pénible. Dieu, qui sait que notre profession a besoin de cela pour se soutenir, voyant tous les efforts que nous faisons, ne manquera pas de nous élever à cet état heureux qui a ses utilités sur terre, mais qui est comme nécessaire sur mer, pour ne pas ressentir une certaine tristesse quand les dangers arrivent, et un secret désir d'en sortir qui occupe perpétuellement l'âme, qu'on n'est plus en état de mourir avec cette résignation des saints et des hommes apostoliques.

Le 1er septembre, nous retournâmes en diligence à notre premier abri, mais la crainte de la faim nous en fit encore sortir le 5 avec un vent de sud. Nous fûmes cette fois plus heureux, car nous arrivâmes à la barre le 12, et le vent se trouvant favorable, nous entrâmes en même temps dans le canal, le long duquel on a planté de longues perches des deux côtés pour montrer le chemin. Nous avions déjà fait deux lieues, et passé le plus difficile, lorsque nous fûmes jetés malheureusement hors du canal sur des bas-fonds. Le capitaine fit mouiller pour se retirer de là quand le vent aurait cessé, craignant avec raison que s'il avançait un peu davantage, son vaisseau ne se perdît entièrement. C'est ainsi que nous fûmes arrêtés au port même où nous espérions entrer en une demi-heure, Dieu nous voulant faire souvenir encore que nous dépendions de lui jusqu'à la fin, et qu'après un danger passé, c'est en lui seul qu'il faut mettre sa consolation, et non pas à se voir près de la terre délivrés du péril.

Nous nous tirâmes le lendemain de ce mauvais pas, après quoi ce ne fut plus que réjouissances dans le vaisseau. En entrant dans la rivière, nous rencontrâmes le lieutenant du palais qui nous venait chercher de la part du roi, et qui nous apporta une lettre de M. Constance. Nous allâmes en sa compagnie jusqu'à Bangkok, où M. le chevalier de Forbin nous obligea par ses honnêtetés à demeurer un jour avec lui. Enfin nous arrivâmes à siam dans la maison de nos pères, qui eurent une extrême joie de nous voir. Nous allâmes le lendemain saluer M. Constance, et deux jours après Sa Majesté nous fit l'honneur de nous envoyer de son palais un dîner magnifique.

Voilà, mon Révérend Père, quelles ont été les aventures de notre voyage. Je ne croyais pas au commencement que le récit en serait si long, et si j'écrivais à d'autres qu'à vous, je tâcherais de l'abréger ; mais l'amitié pardonne tout, et particulièrement la vôtre, qui vous fait aimer avec une affection tendre toutes les choses qui nous touchent. Priez souvent Dieu que nous soyons l'an prochain plus heureux, afin que nous allions exécuter les desseins de tant de gens de bien, et surtout ceux du Seigneur qui nous appelle depuis si longtemps à la conversion de la Chine.

Je passai une partie de la nuit à lire ces nouvelles auxquelles le zèle et l'amitié m'intéressaient plus que je ne le puis dire. Le lendemain, j'écrivis à M. Constance à Louvo par un exprès, pour lui donner avis de mon retour et lui demander ses ordres pour l'aller trouver où il lui plairait. Dans cette lettre, je lui marquais en général le grand succès des ambassadeurs siamois, les honneurs qu'ils avaient reçus du roi et la réputation qu'ils avaient acquise à leur nation par la sagesse de leur conduite. Je descendais un peu plus en détail sur les honneurs dont notre grand roi l'avait comblé lui-même (2), surtout par l'approbation que Sa Majesté avait donnée à ses vues et à ses projets. Je lui expliquais en peu de mots les intentions de ce grand monarque dans ce voyage, et les avances qu'il avait faites pour la satisfaction du roi de Siam et pour l'intérêt de ses peuples.

Quelque temps après avoir donné ma lettre, dans l'impatience que j'avais d'exécuter les ordres qu'on m'avait donnés, je pris un bateau sur le midi et je m'embarquai pour me rendre à Louvo. Nous en étions déjà à une demi-lieue le lendemain sur les huit heures, lorsqu'un officier du roi de Siam, qui descendait en diligence dans son balon, nous aborda et me mit entre les mains un ordre du roi écrit en siamois que je donnai à interpréter à Occum SurinOk-khun Surin : ออกขุนสุรินทร์, qui nous accompagnait. Il me dit, après avoir lu la lettre, que M. Constance envoyait cet exprès par précaution, pour empêcher qu'aucun balon portant des Européens ne montât à Louvo, parce qu'ils ne les trouveraient pas, et qu'il descendait lui-même, ayant su que les envoyés du roi étaient arrivés. Quand les Siamois qui menaient le balon eurent appris le commandement du ministre, ils ne voulurent jamais donner un coup de rame. Le gentilhomme français que MM. les envoyés avaient fait partir avec moi (3) pour le dessein dont j'ai déjà parlé, chagrin de se voir arrêté si près du terme et obligé de retourner sur ses pas sans pouvoir s'acquitter de sa commission, fit semblant de mettre la main à l'épée pour obliger les rameurs à faire leur devoir. Ces pauvres gens, intimidés par ces menaces, et plus encore par celles de l'Occum, se jetèrent dans l'eau et gagnèrent le rivage. Quelques paysans d'une bourgade voisine ayant aperçu la fuite de nos rameurs, prirent aussi l'épouvante et donnèrent l'alarme à tous les habitants, de sorte que le bourg dans un moment fut aussi désert que notre balon. Deux interprètes siamois que j'avais pris à Siam étaient demeurés avec moi. Je les envoyai chercher les fuyards, leur faisant promettre qu'on ne les insulterait pas, et qu'on n'avait aucun dessein de rien faire contre les ordres du roi. Ils revinrent insensiblement l'un après l'autre, et après les avoir rassurés peu à peu, je leur dis que j'allais trouver Son Excellence pour lui donner des nouvelles très agréables ; qu'ils augmenteraient sa joie s'ils contribuaient par leur diligence à les lui faire savoir au plus tôt. Ils m'écoutaient avec beaucoup de respect, mais ils ne purent jamais se résoudre à ramer comme auparavant. À la vue de chaque balon qui descendait la rivière, ils levaient incontinent leurs rames, et se mettaient en posture de gens qui attendaient quelqu'un de pied ferme. Ce manège ne dura qu'environ une demi-heure, car une foule de balons que nous vîmes paraître nous avertit incontinent que M. Constance n'était pas loin.

Dès qu'il m'eut aperçu du balon où il était, il fit ramer vers moi pour me prendre, et il me reçut avec toutes les marques d'une grande affection et d'une tendresse extraordinaire. Je lui répétai à peu près les mêmes choses que je lui avais dites dans la lettre que je m'étais donné l'honneur de lui écrire de Siam touchant la manière dont on avait reçu en France les ambassadeurs du roi son maître, la considération que notre monarque avait témoigné avoir pour sa personne en particulier, et l'approbation que Sa Majesté avait donnée à ses desseins, et comme je lui ajoutai que j'avais des choses particulières à lui communiquer, il me fit entrer avec lui dans un grand balon couvert, où nous demeurâmes seuls le reste du jour et la nuit suivante. Dans l'entretien que j'eus durant tout ce temps-là avec lui, il me parut également attaché aux intérêts de son roi, et zélé pour ceux du nôtre. Il examina avec beaucoup de sagesse les propositions que MM. les envoyés lui faisaient faire dans les instructions qu'ils m'avaient chargé de lui rendre. Après en avoir fait un mémoire fort long et fort raisonné, il l'envoya au roi de Siam qui le fit lire en son Conseil, où il fut approuvé d'une commune voix. De sorte que dès le lendemain, le roi lui envoya ses ordres avec un plein pouvoir d'agir en son nom, lui recommandant expressément de ménager dans les traités qui se feraient avec la France la gloire du roi très chrétien, et les intérêts de la nation française, avec le même soin que les siens.

M. Constance ayant reçu de Sa Majesté siamoise et de son Conseil une réponse si favorable, et une autorité si étendue, s'en servit fort utilement pour le bien de la religion et celui des deux nations. Nous nous étions quittés pour quelque temps, et ce fut dans cet intervalle qu'il m'écrivit une lettre par laquelle il me priait d'aller dire à MM. les envoyés qu'on avait reçu avec respect ce qu'ils avaient fait signifier des ordres et des intentions du roi, et qu'on se mettait en état de les exécuter, m'assurant de nouveau qu'en toutes les occasions où son devoir et le service de son prince ne seraient point intéressés, le roi très chrétien ne trouverait jamais personne plus prompte à recevoir ses ordres et plus zélé à les exécuter. Il ne se contenta pas de donner sa parole, il ordonna que tout fût prêt le lendemain pour descendre à Bangkok, où il fit préparer toutes choses pour y recevoir les Français, et sans attendre que le traité fût signé, il logea près de deux cents soldats malades dans des maisons fort commodes qu'il avait fait bâtir exprès.

Cette lettre me fut rendue à minuit, et je partis de Siam à deux heures du matin. On peut aisément juger que ce fut avec bien de la joie que je me vis porteur d'une nouvelle si favorable à l'établissement de la religion, si glorieuse au roi, si agréable à la France et au royaume de Siam. Dans un jour et demi j'arrivai à l'Oiseau, où j'étais attendu avec bien de l'inquiétude. Pendant le temps de mon absence, nos pères avaient fait une espèce de mission qui avait duré huit jours, pour demander à Dieu qu'il bénît la négociation que j'allais ménager pour sa gloire. Leur zèle avait eu tout le bon succès qu'on en pouvait attendre. Tout l'équipage s'était confessé, et communié suivant l'exemple des premiers officiers, lesquels s'acquittèrent de ce devoir de piété d'une manière qui fut de grande édification et un modèle fort efficace pour les autres.

Les nouvelles qu'on avait eues à Batavia, et les mauvais bruits qu'on avait fait courir de la situation de la cour de Siam avaient excité, comme j'ai déjà dit, des sentiments bien différents dans l'esprit et dans le cœur des Français de l'escadre. Mon départ et le séjour que j'avais fait dans mon voyage avaient renouvelé tous ces soupçons, et en avaient encore fait naître de plus violents. Aussi quand on me vit venir, tout ce qui était dans le vaisseau fit paraître une extrême impatience d'apprendre les nouvelles que j'apportais. On était sur le point de se mettre à table, et quoiqu'on eût déjà servi, MM. les envoyés voulurent que je les entretinsse en particulier du détail de mon voyage et du succès de ma négociation. Après que je leur en eus dis en général les principales circonstances, ils en voulurent lire les particularités dans la lettre que M. Constance m'avait écrite, où ils virent des assurances positives que l'on ferait en toutes choses tout ce qui se pourrait faire pour la satisfaction du roi.

Ces heureuses nouvelles furent bientôt répandues dans tout le vaisseau. Chacun s'empressa à me faire des amitiés et à me féliciter même de ce succès, qui ne m'était nullement dû, mais à la réputation du roi. En effet le roi de Siam et son Conseil sont si pénétrés de respect pour toutes les volontés de ce grand monarque, et ils sont si convaincus qu'il n'agit que par des vues désintéressées et par des sentiments de justice, de modération et de bonté, qu'il ne faut que leur faire sentir les desseins de Sa Majesté dans les affaires qu'on traite avec eux pour leur donner du penchant à les suivre. M. Constance avait projeté un traité avantageux aux deux Couronnes, qu'il souhaitait être signé avant l'introduction des troupes françaises dans les places du royaume de Siam qu'on leur avait destinées. Je fus contraint de faire quelques voyages pour porter les propositions qui se firent là-dessus de part et d'autre, parce que MM. les envoyés avaient ordre de ne point débarquer avant les troupes, et il ne convenait pas à M. Constance ; il lui était même défendu par les lois du royaume de les venir trouver dans les vaisseaux. Enfin ce ministre m'ayant chargé de porter à MM. les envoyés les points principaux de ce traité dans un mémoire signé de sa main, ils en choisirent ceux qu'ils voulurent, et ce fut sur cela que le traité fut fait. Le roi de Siam leur avait envoyé deux mandarins, pour savoir d'eux quel jour ils voudraient mettre pied à terre, et d'offrir à M. Desfarges des balons pour embarquer les soldats et les mener à Bangkok, avec ordre néanmoins de ne leur faire ces propositions qu'après qu'ils auraient signé le traité. Ainsi, dès que les conventions furent faites, les deux mandarins qui jusque-là étaient demeurés incognito dans le bord, y vinrent rendre visite en cérémonie à MM. les envoyés, et leur demandèrent de la part du roi quel jour il leur plairait de débarquer, assurant qu'ils trouveraient les balons et les officiers de Sa Majesté prêts avec toutes les autres marques d'honneur qu'on devait à leur caractère. Comme M. Desfarges n'était pas dans l'Oiseau avec MM. les envoyés, et qu'on n'avait pas eu à la cour nouvelle de son arrivée, quand les mandarins en étaient partis, on n'avait point ordre de lui offrir des balons de la part du roi, pour lui et pour ses troupes, les mandarins se contentèrent de dire à M. Duquesne et à M. du Bruant qu'ils feraient mettre pied à terre à leurs soldats quand bon leur semblerait.

Je viens de dire qu'on n'avait point eu de nouvelles de l'arrivée de M. Desfarges lorsque je partis de Siam. En effet, M. de Vaudricourt n'arriva à la rade avec toute l'escadre que le 8 octobre, la veille qu'on conclût toutes choses. Il y avait beaucoup de malades dans les flûtes, de sorte que les rafraîchissements que M. Constance avait fait tenir prêts en abondance arrivèrent fort à propos pour les équipages, qui en avaient grand besoin. Tout le monde en fut pourvu si libéralement que durant le séjour qu'on fit en cette rade, les matelots et les soldats eurent de la volaille, des canards, des bœufs et des cochons à discrétion.

On n'eut pas plutôt mouillé l'ancre que les ambassadeurs siamois, impatients d'aller rendre compte de leur négociation, demandèrent qu'on les mît à terre. Ils partirent dès le lendemain au bruit des décharges du canon, qu'on tira de tous les vaisseaux, et ils furent trouver M. Constance pour le saluer, et pour savoir de lui quand ils auraient l'honneur de le voir ; car avant que d'avoir rendu compte à Sa Majesté de tout ce qu'ils avaient fait en Europe, il ne leur était pas permis d'aller dans leurs maisons sans un congé exprès qui ne s'accorde guère.

Les ambassadeurs de Siam observent religieusement cette coutume, non seulement quand ils arrivent à Siam au retour de leur ambassade, mais quand ils partent même pour l'aller faire, car dès que le roi leur a donné ses derniers ordres, ils ne peuvent plus entrer dans leur maison sous quelque prétexte que ce soit. De même, quand ils sont arrivés dans les cours où on les envoie, il ne leur est pas permis d'assister à aucune cérémonie, ni à aucune assemblée publique avant qu'ils aient eu audience du prince, comme on l'a pu remarquer, que l'ont observé en France les ambassadeurs dont je parle.

Dès qu'ils virent M. Constance, ils se prosternèrent à ses pieds, lui disant qu'ils venaient savoir de lui s'ils avaient eu le bonheur de contenter Sa Majesté et Son Excellence. Après que ce ministre leur eut témoigné la satisfaction qu'on avait d'eux, il leur demanda ce qu'ils pensaient des belles choses qu'ils avaient vues, et surtout du grand roi auquel on les avait envoyés. Ils répliquèrent qu'ils avaient vu des anges, non pas des hommes, et que la France n'était pas un royaume, mais un monde. Ils étalèrent ensuite d'un air touché la grandeur, la richesse, la politesse des Français, mais ils ne purent retenir leurs larmes quand ils parlèrent de la personne du roi, dont ils firent le portrait avec tant d'esprit que M. Constance m'avoua depuis qu'il n'avait rien entendu de plus spirituel.

Le premier ambassadeur eut ordre de suivre le ministre pour lui faire son journal tout entier, après quoi, les ayant fait venir tous trois, il les présenta au roi. Ce prince les reçut fort bien et donna ordre au premier de rester à la Cour, pour lui faire tous les jours à certaine heure la lecture de sa relation. Les deux autres furent occupés auprès de MM. les envoyés, afin de reconnaître par la bonne chère et les honneurs qu'ils leur feraient rendre ceux qu'ils avaient reçus eux-mêmes en France.

Le 18 octobre, c'est-à-dire le lendemain après que toutes choses eurent été déterminées, M. Desfarges, à la tête de toutes ses troupes, s'embarqua dans les chaloupes de l'armée, pour se rendre à l'embouchure de la rivière, où les balons du roi de Siam l'attendaient pour le porter à Bangkok avec les officiers. On mit les soldats sur des demi-galères ; j'avais pris le devant le jour précédent, et j'avais informé M. Constance de ce qui s'était passé dans les vaisseaux, en lui remettant entre les mains les papiers qu'on m'avait donnés. Je le trouvai à l'embouchure de la rivière, où il était venu m'attendre, et où il avait demeuré deux jours entiers avec une extrême impatience de savoir le succès de cette négociation. Il m'en parut fort satisfait et pour commencer l'exécution des choses qui le regardaient, il remonta incontinent à Bangkok et m'obligea de le suivre.

Nous fûmes reçus le lendemain au bruit du canon de la forteresse. M. Desfarges y arriva presque aussitôt avec une partie des troupes et des officiers, et le reste ne tarda pas longtemps à venir. Quelques heures après que tout fut arrivé, M. Constance ayant ordonné au gouverneur de faire mettre la garnison portugaise et siamoise sous les armes, leur commanda de la part du roi de Siam de reconnaître M. Desfarges pour leur général et pour gouverneur de la place, et de lui obéir comme à sa propre personne.

De plus, ce ministre sachant qu'il ferait une chose agréable au roi s'il mettait des Français à la tête des compagnies siamoises, il demanda le lendemain à M. le général quelques jeunes officiers et des gentilshommes qui étaient dans les compagnies françaises, et les fit reconnaître pour capitaines, lieutenants et enseignes de chaque compagnie composée d'environ cent hommes. M. de Fretteville, enseigne du vaisseau que M. Constance avait demandé de la part du roi de Siam, fut déclaré colonel de ses troupes auxquelles on fit faire l'exercice à la manière de France, car elles l'avaient appris de quelques officiers du premier voyage, qui étaient restés à Siam. Elles y réussirent d'une manière qui surprit tout le monde, faisant tous leurs mouvements, leurs évolutions et leurs décharges avec une justesse qu'on eût louée dans de vieux soldats européens. Le ministre fit donner à chaque soldat un tical, c'est-à-dire environ quarante sols, et fit payer les officiers quelques jours ensuite sur le même pied que les Français.

Tout le monde s'était déjà retiré, après avoir attendu tout ce jour-là MM. les envoyés, mais comme on eut nouvelles qu'ils s'étaient embarqués un peu tard, on crut qu'ils passeraient la nuit au même endroit où ils avaient dîné. Ils étaient sortis de leur bord le 29 du mois au bruit du canon de tous les vaisseaux, et avec un grand cortège de la marine et des troupes qui se mirent à leur suite. Les chaloupes de l'escadre les conduisirent jusqu'à l'embouchure de la rivière, où ils trouvèrent les balons du roi pour leurs personnes et pour toute leur suite avec un très grand nombre de mandarins, et toutes les autres marques d'honneur qu'on avait rendues le voyage précédent à M. le chevalier de Chaumont. Car les gouverneurs des lieux par où ils passaient les venaient recevoir et les complimenter à l'entrée de leur gouvernement. Le nombre des mandarins s'augmentait chaque jour, le roi en envoyant continuellement de nouveaux, et des plus qualifiés, pour savoir de leurs nouvelles. Depuis la barre jusqu'à Siam on leur avait fait bâtir des maisons de repos de quatre en quatre lieues, où ils trouvaient des logements, des meubles et des lits magnifiques pour eux et pour quarante personnes de leur suite, et on leur faisait fournir abondamment les vivres nécessaires pour une si grosse table.

Le roi de Siam voulut bien songer à nous. Ce bon prince renvoya à nos pères un balon d'une propreté admirable avec dix-neuf rameurs et un mandarin qui les commandait. Il y pouvait tenir douze personnes fort à l'aise. Il était couvert d'un dôme de la hauteur de six pieds et demi en forme d'impériale de carrosse, avec des rideaux à côté, et une balustrade tout autour, qui lui donnait beaucoup de grâce. Nous eussions refusé de nous y mettre si M. Constance ne nous eût dit qu'on nous l'envoyait par ordre du roi, qui voulait recevoir avec quelque distinction les ministres de la loi chrétienne que Sa Majesté lui envoyait, qu'il trouverait mauvais qu'on ne voulût pas s'en servir, ajoutant que l'honneur que le roi faisait en cette occasion servirait à l'œuvre de Dieu. Les envoyés extraordinaires ayant appris des mandarins qui étaient allés au-devant d'eux qu'on les attendait à Bangkok, où les troupes s'étaient déjà rendues, se mirent en chemin après dîner, quoiqu'il fût déjà fort tard, de sorte qu'ils ne purent arriver que sur les huit heures du soir. J'ai déjà dit qu'on ne les attendait plus, et qu'on avait même envoyé des lits au lieu où ils avaient dîné. Ainsi on fut extrêmement surpris d'apprendre par les mandarins, qui prenaient ordinairement les devants pour voir si leurs appartements étaient prêts, qu'il étaient à un demi quart de lieue de la forteresse. M. Constance fut embarrassé et faisant appeler M. Desfarges avec les principaux officiers, il leur demanda ce qu'il fallait faire dans cette conjoncture. Tout le monde fut d'avis que MM. les envoyés entrassent ce soir-là incognito dans la place, et que le lendemain on les y traitât conformément à leur caractère (4). Cela fut exécuté comme on avait résolu. Les envoyés furent reçus le soir sans cérémonie, et le jour suivant passèrent du fort qui est du côté de l'Occident dans celui qui est du côté de l'Orient, au bruit de plus de quatre-vingts pièces de canon des deux forteresses, et avec toutes les marques de respect qu'on devait à l'auguste monarque dont ils représentaient la personne. M. Desfarges, qui faisait déjà la fonction de général et de gouverneur de Bangkok, les reçut à la tête de la garnison lorsqu'ils descendaient de leur balon sur un pont à l'entrée de la place.

Ces messieurs s'étant promenés quelque temps dans les dehors, entrèrent dans une espèce de fortin qui est seul revêtu et en état de défense, où les Français étaient de garde, tandis que M. Constance qui était là incognito les regardait du logis de M. le général. Je lui dois rendre cette justice qu'il ne m'avait jamais paru si content que ce jour-là, et je puis dire que je n'ai guère aussi senti en ma vie plus de joie que j'en ressentis en voyant enfin une négociation si difficile et si délicate terminée avec tant de facilité. Car quiconque fait réflexion que le roi de Siam, en donnant la garde de Bangkok et de Mergui aux Français, leur a confié les deux postes les plus importants de ses États et les clés de son royaume avec une confiance à la générosité du roi qui ne lui permit pas de prendre presque aucune précaution. Qui ne sera pas surpris que ce prince indien, qui ne manque ni de lumières nécessaires pour prévoir les suites de cet engagement, ni de forces pour se dispenser de le prendre, ait si facilement conclu et exécuté un tel traité ?

Comme les ordres du roi appelaient M. Constance à la cour avec beaucoup d'empressement, il partit sur les dix heures du soir, et comme il voulut que je l'accompagnasse à Siam où le roi devait se rendre, je pris congé de MM. les envoyés et je me mis dans son balon pour voguer toute la nuit. Le roi n'étant pas encore descendu à Siam, ainsi le seigneur Constance passa outre et alla à Louvo. Dès qu'il y fut arrivé, il alla au palais rendre compte au roi de tout ce qui s'était passé, et après qu'il l'eut fait dans un fort grand détail, Sa Majesté lui demanda en plein conseil si MM. les envoyés de France n'avaient pas été bien surpris de trouver leur chemin si aplani, et tant de facilité à faire les choses dont ils étaient chargés. M. Constance ayant répondu qu'il était impossible qu'ils ne le fussent pas, je suis sûr, ajouta le roi, que ma conduite à l'égard de la France doit paraître fort extraordinaire à des ministres européens.

MM. les envoyés nous suivirent de peu de jours, et quand ils furent arrivés à trois lieues de la ville de Siam dans la tabanque, où ils devaient attendre le jour de leur audience, le roi quitta Louvo, où il était à la chasse, pour leur venir donner leur première audience dans la capitale de son royaume. Dans cet intervalle, les ballots des présents du roi arrivèrent dans les mirous qu'on avait envoyés à bord pour les prendre, et il fallut encore rester quelque temps pour en accommoder plusieurs qui avaient été assez maltraités. Environ ce temps-là, M. Constance alla rendre visite incognito à MM. les envoyés, après en avoir demandé la permission au roi son maître. Comme il partit de Siam à l'entrée de la nuit, il était plus de neuf heures dans il arriva à la tabanque. Il voulut que je lui tinsse compagnie avec quelques officiers français qui se trouvèrent là par hasard auprès de lui quand il s'embarqua. Dès que nous eûmes mis pied à terre, je pris les devants et allai avertir MM. les envoyés que ce ministre les venait voir. Ils reprirent aussitôt leurs habits, car ils étaient sur le point de se coucher, et vinrent le recevoir.

Cette entrevue fut d'environ deux heures, on n'y parla néanmoins que de choses indifférentes, après quoi on se sépara avec beaucoup de témoignages d'estime et d'amitié mutuelle. Le lendemain, MM. les envoyés rendirent cette visite à M. Constance et soupèrent avec lui. Quoiqu'il ne les attendît pas, il ne fut pas surpris. Sa table étant soir et matin de trente ou quarante couverts, on la servit sans y rien augmenter. Cependant la grosse chère qu'on y fait, et surtout l'abondance de vin qu'on y boit, tout comme en Europe, surprit extrêmement ces messieurs. M. Céberet m'a avoué assez souvent dans la suite qu'il avait eu quelque peine à croire ceux qui lui disaient que M. Constance dépensait pour plus de dix ou douze mille écus en vin, mais qu'après ce qu'il a vu durant le séjour qu'il a fait à Siam, il ne saurait se persuader qu'il en fût quitte tous les ans pour quatorze mille. Ce n'est pas seulement par la dépense de sa table qu'il paraît magnifique, il n'y a guère de grand seigneur qui vive plus noblement. Le roi lui ayant permis d'avoir des gardes pour la sûreté de sa personne, il en a pris vingt-quatre européens, qui font toujours sentinelles devant sa porte et qui l'accompagnent dans tous les voyages, sans compter un fort grand nombre de domestiques.

MM. les envoyés se retirèrent fort tard à la tabanque, où ils reçurent quelques jours après toutes les nations orientales qui sont à Siam, dont les principaux vinrent un jour les uns après les autres les complimenter par ordre du roi. M. l'évêque de Métellopolis et M. de Rosalie (5) s'y rendirent aussi le lendemain avec leurs missionnaires, et deux jours après ils y envoyèrent les écoles de leur collège, qui les haranguèrent en diverses langues. Le nombre de ces écoliers s'est augmenté depuis que M. Constance a pris le dessein de fonder ce collège, auquel il donne tous les ans quinze cents écus pour leur entretien, les fournissant d'habits et d'ornements pour leur église. Le roi de Siam avait quitté Louvo avec peine à cause de la chasse, et il n'était descendu à Siam que pour y donner audience aux envoyés extraordinaires du roi, dans le dessein d'en repartir aussitôt. Aussi, dès qu'il sut qu'ils étaient prêts, il leur fit dire que dans deux jours il la leur donnerait.

Cette cérémonie se passa de la même manière et on leur rendit les mêmes honneurs qu'on avait fait le voyage précédent à l'ambassadeur, avec cette seule différence que M. de La Loubère qui portait la parole parla toujours découvert. Il avait fait demander le jour précédent de parler assis, ce qu'on lui avait accordé, mais étant en la présence du roi, il changea de sentiment (6), et fit en français un fort beau compliment, dont voici les propres termes que M. Constance répéta au roi en siamois.

|

Grand roi, plus véritablement roi par l'éclat de vos éminentes vertus que par la grandeur de votre redoutable puissance, nous portons à Votre Majesté de nouvelles assurances de l'estime et de l'affection royale de l'un des plus sages et des plus puissants monarques que la providence divine ait jamais établi au-dessus des hommes, et nous aurions lieu de craindre que nos expressions ne fissent tort à la vérité, si les sentiments du roi notre maître et seigneur pour Votre Majesté ne s'étaient expliqués eux-mêmes par de si éclatants témoignages que personne en toute la terre ne les ignorera. Votre Majesté en voit elle-même une grande partie par cette escadre qui nous a portés sur ces bords, par les présents que nous avons l'honneur de lui offrir, et par ces savants religieux, cette noblesse d'élite, et tous ces autres braves Français que nous avons amenés à son service royal. Et d'ailleurs nous ne doutons point que les ambassadeurs de Votre Majesté n'aient employé cette vive éloquence, que la plus belle partie de l'Europe vient d'admirer en eux, pour faire comprendre à Votre Majesté avec quel éclat et quels honneurs extraordinaires ils ont été reçus de la cour de France dans tous les lieux de leur passage, et jusque dans ces belles et riches provinces auxquelles une longue domination étrangère avait fait perdre le nom de française, et que le roi notre maître et seigneur a glorieusement reconquises. Sa Majesté a entendu de la bouche de ces sages ambassadeurs ce qu'ils lui ont dit des rares et excellentes qualités de Votre Majesté, de la superbe magnificence de sa cour, de la grandeur de ses forces toujours victorieuses et de la profonde sagesse de son gouvernement, source certaine de la félicité de ses peuples ; et ce glorieux récit a fait un sensible et nouveau plaisir à Sa Majesté, quoiqu'elle fût déjà instruite de tant de grandes choses par la renommée ; car la terre peut bien faire obstacle à la lumière du soleil et en dépouiller la surface de la lune, mais elle ne peut éclipser les vertus des rois qui répandent leur éclat au-delà des plus vastes mers et dans les régions les plus éloignées. Aussi oserons-nous dire à Votre Majesté qu'il fallait aux Indes un roi magnanime comme elle pour y attirer une nation comme la nôtre, laquelle nourrie depuis plusieurs siècles sous les douces lois de ses princes naturels, qui ont toujours établi la justice pour bornes de leurs puissances, n'a jamais abandonné les champs tempérés et fertiles qu'elle a accoutumé de cultiver pour courir après l'or des étrangers et porter tyranniquement à des nations inconnues et innocentes la mort ou la servitude. Et il fallait en même temps en France un roi aussi amoureux de la véritable gloire que l'est notre maître et seigneur, qui après avoir donné par tant de victoires une juste solide paix à ses sujets et à toute la chrétienté, renonçant désormais à de nouvelles conquêtes, qui en agrandissant ses États, n'auraient pu augmenter sa gloire, a cru ne pouvoir rien faire de plus digne de ses royales inclinations que de correspondre à l'estime et à l'amitié du plus grand roi des Indes, et de donner à Votre Majesté par la seule considération des vertus héroïques qui éclatent en elle, tout ce que les autres rois ne se croient devoir qu'après les traités d'alliance les plus solennels. Pour nous qui avons été choisis par le roi notre maître et seigneur pour porter son auguste parole à Votre Majesté, à quoi pouvions-nous être destinés de plus glorieux, étant nés, comme nous sommes, sujets du plus grand roi de l'Occident, que de venir chargés de l'honneur de venir à l'autre extrémité de la terre admirer en Votre Majesté ce que le jour naissant voit de plus noble, de plus excellent et de plus élevé, et goûter pendant notre séjour en ses florissants États les douceurs de sa royale protection ? |

Pendant cette harangue, le fils de M. Céberet qui portait la lettre du roi se tenait aussi toujours debout entre Sa Majesté et MM. les envoyés, jusqu'à ce que M. de La Loubère ayant achevé de parler, alla prendre la lettre, la porta au roi et la lui mit lui-même dans la main comme on en était convenu. Le roi de Siam la reçut avec les mêmes démonstrations d'estime et de respect qu'il avait fait paraître le voyage passé, en recevant celle qui lui fut présentée par M. le chevalier de Chaumont. Voici une copie fidèle de cette lettre (7).

Je ne sais pas par quel bonheur le roi de Siam voulut que j'accompagnasse MM. les envoyés et que j'entrasse immédiatement après eux dans la salle d'audience, ce qui se pratiqua dans toutes les autres. La cérémonie étant finie, M. Constance laissa MM. les envoyés dans la salle, et sans perdre de temps, il fut trouver M. Desfarges en un autre endroit du palais assez éloigné, où il devait donner audience à ce général. Je l'y accompagnai, et nous n'y fûmes pas plutôt arrivés que le roi de Siam parut à la porte d'un pont-levis qu'on avait abaissé. Ce prince était assis dans un fauteuil couvert de lames d'or et porté sur les épaules de huit mandarins. Il s'avança sur le pont, ayant douze gardes armés de lances, fort richement vêtus, dont les quatre premiers qui étaient entre ce prince et nous lui tournaient le visage, et à nous le dos, ce qui nous parut assez extraordinaire : peut-être qu'ils observent cette coutume pour être plus en état de recevoir et d'exécuter ses ordres au moindre signe qu'il leur en donne. Dès qu'il vit M. Desfarges, qui lui fit de loin une très profonde révérence avec tous les officiers qui l'accompagnaient, gens choisis, bien faits et fort propres, il lui dit de s'approcher, qu'il était bien aise de voir les Français de près. M. Desfarges répondit à l'honnêteté de ce prince avec beaucoup de présence d'esprit qu'il remerciait très humblement Sa Majesté et son particulier, et au nom de tous ses officiers, de l'honneur qu'elle leur faisait, et qu'il osait même l'assurer qu'il n'y en avait pas un qui ne s'efforçât aussi bien que lui de mériter par leurs services, et au péril même de leur vie, une faveur si particulière. Il ajouta ensuite beaucoup d'autres sentiments qu'il expliqua fort noblement. Sa bonne mine, son air ouvert, ses manières naturelles plurent extrêmement au roi de Siam, qui crut voir dans le fond du cœur de ce général encore plus de courage, de fidélité et d'attachement qu'il n'en faisait paraître par toutes ces expressions.

Ce prince ayant témoigné ensuite combien il était obligé au roi de France, son bon ami, de lui avoir envoyé de si braves gens, il se prit à me regarder avec un sourire fort obligeant. C'est à vous, mon père, me dit-il, que je dois toutes ces marques de bontés du roi. Je vous en remercie très fort, ce qu'il me répéta par trois fois. M. Desfarges avait fait dire que non seulement il était venu par ordre de son souverain consacrer le reste de sa vie au service de Sa Majesté, mais qu'il avait encore amené ses enfants (8), lesquels avaient le même zèle que lui, et qui étant plus jeunes seraient aussi plus capables d'en donner plus longtemps des marques contre les ennemis de Sa Majesté. Le roi de Siam voulut les voir, et leur dit à chacun en particulier plusieurs choses fort honnêtes et très spirituelles. M. Constance ensuite fit l'éloge de M. du Bruant, destiné gouverneur de Mergui, et des autres officiers que M. Duquesne présentait au roi, et qui s'avançaient les uns après les autres pour lui faire la révérence, Sa Majesté s'informant du mérite personnel d'un chacun, de leur qualité et de leurs services. À la fin, ce prince les ayant tous considérés à loisir, et leur ayant fait mille caresses, il leur dit : MM. les envoyés vont arriver bientôt ici, car il est temps de dîner. Il faut vous en donner le loisir. Je souhaite que vous fassiez bonne chère. Après quoi il se retira au son des trompettes, des tambours et des autres instruments qui l'accompagnent toujours de la même manière qu'il avait paru.

Aussitôt que le roi se fut retiré, on servit dans un petit bois sur le bord des fossés de la dernière enceinte du palais. Les arbres qui composaient ce cabinet étaient fort hauts, et d'une belle verdure, et quoiqu'ils fussent fort épais, on ne laissa pas de tendre d'un côté à l'autre du cabinet des toiles élevées, pour empêcher l'incommodité du soleil. M. Céberet s'étant trouvé attaqué d'une fâcheuse colique, comme on s'allait mettre à table, fut obligé de se retirer avant la fin du repas (9), de sorte que M. de La Loubère reçut seul les honneurs qu'on lui rendit en sortant du palais. Les mandarins l'accompagnèrent avec leurs balons d'État jusqu'à l'entrée de la ville, où il trouva un éléphant magnifiquement enharnaché, qui le porta suivi d'une grande foule de mandarins aussi montés sur des éléphants, et parmi une grande multitude de peuples jusqu'à l'hôtel qu'on lui avait préparé.

Le lendemain de l'audience, MM. les envoyés rendirent visite en cérémonie à M. Constance. Ils lui donnèrent la lettre que le roi lui faisait l'honneur de lui écrire, un riche portrait de diamants de Sa Majesté, divers autres présents et toutes les marques de bonté, et de protection que le roi avait bien voulu lui donner. Il reçut ces honneurs extraordinaires avec tout le respect et la reconnaissance qu'ils méritaient, et il pria MM. les envoyés d'assurer le roi qu'il se rendrait digne de tant de faveurs.

Fin du livre quatrième.

NOTES

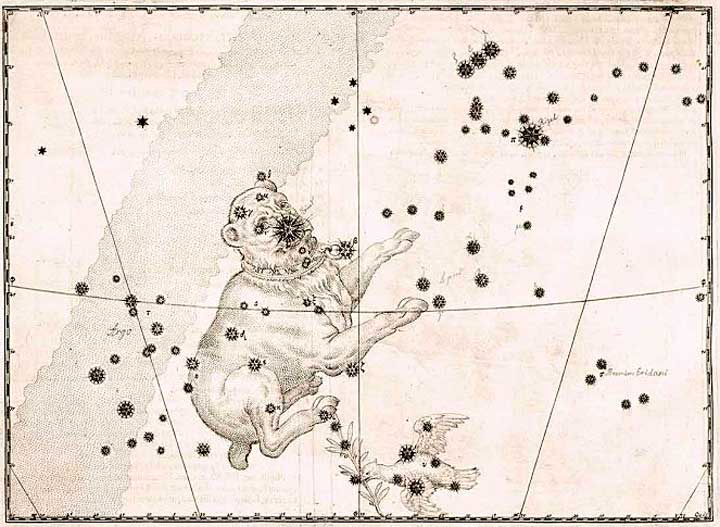

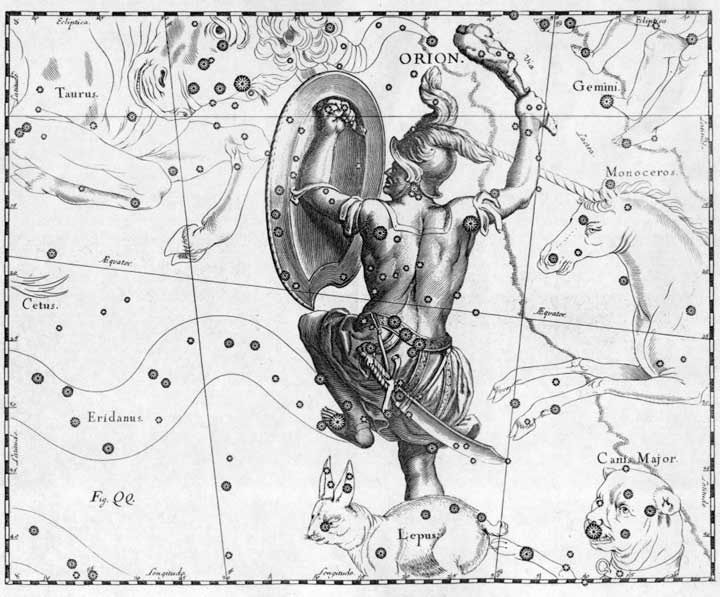

1 - Johann Bayer (1572-1625) était un magistrat allemand passionné d'astronomie. On lui doit Uranometria, un catalogue d'étoiles qui fut le premier atlas couvrant entièrement la sphère céleste. Ses désignations sont encore utilisées de nos jours.

La constellation du Grand chien dans l'Uranometria de Johann Bayer.

La constellation du Grand chien dans l'Uranometria de Johann Bayer.

La constellation d'Orion dans l'Uranometria de Johann Bayer. ⇑

La constellation d'Orion dans l'Uranometria de Johann Bayer. ⇑

2 - La Loubère apportait à Phaulkon, de la part de Louis XIV le brevet de l'ordre de Saint-Michel, des lettres de naturalité, le droit de porter trois fleurs de lys d'or dans ses armes, et pour son fils, le don d'une terre de trois mille livres de rente avec le titre de comte. (Lanier, Étude historique..., 1883, p.96). ⇑

3 - Il s'agissait du sieur Mazuier, ou Mazuyer selon Céberet, ou encore Mazurier, qui était chargé de remettre une lettre des envoyés à Phaulkon. ⇑

4 - Dans son journal, Céberet note (Michel Jacq-Hergoualc'h, 1992, p. 65) : Tout ce mystère n'avait aucun fondement, sinon que M. Constance ne voulait pas nous recevoir au bruit du canon, parce que M. Desfarges avait dit que les places de guerre ne tiraient point de canon la nuit. Nous fûmes reçus incognito dans une maison de maçonnerie située dans la ville de Bangkok du côté de l'ouest, où nous trouvâmes nos appartements meublés et tout prêts à nous recevoir, en sorte que ni nous, ni notre suite, ne nous aperçûmes qu'on se fût attendu que nous couchassions ailleurs. ⇑

5 - Louis Laneau et Artus de Lionne. ⇑

6 - Céberet explique ainsi cette décision de dernière minute (op. cit.p. 96) : Nous nous tînmes debout pendant toute la harangue parce que nous étions bien informés que cette posture est moins soumise que d'être assis sur des petits placets d'un pied en carré, sur lesquels on avait placé un tapis de Perse à fond d'or qui était la même chose que le siège qu'on avait préparé pour M. de Chaumont. ⇑

7 - Aucune copie ne suit. Sans doute s'agit-il de la lettre que Tachard a reproduite au début du 1er livre de son ouvrage, et qu'on pourra relire ici : Lettre de Louis XIV au roi de Siam. ⇑

8 - Desfarges avait emmené ses trois fils, l'abbé, le marquis et le chevalier. L'abbé repartira le 3 janvier 1688 avec La Loubère et l'ambassade. Son décès est mentionnée dans le Journal de Dangeau du Vendredi 10 novembre 1690 : L'abbé Desfarges est mort ; il avait une abbaye de 5 ou 6 000 livres de rente auprès de Thouars ; il est fils de ce Desfarges qui était à Siam, et que l'on ne sait ce qu'il est devenu. (Journal de Dangeau, 1854, III, p. 247). Le marquis et le chevalier restèrent au Siam avec leur père et en repartirent le 13 novembre 1688, lors de la débâcle française après le coup d'État de Phetracha. Tous deux moururent lors du naufrage de l'Oriflamme le 27 février 1691 au large des côtes de Bretagne. ⇑

9 - Dans son journal, Céberet mentionne cette indisposition, qui, d'après Michel Jacq Hergoualc'h, aurait plutôt été une insolation qu'une colique (op. cit., pp. 96-97 et note 243 p. 260) : Après avoir attendu quelque temps dans cette salle en compagnie de M. de Métellopolis, pendant, lequel temps les mandarins demeurèrent toujours prosternés de même que si le roi avait été présent, M. Constance nous vint trouver et nous conduisit en un lieu qui avait été préparé pour nous donner à dîner où, étant arrivé, je priai M. Constance de trouver bon que je me retirasse parce que j'étais malade et que j'avais beaucoup souffert pendant la marche et l'audience, outre que je n'étais pas en état de manger. Le sieur Constance me témoigna beaucoup de déplaisir de mon indisposition et me vint conduire jusques au balon. Je trouvai en allant m'embarquer M. Desfarges qui venait de l'audience du roi et me parut fort satisfait de la réception de Sa Majesté. ⇑

5 avril 2019