Livre IV - Début.

Réception des envoyés de France à Siam.

ous eûmes bien de la peine ce jour-là à gagner le mouillage, parce que les courants et les marées nous avaient tellement éloignés sous le vent que nous nous trouvâmes le matin près de vingt lieues au large, plus que nous n'eussions dû être sans des courants contraires, de sorte que nous n'arrivâmes à la barre de Siam que sur le soir fort tard, et encore fûmes-nous obligés de jeter l'ancre à plus de cinq lieues de l'embouchure du Ménam. Le jour suivant (1), tandis qu'on levait l'ancre pour se rapprocher, je partis chargé des ordres de MM. les envoyés et de leurs instructions sur les choses particulières dont je devais informer le roi de Siam et son ministre. J'avais prié le père d'Espagnac de venir avec moi, parce qu'ayant demeuré deux ou trois ans à Lisbonne, il entend et parle fort bien la langue portugaise, ce qui me fut dans la suite d'un fort grand secours. M. de La Loubère voulut que le sieur Mazuier, qui lui servait de gentilhomme et qui portait une lettre de sa part à M. Constance, s'embarquât en même temps avec un mandarin que les ambassadeurs siamois envoyaient à ce ministre pour lui donner de leurs nouvelles.

Quoique nous eussions la marée favorable, nous ne pûmes arriver à l'entrée de la rivière qu'à midi, après des peines incroyables, à cause du débordement des eaux. Ensuite, côtoyant les bords du Ménam, nous trouvâmes une petite barque armée avec vingt siamois, qui vinrent nous reconnaître. Le mandarin qui était avec nous, ayant instruit celui qui les commandait de ce qu'ils devaient dire au gouverneur de la première tabanqueLa tabangue, ou la tabanque était une sorte d'octroi, de poste douanier sur la route d'Ayutthaya. , qui est à une petite lieue de l'embouchure du Ménam, celui-ci prit les devants et alla avertir le gouverneur que nous allions incessamment le trouver.

, qui est à une petite lieue de l'embouchure du Ménam, celui-ci prit les devants et alla avertir le gouverneur que nous allions incessamment le trouver.

Nous arrivâmes à trois heures après midi. Le gouverneur vint nous recevoir et nous fit apporter à manger. M. du Bruant, qui avait voulu venir jusqu'à Bangkok, commença à s'apercevoir à ce régal de la différence qu'il y a entre les tables de l'Inde et celles de France. Sans un peu de biscuit et de vin, dont il avait fait provision, il eût eu de la peine à s'accommoder de l'eau, du riz et du poisson salé qu'on nous servit avec quelques œufs. Notre mandarin, quoiqu'il ne fût pas des plus considérables du royaume, néanmoins parce qu'il était du palais et qu'il avait l'honneur de paraître quelquefois l'année devant le roi, recevait de grands honneurs de celui qui était gouverneur de la tabanque, qui n'avait pas les mêmes accès à la Cour. Je ne veux pas omettre une chose assez particulière pour faire connaître l'humeur et l'éducation de ce peuple.

Tandis que notre mandarin recevait les respects du gouverneur et des autres Siamois habitants de la tabanque, je m'informai en leur langue de la santé du roi de Siam. À cette demande, chacun regarda son voisin, comme étonné de ma demande, et personne ne me répondit rien. Je crus manquer à la prononciation ou à l'idiome propres des gens de cour. Je m'expliquai en portugais par un interprète, mais je ne pus rien tirer du gouverneur ni d'aucun de ses officiers. À peine osaient-ils prononcer le mot de roi entre eux fort secrètement. Quand je fus arrivé à Louvo, je racontai à M. Constance l'embarras où je m'étais trouvé, voulant savoir l'état de la santé du roi de Siam et de la sienne, sans que personne eût voulu m'en apprendre la moindre chose. Je lui ajoutai que le trouble, que ceux de qui je m'en étais informé m'avaient fait paraître, et la peine qu'ils avaient eue à me répondre, m'avaient donné beaucoup d'inquiétude, craignant qu'il ne fût arrivé à la Cour quelque changement considérable. Il me répondit qu'on avait été fort étonné de la question que j'avais faite, parce que ce n'est point la coutume parmi les Siamois de faire de pareilles demandes, ne leur étant pas permis de s'informer de la santé du roi leur maître, dont la plupart même ne savent pas le nom propre, et ils n'oseraient le prononcer quand ils le sauraient. Il n'appartient qu'aux mandarins du premier ordre de prononcer un nom qu'ils regardent comme une chose sacrée et mystérieuse.

Il ajouta que tout ce qui se passe au-dedans du palais était un secret impénétrable aux officiers du dehors, et qu'il était défendu, sous de graves peines, de rendre publique une affaire qui n'est sue que des personnes qui sont attachées au service du roi dans l'intérieur du palais ; que la manière de demander ce que je voulais savoir, était de s'informer du gouverneur si la Cour était toujours la même, et s'il n'était rien arrivé d'extraordinaire dans le royaume ou au palais depuis un tel temps ; qu'alors si on m'eût répondu qu'il n'y avait aucun changement, j'étais assuré que le roi et ses ministres étaient en parfaite santé, et qu'au contraire s'il fût arrivé quelque révolution considérable, ils n'eussent pas fait difficulté d'en parler, parce qu'après la mort des rois de Siam, tout le monde indifféremment peut apprendre et prononcer leur nom.

Occum SurinOk-khun Surin : ออกขุนสุรินทร์, c'est ainsi que s'appelait le mandarin qui venait avec moi, ne se lassait point de recevoir de l'encens, mais tous les Français s'en ennuyaient fort aussi bien que moi. Je le pressais vivement de partir, mais outre que de son naturel il n'était pas fort vif, les lois du royaume l'obligeaient à instruire la Cour de sa venue et des principales choses qu'il venait dire. Il dépêcha donc un exprès à Louvo avec un gros livre siamois où étaient écrits le nom de notre vaisseau et du capitaine qui le commandait, le nombre des soldats, des matelots, des canons qu'il portait, ceux qui étaient descendus à terre et qui allaient à Siam, et pour quelles affaire, autant qu'il l'avait pu savoir.

Nous nous mîmes en chemin sur un petit balon où nous ne pouvions être assis qu'avec peine, et fort pressés. En cet équipage nous arrivâmes le lendemain sur les dix heures à Bangkok, où je dis la messe. Je trouvai un grand changement dans cette place. L'ancien gouverneur en était sorti, et M. de Forbin, qui devait prendre sa place, n'y était plus (2). Un vieux capitaine portugais y avait succédé au sieur de Beauregard, qui était allé par ordre du roi de Siam à Ténassérim, pour apaiser les troubles qui s'y étaient excités entre les Anglais et les Siamois (3). Ce nouveau gouverneur de Bangkok, que j'avais connu à Siam avant mon départ, me fit mille honnêtetés et toute sorte d'offres de services, et aussitôt qu'il eut appris qu'il y avait à la barre de Siam deux envoyés extraordinaires du roi, il fit chercher des fruits, de la volaille et d'autres viandes fraîches, qu'il leur envoya à leur vaisseau. Il dépêcha un second exprès à M. Constance pour lui donner avis de ce qui se passait.

Il y avait longtemps que nous vivions fort frugalement, et il n'omit rien pour nous persuader qu'il nous voulait bien traiter. Le plus grand plaisir que je reçus de lui, fut qu'il me donna un balon léger et commode pour achever le reste du voyage jusqu'à Siam. M. Martineau, missionnaire apostolique qui avait soin de l'église de Bangkok, nous obligea à dîner chez lui. Après quelque temps de séjour à Bangkok, nous en partîmes pour nous rendre à Siam, où n'ayant pas trouvé M. Constance, j'allai droit à la maison que les pères portugais de notre Compagnie ont dans cette ville au camp de leur nation (4). Je commençai là à être désabusé des mauvais bruits qu'on avait fait courir à Batavia du roi de Siam et de son ministre, et je sus en même temps tous les fâcheux accidents qui étaient arrivés en mon absence aux cinq jésuites que j'avais laissés à Siam dans le dessein de passer à la Chine par la première commodité (5). Les lettres qu'ils m'adressaient et qu'ils avaient laissées au père Maldonat, Flamand, supérieur de cette résidence, m'instruisaient fort en détail du mauvais succès de leur premier embarquement et de leur retour à Siam. Quelque long que soit le récit qu'en fait le père de Fontaney dans une autre lettre écrite à Paris au père Verjus, encore mieux circonstanciée que la mienne, ceux qui prennent part à nos emplois et à nos voyages seront bien aise de la voir, et liront avec édification les sentiments d'un cœur apostolique. La voici sans y rien changer.

C'est particulièrement à vous, mon révérend père, que nous devons rendre compte du mauvais succès de notre voyage de Macao. Ceux qui nous considèrent comme mathématiciens de Sa Majesté, recommandés à tous les princes de l'Orient par ses lettres patentes, ont sujet de croire que nous devons réussir dans toutes nos entreprises sous la protection d'un si grand roi. Mais vous, qui nous regardez encore comme serviteurs de Jésus-Christ, et destinés à prêcher la foi aux infidèles, vous jugerez aisément que nous devons trouver des croix, et bénirez Dieu de ce qu'en effet nous en avons abondamment trouvé. On fait librement des observations quand on est appuyé du plus grand monarque du monde, mais on ne se perfectionne dans l'école d'un dieu crucifié que par le moyen des souffrances. Je vous raconterai en peu de mots et sans dissimulation toutes les peines que nous avons eues. Que si dans le cours de ma narration j'entremêle quelquefois les sentiments que j'avais alors, croyez que ceux de mes compagnons seraient bien plus capables de vous édifier, mais en vous écrivant, je ne puis exprimer que les miens, outre qu'il faut continuer à vous parler sincèrement et avec la même confiance que je faisais en France.

Les choses ne furent prêtes pour notre départ de Siam que le 2 juillet, jour auquel on célèbre la Visitation de Notre-Dame. Comme nous avons fait notre premier voyage sous la protection de l'auguste mère de Dieu, nous dîmes ce jour-là la messe pour lui recommander le second qui ne devait pas, ce semble, être si difficile, étant bien moins long. Nous prîmes l'après-dîné congé de nos pères de Siam, qui nous avaient fait toutes sortes d'honnêtetés pendant le séjour que nous avions fait en leur maison, et le soir nous partîmes, les uns dans un balon de M. Constance, les autres dans celui de M. Véret, capitaine de la faiturie française qui nous était venu prendre pour nous mener à Bangkok.

Nous avions écrit le matin à M. Constance pour lui marquer les derniers sentiments de nos cœurs, et pour remercier par son moyen le roi de Siam, qui venait de nous donner une nouvelle marque de son affection, ordonnant au barcalon d'écrire de sa part au capitaine général de Macao et de lui mander qu'il ressentirait lui-même le bon accueil qu'il nous ferait. Ce prince voulait suppléer par ses lettres de recommandation aux passeports de Portugal que nous attendions tous les jours, et que nous ne pûmes apporter de France, parce que nous en partîmes avant qu'ils fussent arrivés (6).

Nous nous rendîmes le lendemain de notre départ à Bangkok, qui est une forteresse du roi de Siam, et la principale clé du royaume, où M. le chevalier de Forbin nous attendait depuis quelques jours. Nous n'eûmes pas néanmoins l'honneur de le voir, parce qu'il en était parti ce jour-là même pour l'exécution d'un ordre pressant qu'il avait reçu de la Cour (7). Le gouverneur du château, qui est un mahométan né dans Constantinople même, nous vint incontinent visiter, et comme Bangkok est le jardin de Siam où les meilleurs fruits du royaume viennent en abondance, il nous mit entre les mains un rôle de ceux qu'il avait envoyés pour nous au vaisseau par ordre de M. Constance, qui ne pouvait mettre de bornes à ses soins, non plus qu'à l'affection qu'il avait pour nous.

Nous ne fûmes qu'une nuit à Bangkok. Nous y quittâmes M. Véret et le père Le Comte destiné comme nous à la Chine, mais retenu dans le royaume jusqu'à l'arrivée des pères qu'on attendait de France. Cette séparation fut sensible de part et d'autre ; car si nous avions beaucoup d'estime pour lui, il avait aussi beaucoup d'affection et d'attachement pour nous. Enfin nous arrivâmes à notre vaisseau qui était à la barre de Siam trois lieues au-delà de l'embouchure de la rivière.

On appelle barre dans les Indes un banc de sable qui s'amasse devant les rivières et qui en ferme l'entrée. Celle de Siam occupe dans sa longueur une grande partie de la côte, et est large d'environ trois lieues. Comme l'eau qui la couvre a peu de profondeur, les vaisseaux, quand ils sont prêts d'entrer dans la rivière, sont obligés de prendre un chemin qu'on appelle le canal. Ce canal est nord et sud par rapport à la rivière de Siam, et n'a que douze pieds d'eau vers le milieu dans les plus grandes marées, ce qui fait que les plus gros vaisseaux demeurent à l'ancre proche de la barre. Nous en trouvâmes près de douze en comptant le nôtre, qui étaient prêts à faire voile, les uns à la Chine et au Japon, les autres à Manille.

Nous étions tous en bonne santé, et particulièrement le père de Visdelou, qui avait été fort malade durant huit jours, et qui n'était pas encore guéri quand nous partîmes de Siam. Les approches de la mer, et peut-être la joie qu'il avait d'achever son voyage le guérirent entièrement. Nous avions d'autant plus sujet d'en remercier Dieu que nous rencontrâmes en notre chemin un religieux de saint François qui remontait la rivière, fort abattu de la même maladie qu'il avait eue, et qui perdait ainsi l'occasion d'aller à Manille cette année. Il nous pria de le confesser en passant, car il était très faible. Nous l'avions vu plusieurs fois à Siam, et l'estime que nous faisions de son mérite, augmentait la peine que nous souffrions de le voir en cet état. Après l'avoir entretenu quelque temps et lui avoir donné toute la consolation que nous pûmes, nous prîmes congé de lui.

Presque toutes les cartes marines que nous avons vues mettent la barre de Siam à 13° 45' de latitude septentrionale. Néanmoins, si l'on en juge par la hauteur du pôle que nous avons trouvée pour Louvo, qui est de 14° 42' 30", par celle de la ville de Siam que le père Thomas a trouvée de 14° 18', il faut que celle qu'on donne communément à la barre soit un peu moins grande (8). Car de l'embouchure de la rivière jusqu'à la ville de Siam, on compte pour le moins 30 lieues de chemin par eau, quoique la rivière tourne beaucoup ; ce n'est pas néanmoins jusqu'à faire croire qu'il n'y ait que dix lieues en droiture de l'un à l'autre.

Comme la saison était avancée, notre capitaine se pressait de partir. Il refusa trois cents pics (9) de sappanCaesalpinia sappan, un bois rouge d'Asie du Sud-est. qu'on lui envoyait pour achever sa charge, de sorte que nous mîmes à la voile le 10 juillet, après avoir tous dit une messe votive à la sainte Vierge pour obtenir un bon voyage.

qu'on lui envoyait pour achever sa charge, de sorte que nous mîmes à la voile le 10 juillet, après avoir tous dit une messe votive à la sainte Vierge pour obtenir un bon voyage.

Le chemin de Siam à Macao est de gagner premièrement certaines montagnes éloignées d'environ trente lieues de la barre vers le sud-sud-ouest. Les Portugais les appellent Penthes, c'est-à-dire en notre langue peignes. Je n'en sais point la raison, si ce n'est peut-être que les pointes de ces montagnes paraissent rangées et serrées dans une même ligne, comme les dent d'un peigne. On tourne de là vers le sud-est, ensuite vers l'est pour aller à Pol Ubi et Pol Condor (10), qui sont des îles du royaume de Cambodge. On côtoie toute la Cochinchine, d'où l'on tire droit à Sancien (11), île célèbre par la mort de l'Apôtre des Indes saint François Xavier, et le commencement des îles de Macao, laissant l'île de Hainan à la gauche, de sorte que pour faire le voyage, on a besoin de deux sortes de vents, les uns qui mènent au sud-sud-ouest, et les autres à l'est.

Ceux qui règnent les mois de mai, juin et juillet, non seulement à Siam, mais aussi dans toutes ces mers des Indes depuis Batavia et Malacca jusqu'au Japon, sont les vents d'ouest et sud-ouest, avec lesquels on va très bien à la Chine pendant ce temps-là. Mais il est difficile d'aller avec les mêmes vents au Penthes, si ce n'est en louvoyant. De là vient le plus rude travail de tout le voyage qu'on fait de Siam à Macao est ordinairement de gagner ce terme, où l'on n'arrive souvent que quinze jours après le départ, à moins que des vents d'orage qu'on appelle saumâtres en ce pays n'y fassent arriver de meilleure heure.

Le 11 juillet à midi, nous avions avancé d'environ huit lieues depuis la barre. Le soir du 12, nous en avions fait encore dix, et nous étions vis-à-vis des fausses Penthes, qui sont d'autres montagnes éloignées d'environ douze lieues des véritables, lesquelles se découvraient déjà dans l'horizon. Nous ne rangions pas les terres d'assez près, en quoi nous reconnûmes trop tard que nous avions commis une faute considérable. Cette mer est pleine d'une espèce de poisson appelée bagre (12) par les Portugais. Il ne ressemble pas mal à nos rougets, si ce n'est qu'il est un peu plus grand. On en prenait incessamment avec la ligne, et quand il était pris, il jetait un cri qui venait de l'air exprimé par ses ouïes, car nous ne lui trouvâmes pas de poumon.

Le soir du 13, nous avions encore fait près de six lieues. Nous commençâmes à nous apercevoir ce jour-là de notre méchant équipage, n'y ayant que cinq personnes pour monter aux vergues. La plupart des mariniers ne connaissaient pas les manœuvres, et quelques-uns n'entendaient pas la langue, de sorte qu'on était obligé de leur parler par gestes ou les mener aux endroits où l'on voulait qu'ils fussent. Le vaisseau chassa quelques heures de la nuit sur son ancre, et l'on en mouilla une seconde pour n'être point emporté par la violence des flots et par la force des vents.

Le 14 au matin, le vent s'étant trouvé bon pour continuer notre route, on s'employa près de deux heures à lever les ancres. Sachant avec quelle diligence on exécutait les ordres des officiers sur les vaisseaux du roi, nous étions surpris de la lenteur affectée de nos mariniers. Ils paraissaient à peine quand on les appelait pour une manœuvre. Le capitaine leur tint une fois ce discours : Mes enfants, il faut venir au travail quand on vous y appelle. Vous voyez que je vous donne mon bien et mon sang, et que je tire le morceau de la bouche de mes enfants pour vous le donner. On me dit qu'il fallait traiter ainsi les matelots portugais si l'on en voulait trouver. Quoi qu'il en soit, une condescendance si molle me faisait juger encore davantage qu'il était difficile de naviguer sûrement dans les vaisseaux portugais, et que ce peu de résolution était la véritable cause pour laquelle tant de riches marchands de Macao ont fait naufrage dans ces mers.

Nous fîmes six lieues ce jour-là, et le soir à six heures nous étions vis-à-vis des véritables Penthes, mais un peu trop avant dans la mer pour y pouvoir mouiller. Nous allions au plus près avec un vent qui nous faisait dériver extrêmement et qui rompit l'écoute de misaine. On n'y eut pas sitôt remédié que le vent, qui s'augmentait à tous moments, se tourna en une véritable tempête qui dura jusqu'au jour. Il est malaisé de vous expliquer les peines de corps et d'esprit que nous souffrîmes pendant cette nuit. Nous la passâmes à implorer le secours du ciel par l'intercession du grand apôtre des Indes qui avait été lui-même exposé à des périls aussi pressants sur ces mers, et qui y avait fait sentir si souvent son pouvoir miraculeux. Notre vaisseau, que l'on avait cru bon, se trouva mauvais. Il s'ouvrait de tous côtés et l'on ne pouvait déjà vaincre l'eau par le moyen des pompes. On jeta dans la mer plusieurs sacs de riz, des jarres pleines de viandes et d'autres provisions que les matelots avaient apportées. On amena tout bas la grande vergue. Le pilote me dit secrètement qu'on ferait bien aussi de jeter une partie des marchandises en mer, pour soulager le vaisseau, mais il n'osait en parler au capitaine, qui de son côté voyait le danger sans déclarer encore sa résolution. Je l'allai trouver, et l'ayant entretenu sur le péril où nous étions par la violence de l'orage, et par la faiblesse et la pourriture du vaisseau, je lui fis remarquer qu'il avait refusé fort à propos les trois cents pics qu'on lui avait apportés à la barre, et qu'avec ce surcroît de charge, nous aurions coulé à fond. Je le priai de considérer s'il n'était pas dans le dessein de décharger encore un peu le vaisseau à cause de l'eau qu'il faisait sans cesse, et qu'il valait mieux risquer une partie de son bien que le perdre tout entier avec la vie.

Ce capitaine, qui était un homme sage et intelligent dans la navigation, ne me répondit rien, mais il descendit pour visiter encore son navire, et ayant vu qu'il continuait à faire de l'eau, que toutes les œuvres mortes étaient ébranlées, qu'un seul coup de mer pouvait aisément les emporter et que les matelots étaient sans force et quittaient leurs postes, il jugea que nous étions perdus s'il persistait à tenir contre le vent. Il résolut donc de quitter sa router et d'aller vent arrière à la première terre pour se sauver.

Il était quatre heures du matin quand nous tournâmes le cap à la terre dont nous étions éloignés de vingt-quatre lieues ; encore les fallait-il faire devant la nuit pour nous sauver des écueils qui rendent cette côte très dangereuse. Le vent fut fort et violent, et néanmoins si favorable que nous y arrivâmes à sept heures et demie du soir. Nous nous jetâmes entre une île et une pointe de terre appelée Cossomet (13), et nous mouillâmes à trois brasses et demie dans un endroit qui rompait un peu la marée, mais le vent qui venait droit à nous nous tourmenta durant toute la nuit. Il rompit notre câble sur les deux heures du matin, et emporta la moitié de la teugueEspèce de gaillard que l'on fait à l'arrière du vaisseau pour le garantir de l'injure du temps. (Dictionnaire de marine d'Alexandre Savérien. II, p 331) qui couvrait le château de poupe.

Nous n'eûmes guère plus de repos cette nuit-là que les précédentes, notre vaisseau étant dans une agitation continuelle. Nos passagers s'attristaient de ne pouvoir pas aller cette année à Macao, et nous n'étions pas moins tristes de voir aussi notre voyage de la Chine différé. Ce qui m'occupait davantage était la considération du danger que nous avions couru, et de ceux où notre profession nous expose continuellement. Saint François Xavier, cette grande âme qui s'est vue si souvent dans les occasions de faire naufrage, demandait instamment à Dieu qu'il ne le délivrât de ces danger que pour l'exposer à de plus grands, et souffrir encore davantage pour sa gloire. Si nous n'avions pas assez de force pour faire la même prière, Dieu sait néanmoins que nous étions bien aises d'être sortis de France, et que nous ne souhaitions pas y être restés pour éviter ces dangers.

Le 16 au matin, le vent continuant à maltraiter le vaisseau, nous levâmes l'ancre pour avancer un peu sous l'île voisine. Il échoua dans ce mouvement sur un fond de sable, recevant de grandes secousses quand les flots, qui l'élevaient de temps en temps, venaient à le quitter. La chaloupe qu'il fallait mettre d'abord en mer pour sonder les chemins y fut mise pour lors, afin de donner quelque soulagement au vaisseau et s'aller saisir d'un mirou, qui est une barque siamoise, qu'on voyait à l'abri sous l'île et que l'on emmena par force pour décharger encore le vaisseau. Durant ce temps-là, il se remit un peu, et le pilote ayant fait mettre la voile du beaupré acheva de le tirer, mais d'une manière qui l'ébranlait extrêmement, et nous attendions le moment qu'il s'ouvrirait en deux. On se remit à l'ancre à trois brasses et demie d'eau, et on en mouilla deux en assurant les câbles autant qu'il se pouvait, car il n'y en avait point de rechange.

Cependant le mirou n'étant plus nécessaire pour le vaisseau, je résolus de le prendre pour nous, et même d'en fréter un autre qui paraissait sous l'île. Notre dessein était d'y charger tous nos paquets et d'aller incessamment à la barre de Siam, où nous espérions arriver à temps pour trouver encore quelque vaisseau qui nous mènerait à la Chine. Le sieur André Noret, notre capitaine, approuva fort cette résolution, mais la mer était si grosse que le mirou ne put approcher du vaisseau pour recevoir nos hardes. Ainsi nous nous contentâmes de nous y mettre le soir à dessein d'aller passer la nuit à terre, pour reposer un peu, et de revenir le lendemain pour charger nos ballots et pour entendre les confessions de tous, chacun étant encore dans l'étonnement et se voulant réconcilier avec Dieu.

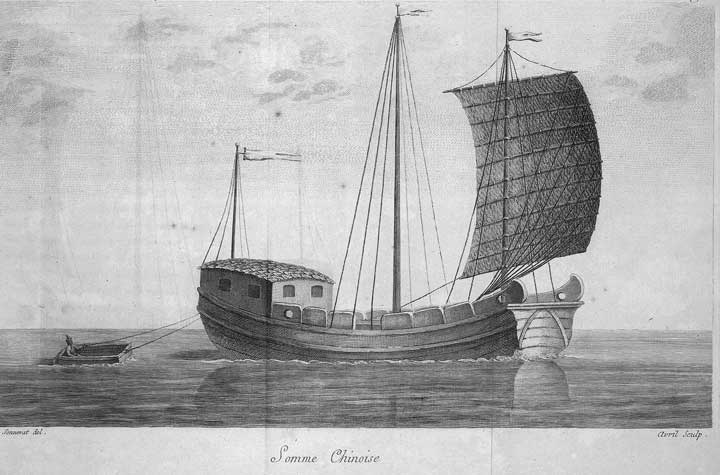

Pendant que nous travaillions à notre sûreté, Dieu qui voulait que nous missions en lui notre confiance, nous préparait d'autres sujets d'inquiétude. Le mirou dans lequel nous entrâmes le soir ne put jamais gagner la terre et fut obligé de mouiller à la moitié du chemin à cause du vent qui nous était contraire. Sur la minuit, il s'alla mettre dans un autre lieu où il n'était pas plus à couvert, de sorte que nous souffrîmes autant cette nuit que les précédentes. Le matin étant venu, nous nous trouvâmes éloignés de notre vaisseau d'une lieue et demie. Il était impossible d'y retourner, parce que le vent en venait. Cependant nous manquions de vivres, et nous étions huit personnes, nous quatre avec un serviteur, un matelot du bord qui nous servait d'interprète et deux Portugais de Macao qui avaient perdu leur vaisseau l'année de devant et qui désiraient se rendre cette année chez eux. Ils nous avaient priés de les emmener avec nous, et nous leur rendions avec joie ce petit service. Le patron de notre mirou était chinois et disait qu'il ne connaissait point de rivière près de là, ni d'autre lieu de retraite pour se couvrir de la violence du vent que l'île que nous avions quittée, et qu'il n'était plus en notre pouvoir de gagner. Dans l'embarras où nous nous trouvions, ne pouvant ni demeurer en ce lieu, parce que le vent nous y tourmentait trop, ni retourner au vaisseau parce qu'il était contraire, notre interprète nous assura qu'à quinze lieues plus bas, il y avait une ville nommée ChantabounChanthaburi (จันทบุรี), la cité de la lune, sur la côte est du golfe de Siam, à 250 km de Bangkok., capitale d'une province dont le gouverneur avait des galères armées de vingt-cinq hommes, avec lesquelles nous pouvions arriver en peu de jours à la barre de Siam, en naviguant le long des côtes. Qu'il était obligé de secourir tous ceux que le mauvais temps faisait relâcher en son gouvernement ; que lui-même l'avait expérimenté l'an passé, car ayant fait naufrage vers Pol Ubi dans une sommeBateau chinois à fond plat, à voile unique, servant aussi d'habitation. du roi qui allait à la Chine, il gagna Chantaboun avec quelques gens de la somme, et que le gouverneur les fournit de tout pour retourner à Siam ; qu'il le ferait encore avec plus de soin et de diligence pour nous quand il saurait que nous portions des lettres de recommandation du roi, et que M. Constance nous appelait ses frères.

du roi qui allait à la Chine, il gagna Chantaboun avec quelques gens de la somme, et que le gouverneur les fournit de tout pour retourner à Siam ; qu'il le ferait encore avec plus de soin et de diligence pour nous quand il saurait que nous portions des lettres de recommandation du roi, et que M. Constance nous appelait ses frères.

Nous savions déjà que la ville de Chantaboun n'était pas éloignée, et que le gouverneur de cette côte avait cet ordre particulier dont il nous parlait. Ainsi nous prîmes la résolution d'y aller, tant pour chercher un prompt secours à notre navire que pour chercher les moyens de gagner nous-mêmes incessamment la barre, persuadés toujours qu'avec un peu de diligence, nous pouvions encore trouver quelques-uns des vaisseaux qui allaient aux îles de Macao. Nous mîmes à la voile sur les six heures du matin, et le soir au coucher du soleil, nous entrâmes dans la rivière de Chantaboun. Cette rivière est large et environnée d'arbres, mais elle a peu de profondeur. On voit quantité de ruisseaux qui s'y rendent du milieu des bois, et qui viennent des montagnes voisines. Comme nous étions pressés de parler au gouverneur, et que notre mirou ne pouvait monter qu'à peine, nous allâmes sur un petit balon, le père Gerbillon et moi jusqu'à Chantaboun, où nous arrivâmes entre quatre et cinq heures du soir.

Chantaboun est situé au pied d'une de ces grandes montagnes qui font une longue chaîne du septentrion au midi, et qui séparent le royaume de Siam de celui de Cambodge. Il est sur une hauteur au milieu des bois. Du côté que nous y entrâmes, il paraissait enfermé d'une enceinte de vieilles planches plus propres à défendre les habitants des bêtes sauvages qu'à les assurer contre les ennemis. Ayant marché plus d'un quart d'heure, et presque toujours dans l'herbe jusqu'aux genoux, nous arrivâmes enfin à la maison du gouverneur. Un de ses domestiques accourut et nous fit signe d'arrêter. Il dit à notre interprète que nous pouvions attendre dans la salle du Conseil qu'il nous montrait, et qui n'était pas assurément comme les nôtres en France. Elle consistait dans une couverture de feuilles de roseaux, soutenue par des piliers de bois aux quatre coins et au milieu. Le plancher était élevé d'environ cinq pieds au-dessus de la plate terre, et l'on y montait sans autre façon par une pièce de bois toute ronde et un peu inclinée. Nous attendîmes près d'une heure dans la salle, que le Conseil s'y rendît avec le gouverneur, qui était malais, âgé d'environ quarante ans, et de la religion mahométane.

Après qu'il eut pris sa place, je lui dis que nous étions des religieux d'Europe, serviteurs du vrai dieu et destinés par notre profession à prêcher sa loi par tout le monde ; Que nous avions accompagné M. l'ambassadeur de France jusqu'au royaume de Siam, où nous étions restés près du roi qui nous avait comblé de faveurs en nous faisant bâtir une maison magnifique dans la ville de Louvo ; que nous connaissions particulièrement M. Constance, et que depuis que nous étions dans le royaume, nous avions demeuré chez lui. J'ajoutai que nous étions partis depuis dix jour pour aller à Macao, mais que le mauvais temps nous ayant contraints de relâcher à Cassomet, nous venions pour lui représenter les nécessités de notre vaisseau et pour lui demander une galère pour nous, afin de retourner au plus tôt à la barre ; que le roi nous avait chargés de plusieurs commissions pour la Chine, lesquelles nous pouvions exécuter encore si nous arrivions à temps pour rencontrer les sommes qu'il envoyait à Canton.

Le gouverneur me répondit que ses galères n'étaient point à Chantaboun ; que les unes étaient plus bas sur les frontières du royaume près de Cambodge, et les autres plus haut à une lieue de Cassomet. Il nous fit plusieurs questions touchant notre vaisseau, à qui il appartenait, quelles marchandises il portait, et de quoi particulièrement il avait besoin. Nous lui répondîmes à tout en peu de mots, mais comme le désir de renouer notre voyage nous touchait le plus, nous le priâmes de voir par quels moyens il pourrait nous renvoyer incessamment à la barre. Le nom et la crainte de M. Constance, qui avait quelque part au vaisseau, le possédaient tellement qu'il ne pouvait parler d'autre chose, ce qui m'obligea de lui déclarer que le vaisseau pouvait plus attendre que nous, que M. Constance prenait un intérêt particulier à notre voyage, et qu'il se ferait rendre compte du secours qu'il nous aurait donné ; que nous étions serviteurs du roi, chargés de plusieurs ordres de Sa Majesté qu'il fallait exécuter à la Chine, et que si nous manquions l'occasion qui se présentait, il en serait responsable. Il m'offrit de nous envoyer par terre, c'est-à-dire par les bois, en danger d'être tués par les éléphants ou dévorés des tigres ; encore fallait-il marcher quatorze jours pour gagner un village, d'où l'on comptait une journée de chemin à Bangkok. Cette proposition nous accommodait peu, car outre les fatigues d'une route si difficile, nous arrivions trop tard à la barre de Siam, et d'ailleurs il fallait retourner au vaisseau pour prendre ce qui nous appartenait. Je lui proposai de faire venir une de ses galères. Il m'assura que cela ne se pouvait exécuter qu'en dix jours. Enfin la nuit nous prit avant que de rien conclure. Le gouverneur nous demanda si nous ne voulions pas souper ; je lui dis que nous le ferions très volontiers, n'ayant point mangé depuis le matin.

Deux heures après qu'il se fut retiré, l'on nous envoya du riz, cinq ou six concombres crus et quelques figues que nous abandonnâmes à nos rameurs qui avaient plus d'appétit que nous. Un morceau de pain que nous avions apporté du mirou fut tout notre souper. Nous nous couchâmes ensuite dans un coin de la salle du Conseil sur une natte qu'on y avait étendue, ayant près de nous une troupe de talapoins qui chantèrent dans leur pagode toute la nuit, c'est-à-dire huit heures de suite pour un mort qui fut brûlé deux jours après, avec leurs solennités ordinaires.

Sur les six heures du matin, le Conseil se rassembla. Le gouverneur, plus disposé que le jour précédent à nous satisfaire, s'étant fait expliquer la manière dont Sa Majesté nous avait traités à Louvo, dit à ses conseillers que nous étions protégés du roi. Un accident contribua beaucoup à le confirmer dans ses bonnes inclinations pour nous, car le père Gerbillon, qui s'ennuyait aussi bien que moi de leurs longues délibérations, tira une montre à réveil de sa poche pour voir l'heure qu'il était. Le gouverneur eut la curiosité de la voir. Nous lui en expliquâmes l'usage, et nous la fîmes sonner plusieurs fois devant lui. Le Conseil de Chantaboun, qui n'avait jamais rien vu de pareil, en était ravi. Je promis au gouverneur une pareille montre s'il nous faisait arriver à la barre pour le 25 du mois, c'est-à-dire dans six jours, car nous étions alors le 19. Il nous dit qu'il nous ferait rendre en trois jours à notre vaisseau, et qu'ensuite nous prendrions des mesures pour aller à la barre.

Sur sa parole, qui se trouva fausse depuis, nous partîmes pour chercher les deux autres pères et les deux Portugais que nous avions laissés au bas de la rivière. Je ressentais au fond de mon cœur une secrète tristesse de quitter notre mirou, n'osant presque me confier à la bonne foi d'un mahométan et d'au Malais ; mais dans l'état où nous étions destitués de tout secours, c'était une nécessité de le faire. Nous arrivâmes le soir à la salle du Conseil. Le gouverneur nous envoya demander si nous portions quelque chose de précieux, afin de nous donner des gardes durant la nuit. Je lui fis dire le plus civilement que je pus que tout était dans notre vaisseau, et que nous portions seulement quelques livres pour faire nos prières. Nous le suppliâmes encore de nous dépêcher le lendemain le plus tôt qu'il pourrait, parce qu'un seul jour de retardement suffirait pour nous faire manquer l'occasion d'aller à la Chine, mais quelques pressantes que furent nos paroles, nous ne pûmes sortir de Chantaboun qu'environ midi. Le gouverneur qui nous fit entrer cette fois dans sa maison, qui était bâtie de simples bambous sans aucun ornement, nous dit qu'il nous donnait un balon et cinq rameurs qui nous rendraient incessamment jusqu'à Cassomet, et qu'il y serait avant nous pour voir l'état de notre vaisseau. Il nous pria de ne point battre les rameurs qu'il nous donnait, comme quelques Portugais avaient fait en pareille occasion ; que s'ils étaient maltraités, ils pourraient s'enfuir et nous abandonner au milieu des bois ; qu'à cela près, ils nous conduiraient sûrement au lieu qu'on leur avait marqué. Il nous donna des vivres, c'est-à-dire du riz pour cinq ou six jours avec quelques volailles.

Après l'avoir remercié de tous ses soins, et l'avoir assuré que nous en écririons à M. Constance, ce qu'il paraissait désirer le plus, nous commençâmes notre voyage, durant lequel Dieu nous fournit assez d'occasions d'exercer la patience et de faire notre premier apprentissage de la vie pénible des missionnaires. Comme ce point-là est celui qui vous agréera davantage, je vous en marquerai toutes les particularités, persuadé que vous serez bien aise d'en savoir tout le détail.

En premier lieu, nous marchâmes, mon Révérend Père, depuis la maison du gouverneur jusqu'à la rivière nu-pieds durant une demi-heure, la pluie qui était tombée la nuit et tout le matin en abondance ayant tellement gâté le chemin que ce n'était plus que de la boue. En second lieu, quand nous fûmes arrivés à notre balon, on nous vint dire que nos rameurs étaient ivres, de sorte que nous fûmes obligés de les attendre plus d'une heure, et de mortifier le désir que nous avions de partir promptement. Ils n'avancèrent presque point le reste du jour. Sur les six heures du soir, après avoir fait trois ou quatre lieues seulement, ils nous mirent à terre dans un lieu défriché, pour avoir le loisir de cuire leur riz. On y voyait plusieurs buffles qui paissaient, et quelques habitations éloignées d'environ un quart de lieue. C'était un endroit agréable pour une heure de temps et pour des personnes qui ne trouvaient en leur chemin que des forêts. Nous ne fûmes pas sitôt descendus que chacun se retira pour méditer un peu de temps et se recueillir avec Dieu. Je ressentais une extrême tristesse de voir notre voyage reculé d'un an, car je ne pouvais espérer autre chose de la nonchalance de nos rameurs. Plus nous tardions, plus je prévoyais que la langue et les caractères de la Chine me seraient difficiles à apprendre, mais comme le danger où nous avions laissé notre vaisseau me revenait toujours à l'esprit, j'appréhendais que cet empressement avec lequel nous en étions sortis ne fût venu en partie de quelques sentiments de crainte, et dans ce doute qui me faisait de la peine, je résolus de ne rien faire par crainte, dans tous les danger où je me trouverais désormais en accomplissant les devoirs de ma profession. Je considérais que Moïse fut exclu de la terre de promission pour avoir douté, que la défiance fit enfoncer saint Pierre dans les eaux, que ces occasions de perdre sa vie sont les plus grandes épreuves par lesquelles Dieu perfectionne les hommes apostoliques et les attache particulièrement à soi, que saint François Xavier avait accoutumé de remercier Dieu quand il s'y trouvait, et regardait la crainte comme la chose du monde la plus indigne d'un missionnaire, qui doit mettre toute son espérance en Jésus-Christ et vivre selon cette maxime de l'Évangile : Celui qui perdra son âme pour l'amour de moi la trouvera. Je vous raconte, mon Révérend Père, ce qui se passait en moi durant cette retraite où Dieu, qui fait entendre sa voix dans les vastes solitudes de Siam aussi bien que dans les ville de France, m'instruisait intérieurement des maximes que je dois suivre. Priez Dieu qu'il me fasse la grâce de les pratiquer fidèlement, et surtout celle-ci, qui est une des plus importantes dans les missions.

Nos rameurs nous menèrent encore près de deux lieues, après quoi, soit qu'ils fussent lassés de travailler, ou que véritablement il y eût du danger à s'avancer davantage, ils nous dirent qu'on allait entrer dans un endroit où la rivière n'était qu'un ruisseau large seulement de 10 ou 12 pieds, et presque sans eau ; qu'en s'y engageant durant la nuit, les tigres pouvaient venir à nous de l'un et de l'autre côté de la rivière. Que pouvions-nous faire, sinon de les croire sur leurs paroles, n'ayant aucune connaissance du pays ? Nous passâmes donc toute la nuit assis, et pressés comme nous étions dans notre balon où la petitesse du lieu, la chaleur et une nuée de ces moucherons qu'on appelle cousins en France et mousquites ici, nous empêchèrent de fermer l'œil. Mais rien ne nous affligeait plus que de voir nos premières espérances de regagner la Chine cette année s'en aller un peu en fumée.

Le 21 au matin, nous passâmes en effet par ce lieu plus étroit de la rivière dont on nous avait parlé, et vers le commencement de la nuit, après avoir bien tourné dans les bois, nous arrivâmes à l'embouchure d'une rivière proche de la mer. La plupart de nous, lassés du balon où nous étions extrêmement à l'étroit, aimèrent mieux coucher à terre sur le sable. Les Siamois qui nous conduisaient faisaient de temps en temps des feux pour éloigner les tigres. Ils nous dirent le lendemain qu'il fallait entrer dans la mer avec notre balon, et côtoyer la terre durant le jour, pour regagner une autre rivière qui nous menait à notre route.

Le vent était toujours le même, la mer extrêmement grosse, et notre balon si faible, qu'un seul de nous n'y pouvait remuer ni changer de côté sans l'exposer à tourner. Nous leur représentâmes que ce qu'ils nous proposaient était impossible pour ces raisons, et ils le voyaient clairement eux-mêmes. Ils prirent donc la résolution de nous mener par un autre chemin, nous faisant accroire que deux ou trois journées nous rendraient à notre vaisseau, bien que nous en fussions éloignés de douze. Nous arrivâmes le soir à un village nommé Lamparie, qui est au milieu des bois. Il y a quantité de ces villages dans le royaume, et les Siamois s'y retirent des villes et de la campagne, aimant mieux défricher un peu de terre et la cultiver en liberté parmi les bêtes sauvages dans l'épaisseur des bois, que de venir proche des villes dans une continuelle sujétion, dépendants et maltraités de leurs mandarins. Ce n'est pas qu'il n'obéissent dans la plupart de ces lieux aux prochains gouverneurs, mais la crainte qu'on a qu'ils ne s'éloignent encore davantage fait qu'on les traite avec plus de modération.

Nous passâmes la nuit dans ce village et nos conducteurs, qui s'y trouvaient bien, avaient dessein d'y demeurer le lendemain, lorsque les officiers du gouverneur arrivèrent heureusement et nous apprirent qu'il allait lui-même au vaisseau pour en faire son rapport à la Cour. Cette nouvelle fit plus d'impressions sur nos guides, qui s'étaient déjà enivrés, que toutes nos exhortations. Ils prirent nos hardes sur leur dos et commencèrent à marcher vers un autre village à quatre lieues de celui-ci. Nous les suivions à pied, le bâton à la main. Il fallait marcher par les bois, où les occasions de souffrir ne nous manquèrent point, mais nous apprîmes en même temps que ce n'est pas une chose bien difficile d'aller à pieds nus parmi les cailloux, quand on se propose la gloire de Dieu dans ce genre de vie.

Nous arrivâmes à ce village nommé Samhay à une heure après midi, et l'on nous mena dans une espèce de pagode toute ruinée où du moins nous étions à couvert de la pluie. Il semble qu'on faisait en ce lieu des sacrifices au diable, car nous y trouvâmes de petites bougies à demi brûlées et des figures d'éléphants, de tigres, de rhinocéros et de ces poissons de mer communément appelés espadons. Comme les Siamois croient que le démon seul est autour des maux qui regardent le corps, car ceux de l'âme ne les touchent guère, ils ont coutume de le remercier lorsqu'ils ont été délivrés de quelque danger, tant sur mer que sur terre, s'imaginant que c'est lui qui leur a pardonné cette fois, et qu'ils doivent leur salut à sa miséricorde. Nous renversâmes les bougies et toutes ces figures, pour remercier le vrai dieu, qui seul avait été miséricordieux envers nous en nous préservant du naufrage : Misecordiæ Domini quia non fumus consumpti (14).

Le chemin que nous avions fait le matin nous fit demeurer le reste du jour à Samhay, pour nous délasser un peu. Nous remarquâmes dans ce village quantité de perdrix qui volaient en troupes par la campagne. Nous avions aussi trouvé beaucoup de paons dans les forêts et une infinité de singes. Les fourmis font en Europe leurs petits magasins sous terre, et elles s'y retirent durant l'hiver. C'est au sommet des arbres qu'elles se retirent ici et qu'elles portent leurs provisions pour éviter les inondations qui couvrent la terre durant cinq ou six mois de l'année. Nous voyions leurs nids bien fermés et maçonnées contre la pluie qui pendaient des extrémités des branches (15). Voilà ce que nous avons pu remarquer dans un pays qui n'a rien de particulier que des solitudes affreuses, et dans un temps où nous n'étions guère disposés à réfléchir sur la philosophie.

Nous partîmes de jour suivant de Samhay dans un balon plus grand et plus commode que le premier, et nous allâmes jusqu'à la mer. Le gouverneur s'y rendit quelque temps après nous. Les civilités ordinaires étant achevées, nous lui fîmes connaître que nous étions mécontents de nos rameurs, qu'ils n'avançaient point et qu'ils s'enivraient continuellement. Je croyais qu'il allait les battre sur l'heure, et dans cette pensée, je me préparais à demander grâce pour eux, mais il me répondit sérieusement qu'en sa présence, ils ne s'enivraient point, et que s'ils le faisaient hors de là ce n'était point sa faute. Il fallut venir à notre chemin qui était, disait-il, de nous mettre sur mer, comme l'on avait voulu faire deux jours auparavant. Notre balon était un peu meilleur, et nous avions l'exemple d'un petit balon qui venait d'arriver et qui avait tenu la même route que nous devions faire, mais on n'ajouta pas que les Siamois s'exposent aisément à ces voyages, et que leur balon venant à se remplir d'eau, ils en sont quittes pour le vider à force de bras, ou pour se sauver sur le rivage.

En effet, nous n'eûmes pas avancé deux cents pas dans la mer, que les flots qui s'élevèrent extrêmement pensèrent engloutir notre balon, et nous fûmes trop heureux de regagner incessamment la terre. Je dis à M. le gouverneur, qui avait été présent à ce danger, que je le remerciais très humblement des peines qu'il prenait pour nous renvoyer à notre vaisseau ; que s'il n'avait point d'autre moyen de nous y rendre, je choisissais de demeurer à Samhay en attendant des nouvelles de M. Constance à qui j'allais écrire. Il me répondit qu'il était en mon pouvoir d'écrire contre lui, mais que je voyais moi-même qu'il s'était mis en marche pour l'amour de nous. Je l'assurai que nous n'étions pas venus aux Indes pour désobliger personne, beaucoup moins un homme comme lui, à qui nous avions de l'obligation, mais aussi, que ne pouvant plus aller à la Chine cette année, rien ne me pressait de retourner à Siam et que je ne pensais plus qu'à m'y rendre sûrement ; que le roi, qui nous avait honoré de tant de faveurs, nous enverrait indubitablement un de ses galères, et que j'aimais mieux attendre cette voie que de m'exposer à celles qu'il nous offrait, qui étaient toutes périlleuses. Il voulut nous ramener à Chantaboun, mais c'était nous remettre dans les voyages, dont nous étions déjà fort las. Je le priai seulement de nous faire trouver une maison à Samhay et de nous donner un homme de sa main qui pût répondre de nous au roi. Il nous offrit civilement son secrétaire, dont l'air et les manières nous revenaient assez.

Ainsi nous prîmes le chemin de Samhay, où nous éprouvâmes un jour après l'extrême dureté d'un Cochinchinois qui trafiquait avec son mirou dans ce village, car ayant voulu traiter avec lui de nous mener à Siam et le payer de tout le profit qu'il pouvait tirer de ses marchandises, afin que rien ne l'empêchât de partir, il nous dit absolument qu'il n'en ferait rien, quand nous lui donnerions tous les biens du monde, et qu'on le tuerait sur la place. Il refusa même de nous changer des pataques en argent du pays (16) dont nous avions un extrême besoin, pour acheter des vivres, à moins que nous n'en donnassions une et demie pour un tical, qui ne vaut pas quarante sols de notre monnaie de France. Il n'y a rien de plus dur à persuader que ces peuples quand ils ne se sentent pas actuellement une autorité supérieure, et c'est pour cela que leurs maîtres les traitent sans pitié jusqu'à les faire mourir quelquefois sous les coups, quand ils commettent quelque faute. Encore ont-ils beaucoup de peine à les assujettir par cette sévérité.

Le village où nous étions manquait de tout, et l'on n'y pouvait trouver des vivres pour nous et pour ceux de notre balon. Ainsi, nous fûmes contraints de le quitter deux jours après, et de suivre l'avis du secrétaire qui nous proposa de marcher à pied le long du rivage, pendant que des Siamois qu'il allait faire venir conduiraient notre balon par mer. Ce voyage fut assez doux à la nourriture près, qui n'était quelquefois qu'un peu de riz cuit à l'eau. Une grosse pluie nous prit le second jour, nous en fûmes tellement mouillés parce qu'elle dura fort longtemps, que nous tremblions même de froid au milieu de la zone torride. Nous ne pouvions changer d'habits, ayant tout laissé dans le vaisseau, ni faire du feu pour nous réchauffer, tout le bois étant mouillé. Le quatrième jour, nous fîmes le plus affreux de touts les voyages, marchant dans les bois et enfonçant dans une boue fort épaisse jusqu'au dessus des genoux. Nous rencontrions souvent des épines qui nous piquaient rudement, et des sangsues qui nous faisaient la guerre. Le soleil qui paraissait ce jour-là nous incommodait aussi beaucoup, et pour comble de peine, il fallait suivre nos guides que la peur des bêtes sauvages qui vont dans ces bois faisait courir avec une grande vitesse. Le père de Visdelou, qui n'est pas le plus fort de nous tous, se tirait le mieux d'un si méchant chemin. Pour moi, j'étais tellement abattu de sueurs, que les forces me manquèrent après avoir abattu trois lieues. Nous ne laissâmes pas d'arriver à notre terme, qui était un village nommé Pessay, et nous y demeurâmes le reste du jour.

Nos premiers guides nous quittèrent en ce lieu, et nous remirent entre les mains d'autres gens que le gouverneur avait nommés pour achever de nous conduire. Quelque argent que nous leur donnâmes quand ils nous dirent adieu les remplit d'une si grande joie qu'ils ne se tenaient pas. Le bruit qu'ils faisaient dans tout le village nous divertit un peu. Un d'eux avait été vingt ans talapoin et s'était retiré des pagodes pour avoir, disait-il, la liberté de boire du vin. Le mal est qu'il le faisait un peu trop, et nous en avions senti de l'incommodité dans le voyage. Le père Gerbillon et le père Bouvet couchèrent cette nuit-là dans la salle des talapoins, qui n'était qu'un toit couvert de roseaux et soutenu par des piliers, et où le vent entrait de tous côtés. Le père Visdelou et moi allâmes dans une de leurs maisons, où nous fûmes plus à couvert. En y entrant nous trouvâmes un talapoin qui faisait sa prière devant sa pagode, c'est-à-dire devant une petite statue posée sur une table fort haute. Il chantait sans faire la moindre pause, et remuait son éventail avec tant d'action qu'on eût dit qu'il était possédé. Quand il eut achevé de prier, je lui fis signe de demeurer un peu de temps avec nous, et ayant appelé notre interprète, je lui dis que nous étions des religieux venus depuis six ou sept mois d'Europe, que nous en savions toutes les coutumes et les sciences, que si la curiosité le portait à savoir quelque chose de ce pays-là, nous le satisferions avec beaucoup de joie, mais que nous le priions de nous éclaircir aussi sur quelques questions que nous lui voulions faire. Il nous répondit assez doucement que nous pouvions l'interroger.

Je le priai donc de nous expliquer quelques-unes des paroles qu'il chantait à sa prière. Après plusieurs questions et réponses, il me fit entendre qu'il demandait du mérite. Nous le priâmes de nous dire à qui il s'adressait pour en obtenir, il répondit que c'était à Dieu. Nous continuâmes à lui demander où était le dieu qu'il invoquait, et sur ce qu'il nous répliqua qu'il était depuis près de deux mille ans dans le NirupanNipphan (นิพพาน) : le Nirvana, c'est le paradis des épicuriens. Nous eûmes lieu de lui faire diverses instances, car il voulait que son dieu ne fût occupé que de ses plaisirs, et néanmoins qu'il entendait encore sa prière, ce qui ne s'accorde pas. Nous le pressâmes de nous expliquer nettement comment il concevait que cela se pût faire. Il nous repartit que si son dieu n'entendait pas, il avait laissé du moins un commandement de prier, qu'il accomplissait en priant. Nous combattîmes sa réponse en lui montrant que si son dieu ne pensait plus à nous, l'observation de ses commandements était inutile, et nous lui prouvâmes ce raisonnement par une comparaison familière. Tandis que le maître de la maison vit, les serviteurs exécutent ses ordres parce qu'ils espèrent de lui plaire, ou qu'ils craignent d'en être punis ; mais quand il est mort, chacun se retire de son service, les bons serviteurs ne pouvant plus lui plaire, ni les méchants en appréhender aucune punition. Nous lui demandâmes pour quelle raison il n'en usait pas de la sorte, son dieu étant hors d'état de lui faire du bien et du mal. Le talapoin ne raisonnait pas beaucoup, quoique nos raisonnements fussent fort clairs. Nous lui dîmes ensuite que les Européens priaient un dieu qui entendait et voyait tout, et qui gouvernait le ciel et la terre, qu'il n'avait point eu de commencement et qu'il ne pouvait finir ; que ceux qui ne l'adoraient et ne le servaient pas en cette vie allaient après leur mort en enfer, où ils étaient brûlés éternellement, et que ceux qui le servaient allaient en paradis, où ils jouissaient d'un bonheur éternel.

Il prit congé de nous sans vouloir s'informer davantage des choses d'Europe. En se retirant, il alluma un cierge devant son idole, que nous fîmes éteindre en sa présence, disant que la lumière nous empêchait de dormir. Nous nous mîmes à genoux dans un coin de la chambre pour réciter les Litanies de la sainte Vierge, et pour prier le véritable dieu d'éclairer une nation que l'esprit des ténèbres aveuglait tellement sur les premières notions de la divinité, qu'en ôtant à Dieu le principal de tous ses attributs qui est la puissance, il leur avait persuadé d'adorer une divinité qui n'agit point, et qui n'a nulle providence.

Trois talapoins vinrent le lendemain avant le commencement du jour, et se mirent à chanter devant l'idole avec une modestie extraordinaire. Je ne sais si notre présence les excitait à faire paraître ce respect. Ils étaient assis à terre, les mains jointes, un peu élevées, et psalmodièrent ainsi près d'une heure, chantant ensemble sans aucune discontinuation, et sans regarder autre chose que leur idole. On voit peu de personnes en Europe qui montrent une si grande modestie, et qui la conservent si longtemps de suite dans leurs prières. J'avoue que l'exemple de ces pauvres gens m'a fait plus sentir que tous les sermons et les livres spirituels avec quelle humilité il faut se comporter devant la majesté divine, soit que nous soyons en sa présence dans l'église, ou que nous lui parlions en priant.

Après deux autres jours de chemin, que nous fîmes cette fois en charrette sans en être beaucoup incommodés, nous arrivâmes à la baie de Cassomet, où le gouverneur accompagné de ses officiers nous attendait. Il nous avait fait préparer un petit lieu couvert pour y passer la nuit. Nous lui racontâmes une partie de nos aventures, et des peines que nous avions endurées, après quoi nous lui dîmes qu'elles nous avaient ôté la pensée d'aller plus loin par le chemin de terre ; aussi bien n'était-il plus temps de joindre les navires qui allaient à Macao. On ne manqua pas dans la conversation de rappeler l'horloge à ressort, qui avait tant donné dans les yeux à Chantaboun. Je répondis que si l'on nous eût menés jusqu'à la barre pour le temps que nous avions marqué, j'aurais fait à M. le gouverneur un présent deux fois plus considérable. Cependant pour ne pas méconnaître sa peine, et pour l'engager à secourir une autre fois les missionnaires qu'un pareil accident pourrait emmener en ses terres, je lui envoyai du bord une tasse d'argent et quelques autres curiosités d'Europe qu'il reçut avec plaisir. J'écrivis à M. Constance pour l'informer de notre malheur, et particulièrement du voyage que nous venions de faire, durant lequel notre plus grande mortification fut de ne pouvoir pas entendre ni dire la messe, même le jour de notre bienheureux père saint Ignace, qui fut le dernier de notre course. Je compte pour rien toutes les autres incommodités que nous eûmes. On ne vient pas aux Indes pour chercher ses aises, et d'ailleurs nous étions aussi pleins de santé que si nous eussions toujours vécu dans un des collèges d'Europe. Je prie Dieu qui nous a conservés parmi ce peu de peines, de nous en faire souffrir davantage pour son amour, et de nous disposer par les voies les plus convenables, non seulement à contenter les savants par nos observations, mais encore à bien persuader aux infidèles de la Chine les vérités de notre sainte foi : ce qui sera, si nous en pratiquons nous-mêmes les maximes.

NOTES

1 - Le 27 septembre 1687, selon le journal de Céberet (Journal du voyage de Siam, Michel Jacq-Hergoualc'h, 1992, p. 53). ⇑

2 - La date du départ de Forbin n'est pas précisément connue. On peut la situer en décembre 1686. On sait par les Mémoires de François Martin (II, p. 455) qu'il arriva à Pondichéry en janvier 1687. ⇑

3 - Suite à de longues tensions entre le Siam et l'East India Company, une centaine d'Anglais furent massacrés à Mergui dans la nuit du 14 au 15 juillet 1687 par des Siamois et des Birmans. On pourra consulter sur ce sujet le récit qu'en fit le père de Bèze. ⇑

4 - Les jésuites portugais s'étaient installés au Siam dès 1606 et avaient construit l'église São Paulo à Ayutthaya.

Localisation de la maison des jésuites portugais à Ayutthaya. ⇑

Localisation de la maison des jésuites portugais à Ayutthaya. ⇑

5 - Le Siam ne constituait qu'une escale pour les six jésuites mathématiciens que Louis XIV envoyait en Chine avec l'ambassade du chevalier de Chaumont. Le père Tachard, sollicité pour retourner en France avec les ambassadeurs siamois laissait derrière lui Jean de Fontaney, Joachim Bouvet, Claude de Visdelou, Louis Daniel Le Comte et Jean François Gerbillon. ⇑

6 - Une série de conventions passées depuis le XVe siècle jusqu'à la fin du XVIe siècle entre Rome et le royaume de Portugal, déléguait à ce dernier l'administration des Églises créées dans les pays nouvellement conquis ou colonisés à l'est d'une ligne correspondant environ au 46ème méridien ouest (le Brésil, l'Afrique et les Indes orientales). C'était le système du Padroado (Patronage) qui déterminait les territoires dans lesquels l'évangélisation des populations indigènes était considérée comme une sorte de monopole portugais. On comprend donc que les ecclésiastiques français n'étaient pas les bienvenus sur des terres considérées comme relevant du pré carré portugais. Dans sa relation du premier voyage, Tachard évoque ces passeports, qui n'arrivèrent qu'après le départ des jésuites : Dans ce temps nous reçûmes avis qu'on avait promis à Lisbonne de nous accorder les passeports que l'on avait demandés, et que nous souhaitions extrêmement, parce que les différends survenus entre le Portugal et les ecclésiastiques français n'étant pas encore terminés, nous craignions que les officiers portugais ne prissent de là occasion de nous arrêter en chemin. (Voyage de Siam des pères jésuites, 1686, p. 16). Pour multiplier les précautions et apaiser les susceptibilités, le marquis de Saint-Romain, ambassadeur de France au Portugal, adressa une harangue au roi du Portugal pour préparer le voyage des jésuites : Harangue de M. de Saint-Romain au roi de Portugal. ⇑

7 - Qui croire ? Forbin, dans ses mémoires, raconte qu'il rencontra les jésuites avant leur départ et qu'il eut de longues conversations avec eux pendant quelques jours qu'ils restèrent à Bangkok : Ce fut à peu près dans ce temps-là que je reçus à Bangkok quatre des jésuites avec qui nous avions fait le voyage à Siam. Le père Tachard, ainsi que nous avons dit, était retourné en France avec les ambassadeurs. Constance avait retenu auprès de lui le père Le Comte. Les quatre autres, savoir les pères de Fontaney, Bouvet, Gerbillon et Visdelou, ayant trouvé un embarquement, partaient pour la Chine. Je leur fis tout l'accueil dont j'étais capable. Pendant leur séjour, je les entretins souvent de la dureté de M. Constance à mon égard et je leur fis le détail de tout ce qu'il avait fait pour me perdre. (...) Par tout ce qu'ils me dirent, je compris que je parlais à des personnes à qui M. Constance était aussi connu qu'à moi-même. Mais quoique, par discrétion, ces pères ne jugeassent pas à propos de s'expliquer ouvertement, après être entrés dans toutes mes peines, m'avoir consolé le mieux qu'il leur fut possible, ils me conseillèrent de repasser en France le plus tôt que je pourrais. Nous passâmes ainsi quelques jours, moi à me plaindre du ministre, et eux à me consoler ; enfin après bien des témoignages d'amitié très sincères de part et d'autre, nous nous embrassâmes les larmes aux yeux, comptant de nous séparer pour toute la vie. (Mémoires du comte de Forbin, 1730, I, pp. 197 et suiv.) Les jésuites rencontrèrent effectivement Forbin, mais seulement alors qu'ils revenaient au Siam après avoir fait naufrage, et ils ne restèrent qu'une journée à Bangkok avec le chevalier, comme l'indique le père de Fontaney dans une lettre rapportée par le père Tachard : En entrant dans la rivière, nous rencontrâmes le lieutenant du palais qui nous venait chercher de la part du roi, et qui nous apporta une lettre de M. Constance. Nous allâmes en sa compagnie jusqu'à Bangkok, où M. le chevalier de Forbin nous obligea par ses honnêtetés à demeurer un jour avec lui. (Second voyage du père Tachard, 1689, pp. 193-194). ⇑

8 - Selon Google Map, Lopburi est à 14° 47' de latitude, et Ayutthaya à 14° 22'. ⇑

9 - Le pic était une unité de poids chinoise dont l'équivalent siamois était le hab (หาบ). Il correspondait au poids moyen qu'un homme pouvait porter sur son dos, soit une soixantaine de kilos. ⇑

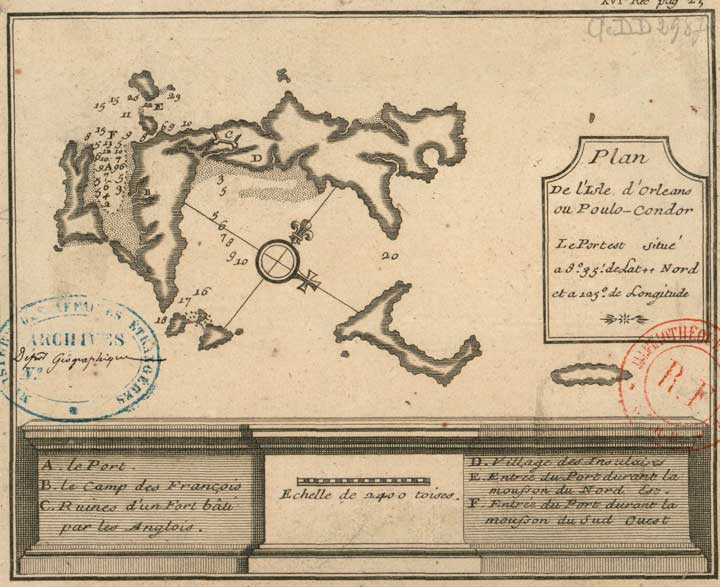

10 - Poulo Oubi : aujourd'hui Hòn Khoai, au sud du Viêt-Nam. Poulo Condor (renommée île d'Orléans à la mort de Louis XIV, en hommage au régent Philippe d'Orléans) : aujourd'hui Côn Son, au sud-est du Viêt-Nam. Cette île fut tristement célèbre par le terrible bagne que les Français y administrèrent entre 1862 et 1954.

Carte de Poulo Condor. XVIIIe siècle. Bibliothèque Nationale. ⇑

Carte de Poulo Condor. XVIIIe siècle. Bibliothèque Nationale. ⇑

11 - Aujourd'hui Shang Chuan, dans la province chinoise du Guangdong. ⇑

12 - Sortes de poissons-chats. ⇑

13 - Très certainement la pointe de terre qui s'avance vers l'île de Ko Samet (เกาะเสม็ด), sur la côte est du golfe de Siam. ⇑

14 - Lamentations de Jérémie, 3,22 : C'est grâce aux miséricordes du Seigneur que nous n'avons pas été perdus entièrement. ⇑

15 - Il s'agit des fourmis tisserandes (Oecophylla smaragdina), appelées fourmis rouges (mot daeng : มดแดง) en Thaïlande. Elles ont la particularité de coudre les feuilles des arbres où elles habitent avec le fil de soie que leurs larves produisent. Leurs œufs constituent une nourriture appréciée, et dans l'Isan et au Laos, notamment, les fourmis vivantes elles-mêmes sont souvent mises à contribution et intégrées au koi pla (ก้อยปลา), une salade de poisson cru finement coupé mélangé à du riz, du jus de citron, des herbes aromatiques, du piment, etc. Nourriture à hauts risques, puisqu'un parasite présent dans le poisson cru provoquerait chaque année des milliers de cancers des voies biliaires.

Fourmilière de fourmis tisserandes.

Fourmilière de fourmis tisserandes.

kaeng pak wan sai kai mot daeng (แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง) : Salade au curry doux et aux œufs de fourmis rouges. ⇑

kaeng pak wan sai kai mot daeng (แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง) : Salade au curry doux et aux œufs de fourmis rouges. ⇑

16 - Selon Littré, la pataque est une monnaie de Batavia, du Brésil, de Turquie et de Barbarie. Dans son Dictionnaire universel de commerce (1741, III, p. 734), Savary des Bruslons la définit comme une monnaie d'argent qui vaut environ l'écu de France de 60 sols. Et il nous donne par ailleurs une idée de l'extrême complexité des changes à cette époque (op. cit., I, p. 1178) : La monnaie de Batavia est par pataques et par casches. 24 casches font une pataque, quand on vend en troc. La pataque vaut 6 mas, monnaie de la Chine, mais quand on vend pour des piastres d'Espagne, la pataque n'est que de 5 mas 4 condorins. ⇑

5 avril 2019