Début du livre III.

E général français, ayant été renvoyé sur sa bonne foi dans la place, y rentra le 6 juin qui était le jour de la Pentecôte, et y apporta lui-même les nouvelles de la guerre. Il prit l'avis des capitaines sur la proposition de Phetracha et écrivit à ce mandarin qu'ayant assemblé son Conseil pour lui proposer de tirer la garnison de Bangkok, tous les officiers qui étaient informés des mauvais traitements qu'on avait faits aux Français à Louvo avaient pris d'un commun accord la résolution de se défendre jusqu'à la dernière extrémité dans la place que le roi de Siam leur avait confiée, plutôt que de s'exposer à être traités comme leurs compagnons.

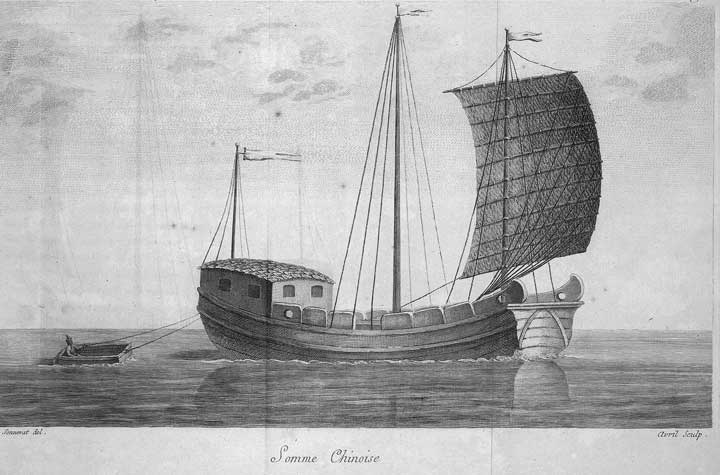

Pendant l'absence de M. Desfarges, on avait travaillé avec une diligence extrême à se préparer à tout événement. Les officiers partageant la fatigue avec les soldats, on mit dans peu de jours cent pièces de canon en batterie et la place se trouva en état de faire l'ouverture de la guerre le jour même de l'arrivée du général, à l'occasion d'une sommeBateau chinois à fond plat, à voile unique, servant aussi d'habitation. chinoise. Les ennemis, espérant de profiter du trouble où ils s'imaginaient que l'on serait dans Bangkok, se hasardèrent de faire passer ce bâtiment qui était à l'ancre près de la ville de Siam pour le service du roi. Quand il approcha des forts, les premières sentinelles lui crièrent de mouiller, et un officier fut à son bord pour y faire la visite et obliger le capitaine de venir dans la place pour saluer M. Desfarges.

chinoise. Les ennemis, espérant de profiter du trouble où ils s'imaginaient que l'on serait dans Bangkok, se hasardèrent de faire passer ce bâtiment qui était à l'ancre près de la ville de Siam pour le service du roi. Quand il approcha des forts, les premières sentinelles lui crièrent de mouiller, et un officier fut à son bord pour y faire la visite et obliger le capitaine de venir dans la place pour saluer M. Desfarges.

Sur le refus qu'il en fit, on délibéra longtemps si l'on tirerait sur la somme. Le général ne voulait pas commencer les actes d'hostilité. Il donna et renvoya plusieurs fois les mêmes ordres, jusqu'à ce que M. de Vertesalle le fît déterminer en lui représentant que les Siamois avaient assez déclaré la guerre en traînant à la queue des chevaux et assommant de coups les officiers français, et que quand il arrêterait ce vaisseau, ce ne serait que par représailles pour son fils et pour les autres Français qu'on retenait dans les chaînes. On tira, mais trop tard. La somme qui suivait le courant étant déjà bien loin au-delà du fort, le canon ne l'incommodait point, mais il fit tant de peur à ceux qui la montaient, qu'ils se jetèrent dans l'eau et abandonnèrent le bâtiment qui alla échouer sur le rivage à demi-lieue de la place.

Ce fut là comme le signal de la guerre, et l'on ne songea plus qu'à la bien soutenir. On commença par faire la revue de la garnison qui ne se trouvait alors que de deux cent cinquante Français en état de porter les armes, avec trente ou quarante soldats siamois qu'on avait retenus pour servir aux gros ouvrages. On jugea qu'il serait difficile de garder les deux forts qui étaient des deux côtés de la rivière. Il en fallut venir à l'avis qu'avait donné longtemps auparavant M. Constance de ruiner le petit fort de l'ouest dont les ennemis pourraient incommoder le nôtre quand ils s'y seraient logés.

Le sieur de la Cressonnière, capitaine qui y était de garde avec sa compagnie, eut ordre de se retirer le 7 du mois. On avait pensé à y faire jouer la mine en sortant, mais le temps ne le permettant pas, on se contenta d'en faire crever le canon qui appartenait au roi de Siam et d'en ébouler les parapets. On fit crever vingt-deux pièces d'artillerie de fonte, et l'on en enleva quatorze qui restaient. Il y en avait une de cent quarante livres de balle qu'on chargea jusqu'à la bouche, mais le métal en était si épais qu'il ne fut pas possible de le briser : elle rompit son affût et s'enfonça bien avant dans la terre. Le mardi 8, on s'aperçut que les ennemis travaillaient à réparer le dommage de leur fort, et à désenclouer leur canon, ce qui fit prendre la résolution d'y rentrer pour achever de tout ruiner.

| Attaque d'un fort occupé par les Siamois. |

Le lendemain 9, le sieur Dacieu, capitaine, fut commandé avec la Dorbelaie, lieutenant, Du Hardri, enseigne, et vingt-cinq soldats (1) pour faire cette expédition l'épée à la main en plein midi, avant que les Siamois s'y fussent logés et fortifiés. Ils s'embarquèrent sur deux chaloupes, avec des armes et des échelles, mais une des chaloupes ayant abordé avant l'autre et les soldat étant obligés, à cause de la basse marée, d'entrer jusqu'à la ceinture dans la vase, il y eut du désordre. Les ennemis, du haut de leurs murailles, eurent tout le loisir de reconnaître le petit nombre de nos gens et de se préparer à les recevoir à coups de pierres, de flèches, de piques et de quelque mousqueterie. La Dorbelaie ayant sauté à terre le premier et ne pouvant demeurer au pied de la muraille où il tombait une grêle de coups, monta sans attendre l'ordre. Dacieu, voyant l'action engagée, envoya Du Hardril avec quatre mousquetaires à la grande porte du fort, afin d'empêcher qu'on ne sortît par là pour les couper, et lui-même courut soutenir la Dorbelaie en criant aux soldats de le suivre. Les deux officiers montèrent dans le fort et mirent d'abord tout en fuite. Mais le gouverneur, s'étant aperçu qu'ils n'étaient pas suivis, rallia ses gens et revint à la charge. Il essuya quelques coups de pistolet avec son bouclier, et assisté de la foule qui le suivait, poussa les deux officiers à son tour.

On s'aperçut dans notre fort du désordre de nos gens et on leur fit le signal de la retraite dont on était convenu. Dacieu reçut un coup de pique à la jambe en se retirant, et La Dorbelaie fut blessé au poignet d'un boulet de fer qu'on lui avait jeté d'en haut. Ils regagnèrent ensemble la rivière et n'eurent pas de peine à faire rembarquer leurs soldats, dont plusieurs n'étaient point sortis de la chaloupe. On perdit trois ou quatre hommes dans cette occasion, laquelle, quoique peu heureuse, ne laissa pas de donner de la terreur aux ennemis en leur apprenant quelle était la vigueur de ceux à qui ils avaient affaire. Cependant on favorisa la retraite des nôtres par le feu de quelques mousquetaires qu'on avait jetés le long de la rivière, et ce feu fut suivi de celui de la grande batterie, lequel dura jusqu'à la nuit.

| Adresse de Phetracha pour faire sortir les Français de Bangkok. |

Phetracha, reconnaissant trop tard la faute qu'il avait faite de laisser rentrer le général dans la forteresse, obligea ses deux fils d'écrire à leur père qu'on les allait faire mourir s'il ne tenait la parole qu'il avait donnée d'emmener à Louvo la garnison française. Le général leur répondit généreusement qu'il était sensible à leur malheur autant qu'ils pouvaient l'imaginer, et que s'il ne fallait que sa vie pour les sauver, il la donnerait sans peine ; qu'il les exhortait à prendre à son exemple des sentiments conformes à leur devoir ; que si on les maltraitait, ils auraient l'honneur de souffrir pour Dieu et pour leur roi, et qu'ils devaient s'assurer que leur mort serait bien vengée.

Ainsi le mandarin ne gagna rien par cette voie. Le général, par sa réponse, l'étonna et l'engagea à lui renvoyer ses deux fils, soit par un retour de générosité, ou dans la vue de gagner par-là sa confiance. Et pour employer un nouveau stratagème, il envoya chercher M. l'évêque de Métellopolis qui était à Siam et lui dit dans une audience qu'il lui donna, qu'il voulait l'envoyer à Bangkok pour sommer le général de sa parole ; qu'il n'ignorait pas le crédit que sa qualité d'évêque lui donnait sur l'esprit de M. Desfarges, et que s'il ne l'employait efficacement dans cette rencontre pour l'engager à sortir de la forteresse, il l'exposerait lui et tous les missionnaires du royaume à la bouche du canon.

M. de Métellopolis partit avec cet ordre le 8 juin. Passant par Siam, il entra dans son séminaire, il prit avec soi sept ou huit mille livres en or ou en vases sacrés pour les mettre dans Bangkok à couvert du pillage. Mais par malheur, quand il y arriva, les Français avaient recommencé à canonner depuis le jeudi 10 et continuèrent encore le lendemain. Les Siamois, en approchant, voulurent faire croire au prélat qu'il avait tenté pendant la nuit de s'enfuir dans son balon du côté de notre fort. Ils le firent passer dans un autre balon sous bonne garde pour piller ce qui était dans le sien, et le menèrent à leur fort où une troupe de barbares se jeta sur lui, et sans respecter son caractère ni son âge vénérable, ils lui arrachèrent son anneau et sa croix et lui enlevèrent son chapeau. Les mandarins s'assemblaient autour de lui et lui disaient en colère : Écoute tes disciples, comme ils font les enragés contre nous avec leur canon ! Ils voulurent le faire monter sur l'endroit du fort qu'on battait pour crier aux Français de cesser, mais il leur représenta qu'il ne pouvait se faire entendre parmi le bruit du canon, ni se faire voir à travers la fumée, et qu'il fallait attendre un intervalle favorable pour leur parler.

Le lendemain 11, les Siamois lui firent pendant la nuit une petite cabane sur la muraille, et le mirent là pour empêcher les Français de tirer, ou pour l'exposer à leurs coups s'ils recommençaient. On eut bien de la peine à le reconnaître de notre fort, parce qu'il avait un chapeau gris qu'un Portugais lui avait donné pour se défendre du soleil. Enfin il se fit entendre et demanda que M. N., prêtre de son séminaire, passât de son côté pour écouter et rapporter ce qu'il avait à dire ; mais ce bon ecclésiastique fit comme les soldats qui ne reconnaissent point leur général hors de sa place (2). Ainsi de part et d'autre personne ne voulant s'exposer au danger d'être retenu par les ennemis, on s'avisa de faire passer des lettres sur des pièces de bois pour commencer à traiter d'accommodement.

| Siège de Bangkok. |

Pendant ces premières négociations, les Siamois travaillèrent à réparer leur fort. Ils choisissaient pour cela le temps de la nuit afin d'être moins exposés, mais le bruit des poulies et les lumières dont ils se servaient les trahissaient. On tirait sur les travailleurs qui cessaient aussitôt et recommençaient une heure après, jusqu'à ce que les canons leur fît encore abandonner l'ouvrage. On leur abattit le grand mât qui portait le pavillon malais dans le donjon du fort, et un Siamois que les talapoins avaient tout couvert de caractères qui devaient le rendre invulnérable fut emporté d'un boulet de canon au sortir de la pagode. Ces deux coups de hasard les consternèrent beaucoup. Cependant ils avaient désencloué leur canon parce que l'on n'avait point eu de clous d'acier pour y mettre (3), et leurs batteries remontées furent en état de répondre aux nôtres.

Le 15 du même mois, on vit des Siamois servir le canon avec une hardiesse à laquelle on ne s'était pas attendu. Leurs officiers leur faisaient prendre l'opium qui les rend furieux, et des mandarins le sabre nu derrière eux les obligeaient à demeurer dans leur poste. Un canonnier européen qu'ils avaient à leur service nous jeta quelques bombes qui ne firent aucun effet. On reprit ensuite les négociations, et les Siamois prirent aussi ce temps pour rétablir ou cacher le désordre dans lequel notre artillerie avait mis leur fort. Ils le comblèrent entièrement de terre en forme de terrasse à divers étages, soutenue en dehors par des palissades. Les Français se plaignirent de ce que dans un temps où l'on traitait de paix, ils se préparaient à renouveler la guerre. Ils répondirent qu'ils n'examinaient pas ce que les Français faisaient dans leur forteresse, et que personne n'avait aussi rien à voir sur ce qu'ils faisaient dans la leur. On leur dit qu'on tirerait sur leurs travailleurs ; ils répliquèrent qu'ils avaient de quoi répondre. On tira en effet quelques coups, mais pour un coup de canon, ils en rendaient régulièrement quatre, avec une bombe.

Les Français avaient peu de poudre et jugèrent à propos de la ménager pour des occasions plus pressantes. Mais au défaut de notre canon, les pluies qui survinrent ruinèrent les travaux des ennemis. Elles entraînaient les terres de leur terrasse et découvraient le pied de leurs palissades, les ventrièresVentrière : terme de construction. Pièce de bois qui sert à en réunir d'autres et qui est placée à peu près au milieu de leur longueur. qui en faisaient la liaison n'étant que d'un bois creux qui ne pouvait tenir les palissades en état. De sorte que tout leur ouvrage de terre ne servit qu'à rendre inutile leur fort de pierre. Ils n'osaient plus tirer de peur d'ébouler leur terrasse, et il n'y eut que la honte qui les empêcha de détruire ce qu'ils avaient fait avec beaucoup de peine.

Nos ingénieurs, avec moins de travail et plus de succès, avaient fait deux grands retranchements dans la place. L'un de ces retranchements était tiré depuis le grand cavalier où commandait le sieur Des Rivières jusqu'au bastion de M. de Vertesalle, parce que tout ce côté de la place n'avait pu être achevé, et l'autre était depuis le donjon ou petit fort de pierre jusqu'au bastion des officiers. Mais la meilleure défense de la place était un fossé profond qui se remplissait des eaux de la rivières dans les hautes marées. Au reste c'est un mystère que le siège de Bangkok. On croyait d'être environné de vingt ou trente mille hommes, on craignait toutes les nuits d'être attaqué, et il ne paraissait point de troupes aux environs de la place. Tout ce qu'il y avait d'ennemis était en partie dans le fort de l'autre côté de la rivière, en partie à l'embouchure du fleuve, pour empêcher les secours qui pouvaient venir aux Français par la mer. Si les barbares avaient eu le courage de venir à l'attaque pendant les nuits sombres et pluvieuses de la saison, ils auraient embarrassé nos gens qui n'auraient pu se servir de leurs armes à feu. Ils étaient surpris de la bonne garde qu'on faisait nuit et jour dans la place. Nos sentinelles posées d'espace en espace se criaient toute la nuit Bon quart ! Bon quart ! et ce cri porté ainsi partout à la ronde sans discontinuer tenait merveilleusement les soldats éveillés et alertes.

Les Siamois, pour redoubler encore la fatigue des nôtres, donnaient souvent de fausses alarmes pendant la nuit. Ils allumaient quelquefois des mèches, qui posées sur des branches d'arbrisseaux, quand elles venaient à se mouvoir par l'agitation du vent, semblaient avancer vers la place, ce qui fit une fois mettre toute la garnison sous les armes pour se préparer à recevoir l'ennemi. D'autres fois, ils faisaient descendre des feux et des fantômes dans des balons au courant de la rivière, pour faire brûler de la poudre et prendre de la peine inutilement. Il y eut même deux Malais, qui s'étant enivrés d'opium, furent assez hardis pour passer les fossés de la place à la nage et attaquer une de nos sentinelles dans une nuit obscure et orageuse. Un d'eux blessa la sentinelle d'un coup de kriss et ils se colletèrent ensemble longtemps jusqu'à ce qu'un cadet nommé Courtin tira au hasard du côté qu'il avait entendu du bruit, et tua heureusement le Malais sans blesser le Français. On battit aussitôt la générale de crainte de surprise et l'autre Malais s'enfuit ; mais en fuyant, il fut blessé par le grand feu qu'on fit en cet endroit, car le lendemain on trouva des traces ensanglantées. Depuis ce temps-là les ennemis nous laissèrent plus en repos, n'espérant plus de nous emporter par la force ni de nous surprendre par la ruse. Ils tournèrent toutes leurs pensées à nous réduire par la faim. C'était dans ce dessein qu'ils avaient construit neuf redoutes à la portée du mousquet de notre fort, et dans la même distance les unes des autres, pour empêcher qu'il n'entrât rien dans la place. Mais ce blocus n'eut pas l'effet qu'ils en avaient espéré, car les Chinois de la ville de Bangkok, gens déterminés à sacrifier leur liberté et leur vie à l'avidité qu'ils ont pour l'argent, venaient de nuit par la rivière qui n'était point fermée vendre des vivres dans la forteresse, malgré les défenses rigoureuses de Phetracha.

| Belle action du sieur Saint-Cry. |

L'action de plus grand éclat qui se soit faite dans cette guerre fut celle du sieur de Saint-Cry (4), lieutenant d'une compagnie d'infanterie, estimé de tout le monde autant pour sa piété que pour sa valeur extraordinaire. Il y avait sous notre fort un petit bâtiment appartenant à la Royale Compagnie de France (5), lequel ayant été envoyé par le sieur Véret à Bornéo avant les troubles de Siam, avait été obligé par les vents contraires à relâcher dans la rivière du Ménam et s'était venu mettre sous le fort de Bangkok dès le commencement de la guerre ; mais comme le canon des ennemis incommodait cette frégate, cela donna la pensée de l'envoyer dehors, tant pour aller chercher des vivres que pour amener au secours de la place les deux vaisseaux de Sainte-Marie et de Suart qui croisaient dans le golfe de Siam (6).

On l'arma la nuit du 15 au 16 juin. Le sieur de Saint-Cry fut commandé pour la monter avec huit soldats, et un équipage indien, qui avait pour maître un Français engagé au service de la Compagnie. Les Siamois voyant descendre ce bâtiment à la faveur de la marée, crurent que tous les Français s'y étaient embarqués et s'enfuyaient. Déjà les compagnies des Mores, animées d'une ardeur guerrière, étaient sorties de leurs postes en ordre de bataille pour venir s'emparer de notre fort qu'ils croyaient abandonné. Le fleuve et les forêts voisines retentissaient de leurs cris de joie. Ils s'avançaient à grands pas, chacun regardant fièrement l'endroit qu'il voulait escalader, lorsque par malheur ceux de la place, effrayés de cette irruption des barbares, ou impatients de les repousser, battirent mal à propos la générale. La garnison fut dans un moment sous les armes et borda les remparts. Les Mores, qui ne venaient pas pour combattre, tournèrent le dos et s'enfuirent à la course. Si l'on eut eu la patience de les laisser venir à la portée des armes, ils ne s'en seraient pas retournés en si bon ordre, ni en si grand nombre qu'ils étaient venus.

La frégate descendait la rivière, sans que personne s'opposât à son passage, jusqu'à une lieue près de l'embouchure où elle trouva la rivière toute bordée de petites galères, de mirous et de balons. Plusieurs de ceux-ci se détachèrent pour voltiger de loin autour du bâtiment français, mais sans oser en approcher. Il n'y eut qu'un Malais qui se hasarda de venir seul dans une petite nacelle et monta à bord en faisant le signe de la croix, et criant en portugais qu'il était chrétien. Il venait pour observer ce qu'il y avait de force dans le bâtiment. Il rapporta à ses gens qu'il n'y avait que huit soldats français presque tous ivres et couchés sur le pont. La chose était ainsi : un accident léger y avait donné occasion. La frégate en se retirant avait reçu de la batterie des ennemis un coup de canon qui avait cassé une cave remplie d'eau-de-vie. Les soldats avaient recueilli cette liqueur avec trop de soin, et pour n'en laisser rien perdre ils s'étaient enivrés.

Le rapport du Malais donna aux ennemis plus de hardiesse pour approcher, mais ils n'osaient encore venir à l'abordage, et l'on aurait passé sans peine si le maître qui gouvernait n'eût manqué de courage. La peur le saisit, et il voulut s'embarquer dans sa chaloupe pour aller, disait-il, à terre parler au commandant des ennemis. Saint-Cry l'arrêta et lui dit qu'il fallait passer ou périr ; mais peu temps après, cet officier étant occupé ailleurs à donner des ordres, le maître se déroba et fut se rendre aux Siamois, qui le reçurent comme il méritait et le mirent aux fers. Saint-Cry voulut faire prendre les armes à ses soldats, mais il les trouva, comme j'ai dit, hors d'état de combattre à la réserve d'un seul nommé La Pierre. Alors jugeant tout perdu, il prit la résolution de périr avec honneur plutôt que de tomber entre les mains des barbares qui l'auraient fait mourir inhumainement.

Assisté de son soldat, il disposa sur le pont une partie des poudres avec des grenades, et des mousquets le bassinet ouvert, pour mieux prendre feu quand les ennemis viendraient à l'abordage. En effet, les Malais étant montés en foule, Saint-Cry de la porte de sa chambre mit le feu aux poudres et fit sauter dans l'eau, mort ou blessé, tout ce qu'il y avait d'ennemis dessus et autour de la frégate, ce qui ralentit beaucoup l'ardeur des autres qui venaient au pillage. Mais par malheur le bâtiment qui ne se gouvernait plus échoua. L'ennemi se reconnut et revint à la charge, dans la pensée que les poudres étant entièrement usées et les Français tués, il n'y avait plus rien à craindre pour eux. Saint-Cry les laissa venir encore en aussi grand nombre qu'ils voulurent, et quand il en vit le pont et les haubans bien remplis, il mit le feu à plusieurs barils de poudre qu'il avait réservés. La barque s'ouvrit avec un fracas épouvantable. Les débris du pont, les éclats des grenades, les pots d'artifices et les canons mêmes qui avaient pris feu, embrasèrent ou coulèrent à fond tous les balons qui avaient environné le bâtiment.

Les Siamois et les Malais qui étaient venus à l'abordage, portés en l'air et à demi brûlés, retombaient dans la rivière, d'autres étaient jetés sur le rivage, et quelques-uns sur les arbres voisins. Ils perdirent plus de deux cents hommes dans cet embrasement. Saint-Cry voulut se jeter à l'eau par un sabord en mettant le feu, mais il n'eut pas le loisir. Il fut surpris par la poudre et étouffé. Le soldat La Pierre, plus heureux, gagna le bord du fleuve à la nage, portant son sabre à la bouche. Quand il fut à terre, il se vit aussitôt environné d'une troupe de Siamois contre lesquels il se défendit longtemps, en tua cinq et tomba enfin sur eux percé de coups. Un jeune Français ayant eu le bras cassé d'un coup de mousquet et le talon emporté d'un éclat de grenade, fut pris dans cette occasion. Un Portugais qui avait les bras tout brûlés eut le même sort, et tous deux avec le maître de la barque qui avait abandonné Saint-Cry furent amenés dans les prisons de Louvo, où ils nous racontèrent comment cette action s'était passée. Elle fit grand bruit dans le royaume. Les Siamois depuis ce temps-là n'osaient approcher des Français, comme s'ils avaient tous eu des fougades à faire jouer en les approchant.

Les talapoins qui ont leur pagode le long de la rivière depuis Bangkok jusqu'à la mer eurent de l'occupation pour longtemps à frotter d'herbes et d'onguents les plaies de leurs compatriotes. Ils disaient qu'il n'y avait point d'esprit à faire la guerre comme nous la faisions, et qu'il était même contre la justice de mettre le feu à un vaisseau dont leurs gens s'étaient déjà rendus maîtres. Depuis ce temps-là, on vit les soldats siamois déserter par troupes. Il ne demeura que les Malais dans le service, et par l'appréhension d'un accident semblable à celui qui venait d'arriver, on vint de la part de la cour nous demander si parmi les remèdes que nous donnions à nos chrétiens, nous n'en avions point pour la brûlure.

| Phetracha fait de nouvelles propositions d'accommodement. |

Phetracha fut lui-même étonné de se voir sur les bras une troupe de gens déterminés à périr pour éviter de tomber entre ses mains, jugeant bien par ce qu'il venait de voir qu'ils vendraient tous leurs vies aussi chèrement que Saint-Cry. Il louait souvent la valeur des Français et faisait semblant quelquefois de déplorer leur obstination. Il fit même écrire à la garnison de Bangkok un billet en siamois qui fut traduit en ces termes.

|

Nous avons toujours bien cru dès le commencement de cette guerre que vous étiez gens à vous bien défendre, et vos actions nous confirment dans l'estime que nous avons eue pour vous ; mais par cette même estime, nous ne pouvons voir sans compassion tant de vaillants hommes s'obstiner à périr. Vous voyez assez que sans en venir aux mains avec vous, on n'a qu'à arrêter les vivres et vous laisser vous consumer vous-mêmes par la faim, les fatigues et les maladies. |

On fit réponse que les Français étaient persuadés qu'ils n'avaient point à espérer de quartier des Siamois, mais aussi qu'ils ne leur en demanderaient point ; qu'il consumeraient ce qu'ils avaient de vivres jusqu'au dernier grain de riz, après quoi ils brûleraient leurs maisons et leurs meubles, jetteraient leur or et leur argent dans la rivière, feraient sauter le fort par la mine pour s'ôter à eux-mêmes toute retraite ; et qu'alors mettant leur salut dans leur désespoir, ils iraient chercher la mort dans l'incendie qu'ils porteraient à Siam, et qu'il ne mourraient pas sans avoir fait un grand carnage des Siamois.

Les ennemis reçurent cette réponse et répliquèrent qu'il fallait porter ses vues plus loin que sur le présent ; qu'on ne doutait pas de leur bravoure, mais qu'ils ne seraient pas toujours aussi braves qu'ils paraissaient.

Quoique l'aventure de Saint-Cry eût fait tant de bruit dans le royaume, on n'en sut rien à Bangkok que longtemps après, par le soin qu'eurent les ennemis de nous cacher notre perte pour cacher la leur. On avait donné pour tout signal à Saint-Cry de tirer trois coups de canon quand il sortirait de la rivière, pour avertir qu'il serait heureusement passé ; mais le bruit qu'on entendit quand il mit le feu à son bâtiment fut si confus à cause de la distance des lieux qu'on ne put distinguer si c'était le signal ou si c'était un combat, ni s'il avait eu l'avantage et s'il était passé. On en eut néanmoins bonne opinion quand on s'aperçut quelque temps après que Phetracha se rendait plus facile à écouter les propositions d'accommodement qu'on lui fit. On croyait que cette docilité lui venait de la crainte qu'il avait que Saint-Cry n'amenât Sainte-Marie et Suhart au secours des assiégés, mais elle avait pour principe une autre crainte bien différente. Il jugea qu'il ne gagnerait rien contre des gens qui cherchaient à périr en faisant périr leurs ennemis, et voulut sortir d'affaire avec eux. M. l'évêque de Métellopolis et le sieurs Véret furent employés à traiter. Ils firent plusieurs voyages à la cour et proposèrent divers projets, sur lesquels on eut bien de la peine à convenir.

| On persécute les chrétiens. |

Cependant la mort de M. Constance, qui arriva comme nous avons vu le 5 juin, fut suivie d'un déchaînement général contre toute la chrétienté. On profana l'église et les vases sacrés ; on pilla les maisons des chrétiens ; on les dépouillait eux-mêmes, on les traînait chargés de chaînes et les prisons en furent si pleines dans peu de jours à Louvo qu'il en fallut construire de nouvelles dans tous les quartiers de la ville. On a parlé des prisons du Japon et en particulier de celle d'Omura (7) où une troupe de martyrs avait souffert d'extrêmes incommodités, mais je puis dire avec vérité que si les chrétiens prisonniers de Siam n'ont pas été si heureux, leurs prisons n'étaient pas moins affreuses ni les mauvais traitements moins rigoureux.

| Description des prisons de Louvo. |

Dans des enceintes de pieux, exposés à toutes les injures de l'air, ils étaient rangés sur deux lignes, vingt-cinq ou trente chrétiens la cangue au col. C'est une espèce d'échelle de huit ou dix pieds, dont le poids seul est un supplice très rude à la longue, et dont la disposition rend toutes les postures que l'on peut prendre incommodes et gênantes. Si l'on est debout, elle blesse le col et les épaules ; si l'on est assis, il faut se tenir courbé sur la poitrine, et si l'on veut prendre quelque repos à terre, la gêne où il faut se mettre pour se coucher change ce repos en de nouvelles douleurs. Les prisons d'ailleurs étaient si étroites et les prisonniers si pressés que les échelles se croisaient, de sorte que personne ne pouvait guère se mouvoir sans causer de la douleur à plusieurs.

Avec cette croix pénible, on mettait encore pendant la nuit aux pieds et aux mains des prisonniers de grosses entraves qui les rendaient presque immobiles, et on les laissait dans cet état jusqu'au lendemain. C'était un tourment inexplicable d'être mangé toute la nuit des moustiques si importuns dans les Indes, sans pouvoir les chasser, et de ne pouvoir pas même se soulager dans ses nécessités, pour lesquelles les nations les plus barbares ont toujours laissé quelque liberté aux plus criminels.

C'est le roi de Siam qui doit vêtir et nourrir les prisonniers, mais dans les désordres de la révolution et de l'impunité des crimes, les mandarins et les geôliers retenaient pour eux ce qu'ils étaient obligés de donner aux prisonniers. Comme c'étaient des chrétiens odieux à tout le monde, on ne craignait point d'être repris en les faisant languir. Personne n'osait parler en leur faveur, et l'on ne pensait à eux que pour les persécuter. Pour comble de misères, les pluies qui inondent tous les ans le royaume commencèrent environ ce temps-là. Elles faisaient des ruisseaux dans les prisons, de sorte que quand les pères jésuites venaient le matin faire ouvrir les portes, ils trouvaient ces pauvres chrétiens garrottés et tremblants de froid, dans la fange et dans l'eau, en attendant qu'on vînt les soulager.

| Les jésuites s'emploient au soulagement des prisonniers. |

Ces pères crurent que Dieu ne leur avait laissé le peu de liberté qu'ils avaient que pour aller soulager ceux que l'avaient perdue pour Jésus-Christ. Ils étaient alors sept à Louvo, savoir le R.P. le Royer, supérieur, les pères de Bèze, de Saint Martin, de la Breuille, Boucher, Dolu et moi. Les pères ayant partagé entre eux, comme j'ai dit, les quartiers de la ville, allaient tous les jours acheter des vivres à la place publique, et les portaient eux-mêmes avec joie dans les prisons, malgré les insultes qu'on leur faisait en passant par les rues. Ils achetaient aussi du linge et des habits pour couvrir ces pauvres gens qui étaient demi nus, et dans la suite, les Siamois ne voulant plus rien vendre aux chrétiens qu'à un prix excessif, les pères eurent la consolation de revêtir de ce qu'ils avaient pour leur propre usage les membres de Jésus-Christ dans les fers.

Mais comme l'inondation augmentait tous les jours, tout ce qu'on pouvait donner aux prisonniers pour les couvrir était en peu de temps consumé et pourri par les pluies. Pour obvier à cet inconvénient en les délivrant de l'incommodité de croupir dans l'eau, la charité toujours ingénieuse leur fit trouver le secret de faire de longues claies, qui posées sur des travers de bois, servirent de lit aux prisonniers. Les pères ne rougirent point de se charger de ces claies et de les porter sur leurs épaules en traversant la ville. Ils avaient cet avantage dans ces exercices de piété qu'ils pouvaient faire ces bonnes œuvres sans vanité devant ce peuple infidèle, qui en était plus irrité contre eux qu'il n'en était édifié, et disait hautement qu'il fallait que ces pères fussent bien méchants pour avoir été réduits par les dieux à ces œuvres serviles. On fit même plusieurs fois des plaintes au tyran de ce que les père de San Paolo (c'est ainsi qu'on nomme les jésuites dans les Indes) sortaient de chez eux malgré leurs gardes, et allaient dans les prisons rendre par leurs discours les chrétiens plus obstinés.

Les pères reçurent plusieurs avis de la persécution qu'on leur préparait. Le premier leur fut donné par un mandarin de leurs amis, qui se coula adroitement dans la chambre du supérieur à l'entrée de la nuit, le 9 juin, et lui dit qu'il craignait beaucoup pour eux et qu'on parlait à la cour de les faire mourir. Mme Constance leur dit la même chose peu de temps après, et leur raconta qu'un mandarin qui avait toujours été attaché à M. Constance lui était venu dire en secret qu'elle avertît les pères de se sauver de bonne heure, dans l'appréhension qu'ils ne fussent hors d'état de le faire en peu de temps, ce qui fut encore confirmé par ce que le grand mandarin avait dit à M. l'évêque de Métellopolis qu'il l'exposerait à la bouche du canon avec tous les prêtres du royaume. Leurs propres gardes les insultaient tous les jours en se réjouissant en leur présence du pillage de leur maison quand on viendrait les enlever. On leur venait dire un jour qu'on remplissait de bois la chapelle où ils avaient prêché la religion étrangère, pour les y brûler ; une autre fois, on parlait de les jeter aux tigres, et très souvent on les menaçait de les mettre à la cangue avec les autres chrétiens, quand ils iraient les visiter. Ceux qui avaient eu quelque liaison avec ces pères les fuyaient. Des personnes même qui devaient faire gloire d'être amis des persécutés, les priaient de les excuser s'ils n'allaient point le voir, et leur faisaient entendre qu'ils leur feraient plaisir de ne point aller en leur maison pour ne point leur attirer d'affaire, tant l'on était persuadé partout de la perte inévitable des jésuites à cause des liaisons qu'ils avaient eues avec M. Constance et du dessein qui les avait amenés à Siam pour y détruire la religion siamoise.

Ces pères se voyant ainsi menacés de toutes parts et dépourvus de tout secours au milieu d'une nation infidèle et animée contre eux, prirent de là occasion de s'unir plus étroitement à Dieu, dans lequel ils avaient mis leur espérance, et redoublèrent leur ferveur à assister les chrétiens, pour mériter l'honneur d'avoir part à leurs souffrances. Ils se préparèrent à tout ce qu'il plairait à Dieu d'ordonner d'eux, ils firent leur confession générale, comme s'ils avaient dû mourir, et exposèrent pendant quarante heures dans une chapelle secrète de leur maison le Saint-Sacrement pour gagner l'indulgence plénière des missionnaires. Ils jeûnaient trois jours de la semaine, le samedi au riz et à l'eau. À l'heure d'oraison qu'on fait le matin dans la Compagnie, ils y en ajoutaient une autre le soir, et récitaient trois fois le jour les Litanies et d'autres prières de l'Église, pour ne rien dire des autres mortifications que le supérieur avait laissées sans réserve à la ferveur d'un chacun.

Ils passèrent ainsi près de trois mois dans l'attente du bonheur qu'ils étaient venus chercher, regardant chaque jour le lendemain comme le terme le comble de leurs souhaits. Ils dormaient dans leurs habits sur des tapis jetés à terre avec un crucifix et le Nouveau Testament auprès d'eux, pour ne point être surpris sans armes spirituelles et avoir toujours avec eux de quoi se fortifier, s'ils étaient enlevés pendant la nuit. Leur entretien n'était entre eux que de ce qui regardait leurs prisonniers, des moyens de les secourir, et des industries dont s'étaient servis leurs premiers missionnaires dans de semblables occasions, et du bonheur inestimable du martyre. Quand quelqu'un d'eux rapportait le soir de son quartier quelque nouvelle assurance de leur emprisonnement, ils s'embrassaient avec joie. Voici comme le feu père de Saint-Martin en parlait dans un journal qu'il écrivait de la persécution en date du 29 juin : Grâces à Dieu, nous paraissons approcher de bien près notre fin nous avons à toute heure de plus grandes espérances et nous nous voyons aujourd'hui réduits à de plus grandes extrémités, que nous n'avons encore été, si l'on doit appeler extrémités ce qui doit faire notre bonheur. Fiat, fiat. Un autre que je ne nommerai pas, parce qu'il est encore en vie, écrivait à un de ses amis en ces termes : In acerbissimo doloris sensu, que ex afflictâ christiana recapimus, tanta est consolatio qua sustentamur, ut nemo nostrûm fit, qui si in Europa versaretur, atque hos motus seiret in his terris excitatos cum tantâ spe pro Christo moriendi, non subitò percuperet amænitatem patriae cum hac barbarie commutare (8).

NOTES :

1 - Marcel Leblanc orthographie plus loin Du Hardril. Le père d'Orléans orthographie Du Hardil, et mentionne 22 soldats au lieu de 25. (Histoire de M. Constance, 1690, p. 130). ⇑

2 - Charitablement, le père Le Blanc ne donne pas le nom de ce bon ecclésiastique particulièrement pusillanime, et nous n'avons pu le trouver. N., hélas, ne constitue pas son initiale. N majuscule, avec un point, s'emploie, dans des actes, des récits, pour tenir la place du nom d'une personne qui est inconnue ou que l'on ne veut pas désigner, ou bien d'un nom que le lecteur devra remplacer. (Littré). ⇑

3 - Enclouer, c'est boucher la lumière d'une pièce d'artillerie avec un clou d'acier de forme carrée que l'on y fait entrer de force, de manière qu'il la remplisse exactement. Lorsqu'on ne peut plus l'enfoncer plus avant, on donne un coup de marteau sur le côté, afin de le casser net, pour que l'ennemi ne puisse l'accrocher avec les tenailles et l'arracher. (...) On encloue ses propres canons, lorsque l'on est forcé de les abandonner, comme on les encloue à l'ennemi pour qu'il ne puisse s'en servir. (Alexis Toussaint de Gaigne, Nouveau dictionnaire militaire, 1801, p. 199). ⇑

4 - Saint-cri, Saint-cric, Saint-Crik, Saint-Cricq, etc. on trouve de nombreuses épellations de ce nom dans les relations. ⇑

5 - Lanier indique que ce navire se nommait le Solaire. (Étude historique sur les relations de la France et du royaume de Siam, 1883, p. 166), information reprise par Albert Septans (Les commencements de l'Indo-Chine française, 1887, p. 34). L'Abrégé de ce qui s'est passé à Bangkok pendant le siège de 1688 conservé aux Archives Nationales sous la cote Col. C1/24 f° 140r°-171v° mentionne que le navire se nommait le Rosaire, ce qui semble plus vraisemblable. ⇑

6 - On se souvient que ces deux navires, le Siam et le Louvo, étaient partis le 1er mars sur ordre de Phaulkon. Voir la 1ère partie du Livre I, et plus particulièrement la note 13. ⇑

7 - Ōmura est une ville du Japon située dans la préfecture de Nagasaki. De nombreux chrétiens y furent emprisonnés, notamment lors de la persécution de 1637 où périrent près de 40 000 d'entre eux. Le Japon n'a pas de prisons publiques comme les nôtres. On les construit, selon le besoin, à ciel ouvert avec des pieux et des fascines, et on y retient les criminels exposés à toutes les injures des saisons jusqu'à leur exécution (Giuseppe Boera, Les 205 martyrs du Japon béatifiés en Pie IX en 1868, p. 28). Quant à la prison d'Omura, il n'est pas facile de dire tout ce que les serviteurs de Dieu souffrirent dans cette prison où ils restèrent environ un an et demi. Elle était longue de huit palmes et large de 11 seulement, ouverte de tous côtés et exposés aux intempéries des saisons. (Op. cit. p. 148). ⇑

8 - En dépit des grandes peines que nous avons endurées à cause des souffrances des chrétiens, nous fûmes soutenus par une telle force morale qu'aucun de nous, fût-il en Europe et connaissant les grands bouleversements arrivés dans ce pays, avec une telle certitude de mourir au nom du Christ, aucun de nous n'hésiterait à échanger la douceur du foyer contre ces pays barbares. ⇑

21 février 2019