Début du livre V.

N comprend d'ordinaire sous le nom des Indes, tout ce qui est entre le fleuve Indus et l'empire de la Chine. Ces contrées sont la plupart maritimes, c'est-à-dire des côtes de mer ou des îles.

Le climat en est fort chaud, étant situées comme elles sont dans la zone torride. Les jours y sont presque en tout temps égaux aux nuits, parce que ces pays sont aux environs de la ligne équatoriale et parce qu'ils sont beaucoup plus orientaux que nous ne sommes. Le soleil monte sur l'horizon pour eux sept ou huit heures avant que d'arriver à nous, en parcourant, comme il fait, quinze degrés de longitude en une heure. Ainsi ces peuples voient le jour dont nous sommes encore à la veille et se lèvent le matin lorsque la nuit commence encore pour nous. Les ardeurs continuelles du soleil les brûlent et les rendent noirs ; elles ne sont pas néanmoins toujours insupportables, parce que l'air y est souvent agité par des vents froids, et alors, pourvu que l'on soit à l'ombre, l'on se garantit de l'excès des chaleurs. J'ai passé quatre fois sous la ligne en courant sur diverses mers, et étant arrêté à terre, j'ai vu deux autres fois le soleil passer sur nos têtes. Dans ces six rencontres, je n'ai senti que deux fois, une à terre et l'autre en mer, de ces ardeurs brûlantes de la zone torride dont on nous fait tant de peur en Europe, parce que nous étions dans un calme profond sans nuage, et c'est alors que le rayon du soleil tombant aplomb et n'étant point rompu par l'agitation de l'air fait ressentir vivement sa pointe. Il est impossible de la soutenir, le sable des rivages de la mer brûlerait la plante des pieds à travers le cuir le plus épais, et c'est pour cela que quand on a quelque voyage à faire par terre, on prend la commodité des fraîcheurs de la nuit.

Toute ces contrées comprises entre les deux tropiques ont deux fois dans le cours de l'année le soleil aplomb une fois, quand il passe de l'équateur à l'un des tropiques et l'autre quand il repasse de ce tropique à l'équateur. Cette vicissitude fait dans les Indes comme ailleurs quelque variété de saison, mais elle n'est pas considérable pour ces peuples comme elle l'est pour nous, parce que le soleil ne se retire jamais beaucoup d'eux. Leur hiver, semblable à notre printemps, n'est sensible que le matin, par une petite fraîcheur qui n'empêche pas néanmoins les Indiens d'aller nus. Ils ne savent ce que c'est de glace, de neige et de frimas, mais en récompense ils ont de grosses pluies et des orages furieux dans le fort de leur été. Toutes ces choses sont ainsi réglées par une providence de Dieu qu'on ne peut cesser d'admirer quand on en voit sur les lieux les effets merveilleux, parce que les chaleurs seraient intolérables à ces pauvres Indiens pendant qu'ils ont le soleil sur la tête et que la terre, qui est alors desséchée et durcie comme un caillou, ne pourrait fournir à leur entretien. Dans ce temps-là, même le soleil en donnant avec plus de force, attire des mers voisines une plus grande quantité de vapeurs qui servent à deux usages, savoir à tempérer l'air en couvrant le soleil pendant le jour, et la nuit quand le soleil ne soutient plus ces nuages ils se résolvent en pluies si abondantes qu'elles inondent toutes les campagnes, et cette inondation nourrit le riz dans les eaux de la manière que nous dirons.

| Nature du sol des Indes. |

Si le climat des Indes est extraordinaire, la nature du sol ne donne pas moins de surprise et de curiosité aux étrangers qui y abordent. La vue des terres, qui présentent presque partout des forêts d'une verdure perpétuelle et qui répandent au loin l'odeur de leurs aromates, est une espèce d'accueil fort agréable à des gens qui sortent de la mer fatigués d'une navigation ennuyeuse de six mois. Mais quand on a mis pied à terre et qu'on s'avance un peu dans le pays, on le trouve sauvage et désert en comparaison de l'Europe. Les rivages contre lesquels on voyait de loin avec plaisir les flots de la mer se briser en écumant, ne sont de près que de plages brûlantes, et les forêts, quand on y est entré, découvrent les rochers et les ravines affreuses qu'elles cachaient sous la verdure qui arrêtait les yeux et ne leur permettait pas de pénétrer plus avant. On trouve en un mot que les Indes sont de riches déserts. Ils sont riches parce que les montagnes y fournissent de l'or, les rochers des diamants, la mer de l'ambre gris, les forêts des aromates et des épiceries, mais après tout, ce que sont des forêts, des roches, des montagnes et tout ce qu'elles ont de précieux ne leur ôte point enfin ce qu'elles ont de sauvage et de sombre.

Mais tout n'est pas également inculte dans ces lieux solitaires. Parmi ces contrées désertes, il y en a de fort agréables qui sont abondantes en toutes sortes de fruits, et habitées par des peuples nombreux, particulièrement sur les rivières, parce qu'elles fertilisent les campagnes qui s'étendent le long de leurs bords et qu'elles reçoivent les vaisseaux marchands qui remontent par leur moyen bien avant dans le sein des terres, de sorte qu'elles portent ainsi partout l'abondance des vivres et les richesses du commerce.

| État des Indes. |

C'est ce qui a obligé tous les peuples des Indes à s'établir sur les fleuves ou sur les côtes des mers. Le royaume de Cambodge est sur l'Inde, celui de Bengale sur le Gange, celui d'Aracan sur le CosiminCosmin : ancien nom de Pathein, en Birmanie, à 190 km à l'ouest de Rangoon., celui de Siam sur le MénamLe Ménam Chao Phraya (แม่น้ำเจ้าพระยา)., celui de Cambodge sur la grande rivièreLe Mekong. qui lui a donné son nom. et comme les îles qui n'ont point d'eau sont inhabitées, aussi les autres terres qui n'ont point de rivière sont désertes, et occupées seulement de forêts et de rochers qui servent de retraite aux bêtes sauvages.

Ces terres qui sont partagées en plusieurs petits royaumes ont autant de souverains particuliers. Les plus considérables de ces États pourraient compter à peine un million d'âmes parmi leurs sujets, et quand nous lisons dans des relations que les rois des Indes se mettent à la tête de 300 000 hommes, c'est-à-dire d'obliger tous leurs sujets capables de porter les armes à les suivre à la guerre, parce que comme ces peuples sont esclaves et qu'ils sont d'ailleurs aussi peu soldats les uns que les autres, en temps de guerre on les engage tous indifféremment au service, et alors on voit de toute part des gens quitter leurs rames, sortir de leurs balons, abandonner leurs familles pour charger leurs épaules nues d'un panier de riz et d'un bambou plein d'eau et armer leur bras d'un bouclier et d'un sabre. Tel est l'équipage des armées indiennes.

Chaque royaume a une grande ville qui en est la capitale, et plusieurs autres médiocres, toutes également mal bâties, à la réserve de Surate, de Goa, de Batavia, de Madras et de Malacca, qui ont été construites et embellies par les Européens ou par les gens du Moghol. Les autres villes n'ont pour défense que l'enceinte d'une muraille, et pour ornement qu'une grande quantité de temples de leurs dieux et quelques maisons de mandarins, bâties de brique, mais en petit nombre et en mauvais ordre. Elles n'ont jamais qu'un étage, qui consiste en un salon avec quelques chambres de part et d'autre pour les maîtres. Les esclaves se postent où ils peuvent aux environs de la maison. Tout le reste du peuple loge dans des cabanes faites de claies, comme à Siam, à Cambodge, à Pegu, ou de terre comme sur les côtes du golfe de Bengale ; mais toutes les maisons des riches et des pauvres ont cela de commun entre elles qu'elles sont les unes et les autres sans ornement et presque sans meuble. On se contente en ces pays-là du nécessaire et on le réduit à peu de chose.

| Couleur et beauté des Indiens. |

Les Indiens ne naissent pas noirs, mais ils le deviennent. On ne les emmaillote point quand ils sont nés comme les enfants d'Europe, on les laisse comme de petits animaux sans contrainte, et je ne sais si cette liberté ne contribue point à leur rendre la taille plus aisée, car on ne voit parmi ces peuples ni boiteux, ni aveugle, ni sourd. Mais si la nature les a épargnés en les faisant quittes de ces difformités du corps, elle leur a été peu libérale des agréments et de la beauté du visage. Ils sont tous sans exception, hommes et femmes, effroyablement laids. Il court dans tous ces pays une petite vérole si maligne que personne ne lui échappe. Tous en sont fort maltraités et en ont le visage balafré et les traits confondus. Outre cela, ils prennent peine eux-mêmes à augmenter leur laideur, car les nourrices écrasent le nez aux petits enfants (1), et le leur sont d'une largeur à occuper la moitié de leur visage. Dans la vue de se distinguer des bêtes qui ont les dents blanches, ils se les rendent noires en les frottant d'herbe (2). ils se coupent les cheveux à deux doigts de la tête et les entretiennent hérissés et redressés en haut. Ils se laissent croître l'ongle du petit doigt et le vernissent de rouge pour leur servir de cure-oreille (3). Les hommes ont peu de barbe, et s'arrachent le peu qu'ils en ont, ainsi la laideur qui est commune entre eux et les femmes confond tellement leurs visages qu'on ne les distingue point, si ce n'est par de certains ornements ridicules dont les femmes se rendent encore plus désagréables que les hommes, comme celles des Maures qui se percent les narines pour y mettre des anneaux d'or.

| Habit de Indiens. |

Pour ce qui est des modes d'habits, elles ne changent point aux Indes, parce que comme on y réduit tout au nécessaire et que l'on ne porte d'habit que ce que la bienséance ne permet pas de quitter, l'on ne trouve ni à retrancher ni à changer. Tout le monde, en tout temps, n'est couvert que depuis la ceinture jusqu'aux genoux, à la réserve des mandarins et des mandarines qui en de certains pays ont encore une espèce d'écharpe sur leurs épaules. Mais tous, généralement, ont la tête et les pieds nus, et vont ainsi par les rues et les campagnes, sans craindre ni le soleil ardent sur leur tête, ni les sables brûlants sous leurs pieds.

| Naturel des Indiens. |

Ces peuples ont de l'esprit, leur humeur railleuse en est une preuve, mais ils le tournent mal et ne l'exercent qu'à feindre, à tromper, à voler. La pauvreté et l'esclavage dans lequel ils vivent leur abat le courage, leur ôte tout sentiment pour l'honneur et la gloire et éteint en eux la curiosité qu'ils pourraient avoir pour les belles choses. Cet esprit servile est accompagné d'un tempérament de corps peu vigoureux, incapable de grandes actions. De là vient leur naturel mol, efféminé, timide, indolent. On voit répandu dans leurs personnes, leurs actions, leurs discours, un air servile, rampant, hypocrite, sauvage, et toutes leurs manières, sans politesse et sans agrément, marquent le principe qui les anime. Ils sont tous pauvres, et tous également avides d'avoir. Ils paraissent au premier abord doux et ingénus, et au fond on les trouve traîtres, cruels et perfides. Ils sont grossiers et superbes, dignes du mépris des autres nations et les méprisant toutes, parce que leur ignorance fait leur présomption. Ces mauvaises qualités ne sont pas sans mélange de quelques bonnes, qui deviendraient encore meilleures si elles étaient cultivées, comme les rochers de leurs déserts ont des diamants parmi leurs cailloux.

Ils sont sobre, les un peut-être par nécessité, et les autres par tempérament. Ils sont modérés et se mettent rarement en colère, patients dans leurs peines jusqu'à la dureté et l'insensibilité. J'en ai vus qui se laissaient assommer de coups sans se plaindre. Ils pleurent rarement, et s'ils sont insensibles pour eux-mêmes, ils ne sont pas moins apathiques à l'égard de leurs proches, dont les accidents et la mort même les trouvent peu sensibles. Il n'y a d'amitiés et de liaisons parmi eux que ce que la proximité du sang y fait naître, ou que la débauche y entretient. On n'y voit point de ces commerces honnêtes que la bienséance, l'estime ou la sympathie introduit parmi nous. Ils ne se visitent jamais et ne se donnent point à manger, soit rusticité, ou politique pour ne point donner d'ombrage à la cour; qui est extrêmement délicate. Quand ils se rencontrent, ils se saluent du geste sans parler, et quand quelqu'un retourne d'un long voyage, on ne lui en fait pas meilleur accueil, à peine lui demande-t-on des nouvelles de sa santé. Que si le devoir de leurs charges ou leurs affaires particulières les obligent à rendre quelque visite, ils entrent en silence jusque dans le lieu où est celui qu'ils cherchent. Ils s'assoient à terre près de lui, le saluent avec inclination du corps en joignant les mains, demeurent quelque temps sans parler, et puis commençant à voix basse, ils l'élèvent insensiblement jusqu'à un ton naturel. S'ils sont plusieurs, chacun parle à son tour ; ils le font lentement, sans geste, sans mouvement, chacun écoute celui qui a pris la parole, et personne ne l'interrompt pour la prendre sur lui. Ces manières tranquilles de converser, auxquelles ils sont élevés, leur font trouver étrange celle de nos Européens qui se saluent de loin en criant, et sans se donner le loisir de s'écouter les uns les autres, parlent tous à la fois, et par étourdissement plus que par amitié, commencent leur discours par de grands compliments que l'on sait ne signifier rien, avec mille offres de services à ceux mêmes à qui ils en voudraient moins rendre.

| Condition des Indiens. |

L'inclination qu'on tous les Orientaux pour l'oisiveté et le plaisir les éloigne du travail, et par la nécessité de leur conditions, ils y sont éternellement attachés. Ils naissent tous esclaves, comme j'ai dit en parlant des Siamois, sans distinction de noblesse. Le choix seul du roi fait les mandarins en les appliquant aux emplois où il se veut servir d'eux, mais ces charges dont il les honore ne sont point héréditaires et passent rarement à leurs successeurs. Tel sera fils d'un grand mandarin qui ramera sur un balon, tandis qu'il voit la charge de son père occupée par le fils d'un gueux qui a été jugé plus digne du choix du prince.

| Arts des Indiens. |

Cette servitude les oblige à travailler six mois l'année pour le roi, et les attache les uns à la rame, les autres au service des éléphants, à la culture de la terre ou à la coupe des bois, et souvent les mêmes sont aujourd'hui maçons, demain soldats, et après jardiniers (4). Comme c'est le hasard qui les applique indifféremment à toutes sortes d'ouvrages, et qu'ils ne font que passer par ces emplois, ils ne s'arrêtent à rien et ne se donnent pas le loisir de perfectionner ce qu'ils pourraient avoir d'habitude naturelle à quelque chose. Il y a même plusieurs royaumes comme Siam, Cambodge, Pegu, où l'on ne cultive aucun art. Il est vrai que le luxe a donné vogue en Europe à plusieurs professions qui sont inutiles à des gens qui se retranchent, comme on fait dans les Indes, au pur nécessaire. Pourvu qu'on y ait une pièce de toile pour se couvrir, une cabane pour se loger, du riz, des fruits, du poisson pour l'entretien de la vie, après tout cela, tous les arts qui servent parmi nous à la magnificence des bâtiments, aux ajustements, à la bonne chère et à une infinité d'autres usages que la mollesse ou la vanité a fait inventer, tous ces arts, dis-je, ne feraient pas fortune dans les Indes. En quoi je ne sais si ces barbares sont plus malheureux que nous de ne point voir parmi eux une si grande multitude de belles choses, ou s'ils sont plus sages de ne s'en être point fait un besoin.

Tout ce qu'ils font d'ouvrages se réduit à couper des bois, à bâtir des temples et des maisons de brique, et à battre quelque morceau de fer ou d'argent sur une enclume, qu'ils plantent où ils se trouvent au milieu des rues et des campagnes. Plusieurs de ces temples sont grands et vastes, mais massifs et obscurs, avec des ornements qui approchent assez de ceux qui nous appelons gothiques. Ils bâtissent ces grands vaisseaux sans se servir de la règle, du niveau, ni du plomb ; ils font tout à l'œil et ne font rien de juste. Par bonheur leur ouvrage n'est pas de durée, car pour s'épargner le travail de creuser en terre, ils élèvent des murailles d'une extrême pesanteur sur deux ou trois pieds de fondation dans un terrain mouvant ; ainsi leurs édifices menacent souvent ruine avant que d'être élevés jusqu'au comble.

Dans leur domestique, les Indiens vivent sans bruit et sans éclat, dans une indolence et une paix profonde. Quand le lieu qu'ils avaient choisi pour leur demeure a cessé d'avoir pour eux les agréments qui les y avaient arrêtés, ils abattent leur maison, et des claies qui en faisaient la clôture et les murs, ils en font des radeaux sur la rivière qui leur servent de bateaux sur lesquels ils mettent leurs familles et leurs meubles, et vont faire ailleurs un nouvel établissement qui leur coûte aussi peu à quitter dans la suite que le précédent ; car leur maison dans toute sa structure et son ameublement ne va pas à la valeur de deux écus. Ils se donnent peu de soin de l'éducation de leurs enfants. Jusqu'à l'âge de six ans, ils les laissent aller nus. Chacun suit la profession de son père et borne son ambition à ce qu'il a devant les yeux, sans porter ses vues et ses espérances plus loin. Ceux que l'on veut former aux lettres, c'est-à-dire à lire et à écrire (car toutes leurs études se terminent là) sont mis par leurs parents sous la conduite des prêtres des idoles, et y demeurent autant qu'ils ne s'y ennuient pas, portant l'habit des prêtres qui est rouge et jaune. Cet habit fait tout l'engagement de cet état de vie. Quand il commence à peser à ces jeunes gens, ils peuvent s'en défaire aussi facilement qu'ils l'ont pris. Ils quittent le célibat, rentrent dans le monde, se choisissent une épouse, la demandent à ses parents et la conduisent devant le magistrat en la présence duquel ils se jurent l'un à l'autre une mutuelle fidélité.

| Mariage des Indiens. |

Cela fait leur mariage, ils n'y observent pas plus de formalités ; et avec aussi peu de cérémonie, s'il arrive dans la suite qu'ils soient mécontents l'un de l'autre, ils se rappellent devant le même tribunal et demandent d'être séparés. Si l'on juge leur plainte juste, on rompt leurs liens. Chacun reprend sa liberté et va prendre ailleurs de nouveaux engagement, qu'il peut encore quitter dans la suite pour d'autres plus agréables. Quoique les lois du pays approuvent la polygamie et que l'exemple des souverains l'autorise, plusieurs se contentent d'une femme. Les mandarins, qui en ont plusieurs, ne contractent qu'avec une qui est établie par-là la dame du logis. Ils ne tiennent les autres qu'au rang de leurs esclaves, mais si quelqu'une de celles-ci devient favorite, elle prend l'empire sur sa maîtresse, et alors la jalousie, la haine, les querelles de ces femmes allument une guerre domestique que toute l'autorité du chef de famille ne peut éteindre. L'adultère est puni de mort, et quoique les fautes où tombent les personnes libres y soient moins odieuses que dans le christianisme, la raison a enseigné à ces idolâtres qu'il y a de la honte naturellement attachée à ces sortes d'actions. On voit plus de modestie et de retenue à l'extérieur entre les deux sexes qu'il n'y en a dans l'Europe. Je ne sais pas si dans le particulier il y a moins de libertinage.

La pluralité des femmes ne rend pas les familles plus nombreuses, mais de quelque quantité d'enfants qu'elles soient chargées, on n'est pas embarrassé à les pourvoir. Les héritages des gens qui n'ont rien se partagent sans peine. Ils ne laissent à leurs enfants que la fertilité d'un pays abondant en toutes sortes de fruits, et la frugalité de la vie à laquelle ils les ont élevés à leur exemple. Ceux qui ont quelque chose de plus tiennent pendant leur vie le peu qu'ils ont caché aux yeux et à la cupidité des grands. Ce n'est pas qu'à la mort ils ne découvrent à leurs héritiers en quel endroit est enfoui leur argent, de crainte qu'il ne tombe en des mains étrangères ; quelques-uns même meurent sans le déclarer, par la folle créance où ils sont que quand la révolution des métempsycoses les ramènera dans le monde, ils profiteront à leur retour de ce qu'ils auront amassé dans leur premier séjour sur la terre.

| Obsèques des Indiens. |

Les héritiers, pour leur rendre le réciproque, ne font point faire d'obsèques à qui ne leur laisse point de succession, parce que les prêtres des idoles, extrêmement intéressés, font acheter bien cher ces derniers honneurs. On enterre les pauvres d'une manière obscure, au milieu de la campagne, et l'on prend si peu de soin de leur faire des fosses assez profondes pour les défendre des bêtes sauvages, que quand un corps a été inhumé, on le trouve le lendemain déterré et déchiré. Pour les riches, quand on les voit à l'extrémité, on en avertit les prêtres des idoles. Il en vient un à la tête de plusieurs qui s'approche du malade et lui tient ce discours : Monsieur, vous savez qu'il y a trente-deux sortes d'humeurs dans le corps humain, la pituite, la bile, le sang, la mélancolie, la salive, la sueur, etc. Il y a aussi diverses parties, ajoute-t-il, comme la tête, le col, les épaules, les bras, et le reste. Or toutes ces humeurs se combattent, ces membres s'affaiblissent, d'où il conclut qu'il faut enfin mourir. Parmi des discours si consolants, le malade meurt (5).

Les talapoins chargés de l'appareil des obsèques élèvent un grand bûcher de la hauteur d'une maison, orné de banderoles et de flammes volantes comme un vaisseau. On brûle là le corps du défunt. Ses cendres recueillies avec soin sont mises dans un caveau sous une pyramide de briques dorées, et embellie fort proprement. Parmi ces cérémonies funèbres, c'en est une des plus religieuses de donner au peuple le jour des funérailles le spectacle d'une comédie, ou plutôt d'une farce insipide, soit pour faire penser aux spectateurs que la vie n'est qu'un jeu de théâtre soit pour leur apprendre à modérer leur douleur par le mélange et la vicissitude des choses agréables et fâcheuses, qui se présentent dans le cours de la vie. Il se pratique encore dans ces obsèques d'autres choses, mais qui passent le comique, comme lorsque les femmes se brûlent sur le même bûcher où l'on brûle le corps de leur mari, et lorsque le peuple du Gange, pour aider, comme ils disent, les vieillards qui ont peine à mourir, leur plongent charitablement la tête dans le Gange et les abandonnent au courant du fleuve, comme nous dirons plus au long dans la suite.

| Justice des Indiens. |

Il y a des tribunaux établis pour rendre la justice, mais ils s'en acquittent fort mal. Tout est vénal dans les Indes. Le bon droit, comme les marchandises, se met au plus haut prix, et l'on y sait mieux qu'en aucun autre lieu du monde rendre par les chicanes les procès immortels. Le roi de Siam, pour couper le cours à ces injustices, a quelquefois condamné ceux qui les commettaient dans ses États à avaler de l'argent fondu. Mais la terreur que ces supplices devaient donner avait si peu de force sur l'avidité des Siamois que les gardes même de ces corps morts les éventraient pour dérober l'argent qui leur avait coûté la vie, et qui la leur devait coûter peu après à eux-mêmes.

| Police des Indiens. |

La police a peu de choses à régler dans ces royaumes. On ne fait point de garde aux portes des villes. Il n'y a point de troupes à loger, ni d'ouvrages publics à entretenir et à réparer. Il n'y a ni hôpitaux pour les malades, ni hôtellerie pour les étrangers. Ceux qui font voyage portent leur provision dans leurs balons, et s'arrêtent pour dormir où la nuit les surprend. Pour des prisons, il n'y en manque point, non plus que de malheureux pour les remplir. Les prisonniers sont entretenus au dépens du roi.

| Leur discipline militaire. |

La discipline militaire et les exercices des armes sont peu nécessaires et peu en usage dans ces lieux où l'on n'entretient point de troupes réglées. Néanmoins, dans le temps de la guerre, comme dans celui de la révolution de Siam, nous avons vu comme ces peuples s'exercent à devenir guerriers. Quelquefois, dans un champ clos et environné d'une grande foule de spectateurs, deux braves qui se sont défiés s'arment d'un sabre de bois et d'un bouclier et se présentent au combat. D'abord éloignés l'un de l'autre d'environ vingt ou trente pas, ils se mesurent et se menacent de l'œil et du geste. Ils avancent ensuite comme en cadence avec une démarche concertée et des postures grotesques, et quand ils ont fourni la moitié de leur carrière, ils tournent comme des gens qui danseraient un ballet, et s'arrêtent tout court (6). Puis tout à coup poussant un cri aigu, ils courent l'un sur l'autre et frappent de grands coups de taille et de revers. Les boucliers en résonnent, les spectateurs en rient, et les combattants tout fiers de ces applaudissements se retirent avec une contenance méprisante pour laisser le champ libre à ceux à qui leur exemple a inspiré le désir de s'acquérir la même gloire. D'autres fois, pour faire l'exercice général, une troupe de ces guerriers, le sabre à la main, forme non pas un bataillon pour présenter le front à un pareil nombre d'ennemis, mais un grand cercle autour d'un arbre, comme pour apprendre à se battre plusieurs hommes contre un seul qu'ils tiendraient enfermé. Ils tournent longtemps en cadence autour de cet arbre, le menacent, le défient, et tout à coup se jettent en foule contre lui, le percent de coups, et triomphent d'un tronc d'arbre immobile comme ils feraient d'un redoutable ennemi (7).

Outre le sabre et le bouclier, ils ont de longues sarbacanes avec lesquelles ils jettent des arrêtes de poissons empoisonnées. Ils se servent encore d'une espèce de javeline que les Portugais ont appelée sagaie, et s'en servent bien. Les Européens ont été assez peu avisés pour leur porter des armes à feu et leur en enseigner l'usage, sans considérer qu'ils les tourneraient contre eux-mêmes dans la suite. Mais ils savent mal profiter de cet avantage, car pour tirer, il faut qu'ils s'accroupissent et qu'ils posent sur leurs genoux le mousquet, qui est trop pesant pour leur bras. Ils ne peuvent aussi jamais se faire l'œil au feu. Ils tournent le visage d'un côté et tirent de l'autre au hasard. En un mot, ils n'ont pas l'humeur guerrière. Il s'est fait de longues guerres entre les Siamois et les Péguans sans répandre du sang. Les talapoins recommandaient aux troupes en partant de ne tuer personne, parce que ces violences étaient contre l'humanité dont ils sont fort scrupuleux observateurs. Les soldats se mettaient en campagne avec une perche sur leurs épaules, aux deux extrémités de laquelle pendait un bambou plein d'eau d'un côté, et de l'autre un panier de riz (c'est dans ce même équipage que j'ai vu à Siam l'armée des révoltés). Ils s'avançaient sur les frontières de Pegu, et quand les deux armées en présence ne pouvaient éviter d'en venir aux mains, toute l'action se passait à se pousser, à s'entraîner les uns les autres et à se garrotter pour faire le plus grands nombre que l'on pourrait de prisonniers de guerre.

Les Macassars n'ont pas l'esprit si pacifique ni l'humeur si patiente. Ils sont braves ou plutôt furieux quand ils se sont échauffés et troublé l'imagination par une liqueur qu'ils nomment opium. Ils se jettent le poignard à la main au milieu des armes qu'on leur présente, mais leur opium fait voir qu'ils ne sont pas véritablement braves, puisqu'ils n'osent affronter le péril de sang-froid. J'ai néanmoins entendu dire qu'un Macassar irrité contre sept Anglais entra dans une maison où ils étaient à table et les poignarda tous avant qu'ils pussent se mettre en défense. Et aux portes de Siam n'a-t-on pas vu soixante hommes de cette nation, sans retranchement et sans canon, soutenir et repousser longtemps les efforts de tout le royaume ?

| Palais des rois des Indes. |

Les rois qui commandent à tous ces peuples seraient à plaindre d'avoir de si mauvais sujets si eux-mêmes savaient moins soutenir la majesté royale. Leurs palais n'ont rien de la magnificence des maisons royales de l'Europe. Dans une grande enceinte de murailles de brique de figure carrée et partagée par d'autres murailles intérieures, qui forment diverses cours de plain pied, on voit épars deçà delà, sans symétrie, de petits appartements qui consistent en une salle accompagnée de cabinets et de galeries couvertes. Les espaces entre ces bâtiments sont occupés par des parterres, et quelques bassins d'eau d'un ouvrage fort commun. On ne bâtit dans tout l'Orient qu'à un étage, parce qu'on trouve de la commodité à occuper dans l'étendue du terrain l'espace que nous occupons en l'air par l'élévation des bâtiments en Europe. Les appartements les plus reculés sont destinés aux princesses et aux femmes du sérail. Ceux du milieu sont pour le roi, les autres servent aux princes et aux officiers du palais. La cour de ces rois n'est ni nombreuse ni agréable. Le silence, la solitude et la crainte en font toute la grandeur et la majesté. Jamais les dames n'y paraissent, et les mandarins y sont toujours dans un air humilié et rampant, le visage prosterné en terre. Il ne s'y donne point de spectacle, il ne s'y fait point de fête, point d'assemblée, de jeu, de festin, ni de danse. Dans la disette où l'on est de plaisirs plus touchants, on y prend quelquefois le divertissement de faire élever en l'air des dragons de papier avec des lanternes et des sonnettes. Le feu roi de Siam ne jugeait pas ce jeu indigne de sa majesté. Les autres occupations de ces princes sont la promenade et la chasse, pour ne rien dire de leurs débauches domestiques, car ils ont des sérails et l'on y compte jusqu'à trois cents femmes. Ils paraissent rarement en public, et quand ils le font, tous ceux qui se rencontrent sur les lieux où ils passent se prosternent en terre et n'osent lever les yeux sur leur personne royale. C'est une maxime de leur politique d'avoir attaché, comme ils ont fait, l'idée de la majesté à un air mystérieux, pour inspirer à leurs peuples du respect en leur laissant penser que les rois sont au-dessus de la condition humaine. Ils traitent leurs sujets en esclaves et cherchent beaucoup plus à s'en faire craindre qu'à s'en faire aimer ; et les peuples réciproquement, n'ayant pour ces souverains qu'une crainte servile, reçoivent avec joie toutes les nouveautés qui arrivent dans l'État, par l'espérance de trouver du soulagement à leur misère dans la ruine du gouvernement sous lequel ils gémissent.

| Révolutions des Indes. |

Ces pays infidèles semblent être un théâtre de révolutions perpétuelles. Chaque règne a la sienne. Il n'est rien de plus ordinaire dans ces cours des Indes que de voir des familles élevées à l'empire par une sédition, et d'en être dépouillées par une autre ; et comme la plupart de ces souverains sont nés loin du trône, ils meurent aussi la plupart détrônés. Le père du roi de Siam dont j'écris la tragique destinée avait usurpé l'empire sur son prince légitime. Car ce prince l'ayant laissé par sa mort à son frère, et celui-ci l'ayant perdu quelque temps après par l'usurpation d'un autre, le fils naturel du roi qui venait de mourir supportant impatiemment que la couronne fût enlevée si tôt de sa maison, anima son oncle à prendre les armes, et se mettant lui-même à la tête d'une troupe de serviteurs de sa maison qu'il avait ralliés, il vint au palais, l'attaque, l'emporte, tue l'usurpateur et remet son oncle sur le trône par une action qui aurait rendu son courage et sa piété mémorables, s'il n'en avait terni l'éclat par la plus noire perfidie. Car ce jeune prince ayant goûté dans sa victoire le plaisir de commander, ne put attendre la mort de son oncle pour entrer dans sa succession qui le regardait. Il enleva la royauté et la vie à celui à qui il venait de conserver l'une et l'autre, et enfin, par un coup de la providence toujours équitable, nous venons de voir la couronne sortir de cette famille par la même voie qu'elle y était entrée (8).

C'est ainsi qu'on a vu depuis peu d'années au Japon un jeune prince destiné à l'empire que ses prédécesseurs lui avaient acquis injustement, en être frustré par la perfidie de son tuteur, qui s'était si bien accoutumé à régner qu'il ne pût gagner sur la douce habitude qu'il s'en était faite de se dépouiller de ce qui appartenait à son pupille.

Tout le monde sait l'histoire du vieux roi de Bantam détrôné par son fils, et le juste châtiment de ce jeune prince détenu prisonnier par les Hollandais avec les honneurs d'une royauté imaginaire.

Nous avons laissé en partant des Indes le royaume de Cambodge, tout misérable qu'il est, divisé par des guerres civiles entre deux frères armés l'un contre l'autre pour la succession à la couronne de leur père. L'aîné, après la mort du roi, avait été reconnu pour légitime héritier par le peuple qui habite sur le fleuve. Le cadet, jaloux de cet avantage de son frère, se révolta avec ce qu'il put ramasser de mécontents. Mais son parti n'étant pas pour tenir contre le prince, qui venait tomber sur lui avec toutes les forces du royaume dans une plaine près de Cambodge, il fut contraint de se jeter dans les bois. Ceux qui s'y étaient réfugiés pour la conservation de leur franchise, et de leur immunité du travail qu'ils doivent au roi, y reçurent ce prince rebelle avec joie, et par la conformité de sa fortune à la leur, ils le reconnurent pour leur général, le mirent à leur tête et sous sa conduite ils désolent le plat pays qui est le long de la rivière. Ces deux frères se nomment Taxon et Nacnon, et leurs partis les gens de rivière et les gens des bois.

Mais rien n'est si singulier en ce genre que l'aventure de la maison infortunée des derniers rois de la Cochinchine. Ceux qui usurpèrent la couronne sur eux n'eurent pas la cruauté de les faire mourir, mais ils eurent la politique de les tenir prisonniers dans leurs propres palais, et de gouverner cependant l'État sous le nom de ces illustres captifs qui ne retenaient que l'ombre de la royauté et ressentaient tous les désagréments de l'esclavage. Ainsi les usurpateurs, sans se donner la peine d'établir leur tyrannie par les armes, étaient entrés dans l'autorité toute établie des princes légitimes, que le peuple croyait être encore en liberté et sur le trône. On continuait d'envoyer des ambassadeurs en leur nom ; dans les audiences, on faisait accroire que le prince était derrière un rideau, et les interprètes qui portaient les paroles des étrangers rapportaient les réponses que l'usurpateur leur avait suggérées. Ces malheureux rois, contents de la vie obscure et voluptueuse de leur sérail, oublièrent l'état où ils devaient être et s'estimaient assez heureux qu'on leur eût laissé celui où ils étaient. À leur mort, on leur faisait de magnifiques funérailles pour tromper le peuple. On proclamait le fils aîné du roi mort héritier du vain titre qu'avait porté son père, on le montrait de loin au peuple prosterné en terre, qui n'osait le regarder, et après avoir ainsi joué son rôle dans ce jour de comédie, il disparaissait, tandis que l'autorité royale passait de main en main entre les mandarins les plus accrédités, qui ne prenaient pendant leur règne que le nom de ministres de ces princes esclaves. Ce n'est que depuis peu d'années que cette famille est entièrement éteinte et qu'une autre, qui lui a succédé, règne sans déguisement.

| Forces des rois des Indes. |

Au reste, ces rois des Indes n'ont point d'armées entretenues ni de troupes réglées. À peine ont-ils quelques compagnies de gardes pour la sûreté de leur personne. Ils ont encore moins de vaisseaux et de flottes en mer. On ne sait pas même construire de grands navires dans les Indes, si ce n'est sur les terres du Moghol. Ainsi quand les histoires et les relations nous parlent de flottes indiennes de cent ou cent vingt voiles, il faut entendre par voile des barques et des mirous avec lesquels ils naviguent côte à côte pour trafiquer ; car ces roi sont tous marchands, et ne sont riches qu'autant qu'ils font de commerce. Mais puisque nous sommes tombés sur le commerce et les richesses des Indes, l'amour de la vérité m'oblige à détromper le vulgaire d'une ancienne erreur où les faiseurs de voyage ont pris soin de l'entretenir par les choses fabuleuses qu'il racontent de la quantité d'or, de pierreries et d'ouvrages prodigieux qui se voient dans les Indes.

| Richesses des Indiens. |

Les Indes orientales ont de l'or, de l'argent, des aromates, des pierreries, des perles et de l'ambre. Avant que les étrangers y eussent porté le commerce, toutes ces choses précieuses s'étaient accumulées par la suite de temps parmi ces peuples qui n'en connaissaient pas la valeur. Ainsi quand les Portugais pénétrèrent dans les Indes, ils y trouvèrent et en rapportèrent des richesses inestimables. Depuis ce temps-là, les Indiens ont continué à pêcher leurs perles, à fouiller dans les mines d'or et de diamant et à recueillir l'ambre sur le rivage de leurs mers, et les Européens n'ont point cessé d'aller enlever ces raretés, ce qui a donné lieu de croire que les Indes étaient le trésor de l'univers et qu'il suffisait d'y faire un voyage pour en retourner chargé de richesses. Les Portugais et les Espagnols, qui avaient conquis la meilleure partie de ces riches contrées, en faisaient seuls le commerce ; mais les Hollandais le sont venus partager avec eux en leur enlevant les plus considérables des postes qu'ils avaient occupés. Les Espagnols n'ont plus que les Philippines. Les Portugais tiennent encore la côte de Malabar et la ville de Macao, devenus misérables, tandis que les Hollandais se sont emparés des îles de Java, de Ceylan, de Bantara, de Timor, de toutes les Moluques, de la ville de Mala, et des côtes voisines, et qu'ils ont des comptoirs établis dans les golfes de Surate, de Bengale, de Siam, du Tonkin, et sur les côtes des îles de Sumatra et du Japon.

Ainsi tout le commerce est entre les mains des Européens et des gens du Moghol qui envahit peu à peu les terres du golfe du Bengale. Pour les Indiens, ils ne sont que les ouvriers et les portefaix qui servent au trafic. L'or et l'argent sont sans comparaison plus rares parmi eux que dans les plus misérables royaumes de l'Europe. Tout le monde y est gueux : les mandarins, les peuples, les prêtres des idoles, les temples mêmes y sont pauvres et n'ont que des idoles de cuivre ou de bois doré, quelques-uns à la vérité d'une grandeur prodigieuse ; mais toute leur grandeur ne change point leur matière de bois et de cuivre, quoiqu'ils fassent accroire qu'elles sont d'or à ceux qui veulent bien s'en rapporter à leur mauvaise foi, sans se donner le loisir de s'instruire de la vérité par eux-mêmes.

| Marchandises des Indiens. |

Voici les noms et les qualités de ces marchandises précieuses dont on fait le grand commerce des Indes.

Les métaux :

- L'or.

- L'argent.

- Le tambac.

- Le cuivre rouge et blanc.

Les aromates :

- Le poivre.

- Le clou de girofle.

- La noix muscade.

- La cannelle.

- Le gingembre.

Pierreries :

- Les diamants.

- Les rubis.

- Les perles.

- L'ambre gris.

- Cristal de roche.

- Les pierres d'aimant.

Autres diverses marchandises :

- Le coton.

- La soie.

- Le musc.

- Le bézoard.

- Les vernis.

- Les porcelaines.

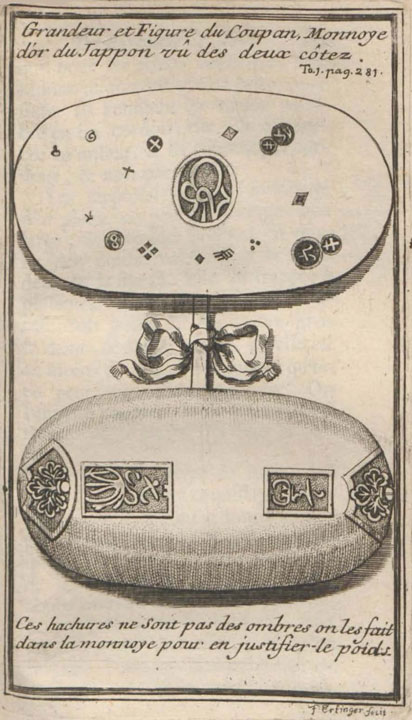

L'or vient de trois manières, savoir en poudre, en grains et en pierres minérales. Il vient en poudre dans l'île de Sumatra. Parmi le sable de certaines montagnes du royaume d'Achem, on trouve de la poudre d'or qui n'a besoin que d'être lavée dans l'eau, et si on la veut mettre en masse, on la fait fondre. L'or en grain et en pierre vient du Japon. Cet or, quand il est vierge, c'est-à-dire quand il n'a pas encore souffert le feu, est mou. Les Orientaux ne savent pas le durcir par le mélange de l'émeri, ou négligent de le faire. Ils ont des pièces de monnaie que l'on nomme coupans (9), d'un or si mou qu'on les plie comme du papier sans les briser ; on les nomme ainsi, parce qu'on en coupe telle quantité que l'on veut pour le prix des marchandises qu'on achète.

L'argent vient des îles du Japon qui se nommaient autrefois pour cela les îles d'argent. Les Portugais en ont tiré une si grande quantité qu'il était devenu à Goa aussi commun que le fer. Les gonds et les verrous des portes chez les marchands étaient d'argent, et dans cette première opulence, un gouverneur avait délibéré d'abattre les statues de marbre qui étaient dans les édifices publics, pour en mettre en leur place d'autres d'argent solide.

Il y a peu de monnaie d'argent, et encore moins d'or dans les Indes. Ce qu'il y en a roule dans le commerce entre les mains des Européens. Ces monnaies n'ont point de prix arrêté dans le trafic, mais comme les autres marchandises, elles valent plus ou moins entre les mains de ceux qui ont plus ou moins d'industrie pour les faire valoir. Au défaut de la monnaie d'argent, on ne se sert à Siam et dans les royaumes voisins que de petits coquillages blancs et durs dont on leste les vaisseaux qui viennent des Philippines, où l'on ramasse ces coquillages parmi le sable de la mer.

Le tambac est un autre métal qui se voit dans les Indes (10). Il vient du Japon, il est estimé valoir deux tiers d'or et un troisième d'argent. J'ai vu dans la chambre du feu roi de Siam un grand lit de repos tout de tambac et une chaise de même, avec quelques vases d'or qui servaient à mettre du bétel, des fruits, et de l'eau. Le reste de la chambre était sans ornement, n'ayant que les murailles d'une blancheur exquise, avec un grand tapis de pied. Les tapisseries ne sont point en usage dans tout l'Orient parce qu'elles échaufferaient trop les chambres et serviraient de retraite aux insectes.

Il vient encore du Japon une sorte de cuivre rouge fort fin. Il y en a aussi du blanc qui approche de l'argent quand il est mis en œuvre ; il y a aussi dans les montagnes de Siam des mines de cuivre et d'un autre métal que l'on nomme calin (11), qui tient un milieu entre l'étain et le plomb.

Les métaux sont communs aux Indes orientales avec plusieurs autres contrées, mais les aromates leurs sont particuliers.

Le poivre, le plus commun de tous les fruits aromatiques, vient en grain par petites grappes, comme le lierre ou le genièvre. La plante qui le porte est sarmenteuse, pleine de nœuds, et qui a besoin pour s'élever de l'appui des arbres ou des échalas qui la soutiennent. Ce fruit croît dans les îles de Java et de Sumatra et sur les côtes du Malabar. Ce n'est pas sans quelque vue particulière que la providence donne le poivre avec les autres aromates à ces pays chauds ; ils sont nécessaires pour réparer par leur chaleur celle de l'estomac, qui est dissipée par les sueurs continuelles.

Le girofle ne croît que dans les Moluques. On l'appelle clou, parce qu'il en représente la figure. L'arbre qui le porte est gros et grand, il ne laisse croître autour de lui aucune autre plante, parce que sa chaleur excessive attire et consume toute l'humidité de la terre qui l'environne. Ce fruit vient aussi en grappe comme le poivre, il s'engendre dans la fleur de l'arbre et tombe quand il est mûr. Si l'on n'a soin de le recueillir, il germe aussitôt, prend racine et pousse un arbre qui porte fruit dans huit ans, et dure un siècle. Pour garder le girofle, on le trempe dans l'eau de mer et l'on le fait sécher au feu. Il y en a de deux sortes, l'un mâle et l'autre femelle.

La noix muscade est le fruit d'un arbre des Moluques, de médiocre grandeur. Elle est enveloppée de macis ou d'écorces épaisses qui s'ouvrent quand le fruit est en maturité et se pourrit quand il est tombé à terre. Il y en a de deux sortes : la femelle, qui est petite et stérile est celle qui se débite ; le fruit mâle, qui est beaucoup plus gros et qui a la vertu de produire un arbre, ne sort point des mains des Hollandais qu'il n'ait bouilli dans l'eau, pour lui faire perdre sa vertu, de crainte qu'on ne le transplante dans d'autres pays chauds.

La cannelle vient de la belle île de Ceylan que les Portugais appelaient autrefois le paradis terrestre. C'est à proprement parler la seconde écorce d'un arbre de la hauteur de trois ou quatre coudées. J'en ai néanmoins vu ailleurs de plus haut. Quand cet arbre est en pied, il répand une si forte odeur qu'on le sent avant que de le voir. Quand il est en sève, on lui coupe les branches, dont on tire l'écorce, et les rejetons qu'il pousse sont deux ans après la plus exquise cannelle. Il y en a si grande abondance dans cette île que les Hollandais, ne pouvant la porter toute en Europe, en font de l'eau de cannelle sur les lieux, dont ils tirent plus d'argent qu'ils ne feraient de l'écorce. Ils ont tous les postes considérables sur les côtes de cette île. Les gens du pays, peuple barbare et féroce, occupent le plat pays, ils ne sortent point de leur terres, parce que les Hollandais leur ont brûlé tous leurs bâtiments sur lesquels ils pouvaient se mettre en mer, par une politique qu'ils ont aussi pratiquée à Java, aux Moluques et partout ailleurs où ils sont les maîtres. Mais par représailles, quand les peuples de Ceylan peuvent surprendre quelque Hollandais, ils le massacrent impitoyablement.

Le coton fournit la matière des belles toiles peintes et ouvragées avec tant d'artifice que Masulipatan et Bengale envoient en Europe. Il provient d'une graine noire au-dehors et blanche au-dedans. On la sème au mois de juin, elle monte à la hauteur d'un arbrisseau et vient par buissons comme nos rosiers. Cet arbrisseau produit une fleur jaune, qui tombe, et après qu'elle est tombée, on voit se former plusieurs gouttes de la grosseur du pouce, pleines d'un substance humide. Elles grossissent peu à peu, et au mois de septembre, elles s'ouvrent et présentent aux yeux une substance molle et blanche comme la neige. C'est le coton même avec sa graine, que l'on sépare l'un de l'autre quand on fait la récolte. On le file et on fait des toiles, des tapisseries et divers autres ouvrages.

La soie est plus fine que le coton. Elle vient à peu près de la même manière en Orient, rengermée dans une gousse qui est le fruit d'une plante fort commune à la Chine (12). Elle se file comme le coton, après que l'on en a démêlé la graine, et se travaille ensuite comme la soie des vers que nous avons en Europe.

Le musc est encore une rareté des Indes. Il en vient beaucoup de la Chine et du voisinage. C'est un parfum qui se trouve comme du sang caillé de la grosseur d'un œuf, dans la vessie d'un animal dont les Chinois mangent la chair. Il y en a de trois sortes : le noir, le gris et le jaune ; ce dernier est le meilleur. Les marchands l'enveloppent dans une peau pour le conserver. L'excellence du musc se reconnaît à deux marques, la première, lorsque l'odeur en est si forte, qu'on ne la peut souffrir, et l'autre lorsqu'il se fond entre les doigts et dans la bouche.

Le bézoard est une glandule qui se durcit et se pétrifie dans les entrailles et quelquefois dans la tête d'un animal semblable à une chèvre, que le peuple nomme bézoard. On en voit vers le Pegu et dans le voisinage. Cette pierre est ordinairement de la grosseur et de la figure d'un œuf de pigeon. Il y en a de plus grosses et de plus petites, aussi elle est fort légère et de couleur brune et quelquefois marquetée. Elle a de grandes vertus pour la médecine.

Le vernis de la Chine se fait avec des gommes du pays. Il est impossible de le contrefaire hors du royaume, parce qu'il faut que les gommes soient employées lorsqu'elles sont encore toutes récentes. On distingue le véritable vernis du faux à cette marque : quand on le gratte avec la pointe d'un couteau, ou qu'on le frappe de la pointe d'une épée, s'il s'écaille ou qu'il reçoive quelque impression, ce n'est pas du fin vernis de la Chine.

La porcelaine ne se fait plus si fine à la Chine qu'elle s'y faisait autrefois, parce que la grande recherche qu'en ont fait les marchands d'Europe a fait épuiser les réservoirs anciens où l'on raffinait la matière propre à ces ouvrages, et qu'on s'est moins mis en peine du depuis de faire raffiner la terre, puisqu'on n'avait pas moins de débit des porcelaines un peu moins fines. On aura peut-être quelque curiosité de savoir comment on prépare la matière de la porcelaine. Toutes sortes de terres de la Chine ne sont pas propres à cet ouvrage. On en tire de certains endroits à laquelle on mêle du coquillage fin, comme est celui des îles de Nicobar, ou de nacre de perle. On met le tout en terre et on l'y laisse plusieurs années. On voit des porcelaines antiques dont la matière a été cent ans à raffiner comme je viens de dire. Cela est souvent marqué sous le vase, et plus on a de patience à laisser la masse en terre, plus l'ouvrage en est fin, de sorte que des pères laissaient autrefois en héritage à leurs enfants de ces réservoirs de porcelaine qui ne devaient servir que dans cinquante ou soixante ans, comme on laisse des forêts qui ne doivent être coupées qu'après un siècle. Les qualités de la belle porcelaine sont, 1. que le grain en soit pur et fin. 2. que le vase soit délié et transparent. 3. que les figures en soient nettes et distinctes, et pour cela il faut que la couleur soit vive, douce, et qu'elle n'ait point coulé.

L'ambre gris est une espèce de bitume ou de gomme durcie, dont on sait peu l'origine (13). On en trouve sur diverses côtes des Indes. J'en ai vu aux îles de Nicobar dans le golfe du Bengale. Il est de couleur marbrée, tirant sur le gris, tantôt plus et tantôt moins chargé. Quand on le rompt, l'on y trouve quelquefois des morceaux de bois et de petits insectes qui y ont été mêlés quand il était encore liquide. Les Indiens le donnaient autrefois pour rien, mais l'empressement qu'ils ont vu dans les Européens pour en avoir leur en a fait connaître le prix. Ils le vendent à présent, et le falsifient même par le mélange de cire et de bitume.

Les perles se trouvent dans des poissons de coquillage où l'on les voit formées et rangées à peu près comme des œufs dans le corps de la poule. On les pêche vers le cap de Comorin, le long de la côte qu'on le nomme de la pêcherie, à l'île de Ceylan, et en quelques autres endroits du golfe de Bengale, car je ne parle pas ici du sein persique, des mers du Nord, ni de l'Amérique, qui donnent aussi des perles. Celles d'Orient dont je parle ont une eau claire et sans couleur, si ce n'est qu'elles paraissent tirer un peu sur l'incarnat, comme celles d'Amérique tirent sur le vert, et celles du nord sur le gris-de-lin.

Les diamants sont les plus brillantes et les plus précieuses des pierreries. Ils viennent de certains rochers qui ont des veines de terre sablonneuse, appelées mine ou matrice de diamants. On les trouve bruts, c'est-à-dire mal polis et obscurs, mais ils se taillent et se polissent avec de la poudre même du diamant. Quatre choses font le prix de cette pierre, savoir son eau ou son lustre, sa figure, son pied, sa dureté. La meilleure couleur du diamant est le blanc, la moindre est celle qui tire sur l'azur. Il doit être dans sa figure épais et carré, haut du biseau, c'est-à-dire que les angles de sa taille soient élevés et bien formés. Pour sa dureté, c'était une erreur de nos anciens de croire que le diamant résiste au marteau, comme il résiste en effet au feu le plus violent. On en a fait l'épreuve dans les mines sur des diamants bruts, qui se brisent sous les coups. Les plus durs sont ordinairement les plus brillants et les plus recherchés, mais la grosseur et le poids ne contribuent pas moins à leur valeur. On les pèse au carat, qui est un poids de quatre grains. On dit que le grand Moghol en a un pesant de trois cents carats, et estimé douze millions. Il en pourra dorénavant faire un grand amas depuis qu'il s'est emparé des royaumes de Golconde et de Visapour, qui sont les lieux de toutes les terres fermes les plus renommés pour les diamants.

L'île de Bornéo ne leur cède pas cette gloire, et le commerce des diamants qui se fait dans cette île mérite d'avoir place parmi les raretés des Indes. Cette île est fort plaine et unie le long des rivages de la mer, et dans le milieu elle est occupée de hautes montagnes où sont les mines de diamants. Les gens de la montagne, féroces et barbares, ne descendent point dans les plaines et ne permettent pas que ceux des plaines entrent dans leurs montagnes. Rien n'est commun entre eux, non pas même le langage. Les Hollandais s'étaient autrefois emparés d'un port de l'île, mais ils en furent chassés par les habitants. Ce peuple ne souffre point que les étrangers s'établissent dans leur terre, mais ils veulent bien qu'on vienne faire commerce dans les ports. Quand un vaisseau y aborde, les marchands des plaines viennent à son bord, déchargent les marchandises dont on veut trafiquer, et les vont porter aux pieds des montagnes, deux, trois, quatre ballots à la fois, et se retirent. Les gens des rochers, qui savent les endroits où l'on fait ce commerce, viennent voir ces ballots, les examinent, et mettent dessus ce qu'ils veulent donner de diamants en échange. L'homme de la plaine revient le lendemain et trouve deux ou trois diamants sur ses ballots, s'il n'en est pas satisfait, il laisse le tout et se retire. Sur le soir, le montagnard vient aussi et juge que l'on n'est pas content de ses pierreries puisqu'on les laisse. S'il n'en veut pas donner davantage il les reprend et s'en va, ou s'il juge à propos, il ajoute encore un diamant ; alors le marchand qui revient, trouvant son compte dans cette augmentation, prend les diamants. Le montagnard voyant ses diamants enlevés juge qu'on lui laisse les ballots à ce prix et les enlève. On dit qu'ils sont en cette manière de commerce d'une fidélité inviolable, parce que s'ils trompaient une fois, on ne leur porterait plus rien. Je n'assure point toutes ces choses, parce que je ne les ai point vues pour m'en assurer moi-même, mais s'il faut citer mon auteur, je les ai apprises de l'amiral de la flotte hollandaise qui nous amena prisonniers en Europe et qui avait plusieurs fois trafiqué dans cet île pendant vingt-cinq ans de séjour dans les Indes.

À voir le partage admirable que Dieu a fait des biens et des richesses entre les hommes, il semble qu'il n'ait donné tout ce que nous venons de dire aux Indiens, que comme à des esclaves, pour le préparer et le faire passer en des mains étrangères qui semblent le mériter mieux. Cela leur a même attiré des flottes sur leurs côtes qui y ont porté la guerre et la désolation. Ces pauvres Indiens voient sans regret enlever de chez eux toutes ces belles choses qui viennent servir au luxe et à la mollesse des Européens, et ils se contentent de retenir pour eux les fruits que la terre et les arbres leur fournissent dans leur pauvreté, pour l'entretien de leur vie.

NOTES :

1 - Nous n'avons nulle part trouvé mention de cette curieuse coutume. ⇑

2 - Cette opération longue et délicate est ainsi décrite par Nicolas Gervaise : Ce que les dames siamoises ne peuvent souffrir en nous, c'est la blancheur de nos dents, parce qu'elles croient que le diable a les dents blanches et qu'il est honteux à un homme de les avoir semblables à celles des bêtes, aussi à peine les hommes et les femmes ont-ils atteint l'âge de quatorze ou quinze ans, qu'ils travaillent à rendre les leurs noires et luisantes, et voici comment ils s'y prennent : celui qu'ils ont choisi pour leur rendre ce bon office les fait coucher sur le dos et les retient dans cette posture pendant les trois jours que dure l'opération. D'abord, il lui nettoie les dents avec du jus de citron, et les frotte après avec une certaine eau qui les rend rouges, puis il jette dessus une couche de poudre de coco brûlé qui les noircit ; mais elles se trouvent tellement affaiblies par l'application de ces drogues, qu'elles pourraient être arrachées sans douleur, elles tomberaient même, si on voulait se hasarder à manger quelque chose de solide, aussi ne vit-on pendant ces trois jours que de bouillons froids que l'on fait couler doucement dans le gosier, sans toucher aux dents. Le moindre vent peut empêcher l'effet de cette opération, c'est pourquoi celui qui la souffre garde le lit et a soin de se bien couvrir, jusqu'à ce qu'il sente qu'elle est heureusement consommée par l'affermissement de ses dents et par la cessation de l'enflure de sa bouche, qui reprend son premier état. (Histoire naturelle et politique du royaume de Siam, 1688, pp.113-114). ⇑

3 - Le père Le Blanc est mal venu de s'étonner de cette pratique. Après tout, même si on ne le vernissait pas en rouge, c'était également une mode chez les élégants de la cour de France de se laisser pousser l'ongle du petit doigt. On se rappelle l'interrogation d'Alceste (Le Misanthrope, II, 2) :

Est-ce par l'ongle long, qu'il porte au petit doigt,

Qu'il s'est acquis, chez vous, l'estime où l'on le voit ? ⇑

4 - Seuls les roturiers (Phrai : ไพร่) étaient concernés par le système des corvées. Les plus privilégiés, attachés à un noble ou à un prince (Phrai som : ไพร่สม), en étaient exempts. Ceux du rang le plus bas, les Phrai luang (ไพร่หลวง) y étaient astreints, toutefois ils pouvaient s'en affranchir en acquittant une contrepartie en nature ou en espèces. On les appelait alors Phrai suay (ไพร่ส่วย). Ils pouvaient également être affectés à l'armée, ils étaient dans ce cas Phrai tahan (ไพร่ทหา). Les corvées d'État et l'esclavage furent abolis par le roi Chulalongkorn à l'aube du XXe siècle. ⇑

5 - Cette prière est intitulée Akan-sám-sib-song (อาการ สามสิบสอง) et commence ainsi : Kesá-lôma-nakhá-thanta (เกสา-โลมา-นะขา-ทันตา). C'est tout simplement la récitation des trente-deux parties du corps humain, par laquelle on se rappelle l'instabilité des choses humaines et la mort. Voici, selon les bouddhistes, l'énumération des trente-deux parties du corps : les cheveux, les poils, les ongles, les dents, la peau, la chair, les nerfs, les os, la moelle, la rate, le cœur, le foie, les poumons, l'estomac, le péritoine, les gros boyaux, les petits boyaux, le chile, le suc gastrique, le fiel, les flegmes, le pus, le sang, la sueur, la graisse, les larmes, la graisse liquide, la salive, la morve, les tendons, l'urine, la cervelle. L'ironie un peu dédaigneuse du père Le Blanc témoigne d'une singulière étroitesse d'esprit. La démarche bouddhiste n'est après tout pas très éloignée du Memento mori, le souviens-toi que tu vas mourir médiéval, et du Qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort ? de saint Paul. ⇑

6 - Les amateurs de boxe thaïlandaise reconnaîtront dans cette description le wai kru ram muay (ไหว้ครูรำมวย), le petit ballet rituel qui précède les combats. Ici, le combat au sabre évoqué par le père Le Blanc ressemble fort au krabi krabong (กระบี่กระบอง), art martial toujours pratiqué de nos jours.

Figure d'un combat de krabi krabong. ⇑

Figure d'un combat de krabi krabong. ⇑

7 - Il s'agit probablement bien davantage d'une cérémonie rituelle pour combattre symboliquement quelque esprit sylvestre que d'un exercice militaire. ⇑

8 - La succession du roi Prasat Tong (ปราสาททอง) fut une fois encore dans l'histoire siamoise l'occasion d'une série de meurtres et d'usurpations (lui-même avait usurpé le pouvoir en 1629 après un parcours émaillé d'intrigues et d'assassinats). À sa mort en 1656, son fils aîné, Chao Fa Chai (เจ้าฟ้าไชย) s'empara par la force du trône qui, selon les lois du royaume, aurait dû revenir à son oncle Sri Suthammaracha (ศรีสุธรรมราชา), frère du roi défunt. Pour récupérer une couronne qu'il estimait lui être due, Sri Suthammaracha s'allia avec le prince Naraï (นารายณ์), jeune frère de l'usurpateur, fit assassiner Chao Fa Chai qui n'avait régné que quelques mois et monta sur le trône sous le titre de somdet Phra Sanphet 7, faisant de son neveu Naraï l'Upparat (อุะปราช), c'est-à-dire le vice-roi. Là encore, ce règne usurpé fut éphémère. Sri Suthammaracha s'éprit de sa nièce, la sœur du prince Naraï, la poursuivit de ses assiduités et la fit même sortir clandestinement du palais dans un coffre. Outrée par ce traitement humiliant, cette princesse alla s'en plaindre à son frère qui décida de mettre fin aux agissements de l'oncle indigne. Il recruta une troupe de mille Portugais et monta à l'assaut du palais royal. Ce prince, écrit Turpin, soutenu de mille de ces braves Européens, força les barrières du palais dont il se rendit maître avant qu'on eût soupçonné qu'il en eût formé le dessein. L'usurpateur, croyant se sauver à la faveur d'un déguisement, se confondit dans la foule de ses domestiques ; mais un Portugais l'ayant aperçu dans le temps qu'il s'enfuyait avec précipitation, le saisit, et lui plongea son poignard dans le sein. (Turpin, Histoire civile et naturelle du royaume de Siam, Paris, 1771, p.55-56). ⇑

9 - Le coupan (ou coupant) est le nom que les Français donnaient au koban japonais (kobang, koebang, kupang, copang, etc.), une pièce d'or oblongue créée au tout début du XVIIe siècle dans le cadre du système monétaire du shogun Tokugawa. Les koban, avec des titres d'or variables, resteront en usage jusqu'en 1868. L'explication du nom donné par le père Le Blanc montre que les Français avaient détourné l'étymologie du mot pour l'adapter à leur langue. On retrouvera cette interprétation chez le sieur Luillier : Ces pièces s'appellent coupans parce qu'elles sont longues, et si plates qu'on en pourrait couper, et c'est par allusion à notre langue qu'on les appellent ainsi. (Voyage du sieur Luillier aux Grandes Indes, 1705, pp. 256-257).

Figure et grandeur du coupan. Illustration de la relation de La Loubère. ⇑

Figure et grandeur du coupan. Illustration de la relation de La Loubère. ⇑

koban japonais. ⇑

koban japonais. ⇑

10 - Alliage d'or et de cuivre. Voir sur ce site l'article qui lui est consacré : Le tambac. ⇑

11 - Le calin est un étain de médiocre qualité. Voir sur ce site l'article qui lui est consacré : Le calin ⇑

12 - Bien entendu, la soie chinoise est fabriquée à partir de vers à soie, technique vieille de deux à trois millénaires avant Jésus-Christ. ⇑

13 - Il faudra attendre le début du XIXe siècle pour identifier l'ambre-gris comme une concrétion calculeuse du cachalot, rejetée dans les mers. ⇑

21 février 2019