Début du livre VI.

ONSIEUR du Bruant partit de Bangkok vers le milieu de février de la même année 1688, avec un détachement de 120 hommes en trois compagnies sous les sieurs du Halgouët, Hiton et de Launay, capitaines, pour aller prendre possession de Mergui. On s'embarqua avec des munitions pour fournir la place et des vivres pour faire le voyage, mais on trouva des vents si contraires qu'on fut obligé de relâcher et de venir se radouber à Bangkok, après avoir couru de très grands dangers de faire naufrage.

Peu de jours après, les vents étant devenus plus favorables, les troupes se rembarquèrent et firent heureusement leur voyage. Les gouverneurs des villes et des aldéesDu portugais aldea et aldeia : village : Sert à désigner les bourgs et les villages des possessions européennes en Afrique, d’Inde et d’Amérique du Sud. qui étaient sur le passage reçurent partout M. du Bruant avec de grands honneurs, et lui fournirent autant de vivres qu'il en voulut, sans rien prendre de l'argent qu'il les pressait d'accepter. Tout se passa avec beaucoup de satisfaction de part et d'autre, par les bons ordres que M. Constance avait donnés aux Siamois et par la bonne discipline que les officiers français firent observer à leurs gens. Il n'y eut que les tigres qui firent les méchants et fatiguèrent beaucoup les troupes dans la route qu'elles étaient obligées de tenir, parmi les forêts et les déserts de ce royaume. Pour se défendre des incursions de ces animaux, pendant le jour on marchait le plus serré que le terrain pouvait permettre, presque toujours les armes à la main. La nuit, on campait entre les chariots du bagage et l'on allumait des feux autour du camp. C'est une chose remarquable que les lions et les tigres n'osent approcher du feu, comme si c'était un animal encore plus à craindre qu'eux-mêmes. Son éclat et son agitation perpétuelle les effraient et les tiennent éloignés. Ces précautions ne purent empêcher que quelques Siamois de l'équipage, qui s'étaient écartés, ne fussent la proie de ces bêtes sauvages. Elles ont une force et une légèreté incroyable. On a vu dans ce voyage un tigre s'élancer sur un buffle attelé à une charrette, et l'entraîner malgré les coups de fusil, les cris et les efforts de plusieurs gens armés. Il y a aussi dans ces bois des rhinocéros qui ont une corne au bout du museau, et dont la peau épaisse, dure et repliée d'espace en espace paraît une véritable armure, mais ils ne sont pas carnassiers comme les tigres et n'attaquent pas les hommes. M. Constance en avait fait mettre un dans le vaisseau de M. de Vaudricourt, pour être porté en France et présenté au roi.

| M. du Bruant prend possession de Mergui. |

Après six semaines de marche, les troupes se rendirent à Mergui sans autre perte des leurs que celle d'un cadet qui mourut de maladie. Le bon accueil qu'on leur fit les rétablit en peu de temps de leurs longues fatigues. Le gouverneur de la province de Tenasserim remit la place de Mergui entre les mains de M. du Bruant, et fit fournir tout ce qui était nécessaire pour le logement et la subsistance des soldats. L'on reçut à la cour avant la fin d'avril les lettres des officiers français et des mandarins siamois, remplies de témoignages de satisfaction et de louanges réciproques, ce qui donna beaucoup de plaisir au roi de Siam et au ministre qui aurait bien souhaité de voir autant d'union partout ailleurs.

| Situation de Mergui. |

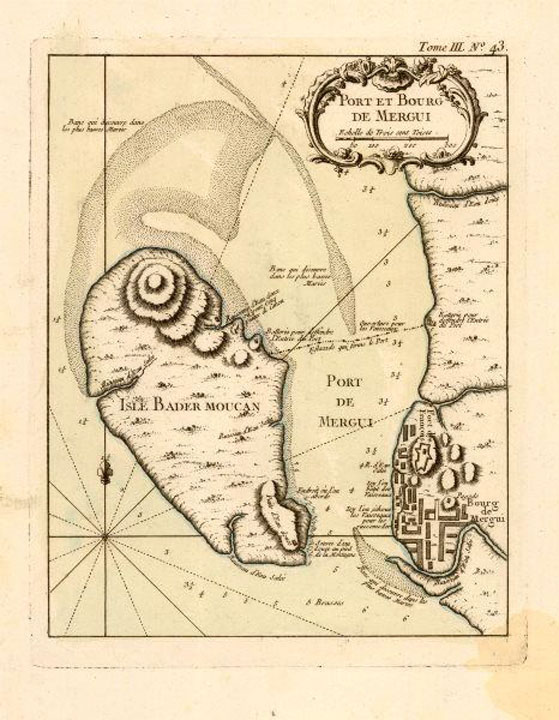

La côte de Siam qui fait la partie orientale du golfe de Bengale est presque toute couverte d'îles. Il y en a une à l'embouchure de la rivière de Tenasserim, capitale de la province du même nom, éloignée d'une lieue et demie de la grande terre que l'on nomme Mergui, à 12 degrés 1/2 de latitude nord. Elle forme avec une autre île appelée Brandamacon (1), qu'elle regarde au nord-ouest, un abri fort commode en tout temps pour les vaisseaux de toute grandeur jusqu'à cinquante et soixante pièces de canons, la barre qui ferme ce port laissant encore pour y entrer vingt et vingt-deux pieds d'eau dans les hautes marées. L'île a environ cinq lieues de tour, peu fertile d'elle-même, mais abondante néanmoins en toutes sortes de vivres par le voisinage de Tenasserim, et plus considérable encore par l'utilité de son port dans le golfe de Bengale, où les vaisseaux qui servent au commerce ont peine à trouver des lieux commodes pour passer la saison des ouragans. C'est ce qui fit prendre la pensée au feu roi de Siam d'y faire construire un fort en forme d'étoile sur le rivage, pour la sûreté du port, mais ce fort était de mauvaise défense, tant pour sa petitesse que pour sa situation désavantageuse au pied d'une colline de médiocre hauteur, de laquelle il était découvert.

| On fortifie Mergui. |

M. du Bruant à son arrivée fit la visite des lieux, et pour suivre les ordres de la cour de Siam et les desseins des ingénieurs français, on résolut de fortifier la hauteur qui commandait sur le fort de l'étoile et assurait également le port. Le mandarin gouverneur de la province de Tenasserim, par ordre de M. Constance, fournit trois mille travailleurs qui furent aussitôt occupés, pour ne rien perdre du temps qui pressait de se mettre à couvert de toute insulte. On travailla pendant un mois avec beaucoup de chaleur. L'assiduité de M. du Bruant sur les travaux aux ardeurs du soleil lui causa une grosse maladie qui lui reprit encore dans la suite et le conduisit deux fois près de la mort. Les ouvrages souffrirent de l'absence du commandant et avancèrent moins, quelque diligence que firent les capitaines pour y suppléer.

| Les travailleurs siamois désertent. |

On s'aperçut au mois de mai que le nombre de travailleurs diminuait. Ils désertaient tous les jours par centaines, et dans peu de temps on se trouva réduit à peu de monde. M. du Bruant s'en plaignit au gouverneur de la province et le menaça d'en écrire à la cour. Le mandarin lui dit que ces désertions n'étaient point arrivées par sa faute, que c'était la nécessité qui obligeait ces pauvres gens à quitter les travaux, parce qu'on était dans la saison de la coupe du riz ; mais qu'incontinent après la récolte, ils reviendraient d'eux-mêmes sur les chantiers.

| Désertion de quelques soldats français. |

Les Siamois n'étaient pas les seuls qui désertaient. Douze Français, soldats de la garnison, s'enfuirent dans une chaloupe à l'insu des officiers. C'était un complot fait de longue main avec une troupe d'autres soldats de Bangkok. Ces Français, déjà ennuyés du séjour des Indes, voulaient passer au Moghol par l'espérance que l'inquiétude naturelle donne toujours d'être mieux ailleurs que là où l'on est. Ils s'étaient déjà assurés d'un mirou au mois d'avril, pour s'aller joindre aux déserteurs de Mergui. Un Provençal établi dans le même royaume, et qui se disait grec, les devait conduire. M. Constance le fit pendre dans Bangkok et laissa à M. le général le soin de punir ses soldats.

| Leur punition. |

Un seul paya pour la faute commune de plusieurs et servit d'exemple à tous. Ceux de Mergui se punirent eux-mêmes de leur légèreté, la disette des vivres et la saison contraire les obligèrent à se rendre aux Siamois, qui les tinrent à l'écart la cangue au col et les fers aux mains jusqu'au départ des Français de Bangkok.

| M. du Bruant veut faire démolir le bas fort, le gouverneur de la province s'y oppose. |

Le chagrin que ces désertions donnèrent à M. du Bruant fut augmenté par un autre sujet qu'il eut de se plaindre des Siamois. Il avait ordre de la cour de miner le fort de l'étoile quand celui que l'on bâtissait sur la hauteur serait en état de défense, parce que la garde des deux places était trop pénible pour le petit nombre de la garnison. M. du Bruant voulut qu'on exécutât l'ordre et demanda qu'on mît des travailleurs à détruire ce fort en continuant d'achever l'autre, mais le gouverneur de la province s'y opposa. Le commandant français prit de grandes défiances de l'audace qu'avait eu ce mandarin de s'opposer à un tarraTra (ตรา) : document officiel, permis, autorisation., ou commandement du roi, dans un royaume où c'est un crime de lèse-majesté à tous les sujets de n'obéir pas aveuglément à de semblables ordres. Il crut qu'il ne fallait pas négliger une affaire de cette importance, non plus que celle des désertions. Il dépêcha un exprès au ministre avec qui il entretenait une parfaite intelligence, mais l'envoyé fut arrêté en chemin par les Siamois, et obligé de retourner à Mergui, où il ne put rien dire de certain des mouvements qu'il avait trouvés dans les provinces. Le roi de Siam et son ministre étaient déjà arrêtés et Phetracha était partout maître absolu, mais il avait si bien déguisé sa révolte que sous l'apparence de zèle et de fidélité au roi, par les ordres duquel il publiait que tout se faisait, il avait trompé tous les Siamois. À peine savait-on la vérité des choses aux environs de la cour, bien loin d'en avoir aucune connaissance aux extrémités du royaume.

| Défiance de M. du Bruant. |

Cependant la désertion des travailleurs, la désobéissance de mandarin, l'arrêt de l'officier français, et plus que tout cela, le silence de la cour et de Bangkok d'où M. du Bruant ne recevait plus de lettres, lui donnèrent beaucoup à penser. Il fit observer avec soin ce qui se passait dans la province et il y trouva des mouvements violents, mais il ne put reconnaître s'ils étaient d'une guerre civile, d'une révolte particulière de la province ou d'une révolution générale du royaume.

| Il se conforme aux sages avis de M. Constance. |

Quand il partit de Louvo, M. Constance lui avait donné diverses instructions pour se conduire dans ce pays étranger, et en particulier il lui avait marqué que dans les troubles et les guerres qui pouvaient arriver dans l'État, s'il se levait des différents partis entre les Siamois, il s'attachât uniquement à celui du roi et des princes de sa maison ; que si la discorde passait jusqu'à la famille royale, et que les princes eussent la guerre entre eux pour la succession à la couronne, en cas que le roi vînt à mourir, qu'il laissât décider la justice de leur prétention aux États du royaume assemblés avant de prendre aucun parti, et enfin, si parmi ces troubles, M. du Bruant entendait dire que lui (en parlant de soi-même) fut arrêté, mis à mort ou en danger, qu'il négligeât sa défense ou sa vengeance, pour ne penser qu'à ce qui serait plus expédient pour le service des deux rois. M. du Bruant, pour se conformer à ces sages avis qui faisaient voir les droites intentions du ministre, demeura encore quelque temps sans mouvement. Il ordonna seulement par précaution à tous les Français de Tenasserim et de Mergui de se ranger sous le pavillon du roi et de venir demeurer dans la forteresse, de crainte de surprise, et cependant il y avait des gens affidés en campagne qui tâchaient de découvrir la source des troubles.

| M. de Beauregard est averti par une mandarine de la mauvaise intention des Siamois. |

Le sieur de Beauregard, officier français que M. Constance avait envoyé en qualité d'inspecteur sur les Siamois dans la province de Tenasserim un an auparavant, fut averti secrètement par une mandarine de se tenir sur ses gardes, parce qu'on en voulait aux Français, et cette bonne dame lui ajouta qu'elle avait mieux aimé s'exposer au mauvais traitement de sa nation en donnant cet avis aux Français que de les voir eux-mêmes maltraités. Le même officier eut une autre aventure qui découvrit encore la mauvaise volonté des Siamois. Le gouvernement de la province l'envoya prier de se rendre chez lui, pour le règlement de quelques affaires qu'ils avaient entre eux. Beauregard invita ce jour-là cinq ou six officiers à manger chez lui, et après le repas, il les pria de vouloir l'accompagner chez le mandarin. Ils y furent ensemble, et en entrant dans la cour de la maison, ils virent paraître une troupe d'hommes armés de sabres et de sagaies qui voulurent fermer la porte sur eux pour les envelopper.

| Il se tire d'un grand péril dans la maison du mandarin. |

Comme Beauregard s'était avancé le premier et entrait déjà dans la salle, les autres lui crièrent de se retirer, et mettant tous l'épée à la main, ils tinrent la porte ouverte et se retirèrent en bon ordre sans que les Siamois osassent les insulter. Un bon père cordelier, portugais de nation, augmenta encore par ses avis la défiance où l'on était déjà, et l'on ne pensa plus qu'à se mettre en défense jusqu'à ce qu'on eût de plus grands éclaircissements.

| M. du Bruant par précaution se saisit de deux petits vaisseaux. |

Il y avait dans le port un petit navire anglais d'un particulier de Madras, avec une frégate de vingt-quatre pièces de canon qui appartenait au roi de Siam (2). M. du Bruant la fit armer. Le sieur de Beauregard, qui fut chargé de cette commission, eut beaucoup de peine à tirer des Siamois ce qui était nécessaire pour l'armement. Ils n'en donnèrent que le moins qu'ils purent, et il fallut se contenter de ce qu'ils donnèrent. Quand la frégate fut équipée, on y fit entrer quelques Français pour la garder, et on commanda aux deux bâtiments de venir mouiller à la portée du fusil du fort de l'Étoile, pour s'en servir dans la nécessité. Les troubles croissaient tous les jours et les défiances augmentaient de part et d'autre. Il courait mille bruits populaires remplis de faussetés, dont les derniers, contraires aux précédents, laissaient les esprits épouvantés dans la même incertitude ; et l'on n'avait encore jusqu'à la fin de mai rien pu découvrir de certain, sinon qu'il venait des troupes de Siamois à Mergui et que les insulaires s'assemblaient de toute part.

| Le mandarin veut surprendre M. du Bruant. |

Le premier éclaircissement que l'on eut fut d'une lettre de Louvo que le gouverneur siamois fit dire à M. du Bruant qu'il avait à lui communiquer. C'était la lettre que Phetracha avait obligé M. Desfarges d'écrire à M. du Bruant, par laquelle ce général lui mandait de monter avec toutes ses troupes sur le chemin d'Ava, pour se joindre à lui et aller faire la guerre aux Laos. Cette lettre était mal écrite, d'un style interrompu, sans suite et sans ordre, et n'était pas signée, aussi M. du Bruant n'eut pas de peine à connaître qu'elle était supposée et écrite par contrainte. Il dit au mandarin qu'il ne reconnaissait point cette lettre pour être de son général, et qu'il ne recevait point de pareils ordres, s'ils ne lui étaient apportés par un officier français. Le gouverneur le pressa fort de ne point donner ce mécontentement à la cour et lui dit que tout était déjà prêt pour son voyage ; mais voyant qu'il ne pouvait le surprendre par cet artifice trop grossier, il se résolut d'en venir à l'éclat et à la force ouverte. Il commença par retrancher et peu après retirer entièrement les vivres qu'il avait jusqu'alors fournis à la garnison.

| Les Siamois arrêtent trois officiers français, en tuent un et maltraitent les autres. |

Il y avait encore dans le petit fort quelques soldats du pays commandés par un officier français, et l'on tâchait de les retenir dans le devoir et le service du roi. Un enseigne nommé La Touche étant allé relever l'officier qui avait été de garde dans ce poste, les Siamois les arrêtèrent l'un et l'autre. La Touche vit tuer son compagnon, et fut lui-même environné, pris et lié par les mains et les pieds sur une claie. Il ne douta point qu'on l'allât faire mourir aussi, mais un More le rassura et lui dit qu'on ne lui ferait point de mal s'il ne faisait point de résistance. On lui attacha quatre cordes au col. Quatre Siamois prirent chacun une corde, et marchant l'un devant, l'autre derrière, et les autres à côté, ils le conduisirent au milieu d'une troupe de gens armés, avec de grands cris de joie, dans la bourgade où tout le peuple s'assembla autour de lui. Il fut mis aux fers, suspendu par les mains et menacé de la mort pour l'obliger à déclarer les desseins des Français, et enfin conduit, la cangue au col, avec un sergent aussi prisonnier, jusqu'à Louvo où nous les vîmes venir dans un état pitoyable et leur donnâmes le soulagement que nous pûmes. Ainsi la guerre fut déclarée à Mergui contre les Français, avant qu'ils sussent le sujet de la rupture.

| M. du Bruant fait faire un retranchement dans le fort. |

La place était encore ouverte en plusieurs endroits, à cause des grandes désertions des travailleurs et du peu de temps qu'on avait eu à se fortifier ; d'ailleurs l'enceinte en était grande et la garnison en petit nombre, ce qui obligea le commandant de faire tirer un retranchement dans le milieu du fort, afin que si l'on venait à être forcé d'un côté, on pût se défendre dans l'autre et disputer le terrain jusqu'à l'extrémité. Les officiers et les soldats, indifféremment, mirent la main à l'ouvrage, et le commandant n'épargna rien pour encourager tout le monde par son exemple et ses libéralités, donnant du sien aux soldats jusqu'à quarante et cinquante sols par jour.

| Manière d'assiéger dont se servent les Siamois. |

La manière de faire la guerre est toute différente parmi les Indiens de celle des Européens : ils ne savent ce que c'est que d'ouvrir des tranchées, de faire des logements et de venir à couvert à l'attaque d'une place. Il faut qu'ils l'enlèvent le sabre à la main par la multitude des assaillants, ou ils sont obligés de la réduire par la famine, ce qu'ils font avec une patience extrême, sans se rebuter de la longueur du temps qu'il y faut employer, parce qu'ils sont naturellement lents, ennemis du travail et des dangers que l'on court dans les attaques plus vigoureuses.

| Les Siamois assiègent Mergui. |

Les Siamois employèrent l'une et l'autre voie contre les Français à Mergui. Ils espérèrent d'abord d'entrer dans la place par les endroits où les brèches étaient plus grandes, et d'accabler le petit nombre des nôtres par la multitude, ou de les obliger par la fatigue à abandonner la place. Ceux qui étaient commandés pour l'attaque s'assemblèrent dans une pagode qui est sur une petite hauteur voisine du fort. Les talapoins leur donnaient des caractères qu'ils croient les rendre invulnérables, et de l'opium qui les rend courageux. Ils sortaient en foule de la pagode avec des cris barbares et venaient sans ordre se présenter à l'attaque, soit pour attirer les assiégés hors de leurs remparts et les envelopper s'ils sortaient, soit pour éprouver s'ils ne pourraient pas jeter la terreur dans la place et la leur faire abandonner, mais ils ne venaient pas d'assez près aux mains pour éprouver la valeur des nôtres. Le feu du canon et de la mousqueterie les mettait de loin en désordre et les obligeait à se retirer toujours avec une perte considérable des leurs. D'autre fois, ils venaient à la petite pointe du jour, en se coulant le long d'une colline qui les couvrait, pour se rendre les maîtres du bastion près de la pagode. Le chevalier du Halgouët, qui avait ce poste, y fit très bien, et l'ennemi fut si rebuté de la vigoureuse résistance qu'il trouvait partout, que les mandarins ne jugèrent plus à propos d'exposer leur monde, parce que l'appréhension de ces attaques l'aurait fait déserter. Ils jugèrent à propos de le canonner de loin. Ils élevèrent pour cela une batterie sur une pagode de la colline d'où l'on voyait de revers dans la place, ils firent de là grand feu et incommodèrent beaucoup, jusqu'à ce que M. du Bruant eût fait dresser une contrebatterie sur le bastion prochain.

| Ils changent le siège en blocus. |

Notre canon devint en peu de temps supérieur au leur. On tua leur canonnier, qui était portugais, et depuis ce temps-là ils demeurèrent également découragés de tirer et de venir à l'assaut. Ils se contentèrent de tenir la forteresse bloquée et d'empêcher qu'elle n'eût aucune communication avec le reste de l'île. La disette des vivres n'était pas encore fort pressante, parce qu'on en avait quelque provision, mais celle d'eau qui survint par un accident imprévu fit désespérer de pouvoir se défendre longtemps contre tant d'ennemis et d'incommodités.

| Les Français manquent d'eau, leur puits s'étant éboulé. |

Le puits qu'on avait fait nouvellement creuser dans le fort s'éboula et se remplit de ses ruines, de sorte qu'on était obligé d'aller chercher de l'eau bien loin l'épée à la main. Le soldat, impatient et prompt à murmurer, parce qu'il n'est pas soutenu comme les officiers par l'honneur, commença à se plaindre et à débiter dans les corps de garde que les officiers voulaient s'enfuir de nuit sur la frégate et abandonner le reste de la garnison. Quelque peu de vraisemblance qu'il y eût dans ce projet imaginaire, le bruit qui en courait ne laissa pas de faire impression et vint jusqu'aux oreilles du commandant. Il fut dans le corps de garde et dissipa la vaine défiance des soldats en leur représentant combien il était ridicule de penser que des officiers dussent s'enfuir sur un vaisseau sans matelots ni soldats. Il les assura qu'il veillait plus pour leur salut que pour le sien propre, qu'ils se reposassent de tout sur lui que, quand il serait temps, il les ferait embarquer et ne sortirait que le dernier de la place. Mais il voulut savoir l'auteur de ces bruits séditieux, et il apprit que c'était un chirurgien, bon homme d'ailleurs mais peu soldat. Le sieur Hiton, dont la compagnie avait paru plus émue, amena le chirurgien devant ses soldats, le fit dédire et le maltraita en leur présence, pour les retenir par cet exemple dans le devoir. On tint encore quelque temps dans la place, mais enfin la disette devint si grande qu'on fut obligé de songer à la retraite, pendant qu'on en avait encore les moyens.

| Les Français abandonnent Mergui et s'embarquent sur les deux vaisseaux qu'ils avaient arrêtés. |

L'on fit agréer les deux bâtiments dont on s'était assuré dans le port, l'on y mit des vivres, de l'eau et des munitions, l'on donna l'argent du trésor à porter aux soldats, et l'on sortit du fort en bon ordre, le 24 juin, fête de saint Jean-Baptiste, après qu'on eut encloué le canon qu'on y laissait, appartenant aux Siamois. Les ennemis prirent cette retraite pour une sortie qu'on faisait sur eux, et s'enfuirent bien loin, laissant aux nôtres le passage libre jusqu'à la mer.

| Une fausse alarme les saisit pendant l'embarquement. |

Mais il arriva qu'en descendant la hauteur dont la pente est rapide, et la terre étant alors humide et glissante, quelques soldats rompirent leur rang et tombèrent les uns sur les autres. Ceux-ci étant la plupart chargés d'armes, d'argent et de munitions ne purent soutenir contre ces premiers désordres et se laissèrent entraîner. Ainsi, une partie des troupes se débanda malgré les efforts que firent le commandant et les officiers pour arrêter la fuite et rétablir les rangs. Les ennemis aperçurent le désordre des nôtres et en conjecturèrent qu'ils avaient peur. J'ai déjà remarqué ailleurs que cette nation fuit toujours devant ceux qui la poursuivent et poursuit ceux qui fuient.

| Ils sont attaqués par les Siamois. |

La frayeur de nos soldats leur donna de la hardiesse. Ils vinrent fondre sur eux avec des sagaies et des sabres. Les capitaines Du Halgouët et de Launay soutinrent leurs efforts pour donner aux nôtres le temps de s'embarquer, par les ordres de M. du Bruant qui fit partout le devoir de commandant et de soldat. Nous perdîmes là le commissaire Chambiche et quelques soldats qui demeurèrent dans la vase, parce qu'ils étaient trop chargés d'argent. Le sieur Hiton, brave officier, fut noyé, et avec lui une partie de sa compagnie dans une chaloupe qui coula bas ; le reste s'embarqua heureusement. Comme on n'avait pas pu enclouer le canon du fort de l'Étoile, les ennemis s'en servirent pour tirer sur les deux vaisseaux, où ils tuèrent encore dix ou douze hommes.

| Ils mettent à la voile. |

M. du Bruant fit couper les câbles des ancres et appareilla. L'Anglais le suivit, et l'on se tira de dessous le feu de la batterie. Alors un grand nombre de galères siamoises se mirent à la suite des frégates comme pour leur donner la chasse, mais elles n'osèrent s'en approcher. C'est ainsi que les Français se tirèrent de Mergui, mal équipés, avec peu de vivres, dans une saison peu favorable, n'emportant avec eux que la consolation de n'avoir rien contribué au malheur de la guerre et de n'avoir rien omis pour leur défense. Les deux frégates furent de conserve jusqu'aux îles de Tavay, et là il fut délibéré du parti qu'on prendrait. La résolution fut de gagner le cap de Negrais qui est à l'entrée du Pegu, nation de tout temps ennemie des Siamois, pour y aller faire de l'eau et des vivres et s'y fournir d'ancres et de cordages.

| On fait mettre tous les Anglais dans l'un des deux vaisseaux et les Français dans l'autre. |

Avant que de remettre à la voile, M. du Bruant reprit les Français qui étaient sur la frégate anglaise, et envoya en leur place les Anglais qu'il avait sur son bord. On partagea le riz et les autres vivres qui étaient dans les deux bâtiments et l'on se promit mutuellement toute assistance.

| Deux vaisseaux siamois viennent sur eux. |

En appareillant, ils virent venir sur eux deux vaisseaux à toutes voiles. L'Anglais, au lieu de se tenir auprès de M. du Bruant, fut les reconnaître. C'étaient deux vaisseaux siamois que le gouverneur de Tenasserim avait armés en diligence pour les poursuivre. Ils étaient montés par quelques Hollandais avec un équipage de Siamois et de Mores. Ces corsaires crièrent à l'Anglais qu'ils n'en voulaient point à lui, qu'ils n'avaient à faire que contre les Français, et qu'ainsi il eût à les quitter s'il ne voulait pas être traité comme ennemi.

| Ils surprennent le vaisseau anglais. |

Il donna dans le piège et se laissa aborder, mais les infidèles s'étant rendus maîtres de ce bâtiment, mirent aux fers tout ce qu'ils y trouvèrent, contre la parole qu'ils venaient de donner. Ainsi les Anglais ayant refusé la sûreté qu'ils auraient trouvée dans leur fidélité, se jetèrent par leur perfidie dans le malheur qu'ils méritaient.

| Ils n'osent point attaquer le vaisseaux français. |

M. du Bruant fit bonne contenance à la vue des ennemis et se mit au large pour les défier au combat, mais ils n'osèrent l'approcher, jugeant bien qu'ils seraient mal reçus par des gens aigris et désespérés. Ils prirent le parti de se retirer et M. du Bruant continua sa route parmi des dangers et des aventures qu'on aura peine à croire.

| Les Français en grand danger de faire naufrage. |

Échappé des corsaires, il fut contrarié des vents contre lesquels, s'étant voulu opiniâtrer pendant quelques jours de gagner vers Negrais, il fut battu d'une tempête violente qui lui rompit plusieurs voiles et mit la frégate en grand danger de se perdre. On fut contraint de relâcher aux îles de Tavai, mais en y arrivant, comme le bâtiment tout désagréé se gouvernait mal et que la violence du vent et des courants l'emportait vers une île, le pilote dit à M. du Bruant que n'ayant ni ancre pour s'arrêter, ni manœuvres pour se redresser, il n'était plus maître de rien que de choisir le lieu moins incommode pour échouer, et lui demanda s'il voulait qu'il portât sur le sable ou sur les roches. Ni sur l'un ni sur l'autre, répondit le commandant. N'y aurait-il pas moyen de se relever et de porter au large ? — Non, répliqua le pilote, nous sommes entraînés à terre, il faut échouer ou briser.

| Un protestant anglais leur donne la pensée de recourir à Notre Dame. |

On était dans la consternation, et sans mouvement sur le vaisseau, l'étonnement et la frayeur tenant les yeux de tout le monde arrêtés sur le rivage où l'on allait trouver la mort, lorsque tout à coup un Anglais protestant prit la parole et dit tout haut qu'il avait navigué plusieurs fois avec des catholiques, que quand ils étaient en danger, ils recouraient à la Vierge Marie, par des vœux qu'ils faisaient à son honneur, et qu'ils ne manquaient jamais d'en obtenir le secours qu'ils demandaient.

| Vœu fait à Notre Dame. Le vent cesse. |

Tout le monde se regarda et prit à bon augure l'avis donné par un hérétique pour la gloire de la sainte Vierge. L'on se mit à genoux. Le jésuite missionnaire de Mergui, qui était sur le vaisseau, prononça le vœu au nom de tous et n'eut pas plutôt achevé que contre toute apparence, le vent qui portait à terre changea, releva le vaisseau qui était à deux doigts du naufrage et le porta doucement à une île voisine, où le mouillage était bon.

| Le vaisseau mouilla quelque temps vers une île déserte. |

Au défaut d'ancre ils jetèrent un canon en mer pour arrêter la frégate, et ils demeurèrent là quelques jours pour se raccommoder. Ils firent un câble de lianes, ce sont des filets d'un arbre, parce qu'ils n'en avaient point de chanvre, et parce qu'ils manquaient aussi d'ancre de fer, ils en firent deux de bois, et rétablirent leurs voiles le mieux qu'ils purent. Mais comme l'île était inhabitée et entièrement stérile, la disette les empêcha d'y faire un plus long séjour.

| Les Français vont vers la côte de Martaban. |

Ils relevèrent non pas l'ancre, mais le canon qu'ils avaient jeté pour ancre, et se mirent en mer dans le dessein de gagner la côte de Martaban et d'entrer dans la rivière de Tavay, où ils espéraient de trouver de quoi subsister jusqu'à Bengale.

| M. de Beauregard et un jésuite mettent pied à terre et vont chercher des vivres. |

La côte de Martaban est sous la domination du roi de Pegu. On entra avec le pavillon blanc dans la rivière. Le sieur de Beauregard, accompagné d'un missionnaire jésuite, fut à la première ville chercher des vivres. Ils remontrèrent qu'ils étaient sortis de Mergui pour n'avoir pas voulu aller faire la guerre aux Laos, sujets du roi de Pegu, avec lesquels les vaisseaux français qui naviguaient dans ces mers s'étaient toujours entretenus en paix, et pour témoignage de la vérité de ce qu'ils disaient, ils produisirent l'ordre de la cour de Siam qui contenait l'ordre de l'expédition contre les Laos. Le gouverneur du lieu leur dit qu'il allait les faire conduire à Syriam (3), capitale du Pegu, selon la coutume du royaume pour parler au roi, leur promettant que ce prince les recevrait bien et leur accorderait avec plaisir ce qu'ils demandaient, mais qu'en attendant leur retour, les lois et les coutumes du pays voulaient que leur vaisseau mît ses ancres, ses câbles et ses voiles à terre avec ses canons et ses munitions de guerre.

| Les Pégouans veulent se saisir du vaisseau français. |

Le sieur de Beauregard, feignant d'agréer toutes ces propositions, demanda d'envoyer une lettre au commandant du vaisseau pour lui en donner avis. Il fit comprendre par cette lettre à M. du Bruant qu'on voulait se saisir de son navire s'il ne se tenait sur ses gardes, et que pour eux on les emmenait bien loin dans les terres à Syriam. Après tant d'autres traverses, il fallut encore essuyer celle-là (4).

NOTES :

1 - Aujourd'hui Pahtaw Pahtet, en Birmanie.

Bourg et port de Mergui (1764). ⇑

Bourg et port de Mergui (1764). ⇑

2 - Le Mergui. ⇑

3 - Syriam, ou Siriangh, ancien nom de la ville de Thanlyin dans la région de Yangon en Birmanie. ⇑

4 - Cet épisode est illustré par l'un des dessins coloriés anonymes conservés à la Bibliothèque nationale sous le titre Usages du Royaume de Siam, cartes, vues et plans : sujets historiques en 1688.

Rivière de Tavoy, entre Mergui et Pégou.

Rivière de Tavoy, entre Mergui et Pégou.

Rivière de Tavaye entre Mergui et Pégou. Cette rivière dépend du roi de Pégou ou d'Ava où sont les mines de rubis. Tous les vaisseaux qui vont dans ces rivières avec les personnes qui sont dessus sont pris par les gens du pays, s'ils sont les plus forts. On voit ici un vaisseau nommé le Mergui qui s'était sauvé de la route de Siam ou du siège de Mergui ; il y avait environ 80 Français avec M. Du Bruant, commandant des troupes. M. de Beauregard, gouverneur de Mergui pour le feu roi de Siam et le père d'Espagnac, jésuite, aumônier des troupes. Le père d'Espagnac et M. de Beauregard avec quelques soldats allèrent dans la chaloupe du navire pour demander des vivres à acheter, on les fit prisonniers et les peuples allèrent pour s'emparer du vaisseau qui était échoué lorsque la marée baissait. On se défendit bien, et lorsque la marée remonta, le vaisseau sqe remit à flot et sortit de la rivière. Il trouva à l'entrée que ces peuples avaient déjà bouché l'entrée avec des pieux, mais ils se firent aisément passage. Leur chaloupe et le père avec M. de Beauregard et les soldats restèrent prisonniers. Le père d'Espagnac y est mort à 200 lieues de là des misères qu'il a souffert, on ne sait rien des autres. ⇑

21 février 2019