Début du livre I.

'HISTOIRE nous fournit peu d'exemples de révolutions plus tragiques que celle qui est arrivée dans le royaume de Siam en l'année 1688, puisque d'un même coup de la fortune, l'on y a vu un roi tombé dans la captivité et un sujet rebelle élevé sur le trône, deux princes frères du roi massacrés, les princesses sa sœur et sa fille réduites à un honteux esclavage, le premier ministre opprimé, la chrétienté cruellement persécutée, tous les ordres du royaume d'un consentement général soumis à la tyrannie et les troupes auxiliaires de l'État obligées d'abandonner les forteresses qu'on leur avait confiées, sans que ces grands événements aient coûté à l'usurpateur la peine de tirer l'épée, ses ruses et son bonheur extrême n'ayant pas laissé lieu à sa valeur de paraître dans l'exécution de ses crimes. C'est ce que j'entreprends de décrire avec toute la fidélité d'un homme désintéressé qui a été présent à tout ce qu'il écrit et qui ne retourne des Indes que pour en rendre compte en France selon les ordres exprès que nous en avions reçus de Sa Majesté dans l'audience qu'elle nous fit l'honneur de nous donner avant notre départ (1).

| Description du royaume de Siam. |

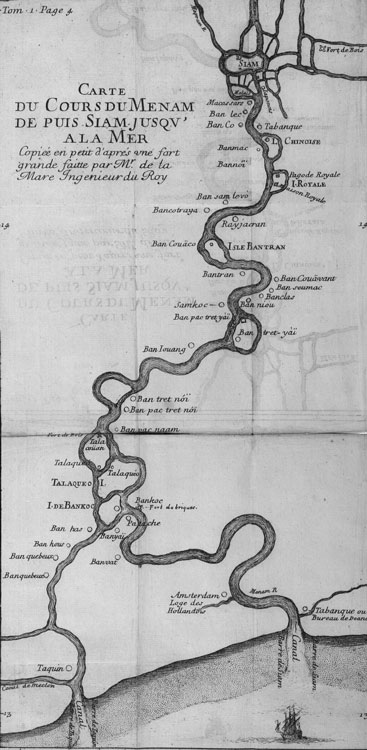

Le royaume de Siam est considérable entre les autres États des Indes par la multitude de ses peuples et par l'abondance de ses vivres, et par sa situation avantageuse pour le commerce de la Chine, du Japon et de Bengale. Le climat en est fort chaud, ce royaume étant situé sous la zone torride entre le 12° et le 21° de latitude boréale (2). L'on y a deux fois l'année le soleil aplomb sur la tête, quand il passe de la ligne au tropique du Cancer, et qu'il repasse du tropique à la ligne. Le pays est arrosé par le Ménam qui le traverse d'une extrémité à l'autre en courant du septentrion vers le midi, où il se jette dans la mer qui porte le nom de golfe de Siam (3). L'embouchure de ce fleuve est presque l'unique entrée du royaume. Ses bords depuis la mer jusqu'à six ou sept lieues dans les terres sont couverts de hautes forêts qui gardent en tout temps leur verdure, mais qui sont rendues impraticables par de fréquentes ravines. On ne voit dans tous ces lieux sauvages, ni maisons ni hommes, ni troupeaux, ce qui rendrait le passage de la rivière ennuyeux si l'on n'y avait le divertissement de voir sur les arbres des oiseaux d'une variété merveilleuse de plumages et des troupes de singes qui par leurs postures et leurs cris semblent vouloir donner la comédie aux passants. Ces forêts qui bordent la rivière conduisent jusque près de la forteresse de Bangkok, à dix lieues dans les terres. Au-delà de Bangkok jusqu'à la ville capitale, le fleuve est plus découvert et en fait un paysage plus agréable. C'est là que s'étendent le long de ses bords les grandes plaines qui portent le riz quand le Ménam enflé des pluies continuelles de deux ou trois mois les a inondées, et pour la facilité des vivres et la commodité de la navigation, la plupart des villes et des bourgades sont situées sur la même rivière, bâties pauvrement sans régularité, sans ornements, sans défense. Le reste du royaume est presque inhabité et tout couvert de forêts et de montagnes. Les forêts sont remplies de tigres, d'éléphants, de rhinocéros, de bœufs sauvages, de paons, d'aigrettes (4) et de toutes sortes d'autre gibier comme en Europe. Les montagnes ont des mines de cuivre très abondantes, mais jusqu'à présent inutiles par la négligence ou le peu d'industrie des gens du pays.

| Les mœurs et les coutumes des Siamois. |

Quoique les Siamois se soient donnés le nom de Thaï, qui signifie en leur langue homme libre, c'est par une contre-vérité, car tous les naturels du pays, sans distinction de noblesse, naissent esclaves du roi et lui doivent en cette qualité six mois de travail chaque année, à moins que le mandarinat les exempte de cette servitude (5). Ils sont extrêmement pauvres, parce qu'ils sont négligents à faire valoir ce qu'ils ont chez eux et qu'ils font peu de commerce avec les étrangers, se contentant pour vivre du riz et des fruits que la terre leur produit sans grande culture, et de quelques poissons qu'ils pêchent dans leur rivière et qu'ils font sécher au soleil. Ils sont laids de visage, ils ont la taille belle, la couleur noire, peu de force et une grande légèreté de corps. Ils ne sont couverts que depuis la ceinture jusqu'aux genoux, le reste du corps est nu exposé aux ardeurs excessives du soleil qui les brûle et les noircit. Leurs villes ont d'ordinaire une enceinte de brique, mais toutes leurs maisons, à la réserve de celle du roi et de quelques grands du royaume, sont faites de claies, et élevées sur quatre piliers, pour se garantir de l'inondation. Là, ils vivent de peu, sans ambition, sans luxe, sans meubles, n'ayant pas même des sièges, des tables et des lits ; mais soit qu'ils veuillent manger, converser ou travailler, ils s'asseoient à terre les jambes croisées l'une sur l'autre, et couchent sur la dure, ensevelis comme des corps morts de la pièce de toile qui a servi à les couvrir pendant le jour (6). Dans leurs misères, ils sont superbes et railleurs, méprisant toutes les autres nations, n'estimant que la leur, à laquelle ils attribuent l'esprit et la politesse comme son partage entre les autres peuples. Ils ont en effet de l'esprit, mais ils ne l'exercent qu'à tromper, à feindre et à voler selon le génie qui règne dans toutes les Indes. Ils sont lâches et timides en présence de ceux qui leur font voir de la fermeté, insolents à l'égard de ceux qui plient, et plus cruels que les tigres de leurs bois quand ils ont l'avantage sur leurs ennemis. Ils n'ont nulle connaissance des sciences de l'Europe, ils en ont fort peu des arts mécaniques, n'ont point du tout de curiosité à les apprendre. Pour ce qui regarde la religion, leur stupidité pour les choses qui ne tombent pas sous les sens, les fausses idées dont ils sont prévenus, le libertinage dans lequel ils vivent, et plus encore que tout cela, leur inconstance qui ne peut être arrêtée, ont été jusqu'ici des obstacles invincibles pour l'établissement du christianisme dans ce royaume.

| Les différentes dignités du pays. |

Les mandarins sont d'un rang distingué du peuple, non par leur naissance, parce que comme j'ai dit, tout Siamois naît esclave, mais par le choix du roi qui élève ceux qu'il lui plaît à remplir les emplois et les dignités du royaume. Le chakriOkya Chakri (ออกญาจักรี), l'une des plus hautes dignités du royaume., le barcalonDéformation du mot Phra Khlang (พระกลาง) : sorte de premier ministre en charge notamment des finances et des affaires extérieures et intérieures., les OiaOkya (ออกญา), ou Phraya (พระยา) : dignité du 2ème rang dans le système féodal siamois., les OpraOkphra (ออกพระ) : dignité du 3ème rang dans le système féodal siamois. sont tous mandarins, dont les petits qui commandent au peuple sont soumis aux plus grands avec une dépendance servile, de sorte que les premiers peuvent faire facilement des partis dans le royaume. Ils sont plus avides du bien que le peuple et ne sont guère plus riches. Il n'osent se visiter ni se donner à manger les uns aux autres pour ne point donner d'ombrage à la Cour. Ils ne possèdent rien en fonds, tout est au roi, et leurs revenus ne consistent que dans l'argent que l'exercice de leurs charges leur donne occasion d'en tirer du peuple par toutes les voies imaginables. Pour cacher leurs extorsions aux yeux des surveillants, ils cachent leur argent dans la terre et ne le déclarent à leurs enfants qu'en mourant ; plusieurs même ne le déclarent jamais, dans l'espérance de le retrouver quand il reviendront au monde selon la créance qu'ils ont de la métempsycose.

| Les prêtres des idoles. |

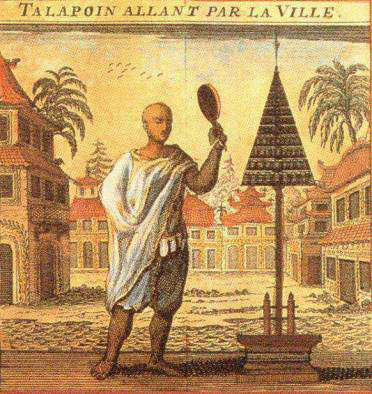

Les talapoins ou prêtres des idoles (7) font un troisième État dans le royaume. Les enfants des mandarins et du peuple entrent indifféremment dans cet ordre et en sortent avec la même facilité quand il leur plaît pour se marier. Ces talapoins vivent dans une ignorance extrême, dans une oisiveté et une indolence incroyable, sous des supérieurs qu'ils appellent Sancrassangkha rat (สังฆราช) : supérieur d'une communauté monastique., autour de la maison desquels chacun a sa petite case. Ils sont exempts du travail que le peuple doit au roi. Toute leur science ne s'étend pas plus loin qu'à lire et à écrire, et toute leur occupation est d'aller chercher le matin avant le lever du soleil, de porte en porte, de quoi vivre. Ils le font avec tant de fierté qu'ils ne daignent pas parler à ceux à qui ils demandent l'aumône. Tout le reste du jour, ils sont couchés sur des nattes, dormant ou mangeant du bétel, et à l'entrée de la nuit quelques-uns d'entre eux s'assemblent dans une chambre pour psalmodier les livres de leurs fables. Leur religion est pleine d'extravagances. Ils brûlent les morts avec de grandes cérémonies quand les héritiers en veulent faire les frais. Ils n'assemblent jamais les peuples dans les pagodes pour prier et n'y prient jamais eux-mêmes ; ils prêchent néanmoins quelquefois dans des halles, ou plutôt il lisent, cachés derrière un rideau, un discours écrit dont le sujet ordinaire est de porter à faire du bien aux talapoins pour amasser des mérites. Ils sont avec cela en grande vénération parmi le reste des Siamois qui les écoutent comme les interprètes des volontés de leurs dieux. Ils prennent partout la place d'honneur, et ne saluent personne. Les plus grands mandarins se baissent profondément devant eux et quand ils vont au palais, les princesses et les dames du sérail étendent par respect sous les pieds de ces talapoins le voile qu'elles mettent sur leur col. C'est le parti le plus formidable du royaume par l'union qui est entre eux et par le crédit qu'ils ont.

| Les qualités et les défauts du roi qui fut dépossédé. |

Il y avait environ trente-cinq ans que le roi dont j'ai à parler régnait sur ce peuple (8), prince qui pour ses belles qualités méritait de commander à de meilleurs sujets. Dans un corps assez délicat et affaibli par de longues maladies, il avait un génie élevé et des inclinations toutes royales. Il aimait la gloire, estimait les sciences et les beaux-arts et ne craignait point la dépense pour se faire connaître, comme il avait fait, dans le monde. Il avait de la vénération pour notre religion et beaucoup d'attachement pour la sienne. Libéral et affable envers les étrangers, il était sévère et rigoureux à ses sujets dont il connaissait la lâcheté et la perfidie, aussi les traitait-il comme des esclaves avec beaucoup de mépris et de dureté. Ce défaut lui était commun avec les autres princes des Indes, mais il avait encore cette disgrâce particulière qu'ayant peu de sujet d'être satisfait de ses peuples, il en avait encore moins de l'être de sa famille royale. Depuis son avènement à la couronne, il avait élevé les deux princes ses frères et la princesse sa sœur avec une tendresse de père, les tenant toujours auprès de sa personne, dans toute la liberté et avec les autres agréments qu'ils pouvaient souhaiter, jusqu'à ce que les princes s'attirèrent la disgrâce du roi leur frère, l'un par ses emportements qui lui firent souvent perdre le respect, l'autre par la hardiesse qu'il eut de débaucher la femme la plus favorisée du sérail, et tous deux par la malheureuse conjuration des Macassars dans laquelle ils se trouvèrent engagés, ce qui avait changé la bonne volonté du roi pour eux en aversion, et l'avait obligé de les tenir en prison perpétuellement dans le palais de Siam (9).

Ce mécontentement général que le roi avait de son royaume lui fit mettre toute sa confiance en Constance Phaulkon, en qui il avait reconnu les qualités qu'il souhaitait pour en faire son premier ministre, ou pour mieux dire son lieutenant général dans ses États, pour les affaires du dedans et du dehors, de la police et de la guerre, se reposant de tout le gouvernement sur sa vigilance et sa fidélité.

| Portrait de M. Constance. |

On a parlé diversement dans le monde de ce ministre de Siam. Ses amis ont fait de lui des portraits flattés, ses ennemis ont voulu noircir sa mémoire après sa mort. On en peut faire autant de tous les hommes selon qu'on les envisage du bon ou du mauvais côté. Pour satisfaire la curiosité du public sur le sujet de ce ministre étranger qui a fait tant de bruit dans le monde, et faire connaître comme je dois ce premier acteur de mon histoire, je vais lui faire justice. Il était d'une taille médiocre, plein de feu, ayant quelque chose de sombre et de peu heureux dans l'air du visage, agréable néanmoins dans sa conversation, et engageant par ses manières quand il voulait. Selon le génie de sa nation, il savait dissimuler, et par l'habitude qu'il avait dans les Indes de traiter avec des esclaves, il était devenu fier et colère. Il avait l'esprit d'une grande étendue, et sans avoir étudié il paraissait avoir tout appris, tant il en parlait bien et en diverses sortes de langues. Il méprisait les richesses que sa bonne fortune lui avait fait acquérir sans peine, et en faisait profession, et il recherchait avec passion la gloire et la grandeur que sa naissance ne lui avait pas données. Dans le mélange de ses qualités, il en avait trois excellentes que personne ne lui dispute : un rare génie pour les grandes affaires, une parfaite intégrité dans la justice pour l'exercice de laquelle il n'a jamais reçu ni émolument de tout le royaume à qui il la rendait, ni appointement du roi qu'il servait, se contentant pour tout bien du commerce sur mer que le prince son maître lui permettait de faire, et enfin sa piété et son amour pour sa religion, qui de protestant qu'il avait été autrefois, en avait fait un véritable chrétien, et le plus zélé protecteur du christianisme dans l'Orient, où il entretenait à ses frais tous les missionnaires religieux et séculiers qui avaient recours à lui.

| Arrivée des vaisseaux de France. |

Tel était l'état de la Cour et du royaume de Siam lorsque les cinq vaisseaux du roi y arrivèrent au mois d'octobre en 1687 avec deux envoyés de Sa Majesté au roi de Siam, des troupes françaises pour prendre la garde des places que ce prince voulait leur donner, et quatorze jésuites missionnaires apostoliques et mathématiciens du roi (10).

M. Constance, pour répondre aux bontés de Sa Majesté très chrétienne et seconder ses grands et justes desseins pour l'établissement de la religion et du commerce qui serait également utile aux deux nations, fit valoir comme il devait auprès du roi son maître l'honneur que lui faisait le roi de lui accorder son amitié et son alliance royale en lui envoyant un si bon nombre de ses sujets pour lui rendre leurs services. Il fit donner aux troupes, comme souhaitait la cour de France, la garde des forteresses de Bangkok et de Mergui qui étaient comme les deux clés du royaume, l'une sur le golfe de Siam, l'autre sur celui de Bengale. Les jésuites trouvèrent un collège magnifique à Louvo, et on leur fit espérer qu'ils en auraient bientôt un autre à Siam, et les envoyés obtinrent ce qui faisait le principal sujet de leur ambassade. S'il y eut quelque différend entre M. Constance et les officiers qui traitèrent avec lui, on eut peut-être tort de part ou d'autre. Les officiers firent mal de ne point prendre assez de confiance en un ministre qui leur accordait les choses essentielles, et le ministre ne fit pas bien de mécontenter dans des choses de rien des gens à qui il accordait tout ce qui était de conséquence (11).

| Réception des Français par le roi de Siam, et les soupçons qu'on voulut lui donner contre eux. |

Le roi de Siam reçut les Français avec de grands témoignages de joie, leur donna diverses audiences avec une familiarité peu ordinaire à un roi des Indes, les régala plusieurs fois dans son palais, et les combla d'honneur et de bienfaits, jusqu'à donner de la jalousie à son peuple, et aux autres nations. Car à peine les vaisseaux du roi avaient remis à la voile au commencement de janvier 1688 pour retourner en France, que le roi de Johor, prince tributaire de Siam, à la sollicitation d'un Hollandais qui était auprès de lui comme son ministre d'État, écrivit au roi de Siam qu'il s'étonnait qu'un prince aussi sage que lui eût appelé dans son royaume des étrangers qu'il ne pourrait pas faire sortir quand il voudrait ; qu'il avait plus à craindre de l'humeur ambitieuse des Français qu'il n'avait à espérer de leur alliance, et que s'il voulait prendre la résolution de chasser ces dangereux hôtes avant qu'ils fussent mieux établis, il lui offrait ses services pour cette entreprise.

C'est la coutume dans l'Orient que quand un prince tributaire fait quelque proposition désagréable au roi dont il relève, ceux qui sont chargés de la commission paient de leur vie la témérité de leur maître. Le roi de Siam fut si choqué de l'ambassade du roi de Johor qu'il ordonna de couper la tête à ses envoyés. Mais M. Constance lui ayant représenté que cette action ferait du bruit dans le royaume et dans le reste des Indes, et que la haine en retomberait sur les Français, il se rendit à cette raison et se contenta d'écrire au roi de Johor qu'il était encore bien jeune pour lui donner des conseils, qu'il songeât seulement à lui être toujours fidèle et que, pour lui, il prendrait soin de le protéger. L'intrigue du ministre hollandais de Johor fut suivie de celle des Malais de Siam, laquelle n'eut pas plus de succès. Sur la fin de janvier, un Malais fit demander au roi une audience particulière, disant qu'il avait des choses à lui communiquer de la dernière conséquence. Le roi le renvoya à M. Constance selon sa coutume, mais le Malais ayant refusé de déclarer au ministre ce qu'il avait à dire, le roi lui donna pour l'entendre un mandarin de son Conseil d'État nommé Okphra Simousot. Le Malais lui dit que M. Constance et les Français conspiraient contre le service du roi, la liberté publique et la religion, et qu'il était prêt d'en donner des preuves convaincantes au péril de sa vie. Le roi, sans vouloir l'entendre, ordonna qu'on mît à la question ce malheureux pour lui faire découvrir les auteurs de cette calomnie, mais comme on ne put lui rien faire avouer, il fut jeteé aux tigres et Sa Majesté prit de là occasion de faire brûler ce qui restait de Macassars de la dernière conjuration. L'exécution se fit à Siam dans le camp même des Malais pour donner de la terreur à ceux qui pourraient avoir de semblables desseins.

Ainsi ces faux bruits ne servirent qu'à faire voir au roi de Siam la mauvaise disposition de ses sujets et à lui donner plus de confiance en M. Constance et aux Français sur la parfaite connaissance qu'il avait de la justice et de la générosité de Sa Majesté très chrétienne. En effet rien ne put empêcher que la Cour ne confiât aux troupes françaises la garde de Mergui, comme l'on avait déjà fait celle de Bangkok, et quoique le ministre fût d'avis qu'avant que d'avoir reçu de nouveaux renforts de France, l'on ne divisât point les troupes, qui de 600 hommes étaient réduites à 400, néanmoins parce que M. Du Bruant avait un ordre exprès de prendre possession de Mergui et qu'il sollicitait son départ avec empressement, M. Constance ne voulut pas s'opposer ouvertement aux intentions de la cour de France. Il laissa partir ce commandant au mois de février avec un détachement, dont nous verrons ailleurs les aventures (12).

Le roi de Siam voulut bien aussi donner le commandement de deux frégates, l'une de 40 pièces de canon et l'autre de 20, à deux officiers français nommés Sainte-Marie et Suhart, pour aller croiser sur un corsaire dans le golfe de Siam, avec un ordre secret qu'ils avaient de M. Constance d'interrompre leur course aux premiers bruits de guerre et de troubles qui pourraient arriver dans le royaume, et d'aller se mettre sous le canon de Bangkok, où il recevraient les ordres de M. Desfarges pour le service des deux rois (13).

On travaillait cependant avec ardeur aux fortifications de Bangkok, sous les ordres de M. Desfarges, commandant général des troupes du roi dans les Indes. Le roi de Siam voulut faire la dépense des travaux en fournissant les matériaux et les travailleurs entretenus. Il fit aussi bâtir à ses frais des maisons pour les soldats et un hôpital pour les malades ; et parce qu'on s'aperçut qu'ils y étaient mal soulagés, une dame portugaise parente de Mme Constance voulut bien aller prendre soin elle-même de l'hôpital. Mais comme les maladies ne cessaient point, le roi pressa plusieurs fois M. le général d'envoyer les officiers et les soldats malades à Louvo, disant qu'il voulait lui-même en faire prendre soin parce que la vie d'un Français lui était plus chère, ajoutait-il, que de celle de cent Siamois.

| La confiance que le roi de Siam avait aux Français et les caresses qu'il leur faisait. |

Ce bon prince avait pris tant de confiance en la nation française qu'il ne faisait point de parties de chasse, de promenade et de spectacle qu'il ne fût environné de nos officiers, et si quelques-uns tardaient à se rendre le matin au palais, quand il voulait sortir, il les envoyait appeler. Il en fit un colonel de ses gardes siamoises avec quatre mille écus d'appointement et donna à tout le reste de ses troupes des officiers français, voulant que tous ses sujets s'accoutumassent à leur exercice et à leur commandement.

Il ne témoignait pas moins d'estime et de bonté pour les pères jésuites qu'il avait fait demander en France par ses ambassadeurs. Il leur avait fait bâtir un fort beau collège et faisait encore jeter les fondements d'une église, prenant la peine d'aller quelquefois lui-même visiter et faire avancer le travail. Il envoyait du palais à ces pères, chaque mois une ou deux fois à manger par ses propres officiers, et il avait souhaité que trois d'entre eux allassent demeurer dans les pagodes pour apprendre mieux le langage de la cour auprès des prêtres des idoles, afin disait-il, qu'il pût entendre ces pères sans le secours des interprètes qui ne rendent pas fidèlement les pensées.

| Libéralités de M. Constance. |

M. Constance pour seconder les bonnes intentions du roi son maître, faisait fournir en abondance tout ce qui était nécessaire pour l'entretien des troupes et la sûreté des forteresses. Il avait taxé les vivres à un prix fort modique. Il n'assistait jamais aux revues qu'il ne fît des libéralités à toute la garnison. Il visitait les baraques et entrait dans le détail de tous les besoins du soldat pour y pourvoir à ses frais et pour faire plaisir aux officiers. Il tenait toujours à Louvo et à Siam deux grandes tables ouvertes à tous ceux qui voulaient y aller manger, soit qu'il y fût lui-même ou non, et une troisième à Bangkok quand il y allait. Enfin l'on peut dire que le roi de Siam et son ministre n'omettaient rien de ce qu'ils jugeaient pouvoir contribuer à rendre le séjour des Indes agréable aux Français, et l'établissement qu'on y avait commencé, solide et avantageux aux deux nations.

| Conspiration contre le roi de Siam. |

Mais toutes ces belles espérances que les uns et les autres avaient conçues pour leurs différents intérêts furent ruinées par la conspiration qui se forma peu de temps après et dont il faut que je développe ici les causes et les événements funestes.

Il y avait à la cour un mandarin qui avait la dignité d'Opra. Il était d'une naissance à servir sur un balon plutôt qu'à monter sur un trône. Sa mère avait été nourrice du grand barcalon, et parce qu'elle avait réussi à nourrir cet enfant, elle fut choisie pour être encore nourrice du roi qui vint au monde peu de temps après. Cette femme avait deux enfants, un fils qui fut l'Opra Phetracha dont je parle, et une fille. Ils étaient élevés par leur mère au palais et entraient dans tous les divertissements du petit prince qui prit pour l'un et pour l'autre une inclination que la nourrice, femme adroite, prit grand soin de cultiver. Le jeune Phetracha demeura toujours depuis ce temps-là auprès du prince, et il fit tant par ses complaisances et ses petits services, que les jeux de l'enfance devinrent des liaisons plus sérieuses dans la suite, jusqu'à rendre ce favori nécessaire à son maître. Pour la fille, quand elle fut en âge, se mère trouva le moyen de la faire entrer dans le sérail, au nombre des femmes du roi dont elle devint la favorite. Mais dans sa faveur, oubliant les sages conseils de sa mère et les bontés du roi, elle prit pour le plus jeune des princes frères de Sa Majesté une malheureuse inclination, qui a été la première source des divisions de la famille royale et des désordres du royaume (14).

| Ce qui donna occasion à cette conjuration. |

Leur intrigue demeura secrète assez longtemps, et fut découverte un jour que le roi avait appelé ses frères au Conseil. Le jeune prince se rendit dans la salle du Conseil, mit bas sa casaque et ses sandales à la porte, selon la coutume du pays, pour paraître devant le roi. Pendant le Conseil, la dame vint prendre les habits du prince et les emporta chez elle pour l'obliger à les y venir chercher. Le prince, qui n'était peut-être pas si entêté qu'elle, ne s'avisa point de cette galanterie et fit grand bruit. Le roi en colère fit chercher les habits ; la dame éperdue s'enfuit de sa chambre et n'eut pas la précaution de les cacher. Elle fut par là reconnue coupable et jetée aux tigres. La disgrâce de sa sœur ne diminua rien de la faveur du frère. Phetracha fut se jeter aux pieds du roi, lui dit qu'il ne méritait plus l'honneur de paraître devant Sa Majesté et qu'il lui demandait la liberté de se retirer de la cour pour aller cacher sa confusion dans une solitude parmi les talapoins. Le roi lui répondit qu'il savait distinguer les innocents des coupables et qu'il ne lui imputait rien du crime de sa sœur. Mais ce n'est point par la fuite, ajouta-t-il, c'est par une juste vengeance qu'il faut réparer cet affront. Je veux que vous me vengiez et que vous vous vengiez vous-même, en faisant battre à coup de rotins le prince qui nous a outragés.

Phetracha reçut cet ordre avec joie, et l'exécuta avec tant d'excès que tout le corps enfla à ce jeune prince, qui en est demeuré paralytique et muet le reste de sa vie ; et c'est là où lui et Phetracha prirent l'un pour l'autre une haine qui n'a pu s'éteindre que dans le sang de ce malheureux prince.

L'autre frère du roi était tout contrefait de sa naissance et ne pouvait se soutenir sur ses pieds. Sa mauvaise humeur et ses emportements lui avaient attiré de pareilles disgrâces qu'à son cadet. Et l'un et l'autre, comme j'ai déjà remarqué, avaient achevé de se perdre dans la conspiration des Macassars de 1686 dans laquelle ils se trouvèrent enveloppés. Phetracha voyant les deux princes éloignés de la couronne, tant par leurs disgrâces que par leurs infirmités qui les rendaient inhabiles à régner, et considérant d'ailleurs que si quelqu'un d'eux montait sur le trône, il ne manquerait pas de venger sur lui les mécontentements de la famille royale, prit le dessein de prévenir sa perte par la leur et d'enlever la succession à ces légitimes héritiers.

| Quel est le chef de la conjuration et quelles sont les voies qu'il prit pour venir à bout de sa perfidie. |

Cet homme est d'une taille un peu au-dessus de la médiocre, de bonne mine, tout de feu, estimé brave parmi ceux de sa nation et qui, à l'âge de 55 ou 56 ans, conservait encore toute la vigueur de sa jeunesse. Il était pauvre, mais fort accrédité parmi le peuple par ses manières populaires, et à la cour par sa faveur auprès du roi. Il était hardi, remuant, franc, libre à parler, mais d'une franchise et d'une liberté qui était un déguisement raffiné, car il a fait voir ailleurs qu'il était le plus fourbe des Siamois. Il portait cette liberté de parler jusqu'auprès du roi son maître, qui la lui pardonnait, parce qu'il la regardait comme un effet de son zèle et de son affection.

Ce mandarin, occupé de ses desseins ambitieux, crut avoir trouvé en 1688 une occasion favorable de les exécuter dans la conjoncture des affaires présentes. Le roi tomba malade au mois de février d'un asthme, qui joint à sa pulmonie invétérée donnait peu d'espérance qu'il pût encore vivre longtemps et le mettait hors d'état d'agir. Les princes étaient disgraciés et prisonniers, les Français n'étaient pas encore bien établis et la fortune de M. Constance était enviée de plusieurs mandarins.

| Ce que fit le traître pour engager dans son parti les différentes personnes du royaume. |

Phetracha, pour prendre de justes mesures sur ces conjonctures avant que de s'engager dans son entreprise, jeta les yeux sur tous les États et les ordres du royaume, et vit que pour y réussir, il avait à se ménager avec le roi, la famille royale, le ministre, les Français, les talapoins, les mandarins et le peuple. Il entreprit de tromper les uns, de rendre les autres suspects, d'entretenir ceux-ci par l'espérance, de retenir ceux-là par la crainte, et généralement de les diviser tous pour se servir des uns contre les autres.

Jamais conspiration n'a été conduite avec plus de hardiesse et plus d'artifice. Phetracha commença par gagner les talapoins avec lesquels il avait déjà de grandes liaisons depuis longtemps, ayant même porté pendant un an leur habit à l'occasion de la mort de la reine, pour lui acquérir, comme il disait, des mérites, et faire par là sa cour au roi qui le retira de la pagode au bout de l'an ; heureux s'il l'y eût laissé finir ses jours pour son repos et pour celui du royaume. Le rebelle crut que ces talapoins, qui avaient autrefois beaucoup contribué à élever le roi sur le trône, pourraient lui rendre le même service à lui-même. Il ne cessait de représenter aux principaux sancrasSangkha rat (สังฆราช) : supérieur d'une communauté monastique. que l'on voulait introduire une religion étrangère dans l'État, sous l'autorité du roi et par la force des armes ; que la leur tomberait et qu'alors, ne pouvant plus vivre des aumônes du peuple, ils seraient obligés de prendre la bêche et la rame pour gagner leur vie et servir le roi comme les autres Siamois, de sorte que les talapoins le regardaient comme l'appui des pagodes et le protecteur de leur religion. Ils s'unirent avec lui et par ses ordres ils publièrent mille fausses prophéties, de guerre, de séditions, et d'autres malheurs dont les dieux menaçaient le royaume cette année-là, et qu'il était facile de deviner à celui qui en voulait être l'auteur.

Il prenait soin de faire courir ces bruits parmi le peuple, afin que les esprits prévenus sur les troubles qui devaient arriver fussent moins surpris quand ils arriveraient et entrassent plus facilement dans sa révolte, qui serait regardée comme un mal nécessaire envoyé par les dieux. Il affectait avec tout le monde des manières populaires et engageantes, déplorait avec eux la ruine prochaine du royaume et la perte de la liberté des Siamois sous la domination des Français. Les malheureux, qui gémissent sous le poids de leur misère présente, attendent tous les mouvements comme un changement de fortune qui ne peut être qu'avantageux pour eux ; les Siamois surtout, qui sont fort misérables, sont encore plus amateurs des nouveautés et moins attachés à leurs princes. Ils ne s'entretenaient plus parmi eux que des prophéties des talapoins, et semblaient tout disposés à prendre les armes sans savoir encore de quoi il s'agissait.

Phetracha, pagodiste parmi les talapoins et populaire parmi le peuple, était encore plus fin courtisan parmi les grands de la cour. Il fit amitié avec ceux qu'il savait être mécontents du gouvernement et ennemis de M. Constance. Il murmurait avec eux de l'injustice que le roi faisait à ses mandarins de les éloigner des grands emplois pour les donner à des étrangers qui avaient toute sa confiance. Il élevait sa nation par des louanges excessives, et ne parlait des Européens qu'avec le dernier mépris. D'autres fois, il leur faisait voir que ces étrangers étaient maîtres du royaume en tenant les forteresses de Bangkok et de Mergui. Nous voilà captifs, disait-il un jour en présence d'un espion de M. Constance dont il ne se défiait pas, et pour comble de malheur il n'y a personne pour nous tirer des fers. Le roi est malade et se laisse gouverner, les princes sont inhabiles à lui succéder. Pour moi, ajoutait-il, je n'ai pas l'honneur d'être du sang royal, mais je suis de lait royal et de tout cœur siamois, c'était son expression, je serai toujours prêt à défendre la cause commune. Si je succombe et qu'il faille m'enfuir, il ne faut pas beaucoup pour l'entretien de la vie ; on trouve partout un plat de riz et une tasse d'eau. C'est ainsi que ce fourbe, par ses sentiments déguisés de zèle et désintéressement relevait le courage abattu des Siamois, réveillait leur jalousie contre le ministre et se faisait regarder des mécontents comme le plus capable de se mettre à leur tête pour le changement de leur fortune.

| Les ruses que le traître mit en usage pour abuser le roi. |

Mais il n'y avait personne que Phetracha trompât avec plus d'artifice que le roi même. Ce prince était fort superstitieux, craignant beaucoup pour sa vie qu'il voyait désespérée et ajoutant une entière créance aux prédictions des talapoins sur les malheurs qui menaçaient le royaume cette année-là. Comme il était occupé sans cesse de ses frayeurs et de ses inquiétudes, pour y trouver quelque soulagement, il envoya selon la coutume du pays consulter les idoles sur les affaires présentes. Cela se fait en cette manière : un mandarin accompagné d'un talapoin va sur le soir offrir de la part du roi un présent à la pagode et prie cette idole de lui donner l'éclaircissement de ce que Sa Majesté souhaite de savoir. Après l'offrande, le talapoin conduit le mandarin hors du temple, et ils vont ensemble par les rues en silence écoutant la première parole que quelque passant prononcera au hasard. La première qu'ils entendent est interprétée par le talapoin, et dans le sens qu'il lui donne, elle est regardée comme la réponse même de l'idole. Or la première parole que le mandarin envoyé du roi avait entendue en sortant de la pagode était d'un homme qui s'arrachait des poils de la barbe et qui disait : Ah, voilà le plus grand par terre, ce que le talapoin interpréta de la mort d'un grand. Le roi s'appliqua le présage à lui-même et ne put s'ôter de la pensée qu'il mourrait cette année-là.

Phetracha se servait de ces dispositions de l'esprit de son maître pour l'aigrir contre les princes ses frères, en lui faisant entendre que si les mauvaises destinées du royaume enlevaient Sa Majesté de ce monde, les princes se vengeraient sur son corps des mauvais traitements qu'ils avaient reçus et le priveraient de sa sépulture. Il faudrait savoir combien les Siamois sont jaloux de ces derniers honneurs qu'ils croient contribuer à leur félicité pour juger de l'impression que ces défiances pouvaient faire sur l'esprit de ce prince superstitieux. Mais en même temps que Phetracha le jetait dans ces frayeurs, il tâchait de le rassurer d'un autre côté en lui disant avec sa liberté ordinaire que Sa Majesté ne s'inquiétât point, qu'il allait faire un puissant parti pour son service contre tous ses ennemis, qu'il lui ferait faire à main armée les obsèques les plus magnifiques qui eussent jamais été faites à aucun de ses prédécesseurs, et qu'après lui avoir rendu ces derniers témoignages de sa fidélité, il se retirerait dans les forêts pour pleurer en liberté la perte de son bon maître avec Mon Pi. Il tenait ce discours pour prévenir le roi sur les levées des troupes qu'il méditait de faire, afin que si l'on venait à en faire des plaintes à Sa Majesté, elle n'en prît point d'ombrage et qu'il pût toujours dire lui-même pour se disculper qu'il ne faisait rien que pour le service du roi et qu'avec son agrément.

Ce Mon Pi dont je viens de parler était un jeune mandarin âgé de vingt-deux ans, si chéri du roi que ce prince ne pouvait vivre sans l'avoir toujours près de sa personne et à sa considération. Il avait élevé et enrichi sa famille, ce qui faisait croire dans le monde que le roi l'avait adopté pour son fils, et toute la cour lui en donnait le nom, quoiqu'il ne fût en effet que son favori. Phetracha jugea ce jeune homme tout à fait propre à jouer un bon personnage dans l'action qu'il s'était proposée. Il lui donna plusieurs fois à comprendre que les princes de la maison royale étant aussi éloignés qu'ils étaient de la succession à la couronne, elle le regardait plutôt qu'un autre ; qu'ayant été adopté du roi il fallait songer à remplir sa grande destinée ; que du rang de fils à celui de successeur, il n'y avait qu'un pas à faire et qu'il lui offrait pour cela ses services et ceux de ses amis après la mort du roi. Ce jeune homme se laissa éblouir par ces hautes espérances, et j'ai entendu dire qu'il pria Phetracha de lui servir de père en cette occasion, s'abandonnant entièrement à sa conduite. Phetracha lui recommanda le secret, le chargea d'obséder le roi nuit et jour pour empêcher que personne ne lui parlât en particulier ; et pour engager bien avant ce jeune homme dans son crime et s'assurer de lui par cet engagement, il l'obligea à lui livrer les sceaux du roi qu'il apposa sur autant de papiers qu'il voulut pour donner de faux ordres. Il en envoya un au gouverneur de Siam par lequel il lui ordonnait de lui tenir prêtes des munitions et des armes pour le service du roi. Le gouverneur lui répondit qu'il ne recevait de pareils ordres du roi que par M. Constance et il donna aussitôt avis de tout à ce ministre qui avait déjà découvert qu'il y avait du trouble et du mouvement dans le royaume, mais il n'en savait pas encore ni le sujet ni les auteurs.

NOTES :

1 - Le père Tachard donna un compte-rendu de cette audience : Sa Majesté eut la bonté de nous faire entrer dans sa chambre, où elle était avec Monseigneur et Monsieur, et après que je lui eus rendu grâces de cette faveur dont nous étions tout confus, le roi prenant cet air agréable dont il sait si bien tempérer la grandeur et la majesté : « J'ai été bien aise, nous dit-il, mes pères, de vous voir ensemble avant votre départ. Je sais qu'on vous a choisis parmi plus de cinquante autres, auxquels vous avez obtenu par vos sollicitations d'être préférés. L'entreprise que vous faites est difficile, et vous y trouverez plus d'obstacles que vous ne vous imaginez. Car il n'est pas vrai, me dit-il en s'adressant à moi, mon père, que c'est un voyage pénible ? Vous l'avez fait, personne n'en peut parler plus savamment et plus sûrement que vous. » Je pris la liberté de répondre que si l'entreprise était difficile, les motifs qui y portaient nous nous l'adouciraient aussi beaucoup. « Oui, j'en suis sûr, répliqua le roi, quelque difficile qu'elle soit, les motifs qui vous y engagent sont trop pressants pour ne vous y pas soutenir, puisque vous y allez pour la gloire de Dieu et pour l'honneur de la France. Allez, mes pères, remplissez bien les espérances que nous avons de vous, je vous souhaite un heureux voyage et me recommande à vos prières. » (Second voyage du père Tachard, 1689, p. 4-5). ⇑

2 - Le royaume défini par les limites du père Le Blanc est borné au nord à quelques kilomètres au-delà de l'extrême pointe du Triangle d'or. Au sud, en revanche, il s'arrête à peu près au niveau de Hua Hin. On peut penser que les latitudes indiquées par le jésuite sont largement décalées vers le nord. Gervaise donne pour limites le 7° et le 19°, ce qui correspond aux villes de Songkhla au sud et Chiang Rai au nord et paraît beaucoup plus près de la réalité. ⇑

3 - Ménam (แม่น้ำ), littéralement Mère des eaux est un terme générique qui signifie « rivière » et s'applique à tous les cours d'eau. Le fleuve qui traverse la Thaïlande et se jette dans la mer à Bangkok s'appelle le Chao Phraya (เจ้าพระยา). Lorsque les relations évoquent le Ménam, il s'agit toujours du Ménam Chao Phraya.

Le cours du Ménam tracé par l'ingénieur La Mare. Illustration de l'ouvrage de La Loubère. ⇑

Le cours du Ménam tracé par l'ingénieur La Mare. Illustration de l'ouvrage de La Loubère. ⇑

4 - Cet oiseau est ainsi décrit par le père Tachard (Voyage de Siam des pères jésuites, 1686, p. 201) : L'aigrette est un oiseau de la figure d'un héron, mais beaucoup plus petit. Sa taille est fine, son plumage beau et plus blanc que la neige. Il a des aigrettes sur la tête, sur le dos et sous le ventre, qui sont sa principale beauté, et qui le rendent extraordinaire. ⇑

5 - Thaï (ไทย) signifie effectivement libre, libéré. Près de deux siècles plus tard, l'explorateur Henri Mouhot fera les mêmes réflexions que le jésuite : À Siam, tout inférieur rampe en tremblant devant son supérieur ; ce n’est qu’à genoux ou prosterné et avec tous les signes de la soumission et du respect qu’il reçoit ses ordres. La société tout entière est dans un état de prosternation permanente sur tous les degrés de l’échelle sociale : l’esclave devant son maître, petit ou grand, celui-ci devant ses chefs civils, militaires ou religieux, et tous ensemble devant le roi. Le Siamois, si haut placé qu’il soit, dès qu’il se trouve en présence du monarque, doit demeurer sur ses genoux et sur ses coudes aussi longtemps que son divin maître sera visible. Le respect au souverain ne se borne pas à sa personne, mais le palais qu’il habite en réclame une part ; toutes les fois qu’on passe en vue de ses portiques, il faut se découvrir ; les premiers fonctionnaires de l’État sont alors tenus de fermer leurs parasols, ou tout au moins de les incliner respectueusement du côté opposé à la demeure sacrée ; les innombrables rameurs des milliers de barques qui montent ou descendent le fleuve doivent s’agenouiller, tête nue, jusqu’à ce qu’ils aient dépassé le pavillon royal, le long duquel des archers, armés d’une sorte d’arc qui décoche fort loin des balles de terre fort dure, se tiennent en sentinelles, pour faire observer la consigne et châtier les délinquants. Ajoutons, comme dernier trait, que ce peuple, toujours à plat ventre – dont un grand tiers au moins, la moitié peut-être, si l’on en excepte la colonie chinoise, est esclave de corps et de biens –, se donne à lui-même le nom de Thaïs, qui signifie hommes libres !!! (Henri Mouhot, Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge et de Laos, 1868, p. 9-10). ⇑

6 - Dans son Journal du 24 octobre, l'abbé de Choisy donnait une image bien différente des maisons siamoises : On se promène dans des allées d’eau à perte de vue, sous des arbres verts, au chant de mille oiseaux, entre deux rangs de maisons de bois sur pilotis, fort vilaines par-dehors, fort propres par-dedans. On entre dans une maison où l’on s’attend de trouver des paysans bien gueux ; on trouve la propreté même, le plancher de nattes, des coffres de Japon, des paravents. Vous n’êtes pas dedans qu’on vous présente du thé dans des porcelaines. L'abbé a-t-il vraiment visité les maisons dont il parle ? Dans ce cas, il s'agissait d'habitations soigneusement choisies de mandarins aisés, car il est évident que la plupart des Siamois ne possédaient ni porcelaines, ni paravents, ni coffres du Japon. La description du père Le Blanc semble bien plus conforme à la réalité.

Maison d'un Siamois. Gravure extraite de la relation de La Loubère. ⇑

Maison d'un Siamois. Gravure extraite de la relation de La Loubère. ⇑

7 - C’est le nom d’origine portugaise que les Français donnaient aux prêtres siamois. Le mot vient peut-être du thaï talapat (ตาลปัตร), nom de l'éventail que les bonzes tiennent pendant certaines cérémonies. Voici la description de talapoins telle que la fera La Loubère (Du royaume de Siam, I, p. 161) : Les talapoins ont des parasols en forme d’écran qu’ils portent à la main. Ils sont d’une feuille de palmite coupée en rond et plissée, et dont les plis sont liés d’un fil près de la tige ; et la tige, qu’ils rendent tortue comme un S en est le manche. On les appelle « talapat » en siamois, et il y a l’apparence que c’est de là que vient le nom de « talapoi » ou « talapoin », qui est en usage parmi les étrangers seulement, et qui est inconnu aux talapoins même, dont le nom siamois est tchàou cou.

Talapoin allant par la ville. Gravure coloriée.

Talapoin allant par la ville. Gravure coloriée.

Talapoins modernes tenant des talapats.

Talapoins modernes tenant des talapats.

Mandarin siamois. Gravure publiée dans l’édition anglaise de la relation de La Loubère.

Mandarin siamois. Gravure publiée dans l’édition anglaise de la relation de La Loubère.

Mandarin qui parle à un de ses gens. Gravure coloriée. ⇑

Mandarin qui parle à un de ses gens. Gravure coloriée. ⇑

8 - D'après l'histoire officielle thaïlandaise, Phra Naraï accéda au pouvoir le 26 octobre 1656. Il régnait donc depuis 32 ans en 1688. ⇑

9 - Selon Gervaise (Histoire naturelle et politique du royaume de Siam, 1688, p.246) le roi Naraï avait cinq demi-frères, mais seuls deux vivaient encore à l'époque où écrivait le père Le Blanc. Il s'agissait de Chao Fa Apai thot (เจ้าฟ้าอภัยทศ), plutôt disgrâcié par la nature, et de Chao Fa Noi (เจ้าฟ้าน้อย). Tous deux furent exécutés après la prise de pouvoir par Phetracha. On se reportera au Mémoire du père de Bèze sur la vie de Constance Phaulkon pour plus de détails sur la famille royale. ⇑

10 - L'ambassade Céberet-La Loubère était partie de Brest le 1er mars 1687. Plus de 1 300 personnes s'entassaient sur les 5 navires de la flottille, dont 636 hommes de troupe (dont beaucoup périront lors du voyage, victimes des maladies et particulièrement du scorbut), des officiers, mais aussi des charpentiers, des menuisiers, des musiciens, des peintres, un jardinier, un cordonnier, etc. Le roi Naraï avait demandé qu'on lui envoyât douze jésuites mathématiciens et astronomes, il y en avait quatorze : les pères Claude de Bèze, Jean Venant Bouchet, Charles de la Breuille, Jean Colusson, Patrice Comilh, Charles Dolu, Jacques Duchatz, Pierre d'Espagnac, Marcel Le Blanc, Jean Richaud, Louis Rochette, qui mourut pendant le voyage, Abraham le Royer, Pierre de Saint-Martin et François Thionville. Plus, bien évidemment, l'inévitable Guy Tachard. ⇑

11 - Le père Le Blanc utilise un langage très euphémique et diplomatique. D'emblée, les relations furent exécrables entre Phaulkon et La Loubère, et guère meilleures entre Phaulkon et Desfarges. La faute en grande partie aux interventions et aux initiatives intempestives du père Tachard et à son goût immodéré pour les secrets et les cachotteries. ⇑

12 - Du Bruant quitta Bangkok pour Mergui le 17 février, avec trois compagnies de 40 hommes chacune et leurs officiers. ⇑

13 - Ces deux navires, partis le 1er mars 1688 et qu'on crut quelque temps perdus, étaient le Siam et le Louvo, commandés par M. de Sainte-Marie, nom de guerre du lieutenant de Larre ou Delars, et Suhart (Le Blanc orthographie Suart). Beauchamp donne une autre version de la mission qui leur était confiée, tout aussi vraisemblable que celle du père Le Blanc : M. Desfarges vit l'ordre que ces deux officiers lui montrèrent qui était d'aller après ces forbans, et un autre ordre que mon dit sieur Constance avait donné pour aller brûler les vaisseaux anglais qui seraient en rade de la ville de Madras, côte de Coromandel. Les sieurs de Sainte-Marie et Suhart écrivirent à M. de Constance que cela ne se pouvait, la saison étant contraire. M. Constance leur écrivit de sortir et qu'ils tinssent la mer et d'aller où ils voudraient et de ne revenir que dans quatre mois (A.N. Col. C1/25 f° 73v°). Desfarges, pour se justifier, accusa plus tard Sainte-Marie de lui avoir dissimulé ce second ordre mais il est vraisemblable, comme le laisse entendre François Martin, que le général et tous les Français étaient parfaitement informés de la mission des deux officiers et que d’ailleurs les personnes qui n’entraient point dans les sentiments de M. Constance étaient surpris de la facilité de M. Desfarges à permettre l’embarquement des troupes du roi pour faire la guerre aux Anglais. (Mémoires de François Martin, 1934, III, p. 17). L'expédition de Sainte-Marie et Suhart dura plus longtemps que prévue, puisque selon un abrégé de ce qui s’est passé à Bangkok pendant le siège en 1688 (Archives Nationales, Col. C1/24 f° 140r°-171v°), les deux navires ne furent de retour que le 5 septembre. ⇑

14 - Cette favorite était la concubine Tao Sri Chulalak (ท้าวศรีจุฬาลักษณ์), sœur de Phetracha qui, s'il faut en croire le père de Bèze, avait un tempérament véritablement nymphomane. Cette malheureuse créature, dont les infâmes débauches étaient connues de tout le monde, excepté du roi, était entrée si avant dans l’esprit et les bonnes grâces de Sa Majesté qu’elle avait un pouvoir presque absolu dans le palais. (De Bèze, op. cit. p. 69). Afin d'échapper aux regards des Siamois, elle allait faire ses frasques dans le camp des Portugais dont quelques-uns étaient fort dans ses bonnes grâces, précise de Bèze (p.70). Condamnée à mort pour sa liaison avec Chao Fa Noi (เจ้าฟ้าน้อย), le plus jeune frère du roi, elle fut livrée aux tigres. ⇑

21 février 2019