Chapitre X

De ce que les Siamois savent en médecine et en chimie

| I. Le roi de Siam a ses médecins de divers pays |

La médecine ne peut mériter chez les Siamois le nom de science. Les principaux médecins du roi de Siam sont chinois, et il en a aussi de siamois et de péguans, et depuis deux à trois ans, il a pris en cette qualité M. Paumard (1), l'un des missionnaires français séculiers, auquel il se confie plus qu'à tous ses autres médecins. Les autres sont obligés de rapporter tous les jours à celui-ci l'état de la santé de ce prince, et à recevoir de sa main les remèdes qu'il lui prépare.

| II. Ils ignorent la chirurgie et l'anatomie. |

Leur ignorance capitale est de ne rien savoir en chirurgie et d'avoir besoin des Européens, non seulement pour les trépans et pour toutes les autres opérations de chirurgie difficiles, mais pour les simples saignées. Ils ignorent entièrement l'anatomie, et bien loin d'avoir jamais porté leur curiosité jusqu'à découvrir ni la circulation du sang (2), ni toutes les choses nouvelles que nous savons touchant la structure du corps des animaux, ils n'ouvrent les corps morts qu'après les avoir rôtis dans les funérailles, sous couleur de les brûler, et ils ne les ouvrent que pour y chercher de quoi abuser la crédulité superstitieuse du peuple. Par exemple, ils disent qu'ils trouvent quelquefois dans l'estomac des morts de grosses pièces de chair fraîche de cochon ou de quelque autre animal, du poids d'environ huit ou dix livres, et ils supposent qu'elle y a été mise par quelque sortilège et qu'elle est bonne à en faire d'autres.

| III. Ils n'ont aucun principe, mais des recettes. |

Ils ne se piquent pas d'avoir aucun principe de médecine, mais seulement un nombre de recettes qu'ils ont apprises de leurs ancêtres et auxquelles ils ne changent jamais rien. Ils n'ont nul égard aux symptômes particuliers des maladies, et cependant ils ne laissent pas d'en guérir beaucoup, parce que la tempérence naturelle des Siamois les préserve beaucoup de maux difficiles à guérir. Mais quand enfin il arrive que le mal est plus fort que les remèdes, ils ne manquent pas d'en attribuer la cause au maléfice.

| IV. Les médecins chinois sont fort charlatans. |

Un jour, le roi de Siam ayant su que j'étais un peu incommodé, quoique je le fusse si peu que je ne gardai jamais la chambre, il ne laissa pas d'avoir la bonté de m'envoyer tous ses médecins. Les Chinois firent d'abord quelque honnêteté aux Siamois et aux Péguans, et puis ils me firent asseoir et s'assirent eux-mêmes, et après avoir demandé silence, car la compagnie était nombreuse, ils me tâtèrent le pouls l'un après l'autre assez longtemps pour me faire soupçonner que ce n'était que grimace (3). J'avais lu qu'à la Chine, il n'y a point d'école pour les médecins et qu'on y est reçu à en faire la profession tout au plus après un léger examen fait par un magistrat de judicature, et non par des docteurs en médecine. Et je savais d'ailleurs que les Indiens sont de grands fripons, et les Chinois encore davantage, de sorte que j'eusse bien voulu me défaire de ces docteurs sans qu'il m'en eût coûté quelque expérience de leurs remèdes. Après m'avoir tâté le pouls, ils dirent que j'avais un peu de fièvre, mais je ne m'en sentais point du tout ; ils ajoutèrent que j'avais la poitrine attaquée, et je ne m'en apercevais, sinon en ce que j'avais la parole un peu affaiblie. Le lendemain matin, les Chinois seuls revinrent me présenter une petite potion tiède dans une tasse de porcelaine couverte et fort propre. L'odeur du remède me plut et fit que je l'avalai, et je ne m'en trouvai ni bien ni mal.

| V. Différence des charlatans chinois aux nôtres. |

On sait assez qu'il y a partout des charlatans et que tout homme qui promettra hardiment la santé, les plaisirs, les richesses, les honneurs et la connaissance de l'avenir trouvera toujours des dupes. Mais la différence qu'il y a des charlatans de Chine à ceux d'Europe au sujet de la médecine est que les Chinois abusent les malades par des remèdes agréables et attrayants, et que ceux d'Europe nous donnent des drogues dont le corps humain cherche à se défaire par toutes sortes d'efforts, si bien que nous sommes portés à croire qu'on ne tourmenterait pas ainsi un malade si cela n'était certainement bien nécessaire.

| VI. De quels remèdes on use à Siam. |

Quand quelqu'un est malade à Siam, il commence par se faire ramollir tout le corps par quelqu'un qui soit entendu en cela, qui monte sur le corps du malade et le foule aux pieds. L'on dit même que les femmes grosses se font ainsi fouler aux pieds par un enfant, afin d'accoucher avec moins de peine, car dans les pays chauds, encore que les accouchements semblent devoir être plus faciles par la conformation naturelle des femmes, ils ne laissent pas d'y être assez douloureux, peut-être parce qu'ils y sont précédés de moins d'évacuation (4).

Autrefois, les Indiens n'apportaient d'autre remède à la plénitude qu'une excessive diète, et c'est encore la principale finesse des Chinois dans la médecine. Aujourd'hui, les Siamois usent de la saignée, pourvu qu'ils aient un chirurgien européen, et quelquefois à la place de la saignée ils emploient les ventouses scarifiées et les sangsues.

Ils ont des purgatifs dont nous nous servons et d'autres qui leur sont particuliers, mais ils ne connaissent point l'éllébore si familier aux anciens médecins grecs. D'ailleurs, ils n'observent aucun temps dans la purgation, et ne savent ce que c'est que crise, quoiqu'ils n'ignorent pas l'utilité des sueurs dans les maladies, et qu'au contraire, ils estiment beaucoup l'usage des sudorifiques.

Ils emploient dans leurs remèdes de minéraux et des simples, et les Européens leur ont fait connaître le quinquina. En général, leurs remèdes sont fort chauds et ils n'usent d'aucun rafraîchissement intérieur, mais ils se baignent dans la fièvre et dans toute sorte de maladies. Il semble que tout ce qui concentre ou augmente la chaleur naturelle leur soit bon.

| VI. Le régime des malades siamois. |

Leurs malades ne se nourrissent que de bouillie de riz, qu'ils font extrêmement liquide. Les Portugais des Indes l'appellent cangé (5). Les bouillons de viande sont mortels à Siam, parce qu'ils relâchent trop l'estomac, et quand leurs malades sont en état de manger quelque chose de solide, ils leur donnent de la viande de cochon préférablement à toute autre.

| VII. Leur ignorance en chimie, et leurs fables sur cette matière. |

Ils ignorent la chimie, quoiqu'ils l'aiment passionnément et que plusieurs parmi eux se vantent d'en posséder les secrets les plus recherchés. Siam, comme tout le reste de l'Orient, est plein de deux sortes de personnes sur cette matière, d'imposteurs et de dupes. Le feu roi de Siam, père de celui-ci, consuma deux millions, grande somme pour son pays, à la vaine recherche de la pierre philosophale, et les Chinois estimés si habiles ont la folie depuis trois ou quatre mille ans de chercher un remède universel par lequel ils espèrent de s'exempter de la nécessité de mourir. Et comme parmi nous il y a des traditions sourdes de quelques personnes rares qu'on dit avoir fait de l'or, ou avoir vécu quelques siècles, il y en a de fort établies chez les Chinois, chez les Siamois et chez les autres Orientaux, de ceux qui ont su se rendre immortels, ou absolument, ou de telle sorte qu'ils ne peuvent plus mourir que de mort violente. C'est pourquoi l'on suppose que les uns et les autres se sont dérobés à la vue des hommes, ou pour jouir d'une immortalité libre et paisible, ou pour se mettre à couvert de toute force étrangère qui pourrait leur ôter la vie que nulle maladie ne peut altérer. Ils content merveilles du savoir de ces prétendus immortels, et il ne faut pas s'étonner qu'ils les croient capables de forcer la nature en plusieurs choses, puisqu'ils s'imaginent qu'ils ont eu l'art de se dérober à la mort.

NOTES

1 - Étienne Paumard (1640-1690), prêtre des Missions Étrangères. Ses connaissances médicales lui valurent de rester en liberté après le coup d'État de 1688, et il apporta une aide précieuse à ses compatriotes emprisonnés. Parmi les Français qui apportèrent leurs compétences médicales – supposées ou réelles – au roi Naraï, se trouvait également le jésuite Claude de Bèze, qui écrivait dans son Mémoire sur la vie de Constance Phaulkon (Drans et Bernard, 1947, p. 95) : M. Constance, m'ayant fait passer pour un habile médecin, m'introduisit auprès de ce prince qui me témoigna beaucoup de bonté et dit qu'il me voulait voir tous les jours et qu'il souhaitait pour cela que je prisse un appartement dans le palais et que je ne mangeasse pas ailleurs qu'à la table qu'il m'y ferait servir. Enfin, il convient de mentionner l'énigmatique Daniel Brochebourde (ou Brouchebourde), natif de Sedan, chirurgien de profession, hérétique opiniâtre et ennemi déclaré de la religion catholique et des Français (Mémoires de François Martin, III, p. 15), qui était au service de la compagnie hollandaise. Selon certaines rumeurs, il aurait administré du poison au roi Naraï pour hâter sa mort. ⇑

2 - La circulation sanguine fut mise en lumière – en Occident, car elle avait déjà été décrite par les Perses et par les Arabes – par le médecin anglais William Harvey dans son ouvrage Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus publié en 1628. Toutefois, la thèse faisait encore débat une cinquantaine d'années plus tard, et M. Diafoirus, en 1673, présentait ainsi son fils : Ce qui me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens, et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle touchant la circulation du sang et autres opinions de même farine. (Molière, Le Malade imaginaire, acte II, scène V). ⇑

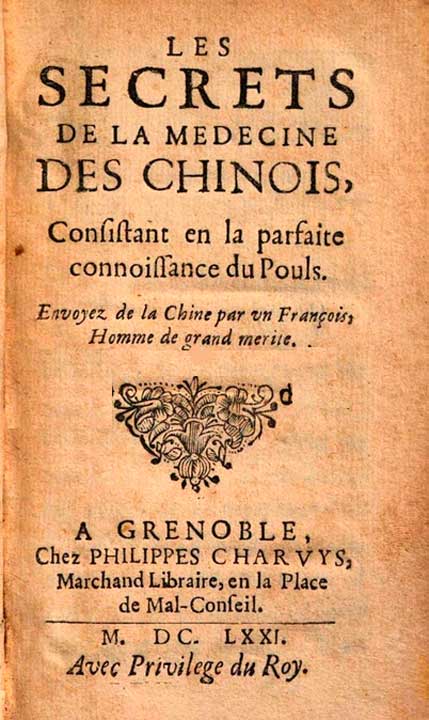

3 - La Loubère ne semble pas avoir eu connaissance d'un petit ouvrage anonyme publié à Grenoble en 1671 sous le titre Les secrets de la médecine des Chinois, consistant en la parfaite connaissance du pouls. Envoyés de la Chine par un Français, homme de grand mérite et qui eut, paraît-il un grand succès (un exemplaire conservé à la bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris indique, surajouté sur la page de titre : Allemand, Louis-Augustin). On peut y lire : Ne soyez pas empressé ni précipité à prendre le pouls et porter aussitôt votre jugement, parce que d'un moment à l'autre il peut y avoir du changement, et plusieurs pouls ne produisent pas à l'abord, et partant, pour ne pas errer, jouer à l'assuré, il sera toujours mieux de prendre deux fois le pouls, et trois fois, s'il se peut, en temps différent, avant que porter jugement et arrêter que c'est telle chose ; que si le mal ne le permet pas, ou les personnes qui vous appellent ne vous donnent pas le loisir, laissez passer quelques intervales de temps, et après retournez prendre le pouls à votre loisir, comptant au moins 25 compas ou mesures du systole et diastole, si ce n'est que le mal fut d'abord sensible, sans donner lieu de douter de sa cause ou principe… (Avis au lecteur, n.p.)

Cette méthode de sphygmologie chinoise est toujours utilisée de nos jours. J'ai eu un jour affaire à un ostéopathe qui la pratiquait. Après de longues minutes de complet silence et de parfaite immobilité dans une demi-pénombre, j'ai cru qu'il s'était endormi sur mon pouls.

Les secrets de la médecine chinoise, traité de sphygmologie. ⇑

Les secrets de la médecine chinoise, traité de sphygmologie. ⇑

4 - Jean-Baptiste Pallegoix rapporte en 1854 une autre pratique liée à l'accouchement : Quand une femme est près d'accoucher, on l'établit dans une chambre, à part, où elle se couche à côté d'un feu ardent. Dès qu'elle a enfanté, le nouveau-né est lavé avec soin et la mère ne quitte pas le feu pendant deux ou trois semaines. Si vous demandez : Où est donc madame une telle ? on vous répond : Elle est au feu. Il est difficile de s'expliquer cette singulière coutume dans un pays où il fait si chaud, cependant tout le monde est persuadé qu'elle est indispensable, et il faut passer par là. (Description du royaume thaï ou Siam, 1854, I, pp. 223-224).

Cette coutume, parfois encore pratiquée de nos jours, est appelée yu faï (อยู่ไฟ : rester dans le feu). Selon Anuman Rajadhon, elle doit davantage son origine à des superstitions qu'à des visées thérapeutiques. Il s'agit de nettoyer le corps des impuretés générées par l'accouchement. Après la naissance, la mère doit encore rester près du feu pendant un nombre impair de jours, pouvant aller jusqu'à 29, selon la croyance qu'avec un nombre pair de jours, un autre enfant viendra rapidement, alors qu'avec un nombre impair, il ne viendra qu'après une longue période. (Life and Ritual in Old Siam: Three Studies of Thai Life and Customs, 1961, pp. 147 et suiv.). Voir également Anders Poulsen, Childbirth and Tradition in Northeast Thailand, 40 years of Development and Cultural Change, Nias Press, 2007. ⇑

5 - Yule et Burnell (Hobson Jobson, 1903, p. 245) qui citent de nombreuses variantes (canje, canju, gandgie, cangia, congee, etc.) font dériver le mot du tamoul kanji, qui signifie bouillon. Il s'agit de l'eau de cuisson du riz, utilisée comme remède de diète dans toute l'Inde. ⇑

18 mai 2020